Обучение письму для научно-публикационных целей онлайн

Автор: Короткина Ирина Борисовна

Журнал: Непрерывное образование: XXI век @lll21-petrsu

Рубрика: Непрерывное образование в современном мире: методология исследования и проектирования

Статья в выпуске: 3 (47), 2024 года.

Бесплатный доступ

развитие академического письма в России сосредоточено сегодня не столько на обучении студентов, сколько на повышении качества научных публикаций ученых. Для этой цели особенно удобен формат онлайн, который позволяет работающему специалисту самостоятельно организовать свои время и темп обучения. В статье представлен онлайн-курс повышения квалификации «Письмо для научно-публикационных целей», разработанный руководителем Центра академического письма РАНХиГС И. Б. Короткиной для научных сотрудников, преподавателей и аспирантов. Курс опирается на металингвистический подход, при котором трансдисциплинарные модели англоязычного академического письма используются в русскоязычном контексте, что позволяет (а) сократить время обучения относительно курсов на английском языке, традиционно предлагаемых центрами письма; (б) существенно расширить аудиторию обучаемых; (в) повысить качество научных текстов на русском языке. Курс последовательно развивает компетенции обучающихся от моделей построения текста и его элементов к научному синтаксису и публикационным конвенциям; он включает краткие интерактивные видеолекции по 5-12 минут, контролируемые задания с рекомендуемыми ответами и работу над собственным исследованием, результатом которой становятся заголовок и аннотация будущего текста, соответствующие международным требованиям. Далее текст отправляется на «слепое» рецензирование трем другим участникам курса, что позволяет каждому лучше понять процесс рецензирования. Оценка основывается на детализированной 100-балльной шкале критериев, которая гарантирует ее объективность и проверку знаний, усвоенных при прохождении курса. Таким образом, подход, основанный на обучении научному письму на русском языке, позволяет поднять качество российских публикаций не только в зарубежных, но и в отечественных журналах и эффективен в повышении компетентности российских редакторов и рецензентов.

Академическое письмо, письмо для научно-публикационных целей, обучение онлайн, качество научных публикаций, повышение квалификации

Короткий адрес: https://sciup.org/147244393

IDR: 147244393 | УДК: 371.263, | DOI: 10.15393/j5.art.2024.9604

Текст научной статьи Обучение письму для научно-публикационных целей онлайн

Несмотря на относительно недолгую историю академического письма в России [1], в стране успешно функционирует ряд университетских центров письма (например, НИУ ВШЭ в Москве, ИТМО в Санкт-Петербурге и ТюмГУ в Тюмени) и Ассоциация экспертов академического письма «Национальный консорциум центров письма», объединяющая не только центры, но и конкретных преподавателей письма. Рынок образовательных услуг пополняется курсами и учебниками по академическому письму, а в научных журналах публикуются исследования в этой области (как, например, данное издание). Однако, хотя «точка невозврата» пройдена, у нас остается еще много методологических вопросов, требующих осмысления, и задач, ждущих решения.

В статье будет представлен онлайн-курс повышения квалификации «Письмо для научно-публикационных целей»1, разработанный в Центре академического письма РАНХиГС в 2018‒2019 гг., апробированный на различных аудиториях от редакторов научных журналов до аспирантов и успешно работающий сегодня как на внутреннюю аудиторию Академии, так и на внешних участников.

Поскольку курс обладает целым рядом особенностей, имеющих прямое отношение к методологии академического письма и специфике онлайнового обучения, то эти аспекты будут рассмотрены в его описании.

Mеталингвистический подход и обучение на русском языке

Главной характеристикой курса является русский язык. Все учебные материалы курса, задания и видеолекции записаны на русском языке, хотя его методологическую основу составляет наука об академическим письме, модели и понятийный аппарат которой сформировались в англоязычной среде, равно как и используемые в курсе методические подходы и технологии обучения.

Русский язык позволяет решить сразу несколько проблем. Прежде всего, многократно расширить аудиторию обучающихся, поскольку английским языком владеет не так много российских специалистов. Согласно глобальному исследованию EF EPI, в 2023 г. Россия заняла 41-е место из 113 по уровню владения английским языком [2], при этом уровень B1 CEFR, минимальный для обучения на английском языке (но не для грамотного письма на нем), имеет в основном молодое поколение, а не публикующиеся ученые. Более того, современные системы автоматического перевода, в том числе такие общедоступные, как Reverso, позволяют перевести текст на английский практически без ошибок – при условии, что оригинал написан внятно и грамотно на русском. Развитие искусственного интеллекта, похоже, может решить и эту проблему, но и он вряд ли исправит текст, написанный бюрократическим языком, очистит его от избыточной информации и упорядочит логически. Знание английского необходимо специалисту на уровне чтения, чтобы работать с международными источниками и базами данных, и знания терминологии своей дисциплины, чтобы проверять ее после перевода. Остальное – дело техники. Мы приходим к тому, что учить нужно, как это ни парадоксально, правильно писать на русском языке.

Наиболее важным аргументом в пользу такого обучения является металингвистический характер самого научного письма. Обучение ему начинается с этических установок, характеристик научного письма и его адресации, а работа над исследованием – с генерации идей и их логической последовательности, отбора необходимого эмпирического материала и формулировки рабочего тезиса. На этом этапе язык, на котором думает и строит карту будущего текста автор, не имеет значения. Даже если российский автор работает и публикуется на русском языке, он не обязательно на нем думает; его родным языком может быть, например, татарский, ингушский или идиш. Для понимания цели и сути исследования это не имеет значения (как и для технологий, которые ему помогут выстроить текст как целое).

Кроме того, и сам язык научного текста имеет особый характер, это своего рода «графолект» [3], который не является ничьим родным языком. Как утверждает профессор Кен Хайлэнд [4], сам факт, что носителям языка легче публиковать научные тексты, чем неносителям, неверен. В основе успешного научного письма лежит опыт проведения исследований, развитие научного мышления и опыт написания научных текстов. В отличие от устного слова, освоение письменной речи происходит в процессе обучения, а не социализации в раннем детстве. Научный же письменный язык – это «специфический языковой код науки», на овладение которым требуется достаточно долгое время и немалые усилия, поэтому многие носители английского языка уступают в публикационном успехе неносителям.

Не менее существенным фактором, нивелирующим значение владения академическим английским языком, являются образовательные, финансовые и административные барьеры, к которым относятся недостаток профессионального обучения научному письму и опыта его использования, специфика местных исследований, мало знакомых международному сообществу, и уже упомянутое выше незнание очевидных для международных авторов неписаных «правил игры» публикационного мейнстрима [4; 5]. К сожалению, многие из этих требований – риторических и публикационных конвенций – попросту неизвестны российским и другим неанглоязычным авторам, поэтому донести суть данных «неписаных правил» до обучающихся значительно легче и быстрее на родном языке.

Таким образом, построение курса на русском языке в русскоязычном контексте решает ряд проблем. Обучение научному языку как специфическому научному коду достигается за счет применения универсальных моделей логической организации текста последовательно и поэтапно, от выдвижения центральной гипотезы и формулировки тезиса, организации информации и структуры элементов и метаэлементов текста до редактирования языка. Ключевую роль здесь играют параллельная работа над собственным текстом и выполнение контролируемых заданий на редактирование, поиск и устранение ошибок.

В этой логике строится содержание курса, организованное в четыре части:

-

1. Письмо в 3D: модели для сборки.

-

2. Аннотация и заголовок научной статьи в международном журнале.

-

3. Механика: язык научного текста.

-

4. Полный текст.

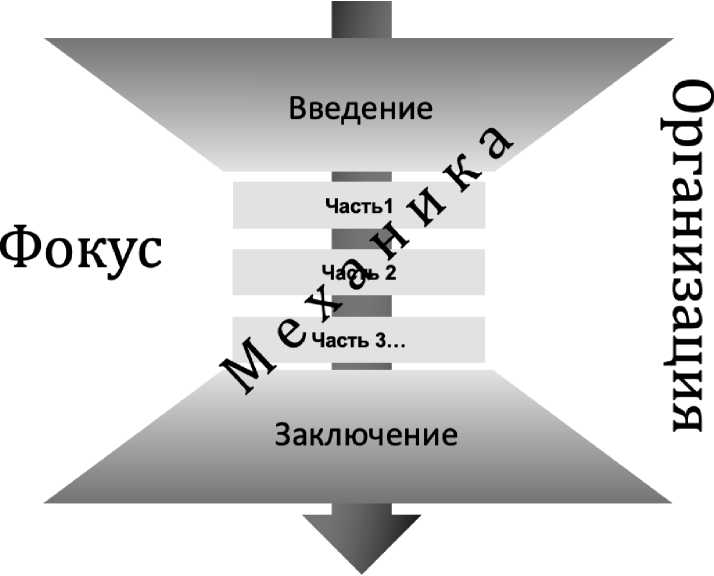

Часть 1 знакомит участников с двумя важными моделями, которые будут сопровождать их на всем протяжении курса: модель риторики и композиции (см. рис.) и 3D-модель академической грамотности австралийского ученого Б. Грина [6]. Термины «риторика и композиция» [7] используются в американских университетах и позволяют видеть текст в трех аспектах: фокус удерживает научное рассуждение в рамках темы от тезиса к выводу, давая возможность избежать ненужных отступлений; организация помогает выстраивать текст удобно для писателя и читателя – от входа в исследование из общей дискуссии до выхода в ее продолжение (Введение и Заключение как две «воронки»); механика охватывает язык текста, его синтаксис, лексику, связность и убедительность. В этой части студенты учатся применять полезные технологии генерации идей, строить карту текста, проверять ключевые термины на внедренность в международных исследованиях и оценивать свой и чужой текст на основе системы критериев, отражающих «правила игры» и требования «хранителей врат» (gatekeepers) – редакторов и рецензентов международных журналов [4; 5].

Модель риторики и композиции

Model of rhetoric and composition

Часть 2 реализует модель риторики и композиции в формате аннотации и заголовка – главного результата работы над курсом. Выбор заголовка и аннотации к своему исследованию в качестве итоговой аттестации объясняется двумя причинами. С одной стороны, они отражают в сжатом виде все исследование и, соответственно, дают возможность применить технологии и модели, изученные в части 1, и приемы редактирования текста, изучаемые в части 3, в обозримом тексте объемом 200‒250 слов; с другой ‒ эти элементы имеют приоритет над полным текстом, поскольку именно заголовок и аннотация доступны читателю в международных базах данных, а редакторы зарубежных журналов изучают их в первую очередь. Немногие наши авторы знают одно из главных «правил игры»: аннотация пишется до текста, а не после него, а полный текст создается на основе хорошо организованной информативной аннотации. Таким образом, уже в первых двух частях курса обучающиеся знакомятся с секретами «хранителей врат», учатся на практике следовать их «правилам игры», а на выходе имеют хорошую заготовку к полному тексту исследования.

В части 3 мы переходим к работе над языком текста. Аннотация, как никакой другой текст, не допускает ни одного лишнего слова. Ее информативность должна быть стопроцентной. Редактирование и вычитку текста нельзя недооценивать, поскольку именно многословие, номинализация и невнятность чаще всего ведут к возврату статьи на доработку или отказу в публикации редакторами международных журналов. Неинформативная аннотация означает, по сути, научный суицид: намеки на основной текст или обещание попытки что-то исследовать вместо конкретных результатов не побуждают ни редактора, ни читателя загружать и читать статью. Здесь коренятся два заблуждения российских авторов, вызванных отсутствием обучения «специфическому языковому коду науки». Первое касается ложного академизма; многие думают, что академический текст должен быть написан сложным, не всем понятным языком. Второе состоит в убеждении, что русский синтаксис совершенно не похож на английский, что верно с точки зрения грамматики, однако глубоко ошибочно с точки зрения академической грамотности. Эмоционально нейтральная, краткая и точная формулировка всегда строится на основе правильно выбранного глагола и прямой логической последовательности от субъекта к объекту. Если текст написан академически грамотно, то любой переводчик переведет его на такой же ясный и информативный английский, французский или испанский. Правда, термины и ключевые слова придется проверить автору.

И, наконец, часть 4 учит писать полный текст. Разумеется, полный текст статьи, диссертации или проекта останется за пределами курса ввиду временных рамок, однако у участника есть его основа – аннотация, написанная в формате IMRaD на основе модели риторики и композиции и содержащая основные результаты исследования, а ее автор уже овладел приемами исправления логических и риторических ошибок научного текста. Пока участники дорабатывают свои итоговые работы, задания последней части знакомят их с принципами построения полного текста, порядком и содержанием элементов Введения и Заключения, организацией информации в абзаце и тем, как из абзацев собирается полный текст. Здесь мы переходим от риторических конвенций к публикационным, обращаемся к использованию источников и учимся понимать, как и, главное, с какой целью используются источники, почему прямое цитирование со ссылкой на источник может обернуться свидетельством академической неграмотности или даже плагиатом, каким образом в международных публикациях книга (сборник глав разных авторов) занимает более важное место, чем журнал, и какие метаэлементы книги возвращают нас к адресации текста и уважению к другим исследователям.

Завершив курс, участник выкладывает свою работу на платформу, и она отправляется на «слепое» рецензирование трем другим участникам. Объективность оценки гарантируется детализированной 100-балльной шкалой критериев (см. табл.), которая не только ограничивает произвольность оценивания, но и позволяет каждому участнику в новом качестве и в трех различных контекстах проверить усвоенные в курсе знания, поскольку любой критерий требует правильной интерпретации. Так каждый участник имеет возможность не только получить три независимые оценки своего текста и возможность довести его до совершенства, но и выступить в роли рецензента, что позволит лучше понять работу самих «хранителей врат» и предвидеть возможную критику с их стороны при направлении статьи в журнал.

Критерии оценки итоговой работы

Criteria for evaluating the final work

|

Критерии оценки заголовка |

до 20 баллов |

|

Ключевые элементы: переменная, результат, выборка (наличие, релевантность и качество каждого элемента) |

1–10 |

|

Наличие ключевых слов, краткость и информативность |

1–5 |

|

Отсутствие нерекомендуемых элементов (вопросов, описания методов, сокращений и метафор) |

1–5 |

|

Критерии оценки аннотации |

до 80 баллов |

|

Структура IMRaD : фокус, цель |

1–8 |

|

методы |

1–8 |

|

результаты и выводы |

1–8 |

|

импликации |

1–8 |

|

соотношение элементов в тексте |

1–8 |

|

Экономичность и информативность |

|

|

ключевые слова |

1–5 |

|

лексическая точность |

1–5 |

|

отсутствие лишних слов и повторов |

1–5 |

|

отсутствие многословных конструкций |

1–5 |

|

Механика |

|

|

связность и последовательность |

1–5 |

|

параллелизм |

1–5 |

|

отсутствие номинализации |

1–5 |

|

минимальная пунктуация и союзы |

1–5 |

|

Итоговая оценка |

до 100 баллов |

Формат онлайн и индивидуализация обучения

Разработка и реализация курса письма для научно-публикационных целей в онлайн-формате имеют ряд сложностей, обусловленных общими проблемами подобных курсов.

Взрывное распространение дистанционных, смешанных и онлайновых форматов обучения, вызванное к жизни COVID-19, породило бурные дебаты среди исследователей относительно их концептуализации [8; 9] и целесообразности использования в различных образовательных контекстах [10; 11; 12]. Пока категоризация таких курсов все еще дебатируется, отметим, что наш курс создавался по образцу курсов МООК (массовые открытые онлайн-курсы) как полностью автономный, однако поскольку технические ресурсы РАНХиГС несопоставимы с такими международными системами, как, например, Coursera, то в его реализации участвуют сотрудники Академии: запись на курс ведется сотрудником Центра академического письма, технические проблемы решают специалисты IT-отдела, а в случае затруднений в освоении курса (например, не- адекватное рецензирование или задержка итоговой работы) к проверке текста подключается преподаватель. Кроме того, поскольку права на курс принадлежат Академии, ее сотрудники, аспиранты и магистры могут пройти его бесплатно, а внешние участники оплачивают сами или проходят за счет своей организации. Таким образом, программа сочетает в себе элементы онлайн-курса и МООК.

Значение имеет и аудитория курса. Использование онлайн-формата и МО-ОК признается оптимальным в системе повышения квалификации, поскольку обеспечивает гибкость, вариативность и непрерывность этого процесса без необходимости менять график работы специалиста [13]. Кроме того, несмотря на трудности разработки, онлайн-курсы отвечают тенденции к дифференциации и индивидуализации непрерывного образования [14]. Эти преимущества как нельзя лучше отвечают целям нашего курса: повышению квалификации ученых и их работе над собственным исследованием.

Исследователи эффективности онлайн-курсов отмечают, что их введение в образовательный процесс вызывает резонные опасения у преподавателей вузов, поскольку лишает аудиторию живого контакта, мотивации и вовлеченности [15; 16]. Дистанционное обучение действительно имеет меньший эффект в обучении студентов, которым трудно учиться в изоляции от сверстников и долго сидеть перед экраном; оно также сопряжено с ослаблением контроля за усвоением материала и создает проблемы в аттестации. В нашем случае на курс записываются взрослые мотивированные исследователи, для которых ценность имеет его содержание, а индивидуальная работа привычна.

Ряд исследователей полагает также, что МООК и онлайн-курсы ведут к коммодификации образования и утрате его ценности [10; 11; 12]. Нельзя не признать, что курсы повышения квалификации нередко воспринимаются как формальная необходимость и участники записываются на них с единственной целью получить удостоверение. Такое отношение оправдано, когда сам курс не несет в себе ничего нового и читается «для галочки». При записи на наш курс участники предупреждаются о специфике его итоговой аттестации. Профанация минимизируется, поскольку сданный участником текст должен удовлетворять требованиям курса, а сам участник обязан квалифицированно оценить три другие работы. Можно допустить, что специалист пришел ради знаний, а не ради сертификата, но тот, кто пришел ради сертификата и не получил его, зря потратил деньги – свои или работодателя.

Безусловно, большой проблемой является сложность разработки и реализации онлайн-курсов, порождая проблемы как для разработчиков, так и для потребителей. Немецкие ученые [17] провели обширное исследование и выделили две основные категории барьеров в использовании МООК: система оценки и стоимость курсов. Первая категория барьеров связана с трудностью выработки критериев усвоения некоторых важных понятий; этот недостаток был выявлен в большинстве исследованных ими курсов. Вторая категория сопряжена со стоимостью сертификатов, что проявилось почти в половине выборки.

Преодоление первой категории барьеров потребовало нескольких решений, первым из которых стал уже описанный подход к итоговой аттестации с взаимным рецензированием и детализированной шкалой критериев. Однако пройти аттестацию без выполнения заданий курса сложно, поэтому было решено открывать доступ к каждому следующему блоку только при условии выполнения заданий предыдущего. Такая система не только удерживает любителей сразу просмотреть все видеолекции без выполнения заданий, но и ведет обучающегося шаг за шагом в работе над своим текстом, в котором на каждом этапе учитываются новые требования, проверенные им через практику контролируемых заданий.

Вторая категория барьеров, выделенная в исследовании [17], может быть сопряжена с трудозатратами разработчиков, и такие трудности хорошо иллюстрирует наш опыт, который я опишу с точки зрения автора курса.

Первой проблемой, с которой мы столкнулись в 2018 г. на начальном этапе работы, был наш конфликт с IT-специалистами относительно видеозаписи лекций. Их требования основаны на уже имеющемся опыте российских и зарубежных коллег и заключались в том, что видеоблоки должны быть очень короткими (5‒10 минут) и записывать их нужно по готовому тексту. Доводом в пользу такого подхода стало то, что мало кто из преподавателей способен говорить живым голосом на камеру без аудитории, не оговариваясь, не отвлекаясь, стоя неподвижно в одной точке и не имея возможности даже жестикулировать («Стоп! Перезапись: вы коснулись рукой лица!»).

Против краткости блоков возражений у меня не было, однако говорить по писаному означало тройную работу: сначала наговаривать воображаемой аудитории живую речь, потом транслитерировать ее, затем редактировать, не поддаваясь искушению превратить устную речь в письменную (что неимоверно сложно человеку, привыкшему работать с текстом), и, наконец, зачитывать текст перед камерой именно так, как он написан. Очевидно, что никакие актерские способности не способны заставить дважды повторить собственную живую мысль одинаково. Поэтому, когда в этом году перед нами встала задача перезаписать видеоблоки, я сразу выставила требование говорить вживую. Конечно, каждый «стоп!» сбивал меня с мысли, а некоторые блестящие высказывания, заранее отполированные в предыдущей версии, потерялись или упростились, зато видеоролики наполнились живым контактом с аудиторией.

Еще одной пыткой оказалось уложить десятки разнообразных заданий работы с текстами в прокрустово ложе технических возможностей системы. Пресловутый выбор из набора ответов, соотнесение позиций, выпадающий список и вписывание слова – вот и весь арсенал. Сравнить такое ограничение можно разве что с перемещением из парка аттракционов в тюремный двор. А если учесть характер курса с его аналитикой и индивидуальными формулировками, то задача оказалась не из легких. Первая же апробация выявила сложности в его прохождении. В заданиях на редактирование трудно было ожидать, что любой участник даст один из заложенных в систему оптимальных вариантов ответа. Решением стало открывать после трех неудачных попыток опцию «Посмотреть рекомендуемые ответы», обучающийся может увидеть, насколько близок был его ответ к одному из оптимальных. Разумеется, в заданиях с однозначными ответами участникам предоставляется три попытки, как в других онлайновых курсах.

Итак, несмотря на все сложности разработки и реализации, онлайн-курс повышения квалификации «Письмо для научно-публикационных целей» оправдал ожидания и «успешно работает» на внутреннюю и внешнюю аудиторию. Металингвистический подход, использование универсальных моделей и русского языка позволяют существенно сократить время обучения и расширить аудиторию, обучая специалистов безотносительно их владения английским языком. Работа над собственными текстами обеспечивает индивидуальную практику письма, которая корректируется в соответствии с международными риторическими и публикационными конвенциями и вооружает автора инструментами и технологиями, которые помогут в дальнейшем строить новые тексты, не допуская логических и риторических ошибок, и предвидеть возможную критику рецензентов и редакторов.

Онлайн-формат позволяет использовать курс автономно, в индивидуальном режиме, без преподавателя, аудиторий и расписания, шаг за шагом следуя логике курса. Это не только создает условия для индивидуальной работы участников, но и позволяет использовать программу практически без ограничений в их численности и в числе стартов самого курса.

В данной статье не ставилось цели рассматривать коммерческие стороны такого проекта: оплата труда разработчиков и бесплатно обучающихся сотрудников относится к внутренним делам организации, а оплата курса внешними слушателями зависит от запросов и степени информированности академического сообщества. В любом случае, цена невелика, поскольку, в отличие от зарубежных МООК, наша аудитория – исследователи, преподаватели и аспиранты России и ближнего зарубежья, пишущие на русском языке, и наша задача – помочь им писать научные тексты так, чтобы их приняли и международные, и отечественные журналы. Мы также открыты для российских редакторов и рецензентов, которым не менее важно знать все «правила игры», принятые их коллегами – «хранителями врат».

Список литературы Обучение письму для научно-публикационных целей онлайн

- Korotkina I. Academic writing in Russia beyond zero point Ashley Squires L. (Ed.). Emerging writing research from the Russian Federation . Colorado, 2021. P. 17 50. DOI: 10.37514/INT B.2021.1428

- Россия заняла 41 место из 113 по уровню владения английским языком [Электронный ресурс] // Inc . Электрон. дан. URL: https incrussia ru news rossiya 41 mestoiz 113 anglijsky yazyk дата обращения 13.08.2024)

- Bizzel P. Hybrid academic discourses: what, why, h ow Composition Studies. 1999. Vol. 27. No. 2. P. 7 21.

- Hyland K. Participation in publishing: The demoralising discourse of disadvantage Habibie P., Hyland K. (Eds.). Novice writers and scholarly publication: Authors, mentors, gatekeepers. London, 20 19. P. 13‒33.

- Macdonald S. Editorial Prometheus . 2023. Vol. 39. No. 2. P. 77‒78.

- Green B.B., Beavis C. Literacy in 3D: An integrated perspective in theory and practice Camberwell, 2012. 248 p.

- Lynn S . Rhetoric and composition: An introduction. 2010. 330 p.

- Deimann M. Openness Jung I. (Ed.). Open and distance education theory revisited. Implications for the digital era. Singapore, 2019. P. 39‒46.

- Amrane Cooper L. et al. (Eds.). Online and distance education for a connected world. London, 20 23. DOI: 10.2307/j.ctv2wk7261

- Olsson U. Open courses and MOOCs as professional development ‒ is the openness hindrance? Education + Training. 2016. Vol. 58. Is 2. P. 229‒243

- Reich J., Ruipérez Valiente J. A. The MOOC pivot. What happened to disruptive transformation of education? // Science. 2019. Vol. 363. No . 6423. P 130‒131.

- Бермус А. Г. Академическое мошенничество и имитации в высшей школе как онтологический вызов образованию XXI века // Непрерывное образование: XXI век. 2023. № 1 (41). DOI: 10.15393/j5.art.2023.8244 13. Касьянов С. Н., Комиссарова С. А. Онлайн курсы в системе подготовки и повышения квалификации педагогических кадров в условиях информатизации общего образования // Современные проблемы науки и образования. 2020. №. 5. С. 53‒53.

- Назаров А. И. Методика и технология разработки онлайн курса по физике и его реализация в формате смешанного обучения // Непрерывное образование: XXI век 2024. № 2 (46), DOI: 10.15393/j5.art.2024.9487

- Лобова С. В., Понькина Е. В. Онлайн курсы: принять нельзя игнорировать // Высшее образование в России. 2021. № 1 (30). С. 23‒35.

- Milligan C., Littlejohn A. Why study on a MOOC? The motives of studen ts and profe s-sionals International Review of Research in Open and Distributed Learning. 2017. Vol. 18. No. 2. P. 92 102.

- Kögler K., Egloffstein M., Schönberger B. Openness in MOOCs for training and profe s-sional development an exploration of entry and participation barriers [Electronic Wuttke E., Seifried J., Niegemann H. (Eds.). Vocational education and training in the age of digit i-zation. Opladen; Berlin; Toronto, 2020. P. 205‒233. Electron. dan. URL: https://www.jstor.org/stable/j.ctv18 dvv1c.13 (date of access 12.08.2024).