Обучение применению полифункциональных предметов в сюжетно-ролевой игре как условие развития дивергентного мышления у детей дошкольного возраста

Автор: Чернокова Т.Е., Кустова А.И.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Образование и педагогика

Статья в выпуске: 3 (3), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования дивергентного мышления детей дошкольного возраста; участвовало 40 детей 5-6 лет; выявлено, что обучение детей применению полифункциональных предметов в сюжетно-ролевой игре приводит к повышению показателей беглости, гибкости и оригинальности вербального и невербального мышления.

Дивергентное мышление, сюжетно-ролевая игра, полифункциональные предметы, дети дошкольного возраста

Короткий адрес: https://sciup.org/140266478

IDR: 140266478

Текст научной статьи Обучение применению полифункциональных предметов в сюжетно-ролевой игре как условие развития дивергентного мышления у детей дошкольного возраста

Развитие творческих способностей у детей - одно из приоритетных направлений современного образования. Согласно ФГОС одной из задач дошкольного образования является создание условий для «развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром» [3, с. 4].

В психологии дивергентное мышление определяется как мышление альтернативное, неформализованное, вариативное. В отличие от мышления конвергентного - логического, последовательного, направленного на поиск единственного верного решения задачи, дивергентное мышление допускает множество путей решения проблемы, приводит к неожиданным выводам и результатам. Такое мышление является условием порождения оригинальных идей и самовыражения личности [7].

В классических исследованиях указывается, что дошкольный возраст сензитивен для становления творческой инициативы, дивергентного мышления и воображения детей [1]. В то же время, исследования, проведенные в последние годы, показывают, что показатели креативности у современных детей существенно снижены [6].

В ряде работ выделены педагогические условия развития дивергентного мышления у детей. Особую роль авторы отводят сюжетноролевой игре как ведущей деятельности дошкольного возраста. Выполнение роли и развитие сюжета побуждает ребенка преобразовывать собственные впечатления, создавать их новые сочетания [7]. В классических исследованиях (Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин) подчеркивается, что важным проявлением творчества ребенка в игре является применение полифункциональных предметов [1]. Действия с такими предметами («бросовый» и природный материал: коробки, баночки, пробки и т.д.), наделение их разным значением в разных ситуациях способствуют развитию беглости, гибкости и оригинальности мышления ребенка.

Современные исследователи констатируют низкий уровень игры у дошкольников [6]. Е.О. Смирнова указывает, что один из показателей отставания в развитии сюжетно-ролевой игры - неумение детей применять полифункциональные предметы-заместители: «... в детских садах преобладают стационарные игровые уголки и закрытые реалистические игрушки с фиксированным способом действия (пластмассовые овощи и фрукты, кухонная утварь, инструменты и пр.). Такие игрушки провоцируют детей на стереотипные и однообразные способы действий» [4, с. 95]. Полагаем, что это приводит к снижению показателей дивергентного мышления. Поэтому целью нашего исследования стало: изучить возможности развития дивергентного мышления у детей 5–6 лет посредством обучения применению полифункциональных предметов-заместителей в сюжетно-ролевой игре.

В исследовании приняли участие 40 детей 5–6 лет МАДОУ №34 «Золотой ключик» г. Северодвинска.

Для диагностики дивергентного мышления детей 5–6 лет мы использовали тесты Дж. Гилфорда в модификации Е.Е. Туник. Для выявления уровней вербальной креативности использовался субтест «Использование предметов»: ребенку давалось задание: «Придумай необычные способы использования газеты? Что из нее можно сделать? Как ее можно использовать?». Для выявления уровней невербальной креативности использовался субтест «Спрятанные изображения»: испытуемому демонстрировалось неструктурированное изображение и давалось задание: «Найди как можно больше знакомых предметов в этом рисунке? Что здесь изображено?». Критерии оценки: беглость – суммарное количество адекватных ответов, гибкость – число классов (категорий) ответов, оригинальность – число ответов с необычным употреблением предмета (1 ответ на выборке) [5].

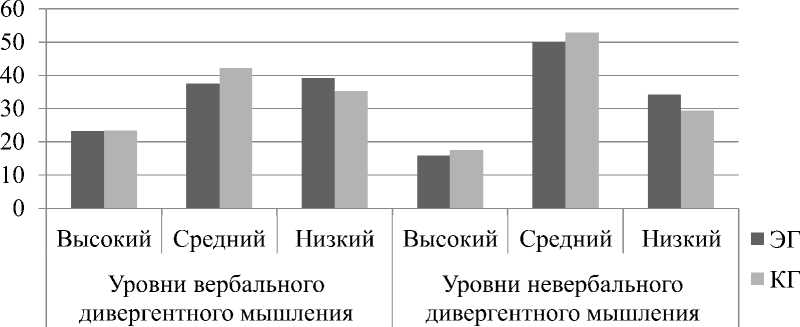

Результаты обследования детей на констатирующем этапе представлены на рисунке 1.

Рис.1. Уровни дивергентного мышления детей 5-6 лет на констатирующем этапе (в %)

Полученные результаты показывают, что большинство детей показали низкий и средний уровни дивергентного мышления, им было сложно придумать необычное использование предмета и увидеть в изображении разные образы. Четверть детей продемонстрировала высокий уровень. Они предложили 7–9 способов использования газеты: «Кораблик, самолет, вертолет, рисунок, написать цифры и буквы в ряд, вырезать очки, надпись, поиграть в морской бой, обклеить доску» (Костя А. 5,4 л.). Ответы детей можно отнести к 3–4 категориям, чаще – это подстилка, использование для записи, поделка. Предлагались оригинальные ответы применения газеты: «Сделать маску, когти, узоры, сделать червячка, обклеить коробку» (Дарина П. 5,9 л.); «Что-то спрятать» (Дима К. 5,7 л.). При анализе сложного неструктурированного изображения дети увидели до 10 разных образов: «Олень, подсолнух, цветок, мяч, глаз, бусинка, каменная стена, волна, треугольник, ветки» (Андрей Ч. 6 л.). Ответы можно отнести 7-8 категориям: животные и его части тела, растения, спортивный инвентарь, геометрические фигуры, украшения, географические объекты. Обнаружены оригинальные ответы. «Дом похожий на больницу, человечек, унитаз, буква, которая похожа на Ч» (Дима К. 5,7 л.).

При наблюдении за игрой дошкольников мы обнаружили, что большинство детей, имеющих низкий уровень дивергентного мышления по тестам Дж. Гилфорда, не использовали в игре полифункциональные предметы. Дети, имеющие высокий уровень, применяли куски ткани, кубики, палочки, хотя предпочитали реалистические игрушки. Таким образом, очевидна связь между уровнем дивергентного мышления и способностью к применению полифункциональных предметов-заместителей в сюжетно-ролевой игре у детей.

В ходе экспериментального обучения работа велась в двух направлениях: обогащение игровой среды разными полифункциональными предметами; формирование у детей действий, включающих использование полифункциональных предметов.

В работе по обучению детей применению полифункциональных предметов в сюжетно-ролевой игре использовались традиционные темы: «Магазин». «Парикмахерская», «Почта». Стимуляция детей к поиску полифункциональных предметов-заместителей осуществлялась посредством проблемной ситуации. После обсуждения темы игры и необходимых атрибутов, педагог обнаруживал, что игрушек не хватает. Например: «Я складывала в эту коробку предметы, которые необходимы нам для игры, но кто-то подменил мне коробку и оставил вот эти предметы. Давайте посмотрим, может нам что-нибудь пригодится?».

Для расширения предметно-развивающей игровой среды мы поместили в игровой уголок коробку, в которой были ткани разных размеров, строительный материал, платки, линейки, ручки, сосуды, фольга, пластилин, мозаика, палочки, листы бумаги, коробки разных размеров. Реалистичные игрушки были убраны.

При разработке методики обучения детей применению полифункциональных предметов-заместителей мы опирались на разработки Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой [2]. Отметим, что данная методика разработана для детей младшего дошкольного возраста, но, учитывая низкий уровень развития игровых действий у современных детей, мы сочли возможным использовать некоторые идеи авторов в работе с детьми старшего дошкольного возраста.

Поэтапность работы заключалась в следующем: 1) Постепенное сворачивание ориентировочного компонента действий. На первых этапах применению предмета предшествовало подробное обсуждение свойств и функций необходимых атрибутов, использовались их изображения, предлагались возможные заместители, сравнивались свойства необходимого предмета и предложенных полифункциональных заместителей, и делался вывод о возможности применения предмета-заместителя в игре. Постепенно обсуждения становились короче, внимание детей акцентировалось на свойствах и функциях атрибутов, только если были выбраны явно неадекватные заместители. 2) Снижение доминирующей роли воспитателя при выборе предметов-заместителей. В начале обучения обсуждение свойств атрибутов и заместителей организовывал воспитатель, в конце – полифункциональные предметы находились на видном месте, детям предлагались разные варианты сюжетов, предоставлялась возможность самостоятельно выбирать предметы-заместители, взрослый оказывал помощь, если у детей возникали трудности.

Уже в ходе обучения мы систематически наблюдали у детей проявления дивергентного мышления. Так, мы фиксировали ситуации, в которых дети использовали один и тот же предмет-заместитель с разными функциями в разных игровых ситуациях, и ситуации, в которых с одной целью использовались разные полифункциональные предметы. Отмечались оригинальные применения предметов: палочки вместо печенья, скакалка вместо фена; пластин – клей, печать для посылки; фольга – бигуди.

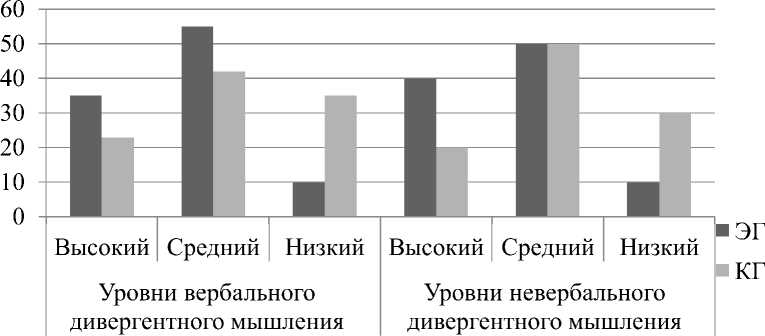

Результаты контрольного среза представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Уровни дивергентного мышления детей 5–6 лет на контрольном этапе (в %)

Полученные данные свидетельствуют о повышении всех показателей дивергентного мышления (беглость, гибкость, оригинальность) у детей экспериментальной группы.

35% детей ЭГ показали высокий уровень развития вербального дивергентного мышления. После экспериментального обучения эти дети стали активнее, смогли называть до 12 способов использования газеты. Эти способы относились к 6 категориям: использование как средство вытирания, сжигание, использование в качестве подстилки, получение информации, создание поделок, использование для записей. Количество оригинальных ответов повысилась с 3 до 6. Дети стали аргументировать ответы: «Газета может гореть, поэтому с помощью нее можно разжечь костер». Низкий уровень вербального дивергентного мышления на контрольном этапе показали только 10 % детей ЭГ. Они стали предлагать больше вариантов, но им не хватило оригинальности, чтобы перейти на более высокий уровень вербальной креативности. В контрольной группе существенных изменений в показателях вербального дивергентного мышления обнаружено не было.

Высокий уровень невербального дивергентного мышления показали 40% экспериментальной группы. Количество ответов увеличилось до 14. Найденные детьми образы относились к 12 категориям: животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, общественная жизнь, посуда, обувь, геометрические фигуры фантастические образы. Ответы отличались большей оригинальностью, чем ответы сверстников контрольной группы.

Результаты статистической обработки данных с использованием Т– критерия Вилкоксона показали, что различия между ЭГ и КГ значимы: TЭмп = 14.5, n=20. На констатирующем этапе различий между группами не было.

Таким образом, в ходе контрольного среза мы выявили, что показатели дивергентного мышления дошкольников, которые принимали участие в экспериментальном обучении, повысились. Это дает основание утверждать, что обучение детей старшего дошкольного возраста применению полифункциональных предметов-заместителей в сюжетно-ролевой игре стимулирует развитие у них дивергентного мышления.

Список литературы Обучение применению полифункциональных предметов в сюжетно-ролевой игре как условие развития дивергентного мышления у детей дошкольного возраста

- Дьяченко О.М. Развитие воображения дошкольника. - М.: Междунар. образов. психол. колледж, 1996. - 197 с.

- Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду: Пособие для воспитателя. - М.: ГНОМ, 2000. - 96 с.

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.08.2014).

- Смирнова Е.О. Игра в современном дошкольном образовании // Психологическая наука и образование. - 2013. - №3. - С. 92-97.

- Туник Е.Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты. - СПб.: Дидактика Плюс, 2002. - 48 с.

- Фельдштейн Д.И. Приоритетные направления психолого-педагогических исследований в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития. - М.: МПСИ, 2010. - 16 с.

- Чернокова Т.Е. К проблеме активизации креативности у детей дошкольного возраста // Вестник Поморского университета. - 2006. - № 1 (9). - С.109 - 116.