Обучение студентов моделированию ситуаций, описанных в задачах-проблемах по физике

Автор: Тишкова Светлана Анатольевна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 8, 2012 года.

Бесплатный доступ

В работе представлен обобщенный метод решения задач-проблем по физике, в который входит деятельность по построению физической модели ситуации. Эта деятельность заключается в переводе реальных объектов, их свойств, воздействий и условий взаимодействия на язык физики и приводит к переформулированию условия задачи. Без этого этапа теряется физический смысл решения задачи. Актуальной проблемой является подготовка студентов в рамках учебного процесса, которая сможет соединить теоретические знания и практические умения в единое целое.

Модели в физике, задачи-проблемы, обобщенный метод решения задач, учебный процесс, моделирование, практическая направленность, построение физической модели

Короткий адрес: https://sciup.org/14934569

IDR: 14934569 | УДК: 378.02

Текст научной статьи Обучение студентов моделированию ситуаций, описанных в задачах-проблемах по физике

Физика это наука, в которой сочетаются теоретические и практические знания. Большое значение в современном образовании имеет практическая направленность обучения студентов. При этом используются задачи, которые сочетают в себе физические знания и профессиональную деятельность, а условие представлено обыденным «житейским» языком. Такие задачи назовем задачами-проблемами. В содержании задач-проблем описываются физические явления, протекающие в окружающем нас мире. Студенты, решая такие задачи, не могут подобрать нужную теорию и законы. Поэтому необходимо научить студентов переводить описание физического явления в заданной ситуации на физический язык: объект, о котором идет речь в задаче, заменять идеализированным объектом, а его свойства, воздействие на него другого объекта, этот другой объект, условия, при которых происходит это воздействие, выражать на языке физических величин. Другими словами, нужно уметь составлять физическую модель ситуации задачи. Эта деятельность входит в обобщенный метод решения задач-проблем.

Назовем этап моделирования построением физической модели ситуации задачи и выясним содержание этого метода. «Физическая модель ситуации» – описание ситуации, в которой конкретные объекты заменены идеализированными; свойства этих объектов, их взаимодействие и условия взаимодействия выражены через физические величины и их значения. Физическая модель ситуации может быть изображена графически с помощью принятых в физике условных обозначений. Исходя из этого определения, мы и будем рассматривать содержание обобщенного метода построения физической модели ситуации [1]:

-

I. Выделить структурные элементы физического явления словами текста:

-

1) материальный объект 1 (МО1), с которым происходит изменение, и его свойства в начальном состоянии;

-

2) материальный объект 2 (МО2), воздействие которого является причиной изменения состояния МО1, и его свойства в начальном состоянии;

-

3) воздействие и условия, при которых оно осуществляется;

-

4) материальный объект 1 и его свойства в конечном состоянии.

-

II. Выразить структурные элементы физического явления на языке физической науки:

-

1) по описанию физического явления установить возможность применения той или иной физической теории;

-

2) назвать идеализированные объекты этой теории;

-

3) установить, можно ли выделенный в ситуации МО1 уподобить идеализированному;

-

4) выразить свойства МО1 в начальном состоянии через физические величины и их значения;

-

5) выразить свойства МО2 в начальном состоянии через физические величины и их значения;

-

6) выразить свойства МО1 в конечном состоянии через физические величины и их значения;

-

7) выразить воздействие и условия взаимодействия через физические величины и их значения;

-

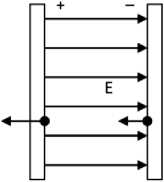

8) изобразить графическую модель ситуации;

-

9) составить текст ситуации на языке физической науки.

Приведем пример построения физической модели ситуации задачи [2]:

Задача. При проектировании электронно-лучевой трубки возникла потребность определить, какую разность потенциалов нужно подать на электроды, чтобы электрон увеличил свою скорость при прохождении между ними с 1 Мм/с до 30 Мм/с.

I этап:

-

1. Выделим МО1, о котором идет речь и его свойства в первом состоянии: электрон движется со скоростью 1 Мм/с.

-

2. Выделяем слова, описывающие причину изменения состояния электрона (МО2): электроды, на которые подано напряжение.

-

3. Условия изменения состояния электрона не указаны.

-

4. Выделяем слова, описывающие свойства электрона во втором состоянии: электрон движется со скоростью 30 Мм/с.

II этап:

-

1. Назовем явление, которое происходит с электроном, и теорию, описывающую это явление: движение в электрическом поле; электродинамика.

-

2. Выбираем идеализированный объект, используемый в данной теории, под который необходимо подвести объект, указанный в задаче: точечный отрицательный электрический заряд.

-

3. Устанавливаем, что электрон можно считать точечным зарядом, так как его размерами можно пренебречь по сравнению с расстояниями, встречающимися в данной задаче.

-

4. Переводим на язык физических величин свойства электрона в первом состоянии: │ q │= 1,6 ∙ 10-19 Кл, m = 9 ∙ 10-31 кг, движется со скоростью v 0 = 1 Мм/с.

-

5. Переводим на физический язык причину изменения состояния электрона: однородное электрическое поле, создаваемое электродами, на которые подается разность потенциалов ∆φ.

-

6. Переводим на язык физических величин свойства электрона во втором состоянии: │ q │= 1,6 ∙ 10-19 Кл, m = 9 ∙ 10-31 кг, движется со скоростью v = 30 Мм/с.

-

7. Условия изменения состояния электрона не указаны.

-

8. Изображаем графическую модель ситуации:

-

9. Сформулируем текст ситуации на языке физической науки: «Точечный отрицательный электрический заряд движется в однородном электрическом поле, созданном плоским конденсатором. Какую разность потенциалов нужно подать на пластины конденсатора, чтобы его скорость увеличилась с 1 Мм/с до 30 Мм/с».

При выполнении этих действий текст задачи полностью меняется, можно увидеть, что число структурных элементов физического явления при переформулировании на язык физической науки также меняется. В одних случаях можно переформулировать все структурные элементы, в других нельзя выразить на языке физики некоторые из них. На основании этого можно ввести типы физических моделей ситуаций, которые определяются по количеству выделенных структурных элементов физического явления [3]:

I тип – можно выделить все структурные элементы физического явления.

II тип – в ситуациях не указан воздействующий объект и вместе с ним может быть указано или нет воздействие и условия, при которых оно происходит.

-

III тип – в ситуациях не указано конечное состояние материального объекта и его свойства в этом состоянии.

Если задача относится к I типу, то уравнение, описывающее физическую модель ситуации этой задачи, выражает причинно-следственную связь между физическими величинами, описывающими изменение состояния материального объекта, и причиной, вызвавшей это изменение. Например: второй закон Ньютона, закон Ома для полной цепи, закон сохранения энергии. Если задача II типа, то уравнение должно выражать связь между физическими величинами, описывающими условия длительного пребывания материального объекта в данном состоянии. Например: условия равновесия тел, уравнение состояния идеального газа. К III типу относятся задачи, в которых уравнение, описывающее физическую модель ситуации этой задачи, представляет собой функцию времени. Например: уравнения движения материальной точки, период колебания маятников.

Итак, в соответствии с выбранной моделью подбирается основное уравнение, описывающее эту модель, а далее составляется расчетная формула, производятся вычисления, анализируется полученный результат на здравый смысл.

Тренировка в решении задач-проблем должна привести к тому, что усвоенный обобщенный метод станет стилем мышления студентов и поможет соединить теоретические знания и практические умения в единое целое.

Отметим следующие результаты обучению студентов университета обобщенному методу решения задач-проблем:

-

– повышение мотивации к изучению физики и ее применению в будущей профессиональной деятельности;

-

– улучшение качества знаний по физике, применяемых в профессиональной деятельности;

-

– создание образовательных ситуаций, связанных с будущей профессиональной деятельностью студентов, где необходимо применение моделирования.

Ссылки:

-

1. Тишкова С.А. Обучение учащихся обобщенному методу построения физической модели ситуации при изучении школьного курса физики : дис. … канд. пед. наук. Астрахань, 2006. 154 с.

-

2. Джалмухамбетов А.У., Стефанова Г.П. Задачи-проблемы, задачи-оценки по физике и методы их решения : учеб. пособие. Астрахань, 2001. 142 с.

-

3. Капица П.Л. Физические задачи. М., 1966. 16 с.

Список литературы Обучение студентов моделированию ситуаций, описанных в задачах-проблемах по физике

- Тишкова С.А. Обучение учащихся обобщенному методу построения физической модели ситуации при изучении школьного курса физики: дис.... канд. пед. наук. Астрахань, 2006. 154 с.

- Джалмухамбетов А.У., Стефанова Г.П. Задачи-проблемы, задачи-оценки по физике и методы их решения: учеб. пособие. Астрахань, 2001. 142 с.

- Капица П.Л. Физические задачи. М., 1966. 16 с.