Обычаи и традиции Петрова дня у потомков старожилов и южнорусских переселенцев Алтайского края в XX-XXI вв. (по материалам этнографических экспедиций 2013-2022 гг.)

Автор: Аксенова И.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В результате этнографических экспедиций в 2013-2022 гг. автором был собран значительный пласт полевых материалов, что позволило выявить специфику традиций и обычаев Петрова дня у потомков старожилов и южнорусских переселенцев Алтайского края. В статье рассмотрены такие традиции, как сбор ягод и целебных трав с 12 июля, обычай начинать сенокос ранним утром Петрова дня, а также праздничные традиции, связанные с началом сенокоса у старожилов и курских переселенцев, обычай приготовления борща из «нового урожая» и вареников с ягодой, картофелем у украинских и южнорусских переселенцев Алтайского края. Прослеживаются трансформации обычаев и традиций Петрова дня в XX вв., когда появляются сдвиги в сроках начала и окончания сенокоса, сроках сбора ягоды в различных районах края. Доказано, что традиции Петрова дня сохраняются среди старшего поколения и продолжают бытовать в результате естественной преемственности, что говорит о сохранении этнокультурной идентичности на лично-семейном уровне. Вопросы сохранения и поддержания собственной этнокультурной идентичности посредством сохранения праздничных традиций особенно актуализируются сегодня в связи с явлениями неотрадиционализма, когда традиции в той или иной форме возвращаются в современном обществе. В научный оборот введены такие источники по данной проблеме, как интервью с жителями Алтайского края, материалы из личного архива А.В. Головина, фотоматериалы из районного архива, материалы районной периодики. Проблема впервые рассмотрена на узкорегиональном уровне (район, село).

Этнокультурная идентичность, праздничные традиции, календарь, алтай, старожилы, переселенцы, трансформации

Короткий адрес: https://sciup.org/145146376

IDR: 145146376 | УДК: 39.394.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0825-0830

Текст научной статьи Обычаи и традиции Петрова дня у потомков старожилов и южнорусских переселенцев Алтайского края в XX-XXI вв. (по материалам этнографических экспедиций 2013-2022 гг.)

Важную роль в формировании и поддержании этнокультурной, региональной идентичности играет сохранение обычаев и традиций праздничного календаря у жителей Алтайского края. Наряду с сохранением распространенных обычаев и обрядов летнего цикла (празднование Троицы, поминовение умерших в Родительскую субботу, обливание на Ивана Купалу), до сих пор малоизученным о стается праздник Петров день – день святых апостолов Петра и Павла, который праздновался 12 июля (29 июня по ст. ст.)*.

В народном праздничном календаре старожилов и переселенцев Алтайского края это день именовался как «Петров день», «Петровки», «Петровка», «Петров» и являлся значимой датой. В полевых опросах, проведенных автором в 2013–2022 гг., Петров день обозначался как «большой праздник», «грозовой праздник», «грозный праздник», в который категорически запрещалось работать. Запрещена была домашняя работа, действия, связанные с обработкой земли: «Не стирали, не пололи на огороде, ничего не делали, отдыхали» (Козлова З.Н., 1931 г.р., с. Коробейниково, Усть-Пристанский р-н, старожилы ). Среди сельских жителей бытовали различные истории, когда за нарушения запрета не работать в этот день, убивало молнией людей или скот. «Вот в войну это дело было. У нас Феду-ловка, 4 км была от нас. И вот как идти нам в Мо-лотово. Был сильно крутой лог по правой стороне. А женщина там и две девочки соседских пошли за ягодами после работы. На Петров день же всегда ягоды рвут. Они пошли по ту сторону лога, а гроза-то как ударила их прям сразу! И женщину эту убило и девочку убило» (Бирюкова М.И., 1932 г.р., с. Ши-пуново, Шипуновский р-н, воронежские переселенцы ). Петрову дню предшествовал пост, один из значимых постов в календаре, обозначенный информантами по названию самого праздника «Петровка», «Петров»: «Есть Мясоед, Филипповка, Петровка и Великий пост. У нас молоко собирали в погреб, квасили. Когда разрешено, тогда ели, а так вообще не давали» (Рытвина А.С., 1924 г.р., с. Ко-робейниково, Усть-Пристанский р-н, воронежские переселенцы ). «Великий, Петров, Ноябрьский есть посты» (Крикунова А.Ф., 1941 г.р., с. Гуселетово, Романовский р-н, курские переселенцы ).

*Петры-Павлы «доржуть число» [Макаренко, 1913, с. 24].

По мнению информантов, к Петрову дню лето подходило к самому жаркому периоду. Считалось, что в праздничный день обязательно должна была быть хорошая, теплая погода, чему свидетельствует сохранившаяся до сегодняшнего дня поговорка среди сельских жителей: «Паршивому поросенку у Петров холодно», – т.е. на Петров день всегда стояла жара (Путилина П.Ф., 1932 г.р., с. Гилев-Лог, Романовский р-н, рязанские переселенцы ).

С Петрова дня начинался сбор трав и ягод*: «Травы лечебные начинали собирать с Петрова дня, это чабрец, светлая как полынь еще <…> светлая, от простуды» (Рытвина А.С., 1924 г.р. Коробейни-ково, Усть-Пристанский р-н , воронежские переселенцы ). Обычай рвать клубнику с Петрова дня был широко распространен у жителей Алтайского края. «Бабушка скажет: вот Петров день подойдет и за ягодами пойдем! Вот ягода пойдет, мы все собираемся, внуки с бабушкой, она нас ведет на ягодное место, нарываем, приходим, всё» (Жилинкова З.С., 1937 г.р., с. Новошипуново, Краснощековский р-н, старожилы ).

Повсеместно бытовавший обычай сбора ягоды с Петрова дня все же имел локальные вариации. Так, к примеру, в с. Гилев-Лог Романовского р-на считалось обязательным выдержать неделю после Петрова дня, затем возможно было проводить сбор ягод и употреблять их: «Петров день праздновали. Вот седня Петров день, от этого дня неделя проходит, тада ягоды начинаешь рвать. Например, от воскресенья до воскресенья ждешь, тада рвешь. До Петрова дня ягоды нельзя есть» (Свидовская А.А., 1937 г.р., с. Гилев-Лог, Романовский р-н, старожилы ). Таким образом, в связи с особенностями периода созревания ягоды вносятся локальные корректировки для периода их сбора в некоторых селах.

На Алтае был распространен обычай «встречать Петров день уже с новым урожаем» [Аксено- ва, 2015, с. 478]. Готовили борщ* «из листочков» созревающих овощей и корнеплодов, подкапывали картошку: «А на Петров день встречают праздник уже с новым урожаем. Уже борщ варят с зелеными листочками, вот свекольный листочек, капустный листочек <.. .> Еще вилков-то нету, а листочки все варили. Это праздник назывался. Обязательно свежие овощи. Картошечку подкапывали. Маленькую, но все равно, чтоб на Петров день был борщ со свежими овощами» (Глущенко А.А., 1925 г.р., с. Гилев-Лог, Романовский р-н, российские переселенцы ). «С Петрова дня начинали подкапывать картошку новую» (Свидовская А.А., 1937 г.р., с. Гилев-Лог, Романовский р-н, старожилы). По мнению местных жителей, к Петрову дню созревали первые огурцы, которые нужно было обязательно сорвать к праздничному столу «На Петров день огурцы всегда рвут, первые огурцы. Говорят: вот, на Петровку!» (Козлова З.Н., 1931 г.р., с. Коробейни-ково, Усть-Пристанский р-н, старожилы). У украинских переселенцев считалось обязательным сварить вареники с ягодой и картофелем: «На Петров день делали вареники с ягодами. Ставили на стол с самогонкой. Огурцы, картошечку чтоб сварили» (Власенко О.Н., 1933 г.р., с. Гилев-Лог, Романовский р-н, украинские переселенцы).

Самым значимым сельскохозяйственным обычаем Петрова дня у жителей Алтайского края являлось начало сенокоса. Сохранилось ценное воспоминание старожила Марии Анофриевны Костиной о делении покосов, т.н. «закашивании» наделов праздничным утром Петрова дня в с. Сентелек, относящееся к 1920-м гг.: «По речке Чесноковке, что в Сентелек впадает, были сельские сенокосы. Когда еще жили единолично, утром, на Петров день, ходили делить на каждого хозяина покосы, наделяли каждого наделом. Собирались у храма после службы, и вместе с батюшкой, с иконами, празднично одетые, шли с литовками «закашивать» каждый свой надел. Работали недолго, по одному покосу, чтобы обозначить свой надел. После окончания, возвращались уже с песнями и балалайкой. Днем не работали -праздник» (Костина М.А., 1917 г.р., с. Сентелек, Ча-рышский р-н, старожилы)**. Считалось необходи- мым закончить сенокос до Ильина дня в связи с тем, чтобы качественно просушить сено, подготовить его к хранению в зимний период: «Раньше до 2 августа нужно было покос закончить, оно сохнет до 2 августа хорошо, сено. А со второго плохо уже сохнуть будет. Сильно земля насакалася - набралась влаги уже» (Подколзин П.Ф., 1928 г.р., с. Масляха, Крути-хинский р-н, орловские переселенцы).

В с. Комариха, где проживают потомки курских переселенцев, утро сенокосного дня начиналось с установления праздничного стола на телегу, исполнением песен, игре на косах* (а также на других предметах быта**). При этом отмечается, что косу, главный инструмент в работе, украшали лентами для «богатого сенокоса»: « Едешь на лошади, на лошади стол стоит! И косу наряжают, что с «Петрова дня» начинается сенокос! Чтоб богатый сенокос был! Вот косить-то траву <.> Ленточку привязывали, наряжали. Идут, она возьмё косу, а она же отдае (бьет по ней - Авт. ), а сами песни поют!» (Ивлева М.С., 1935 г.р., с. Комариха, Шипуновский р-н, курские переселенцы ). Данные воспоминания информанты относили к 1950-м гг., когда некоторые элементы обычаев Петрова дня исполнялись старшим поколением, преимущественно женщинами: «Раньше, теть Даша когда была, они собирались на лошадь, ставили стол <.> и по деревни, Танечка Голова да бабка твоя (указывает на свою собеседницу, М.С. Ивлеву - Авт. )» (Труфанова Л.И., 1947 г.р., с. Комариха, Шипуновский р-н, курские переселенцы ).

*«Косы бяруть, косами бьют, на косах играют, кто на ведре, кто на чем!» (Ивлева М.С., 1935 г.р., с. Комариха, Шипуновский р-н, курские переселенцы ).

**«Ишо пила-то двухрядная, а у нее звук знаете какой! А стол на лошади стоит, на брищке, на телеги! Там кто в ведро бьё!» (Труфанова Л.И., 1947 г.р. с. Комариха, Шипуновский р-н, курские переселенцы )

тывают верующим колхозникам, что покос нужно начинать с Петрова дня, тогда как нередко к этому сроку трава уже перестаивает. «На этот вред в свое время указывал товарищ Киров: «Нужно <...> раз навсегда покончить с дедовскими обычаями прошлого, когда сроки сельскохозяйственных работ приноравливали к небу <.> Если нужно было начать косить, то говорили, что сено косить следует примерно, около Петрова дня, не раньше, не позже <...> если мы будем действовать только от Петра, от Павла, от Ильина дня, то это ни к чему хорошему не поведет» [Искринский, 1939, с. 4].

Нередко информантами разграничивается «та и эта» жизнь, где происходит слом традиционных устоев, устанавливается жесткий график работы: «Запрещалось работать на Петров день? ( Авт. ). -Ну як. Пока одну жизнь жила, не работали. А як уже в колхозах сталы, - работали. - Мама не ругалась, что работали на Петров? ( Авт. ) . - Маму заставляли работать. Она молилась, а все равно работала. Лягала, молилась и вставала, молилась. А в колхозах, несмотря на праздники, все работали (Василенко М.С., 1927 г.р., с. Гилев-Лог, Романовский р-н, украинские переселенцы ).

Вместе с тем, выбор традиционных праздников и обрядов как главного направления работы по преобразованию мировоззрения и бытового уклада крестьян объяснялся прежде всего тем, что они были связаны с православием - главным врагом коммунистической идеологии. <.> Большевики считали их (праздники - Авт. ) ярким выражением бескультурья и невежества крестьян [Шангина, 2016, с. 455]. В результате нарушались запреты, связанные с православным праздником, это нередко порождало межличностные конфликты внутри семьи: «Уперёд-то колхозы, совхозы, - самый покос пошел! Начинали, как сено подойдет. Старики говорили: Вот тебе и Бог наказал, - неправильно делаешь! Вот так всегда говорили. Ты не послушался! Вот тебе Бог наказал. Так от говорили сразу! Ты знаешь вот этот праздник - работать нельзя, ниче. -А молодые не слушались стариков? ( Авт. ). - А кого слушаться, када все общее было! Сказал бригадир выезжать на покос - всё! Все уехали!» (Бочарова Л.С., 1933 г.р., с. Маралиха, Чарышский р-н, воронежские переселенцы ).

Вследствие этого, поколения 1930-х г.р. (и позже) отмечают, что по их воспоминаниям, на Пе-

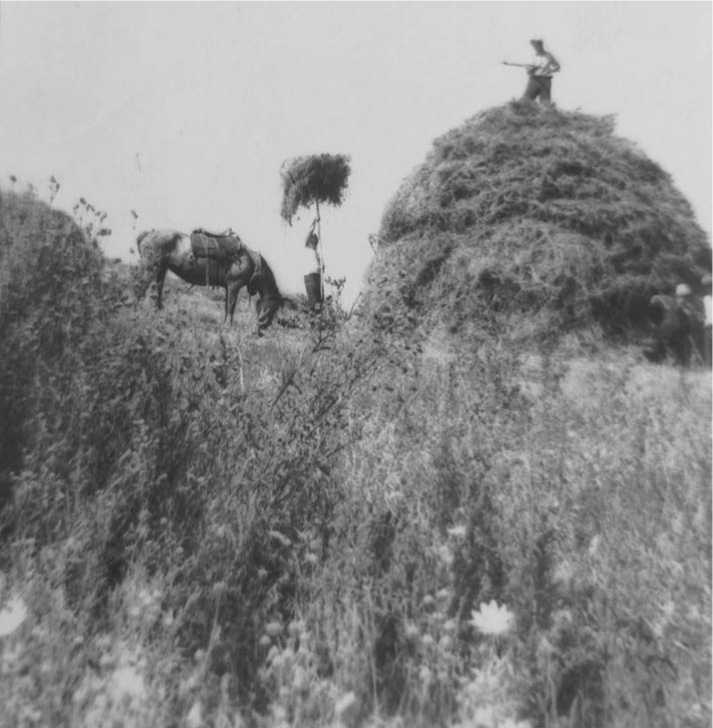

Рис. 1. Ручная метка сена. Фотоархив Чарышского р-на, Алтайского края.

трое день всегда проводились полевые работы, а сам праздник не праздновался: «Я не помню, как праздновали Петров, при мне уже не праздновали. Кто их раньше праздновал? Работа, бригада, душили как... - А праздновали в бригаде? ( Авт. ). - Да никто никого, работа, работа...» (Кузьменко М.Е.,

1929 г.р., с. Усть-Порозиха, Шипуновский р-н, старожилы ). Относительно второй половины 1950-х гг. встречаются высказывания информантов уже о «традиционном» сенокошении до Петрова дня, метки сена вручную в день праздника (рис. 1): «До Петрова дня всегда косили сена <^>

Рис. 2. Лепка вареников с малиной и картофелем нового урожая на Петров день Екатериной Филипповной, Николаем Емельяновичем Седиными. Село Гилев-Лог, Романовский р-н, Алтайский край. Фото автора.

Рис. 3. Порция вареников с малиной (слева), порция вареников с картофелем (справа). Село Гилев-Лог, Романовский р-н, Алтайский край. Фото автора.

не знаю, с какого дня начинали <…> совхозы косили, нам готовы привозили. Фуру сена, фуру соломы <…> Там после Петрова дня дожди пойдут. И надо до Петрова дня убрать сено, чтоб сухое было. Это 1955–1957 гг. Их же сразу метают, там же стога стоят. Работали на большие праздники. Все работали» (Хорошилова М.А., 1938 г.р., с. Боровое, Крутихин-ский р-н, саратовские переселенцы).

Что касается традиций сбора ягоды с Петрова дня, то она продолжалась еще в 1960-х гг.: «Я и маленькая ходила с мамой и замуж вышла, – ходила. Это 1953 год» (Путилина П.Ф., 1932 г.р., с. Гилев-Лог, Романовский р-н, рязанские переселенцы ). Вместе с тем, интервью с представителями поколения 1960-х г.р. показывают, что дети могли самостоятельно ходить за ягодой, когда она поспевала: «В горах некоторые ягоды спели на южных склонах раньше, чем, скажем, на равнине. Помню сам, когда поспевала, тогда начинали собирать. Неважно, когда – до или после Петровок», – вспоминает Александр Валентинович Головин, житель с. Красный Партизан, Чарышского р-на. Традиция же варить борщ со свежей зелени, срывать огурцы, подкапывать молодую картошку, варить вареники с ягодой и картофелем фиксируется и сегодня у потомков украинских и воронежских переселенцев (рис. 2, 3). «Это мама учила так делать на Петров, картошку подкапывать. Его и сейчас празднуют, Петров день» (Свидовская А.А., 1937 г.р., с. Гилев-Лог, Романовский р-н, старожилы ) .

Летние экспедиции автора не раз выпадали на 12 июля, что естественным образом позволяло наблюдать сохранение рассматриваемых традиций Петровок у жителей Алтайского края. «Я и сегодня встала сварила борщ со всего свежего, вон стоит. На Перов, как и раньше», – рассказывала и показывала борщ, приготовленный утром Петрова дня, Раиса Дмитриевна Сычева (Сычева Р.Д., 1927 г.р., с. Гуселетово, Романовский р-н, воронежские переселенцы ).

Поверья, обряды, наблюдения и ограничения Петрова дня дают представление о значимо сти обычаев и традиций Петрова дня для всего сельскохозяйственного года в трудовой жизни старожилов и переселенцев Алтая в первой половине XX в. Установлено, что некоторые обычаи, такие как сбор «первых овощей», приготовление блюд (борщ, вареники с ягодой и картофелем нового урожая) на Петров день, запреты на работу сохранились до настоящего времени среди старожилов села и продолжают бытовать в результате естественной преемственности на лично-семейном уровне. Вместе с тем, произошла значительная трансформация обычаев Петрова дня в XX веке, большинство из опрошенный людей среднего возраста уже не помнят этих традиций.

Работа выполнена при поддержке РНФ, проект № 2228-00865 «Сибиряки в поисках сибирскости: этнокультурный облик и формы идентичности».

Список литературы Обычаи и традиции Петрова дня у потомков старожилов и южнорусских переселенцев Алтайского края в XX-XXI вв. (по материалам этнографических экспедиций 2013-2022 гг.)

- Аксенова И.Ю. Летние праздники у потомков южнорусских переселенцев Алтая в 1950-1970-х годах // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. - Т. 21. - С. 477-479.

- Искринский М. Петров день // Сталинское слово. -1939. - № 33 (324).- С. 4.

- Макаренко А.А. Сибирский народный календарь в этнографическом отношении: Восточная Сибирь. Енисейская губерния. - СПб: Государственная Типография, 1913. - 292 с.

- Шангина И.И. Традиционные и новые праздники и обряды в 1920-е годы // Традиционная культура русского народа в период 1920-х-1930-х годов: трансформация и развитие. - М: Индрик, 2016. - С. 453-482.