Обзор биоморфологических исследований основных лесообразующих видов России

Автор: Стаменов М.Н.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 3 т.19, 2025 года.

Бесплатный доступ

Обобщены публикации отечественных исследователей второй половины ХХ века, посвященные онтогенезу и экологической морфологии древесных растений. Рассмотрены 15 лесообразующих видов деревьев. Установлено, что наиболее слабо изучены пионерные виды деревьев, а наиболее полно – Pinus sibirica и Quercus robur. У всех видов недостаточно описана изменчивость габитуса в пределах экологической амплитуды и в различных частях ареала. Перспективным представляется охват слабоизученных видов и ранее не рассмотренных вариантов экологических условий, проведение комплексных междисциплинарных исследований и разработка математических моделей морфогенеза кроны.

Экологическая морфология, онтогенез, биоморфология, история ботаники

Короткий адрес: https://sciup.org/148331558

IDR: 148331558 | УДК: 58.001; 58.002; 58.007 | DOI: 10.24412/2072-8816-2025-19-3-312-328

Текст научной статьи Обзор биоморфологических исследований основных лесообразующих видов России

Начиная с работ И.Г. Серебрякова (Serebryakov, 1952, 1962), в отечественной науке стали проводиться систематические исследования жизненных форм и в целом макроструктуры растений, выделившиеся в целостное интегральное направление – экологическую морфологию растений, или биоморфологию (Khokhryakov, 1975). Больше чем за полвека развития новой научной дисциплины вышло большое число публикаций, посвященных различным аспектам строения кроны и ее преобразований в ходе индивидуального развития у целого ряда видов деревьев, естественно произрастающих на территории бывшего СССР. Более того, сложилось несколько подходов к анализу количественных и качественных параметров организации габитуса растений. В связи с этим кажется вполне своевременным подвести промежуточные итоги биоморфологических исследований лесообразующих видов деревьев на территории России и оценить перспективы дальнейшего изучения структуры кроны и онтоморфогенеза деревьев.

М АТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В данном обзоре мы решили охватить публикации по лесообразующим видам деревьев России. Их перечень приведен в Национальном Атласе [Natsional’nyi atlas, 2021]. Мы рассматривали только такие виды, для которых площадь образуемых ими древостоев превышает 1 млн га по данным на 2003 г. [Natsional’nyi atlas, 2021]. Для родов Picea , Larix , Betula обзор проведен по видам, населяющим Европейскую и Азиатскую части страны. В родах Fagus и Alnus рассмотрены виды F. sylvatica и A. glutinosa соответственно. Всего рассмотрено 15 видов, приведенных ниже

-

1) Сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris L.);

-

2) Сосна сибирская кедровая ( Pinus sibirica Du Tour);

-

3) Ель обыкновенная ( Picea abies (L.) H. Karst.);

-

4) Ель финская ( Picea ×fennica (Regel) Kom.);

-

5) Ель сибирская ( Picea obovata Ledeb.);

-

6) Лиственница сибирская ( Larix sibirica Ledeb.);

-

7) Лиственница Гмелина ( Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.);

-

8) Пихта сибирская ( Abies sibirica Ledeb.);

-

9) Дуб черешчатый ( Quercus robur L.);

-

10) Бук восточный ( Fagus orientalis Lipsky);

-

11) Липа сердцевидная ( Tilia cordata Mill.);

-

12) Берёза повислая ( Betula pendula Roth);

-

13) Береза Эрмана ( Betula ermanii Cham.);

-

14) Осина ( Populus tremula L.);

-

15) Ольха черная ( Alnus glutinosa (L.) Gaertn.).

При выборе литературы для составления обзора встал вопрос о том, насколько широко нужно трактовать биоморфологические исследования. По таким видам, как, например, P. sylvestris , опубликована обширная литература, которая формально затрагивает вопросы количественных преобразований в кроне, но фактически рассматривает изменение высоты дерева, диаметра ствола и ряда других показателей вне связи со структурой кроны, биологическим возрастом особи и иерархией ее побеговых систем. Такие публикации отражают результаты лесоводственных (Vais, 2011; Tikhonova, 2012; Ivanov et al., 2019) либо эколого-биохимических исследований (Konovalov et al., 2001; Ivanov et al., 2014; Freiberg, Stetsenko, 2017). Поэтому в настоящем обзоре мы рассматриваем работы в пределах двух больших направлений, сложившихся в отечественной науке во второй половине ХХ века:

-

1) Популяционно-онтогенетическое. В соответствии с концепцией дискретного описания онтогенеза, сформулированной в трудах Т.А. Работнова (Rabotnov, 1950) и А.А. Уранова (Uranov, Smirnova, 1969), развитие растения описывается через набор онтогенетических состояний, каждое из которых характеризуется определенным соотношением процессов новообразования и отмирания. Естественно, детализируя протекание онтогенеза, исследователи уделяют внимание и внешнему облику растения в каждом онтогенетическом состоянии. Прежде всего их интересуют морфометрические показатели особи (высота общая и прикрепления кроны, диаметр ствола, радиус кроны). Также учитывается ряд качественных (форма кроны, интенсивность растрескивания коры) и физиологических (интенсивность дыхания и фотосинтеза) параметров. Тем не менее, анализ жизненной формы и побеговых систем особи в рамках описания онтогенеза имеют подчиненное значение.

-

2) собственно биоморфологическое. Основоположником данного направления является И.Г. Серебряков (Serebryakov, 1962). Он проделал огромную работу по систематизации подходов к классификации жизненных форм у различных исследователей и предложил собственную классификацию. Подход И.Г. Серебрякова к упорядочиванию разнообразия жизненных форм заключается в том, что ведущим признаком, определяющим габитус растения, названа продолжительность жизни главной оси растения. Описывая жизненные циклы деревьев и кустарников, автор выделяет четыре-пять периодов онтоморфогенеза, различающихся по степени доминирования главной оси в кроне. Последующие исследования биоморфологии деревьев в той или иной степени опираются на структурно-функциональное разграничение роли осей разных порядков в кроне дерева, впервые отчетливо сформулированное И.Г. Серебряковым (Serebryakov, 1962). В ходе дальнейшего развития в пределах данного направления сформировался ряд подходов:

-

а) выделение жизненных форм по направлению роста главной оси и ряду других признаков (формирование вторичной кроны, образование дополнительных осей). В соответствующих работах, как правило, не рассматриваются структурно-функциональные особенности побеговых систем, составляющих крону дерева.

-

б) выделение структурных единиц кроны разного ранга и анализ их соподчинения. В качестве отдельных системных целостностей рассматриваются оси разного видимого порядка или системы побегов, образованные материнским и боковыми побегами.

-

3) анализ морфогенеза годичного побега, включая строение почек и их дифференциацию вдоль побега, сезонный ритм роста побегов.

Приведенное деление является в некотором роде условным, особенно для собственно биоморфологического направления. Зачастую в рамках одного исследования сочетаются первый и второй, либо второй и третий подходы.

Обзор биоморфологических исследований построен по следующему принципу. Для каждого вида рассмотрена изученность в рамках популяционно-онтогенетического и собственно биоморфологического направлений. Перечисление работ начинается с упоминания вида И.Г. Серебряковым (Serebryakov, 1962). Далее приводятся данные по описанию онтогенеза. Затем последовательно анализируются работы по разнообразию жизненных форм, структурнофункциональной и иерархической организации побеговых систем, различным аспектам морфогенеза побегов. Данные блоки разбиты на отдельные абзацы.

В обсуждении сопоставлена изученность рассматриваемых видов деревьев по различным направлениям биоморфологических исследований и предложено авторское видение перспектив дальнейшего изучения габитуса деревьев.

В обзоре рассмотрены только русскоязычные публикации, вышедшие в печать в основном после публикации программных монографий И.Г. Серебрякова (Serebryakov, 1952, 1962). Исключения сделаны для тех более ранних работ, в которых рассмотрены принципиальные вопросы, касающиеся морфогенеза побегов.

Р ЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Pinus sylvestris . И.Г. Серебряков (Serebryakov, 1962) выделяет в жизненном цикле P. sylvestris четыре возрастных периода, различающихся по степени выраженности, а затем и доминирования в кроне главной оси (ствола) и интенсивности роста ветвей. В общих чертах охарактеризовано нарастание ствола и ветвей в каждом возрастном периоде. Особое внимание автор уделяет коррелятивным отношениям между осями разных порядков, относя их к важнейшим факторам формирования кроны P. sylvestris в онтогенезе.

Последующие описания возрастных преобразований у данного вида выполнены уже с точки зрения дискретного подхода к описанию онтогенеза (Ontogeneticheskiy atlas, 2013; Evstigneev, 2014). В указанных работах для Московской, Тверской, Брянской областей и республики Марий Эл уточнены значения параметров и качественные признаки, характеризующих онтогенетические состояния в каждой категории жизненности. В «Онтогенетическом атласе» (Ontogeneticheskii atlas, 2013), кроме того, перечислены проявления морфологической (на примере строения корневой системы и шишек), анатомической (по структуре древесины), размерной и временной поливариантности P. sylvestris .

В работе по бассейну Северной Двины (Tarkhanov, Biryukov, 2013) авторы выделяют у P.sylvestris узко- и ширококронную формы. У них различаются геометрическая форма контура кроны и направление роста ветвей. При этом у узкокронной формы отмечены различные варианты контура кроны в зависимости от района произрастания. Классификацию жизненных форм у P. sylvestris можно найти в работе по морфоструктуре деревьев, произрастающих на песках о. Ольхон (Kasyanova, 2016). Автор отделяет «типичную» жизненную форму от т.н. «модификантов». Жизненные формы выделены по вегетативной подвижности растения, направлению роста главной оси и крупных ветвей, соотношениям между стволом и ветвями, числу главных осей, степени их погруженности в субстрат, выраженности асимметрии кроны. Установлена связь между экологическими условиями местообитания и вероятностью формирования в них соответствующих жизненных форм.

Конструкцию побегового тела P. sylvestris на примере произрастающих в Подмосковье и в заповеднике «Брянский лес» деревьев анализируют М.В. Костина и Н.С. Барабанщикова (Kostina, Barabanshchikova, 2017). Авторы отмечают наличие у P. sylvestris двух вариантов резервного побегообразования: из верхушечных почек брахибластов и боковых почек, расположенных на материнском побеге ниже мутовки боковых побегов (Kostina et al., 2020). Подчеркивается, что эти спящие почки сохраняют жизнеспособность непродолжительное время и играют незначительную роль в построении кроны. Была выявлена роль верхушечных почек брахибластов в восстановлении ветвей и ствола в случае различного рода повреждений ауксибластов: из-за снегопада, млекопитающими и фитофагами, при обрезке кроны. Разнообразие систем побегов у рода Pinus, включая P. sylvestris, за один цикл видимого роста, или, по терминологии автора, моноритмических систем побегов (МСП), описывают Д.Л. Матюхин и М.В. Симахин (Matyukhin, Simakhin, 2020). Наконец, динамический и структурный подход к анализу развития побеговых систем вида совмещают И.С. Антонова и Р.А. Тертерян (Antonova, Terteryan, 1997; Antonova, Terterjan, 2000). На примере растущих на побережье Финского залива отдельно стоящих деревьев и особей в насаждениях разной степени

Фиторазнообразие Восточной Европы / Phytodiversity of Eastern Europe. 2025. 19(3) : 312–328 сомкнутости исследователи доказывают, что скорость роста оси зависит от ее порядка, времени образования, жизненности особи и уровня освещенности. Характер развития оси подчиняется следующим пяти фазам роста: малых приростов, увеличивающихся с возрастом приростов, стабильно максимальных приростов, быстро уменьшающихся приростов и стабильно малых приростов. М.В. Костина с соавторами показывает, что появление в составе скелетных осей генеративных побегов с мужскими стробилами и женскими шишками не приводит к смене способа нарастания осей (Kostina et al., 2022b).

Pinus sibirica . Периодизация онтогенеза вида приведена для особей в сообществах юго-востока Западной Сибири (Nikolaeva et al., 2011). Выделено 11 возрастных состояний.

Разнообразие жизненных форм P . sibirica проанализировано в ряде крупных работ (Velisevich et al. 2013; Nikolaeva, Savchuk, 2014; Velisevich, Chernova, 2014; Nikolaeva, Philimonova, 2016). Важно отметить, что формирование габитуса изучено в различных физикогеографических регионах Сибири, зачастую с контрастными экологическими условиями (верховые болота и высокогорья). Показаны направления морфогенеза у прямостоячих и стелющихся форм, а также сочетания элементов стланца, дерева и куста в кроне особи в зависимости от толщины снежного покрова или плотности сфагновых мхов (Velisevich et al. 2013, Velisevich, Chernova, 2014). Формирование спектра переходов от одноствольного дерева к стланику в лесотундровом поясе гор Центрального Алтая исследователи в значительной степени объясняют отмиранием фрагментов ствола и крупных скелетных осей (Nikolaeva, Savchuk, 2014; Nikolaeva, Philimonova, 2016).

Анализом строения кроны P. sibirica на различных иерархических уровнях ее организации много лет плодотворно занимается коллектив ученых под руководством С.Н. Горошкевича (Goroshkevich, Velisevich, 2000; Goroshkevich, 2004, 2018; Velisevich et al., 2018). В их работах детально описана динамика роста побегов и осей в зависимости от их положения в кроне и биологического возраста дерева, рассмотрена роль спящих почек в образовании вторичной кроны. Весьма ценно, что авторы зонируют сектора кроны и части отдельных ветвей по расположению и типу генеративных побегов. Также следует отметить публикацию, в которой рассматривается формирование кроны после двух приёмов декапитации (Matveeva et al., 2020). Исследователи приводят данные по морфометрическим параметрам кроны (включая такие архитектурные характеристики, как угол прикрепления верхних боковых ветвей) после обрезки ствола (первая декапитация) и верхушек лидирующих осей (вторая декапитация).

Помимо работ С.Н. Горошкевича с соавторами, вопросу роли спящих почек в побегообразовании у P. sibirica также уделяет внимание М.В. Костина (Kostina et al., 2020). Показано, что у данного вида спящие почки, расположенные в верхней части побега, под мутовкой, дольше, чем у P. sylvestris , сохраняют жизнеспособность.

Picea abies . Как и у P. sylvestris , И.Г. Серебряков также выделяет у P . abies четыре возрастных периода в развитии дерева (Serebryakov, 1962).

В рамках концепции дискретного описания онтогенеза возрастные преобразования кроны P . abies в Брянском Полесье анализирует А.М. Романовский (Romanovsky, 2001). Он отмечает, что в районе исследований P . abies не достигает постгенеративного периода. Также автор выделяет уровень повышенной жизненности.

Ю.Л. Цельникер анализирует значения морфометрических параметров, а также массы побегов и хвои в составе ветвей различных порядков с учетом их возраста (Tsel’niker, 1994). На основе проведенных измерений автор составляет эмпирическую модель структуры кроны, которая позволяет прогнозировать рост ветвей в зависимости от величины прироста главной оси.

Роль вторичного побегообразования в построении кроны у P. abies изучена М.В. Костиной и Н.С. Барабанщиковой (Kostina, Barabanshchikova, 2018). Установлено, что вторичная крона у этого вида не формируется, поскольку спящие почки не инициируются в основании ветвей I порядка. Появление побегов из спящих почек у P. abies происходит во время продолжающегося нарастания ветвей и обусловлено старением хвои и небольших ветвей II–V порядка. Поскольку в основании этих побегов также могут пробуждаться спящие почки, то со временем образуются разновозрастные структуры длиной до 0.8 м, которую авторы сравнивают с пучком. Помимо этого, М.В. Костина с соавторами анализируют роль генеративных побегов в конструктивной организации особей (Kostina et al., 2022b). Авторы показывают, что появление пазушных побегов с мужскими стробилами не влияет на характер нарастания скелетных осей. Образование на заключительных этапах формирования скелетных осей генеративных побегов с

Фиторазнообразие Восточной Европы / Phytodiversity of Eastern Europe. 2025. 19(3) : 312–328 женской шишкой приводит к смене способа нарастания оси с моноподиального на симподиальное.

Picea ×fennica . И.Г. Серебряков отмечает у данного вида образование узкой, вытянутой кроны в предгорьях и нижнем поясе Хибинских гор (Serebryakov, 1962). Формирование узкокронной формы вида он связывает с увеличением продолжительности жизни хвои в 2–3 раза по сравнению с равнинными местообитаниями.

Picea obovata . Онтогенез вида описан в условиях севера и северо-востока Европейской части России (Stavrova et al., 2017; Braslavskaya, Yefimenko, 2021). На Кольском полуострове исследователи выделяют в жизненном цикле P. obovata три стадии виргинильного состояния и описывают характеристики особи, перешедшей в постгенеративный период (Stavrova et al., 2017). Для темнохвойных лесов Печоро-Илычского заповедника установлены соотношения между онтогенетическими состояниями и перспективами достижения особями подроста высоты генеративных деревьев (Braslavskaya, Yefimenko, 2021).

Larix sibirica . В работе по жизненным формам деревьев на песках о. Ольхон (Kasyanova, 2016) для P. sylvestris и L. sibirica описан общий набор габитусов. Деревья растут прямо вверх и под углом к поверхности почвы, крона имеет различную конфигурацию, симметрию относительно ствола и положение над субстратом, ствол в той или иной степени погребен под толщей песчаных наносов, наконец, дополнительные стволы различаются по силе развития.

Дифференциация побегов на брахи- и ауксибласты у L. sibirica рассмотрена в работах Ю.Л. Цельникер (Tsel’niker, 1997; Pautova, 2002; Kostina et al., 2020). Исследование М.В. Костиной с соавторами показало, что брахибласты у данного вида функционально замещают спящие почки (Kostina et al., 2020).

Abies sibirica . Прохождение фаз онтогенеза с детальным и подробным описанием онтогенетических состояний в условиях Подмосковья дает Ю.Д. Нухимовская [Nukhimovskaya, 1971]. Как и у многих других видов деревьев, автор не обнаружила особи постгенеративного периода. Примечательно, что Ю.Д. Нухимовская зонирует крону по расположению женских шишек и мужских стробилов, описывает механизм полегания нижних ветвей и выделяет варианты формы кроны в зависимости от уровня освещения.

В работе М.В. Костиной с соавторами для деревьев A. sibirica , произрастающих в Главном ботаническом саду РАН (г. Москва), указывается, что спящие почки закладываются не в области почечного кольца, а в пазухах хвоинок Авторы показывают, что реитерационные комплексы, образующиеся из спящих почек, могут замещать скелетные оси, отходящие от ствола (Kostina et al., 2020).

Quercus robur . В своем классическом обзоре И.Г. Серебряков выделяет пять возрастных периодов в онтоморфогенезе Q. robur (Serebryakov, 1962). Прослежено развитие особи от сеянца через формирование кустовидной формы, затем формы дерева до ослабления роста главной оси и массового пробуждения спящих почек. Автор показывает различия в формировании кроны и роста осей разных порядков для контрастных условий освещения.

Дискретное описание онтогенеза Q. robur приводится для пойменных сообществ и сосновых лесов Брянского Полесья (Evstigneev, Korotkova, 2023, 2024). Авторам удалось обнаружить особи сенильного онтогенетического состояния. Рассмотрена интенсивность плодоношения у свободнорастущих деревьев. Возрастные перестройки кроны проанализированы в контексте ценотической роли особей каждого онтогенетического состояния.

Организацию весьма характерной для Q. robur жизненной формы «торчка», или, с точки зрения популяционной биологии растений, особи в квазисенильном онтогенетическом состоянии, подробно рассматривает О.В. Смирнова с соавторами (Smirnova et al., 1984). Очень детальную классификацию как габитуса, так и побеговых систем различного иерархического уровня у «торчков» и близких к ним форм, включая относительно редко изучаемые ветви от ствола, приводит в серии работ, выполненных в Жигулевских горах, Г.П. Белостоков (Belostokov, 1974, 1980, 1981, 1983). Особенно важно, что автор систематизирует разнообразие вариантов многолетнего основания (ксилоподия) у кустовидного подроста, выделяет возрастные фазы в морфогенезе подроста и оценивает возможности переходов между кустовидными и собственно «древесными» формами подроста. Кроме того, Г.П. Белостоков классифицирует побеговые системы низшего иерархического уровня с учетом их строения и функциональной роли в кроне, что фактически соответствует современному модульноиерархическому подходу к описанию побегового тела растения. Результаты еще одного исследования по девиациям основной жизненной формы Q. robur , выполненного также в

Среднем Поволжье, вблизи восточной границы ареала вида, опубликованы в статье А.В. Ивановой и М.Т. Мазуренко (Ivanova, Mazurenko, 2013). Авторы описывают особенности строения и морфометрические признаки полустланцевых и стланцевых форм. Подчеркивается, что наблюдаемые отклонения факультативны, поскольку после снятия факторов стресса особи способны вернуться к основной форме роста.

Внутрикроновые соотношения между стволом и ветвями, вертикальное и горизонтальное зонирование кроны в различных типах пойменных древостоев Костромской области исследованы В.В. Дятловым (Dyatlov, 2006). Классификация типов кроны в зависимости от степени сохранности крупных скелетных ветвей и замещения их вторичной кроной предложена Н.Ф. Каплиной и Н.Н. Селочником для дубрав лесостепи Воронежской области (Kaplina, Selochnik, 2009). Авторы выделяют три типа кроны: раскидистая, зонтиковидная, узкокронная. Анализ строения двулетних и многолетних побеговых систем, ветвей разных порядков, а также классификация габитусов по направлению роста ветвей, наличию ложнодихотомических структур в кроне и пространственным отношениям между скелетными осями проводится М.Н. Стаменовым (Stamenov, 2016, 2020, 2021, 2023, 2024ab). Автор выделяет 3–4 типа организации кроны у виргинильных и молодых генеративных особей и до десяти путей их преобразования по мере достижения особями старого генеративного состояния. М.Н. Стаменов изучает организацию кроны в различных лесорастительных условиях в пределах всего ареала Q. robur .

Зонирование годичного побега и строение почек в различных его зонах описала Т.Н. Астапова (Astapova, 1954). Она выделяет т.н. венечные почки, составляющие вместе с апикальной почкой комплекс верхушки побега. Их наличие во многом определяет конструкцию кроны вида. Еще одно характерное свойство Q. robur – способность к полициклическому росту годичных побегов – рассматривает И.А. Грудзинская (Grudzinskaya, 1960, 1964). Она анализирует особенности регулярного побегообразования, к которому относит Ивановы и «скрытые» Ивановы побеги. В работе (Grudzinskaya, 1964) И.А. Грудзинской подведены определенные итоги изучения морфогенеза побегов Q. robur . В дальнейшем к вопросу разнообразия вариантов летнего побегообразования у данного вида возвращаются М.Н. Стаменов (2018) и М.В. Костина с соавторами (Kuznetsova et al., 2024). Вклад генеративных побегов в построение кроны Q. robur оценивают М.В. Костина с соавторами (2022b). Авторами было описано четыре варианта генеративных побегов. Генеративные побеги с женскими соцветиями могут входить в состав крупных скелетных осей, не меняя характер их нарастания.

Tilia cordata . А.А. Чистякова описывает несколько путей онтогенеза у T. cordata : для особей семенного происхождения и для парциальных образований в составе сложных ксилоризомных индивидов (Chistyakova, 1979). Также она раскрывает механизм дезинтеграции сложных клоноподобных образований. Позднее Ю.В. Разумовский на примере зеленых зон г. Москва прослеживает трансформацию кроны T. cordata (Razumovsky, 1991). Автор выделяет в кроне несколько структурно-функциональных зон и детально описывает процессы развития составляющих их ветвей. Ю.В. Разумовским описано несколько путей онтоморфогенеза вида в городских условиях в зависимости от степени антропогенного стресса и сомкнутости насаждения. Трансформацию ксилоризомных образований в деревья разного уровня развития рассматривают Ю.В. Зайцева и И.С. Антонова (Zaitseva, Antonova, 2009).

Рассматривая конструктивную организацию кроны с позиций концепции архитектурных моделей, М.В. Костина с соавторами (Kostina et al., 2024a) выявили особенности формирования вторично выпрямляющихся скелетных осей. Было также установлено, что чередование в развитии ствола иерархической и полиархической фазы, так же, как и у Q. robur , приводит к формированию самых крупных и долговечных ветвей, реже к раздвоению ствола.

Разнообразие структурно-функциональных типов двулетних побеговых систем (ДПС) и их модификации в онтогенезе T. cordata описаны Ю.В. Зайцевой и И.С. Антоновой (Zaitseva, Antonova, 2019). Авторы отмечают, что в ходе индивидуального развития в кроне особи меняется соотношение между заполняющими, основными и ростовыми ДПС, а по мере старения усиливаются процессы дезинтеграции. Выявлены два пути развития тонкоствольного дерева с зонтиковидной кроной на ксилоризоме.

Betula pendula . И.Г. Серебряков, описывая онтоморфогенез B. pendula , выделяет у нее те же возрастные периоды, что и у Q. robur : от появления одностебельного сеянца до формирования вторичной кроны (Serebryakov, 1962). При этом он отмечает значительно более раннюю кульминацию ростовых процессов у B. pendula по сравнению с P. sylvestris , P. abies и Q. robur .

Также автор анализирует причины плакучести ветвей B. pendula , связывая их поникание с недоразвитием вторичной ксилемы.

Соотношение и сезонный ход роста побегов разных типов в составе осей последовательных порядков у произрастающих на залежах молодых особей B. pendula изучены Л.С. Ермоловой с соавторами (Ermolova et al., 2012). Авторы разделяют побеги на главный (в составе ствола), ростовые (ауксибласты), латеральные. Отдельно рассмотрены силлептические побеги и брахибласты. Авторы также отмечают быстрое формирование жизненной формы дерева и подчеркивают большую роль силлептических побегов в формировании фитомассы особи (Михалевская, Костина, 1997). В статьях М.В. Костиной с соавторами (Kostina et al., 2015, 2022a) крона деревьев изучена с точки зрения трех концепций: архитектурных моделей, реитерации и плана организации. Показано, что морфологическая пластичность вида обусловлена в основном формированием реитерационных комплексов и силлептическим побегообразованием. В дальнейшем авторы выявляют в кроне B. pendula проявления полиархического плана организации, которые обуславливают реализацию сложной архитектурной модели вида, основанной на модели Rauh и включающей элементы моделей Leeuwenberg и Koriba (Kostina et al., 2022a).

Структура и морфогенез удлиненных и укороченных вегетативных и генеративных побегов у B. pendula подробно описаны О.Б. Михалевской и М.В. Костиной (Mikhalevskaya, Kostina, 1997). В работе (Kostina et al., 2022b) показано различие между вкладом женских и мужских генеративных побегов в структуру кроны. Так, на основе генеративных побегов с женскими соцветиями развиваются короткоживущие симподиально нарастающие оси. В то же время генеративные побеги с мужскими соцветиями участвуют в построении крупных скелетных осей. Их появление отражается на изменении габитуса дерева.

Populus tremula . Количественные признаки годичных побегов у молодых деревьев подробно проанализированы в статье М.В. Бобровского и Н.В. Бобровской (Bobrovsky, Bobrovskaya, 1998). Способность P. tremula к образованию Ивановых побегов отмечена М.Д. Даниловым (Danilov, 1948).

Alnus glutinosa . Из работы М.В. Костиной с соавторами можно узнать, что для этого вида характерно силлептическое ветвление и формирование генеративных побегов может вызвать смену нарастания оси в том случае, если они развиваются из апикальной почки (Kostina et al., 2022b).

Larix gmelinii , Fagus orientalis , Betula ermanii . Русскоязычные работы по онтогенезу и биоморфологии видов отсутствуют.

Отдельно следует отметить последнюю обзорную работу по применимости концепции архитектурных моделей к анализу конструктивной организации крон деревьев, произрастающих в умеренном поясе России (Kostina et al., 2024b). Сопоставление структуры побеговых систем изученных видов с архитектурными моделями, введенные французскими исследователями (Halle et al., 1978) для описания структуры крон у деревьев влажного экваториального климата показало, что ни по одной из этих моделей полного соответствия не наблюдается. В качестве альтернативы данным моделям М.В. Костина с соавторами предлагают шесть конструктивных комбинаций, учитывающих план организации, нарастание и направление роста главных осей, тип продольной симметрии годичного побега, периодичность плодоношения, роль генеративных побегов в построении кроны.

О БСУЖДЕНИЕ

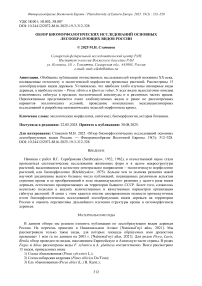

Прежде всего следует обратить внимание на пробелы в сведениях по онтогенезу и биоморфологии по двум важнейшим лесообразующим видам Азиатской части России – Larix gmelinii и Betula ermanii , а также по лесообразователю предгорных и горных лесов юга умеренного пояса (Предкавказье и горы Большого Кавказа) – Fagus orientalis. Остальные виды в тематическом отношении освещены достаточно неравномерно (табл.):

Таблица. Изученность онтогенеза и экологической морфологии основных лесообразующих видов России

Table . Study of ontogenesis and ecological morphology of the main forest-forming species of Russia

|

Онтогенез Ontogenesis |

Жизненные формы Life forms |

Иерархия побеговых систем, конструктивная организация Hierarchy of the shoot systems, constructive organization |

Строение, морфогенез и ритм развития побегов Structure, morphogenesis and rhythm of shoot development |

Изменчивость в пределах ареала Variability within the area |

|

|

P. sylv. |

++ |

+ |

+ |

+ |

- |

|

P. sib. |

+ |

++ |

++ |

++ |

+ |

|

P. ab. |

+ |

- |

+ |

+ |

- |

|

P. f. |

- |

+ |

- |

- |

- |

|

P. ob. |

++ |

- |

- |

- |

+ |

|

L. sib. |

- |

+ |

++ |

- |

|

|

A. sib. |

+ |

+ |

- |

+ |

- |

|

Q. r. |

+ |

++ |

++ |

++ |

+ |

|

T. c. |

+ |

++ |

+ |

+ |

- |

|

B. p. |

+ |

- |

+ |

+ |

- |

|

P. t. |

- |

- |

- |

+ |

- |

|

A. g. |

- |

- |

- |

+ |

- |

Примечание: P. sylv. – Pinus sylvestris , P. sib. – Pinus sibirica , P. ab. – Picea abies , P. f. – Picea ×fennica , P. ob. – Picea obovata , L. sib. – Larix sibirica , A. sib. – Abies sibirica , Q. r. – Quercus robur , T. c. – Tilia cordata , B. p. – Betula pendula , P. t. – Populus tremula , A. g. – Alnus glutinosa. Note: P. sylv. – Pinus sylvestris , P. sib. – Pinus sibirica , P. ab. – Picea abies , P. f. – Picea ×fennica , P. ob. – Picea obovata , L. sib. – Larix sibirica , A. sib. – Abies sibirica , Q. r. – Quercus robur , T. c. – Tilia cordata , B. p. – Betula pendula , P. t. – Populus tremula , A. g. – Alnus glutinosa.

Сразу остановимся на слабой изученности пионерных видов деревьев - Betula pendula и особенно Populus tremula и Alnus glutinosa. При этом разнообразие жизненных форм полноценно не описано ни у одного из данных видов. Единственное упоминание Picea ×fennica в контексте биоморфологической литературы мы находим у И.Г. Серебрякова (Serebryakov, 1962), и то, скорее в сравнительном аспекте. На противоположном «полюсе» по охвату исследованиями находятся Pinus sibirica и Quercus robur . Важно отметить, что у данных видов не просто выявлены определенные наборы жизненных форм, но еще и проанализирована иерархическая организация побеговых систем кроны и ее динамика в ходе развития особи. Охват ареала и спектра экологических условий в целом недостаточный даже у Pinus sibirica, Picea obovata и Quercus robur . У остальных видов онтогенетические и биоморфологические исследования проводили без выраженной привязки к определенным почвенно-климатическим условиям либо без учета потенциальной географической изменчивости побеговых систем. Кроме того, даже если вид исследован в нескольких частях ареала, работы, в которых бы сравнивались качественные и количественные показатели строения кроны в разных экологических условиях отстоящих друг от друга географических локаций, либо отсутствуют, либо не ставят своей целью провести сравнение показателей в пределах ареала вида.

На основе краткого обзора отечественных исследований кроны дерева можно наметить следующие направления, или «точки роста» биоморфологии деревьев в России:

-

1 . Расширение географии исследований с охватом всех основных вариантов местообитаний видов в пределах их ареалов. В этом направлении необходимо придерживаться нескольких принципов. Во-первых, выявлять тот вариант организации кроны, который преобладает в условиях биоэкологического оптимума вида. Во-вторых, определять экологический и географический диапазон, в пределах которого «оптимальная» конструкция особей не

-

2. Сопряжение собственно сравнительно-морфологических исследований с популяционногенетическими и экофизиологическими исследованиями. Сравнивая габитус деревьев из пространственно разделенных (тем более большими расстояниями) популяций, важно «отделять» влияние экологических факторов от различий в реализации генотипов. Кроме того, внешнее выражение морфогенеза дерева неизбежно коррелирует с осуществлением его физиологических функций.

-

3. Разработка математических моделей онтоморфогенеза кроны. Первые шаги в этом направлении сделаны И.С. Антоновой с соавторами (Seits, Antonova, 2012; Antonova, Bart, 2019). Данные исследователи работают преимущественно на уровне низших иерархических уровней кроны – двулетних побеговых систем (ДПС). Перспективным представляется моделирование и прогнозирование развития крупных единиц, таких как ствол и ветви от ствола.

претерпевает существенных изменений. В-третьих, устанавливать пределы отклонений от «нормы» архитектуры вида. Вот почему важно уделять внимание не только центральным и краевым, но и промежуточным зонам ареалов. В частности, исследуя вариабельность побеговых систем кроны у Q. robur , интересно установить, как соотносятся изменения в конструкции осей с уменьшением гидротермического коэффициента и усилением континентальности климата.

Автор отдает себе отчет в том, что работа по первому и особенно по второму направлениям связана с большими финансовыми затратами и необходимостью планировать и координировать сложные междисциплинарные исследования. Поэтому отчасти их можно рассматривать в качестве средне-, а то и долгосрочной перспективы. Задачами ближайшего времени правильно было бы обозначить всестороннее изучение побеговых систем разного иерархического ранга (особенно ветвей от ствола) и охват тех видов деревьев, архитектура которых до сих пор слабо изучена.

Автор признателен рецензенту за ценные советы и замечания по тексту рукописи. Работа выполнена в рамках в рамках государственного задания Института экологии Волжского бассейна РАН «Комплексная оценка состояния биологических ресурсов и мониторинг природных экосистем Волжского бассейна (FMRW-2025-0047)», № 1024032600230-5-1.6.19.