Обзор и перспективы развития программного электроразведочного комплекса в плагинной архитектуре ГИС Integro в контексте текущего состояния развития геоинформационных систем и исторического опыта

Автор: Куприянов И.С.

Журнал: Сетевое научное издание «Системный анализ в науке и образовании» @journal-sanse

Рубрика: Системный анализ в прикладных задачах

Статья в выпуске: 1, 2024 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена разработке программного электроразведочного (МТЗ, ЗСБ) комплекса в инструментарии плагинной архитектуры ГИС Integro. Базовым и философским проблемам разработки подобного комплекса, обзору текущих возможностей с оценкой перспектив дальнейшего развития на основе анализа исторического опыта информационного обеспечения данных МОГТ-2D и данных электроразведки методом МТЗ.

Гис, форматы данных, электроразведка, мтз, зсб

Короткий адрес: https://sciup.org/14129824

IDR: 14129824 | УДК: 550.3,

Текст научной статьи Обзор и перспективы развития программного электроразведочного комплекса в плагинной архитектуре ГИС Integro в контексте текущего состояния развития геоинформационных систем и исторического опыта

Куприянов И. С. Обзор и перспективы развития программного электроразведочного комплекса в плагинной архитектуре ГИС INTEGRO // Системный анализ в науке и образовании: сетевое научное издание. 2024. № 1. С. 30-38. EDN : VSRBWS. URL :

Kupriyanov I. S. Review and prospects for development of software geoelectrical complex in the plug-in architecture of GIS INTEGRO in the contex of the current state of development of geoinformation systems and historical expeience. System analysis in science and education, 2024;(1):30-38 (in Russ). EDN: VSRBWS. Available from:

Статья находится в открытом доступе и распространяется в соответствии с лицензией Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная (CC BY 4.0)

Разрабатываемый комплекс изначально был поставлен в жёсткие рамки уже имеющегося инструментария разработки, используемых форматов хранения, плагинной архитектуры ГИС INTEGRO [6] и специфической системы сборки проекта. Потребовалось гармонично вписать обрабатывающий комплекс в уже имеющуюся ГИС, заточенную под решение геологических задач. Традиционно эта задача решается наоборот – отдельно разработанный обрабатывающий комплекс экспортирует результаты работы, в форматы, поддерживаемые ГИС.

В процессе разработки потребовалось как осмысление минимально необходимого функционала комплекса на пути от исходных форматов к форматам ГИС INTEGRO , так и перспектив его развития с возможностью наследовать предыдущие этапы работы. Для этого был необходим выбор уже имеющегося формата данных, либо создание унифицированного фундаментального формата данных по аналогии с сейсморазведочным форматом SGY .

Долгое время под термином ГИС подразумевался исключительно картографический продукт. В это же время отраслевые обрабатывающие комплексы начинали обрастать встроенными картографическими возможностями и экспортом данных в ГИС, а в ГИС увеличивались функциональные возможности: импортирование различных форматов данных, создание собственных плагинов. В этом движении навстречу друг другу появились узкоспециализированные ГИС. Любой сейсморазведочный интерпретационный пакет – это ГИС.

[»51ОТ /- ^езгггх, Q.

Что такое ГИС?

Что такое ГИС

Фундаментальная инфраструктура для организации данных, взаимодействия, изучения и понимания нашего мира.

Рис. 1. Определение ГИС с сайта многим известного производителя геоинформационных систем

1. Основные этапы движения геофизических данных

Согласно ГОСТ Р 52438-2005 геоинформационная система (ГИС) – это информационная система, оперирующая пространственными данными [1]. Информационная система- система, предназначенная для хранения, обработки, поиска, распространения, передачи и представления информации. Данные – информация, представленная в виде, пригодном для обработки автоматическими средствами при возможном участии человека. За последние пять десятилетий ГИС превратилась из концепции в науку. Феноменальная эволюция ГИС от элементарного инструмента до современной, мощной ИТ-платформы для понимания и планирования нашего мира отмечена несколькими ключевыми вехами [8].

От полевых измерений до «конечной» или итоговой интерпретации можно выделить основные базовые этапы работы с геофизическими данными:

1. Регистрация, систематизация, организация хранения.

2. Анализ зарегистрированных данных.

3. Обработка зарегистрированных данных.

4. Геологическая интерпретация.

5. Анализ результатов, по результатам которого пункты 2-4 могут повториться.

2. Исторические предпосылки

Все вышеперечисленные этапы движения геофизических данных являются шаблоном движения практически для любого метода геофизики. Цель любого геофизического измерения - из измерителя попасть в интерпретационный пакет ГИС. Развитие ГИС, в свою очередь вывело комплексирование геофизических методов на новый уровень. Локомотивом этого движения является производственная нефтегазовая сейсморазведка.

В сейсморазведке два основных формата SEG-Y ( SGY) и SEG-D . В 1930 году, 11 марта, 29 мужчин и 1 женщина встретились в Хьюстоне в университетском клубе, чтобы основать SEG ( Society of Economic Geophysicists ), сообщество, которое в 1937 году было переименовано в Society of Exploration Geophysicists . Миссия организации - объединять вдохновлять и стимулировать учёных геофизиков [3]. В дальнейшем организация росла, развивалась и на сегодня является одним из крупнейших сообществ геофизиков. В 1975 году SEG Technical Standarts Committee выпустил спецификацию форматов SEG-Y и SEG-D, которые и определили единые стандарты сейсморазведочных данных на многие годы вперёд. По мере развития технологий и роста потребностей форматы пересматривались несколько раз и формат SEG-Y стал использоваться при обработке и интерпретации данных, а формат SEG-D для регистрации и хранения. Вовремя собранная конференция, в контексте единообразия геофизических (сейсморазведочных) данных, стала фундаментом успешного структурирования и накопления геофизических данных в будущем, задолго до физического появления крупных и серьёзных цифровых банков данных. Развитие технологий подтолкнуло к модернизации форматов, но производители оборудования и программных комплексов по всему Миру получили шаблон, с которым и вокруг которого пришлось напряжённо работать:

«Ученый-геофизик, который, наконец, присел, чтобы отдохнуть от беготни взад-вперед между десятком разных технических семинаров, проходящих одновременно на расстоянии километра друг от друга, вынул трубку, снова ее спрятал, увидев знак, запрещающий курение, и вздохнул. «Знаете, к тому времени, когда стандарт SEG публикуется, он уже практически устаревает. Наша компания осуществляла мониторинг действующих месторождений при помощи сейсмической съемки 9 C , 4 D , активной и пассивной, в течение нескольких лет. Но из-за отсутствия стандарта для форматирования и передачи данных подрядчикам мы тратим непомерно много времени и денег на их соответствующую обработку, чтобы я мог заняться своей исследовательской программой совместного анализа этих данных и данных CSEM , полученных в то же время». Разработчик программного обеспечения хмыкнул, сделал еще глоток крепкого кофе латте и вмешался: «Погодите-ка минутку. Нам и в самом деле нужна новая версия стандарта SEG-D , модернизированная до того, чтобы в ней была даже кухонная раковина? В нынешнем стандарте уже есть масса проблем, связанных с разночтением, ошибками и противоречивостью данных, а вы хотите еще более усложнить его? Предположим, что каким-то чудом такой «накачанный» SEG-D и в самом деле появится до того, как я выйду на пенсию. Тогда весь следующий год мне придется заниматься переписыванием десятков тысяч строк кода на устаревшем Фортране, который создан еще в 70-х для считывания SEG-D . И только потому, что теперь появилось больше информации, это не означает, что имеется достаточно места для его переноса в существующие системы обработки и расшифровки сейсмических данных. Добавьте еще два человеко-года на доработку. И еще не менее половины моего времени после этого уходит на обслуживание и обновление, чтобы убирать один за другим производственные глюки. После этого я буду рад досрочно уйти на пенсию!» [2].

Несмотря на напряжённость в потребностях на модернизацию формата SEG-D из предыдущего абзаца, формат SGY до сих пор используется как для регистрации, так и для хранения исходной полевой информации. Все современные сейсморазведочные станции поддерживают регистрацию в оба формата. По состоянию на ноябрь 2023 года SEG-Y был серьёзно пересмотрен 2 раза (SEG-Y Revision 2.1), SEG-D - 3 раза (SEG-D Revision 3.1). Обусловлено это тем, что развитие SEG-D диктовалось бурным развитием сейсморазведочной аппаратуры и компьютерных технологий, в то время как основные принципы обработки и потребности обработчиков в новых форматах не претерпели больших изменений. Современная структура организации производства, с узкой специализацией, не создали запроса на внедрение большого количества дополнительной информации. Например, информация о количестве накоплений воздействия источниками сейсмических волн. Если сейсмограмма или кореллограмма прошли внутренний контроль качества и приёмку, а одиночные накопления отдельно не сохранялись, то обработчика очень редко, когда заинтересует этот параметр (в том числе, и заданная оператором станции процедура вертикального суммирования), а до интерпретатора этот параметр вовсе не доходит, исчезая при суммировании трасс ОСТ (ОГТ). Поэтому обработка данных МОГТ чаще всего начинается с конвертации одиночных SEG-D (Y файлов в SEG-Y формата необходимого обработчику. Обработчик и интерпретатор работают с форматом SEG-Y, в котором «лишняя» информация отсекается как на стадии конвертации, так и на стадии обработки.

Таким образом, в сейсморазведке (МОГТ-2 D и в дальнейшем 3 D ) обилие нефтяных денег, количество заинтересованных лиц и всемирная глобализация, обеспечили формировании единых стандартов форматов данных. К сожалению, этого нельзя сказать о других методах геофизики, и электроразведки в частности.

В электроразведке форматы данных зачастую диктовались и диктуются производителями аппаратуры и программного обеспечения. Степень технологического отставания остальных геофизических методов (в нашей стране) хорошо видна по действующим инструкциям по сейсморазведке (1986 г.) [4] и электроразведке (1984г.) [5], где для записи данных МОГТ-2 D упоминаются бобины МЛ (магнитных лент) с бумажным паспортом - Приложение 3, а для записи электроразведочных данных только многочисленные разновидности бумажных журналов.

По информации коллег и бывших работников треста «Якутскгеофизика» советские станции писали на бобины в формат SEG-B (1967г.), а обработка шла уже в формате SEG-Y , что говорит о более-менее успешном следовании общемировым трендам в части поддержки форматов при общем отставании в производстве аппаратуры. Для обработки успешно применялись компьютеры и обрабатывающий комплекс СЦС-3.

Помимо этого, каждый комплект электроразведочной аппаратуры был настолько уникален (не имел аналогов в Мире), что все, что он измерял, могло быть не менее уникально во времени. Был существенный риск на одной точке и при одной методике работ получить разные измерения. В инструкции по электроразведке это нашло отражение в требовании (помимо методического контроля) осуществлять повторные наблюдения на точке с определённым интервалом измерений, с целью убедится в стабильности работы аппаратуры: поплыл резистор, перегрелась или перегорела лампа, что-то отвалилось и т.д. Качество данных должно было быть обеспечено независимо от качества аппаратуры. Стоит отметить, что для тех времён и условий это было разумно и успешно работало. В настоящее время, практически бесполезные повторные измерения аппаратурного контроля, исполнители государственных контрактов, работающие по инструкции, делают и сейчас, выдавая это за методический контроль, но если потребовать выполнить именно методический контроль, то можно услышать рассказы про «инструкция устарела», «у нас надёжная аппаратура», «нам за это не платят» и т.д.

Итого: в начале 21 века, в нашей стране, при производстве электроразведочных работ зачастую использовались бумажные полевые журналы, а цифровая запись в прибор также дублировалась бумажным носителем, что при уже состоявшемся бурном развитии компьютерных технологий, тормозило развитие электроразведки (рис. 2).

Рис. 2. Слева: автор статьи при поисках коренного рудного золота в горах Южной Якутии с аналоговой аппаратурой "ЭРА-В-ЗНАК" и бумажным полевым журналом (2006 г.). Справа: автор статьи при инженерных исследованиях под строительство трубопровода в Новгородской области с цифровым измерителем «МЭРИ» и бумажным полевым журналом (2007 г.)

Соответственно пару десятилетий основными цифровыми форматами записи полевых данных электроразведки были *. txt , *. xls , *. csv и другие преимущественно текстовые форматы, которые переносились с бумажных журналов. С появлением качественной цифровой электроразведочной аппаратуры форматы регистрации либо изобретались с нуля, либо адаптировались имеющиеся производителями аппаратуры.

2. Сравнительный анализ движения геофизических данных (МОГТ-2D, МТЗ)

Долгое время, в нашей стране, монополистом серийно выпускаемой аппаратуры для метода МТЗ являлся Phoenix Geophysics . Форматы файлов, как регистрации, так и обработки были открытыми. Более того для хранения и обработки был выбран международный формат SEG EDI ( Electrical Data Interchange , 1987г.) [9]. Формат был разработан для хранения MT ( magnitotelluric ) и EMAP

( electromagnetic array profiling ) данных и был сделан с запасом под расширение, что позволило методу удержаться от избыточного разнообразия форматов.

Табл. 1. Сопоставление форматов данных МОГТ-2D и МТЗ на этапах движения в процессе производства

|

№ |

Этап движения геофизических данных на пути к ГИС |

Форматы |

|

|

МОГТ-2D |

МТЗ |

||

|

1 |

Регистрация, систематизация, организация хранения. |

SEG-D, SEG-Y |

Phoenix: комплект файлов (TBL, TS3, TS4, TS5) Nord: nw1 Другие аппаратурные форматы |

|

2 |

Анализ зарегистрированных данных. |

SEG-D, SEG-Y |

EDI, МTL, MTH, FTF и др. |

|

3 |

Обработка зарегистрированных данных. |

SEG-Y |

EDI |

|

4 |

Геологическая интерпретация. |

SEG-Y |

Форматы производителей инверсий, SEG-Y |

МОГТ-2 D : любая качественная сейсморазведочная станция пишет стандартные форматы. Обрабатывающие комплексы используют и свои форматы данных, но с поддержкой экспорта в sgy на любом результирующем этапе обработки. Временные разрезы в формате SGY загружаются в специально разработанные для интерпретации ГИС, часто называемые интерпретационными пакетами, интерпретационными модулями или программными комплексами. Картографические возможности в таких ГИС лишь небольшая часть функционала.

МТЗ: Каждый производитель аппаратуры изобретает свой формат. Кто-то даёт описание, кто-то нет. Тот же nw1 - это закрытый формат, как и некоторые другие форматы электроразведочных данных. Специальных ГИС для интерпретации данных электроразведки видимо никогда и не было (мнение автора). Есть программы инверсии и подбора модели, в которых реализованы зачаточные картографические возможности, загрузка или даже учёт данных скважин с возможностью экспорта в табличный формат типа *. GRID . Поэтому для интерпретации 1 D , 2 D геоэлектрических моделей их часто конвертируют в SGY и заводят в сейсморазведочный интерпретационный пакет. Также многие ГИС имеют API интерфейсы для создания плагинов, через которые заводят данные для интерпретации.

Стоит отметить, что отставание электроразведки от сейсморазведки было и в Америке. Это видно, как по датам публикации спецификации форматов SGY (1975), EDI (1987), так и по структуре файловых форматов: двоичный, заточенный под многоканальную регистрацию, а также большие объёмы данных SGY и текстовый EDI. Формат EDI сейчас активно используется (рис. 3), в том числе при производстве региональных геофизических работ при оценке перспектив на нефть и газ. Накоплен приличный объём данных, появилась новая аппаратура, программное обеспечение и, несмотря на растущие потребности и появление новых форматов, данных [7], формат EDI лет 5, а то и 10 будет ещё актуален.

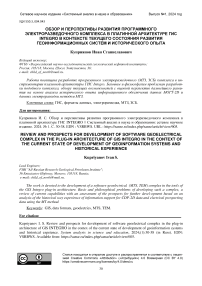

^Элекгроразведочная станция Phoenix ^

Аппаратурные файлы в форматах:

*.ТВЬ-этикетка

*.TS3, *.TS4, *.Т85-временные ряды

Обработанные файлы в формате *.EDI для загрузки в интерпретационный пакет

Обработка в ПО «МТ-Corrector»

Обработка в поставляемом со станцией ПО «SSMT»

Файлы в форматах

*.МТН *.MTL

Файлы в формате

*.EDI

Обработка в ПО «ЕР1-К1Т»

Рис. 3. Блок-схема движения данных МТЗ в типичном производственном процессе

Специфика формата такова, что он используется как в полевой, так и в камеральной обработке. Существует приличное количество вариаций (" SEG 1.0", "4.3", " SEG 1.01" и т.д.), в то время как на сайте SEG только один - «1.0». Так как разработка происходит в плагинной архитектуре ГИС IN-TEGRO , то в упрощённом смысле задачу разработки и функционала комплекса можно сформулировать как «создание утилиты, обеспечивающей кратчайший путь от форматов исходных данных к форматам данных ГИС». В качестве входящих данных EDI , а итоговые данные – это форматы ГИС INTEGRO ( PGRID , _ SN ).

3. Обзор функционала электроразведочного модуля ГИС INTEGRO

В рамках поставленной задачи и имеющего инструментария, этапы движения электроразведоч-ных данных, в контексте метода магнитотеллурических зондирований, превратились в функционал комплекса, который был реализован следующим образом:

1. Вынесение на карты изучаемых площадей массива точек зондирования и формирование профильных ансамблей (наборов файлов EDI) по имеющейся совокупности МТ данных.

2. Визуализация кривых кажущегося сопротивления и фазы импеданса для точек зондирований.

3. Предварительная обработка профильных данных. Построение псевдоразрезов кажущихся сопротивлений и фаз.

4. Амплитудная нормализация профильных массивов МТ данных

5. Построение глубинных разрезов УЭС (одномерная инверсия профильных МТ данных)

6. Построение пластово-градиентных моделей УЭС (ПГRoМ) в каркасе сейсмических отражающих горизонтов, карт и графиков средних значений пластовых УЭС для целевых нефтегазовых комплексов; изучение корреляций параметров ПГRoМ и ПГСМ.

7. Импорт результатов 1D инверсии данных ЗСБ в формате AVR. Поддержка формата для метода ЗСБ была реализована отдельной утилитой рамках производственной задачи и в план разработки не входила.

4. Перспективы развития электроразведочного модуля ГИС INTEGRO

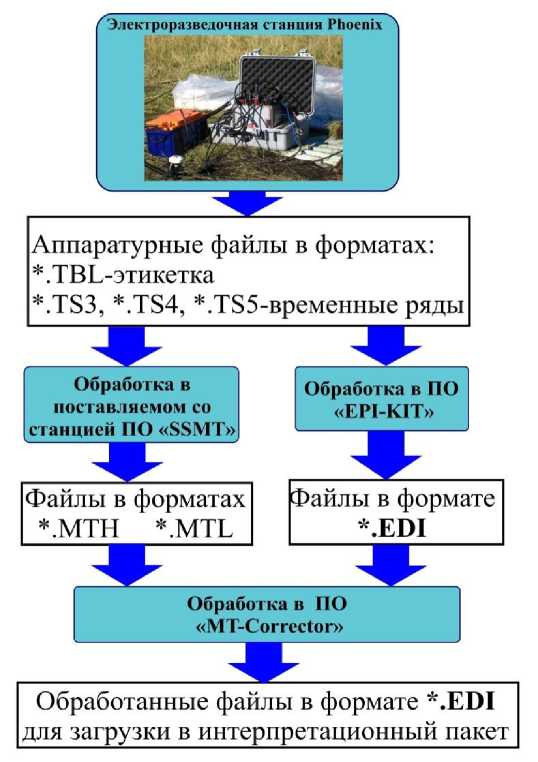

Комплекс реализован в виде утилиты вызываемой из общего списка утилит ГИС INTEGRO . Каждая вкладка утилиты по своей сути является отдельной утилитой и порядок вкладок располагается в соответствии с ранее озвученным вектором движения МТ данных.

Рис. 4. Интерфейс окна утилиты «МТЗ» на фоне результата 1D инверсии вызванного из окна общего списка утилит (слева)

Озвученный выше функционал комплекса, в текущей реализации, способен удовлетворить минимальные потребности в работе с данными МТЗ. Для более углубленной работы, комплекс необходимо развивать в следующих направлениях:

-

1. Расширения спектра поддерживаемых форматов входных данных, в особенности результатов инверсии.

-

2. Картографического модуля в сторону уменьшения количества действий пользователя.

-

3. Развитие модуля обработки, инвариантный анализ тензора импеданса.

-

4. Разработка алгоритмов нормализации кривых для более сложных геологических условий.

-

5. Разработка или интеграция имеющихся алгоритмов 2D инверсии.

-

6. Комплексирование данных МТЗ и ЗСБ.

Преимущества разработки связаны как с особенностями построения плагинной архитектуры ГИС [6], так и с синергетическими эффектами от совмещения мощностей ГИС с модулями комплекса. Плагинная архитектура имеет следующие свойства:

-

1. Переносимость, то есть позволяет использовать один исходный код на разных платформах.

-

2. Не привязана к поставщику, то есть позволяет использовать инструменты разных разработчиков.

-

3. «Cкромна», то есть не требует, чтобы приложение было основано на ней, а может встраиваться в имеющееся приложение.

-

4. Неинвазивна, то есть может быть применена к объектам без изменения их кода: свойства используемого интерфейсного адаптера таковы, что он может быть создан для любого объекта, имеющего адрес в памяти.

-

5. Объектно-ориентирована, то есть поддерживает принципы абстракции, инкапсуляции и полиморфизма, и использует соответствующие возможности языка программирования.

-

6. Эффективна, поскольку вводит минимум накладных расходов, связанных с вызовом методов, и не навязывает затратные модели управления временем жизни объектов.

-

7. Масштабируема в использовании, так как позволяет подключать новые модули, создавать в них точки расширения и к ним также подключать новые модули.

-

8. Масштабируема в разработке, то есть позволяет дополнительно привлекать разработчиков как для создания плагинов, так и для разработки интерфейсов.

-

9. Сопровождаема: есть возможность независимо модифицировать основное приложение, плагины и двоичный интерфейс между ними.

Из синергетических эффектов можно выделить следующие:

-

1. Отсутствие проблем с перепроецированием различных форматов координат и пространственной привязкой данных.

-

2. Большой набор и функциональные возможности инструментов для работы с геоданными.

-

3. Широкие возможности блока статистического анализа.

Из недостатков можно отметить следующее:

-

1. Ограниченность в инструментарии, что является следствием одного из плюсов. Инструментарий принадлежит внутреннему фрэймворку. Это обеспечивает независимость и поддерживает цифровой суверенитет страны, что сейчас немаловажно, но и выбирать инструмент приходится из того, что в нём есть.

-

2. Сложность разработки. Часть кода написана в устаревших инструментах ( Borland ), что требует, как большего времени при поиске ошибок под отладчиком, так и больших усилий для осмысления написанного ранее кода.

Заключение

Разработка обрабатывающего электроразведочного комплекса в плагинной архитектуре ГИС IN-TEGRO в целом весьма перспективное направление, так как позволяет воспользоваться уже имею- щимися инструментами сбора, хранения, анализа, обработки и интерпретации, а также создаёт дополнительный запрос на развитие отдельных инструментов самой ГИС.

Список литературы Обзор и перспективы развития программного электроразведочного комплекса в плагинной архитектуре ГИС Integro в контексте текущего состояния развития геоинформационных систем и исторического опыта

- ГОСТ Р 52438 -2005. Географические информационные системы. Термины и определения: дата введения - 01.07.2006 / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

- Новые стандарты: SEG-D 3.0 и комиссия SEG по техническим стандартам / Д. Льюис, С. А. Левин, Р. Хагелунд, Б.Д. Баррс // ROGTEC: Российские нефтегазовые технологии. - [2014], № 20. - C. 32-36.

- A Brief History // SEG: [Society of Exploration Geophysicists]. - Society of Exploration Geophysicists, 1996-2024. - URL: https://seg.org/about-seg/a-brief-history/.

- Инструкция по сейсморазведке / Минтстерство геологии СССР. - Москва: Б. и., 1986. - 79 с.

- Инструкция по электроразведке: Утверждена Министерством геологии СССР 24.12.81. Ленинград: Недра, Ленинградское отделение, 1984.

- Шумихин А. С. Особенности архитектуры ГИС INTEGRO // Геоинформатика. - 2018. - № 3. - С. 68-75. -. EDN: UZKLAC

- Kelbert A. EMTF XML: New data interchange format and conversion tools for electromagnetic transfer functions // Geophysics. - 2019. - Vol. 85, Iss. 1. - Pp. F1-F17. -. DOI: 10.1190/geo2018-0679.1

- История ГИС // Геоинформационные системы: [сайт]. - URL. https://www.esri-cis.com/ru-ru/what-is-gis/history-of-gis.

- Wight D. E. SEG Standart for MT and EMAP Data // SEG TECHNICAL PROGRAM EXPANDED ABSTRACTS 1988. - 1988. - Pp. 249-251. -. DOI: 10.1190/1.1892244