Обзор импульсных воздействий на колебания магнитосферы

Автор: Гульельми А.В., Потапов А.С., Довбня Б.В., Зотов О.Д.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 4 т.1, 2015 года.

Бесплатный доступ

Представлены обзор и выборочный анализ реакции колебательных систем магнитосферы в диапазоне ультранизких частот (УНЧ) на электромагнитные, механические, тепловые и химические импульсные воздействия. Импульсы возникают как внутри магнитосферы (взрыв в геомагнитном хвосте, импульсная инжекция энергичных частиц), так и за ее пределами (солнечная вспышка, межпланетная ударная волна, грозовой разряд, землетрясение, извержение вулкана и т. д.). Предложена систематика импульсов, опирающаяся на данные геофизики и космофизики и тесно связанная с теорией УНЧ-колебаний. Систематика имеет познавательное и практическое значение, давая возможность ориентироваться в богатейшем разнообразии реакций магнитосферы на импульсы земного и космического происхождения. Выбран принцип классификации, согласно которому вид импульса определяется по двум признакам - по местоположению источника импульса и по характеру воздействия импульса на ту или иную колебательную систему магнитосферы. Выполнены важнейшие условия полноты и чистоты деления, поскольку перечислены все возможные члены деления импульсов на классы, виды и разновидности, причем члены деления не перекрываются. Классификация и введенная номенклатура полезны в том отношении, что позволяют систематизировать общие свойства и специфические особенности видов и разновидностей импульсов. Это особенно важно в отношении реакции плазменных оболочек Земли на импульсы, возникающие в период подготовки землетрясения, а также при экспериментальном исследовании динамических процессов в околоземном космическом пространстве. Приведены примеры реакции УНЧ-колебаний на импульсные воздействия. Особое внимание уделено обзору работ, которые еще не нашли отражения в обзорной и монографической литературе.

Магнитосфера, ультранизкочастотные колебания, импульсы, классификация, солнечный ветер, землетрясения

Короткий адрес: https://sciup.org/142103584

IDR: 142103584 | УДК: 550.344.385, | DOI: 10.12737/12560

Текст научной статьи Обзор импульсных воздействий на колебания магнитосферы

В рамках данного обзора мы будем рассматривать магнитосферу Земли как совокупность колебательных систем, взаимодействующих между собой и с окружающей средой. Мы ограничимся анализом ультранизкочастотных (УНЧ) колебаний, диапазон которых простирается от миллигерц до нескольких герц (см., например, [Гульельми, 1979]). Наблюдается большое разнообразие видов и разновидностей УНЧ-колебаний. Они либо возбуждаются внешними по отношению к магнитосфере источниками, либо самовозбуждаются в результате неустойчивостей магнитосферной плазмы. Наблюдение реакции УНЧ-колебаний на импульсные возмущения магнитосферы является эффективным методом экспериментального исследования динамических процессов в околоземном космическом пространстве. Этой теме и посвящен настоящий обзор.

Импульсные возмущения возникают как внутри магнитосферы (взрыв в геомагнитном хвосте, импульсная инжекция энергичных частиц), так и за ее пределами (солнечная вспышка, межпланетная ударная волна, грозовой разряд, землетрясение, извержение вулкана и т. д.). В следующем разделе представлена классификация импульсов, воздействующих на колебательные системы магнитосферы. Конкретные примеры реакции УНЧ-колебаний на импульсные воздействия земного и космического происхождения рассмотрены в разделах 2 и 3 соответственно. Раздел 4 и заключение посвящены обсуждению и выводам.

Нужно сказать, что выбранная нами тема обширна. Ее невозможно исчерпать в данном обзоре. Мы ограничимся анализом отдельных примеров, выделив УНЧ-колебания Рс1 (диапазон 0.2–5 Гц) как объект, удобный для изучения разнообразных проявлений импульсного воздействия на магнитосферу. Из восемнадцати видов импульсных воздействий, введенных нами в разделе 1, значительная часть может быть представлена на примере колебаний Рс1 (см. разделы 2 и 3). Особое внимание мы уделим обзору работ, которые еще не нашли отражения в обзорной и монографической литературе.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

Вначале напомним систематику УНЧ-колебаний, принятую на XIII Генеральной ассамблее Международного союза геодезии и геофизики в августе 1963 г. в Беркли [Троицкая, 1964; Troitskaya, Guglielmi, 1967; Троицкая, Гульельми, 1969; Jacobs, 1970]. Она до сих пор широко используется в литературе [Gug-lielmi, Pokhotelov, 1996; Kangas et al., 1998; Lundin, Guglielmi, 2006; Гульельми, 2007; Сивоконь, 2011]. В основу классификации был положен морфологический принцип и утверждена биномиальная номенклатура. Все виды колебаний разделены на два класса, названные сокращенно Pc (регулярные колебания, pulsations continues) и Pi (иррегулярные колебания, pulsations irregular). Вид обозначается символом PcN (N=1…5) или PiN (N=1…3). Цифра N от- вечает номеру поддиапазона общего диапазона уль-транизких частот (подробнее об этом см. в указанной выше литературе).

Теперь дадим набросок систематики импульсных возмущений, влияющих на режим УНЧ-колебаний. Выберем принцип классификации, согласно которому вид импульса определяется по двум признакам: по местоположению источника импульса и по характеру воздействия импульса на ту или иную колебательную систему магнитосферы. Прежде всего разделим все импульсы на внутренние и внешние по отношению к магнитосфере. Класс внутренних импульсов обозначим буквой M (magnetosphere). Внешние импульсы по происхождению импульсных источников удобно отнести к одному из следующих классов: L (lithosphere), T (technosphere), A (atmosphere), W (solar wind) и S (Sun). В соответствии с темой нашего обзора видовую принадлежность импульса естественно определять не его собственными свойствами, а тем воздействием, которое он оказывает на режим колебаний. Воздействие может быть вынуждающим F (forcing), стимулирующим P (provoking) и модулирующим М (modulating).

При вынуждающем воздействии энергия колебаний черпается из энергии импульса, как, например, при возбуждении волн Альвена в ионосфере мощным наземным взрывом или длиннопериодных колебаний Pc5 в магнитосфере при взаимодействии магнитопаузы с фронтом межпланетной ударной волны. Импульс, генерируемый фронтом взрывной волны, относится к виду AF, а порождаемый фронтом межпланетной ударной волны — к виду WF. При стимулированном возбуждении колебаний энергия черпается из свободной энергии, запасенной в колебательной системе с активным заполнением. Импульс служит своего рода триггером, переводящим неравновесную систему в колебательный режим. Так называемый Биг-Бен-эффект, который будет описан ниже, дает пример возбуждения ионноциклотронных колебаний радиационного пояса электромагнитным импульсом индустриального происхождения. Такой импульс мы относим к виду TP. Наконец, приведем два примера, поясняющие физический смысл представления о модулирующем импульсе. При резком сжатии магнитосферы, которое проявляется как импульс SSC (storm sudden commencement), частота колебаний Pc1 скачком повышается. Эффект объясняется модификацией (усилением) геомагнитного поля в области генерации Pc1. Поэтому SSC следует отнести к виду WM. В качестве второго примера рассмотрим колебания Ipdp (разновидность колебаний Pc1–Pi1). Они возбуждаются после импульсной инжекции энергичных протонов из геомагнитного хвоста в глубь магнитосферы. Модификация состоит в том, что энергичные протоны, дрейфующие на запад после инжекции, привносят в колебательную систему активное заполнение. Импульсная инжекция в этом случае относится к виду MM. Все эти примеры заимствованы из указанных выше обзоров и монографий.

Наша классификация является естественной в том смысле, что вид импульса определяется по его существенным признакам. При этом классификация

Обзор импульсных воздействий на колебания магнитосферы удовлетворяет двум основным принципам деления, а именно принципам полноты и чистоты, поскольку мы перечислили все возможные члены деления и позаботились о том, чтобы они не перекрывались. Заметим, что классовая принадлежность того или иного импульса обычно не вызывает сомнений, но определение вида требует детального исследования. В приведенных выше примерах мы уверенно указали вид импульса, но это стало возможным только благодаря длительным геомагнитным исследованиям.

2. ИМПУЛЬСЫЗЕМНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 2.1. Землетрясения

Теория [Guglielmi, 1992; Гульельми, 1992, 2007] предсказывает возбуждение УНЧ-импульса магнитного поля при движении бортов разрыва горных пород в очаге землетрясения. Импульс выходит из очага на земную поверхность и достигает ионосферных высот. Гипотеза состоит в том, что импульс, распространяясь в неравновесной космической плазме, может стать триггером, который при благоприятных условиях переводит ту или иную колебательную систему в режим автоколебаний. Другими словами, теория указывает на существование импульсов вида LP.

Напомним основные положения теории возбуждения магнитного импульса в очаге землетрясения. Ускорение горных пород при образовании магистрального разрыва сплошности порождает силы инерции, приводящие в действие так называемый инерционный механизм генерации переменного магнитного поля B ( x , t ). Уравнение генерации переменного магнитного поля имеет вид

∂В =-α∇×A+ c2 ∇2B, (1) ∂t 4πσ где А=∂V/∂t — ускорение, V — скорость, α — коэффициент механомагнитной трансформации, σ — проводимость горных пород. Таким образом, источниками сейсмомагнитного поля служат вихревые линии поля ускорений A(x, t). Чтобы не загромождать изложение, мы приводим лишь фрагмент общего уравнения генерации [Гульельми, 2007], которое описывает преобразование энергии движения горных пород в энергию переменного магнитного поля в результате совместного действия инерционного, индукционного, деформационного и пьезомагнитного механизмов.

Задача состоит в том, чтобы выбрать модель векторного поля смещений в соответствии с тем или иным представлением о динамике очага землетрясения и найти решение B ( x , t ) уравнения генерации (1) при нулевом начальном условии и подходящим образом заданных граничных условиях. Частично эта задача решается путем оценки эффективного магнитного момента очага m . В рамках плоской конформной модели [Касахара, 1985] с временнóй функцией очага, предложенной Брюном [Brune, 1979], получена следующая оценка [Guglielmi et al., 2004]:

m =α US /2π T . (2)

Здесь U — смещение бортов разрыва, равное половине подвижки по простиранию, S — площадь разрыва, T — характерное время механического движения. В сейсмологии установлен ряд эмпирических соотношений между параметрами очага S , T , U и магнитудой землетрясения M [Касахара, 1985; Добровольский, 1991; Соболев, 1993]. Это позволяет выразить магнитный момент m через магнитуду землетрясения. Отсюда при M >7 с помощью формулы (2) получаем значение 0.5 нТл в качестве нижней оценки амплитуды магнитного импульса на входе в ионосферу. Амплитуда невелика, но не исключено, что импульс может быть триггером, стимулирующим возбуждение колебаний Рс1. Из радиофизики известно, что даже относительно слабые импульсные воздействия могут радикально изменить режим автоколебаний, а Рс1 как раз и представляют собой автоколебания внешнего радиационного пояса [Kangas et al., 1998].

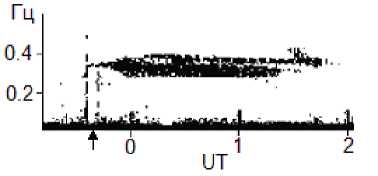

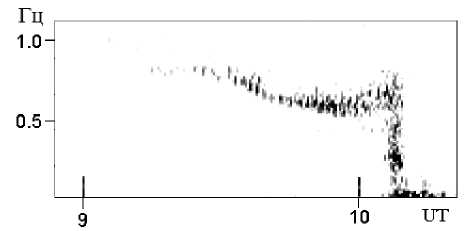

Дальнейший теоретический анализ довольно затруднителен, поэтому обратимся к наблюдениям. На рис. 1 показан динамический спектр колебаний Рс1 [Довбня, 2011]. Серия Рс1 имеет вид горизонтальной полосы с заостренной левой частью. Момент землетрясения отмечен вертикальной стрелкой. На первый взгляд данный пример подтверждает изложенное выше теоретическое представление. В самом деле, казалось бы, Рс1 начинаются после землетрясения. Однако более внимательное рассмотрение динамического спектра убеждает в том, что Рс1 начинаются не после, а за 3–4 мин до землетрясения, сразу после той разновидности колебаний Pi1, которую иногда называют флэш (flash), или сокращенно Pi1F. Уже одно это не дает нам возможности использовать теорию, изложенную выше, для интерпретации явления, представленного на рис. 1. Независимо от этого, колебания Pi1F и сами по себе интересны в контексте данного обзора. Они обнаружены Б.В. Довбней сравнительно недавно и подробно исследованы в серии работ [Довбня и др., 2006; Dovbnya, 2007; Довбня, 2009, 2011, 2014]. Морфологически Pi1F лишь отдаленно напоминают Pi1B. Физические различия этих разновидностей Pi1-колебаний вполне очевидны. Pi1B зарождаются после взрывоподобного процесса в геомагнитном хвосте [Троицкая, Гульельми, 1969; Jacobs, 1970], т. е. относятся к классу M. В отличие от Pi1B, колебания Pi1F возникают обычно за несколько минут до или через несколько минут после землетрясения и, по мнению авторов работы [Довбня и др.,

Рис. 1 . Динамический спектр колебаний Рс1, начало которых зарегистрировано 10.06.1976 г. в обс. «Колледж». Стрелкой отмечен момент мирового времени 23 ч 37 мин 37 с, в который произошло землетрясение магнитудой М =5.4 с глубиной гипоцентра 100 км и координатами эпицентра 43.18° N, 147.72° E [Довбня, 2011]

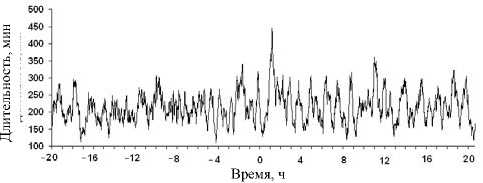

Рис. 2 . Сопоставление активности колебаний Рс1 с землетрясениями. Ноль на оси абсцисс соответствует моменту землетрясения магнитудой М ≥5.8. Активность колебаний (ось ординат) характеризуется суммарной длительностью серий Рс1, начавшихся в данный момент до или после землетрясения в указанном на рисунке интервале времени [Зотов, 2015]

2006], имеют литосферное происхождение, т. е. относятся к классу L. Если это так, то Pi1F следует отнести к виду LP, поскольку Pi1F стимулируют возбуждение магнитосферных колебаний Рс1.

Вопросы о механизме возбуждения колебаний Pi1F и о механизме стимуляции колебаний Рс1 остаются открытыми. Тем не менее идея о воздействии землетрясений на активность Рс1, по-видимому, не лишена смысла. Об этом свидетельствует результат статистического анализа каталога Pc1 [Матвеева, 1996] и каталога землетрясений Национального информационного центра геологической службы США [USGS/NEIC, gov/neis/epic/]. Исследование указанных каталогов методом наложенных эпох позволило выявить закономерность, которая состоит в том, что на средних широтах активность Рс1 тем выше, чем ниже суточный уровень глобальной сейсмичности [Гульельми, Зотов, 2010а]. Возможно, воздействие на верхние слои атмосферы акустических волн от землетрясений подавляет активность Рс1.

Итак, режим возбуждения Рс1 зависит некоторым образом от сейсмичности, но эта зависимость проявляется по-разному. Приведем еще один пример, свидетельствующий о многообразии реакций Рс1 на землетрясения [Зотов, 2015]. Результат получен путем статистического исследования методом наложенных эпох (3640 эпох). Были использованы каталог Pc1, составленный Матвеевой, и каталог землетрясений (ссылки см. выше). Моменты сильных землетрясений с 1973 по 1992 г., указанные в каталоге USGS/NEIC, взяты в качестве репера для синхронизации активности Рс1. Активность характеризовалась суммарной длительностью серии колебаний, начавшихся в каждый данный момент до и после репера в двух интервалах времени продолжительностью по 20 ч каждый. Результат показан на рис. 2. Мы видим, что сильные землетрясения значительно изменяют режим колебаний Рс1, а именно, после репера появляются мощные флуктуации активности Рс1, которых до репера не было. Спектральный анализ, проведенный в работе [Зотов, 2015], убедительно подтверждает этот вывод. Аналогичный результат получается, если в качестве репера использовать моменты 1200 ядерных взрывов, произведенных с 1964 по 2006 г., по данным каталога Международного сейсмологического центра

[ISC, ]. Установлено, что спектры активности Рс1 после землетрясений и взрывов содержат узкие спектральные пики на периодах около 70 и 50 мин соответственно. Ничего подобного не наблюдается в спектрах активности Рс1 до землетрясений и взрывов.

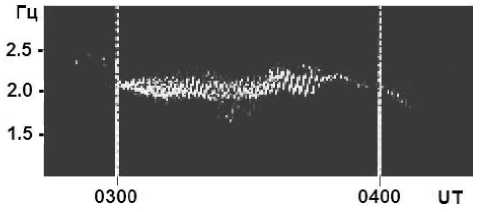

2.2. Пульсации индустриальной активности

Продолжая обзор импульсов земного происхождения, перейдем теперь к импульсам класса Т. Здесь мы ограничимся описанием так называемого Биг-Бен-эффекта (эффекта часовых меток) [Гульельми и др., 1978, 2011; Гульельми, 1979; Зотов, Калишер, 1979; Гульельми, Зотов, 2010б, 2012а]. Рисунок 3 как нельзя лучше поясняет, о чем пойдет речь. Мы видим серию колебаний Рс1 с несущей частотой около 2 Гц, начинающуюся ровно в 03:00 ч UT. Две узкие вертикальные полоски напоминают Pi1F, но, в отличие от Pi1F, они не имеют никакого отношения к естественным излучениям, а представляют собой всего лишь часовые метки. Несмотря на это, мы видим удивительное сходство динамических спектров на рис. 1 и 3. Создается впечатление, что перезвон Биг-Бена или кремлевских курантов стимулирует возбуждение Рс1. Разумеется, бой часов сам по себе не имеет никакого отношения к автоколебаниям магнитосферы. Но авторы указанных выше работ обратили внимание на частую повторяемость событий вроде того, что показано на рис. 3. Было произведено исследование методом синхронного детектирования [Гульельми, Зотов, 2010б] каталога [Матвеева, 1996], содержащего информацию о Рс1 за 40 лет непрерывных наблюдений в обс. «Борок». Оно выявило наличие скрытой периодичности Рс1, причем начала серий колебаний синхронизированы по часам мирового времени. Явление синхронизма обнаружено на высоком уровне достоверности.

Для интерпретации Биг-Бен-эффекта выдвинута гипотеза о существовании в техносфере скрытых пульсаций, синхронизированных по часам мирового времени. Точнее говоря, предполагается, что пульсирует глобальное энергопотребление, периодически воздействуя на магнитосферу достаточно мощными электромагнитными импульсами. Эти импульсы проникают в магнитосферу и служат триггерами, время от времени стимулирующими возбуждение Рс1. Другими словами, своеобразным метрономом, задающим темп колебательным процессам в магнитосфере, является индустриальная активность человечества.

Рис. 3 . Динамический спектр Рс1, зарегистрированных в обс. «Борок» 22.11.1984 г. [Гульельми и др., 2011]

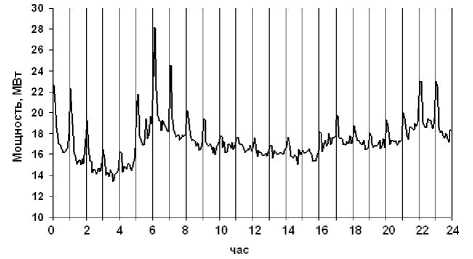

Для экспериментальной проверки этой гипотезы нужно приложить еще немало усилий, но первые результаты, полученные в работах [Зотов, Гульельми, 2010; Гульельми, Зотов, 2012а], обнадеживают. На рис. 4 отчетливо видна часовая цикличность скачков потребления электрической мощности в одном из регионов США за период с 2006 по 2009 г. Рисунок получен путем анализа данных NYISO (New York Independent System operator, Нью-Йоркский независимый системный оператор), который управляет сетью высоковольтных линий общей протяженностью 10 775 миль. Исходные данные представлены на сайте [] в виде каталога с 5-минутным разрешением. Предварительная обработка каталога состояла в выделении скачков мощности. После этого был использован метод синхронного накопления. В результате удалось обнаружить резкие импульсы, привязанные к часовым меткам. Вполне понятно, что импульсы, показанные на рис. 4, создаются спонтанно многими миллионами потребителей энергии, живущих по часам и неосознанно формирующих эффект часовых меток в техносфере. Любопытно, что впервые косвенные признаки паразитных пульсаций глобального энергопотребления, синхронизированных по часам мирового времени, были обнаружены нами путем анализа УНЧ электромагнитных колебаний Рс1.

3. ИМПУЛЬСЫ КОСМИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 3.1. Межпланетные ударные волны

Солнечный ветер формирует магнитосферу Земли и дает энергию для возбуждения в магнитосфере разнообразных УНЧ волновых полей. Ударные волны, тангенциальные, вращательные и контактные разрывы в солнечном ветре, взаимодействуя с магнитосферой, создают импульсные возмущения, резко изменяющие режим УНЧ-колебаний. Мы ограничимся здесь кратким описанием влияния ударных волн, возникающих после солнечных вспышек, на режим колебаний Рс1. Напомним, что взаимодействие ударной волны с магнитосферой проявляется как фронт SI (sudden impulse) или SSC. Напомним также, что, в отличие от SSC, SI не сопровождается следующей за ним геомагнитной бурей [Нишида, 1980].

Активизация Рс1 после SSC и SI давно и хорошо известна и подробно описана (см., например, обзор

Рис. 4 . Эффект часовых меток в усредненной суточной вариации абсолютной величины скачков потребляемой электрической мощности в одном из крупнейших промышленных регионов планеты [Гульельми, Зотов, 2012а]

[Kangas et al., 1998]). Тема оказалась настолько глубокой, что до сих пор еще не исчерпана (см., например, недавно опубликованную статью [Пархомов и др., 2014]). Мы остановимся здесь на менее известных аспектах воздействия межпланетной ударной волны на режим колебаний Рс1.

Если серия Рс1 спонтанно возникает до контакта ударной волны с магнитосферой и продолжается во время контакта, то после контакта амплитуда колебаний резко возрастает, а несущая частота скачком увеличивается [Guglielmi, Pokhotelov, 1996; Kangas et al., 1998]. Оба эффекта являются следствием сжатия магнитосферы ударным фронтом. Сжатие увеличивает тепловую анизотропию ионов радиационного пояса, циклотронная неустойчивость которых ответственна за возбуждение Рс1, и увеличивает циклотронную частоту ионов в области возбуждения. Теория циклотронной неустойчивости позволяет связать между собою наблюдаемые величины — амплитуду SSC ∆ В , несущие частоты ω ± и амплитуды b ± колебаний до (+) и после (–) SSC:

ω+-ω- ∝ ∆ B , (3)

b + 2 - b - 2 ∝ ∆ B . (4)

Оба соотношения выведены нами на основе модельных соображений о механизме самовозбуждения радиационного пояса. Они важны для экспериментальной проверки теоретических представлений о Рс1.

Выше мы сказали, что автоколебания радиационного пояса, проявление которых мы наблюдаем в виде Рс1, могут начаться спонтанно еще до контакта ударной волны с магнитосферой. При этом мы имели в виду, что критический переход в автоколебательный режим произошел под влиянием внутренних шумов, присущих любой физической системе. Такие переходы называют спонтанными, а конкретную внутреннюю флуктуацию, вызвавшую переход (обычно не известную нам), называют эндогенным триггером [Гульельми, 2015]. Однако мы знаем, что существуют не только эндогенные, но и экзогенные триггеры. Дело здесь в следующем. Вблизи порога критического перехода резко повышается реактивность динамической системы. В этом состоянии колебательной системы даже слабое внешнее возмущение может индуцировать автоколебательный процесс. Такой критический переход естественно назвать индуцированным. Пример такого рода перехода представлен на рис. 3. Дадим еще один пример индуцированного перехода [Guglielmi et al., 2000]. Он напрямую относится к обсуждаемой здесь проблеме воздействия межпланетной ударной волны на режим колебаний Рс1.

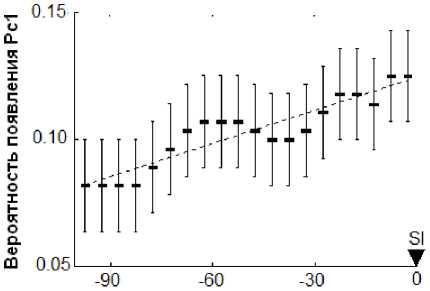

На рис. 5 показана зависимость вероятности возбуждения Рс1 от времени на интервале 100 мин, предшествующем SI. Мы видим тенденцию к повышению вероятности появления Pc1 с приближением к моменту SI. Эффект обнаружен путем анализа данных длинного ряда наблюдений Рс1 в обс. «Борок». Мы интерпретируем этот эффект как результат воздействия на магнитосферу повышенного уровня флуктуаций в предударной области, опережающей фронт межпланетной ударной волны.

3.2. Инжекции энергичных частиц

Взрывоподобные процессы в геомагнитном хвосте, приводящие к магнитосферной суббуре, сопровождаются импульсными инжекциями электронов и протонов в верхние слои авроральной атмосферы [Нишида, 1980]. Индикатором таких вторжений являются импульсы Pi1B, наблюдаемые в полосе частот от 0.025 до 1 Гц. Радиационный пояс, в котором возбуждаются колебания Рс1, демонстрирует при таких инжекциях достаточно необычное поведение. Опишем типичное событие такого рода, представленное в работе [Довбня и др., 2012].

На рис. 6 мы видим зарождение и последующую эволюцию колебаний Рс1. Амплитуда колебаний постепенно нарастает, ширина полосы увеличивается, несущая частота плавно изменяется. Но в момент появления широкополосного импульса Pi1B квази-монохроматические колебания Рс1 внезапно прекращаются. Необычность явления срыва колебаний Рс1 при появлении Pi1B состоит в том, что сама по себе инжекция частиц в зону сияний, по-видимому, не воздействует на условия генерации Рс1 в радиационном поясе. Возможно, возмущение авроральной ионосферы энергичными частицами приводит к резкому ухудшению условий распространения Рс1 в ионосферном МГД-волноводе на трассе от места вторжения Рс1 из магнитосферы в ионосферу до высокоширотной обс. «Колледж». Если это так, то импульсную инжекцию частиц, очевидно, следует

Время до начала SI, мин

Рис. 5 . Вероятность появления Pc1 перед SI как функция времени. Ноль на оси абсцисс соответствует началу SI. Вертикальные линии показывают среднеквадратичные ошибки оценки вероятностей в каждом из 5-минутных интервалов. Штриховая линия показывает линейную аппроксимацию экспериментальных данных [Guglielmi et al., 2000]

Рис. 6 . Резкое окончание серии колебаний Рс1 после всплеска пульсаций Pi1B (обс. «Колледж», 03.07.1973 г.) [Довбня и др., 2012]

отнести к виду MM. Однако вопрос остается спорным, поскольку эффект прекращения колебаний Рс1 в момент возбуждения Pi1B наблюдался и в среднеширотной обс. «Борок» [Довбня, Зотов, 1985].

4. ОБСУЖДЕНИЕ

По классификации, введенной нами в разделе 1, каждый импульс следует отнести к одному и только одному классу, но его видовая принадлежность может быть различной. Поясним это на примере солнечной вспышки. По местоположению источника вспышка относится к классу S. Через 8 мин после вспышки резко повышается концентрация электронов в ионосфере на освещенной Солнцем стороне земного шара. В результате происходит импульсная модификация параметров ионосферного МГД-волновода, по которому Рс1 распространяются вдоль земной поверхности на большие расстояния от места вторжения волновых пакетов из магнитосферы в ионосферу. Вспышку в этом случае следует отнести к виду SM. Мы предсказываем резкое изменение амплитуды, фазы и несущей частоты колебаний во время вспышки. Поиск эффектов такого рода в эксперименте представляет собой одну из интересных задач дальнейшего исследования колебаний Рс1. Однако мы отнесем ту же вспышку к виду SF, если будем иметь в виду возбуждение магнитосферных МГД-резонаторов импульсом тока, который возникает в результате увеличения ионизации нижних слоев ионосферы под действием рентгеновского излучения вспышки [Довбня и др., 1995; Пархомов, Климов, 2013].

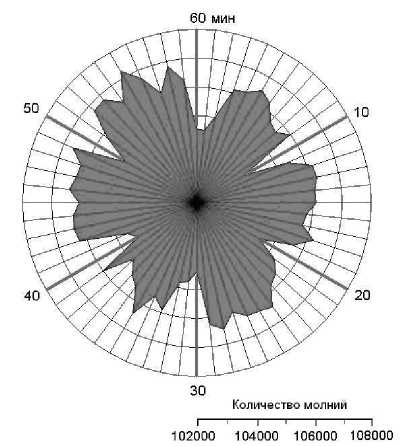

В разделе 2 мы обошли стороной важный вопрос об импульсах класса A и теперь хотим частично восполнить этот пробел. Мощным источником электромагнитных импульсов, воздействующих на магнитосферу, является молниевый разряд. В особенности интересны спрайты и голубые струи над грозовыми облаками. Предположительно, они возбуждают волны Альвена в магнитосфере [Сурков, Гальперин, 2000]. В этой области исследований еще многое предстоит сделать. Не исключено, что грозовая активность, воздействуя на магнитосферу, сама испытывает некоторое влияние со стороны техносферы. Действительно, рассмотрим рис. 7. Он получен в работе [Зотов, Гульельми, 2010] по данным о времени появления молний, зарегистрированных системой LDAR Космического центра им. Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида, США [ gov/hydro]. Мы видим некоторые признаки вариации количества разрядов, синхронизованной по мировому времени. Не исключено, что рис. 7 и другие подобные рисунки, которые здесь не приводятся, свидетельствуют о признаках антропогенного воздействия на грозовую активность. Вопрос заслуживает дальнейшего изучения.

Теперь обратимся еще раз к вопросу об импульсах класса L. Выше мы рассмотрели импульс магнитного поля, возбуждаемый движением бортов разрыва в очаге землетрясения. После того как землетрясение произошло, поверхностные сейсмические волны расходятся от эпицентра и, по мере распростра-

Рис. 7 . Круговая диаграмма частоты молниевых разрядов [Зотов, Гульельми, 2010]

нения, возбуждают сопутствующие колебания магнитного поля в результате действия инерционного, индукционного и пьезомагнитного механизмов. (Деформационным механизмом генерации, по-видимому, можно пренебречь, если только сейсмическая волна не приводит в колебательное движение большие массы сильно намагниченных горных пород, например, в районе Курской магнитной аномалии.) По мере удаления от эпицентра амплитуда волны быстро убывает, и о воздействии сопутствующего магнитного сигнала на плазменные оболочки Земли говорить не приходится. Например, в обс. «Соданкюля» (Финляндия), расположенной на расстоянии 8798 км от эпицентра сильного землетрясения на Суматре, был зарегистрирован косейсмический магнитный сигнал с амплитудой всего 0.07 нТл [Гульельми и др., 2006]. Однако на предельно больших расстояниях от эпицентра положение меняется. К антиэпицентру приближается фронт сходящейся поверхностной волны. В малой окрестности антиэпицентра сходящаяся волна вызывает мощный кумулятивный эффект [Гульельми, 2015]. Полагая, что радиус указанной окрестности порядка ширины фронта, получим из геометрических соображений оценку коэффициента усиления магнитного импульса в антиэпицентре:

у/ ( 2/ АО ) sin 0 . (5)

Здесь θ — угловое расстояние от эпицентра до точки наблюдения, а ∆θ — угловая ширина фронта. Оценка по формуле (5) с учетом наблюдений в обс. «Со-данкюля» [Гульельми и др., 2006] указывает на то, что в антиэпицентре землетрясения на Суматре магнитный сигнал имел вполне заметную величину: его амплитуда была порядка ~1 нТл.

Вдали от эпицентра и антиэпицентра скачок магнитного поля на фронте сейсмической волны очень мал. Однако скачок воздушного давления на уровне ионосферы может быть вполне ощутимым. Более того, согласно наблюдениям [Guglielmi et al., 2006; Потапов и др., 2008], скачок давления на фронте поверхностной волны Рэлея, распространяющейся от удаленного землетрясения, приводит иногда к срыву УНЧ-колебаний (IAR, ionospheric Alfven resonances), которые представляют собой разновидность колебаний Рс1.

Заканчивая обсуждение, укажем на такое важное свойство, как гибкость предложенной классификации импульсных воздействий на магнитосферу. Речь идет о том, что наша классификация допускает как группирование, так и дополнительное членение объектов путем введения категорий, подклассов и разновидностей. Например, в данном обзоре мы сгруппировали классы в две категории: импульсы земного (L, T, A) и импульсы космического (S, W, M) происхождения. В классе M, например, можно ввести подклассы для разделения импульсов, которые возникают в геомагнитном хвосте, в зоне сияний, в радиационном поясе и т. д. Разновидности могут различаться по тому, являются ли импульсы электромагнитными, механическими, тепловыми или химическими.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы сделали обзор и выборочный анализ импульсных возмущений, влияющих на режим УНЧ-колебаний магнитосферы Земли. Важным новым результатом данной работы является систематика импульсов. Предложенная систематика опирается на данные многих разделов геофизики и космофизики и тесно связана с теорией УНЧ-колебаний. Она имеет познавательное и практическое значение, давая возможность ориентироваться в богатейшем разнообразии реакций магнитосферы на импульсы земного и космического происхождения.

Классификация и предложенная нами номенклатура полезны в том отношении, что позволяют систематизировать изучение общих свойств и специфических особенностей видов и разновидностей импульсов. Это особенно важно в отношении реакции плазменных оболочек Земли на импульсы, возникающие в период подготовки землетрясения. Многие исследователи указывают на существование таких импульсов [Бирфельд, Таранцев, 1963; Fraser-Smith et al., 1990; Гуфельд и др., 1992; Соболев, 1993; Тарасов, 1997; Гохберг, Шалимов, 2000; Hayakawa, 2001; Hattori, 2004; Dovbnya, 2007; Bortnik et al., 2008; Со-бисевич и др., 2010; Адушкин и др., 2012; Гульельми, Зотов, 2012б; Зотов и др., 2013; Бучаченко, 2014; Гульельми, 2015; Гульельми и др., 2015]. Однако проблема, несмотря на длительную историю исследования, еще далека от решения. Механизмы возбуждения предвестников землетрясений, а иногда и причинно-следственная связь импульсов с землетрясениями в ряде случаев остаются неопределенными (дискуссию по этому вопросу см. в работе [Masci, 2011]). В свете этого рациональная классификация импульсов, предшествующих сильным землетрясениям, безусловно, окажется полезной.

Мы выражаем благодарность Б.И. Клайну и И.П. Лаврову, совместно с которыми был получен ряд результатов, изложенных в данном обзоре. Особую благодарность мы выражаем Э.Т. Матвеевой за составленный ею каталог, содержащий ценную информацию о Рс1 по данным непрерывных наблюдений в обс. «Борок» в течение 40 лет. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 13-05-00066 и 13-05-00529).

Список литературы Обзор импульсных воздействий на колебания магнитосферы

- Адушкин В.В., Рябова С.А., Спивак А.А., Харламов В.А. Отклик сейсмического фона на геомагнитные вариации//ДАН. 2012. Т. 444, № 3. С. 304-308.

- Бирфельд Я.Г., Таранцев А.В. Явление воздействия сейсмичности Земли через акустические волны на ионосферу//Государственный реестр открытий СССР. Открытие № 128 с приоритетом от 25.09.1963.

- Бучаченко А.Л. Магнитопластичность и физика землетрясений. Можно ли предотвратить катастрофу?//УФН. 2014. Т. 184, № 1. С. 101-108.

- Гохберг М.Б., Шалимов С.Л. Литосферно-ионосферная связь и ее моделирование//Российский журнал наук о Земле. 2000. Т. 2, № 2. С. 95-108.

- Гульельми А.В. МГД-волны в околоземной плазме. М.: Наука, 1979. 139 с.

- Гульельми А.В. Эффект Толмэна-Стюарта в земной коре//Физика Земли. 1992. № 10. С. 109-113.

- Гульельми А.В. Ультранизкочастотные электромагнитные волны в коре и в магнитосфере Земли//УФН. 2007. Т. 177, № 12. С. 1257-1276.

- Гульельми А.В. Форшоки и афтершоки сильных землетрясений в свете теории катастроф//УФН. 2015. Т. 185, № 4. С. 415-429.

- Гульельми А.В., Зотов О.Д. Связь электромагнитных волн Pc1 с землетрясениями//Физика Земли. 2010а. № 6. С. 28-34.

- Гульельми А.В., Зотов О.Д. Пятнадцатиминутная модуляция геоэлектромагнитных волн Рс1//Геофизические исследования. 2010б. Т. 11, № 1. С. 64-71.

- Гульельми А.В., Зотов О.Д. Явление синхронизма в динамической системе магнитосфера-техносфера-литосфера//Физика Земли. 2012а. № 6. С. 23-33.

- Гульельми А.В., Зотов О.Д. О магнитных возмущениях перед сильными землетрясениями//Физика Земли. 2012б. № 2. С. 84-87.

- Гульельми А.В., Довбня Б.В., Клайн Б.И., Пархомов В.А. Стимулированное возбуждение альвеновских волн импульсным радиоизлучением//Геомагнетизм и аэрономия. 1978. Т. 18, № 1. С. 179-181.

- Гульельми А.В., Цэгмед Б., Потапов А.С. и др. Сейсмомагнитные сигналы от сильного землетрясения на Суматре//Физика Земли. 2006. № 11. P. 63-69.

- Гульельми А.В., Довбня Б.В., Потапов А.С., Хаякава М. Эффект часовых меток в активности электромагнитных колебаний Рс1 как свидетельство антропогенного воздействия на ионосферу и магнитосферу//Солнечно-земная физика. 2011. Вып. 19. С. 88-92.

- Гульельми А.В., Лавров И.П., Собисевич А.Л. Внезапные начала магнитных бурь и землетрясения//Солнечно-земная физика. 2015. Т. 1, № 1. С. 98-103.

- Гуфельд И.Л., Рожной А.А., Тюменцев С.И. Возмущения радиоволновых полей перед Рудбарским и Рачинским землетрясениями//Физика Земли. 1992. № 1. С. 102-107.

- Добровольский И.П. Теория подготовки тектонического землетрясения. М., 1991. 217 с.

- Довбня Б.В. О связи геомагнитных пульсаций с землетрясениями//Солнечно-земная физика. 2009. Вып. 13. С. 82-85.

- Довбня Б.В. Об эффектах землетрясений в геомагнитных пульсациях и их возможной природе//Геофизический журнал. 2011. Т. 33, № 1. С. 72-79.

- Довбня Б.В. Электромагнитные предвестники землетрясений и их повторяемость//Геофизический журнал. 2014. Т. 36, № 3. С. 160-165.

- Довбня Б.В., Зотов О.Д. О связи импульсных процессов в ионосфере с режимом генерации колебаний Pc1//Геомагнетизм и аэрономия. 1985. Т. 24, № 3. С. 515-518.

- Довбня Б.В., Пархомов В.А., Рахматулин Р.А. Длиннопериодные геомагнитные пульсации, сопровождающие интенсивные рентгеновские вспышки//Геомагнетизм и аэрономия. 1995. Т. 35, № 3. С. 146-150.

- Довбня Б.В., Зотов О.Д., Мострюков А.Ю., Щепетнов Р.В. Электромагнитные сигналы во временной окрестности землетрясений//Физика Земли. 2006. № 8. С. 60-65.

- Довбня Б.В., Потапов А.С., Рахматулин Р.А. Воздействие землетрясений на режим ультранизкочастотных электромагнитных эмиссий//Геофизический журнал. 2012. Т. 34, № 5. С. 189-193.

- Зотов О.Д., Влияние сильных землетрясений на режим генерации колебаний Рс1//Геофизические исследования. 2015 (в печати).

- Зотов О.Д., Гульельми А.В. Проблемы синхронизма электромагнитных и сейсмических событий в динамической системе магнитосфера-техносфера-литосфера//Солнечно-земная физика. 2010. Вып. 16. С. 19-25.

- Зотов О.Д., Калишер А.Л. Статистический анализ эффектов искусственного воздействия на ионосферу//Влияние мощного радиоизлучения на ионосферу. Апатиты: Изд-во Кольского филиала АН СССР, 1979. C. 150-153.

- Зотов О.Д., Гульельми А.В., Собисевич А.Л. О магнитных предвестниках землетрясений//Физика Земли. 2013. № 6. С. 139-147.

- Касахара К. Механика землетрясений. М.: Мир, 1985. 264 с.

- Матвеева Э.Т. Каталог геомагнитных пульсаций типа Рс1 («жемчужин») по данным наблюдений на геофизической обсерватории «Борок» ОИФЗ РАН за 1957-1997 гг. М.: ОИФЗ РАН, 1996. Режим доступа: http://www.wdcb.ru/stp/data/catal_pc/(дата обращения 15.10.2015 г.).

- Нишида А. Геомагнитный диагноз магнитосферы. 1980. М.: Мир, 299 c.

- Пархомов В.А., Климов П.М. Программа «Вектор» для анализа ионосферных токовых систем во время солнечных вспышек//Известия ИГЭА. 2013. № 4 (90). С. 104-108.

- Пархомов В.А., Довбня Б.В., Бородкова Н.А. и др. Импульсные всплески геомагнитных пульсаций в частотном диапазоне 0.2-7 Гц как первый сигнал о взаимодействии межпланетных ударных волн с магнитосферой//Солнечно-земная физика. 2014. Вып. 25. С. 21-28.

- Потапов А.С., Довбня Б.В., Цэгмэд Б. О воздействии землетрясений на ионосферные резонансы Альвена//Физика Земли. 2008. № 4. С. 93-95.

- Сивоконь В.П. Электромагнитные колебания в ионосферно-магнитосферном контуре//Геомагнетизм и аэрономия. 2011. Т. 51, № 4. С. 520-526.

- Собисевич Л.Е., Канониди К.Х., Собисевич А.Л. Наблюдения УНЧ геомагнитных возмущений, отражающих процессы подготовки и развития цунамигенных землетрясений//ДАН. 2010. Т. 435, № 4. С. 548-553.

- Соболев Г.А. Основы прогноза землетрясений. М.: Наука, 1993. 313 с.

- Сурков В.В., Гальперин Ю.И. Электромагнитный импульс в магнитосфере, генерируемый импульсом электрического тока у нижней границы ионосферы//Космические исследования. 2000. Т. 38, № 6. С. 602-613.

- Тарасов Н.Т. Изменение сейсмичности коры при электрическом воздействии//ДАН. 1997. Т. 353, № 4. С. 542-545.

- Троицкая В.А. Классификация быстрых вариаций магнитного поля и земных токов//Геомагнетизм и аэрономия. 1964. Т. 4, № 3. С. 615-616.

- Троицкая В.А., Гульельми А.В. Геомагнитные пульсации и диагностика магнитосферы//Успехи физ. наук. 1969. Т. 97, № 3. С. 453-495.

- Bortnik J., Cutler J.W., Dunson C., et al. The possible statistical relation of Pc1 pulsations to Earthquake occurrence at low latitudes//Ann. Geophys. 2008. V. 26. P. 2825-2836.

- Brune J.N. Implications of earthquake triggering and rupture propagation for earthquake prediction based on premonitory phenomena//J. Geophys. Res. 1979. V. 84. P. 2195-2198.

- Dovbnya B.V. On the earthquake effects in the regime of Pc1//J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2007. V. 69, iss. 14. P. 1765-1769.

- Fraser-Smith A.C., Bernardi A., McGill P.R., et al. Lowfrequency magnetic field measurements near the epicenter of the Ms 7.1 Loma Prieta earthquake//Geophys. Res. Lett. 1990. V. 17. P. 1465-1468.

- Guglielmi A. Elastomagnetic waves in a porous medium//Physica Scripta. 1992. V. 46. P. 433-434.

- Guglielmi A.V., Pokhotelov O.A. Geoelectromagnetic Waves. Bristol; Philadelphia: IOP Publ. Ltd., 1996. 402 p.

- Guglielmi A., Kangas J., Kultima J., Potapov A. An increase in Pc1 wave activity prior to magnetic sudden impulses//J. Geophys. Res. 2000. V. 105, N A11. P. 25185-25189.

- Guglielmi A., Potapov A., Tsegmed B. One mechanism for generation of the co-seismic electromagnetic oscillations//Physics and Chemistry of the Earth. 2004. V. 29. P. 453-457.

- Guglielmi A., Potapov A., Tsegmed B., et al. On the earthquake effects in the regime of ionospheric Alfvén resonances//Physics and Chemistry of the Earth. 2006. V. 31. Р. 469-472.

- Hattori K. ULF Geomagnetic сhanges associated with large earthquakes//Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences (TAO). 2004. V. 15, N 3. P. 329-360.

- Hayakawa M. Electromagnetic phenomena associated with earthquakes: Review//Trans. Ins. Electr. Engrs. Japan. 2001. V. 121-A. P. 893-898.

- Jacobs J.A. Geomagnetic Micropulsations. New York; Heidelberg; Berlin: Springer-Verlag, 1970. 179 p.

- Kangas J., Guglielmi A., Pokhotelov O. Morphology and physics of short-period magnetic pulsations (A Review)//Space Sci. Rev. 1998. V. 83. P. 435-512.

- Lundin R., Guglielmi A. Ponderomotive forces in cosmos//Space Sci. Rev. 2006. V. 127. P. 1-116.

- Masci F. On the recent reaffirmation of ULF magnetic earthquakes precursors//Nat. Hazards Earth Syst. Sci. 2011. V. 11. P. 2193-2198.

- Troitskaya V.A., Guglielmi A.V. Geomagnetic micropulsations and diagnostics of the magnetosphere//Space Sci. Rev. 1967. V. 7, N 5/6. P. 689-769.

- URL: http://neic.usgs.gov/neis/epic/epic_global.html (accessed October 15, 2015.).

- URL: http://www.isc.ac.uk (accessed October 15, 2015).

- URL: http://www.nyiso.com (accessed October 15, 2015).

- URL: http://ghrc.nsstc.nasa. gov/hydro (accessed October 15, 2015).