Обзор методов научного прогнозирования

Автор: Нечипоренко Л.В., Айрапетян А.А., Савина А.С.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 4-2 (23), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается классификация методов научного прогнозирования.

Прогнозирование, прогноз, методология, классификация методов

Короткий адрес: https://sciup.org/140119299

IDR: 140119299

Текст научной статьи Обзор методов научного прогнозирования

Исследование данной темы следует начать с определений прогнозирования, методологии, методики и метода.

Прогнозирование - ряд одной или нескольких логических или математических операций, направленных на получение и обработку информации о будущем на основе однородных методов разработки прогноза конкретного объекта в определённых условиях.

Самым широким по смыслу понятием является методология она представляет из себя область знания о методах, способах, системах прогнозирования. Существует несколько методологий прогнозирования, которые разделились по следующим категориям: предвидение, целеполагание, планирование, программирование, проектирование, перспективы развития процессов с целью выявления проблем, подлежащих решению.

Методика прогнозирования очень близка к понятию технология - это определенное сочетание приемов, способов выполнения прогностических операций, а так же получение и обработка информации о будущем на основе однородных методов разработки прогноза.

И наконец, метод представляет собой сложный прием (упорядоченная совокупность простых приемов) направленных на разработку прогноза в целом; а так же путь, способ достижения цели, исходящий из знания наиболее общих закономерностей.

На сегодняшний день прогнозирование как исследование с широким охватом объектов анализа опирается на большое количество методов. Современная наука насчитывает около 200 методов научного прогнозирования, которые часто используются для осуществления каких-либо целей в деятельности предприятий, однако на практике, как правило, используется 15–20. И если применение методов экспертных оценок и трендовых моделей встречается часто, то новые достижения научной мысли недостаточно востребованы большинством компаний.

Этому факту есть несколько своих причин:

-

— консерватизм (приверженность традиционным ценностям и порядкам);

-

— отсутствие воображения у многих менеджеров;

-

— сложность математического аппарата в новых концепциях прогнозирования;

-

— нехватка информации о новых достижениях в науке;

-

— неочевидность сравнительной практической пользы от их внедрения.

Существует ряд методов, существующих уже несколько десятилетий, но их применение на практике встречается крайне редко. Одним из таких методов выступает метод «мягких» вычислений, к ним относятся эволюционное моделирование, генетические алгоритмы, нечёткие нейронные сети, нечёткие множества и другие. К числу компаний, которым известен данный метод, будут относиться лишь те, чья основная деятельность – активные операции на финансовых рынках (страховщики, банки). Несмотря на то, что в научных кругах практическая польза данных методов не вызывает сомнений, теоретикам редко удаётся донести информацию в доступной форме до практиков.

Вместе с этим в отечественном опыте идет процесс накопления теоретических разработок и создания специальных структур, занимающихся исследованием тенденции в социальных процессах в условиях реформирования общества, тем самым определяя многообразие методов социального прогнозирования.

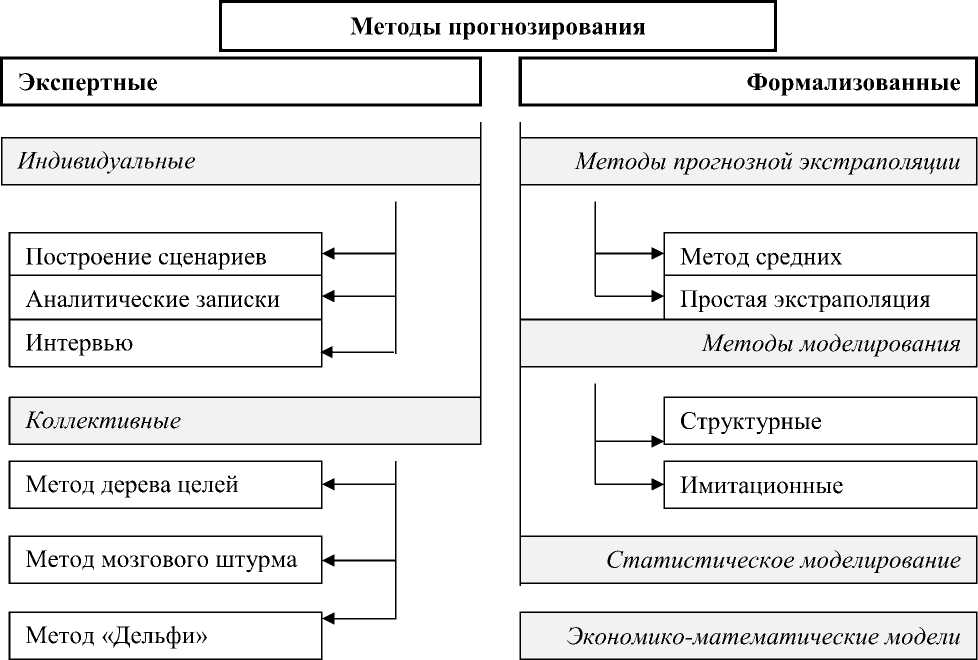

В общедоступных источниках информации представлено большое количество классификаций методов научного прогнозирования. Условно можно выделить две группы методов прогнозирования: Экспертные (интуитивные) и формализованные.

Рис. 1. Методы прогнозирования

Методы прогнозирования, которые основаны на обработке объективных данных о прогнозируемом объекте – называются формализованные. Такую группу методов еще называют фактографическими. Эти методы опираются на факты, информация о которых получена, измерена и обработана, потому эти методы и называют «фактографическими».

К экспертным относят методы, базирующиеся на интуиции и опыте специалистов (экспертов). Именно мнение экспертов является информационной основой этих методов. Легко понять, что это мнение не является фактом, и для того, чтобы его измерить, надо добиться того, чтобы эксперт высказал своё мнение. Это и предопределяет принципиальное отличие экспертных методов от фактографических.

Иногда к группам экспертных и формализованных методов добавляют третью группу – комбинированные методы. Которая означает применение двух ранее указанных групп методов.

При структурировании данных групп методов прогнозирования выделяются основные признаки, такие как степень формализации (экспертные, формализованные, комбинированные), принцип действия и способ получения информации (индивидуальные, коллективные).

Типология прогнозов может строиться по различным критериям в зависимости от целей, задач, объектов, предметов, проблем, характера, периода упреждения, методов, организации прогнозирования и т. д.

Методы научного прогнозирования также разделяют в зависимости от применяемого математического аппарата на математическое, эвристическое и комбинированное прогнозирование.

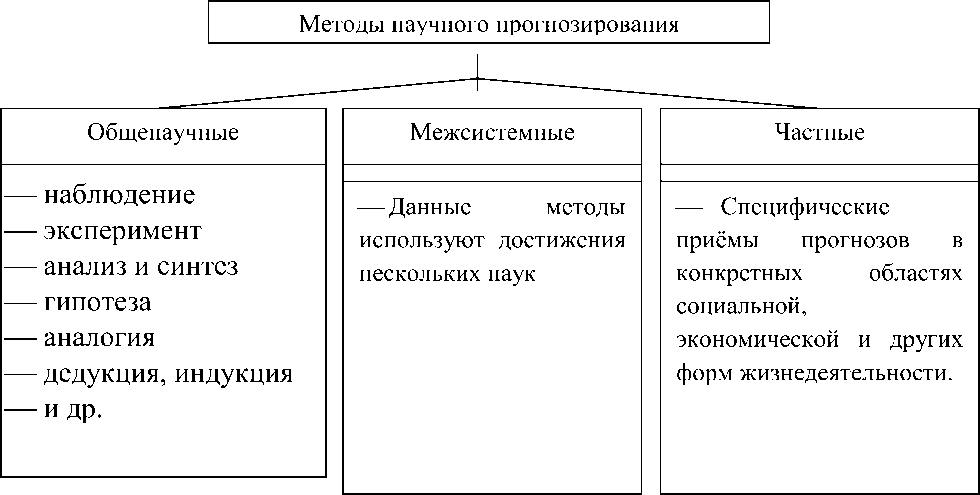

Современные методы научного прогнозирования могут быть подразделены на следующие основные группы:

Рис.2. Методы научного прогнозирования

В заключении можно отметить, что прогнозирование представляет собой сложный процесс, по ходу которого необходимо решать большое количество различных вопросов. Для его производства следует применять в сочетании различные методы прогнозирования, которых на сегодняшний день существует очень большое множество, некоторые из которых были рассмотрены в данном исследовании.

Список литературы Обзор методов научного прогнозирования

- Голиков В. Д. Основы социального прогнозирования и моделирования. Уфа, 2000.

- Кочергин А.Н. Научное познание: формы, методы, подходы. -М., 1991.

- Мангейм Дж. В., Рич Р. К. Политология: Методы исследования. М., 1997.

- Сидельников Ю.В. Технология экспертного прогнозирования, М., Доброе слово, 2004.

- Словарь основных терминов. -М.: Академический Проект. С. А. Лебедев. 2004.