Обзор внешних ориентиров шеи в аспекте оперативной хирургической помощи

Автор: Жандаров К.А., Дыдыкин С.С., Миронцев А.В., Половиков И.П., Гараева Г.А.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Морфология. Патология

Статья в выпуске: 5 т.14, 2024 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Высокая распространенность ранений шеи и сложность их хирургического лечения представляют собой одну из ключевых проблем современной клинической анатомии и оперативной хирургии. Понимание внешней анатомии шеи играет критическую роль в диагностике и лечении данных повреждений. Цель исследования: систематизация и анализ данных о внешних ориентирах шеи, их классификации и значении в хирургической практике, с особым акцентом на применение в оперативной и военно-полевой хирургии.

Внешние ориентиры шеи, хирургия шеи, анатомия шеи, оперативная хирургия, военно-полевая хирургия, ранения шеи, диагностика, хирургическое лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/143183994

IDR: 143183994 | УДК: 611.93:617.53-089 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2024.5.MORPH.4

Текст обзорной статьи Обзор внешних ориентиров шеи в аспекте оперативной хирургической помощи

Competing interests. The authors declare no competing interests.

Funding. This research received no external funding.

Compliance with ethical principles. The author confirm that they respect the rights of the people participated in the study, including obtaining informed consent.

Cite as: Zhandarov K.A., Dydykin S.S., Mirontsev A.V., Polovikov I.P., Garaeva G.A. Review of external neck landmarks in the aspect of operative surgical care. Bulletin of the Medical Institute “REAVIZ”: Rehabilitation, Doctor and Health. 2024;14(5):29–38.

Одной из актуальных проблем оперативной хирургии на данный момент является распространённость ранений шеи и сложность их хирургического лечения. Тот факт, что шея содержит основные органы и системы, демонстрируя широкую доступность для повреждений, последствия которых зачастую имеют комбинированный характер, говорит о существенной сложности проблемы. Повреждения крупных сосудов, нервов могут привести к обильным кровотечениям, воздушной эмболии, парезам и нейромоторным нарушениям конечностей. Иннервация, кровоснабжение жизненно важных органов невозможна без трансцекрвикальной передачи. Кроме того, в области шеи располагаются органы дыхания и пищеварения, их повреждение также несёт серьёзную угрозу жизни и может привести к летальному исходу. Несвоевременное оказание хирургической помощи приводит к инфицированию тканей шеи с тенденцией распространения флегмон на смежные области, что, без сомнения, угрожает летальным исходом. При оказании экстренной помощи хирургу необходимо быстро и точно сориентироваться на шее, в связи с этим понимание внешних ориентиров на шее, является чрезвычайно важным как для действующих хирургов, так и ещё обучающихся врачей. В данной статье освещаются вопросы определения внешних ориентиров шеи и их значения в хирургии, прикладное значение статья имеет для военно-полевой хирургии.

Цель: изучить опыт использования анатомических ориентиров на шее, провести анализ, а на его основе дополнить сведения о наружных ориентирах шеи и разработать подробное, доступное для понимания описание внешних ориентиров шеи, дополненное деление по областям, предоставить их наглядное изображение на оригинальных рисунках, схемах, фотографиях для понимания границ её зон, проекции внутренних структур.

Понимание внутреннего строения организма человека всегда начинается с определения особенностей внешнего строения. Изучение тела человека началось еще с древних времен. Учения Гиппократа, Аристотеля, Галена, которые основывались на изучении анатомического материала, легли в основу дальнейшего развития анатомии. Леонардо Да Винчи, анатом Везалий достоверно изображали строение не только внутренних органов человека, но также давали представление о внешнем строении тела, его мышечных и скелетных ориентирах.

В проведённом нами обзоре литературы мы отмечаем важные детали – внешние ориентиры шеи. Эти образования, используемые врачами, зачастую по-разному интерпретируются в классификациях и медицинских дисциплинах, имеют разные трактовки в учебной и научной литературе.

Знание внешних ориентиров шеи, умение определять их на человеке имеет большое значение при внешнем осмотре, диагностике, при сортировке, оказании первой врачебной и специализированной помощи, проведении хирургических вмешательств. Это даёт возможность определять границы зон, областей, треугольников шеи, позволяет определять проекцию глубоких структур, предполагать повреждение тех или иных органов или анатомических элементов. Также внешние ориентиры используются для выполнения разрезов, создания дренажных апертур и контрапертур при проведении операции.

Таким образом, внешние ориентиры позволяют качественно проводить диагностику и лечение повреждений шеи.

Учения Гиппократа, Аристотеля, Галена, которые основывались на изучении вскрытых трупов, легли в основу нейроанатомии и вертебрологии. В трудах Галена, которые впоследствии изучал Везалий, в изображении внешнего строения тела, скелета, мышц, внутренних органов человека Везалий выявил и исправил около 200 неточностей в анатомии. Он же сформулировал новый принцип обучения: студенты не должны сидеть и слушать чтение учебника. Везалий предлагал им самим делать вскрытия непосредственно во время занятий, опираясь на внешние ориентиры. В 1543 г. вышел его труд «О строении человеческого тела в семи книгах» с иллюстрациями, созданными в мастерской Тициана его учеником Яном Стефаном ван Калькаром [2].

Особая роль в изобразительной анатомии принадлежит художнику Леонардо да Винчи. Известно, что для точного понимания человеческого строения он изучал анатомию на нескольких десятках тел. Художник прекрасно разбирался в анатомии, в его наследии в виде рисунков и записей встречаются рисунки с внешними ориентирами шеи, местами прикрепления мышц, впервые было выполнено изображение щитовидной железы на шее, и им же щитовидная железа была признана органом, а не патологическим субстратом (выростом) как считалось ранее рис. 1, 2 [3].

Рисунок 1. Задняя область шеи, ориентиры, места прикреплений. Автор рисунка Леонардо Да Винчи [3]

Figure 1. Posterior neck region, landmarks, attachment points. Drawing by Leonardo Da Vinci [3]

Рисунок 2. Щитовидная железа. Автор рисунка Леонардо Да Винчи [3]

Figure 2. Thyroid gland. Drawing by Leonardo Da Vinci [3]

Акцент на внешних ориентирах, как важных деталей шеи, делал русский анатом Делицын С.Н., опубликовавший исследовательскую работу о смещае-мости органов шеи при движениях головы человеком [4]. При изучении смещения органов шеи при различных движениях головы на замороженных трупах он выбирал места распила на передней поверхности шеи соответственно тем точкам, которые наиболее легко прощупываются и служат для ориентирования в этой области, а именно подъязычная кость, верхний край щитовидного хряща, перстневидный хрящ, шейные позвонки и, наконец, яремная вырезка [1]. В работе им был отмечен факт доступности шеи для повреждений. Данные этой работы используются нами и в настоящее время.

Особенного внимания заслуживает работа Самарина А.П. «Исследование фасций и соединительнотканных промежутков шеи», в которой впервые были описаны внутренние фасции шеи оосновыва-ясь на внешних ориентирах [2].

В.Н. Шевкуненко впервые дал научное обоснование анатомической изменчивости органов в зависимости от формы топографо-анатомических областей, тем самым заложил основу появления направления прикладной анатомии – типовой анатомии, в том числе типовой анатомии органов шеи. Его исследования показали, что возраст человека и форма шеи определяют топографию и форму расположенных в ней органов и сосудов.

Учёным детально описана типовая анатомия подключичной вены. В норме подключичная вена проходит через нижний угол лестнично-позвоночного пространства и поднимается в область шеи на высоту нескольких миллиметров. У лиц с различными формами шеи описаны достоверные различия топогра- фии подключичной артерии. При тонкой и длинной шее подключичная вена расположена в лестничнопозвоночном пространстве значительно выше, чем у людей с широкой и короткой шеей. В работе использована топография рядом расположенных структур, таких как ключица, акромион, грудина, ключичные и грудинные порции грудино-ключично-сосцевидной мышцы, линии, проведённые с учётом этих структур.

Интересны данные работы с описанием типовой анатомии глотки и восходящей глоточной артерии. У лиц с короткой и широкой шеей глотка шире и короче, чем у лиц с длинной и узкой шеей [5]. Восходящая глоточная артерия у людей с длинной и узкой шеей имеет меньший диаметр и проходит под меньшим углом к серединной линии, чем у людей с короткой и широкой шеей. Получить морфометрические данные было бы невозможно без использования опорных точек – внешних ориентиров шеи.

Для оценки конституционального типа шеи проводят антропометрические измерения на передней поверхности шеи: определяют длину шеи спереди; ширину шеи на различных уровнях измерения (на уровне угла нижней челюсти, подъязычной кости, на границе средней и нижней трети грудиноключично-сосцевидной мышцы и у основания шеи); на боковой поверхности шеи определяют косые размеры (расстояние от угла нижней челюсти до середины яремной вырезки грудины и расстояние от сосцевидного отростка до середины яремной вырезки грудины) и на задней поверхности шеи (задняя длина шеи от верхнего затылочного выступа до седьмого шейного позвонка). Толщину шеи оценивают согласно размерам верхнего переднезаднего диаметра шеи и нижнего переднезаднего диаметра шеи [6].

В обширном исследовании по видам оператив- ных вмешательств на шее автор отмечает, что оперирующему хирургу в условиях военных действий приходилось работать с минимальным информационным обеспечением, при самом малом объёме диагностического оборудования, в основном опираясь на внешние ориентиры. Так, например, оптимальным доступом к глотке и шейному отделу пи- щевода является разрез по переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы [7].

В статье «Оперативные доступы в хирургии шеи»

упоминаются внешние ориентиры, по которым проводятся разрезы. Воротникообразный разрез при гемитиреоидэктомии выполняется вдоль ключицы в проекции её средней трети, доступы к сосудистонервным пучкам целесообразно также осуществлять вдоль переднего или заднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы (косые разрезы). Корме того, отмечена проекция доступной ревизии части позвоночной артерии, которая условно проецируется на пересечение двух линий: горизонтальной – от угла нижней челюсти и вертикальной, проведённой от наружного слухового прохода вниз [8].

При ревизии ран шеи у пострадавших использовался типичный проекционный доступ по переднему краю кивательной мышцы, обеспечивающий наилучший обзор операционного поля и возможность его расширения с помощью пересечения ключицы [9].

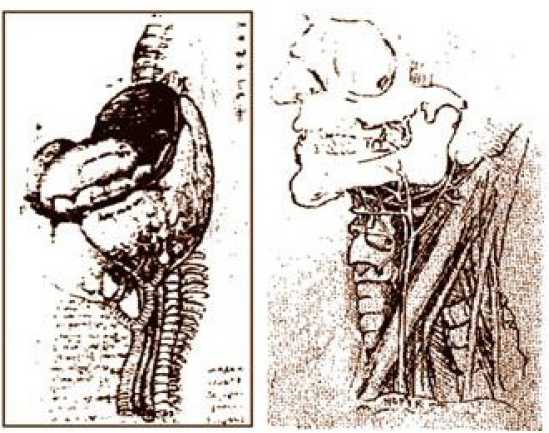

В последние 50 лет врачи при оценке и лечении травм шеи пользуются классификацией, предложенной Монсоном в 1969 году, которая делит поверх- ность шеи на несколько зон, их разделение проводится по внешним ориентирам шеи (рис. 3) [10].

Рисунок 3. Классификация анатомических зон шеи (Монсон 1969) [16]

Figure 3. Classification of anatomical neck zones (Monson 1969) [16]

При оценке и лечении травм шеи используют деление этой области на три зоны:

-

- от ключицы до перстневидного хряща;

-

- от перстневидного хряща до угла нижней челюсти;

-

- от угла нижней челюсти до основания черепа [11, 13–15, 17].

В статье о хирургическом лечение ранений магистральных сосудов шеи упоминается доступ по краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы, от сосцевидного отростка до яремной вырезки [11, 18].

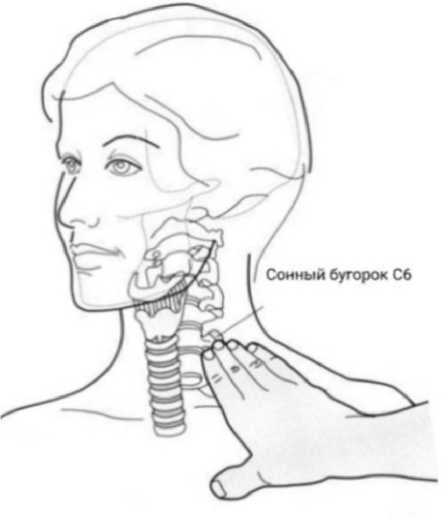

Одним из распространённых способов остановки кровотечения является прижатие сосуда, например прижатие общей сонной артерии и внутренней яремной вены к поперечному отростку шестого шейного позвонка, который наиболее выражен и обнаруживается по краю грудинно-ключичнососцевидной мышцы [12].

По мере анализа литературных данных становится ясно, что во всех работах по анатомии шеи упоминаются внешние ориентиры, но предметной работы, посвящённой внешним ориентирам шеи, нами не найдено. Интересны моменты разнообразия их описания по разным источникам и даже некоторые пробелы, так, например, в изданиях по топографической анатомии внешние ориентиры, формирующие границы области, описывают, что задний край грудино-ключично-сосцевидной мышцы – передняя граница области, передний край трапециевидной мышцы – задняя, ключица ограничивает область снизу, а что ограничивает латеральную область шеи сверху – не указывается. Или, например, нижняя граница задней области указывается лишь как VII шейный позвонок, но нам же известно, что передние порции трапециевидной мышцы прикрепляются к акромиальным концам ключицы. Поэтому важно дополнить анатомические сведения и визуализировать все внешние ориентиры шеи. По мере изучения материала нами определены существенные внешние анатомические ориентиры, названные основными, и несущественные – внешние дополнительные ориентиры (табл. 1).

Таблица 1. Анатомические ориентиры шеи

Table 1. Anatomical landmarks of the neck

|

Основные ориентиры |

Дополнительные ориентиры |

|

Хорошо заметны при осмотре, хорошо пальпируются |

Сложно обнаружить при осмотре |

|

Всегда встречаются (анатомическая норма) |

Заметны у людей с тонкой кожей, низким процентом жира в организме |

|

Наиболее крупные и твердые |

Более мелкие и тонкие |

|

Имеют относительно одинаковое расположение у разных людей |

Большая вариативность расположения относительно основных ориентиров |

Основные внешние ориентиры и границы областей шеи

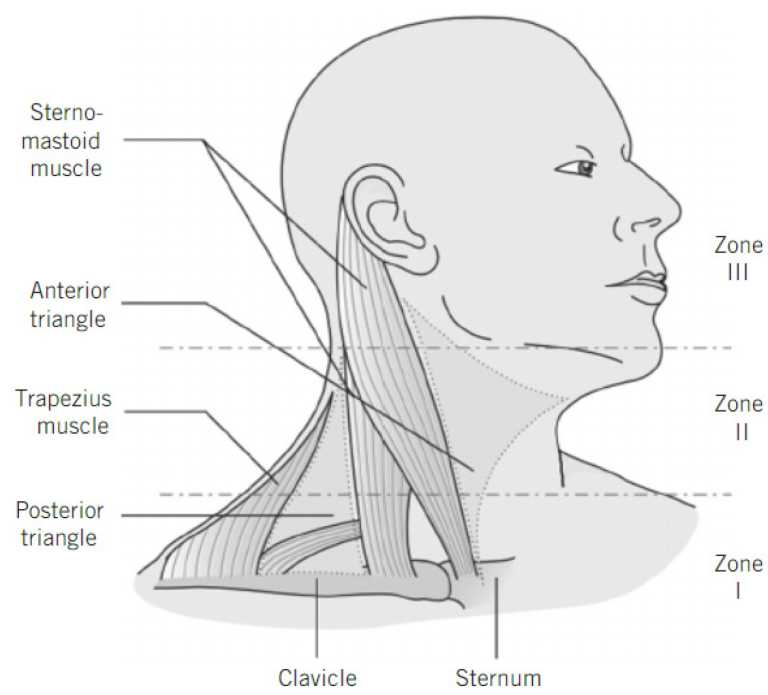

Верхняя граница шеи , отделяющая её от головы, проходит по нижнему краю тела нижней челюсти, затем вдоль заднего контура её ветви, по нижнему краю наружного слухового прохода и сосцевидного отростка височной кости, далее – по верхней выйной линии затылочной кости к её наружному выступу , где переходит на противоположную сторону (рис. 4).

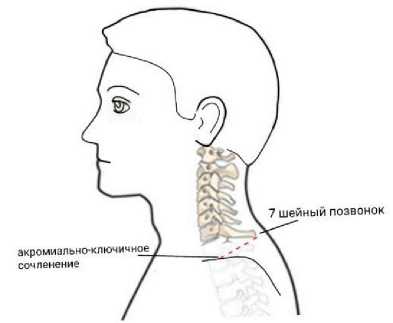

Нижняя граница шеи, отделяющая её от груди, верхней конечности и спины, идёт по верхнему краю рукоятки грудины и ключицы , акромиальному отростку лопатки и от него к остистому отростку VII шейного позвонка с симметричным продолжением на противоположной стороне (рис. 5).

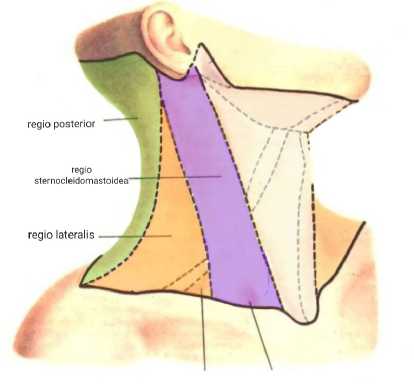

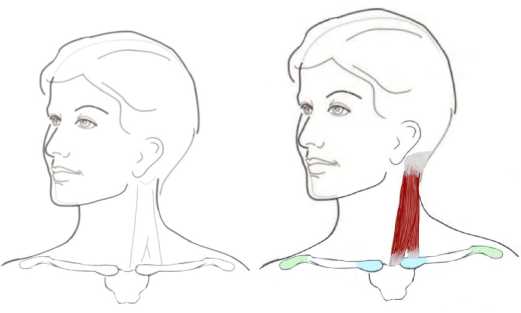

Заднюю область шеи (одинарная) отделяет спереди передний край трапециевидной мышцы. Верхняя граница – наружный затылочный выступ, нижняя граница – линия, соединяющая седьмой шейный позвонок с акромиальными концами ключицы (рис. 5) в месте нижнего прикрепления передних порций трапециевидных мышц.

Область грудино-ключично-сосцевидной (парная) мышцы соответствует краям одноименной мышцы. Верхняя граница – сосцевидный отросток (рис. 4), нижняя – яремная вырезка грудины и грудинный конец ключицы.

Передняя область шеи (одинарная) находится между передними краями грудино-ключичнососцевидных мышц. Верхняя граница – нижний край челюсти и подбородок. Нижняя граница – грудной конец ключицы и рукоятка грудины.

Латеральная область (парная) проходит от заднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы спереди до переднего края трапециевидной мышцы сзади, ключица – снизу, от слияния переднего края верхнего прикрепления трапециевидной мышцы к медиальной части верхней выйной линии затылочной кости с задним краем грудинно-ключично-сосцевидной мышцы в месте прикрепления к гребню сосцевидного отростка височной кости (рис. 6).

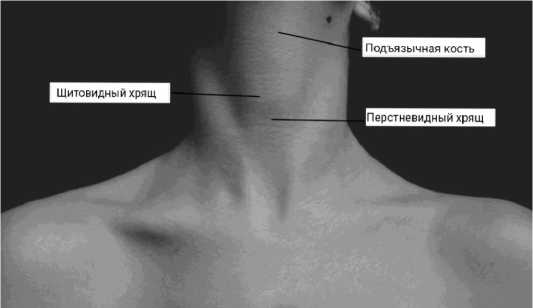

На передней поверхности по средней линии, в средней трети шеи у мужчин невооруженным глазом видно «адамово яблоко» – выступ угла щитовидного хряща – рис. 7 и 8, в сравнении даны ориентиры у женщин – рис. 9.

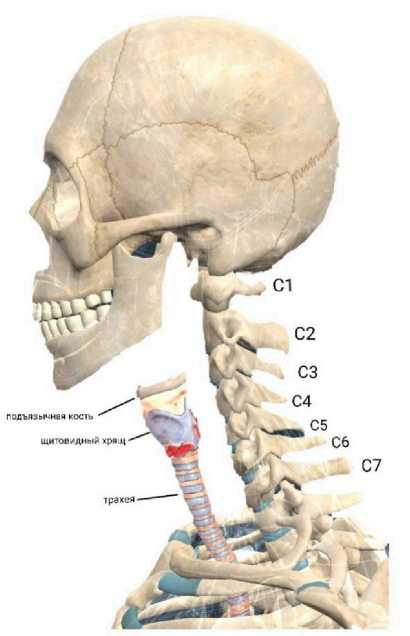

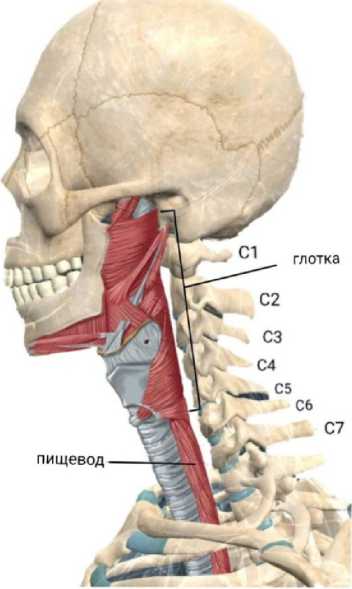

Гортань находится ниже подъязычной кости на уровне 4–6 шейных позвонков и ниже переходит в трахею, скелетотопия образований показана на рис. 10.

Стоит отметить, что глотка идёт от основания черепа позади гортани до шестого шейного позвонка и продолжается в пищевод, который проходит позади трахеи, скелетотопию образований рассмотрим на рис. 11.

Рисунок 4. Сосцевидный отросток височной кости

Figure 4. Mastoid process of the temporal bone

Рисунок 5. Нижняя граница задней области шеи (справа)

Figure 5. Lower border of the posterior neck region (right side)

Рисунок 6. Области шеи (задняя – зеленая, латеральная – оранжевая, грудинно-ключично-подъязычная – фиолетовая, передняя – белая)

Figure 6. Neck regions (posterior – green, lateral – orange, sternocleidomastoid – purple, anterior – white)

Рисунок 7. «Адамово яблоко» – выступ угла щитовидного хряща мужчины

Figure 7. "Adam's apple" - prominence of the thyroid cartilage angle in males

Основу гортани составляют хрящи.

Рисунок 8. Хрящи гортани, шито-подъязычная, шитоперстневидная связки гортани, 4 верхних кольца трахеи (вид спереди и сзади)

Figure 8. Laryngeal cartilages, thyrohyoid and cricothyroid ligaments, upper 4 tracheal rings (anterior and posterior views)

Рисунок 10. Скелетотопия подъязычной кости, щитовидного хряща и трахеи

Figure 10. Skeletotopy of the hyoid bone, thyroid cartilage, and trachea

Рисунок 9. Передняя область шеи у женщины, выступ угла щитовидного хряща отсутствует

Figure 9. Anterior neck region in a female, absence of thyroid cartilage angle prominence

Рисунок 11. Скелетотопия глотки, пищевода, гортани и трахеи

Figure 11. Skeletotopy of the pharynx, esophagus, larynx, and trachea

Над щитовидным хрящом, в проекции С3 позвонка, в точке наибольшего западения мягких тканей (положение лёжа) при пальпации находится проекция подъязычной кости (рис. 12).

Кроме того, положение подъязычной кости легко определяется на поверхности шеи: ей соответствует верхняя поперечная кожная складка под нижней челюстью, образующаяся при лёгком сгибании головы. Под подъязычной костью, на один поперечный палец, пальпируется купол щитовидного хряща.

Ниже щитовидного хряща на один поперечный палец пальпируется как поперечный валик, особенно при разгибании головы, более эластичный перстневидный хрящ (рис. 13).

Важным внешним ориентиром является грудиноключично-сосцевидная мышца . Её клиническое значение определяется локализацией главного сосудисто-нервного пучка и поверхностных вен шеи, ветвей шейного сплетения, топографией лимфатических узлов. Грудино-ключично-сосцевидная мышца прикрепляется к сосцевидному отростку височной кости, рукоятке грудины, грудинному концу ключицы (рис. 14).

Сосцевидный отросток обнаруживается при пальпации позади ушной раковин (рис. 4, 14).

Ключица и грудино-ключичный сустав легко пальпируются и даже внешне видны почти у каждого человека, не страдающего ожирением (рис. 14).

Между грудинными концами ключицы пальпируется яремная вырезка рукоятки грудины (рис. 14).

На уровне перстневидного хряща гортани возможно кратковременное прижатие общей сонной артерии (при кровотечениях из её ветвей) через мягкие ткани к «сонному бугорку» (tuberculum caroticum) – переднему бугорку поперечного отростка VI шейного позвонка, выраженному лучше, чем у других позвонков (рис. 15) [4].

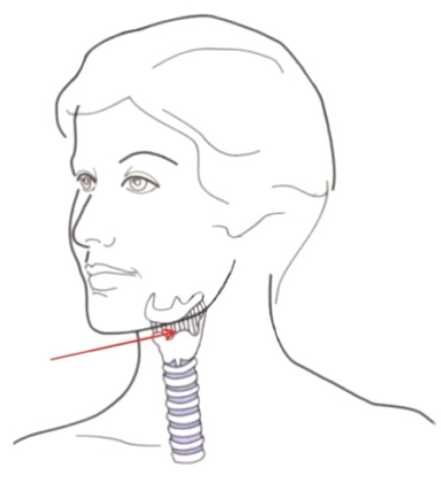

Резаные раны передней поверхности шеи 3-й зоны с пересечением щитоподъязычной мембраны (рис. 8, 15, 16), а иногда и надгортанника приводят к смещению его свободного края вверх вместе с подъязычной костью вследствие тяги мышц дна полости рта. Образуется зияющий дефект гортани, затруднена оротрахеальная интубация. Такой эффект возникает и при пересечении конической связки между щитовидной и перстневидным хрящами (рис. 8). Повреждения язычной, наружной челюстной, наружной и внутренней сонных артерий и яремных вен быстро приводит к смерти от наружного кровотечения и аспирации крови, которая может вызывать асфиксию. Для таких ран характерно выбрасывание при кашле пузырящейся слюны с кровью.

Рисунок 12. Пальпация подъязычной кости в точке максимального западения мягких тканей над щитовидным хрящом по проекционной линии С3 позвонка

Figure 12. Palpation of the hyoid bone at the point of maximum soft tissue depression above the thyroid cartilage along the projection line of the C3 vertebra

Рисунок 13. Перстневидный хрящ на один поперечный палец ниже щитовидного хряща, проекционная линия С6

Figure 13. Cricoid cartilage one finger width below the thyroid cartilage, projection line of C6

Рисунок 14. Места прикрепления грудино-ключичнососцевидной мышцы к сосцевидному отростку височной кости, рукоятке грудины, грудинному концу ключицы

Figure 14. Attachment points of the sternocleidomastoid muscle to the mastoid process of the temporal bone, manubrium of the sternum, and sternal end of the clavicle

Ранения глотки и пищевода сложнее диагностировать. Позднее выявление проникающего ранения глотки и пищевода обуславливает высокую частоту развития осложнений, в том числе инфекционных: флегмону глубоких клетчаточных пространств шеи, медиастинит, сепсис. Симптомы перфорации шейного отдела пищевода – осиплость, кровохарканье, подкожная эмфизема. Помощь при тяжёлых состояниях состоит в восстановлении проходимости дыхательных путей, остановке кровотечения, противошоковых мероприятиях [1].

При повреждениях глотки и пищевода оптимальным доступом на шее является разрез по переднему краю левой грудино-ключичнососцевидной мышцы от вырезки грудины до уровня верхнего края щитовидного хряща (разрез В.И. Разумовского). Хирургическое вмешательство направлено на устранение дефекта стенки органа, дренирование окологлоточного или позадивисцерально-го (околопищеводного) пространств, исключение повреждённой части из акта глотания [2].

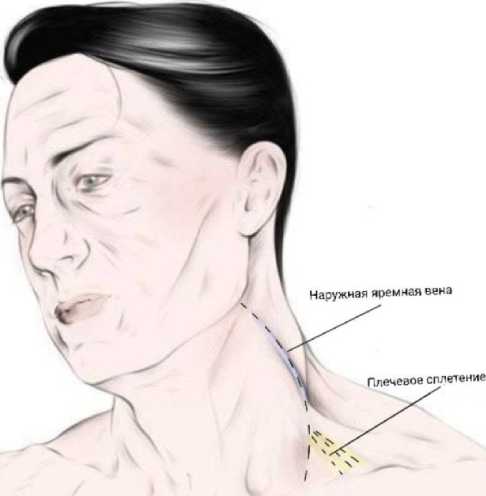

При некоторых видах оперативных вмешательств на шее, например таких, как вагосимпатическая блокада по Вишневскому и блокада плечевого сплетения по Куленкампфу или Соколовскому, важное значение приобретают ориентиры ключица, задний край грудинно-ключично-сосцевидной мышцы и дополнительные ориентиры.

Наружная яремная вена. На наружной поверхности грудино-ключично-сосцевидной мышцы поверх 2-й фасции шеи располагается наружная яремная вена, идущая от угла нижней челюсти вниз и спереди назад, пересекающая её середину. При большом физическом напряжении, крике, явлениях асфиксии эта вена переполняется кровью («набухает») и резко выступает под кожей шеи (рис. 17).

Плечевое сплетение проецируется и иногда просвечивает через кожу в области середины ключицы. Оно проходит в межлестничном промежутке – между передней и средней лестничной мышцами. Кпереди и ниже и несколько медиально от стволов плечевого сплетения в этом же пространстве проходит подключичная артерия.

Выводы

Внешние ориентиры шеи используются многими авторами в изучении анатомии шеи, особенно для построения проекции органов и анатомических элементов, исследованиях ранений шеи, описании хирургических доступов.

К основным внешним ориентирам шеи мы отнесли наружный затылочный выступ, сосцевидный отросток, край нижней челюсти, остистый отросток седьмого шейного позвонка, сонный бугорок, подъязычную кость, акромиальный отросток лопатки, ключицу, яремную вырезку грудины, грудиноключично-сосцевидную и трапециевидную мышцы, щитовидный и перстневидный хрящи гортани.

Рисунок 15. Прижатие общей сонной артерии к сонному бугорку (поперечный отросток VI шейного позвонка)

Figure 15. Compression of the common carotid artery against the carotid tubercle (transverse process of the VI cervical vertebra)

Рисунок 16. Щитоподъязычная мембрана (связка)

Figure 16. Thyrohyoid membrane (ligament)

Рисунок 17. Дополнительные ориентиры шеи: наружная яремная вена, плечевое сплетение

Figure 17. Additional neck landmarks: external jugular vein, brachial plexus

Основные внешние ориентиры шеи используются для описания границ областей и зон определения локализации раневого канала при диагностике и лечении повреждений шеи.

К дополнительным внешним ориентирам шеи мы отнесли наружную яремную вену и плечевое сплетение. Дополнительные ориентиры используются при проведении отдельных оперативных вмешательств (вагосимпатической блокаде по Вишневскому, блокаде плечевого сплетения).

Заключение

Внешние и дополнительные ориентиры шеи играют важную роль в изучении её строения и лечении различных травм шеи. В данной работе представлены, в том числе, оригинальные рисунки, схемы и таблица, облегчающие за счёт наглядного представления понимание внешних ориентиров шеи и применение их на практике. Умение быстро ориентироваться в области шеи и выбирать оптимальные доступы к внутренним органам и элементам шеи способствует своевременному оказанию помощи и определяет благоприятный исход операции.

Литературы [References]

Авторская справка

Жандаров Кирилл Александрович

Канд. мед. наук, доцент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии, института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского, Сеченовский Университет.

Дыдыкин Сергей Сергеевич

Д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии, института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского, Сеченовский Университет. ORCID 0000-0002-1273-0356

Вклад автора: концепция и дизайн исследования.

Миронцев Артем Владимирович

Канд. мед. наук, ассистент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии, института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского, Сеченовский Университет.

Вклад автора: анализ литературы, редактирование.

Половиков Иван Павлович

Студент 2-го курса института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского, Сеченовский Университет.

Вклад автора: написание текста, подготовка иллюстраций.

Гараева Гульнара Айнуровна

Студентка 2-го курса института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского, Сеченовский Университет.

Вклад автора: написание текста, подготовка иллюстраций.

Список литературы Обзор внешних ориентиров шеи в аспекте оперативной хирургической помощи

- Мустафаев Д.М., Егоров В.И. Ранения шеи: обзор литературы. Российская оториноларингология. 2017;3:103–109. Mustafaev D.M., Egorov V.I. Neck injuries: a review of the literature. Russian otorhinolaryngology. 2017;3:103–109. (In Russ). https://doi.org/10.18692/1810-4800-2017-3-103-109

- Лысенков Н.К., Бушкович В.И., Привес М.Г. Учебник нормальной анатомии человека: для медицинских вузов; под редакцией М.Г. Привеса. 9-е изд. Москва: Медицина, 1985:190–192. Lysenkov N.K., Bushkovich V.I., Prives M.G. Textbook of normal human anatomy: for medical schools; edited by M.G. Prives. 9th ed. Moscow: Meditsina, 1985:190–192. (In Russ).

- Гантамиров Т.Т. Леонардо да Винчи и анатомия. Вестник Медицинского института. 2020;1(17):61–66. Gantamirov T.T. Leonardo da Vinci and anatomy. Bulletin of the Medical Institute. 2020;1(17):61–66. (In Russ). https://doi.org/10.36684/med-2020-17-1-61-66

- Делитсин С.Н. К вопросу о смещении органов шеи при некоторых движениях головы. Санкт-Петербург: тип. М.М. Стасюлевича, 1889:131. Delitsin S.N. On the question of the displacement of the neck organs during certain movements of the head. St. Petersburg: type. M.M. Stasyulevich, 1889:131. (In Russ).

- Шевкуненко В.Н. О некоторых факторах, влияющих на топографию органов человеческого тела. Новый хирургический архив. 1922;3:348. Shevkunenko V.N. On some factors influencing the topography of the organs of the human body. New surgical archive. 1922;3:348. (In Russ).

- Баженов Д.В., Калиниченко В.М. Анатомия головы и шеи. Введение в клиническую анатомию. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014:139–167. Bazhenov D.V., Kalinichenko V.M. Anatomy of the head and neck. Introduction to clinical anatomy. Moscow: GEOTAR-Media, 2014:139–167. (In Russ).

- Масляков В.В., Барсуков В.Г., Усков А.В. Виды оперативных вмешательств, выполняемых при ранениях шеи в гражданском лечеб-ном учреждении в условиях локального военного конфликта. Research'n Practical Medicine Journal. 2019;6(1):106–111. Maslyakov V.V., Barsukov V.G., Uskov A.V. Types of surgeries performed at neck wounds in civil medical institution in the conditions of the local military con-flict. Research and Practical Medicine Journal. 2019;6(1):106–111. (In Russ). https://doi.org/10.17709/2409-2231-2019-6-1-11

- Романчишен А.Ф., Гостимский А.В., Мосягин В.Б., Рыльков В.Ф., Карпатский И.В., Вабалайте К.В., Лисовский О.В. Оперативные до-ступы в экстренной и плановой хирургии органов шеи. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2018;(5):75–80. Romanchishen AF, Gostimsky AV, Mosiagin VB, Rylkov VF, Karpatsky IV, Vabalayte KV, Lisovsky OV. Surgical approaches in urgent and elective surgery of the neck. Pirogov Russian Journal of Surgery. 2018;(5):75–80. (In Russ). https://doi.org/10.17116/hirurgia2018575-80

- Мосягин В.Б., Черныш А.В., Рыльков В.Ф., Моисеев А., Кошелев Т.Е. Опыт хирургического лечения ранений шеи. Вестник Российской Военно-медицинской академии. 2012;3(39):86–90. Mosyagin VB, Chernysh AV, Rylkov VF, Moiseev A., Koshelev TE Experience in surgical treatment of neck wounds. Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2012;3(39):86–90. (In Russ).

- Гантамиров Т.Т. Леонардо да Винчи и анатомия. Вестник Медицинского института. 2020;(1)(17):61–66. Gantamirov T.T. Leonardo da Vinci and anatomy. Bulletin of the Medical Institute. 2020;(1)(17):61–66. (In Russ). https://doi.org/10.36684/med-2020-17-1-61-66

- Шабанов А.А., Симбирцев С.А., Трунин Е.М. Хирургическое лечение ранений магистральных сосудов шеи. Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. 2011;3(2):85–90. Shabanov A.A., Simbirtsev S.A., Trunin E.M. Surgical treatment of wounds of the main vessels of the neck. Bulletin of the North-West State Medical University named after I.I. Mech-nikov. 2011;3(2):85–90. (In Russ).

- Коржук М.С., Козлов К.К., Ткачев А.Г., Суздальцев А.М., Малый А.И. Опыт специализированной помощи раненным в шею в Омской области. Омский научный вестник. 2015;2:144. Korzhuk M.S., Kozlov K.K., Tkachev A.G., Suzdaltsev A.M., Maly A.I. Experience of special-ized care for those wounded in the neck in the Omsk region. Omsk Scientific Bulletin. 2015;2:144. (In Russ).

- Алао Т., Васем М. Травмы шеи. Обновлено 3 июля 2023 г. В: StatPearls Интернет. Остров Сокровищ (Флорида): Издательство StatPearls; 2023. Alao T, Waseem M. Neck Trauma. Updated 2023 Jul 3. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023.

- Махмуда М., Санеи Б., Моазени-Бистгани М., Намгар М. Проникающая травма шеи: обзор 192 случаев. Архивы травматических исследований. 2012;1(1):14–18. Mahmoodie M, Sanei B, Moazeni-Bistgani M, Namgar M. Penetrating neck trauma: review of 192 cases. Ar-chives of Trauma Research. 2012;1(1):14–18. (In Russ). https://doi.org/10.5812/atr.5308

- Черных А.В., Машкова Т.А., Мальцев А.Б. Андрей Петрович Самарин. К историческому вопросу о фасциях шеи. Российская оториноларингология. 2020;19(3):105–110. Chernykh A.V., Mashkova T.A., Maltsev A.B. Andrey Petrovich Samarin. On the historical issue of the fas-cia of the neck. Russian Otolaryngology. 2020;19(3):105–110. (In Russ).

- Монсон Д.О., Салетта Дж.Д., Фрирк Р.Дж. Травма сонной артерии и позвоночных артерий. Журнал травм. 1969;9(12):987–999. Mon-son DO, Saletta JD, Freeark RJ. Carotid vertebral trauma. The Journal of Trauma. 1969;9(12):987–999. (In Russ). https://doi.org/10.1097/00005373-196912000-00003

- Новицкий Дж. Л., Стюарт Б., Оои Э. Проникающие травмы шеи: руководство к оценке и управлению. Анналы Королевского колле-джа хирургов Англии. 2018 Янв.;100(1):6–11. Nowicki JL, Stew B, Ooi E. Penetrating neck injuries: a guide to evaluation and management. Annals of the Royal College of Surgeons of England. 2018 Jan;100(1):6–11. https://doi.org/10.1308/rcsbull.2018.6

- Науменко Э.В. Колото-резаное ранение шеи. Лечение в условиях городского стационара (случай из практики). Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. 2014;1. Naumenko E.V. Stab wound of the neck. Treatment in a city hospital (case report). Bul-letin of new medical technologies. Electronic publication. 2014;1. URL: http://www.medtsu.tula.ru/VNMT/Bulletin/E2014-1/5052.pdf