Оценка адаптационных резервов организма по показателям вариабельности сердечного ритма у молодых мужчин на начальных этапах обучения в вузе

Автор: Оленко Е.С., Фомина Е.В., Киричук В.Ф., Кодочигова А.И., Юпатов В.Д., Коновалова А.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Кардиология

Статья в выпуске: 3 т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценка показателя активности регуляторных систем и механизмов нейрогуморальной регуляции деятельности сердца у здоровых мужчин молодого возраста на начальном этапе обучения в вузе. Материал и методы. У 150 мужчин молодого возраста [19,0 (18,0; 19,0) года] на основании анализа вариабельности сердечного ритма изучались показатель активности регуляторных систем (ПАРС) и особенности механизмов нейрогуморальной регуляции сердечной деятельности. Результаты. Установлено, что 40,0% (п=60) мужчин молодого возраста имели удовлетворительное состояние адаптационных резервов организма, 23,3% (п=35) находились в состоянии небольшого функционального напряжения, 24,7% (п=37) имели неудовлетворительную адаптацию, у 12,0% (п=18) зафиксирован срыв адаптации. Заключение. У мужчин-студентов с удовлетворительной, напряженной и неудовлетворительной адаптацией по мере нарастания дезадаптации повышается суммарный эффект всех уровней регуляции на сердечный ритм с увеличением влияния на сердечную деятельность парасимпатического отдела ВНС и снижением активности ответственных за адаптацию церебральных подкорковых структур на фоне повышения психоэмоционального напряжения. У здоровых мужчин-студентов срыв адаптационных резервов организма чаще сопровождается суммарным снижением всех уровней регуляции с преобладанием симпатических влияний на сердечный ритм, реже он связан с резким повышением всех звеньев регуляции и преобладанием влияния парасимпатического отдела вегетативной нервной системы на сердечно-сосудистую систему.

Адаптационные резервы организма, вариабельность сердечного ритма, здоровые мужчины-студенты, нейрогуморальная регуляция деятельности сердца

Короткий адрес: https://sciup.org/149135392

IDR: 149135392 | УДК: 612.179

Текст научной статьи Оценка адаптационных резервов организма по показателям вариабельности сердечного ритма у молодых мужчин на начальных этапах обучения в вузе

щения, т. е. показатели уровня функционирования системы кровообращения [5]. Поэтому одним из важнейших методологических вопросов при диагностике адаптационных процессов является изучение адекватных показателей вегетативного влияния на гемодинамический гомеостаз [6].

Цель: оценка показателя активности регуляторных систем и механизмов нейрогуморальной регуляции деятельности сердца у здоровых мужчин молодого возраста на начальном этапе обучения в вузе.

Материал и методы. Для решения поставленной цели обследовано 150 мужчин, средний возраст которых составил 19,0 (18,0; 19,0) года, учитывая, что мужской пол признан самостоятельным фактором риска многих сердечно-сосудистых заболеваний [7], а также что мужской гормон тестостерон гораздо менее устойчив к длительным эмоциональным нагрузкам и стрессорам [8]. Все обследованные мужчины являются студентами 2-го курса медицинского университета, занимающимися по вузовской программе лечебного и педиатрического факультетов. Диагностика соматического здоровья проводилась с привлечением врача-терапевта. Функциональное состояние организма и его изменение исследовались в зависимости от параметров нейрогумораль-ного баланса и вегетативной регуляции вариабельности сердечного ритма (ВСР) [9].

Протокол исследования. ВСР изучалась с помощью аппаратно-программного комплекса «ВНС-Спектр» (ООО «Нейрософт», Россия). В соответствии с международным стандартом краткосрочная запись регистрировалась в течение 5 мин (300 сек)

не ранее чем через 1,5–2 ч после последнего приема пищи, с отменой накануне употребления кофе, крепкого чая, с ограничением физических и психических нагрузок. Протоколы записей включали фоновую запись электрокардиограммы в положении лежа на спине. Согласно стандартам Европейского кардиологического общества и Североамериканского общества электрофизиологии с помощью прилагаемого программного обеспечения «Поли-Спектр» (ООО «Нейрософт») изучены показатели временного и спектрального анализов, представленные [10– 12] в настоящей работе. Оценивались показатели спектрального анализа в зависимости от показателя активности регуляторных систем (ПАРС), который вычислялся в баллах по специальному алгоритму, учитывающему статистические показатели, показатели гистограммы и данные спектрального анализа кардиоинтервалов: состояние нормы или состояние удовлетворительной адаптации (ПАРС=1–3 балла); состояние функционального напряжения (ПАРС=4–5 баллов); состояние перенапряжения или состояние неудовлетворительной адаптации (ПАРС=6–7 баллов); состояние истощения регуляторных систем или срыв адаптации (ПАРС=8–10 баллов) [13].

Все проводимые процедуры обследования были стандартизированы согласно требованиям этического комитета, а оборудование и программное обеспечение сертифицированы. Полученные результаты интерпретировались с позиции доказательной медицины.

Статистический анализ выполнялся с помощью пакетов программ Statistica 6,0 [14]. Производилась проверка нулевой гипотезы о соответствии результатов закону нормального распределения с использованием критерия Шапиро — Уилка. Учитывая, что изучаемые показатели не описывались законом нормального распределения, дальнейшее исследование зависимостей осуществлялось методами непараметрической статистики. Сравнения переменных выполнялись при помощи критерия парных сравнений Вилкоксона. Сравнение групп проводилось с использованием U-критерия Манна–Уитни. Данные представлялись в виде медианы (Ме) со значениями квартильного диапазона (25%, 75%). Надежность используемых статистических оценок принималась не менее 95%.

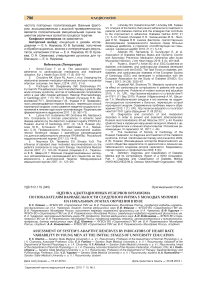

Результаты. Согласно поставленной цели все обследованные мужчины по ПАРС разделены на 4 группы (рис. 1).

Рис. 1. Показатель активности регуляторных систем (ПАРС) у здоровых молодых мужчин на начальном этапе обучения в вузе (ГР1 — мужчины с удовлетворительной адаптацией; ГР2 — мужчины с состоянием функционального напряжения; ГР3 — лица с перенапряжением или состоянием неудовлетворительной адаптации; ГР4 — мужчины с истощением регуляторных систем или срывом адаптации)

Результаты оценки ПАРС, представленные на рис. 1, показали, что 40,0% мужчин (n=60) имели удовлетворительное состояние адаптационных резервов организма (ГР1), 23,3% обследованных (n=35) находились в состоянии небольшого функционального напряжения (ГР2), 24,7% студентов (n=37) имели неудовлетворительную адаптацию (ГР3), у 12,0% (n=18) зарегистрирован срыв адаптации (ГР4).

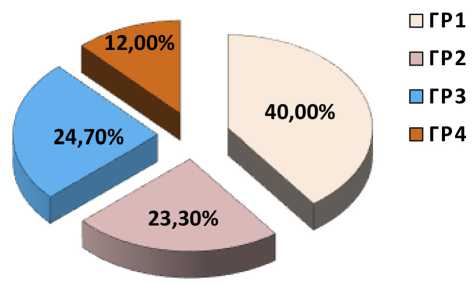

На основе анализа полученных спектральных показателей ВРС (таблица) установлено, что у мужчин с удовлетворительной адаптационно-приспособительной деятельностью (ГР1) общая мощность спектра (total power –ТР) средняя, с небольшим преобладанием мощности спектра высокой частоты (HF), что указывает на оптимальную активность систем регуляции на фоне умеренного преобладания влияний на сердечный ритм парасимпатического отдела ВНС (рис. 2).

У мужчин с состоянием функционального напряжения адаптационных механизмов (ГР2) общая мощность спектра (ТР) повышена, с преобладанием мощности волн высокой частоты (HF). Коэффициент вагосимпатического баланса (LF/HF=0,8 у. е.) характерен для большего влияния на сердечную деятельность парасимпатического отдела ВНС. Нарастание HF%, LF% и снижение VLF% в сравнении с аналогичными показателями у мужчин из ГР1 указывает на усиление напряжения в регуляции с сохранением

Усредненные показатели спектрального анализа ВСР у здоровых молодых мужчин с разным состоянием адаптационных резервов организма (Ме: 25%, 75% квартильного диапазона)

|

Показатели |

Ед./изм. |

ГР1 40,0% (n=60) |

ГР2 23,3% (n=35) |

ГР3 24,7% (n=37) |

ГР4 12,0% (n=18) |

|

ТР |

мсІ |

3463,0 (2617,0; 4285,0) |

5131,5 (1613,7; 6453,7) |

8690,0* (7418,0; 11788,0) |

1629,0# (1034,0; 12511,0) |

|

VLF |

мсІ |

980,0 (685,0; 1332,0) |

939,0 (451,7; 1625,2) |

1945,0* (1051,5; 2567,0) |

774,0# (376,0; 1876,5) |

|

LF |

мсІ |

1082,0 (867,0; 1192,0) |

1168,0 (426,2; 2309,0) |

2676,0* (1992,5; 4135,0) |

568,0# (336,0; 4965,0) |

|

HF |

мсІ |

1212,0 (770,0; 2106,0) |

1256,0 (853,0; 2053,0) |

3492,0* (2103,5; 5547,0) |

341,0# (287,0; 5986) |

|

LF/HF |

у. е. |

0,8 (0,6; 1,4) |

0,8 (0,5; 1,4) |

0,6 (0,4; 1,3) |

1,05 (0,6; 1,5) # |

Примечание: ТР (total power, общая мощность спектра) — вариация N-N интервалов длительностью 5 мин, которая измеряется в частотном диапазоне до 0,4 Гц; VLF (very low frequency) — значение суммарной мощности спектра очень низкочастотного компонента ВСР (менее 0,04 Гц); LF (low frequency) — значение суммарной мощности спектра низкочастотного компонента ВСР (0,04–0,15 Гц); HF (high frequency) — значение суммарной мощности спектра высокочастотного компонента ВСР (0,15-0,4 Гц); LF/HF — коэффициент вагосимпатического баланса; * — р≤0,04 при сравнении показателей ГР3 и ГР1; # — р≤0,01 при сравнении показателей ГР4 и ГР3.

Рис. 2. Диаграмма процентного распределения воздействия на сердечный ритм волн мощности спектра очень низкой частоты (VLF), низкой частоты (LF) и высокой частоты (HF) у здоровых мужчин в ГР1, ГР2, ГР3, ГР4

парасимпатических влияний на сердечный ритм (см. таблицу, рис. 2).

У студентов с неудовлетворительной адаптацией (ГР3) общая мощность спектра ВСР (ТР) значительно повышена (р=0,02) в сравнении с лицами из ГР1 (см. таблицу), что указывает на подключение всех уровней регуляции ССС для достижения ответной приспособительной реакции. Коэффициент вагосим-патического баланса (LF/HF) 0,6 у. е., и нарастание HF%, LF% при дальнейшем снижении VLF% (р=0,03) указывает на усиление парасимпатических влияний на сердечный ритм и нарастание напряжения в регуляции сердечной деятельности (см. таблицу, рис. 2).

У здоровых мужчин-студентов со срывом адаптационных резервов организма (ГР4) имеется резкое снижение общей мощности спектра (ТР) до 1629,0 мсІ (р≤0,04) в сравнении с ГР1; ГР2; ГР3, а существенное увеличение VLF% и снижение HF% (р≤0,01) в сравнении с ГР3 может свидетельствовать о преобладании на сердечный ритм симпатического отдела ВНС (см. таблицу, рис. 2).

Обсуждение. Таким образом, у студентов с удовлетворительной адаптацией (ГР1) функциональные возможности сердца высокие, реакции на различные воздействия хорошо выражены, нагрузки переносятся легко. Определяется наличие значительных резервов сердечно-сосудистой системы. Рефлекторные влияния преобладают над гуморально-метаболическими.

У студентов, находящихся в состоянии функционального напряжения (ГР2), сохраняется парасимпатическое влияние на сердечный ритм, а умеренное повышение общей мощности спектра (ТР) отражает хорошее функциональное состояние ССС и показывает, что поддержание сердечно-сосудистого гомеостаза на должном уровне осуществляется за счет увеличения воздействия на сердечный ритм всех уровней регуляции.

У лиц с неудовлетворительной адаптацией (ГР3) наблюдается дальнейшее усиление парасимпатических влияний на сердечный ритм при нарастании всех контуров регуляции, что приводит к увеличению напряжения в регуляции сердечной деятельности. Отмечен выраженный дисбаланс между затраченной энергией и конечным результатом, что характерно для непродуктивной работы центрального контура регуляции сердечного ритма. Кроме того, VLF тесно связана с психоэмоциональным напряжением и функциональным состоянием коры головного мозга [15]. При снижении мощности VLF-волн в ответ на нагрузку можно говорить о гипоадаптивной реакции [16].

Показатели спектрального анализа ВСР у мужчин в ГР4 свидетельствуют о гиперадаптивном воздействии на сердечный ритм симпатического отдела ВНС, активации кардиостимулирующего и вазоконстрикторного центров продолговатого мозга, а также об усилении гуморально-метаболических механизмов в регуляции сердечного ритма. Учитывая, что показатель VLF отражает степень активации церебральных подкорковых структур, ответственных за адаптацию, и тесно связан с функциональным состоянием коры головного мозга и с психоэмоциональным напряжением, можно прогнозировать резкое психовегетативное перенапряжение организма и срыв его адаптации при нагрузочных реакциях [15]. Однако в ГР4 практически у всех показателей спектрального анализа ВСР наблюдается большой квартильный размах переменных значений 75-го и 25-го процентилей (см. таблицу). Анализ гистограмм распределения частот основных переменных спектрального анализа ВСР показал, что истощение и срыв адаптационных резервов организма у здоровых мужчин-студентов чаще сопровождаются суммарным снижением всех уровней регуляции с преобладанием симпатических влияний на сердечный ритм и реже связаны с резким повышением всех звеньев регуляции и преобладанием влияния парасимпатического отдела ВНС на ССС.

Выводы:

-

1. 40,0% (n=60) мужчин молодого возраста имели удовлетворительное состояние адаптационных резервов организма, 23,3% (n=35) находились в состоянии небольшого функционального напряжения, 24,7% (n=37) имели неудовлетворительную адаптацию, у 12,0% (n=18) зафиксирован срыв адаптации.

-

2. У мужчин-студентов с удовлетворительной, напряженной и неудовлетворительной адаптацией по мере нарастания дезадаптации повышается суммарный эффект всех уровней регуляции на сер-

- дечный ритм с увеличением влияния на сердечную деятельность парасимпатического отдела ВНС и снижением активности ответственных за адаптацию церебральных подкорковых структур на фоне повышения психоэмоционального напряжения.

-

3. У здоровых мужчин-студентов вуза срыв адаптационных резервов организма чаще сопровождается суммарным снижением всех уровней регуляции с преобладанием симпатических влияний на сердечный ритм, реже он связан с резким повышением всех звеньев регуляции и преобладанием влияния парасимпатического отдела ВНС на ССС.

Список литературы Оценка адаптационных резервов организма по показателям вариабельности сердечного ритма у молодых мужчин на начальных этапах обучения в вузе

- Карпова Д. А. Коммуникация: новые вызовы для молодежи. Вестник МГИМО-университета 2013; 5 (32) [электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/internet-kommunikatsiya-novye-vyzovy-dlya- molodezhi.

- Федотова Г.Г., Пожарова Г.В., Гераськина М.А. Оценка функционального состояния организма студентов на основе анализа вариабельности сердечного ритма. Современные проблемы науки и образования 2015; 5 URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=22587.

- Бароненко В. А. Рапопорт Л. А. Здоровье и физическая культура студента. М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2009; 336 с.

- Бодров В.А. Информационный стресс: учеб. пособие для вузов. М.: ПЕР СЭ, 2008; 352 с.

- Юматов E.A., Кузьменко В.A., Бадиков В.И. и др. Экзаменационный эмоциональный стресс у студентов. Физиология человека 2001; 27 (2): 104-16.

- Щербатых Ю.Н. Саморегуляция вегетативного гомеостаза при эмоциональном стрессе. Физиология человека 2000; 26 (5): 151-9.

- Оганов P. Г. Болезни сердца. M.: Литтера, 2013; 1328 с.

- Демина Л. Д. Психическое здоровье и защитные механизмы личности. Барнаул: Изд-во АГУ, 2012: 144 с.

- Трегуб А. С, Кузнецова H.B., Бутовец Г. В. Оценка общего функционального состояния и адаптационных резервов организма человека методом вариабельности сердечного ритма. Международный студенческий научный вестник 2018; 4 (1). URL: http://eduherald.ru/ru/ article/view?id=18624.

- Шлык H. И. Сердечный ритм и тип регуляции у детей, подростков и спортсменов. Ижевск: Удмуртский университет, 2009; 259 с.

- Шлык Н.И., Баевский P.M. Ритм сердца и тип вегетативной регуляции в оценке здоровья населения и функциональной подготовленности спортсменов: материалы VI Всероссиского симпозиума. Ижевск: Удмуртский университет, 2016; 608 с.

- Heart rate variability: Standards of Measurement, Physiological Interpretation and Clinical Use. Circulation 1996; 93: 1043-65.

- Баевский P.M., Берсенева А. П. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний. М.: Медицина, 1997; 265 с.

- Боровиков В. Программа STATISTICA для студентов и инженеров. М.: Компьютер Пресс, 2001; 301 с.

- Хаспекова Н.Б. Диагностическая информативность мониторирования вариативности ритма сердца. Вестник аритмологии 2003; 32: 15-23.

- Флейшман A.H. Вариабельность ритма сердца и медленные колебания гемодинамики: Нелинейные феномены в клинической практике. Новосибирск: СО РАН, 2009; 194 с.