Оценка адаптивного механизма реакции центральной нервной системы обучающихся на запрос когнитивной деятельности

Автор: Белоусова Наталья Анатольевна, Мальцев Виктор Петрович, Семенова Мария Владимировна, Семченко Антон Александрович

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 4 т.22, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - определение соответствия общего функционального состояния нервной системы студентов референсным значениям нормы и эффективности процесса адаптации к условиям учебно-профессиональной деятельности при достижении планируемых результатов обучения. Материалы и методы. Исследование проводилось посредством аппаратно-программного комплекса «НС-ПсихоТест» (Россия, ООО «НейроСофт»). В обследовании участвовали 111 студентов первого-третьего курсов. Результаты. Результаты исследования позволили выявить снижение показателей церебральной обработки сенсорной информации участников. Наибольшая активированность и подвижность нервных процессов в центральной нервной системе отмечается у студентов третьего курса, что отражает более совершенные механизмы адаптивного функционирования центральной нервной системы. У обучающихся вне зависимости от года обучения функциональное состояние центральной нервной системы соответствует референсным значениям нормы. Заключение. Обеспечение когнитивной деятельности студентов педагогического вуза в условиях усложнения учебно-профессиональной деятельности в достижении планируемых результатов обучения обеспечивается оптимально сформированными исполнительными церебральными функциональными системами, что подтверждается состоянием нейродинамических процессов, характеризующих эффективность адаптационных механизмов когнитивной обработки сенсорной информации.

Когнитивная деятельность, функциональное состояние, центральная нервная система, адаптивные механизмы, зрительно-моторная реакция

Короткий адрес: https://sciup.org/147239280

IDR: 147239280 | УДК: 159.91 | DOI: 10.14529/hsm220408

Текст научной статьи Оценка адаптивного механизма реакции центральной нервной системы обучающихся на запрос когнитивной деятельности

N.A. Belousova1, ,

V.P. Maltsev2, ,

M.V. Semenova1, ,

A.A. Semchenko1, , 1South Ural State Humanitarian-Pedagogical University, Chelyabinsk, Russia 2Surgut State Pedagogical University, Surgut, Russia

Введение. Возрастающая сложность социального и научно-технического мира предъявляет высокие требования к уровню подготовки выпускников. Современные требования к обществу, отраженные в основополагающих документах нашей страны (Федеральный закон «Об образовании в РФ», Федеральные государственные образовательные стандарты всех уровней образования и др.), задают векторы развития личности на всех этапах образования, включая и вузовскую подготовку. Сегодня становится актуальной задача развития такого будущего специалиста, который будет не только готов к осуществлению своих профессиональных обязанностей, но и способен самостоятельно ставить перед собой задачи, предлагать пути их решения, предвидеть назревающие проблемы во взаимоотношениях со всеми участниками образовательного процесса, иметь гибкость ума, позволяющую ра- ботать критически и творчески, искать и находить принципиально новые ответы на сложные проблемы.

Особенность процесса адаптации связана с психофизиологическим потенциалом индивида, в который входит совокупностью его личностных, энергетических и регуляторноадаптационных ресурсов [4].

Исследование адаптационных реакций ЦНС, механизмов организации оптимальной исполнительной функциональной системы на запросы когнитивной деятельности представляет собой актуальную проблему не только для физиологии высшей нервной деятельности и психофизиологии, но и для педагогики высшей школы .

Цель исследования – определение соответствия общего функционального состояния нервной системы студентов референтным значениям нормы и эффективности процесса адаптации к условиям учебно-профессиональной деятельности при достижении планируемых результатов обучения.

Материалы и методы. Для оценки адаптивного механизма реакции ЦНС студентов на запрос когнитивной деятельности мы проанализировали результаты исследований по влиянию индивидуальных особенностей нервной системы студентов на когнитивные процессы.

В исследовании, проведенном на базе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета в межсессионный период в 2020/2021 учебном году, нами рассмотрены сенсомоторные реакции и функциональное состояние ЦНС 111 студентов первого–третьего курсов. Общая выборка практически здоровых лиц дифференцирована по годам обучения. Первую группу составили девушки-первокурсницы (n = 42), вторую группу – девушки второго года обучения (n = 33), третью группу – обучающиеся третьего года обучения (n = 36).

Определение нейродинамических характеристик студентов, принявших участие в исследовании, было осуществлено при помощи аппаратно-программного комплекса «НС-ПсихоТест» (ООО «НейроСофт», Россия, сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ18.Д00567). Обследование осуществлялось с помощью следующих методик: «Простая зрительномоторная реакция» (ПЗМР), сложная зрительно-моторная реакция «Реакция выбора»

(СЗМР). Для определения текущего функционального состояния ЦНС обучающихся использовались критерии Т.Д. Лоскутовой: функциональный уровень системы (ФУС), уровень функциональных возможностей (УФВ), устойчивость реакции (УР).

В ходе математико-статистической обработки данных рассчитывались основные статистические параметры (среднее арифметическое значение (М), математические ошибки средних (m). С целью выявления достоверности межгрупповых различий нами применялся F-критерий Фишера однофакторного дисперсионного анализа. Статистически значимыми считали различия при р < 0,05.

Результаты исследования . В табл. 1 обобщены средние показатели студентов, принявших участия в нашем исследовании, сенсомоторных реакций и функционального состояния ЦНС.

Сопоставление полученных в ходе исследования средних групповых значений с нормативными показателями, предложенными и обоснованными И.Н. Мантровой [2], показывают сниженный уровень активации церебральных процессов у обследованных студентов. Анализ показателей ПЗМР по курсам обучения показывает, что наиболее оптимальными являются средние показатели у обучающихся 3-го курса (в целом незначительно превышающие показатели верхнего нормативного диапазона 193–233 мс). Наименьшая автивированность ЦНС констатиро-

Таблица 1

Table 1

Показатели сенсомоторных реакций студентов педагогического вуза, M ± m (SD) Sensorimotor reactions in pedagogical students, M ± m (SD)

|

Показатель, мс Parameter, ms |

Первый курс First year (n = 42) |

Второй курс Second year (n = 33) |

Третий курс Third year (n = 36) |

Р* |

|

ПЗМР Hand-eye coordination test |

242,36 ± 5,55 (35,96) |

258,95 ± 6,78 (38,95) |

238,13 ± 4,66 (27,95) |

Р 1,2 = 0,041 Р 2,3 = 0,013 |

|

Среднеквадратичное отклонение ПЗМР Standard deviation, hand-eye coordination test |

71,79 ± 9,76 (63,26) |

68,54 ± 4,70 (27,01) |

62,07 ± 3,14 (18,82) |

– |

|

СЗМР Choice reaction |

363,63 ± 5,84 (37,88) |

380,82 ± 7,75 (44,51) |

370,35 ± 9,19 (55,13) |

– |

|

Среднеквадратичное отклонение СЗМР Standard deviation, choice reaction |

85,94 ± 2,24 (14,54) |

93,73 ± 3,62 (20,82) |

92,96 ± 5,29 (31,75) |

– |

* статистически значимые межгрупповые различия при сравнении аналогичных показателей между однополыми студентами, при р < 0,05.

* statistically significant intergroup differences between same-sex students, p < 0.05.

вана во второй группе. Среднегрупповые показатели ПЗМР студентов второго курса в среднем на 7–8 % выше аналогичных показателей студентов первого и третьего курсов. Показатели стандартного отклонения ПЗМР отражают стабильность реализации сенсомоторного ответа. В отсутствие достоверных межгрупповых различий четко прослеживается тенденция роста стабильности (порядка на 10 %) простой сенсомоторной реакции у обучающихся от первого к третьему курсу.

Средние показатели групп, принявших участие в обследованиях, отражают однонаправленное значение показателей функциональной подвижности, соответствующих среднему уровню референсного диапазона [1]. При этом наибольшие средние показатели второй группы относительно выше аналогичных показателей 1-й и 3-й группы.

Полученные результаты средних значений СЗМР отражают оптимальную продолжительность когнитивной аналитико-синтетической обработки сложной сенсорной информации. Время центральной задержки, объективно отражающей процессы церебральной переработки информации о сенсорном стимуле и принятия решения о способе ответной реакции на стимул, соответствуют диапазону 120– 130 мс [8], отражающему эффективную нейронную обработку сенсорной информации обследованных студентов. Дифференциро-вочное торможение условно-рефлекторной деятельности обеспечивает более точное ответное реагирование на воздействие раздражителей, что в целом способствует более эффективной адаптации организма к резко изме-

Соответствие средних значений среднеквадратичного отклонения СЗМР нормативным показателям у обследованных студентов отражает относительную уравновешенность возбудительного и тормозного процессов в ЦНС. Эти данные, полученные нами в ходе исследования, коррелируются с данными, приведенными в анализе исследований, проведенными С.С. Гречишкиной с соавт. [6].

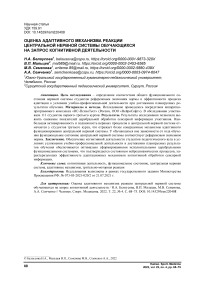

Значение полученных показателей функциональной подвижности нервных процессов обследованных студентов (рис. 1) позволяет утверждать, что превалирующему числу студентов свойственен промежуточный средний тип. На процессы нейрональной передачи сигнала от рецепторов в центральной нервной системе, переработки сигнала в ЦНС и передачи сигнала от ЦНС к рабочему органу затрачивается оптимальное время. Четверть выборки обследования характеризуется высокими показателями нейрональной обработки и дифференцировочного торможения.

Средний уровень выраженности подвижности нервных процессов характеризует оптимальное переключение внимания с одного вида деятельности на другой [5], с одной мысли на другую, что позволяет студентам справляться с требованиями к освоению профессиональных дисциплин на уровне, заложенном во ФГОС соответствующего направления подготовки.

Таким образом, можно заключить, что наиболее эффективная скорость церебральной обработки сенсорной информации в условиях элементарных зрительно-моторных реакций, большая активированность и подвижность няющимся условиям окружающей среды [3], в нашем случае – увеличению числа профессиональных дисциплин к 3-му курсу и услож- нервных процессов в ЦНС отмечается у студентов 3-го курса, что отражает более совершенные механизмы адаптивного функциони-

Рис. 1. Частотное распределение обучающихся по уровню функциональной подвижности, % Fig. 1. Frequency distribution of students by the level of functional mobility, %

нальных дисциплин и уровень требований к когнитивной деятельности по их усвоению выше.

Исследование функционального состояния ЦНС (табл. 2) позволяет оценить качество регуляторных механизмов в организме, определяющих формирование своевременного и адекватного адаптационного ответа организма на изменяющиеся внешне средовые условия и позволяющих определить способность формировать у студента адекватную заданию функциональную систему и достаточно длительно ее удерживать.

Полученные результаты отражают средний уровень функционального состояния студентов, принявших участие в исследовании, вне зависимости от года обучения, что находит свое отражение средних показателях ФУС, УР и УФВ и малыми колебаниями разницы в значениях показателей. При этом можно констатировать, что расчетные критерии функционального состояния обучающихся 3-го курса отражают более высокие значения в диапазоне средних величин (показатели УР и УФВ имеют достоверные различия средних). Средние показатели студентов 1-го и 2-го курса не имеют значимых групповых различий в показателях функционального состояния ЦНС. Полученные результаты свидетельствуют о более высоком общем функциональном состоянии ЦНС и большей устойчивости этого состояния, более высоких функциональных возможностях нервной системы обследованных студентов 3-го курса.

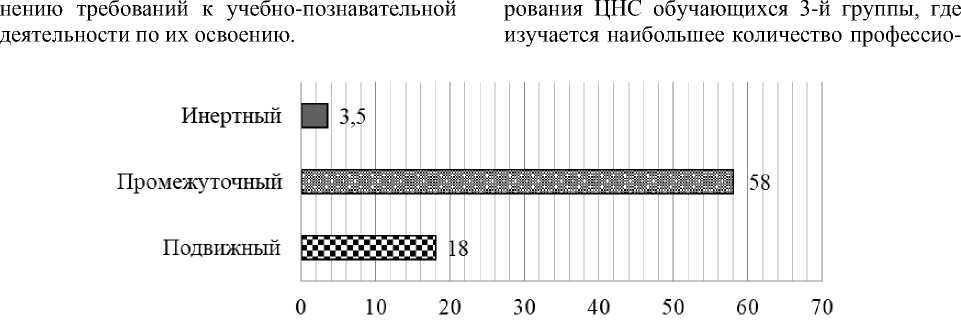

Частотное распределение изучаемого показателя УФВ обследованных представлено на рис. 2.

Таким образом, можно заключить, что наиболее адаптивный тип функционирования ЦНС на запрос когнитивной деятельности в условиях образовательного процесса высшей школы отмечен у обучающихся 3-го года обучения по сравнению со студентами младших курсов.

У студентов, принявших участие в исследовании, вне зависимости от года обучения (сложности предъявляемых когнитивных требований) функциональное состояние ЦНС соответствует референсным значениям, что отражает оптимальный уровень общего функционального состояния ЦНС у большинства студентов в условиях их учебно-профессио-

Таблица 2

Table 2

Показатели функционального состояния ЦНС студентов педагогического вуза, M ± m (SD) Functional status of the central nervous system in pedagogical students, M ± m (SD)

|

Показатель, у. е. Parameter, c. u. |

Первый курс First year (n = 42) |

Второй курс Second year (n = 33) |

Третий курс Third year (n = 36) |

Р |

|

ФУС Functional Level |

4,28 ± 0,07 (0,44) |

4,28 ± 0,09 (0,54) |

4,41 ± 0,11 (0,64) |

– |

|

УР Stable Sensorimotor Responses |

1,70 ± 0,08 (0,54) |

1,71 ± 0,09 (0,52) |

1,96 ± 0,11 (0,63) |

Р 1,3 = 0,041 |

|

УФВ Functionality level |

3,24 ± 0,09 (0,58) |

3,21 ± 0,10 (0,59) |

3,51 ± 0,12 (0,72) |

Р 2,3 = 0,047 |

Рис. 2. Частотное распределение обучающихся по уровню когнитивной работоспособности

Fig. 2. Frequency distribution of students by the level of cognitive performance

нальной деятельности. При этом следует отметить, что показатели, отражающие высокую устойчивость и высокий уровень функциональных возможностей ЦНС, свойственны лишь пятой части выборки (19 % обследованных вне зависимости от года обучения). В когорте обследования преобладали лица с показателями «незначительно сниженной когнитивной работоспособности» (диагностировано у 77 % обследованных студентов). Данный уровень соответствует нижней границе средненормативного диапазона функционального состояния ЦНС и отражает развитие утомления и снижение выполнения простых когнитивных действий, увеличение когнитивной обработки элементарной сенсорной информации и рост числа ошибок. В данном психофизиологическом состоянии, как правило, выполнение сложных когнитивных действий остается сохранным при минимальном количестве ошибок [7], что положительно сказывается на выполнении сложных заданий, присущих профессиональным дисциплинам.

Признаки дисфункции в условиях когнитивной деятельности выявлены лишь у 3 % обследованных.

Полученные результаты отражают оптимальный уровень осуществления когнитивной деятельности в условиях учебно-профессиональной деятельности и эффективную адаптацию к различным когнитивным задачам у большинства обследованных студентов педагогического вуза.

Заключение. Средние показатели нейро-динамических процессов отражают удовлетворительные показатели функционирования ЦНС как в условиях простой, так и сложной условно-рефлекторной деятельности студентов. При этом наиболее эффективная скорость церебральной обработки сенсорной информации в условиях элементарных зрительномоторных реакций и большая активирован-ность и подвижность нервных процессов в ЦНС отмечается у студентов 3-го курса, что отражает более совершенные механизмы адаптивного функционирования ЦНС.

Обеспечение когнитивной деятельности студентов в условиях усложнения учебнопрофессиональной деятельности в достижении планируемых результатов обучения обеспечивается оптимально сформированными исполнительными церебральными функциональными системами, что подтверждается состоянием нейродинамических процессов, характеризующих эффективность адаптационных механизмов когнитивной обработки сенсорной информации.

Полученные результаты обследованных студентов могут быть учтены преподавателями в целях разработки рабочих программ дисциплин, осознанного выбора активных методов и форм обучения и воспитания, отбора содержания учебного материала и средств педагогического воздействия, влияющих на дальнейшее развитие личности студентов и раскрытия их потенциала способностей.

Список литературы Оценка адаптивного механизма реакции центральной нервной системы обучающихся на запрос когнитивной деятельности

- Байгужин, П.А. Функциональное состояние центральной нервной системы при воздействии слабоструктурированной информации / П.А. Байгужин, Д.З. Шибкова // Человек. Спорт. Медицина. - 2017. - Т. 17, № S. - С. 32-42.

- Мантрова, И.H. Методическое руководство по психофизиологической и психологической диагностике / И.Н. Мантрова. - Иваново: ООО "Нейрософт", 2007. - 216 с.

- Николаева, Е.Н. Физиологическая оценка состояния центральной нервной системы студентов в период учебной деятельности / Е.Н. Николаева, О.Н. Колосова // Наука и образование. - 2017. - № 3. - С. 96-100.

- Проблема социально-психологической адаптации обучающихся в современном образовательном пространстве / Э.М. Казин, Н.П. Абаскалова, Н.Э. Касаткина и др. // Сибир. пед. журнал. - 2020. - № 1. - С. 19-28.

- Прохорова, А.М. Роль функциональной асимметрии мозга и силы нервных процессов в формировании адаптивных реакций у студентов: дис. … канд. биол. наук / А.М. Прохорова. - Кемерово: 2005. - 167 с.

- Функциональное состояние здоровья студентов 1 и 4 курсов факультета естествознания / С.С. Гречишкина, А.А. Кузьмин, Т.В. Челышкова, С.А. Перепелица // Наука: комплексные проблемы. - 2019. - № 2 (14). - С. 4-13.

- An evaluation of mental workload with frontal EEG / Winnie K.Y. So, Savio W.H. Wong, Joseph N. Mak, Rosa H.M. Chan // PLoS One. - 2017. - Vol. 12 (4). - e0174949.

- The Effect of Hurdling Performance on The Adaptive Profile of Cerebral Blood Flow in Vestibular Irritation / A.A. Semchenko, A.V. Nenasheva, S.M. Tayebi, A.V. Savchenkov // Annals of Applied Sport Science. - 2021. - No. 9 (4). - http://aassjournal.com/article-1-1047-en.html.