Оценка адаптивности разновидностей пшеницы мягкой озимой к экологическим условиям предгорной зоны Центрального Кавказа

Автор: Манукян И.Р.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 5, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследований – изучить экологическую реакцию сортообразцов пшеницы мягкой озимой на природные условия предгорной зоны Центрального Кавказа. В 2022–2024 гг. в предгорной зоне Центрального Кавказа были изучены 15 сортов пшеницы озимой мягкой, включая образцы из коллекции Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова (ВИР). Полевые испытания проводились в соответствии с методикой Госсортоиспытания. Для оценки засухоустойчивости использовались различные индексы: индекс линейной плотности колоса (ПК) – число зерен в колосе/длина колоса; канадский индекс (Ki) – масса зерна с колоса/длина колоса; индекс продуктивности растений (ИПР) – отношение произведения числа зерен колоса на вес зерна колоса к длине колоса; индекс стабильности урожайности (YSI). Для всех сортов были рассчитаны индексы засухоустойчивости на основе данных по урожайности в самый засушливый (2024) и более благоприятный (2022) годы. Также был рассчитан суммарный балл рангов каждого образца по всем индексам. В условиях засухи был проведен отбор форм пшеницы мягкой озимой, которые стабильно обеспечивают все основные элементы структуры урожая. К числу наиболее продуктивных и устойчивых к абиотическим факторам среды сортообразцов пшеницы озимой мягкой можно отнести 2 образца из Ирака № T1 и № T3 (V. graecum и V. ferrugineum), сорта Arap и Naz (V. erytrhospermum) из Казахстана, Chornobrova (V. uralicum) из Украины и Livius (V. erytrhospermum) из Австрии. Устойчивыми к фузариозу колоса относятся: Naz (V. barbarossa), SuMai 3 (V. ferrugineum), Livius и Arap (V. erythrospermum), № T1, T3, T17 из Ирака (V. ferrugineum и V. graecum), К21923 (V. delfii). Эти образцы, выделенные по совокупности признаков, перспективны для использования в селекции на засухоустойчивость в условиях предгорной зоны Центрального Кавказа. Предложенная система индексов позволяет оценить различные аспекты засухоустойчивости и адаптивности сортообразцов.

Пшеница озимая мягкая, селекционные индексы, засухоустойчивость, разновидности пшеницы

Короткий адрес: https://sciup.org/140309758

IDR: 140309758 | УДК: 631.11 571 | DOI: 10.36718/1819-4036-2025-5-91-103

Текст научной статьи Оценка адаптивности разновидностей пшеницы мягкой озимой к экологическим условиям предгорной зоны Центрального Кавказа

Введение. По данным Росгидромета, за последние 30 лет, с 1991 по 2020 г., в СевероКавказском федеральном округе наблюдается заметное потепление климата. Среднегодовая температура воздуха выросла на 1,0–1,6 °C, а количество годовых осадков сократилось на 29 мм по сравнению с периодом с 1961 по 1990 г. [1]. Для адаптации к этим изменениям в зерновом производстве предлагаются следующие меры:

– расширение посевов сортов, устойчивых к засухе;

– мелиорация земель;

– переход к технологиям минимальной или нулевой обработки почвы.

Последняя мера вызывает споры, поскольку не всегда оправдывает себя. С одной стороны, она позволяет сократить затраты на обработку почвы. С другой стороны, она может привести к увеличению количества заболеваний и вредителей, что особенно опасно для зерносеющих регионов, где фузариоз колоса является серьезной проблемой [2, 3].

улучшить качество зерна. Для этого нужно искать новые способы производства продуктов питания, которые позволят получать максимальный урожай при минимальных затратах [4].

Аридизация климата в регионе выражается в осеннем дефиците влаги в почве и повышении среднесуточных температур в период, соответствующий рекомендованным срокам посева пшеницы озимой мягкой. В зимний период в предгорьях снежный покров появляется в середине ноября, но его высота сильно колеблется из года в год и отличается неустойчивостью.

На равнинной части республики снежный покров быстро сходит с полей, что негативно сказывается на условиях зимовки озимых зерновых культур.

Наибольшее количество осадков выпадает в мае и июне, когда гидротермический коэффициент (ГТК) составляет 1,12. С сентября по январь наблюдается засушливый период, ГТК в это время равен 0,63. Воздействие засухи негативно сказывается на урожае сельскохозяйственных культур, в т. ч. хлебных злаков, что подтверждается исследованиями [5,6].

Чтобы удовлетворить прогнозируемый спрос на пшеницу, необходимо создать сорта, которые будут более продуктивными и устойчивыми к стрессовым факторам, способными лучше противостоять биотическим и абиотическим воздействиям. Это наиболее экономичное решение для достижения поставленной цели. Засухоустойчивые сорта пшеницы должны быть адаптированы к конкретным почвенно-климатическим условиям каждого региона, что позволит им полностью раскрыть свой потенциал.

В процессе селекции особое внимание уделяется изучению различных морфологических и физиологических признаков пшеницы озимой мягкой, которые играют ключевую роль в повышении урожайности. Эти признаки играют важную роль в физиологии растений и фотосинтетической деятельности, позволяя выявлять устойчивые к стрессовым факторам генотипы [7, 8].

Некоторые морфологические характеристики пшеницы могут оказывать положительное влияние на хозяйственную ценность сорта в определенных экологических условиях. Более того, гены, отвечающие за эти признаки, могут быть связаны с генами, которые определяют урожайность и качество зерна.

К примеру, многие ученые акцентируют внимание на благотворном влиянии безостых сортов на урожайность, особенно в условиях засухи. В то же время некоторые исследователи, напротив, отмечают преимущества остистых сортов перед безостыми [9, 10].

В регионе существует насущная потребность в разработке и внедрении перспективных сортов пшеницы озимой мягкой, устойчивых к засухе, болезням и другим стрессовым факторам, как основного источника продовольствия. Для успешной селекции пшеницы озимой мягкой необходимо провести тщательный анализ исходного материала с точки зрения его устойчивости к засушливым условиям и болезням [11–14]. Морфологические признаки, используемые для классификации разновидностей пшеницы озимой мягкой, такие как наличие остей, играют важную роль физиологии растений. Отдельные морфологические признаки сорта в конкретных природных условиях могут быть особенно полезны для повышения адаптивности и урожайности [11, 15].

Комплексную морфофизиологическую характеристику засухоустойчивости селекционного материала пшеницы озимой мягкой необходимо проводить по наиболее информативным пря- мым показателям продуктивности. Воздействие засухи оценивается по нескольким параметрам, главными из которых являются фактический урожай зерна и его качество. К косвенным показателям относятся: высота растений, длина колоса, количество зерен в колосе, масса 1000 зерен и другие морфологические, фенотипические и количественные характеристики [16].

Цель исследований – изучить экологическую реакцию сортообразцов пшеницы мягкой озимой на природные условия предгорной зоны Центрального Кавказа.

Задачи: оценить сортообразцы на адаптивность и засухоустойчивость; выявить среди них образцы с комплексом хозяйственно полезных признаков и устойчивостью к климатическим условиям предгорной зоны Центрального Кавказа.

Объекты и методы. За годы исследования с 2022 по 2024 г. было изучено 15 сортообразцов пшеницы озимой мягкой. Почвы опытного участка представляют собой выщелоченный чернозем, который подстилается галечником. Водный режим здесь промывной, что дополнительно усугубляет проблему недостатка влаги. Среднегодовое количество осадков составляет 735 мм, при этом 75 % из них выпадает в период с мая по июль. Площадь делянок – 1 м2, посев – ручной, норма высева – 400 млн/га, предшественник – соя.

При оценке сортообразцов на адаптивность и засухоустойчивость использовали различные селекционные индексы: линейной плотности колоса (ПК) – число зерен в колосе/длина колоса; канадский индекс (Ki) – масса зерна с коло-са/длина колоса; продуктивности растений (ИПР) – отношение произведения числа зерен колоса на вес зерна колоса к длине колоса; индекс стабильности урожайности (YSI) – отношение урожайности в стрессовый год (Y S ) к урожайности в благоприятный год (Yp). Значение индекса YSI ≥ 1 свидетельствует о толерантности сорта к засушливым условиям [16, 17]. Статистическую обработку данных проводили по Б.А. Доспехову [18]. Фенологические наблюдения – по методике Госсортоиспытания [19].

Результаты и их обсуждение. Пшеница – это основной продукт питания для трех четвертей населения Земли, поскольку в ее зернах содержатся необходимые человеку белки, жиры, углеводы, витамины и другие полезные вещества. Одним из ключевых факторов, ограничивающих производство и урожайность пшеницы, яв- ляется засуха. В условиях засухи на формирование продуктивности пшеницы озимой мягкой влияют различные аспекты: генетические особенности растений, интенсивность и продолжительность воздействия стрессовых факторов, состояние здоровья растений и их питание, а также взаимодействие генотипа растений и окружающей среды.

Большинство районированных сортов пшеницы озимой мягкой относятся к разновидности lutescens. Однако существуют и другие формы пшеницы озимой мягкой, которые могут стать источником новых генов, обеспечивающих устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды (табл. 1).

Изучение истории окультуривания пшеницы свидетельствует, что в регионах, где она зародилась и эволюционировала (в Передней и Малой Азии, Закавказье, Эфиопии и других местах), в древности произрастали ее остистые формы. Ости считаются признаком ксероморф-ности, т. е. устойчивости к засушливым условиям. Безостые же формы пшеницы появились позже, в результате селекции.

Таблица 1

|

Образец (страна) |

Разновидность |

Опуш. колоса |

Наличие остей |

Цвет колоса |

Цвет зерновки |

|

Naz (Казахстан) |

barbarossa |

Есть |

Есть |

Красный |

Красный |

|

Rausin (Казахстан) |

hostianum |

Есть |

Есть |

Белый |

Красный |

|

Livius (Австрия) |

erythrospermum |

Нет |

Есть |

Белый |

Красный |

|

No T1 (Ирак) |

graecum |

Нет |

Есть |

Белый |

Белый |

|

No T3 (Ирак) |

ferrugineum |

Нет |

Есть |

Красный |

Красный |

|

No T17 (Ирак) |

graecum |

Нет |

Есть |

Белый |

Белый |

|

К-21923 (Турция) |

delfii |

Есть |

Нет |

Красный |

Белый |

|

Chornobrova (Укр.) |

uralicum |

Нет |

Есть |

Белый |

Фиолетовый |

|

К-39892 (Россия) |

erythrospermum |

Нет |

Есть |

Белый |

Красный |

|

Arap (Казахстан) |

erytrhospermum |

Нет |

Есть |

Белый |

Красный |

|

Su-Mai 3 (Китай) |

ferrugineum |

Нет |

Есть |

Красный |

Красный |

|

Batum (США) |

erythrospermum |

Нет |

Есть |

Белый |

Красный |

|

FD 71012 (США) |

uralicum |

Нет |

Есть |

Белый |

Фиолетовый |

|

Anara (Казахстан) |

erythrospermum |

Нет |

Есть |

Белый |

Красный |

|

Баграт st (Россия) |

lutescens |

Нет |

Нет |

Белый |

Красный |

Разновидности пшеницы озимой мягкой из коллекции ВИР

Varieties of soft winter wheat from the VIR collection

Климат в этих районах является жарким с длительными периодами засухи. Очевидно, что морфофизиологические признаки диких злаков сформировались в процессе эволюции, как адаптации к суровым почвенно-климатическим условиям этих мест. Злаки представляют собой группу растений, которые относятся к ксерофитам. Их отличительной чертой является высокий осмотический потенциал клеточного сока.

Морфологически ксерофиты характеризуются жесткими и кожистыми листьями, на которых расположено множество устьиц. В засушливый период защитной реакцией растения является скручивание листьев, устьица оказываются внутри, транспирация снижается.

Ости считаются одним из признаков, свидетельствующих о способности растений адапти- роваться к засушливым условиям. В условиях нехватки влаги колосья с остями демонстрируют лучшие физиологические характеристики по сравнению с безостыми. Ости более равномерно распределяют свет, улучшают фотосинтез, активируют рост и развитие растений [16].

Роль остей в формировании урожайности зависит от генетических особенностей сорта и погодных условий в период вегетации. В засушливых условиях ости в комплексе с другими признаками обеспечивает колос продуктами фотосинтеза. В некоторых случаях есть преимущество остистых форм перед безостыми по урожайности [10, 20].

Было установлено, что длинные ости увеличивают фотосинтез. Если флаговый лист функционирует в течение вегетационного периода, наличие остей не влияет на формирование зерна. Однако когда лист поражен болезнями, фотосинтез остей может частично компенсировать его роль в наливе зерна. Помимо засухи, к неблагоприятным факторам среды относятся возбудители болезней и фитофаги. Их роль в снижении количества и качества зерна велика. Вредоносность этих организмов также сильно зависит от климатических условий года [21].

Метеоусловия за период изучения адаптационных свойств сортообразцов значительно различались. Изучаемые сорта также отличались по своей продуктивности. Хорошей вла-гообеспеченностью и благоприятными условиями за время испытания характеризовался 2022 г. (ГТК – 0,95). Дефицит влаги за вегетационный период отмечен в 2024 г. (ГТК – 0,64). В 2023 г. ГТК за вегетационный период составил 1,06, что вызвало вспышку заболеваний, в т. ч. фузариоза колоса [11, 14]. В таблице 2 приведены параметры элементов продуктивности изучаемых сортообразцов в благоприятный и стрессовый годы. В ходе исследования сортооб-разцов были получены данные об их репродуктивном потенциале и о том, как засуха влияет на урожайность. В засушливый год наблюдалось снижение продуктивности всех образцов.

В среднем в 2022 г. урожайность составила 609,7 г/м2, а в засушливом 2024 г. – 507,2 г/м2. Это означает, что в условиях засухи продуктивность пшеницы озимой мягкой может снижаться в среднем на 16,8 %.

Самый низкий уровень урожайности продемонстрировал образец К-21923 (Турция, v. delfii). В 2022 г. его продуктивность составила 287,0 г/м2, а в 2024 г. – всего лишь 225,0 г/м2, что в 2,2 и 2,8 раза ниже, чем у стандартного сорта Баграт. К образцам, чья урожайность выше стандартного сорта Баграт, относятся: № T1 (Ирак, v. graecum) с урожайностью в благоприятный и засушливый годы 887,5 и 793,5 г/м2 соответственно, № T3 (Ирак, v. ferrugineum) с урожайностью 824,6 и 687,5 г/м2 соответственно, Arap (Казахстан, v. erytrhospermum) с урожайностью 805,0 и 740,0 г/м2 соответственно, Naz (Казахстан, v. barbarossa) с урожайностью 778,0 и 650,0 г/м2 соответственно, Livius (Австрии, v. erythrosper-mum) с урожайностью 755,0 и 646,0 г/м2 соответственно, Chornobrova (Украина, v. uralicum) с урожайностью 745,0 и 630,4 г/м2 соответственно, № T17 (Ирак, v. graecum) с урожайностью в благоприятный и засушливый годы 726,0 и 630,0г/м2 соответственно (табл. 2).

Показатель «вес зерна колоса» в благоприятный год в среднем составил 1,66 г, в засушливый год – 1,43 г, снижение значения показателя в среднем составило 13,8 %. Показатель «длина колоса» в благоприятный год в среднем составил 10,6 см, в засушливый год – 9,44 см, снижение показателя в среднем составило 10,5 %. Показатель «число зерен в колосе» в благоприятный год в среднем составил 49,2 шт., в засушливый год – 41,4 шт., снижение значения показателя в среднем составило 15,8 %.

В 2023 г. в условиях избыточного увлажнения развилась эпидемия фузариоза колоса. В условиях эпифитотии сортообразцы проявили свою устойчивость к заболеванию и были разделены на две группы: устойчивые (количество фузариозных зерен до 5 % и восприимчивые – больше 5 %). К числу устойчивых сортообраз-цов можно отнести: Naz (v. barbarossa); Su-Mai 3 ( v. ferrugineum ), Livius и Arap (v. erythrosper-mum), № T1, T3, T17 из Ирака ( v. ferrugineum и graecum ) (см. табл. 2).

К восприимчивыми сортообразцам можно отнести: К-21923 (Турция, v. delfii ), Баграт (Россия, v. lutescens ), Anara (Казахстан, v. erytrhosper-mum ), Batum (США, v. erytrhospermum ), К-39892 (Россия, v. erytrhospermum ), FD 71012 (США, v. uralicum ), Chornobrova (Украина, v. uralicum), Rausin ( v. hostianum ).

В процессе селекции особое внимание уделяется не только количественным показателям урожайности, но и комплексной оценке устойчивости растений к различным стрессовым факторам [9, 12, 13].

Ключевым показателем устойчивости является продуктивность, которая складывается из нескольких параметров: числа зерен в колосе, средний вес зерна с колоса, масса зерна 1000 зерен, число колосьев на квадратном метре. Известно, что сумма эффективных температур за вегетационный период оказывает слабое отрицательное влияние на продуктивность колоса, в то время как количество осадков имеет положительное влияние.

|

CM СБ |

X I со О s СБ со е" |

О'" I Ф Ф со |

Ю CD^ |

CD LO" |

co cm" |

LO cm" |

co" |

co cm" |

co cm" T— |

oo co" |

CD |

CM |

CM cd" |

oo" |

oo LO" |

oo oo" |

LO oo" |

1 |

|

Л о CM CM ’5_2 |

н 3 CD О О о |

CD см |

co cd' LO |

oo" CM |

CD oo" co |

CM LO" LO |

co cd" LO |

CM CM |

co cm" CM |

LO" LO |

CM x— |

OO ^ |

x— |

oo co" co |

oo" co |

oo" co |

CM oo" co |

1 |

|

m ® о > ^ h О |

I Ф Ф со О о |

см см CD см |

co LO |

CD co' CO |

CD |

CD co" |

CD cd" CO |

CD LO |

CD LO" CM |

CD т— |

CD cm" LO |

CD cd" LO |

CD cm" LO |

CD ^ |

CD ^ |

CD О |

co ^ |

1 |

|

>s « £ = Q-S |

о сб" о о |

* CD CM |

LO cd' T— |

CO oo" |

CM cd" |

OO cd" t— |

LO cd" t— |

CM cd" T— |

LO oo" |

LO cd" t— |

CO cd" |

CO cd" t— |

CD oo" |

CD cd" |

oo" |

oo |

CD cd" T— |

1 |

|

о к: СБ |

||||||||||||||||||

|

C -Q to ra m о 15 |

S |

CM CM CD CM |

T— |

CD CT>" |

CD CD т— |

О co" т— |

CD cm" |

oo cm" T— |

CD cd" |

LO cm" T— |

CD т— |

LO cd" t— |

LO cd" |

LO cd" |

CD cd" |

CD cd" |

CD т— |

1 |

|

П co > 2 « |

сб' о о о к: О |

* CM CD CM |

°1 T— |

OO О |

°1 T— |

CO cm" |

°1 T— |

oo T— |

CO cd" |

oo т— |

т— T— |

CM cm" |

CM т— |

CD cd" |

CD cd" |

t— т— |

CD т— |

1 |

|

s 3 ф Ф H J о |

СБ I Ф со о ф 00 |

CM CM CD CM |

cm" |

CD т— |

cm" |

LO cm" |

CO cm" |

CM cm" |

CD cd" |

CD cm" |

°4 T— |

co cm" |

^ T— |

CM т— |

t— т— |

C7 T— |

см T— |

1 |

|

о о? |

04 л |

* CM CD CM |

CD cd' LO CO |

CD cd' OO CM |

CD co" CO |

co" CD |

^ oo co |

CD cd" co co |

CD LO" CM CM |

cd" CO CO |

CD cd" CO |

CD о |

CD О |

CD co" CD CO |

CD cd" CM CO |

CD cd" OO CO |

CD cd" LO |

CM |

|

8* о |

о о >s СБ О |

CM CM CD CM |

CD oo" |

CD cd" CD CO |

CD LO" LO |

oo oo |

^ CM oo |

CD co" CM |

CD OO CM |

CD ^ |

CD oo" CO CO |

CD LO" CD OO |

CD co" CM LO |

CD cd" 5 |

CD О |

CD LO" LO LO |

CD oo" CM CO |

см s |

|

с |

ZT ф со СБ Ю О |

N z |

c (Л ZD СБ or |

CO D □ |

x— Ol z |

co Ol z |

x— Ol z |

CO CM CD ^Z |

СБ I О c о О |

CM CD OO CD CO ^Z |

2 |

CO ^ D CO |

E D Ф 00 |

CM CD x— a |

E СБ c |

W 1— СБ СБ LO |

LO CL О ZE |

|

В комплексной оценке на устойчивость используются различные специальные индексы [17] (табл. 3). Один из таких показателей – индекс линейной плотности колоса (ПК). Он отражает соотношение количества зерен в колосе и длины колоса. Значения этого показателя у исследуемых сотообразцов варьировало от 2,6 до 5,6. Другой показатель – канадский индекс (Ki). Он показывает отношение массы зерна с колоса к длине колоса. Значения этого показателя варьировало от 0,07 до 0,22. По индексу засухоустойчивости YSI лучшие показатели у образ- цов: К-39892 и Arap (0,92), № T1 (0,89), № T17 (0,87), Livius (0,86), Chornobrova (0,84), Naz, № T3 и Su-Mai 3 (0,83), далее по убывающей: К-21923 (0,78), Баграт (0,74), FD 71012 (0,73), Rausin (0,72), Batum (0,71), Anara (0,68).

Индекс продуктивности растений (ИПР) объединяет три главных показателя продуктивности: количество зерен в колосе, массу зерна колоса и длину колоса [11, 14]. Значения этого индекса у исследуемых сотообразцов варьировало в диапазоне от 1,6 до 11,5.

Таблица 3

|

Образец |

YSI |

Ki |

ПК |

ИПР |

|||

|

2022 |

2024* |

2022 |

2024* |

2022 |

2024* |

||

|

Naz (Казахстан) |

0,83 |

0,18 |

0,18 |

4,7 |

4,8 |

9,9 |

9,2 |

|

Rausin (Казахстан) |

0,72 |

0,11 |

0,10 |

4,0 |

3,4 |

4,0 |

2,8 |

|

Livius (Австрия) |

0,86 |

0,21 |

0,20 |

4,4 |

4,1 |

9,2 |

7,8 |

|

№ T1 (Ирак) |

0,89 |

0,20 |

0,21 |

5,6 |

5,1 |

14,0 |

11,5 |

|

№ T3 (Ирак) |

0,83 |

0,19 |

0,18 |

5,0 |

4,8 |

11,5 |

8,7 |

|

№ T17 (Ирак) |

0,87 |

0,17 |

0,17 |

4,0 |

4,1 |

8,8 |

7,4 |

|

К-21923 (Турция) |

0,78 |

0,10 |

0,07 |

2,8 |

2,6 |

2,5 |

1,6 |

|

Chornobrova (Укр.) |

0,84 |

0,16 |

0,17 |

5,7 |

5,2 |

11,4 |

9,4 |

|

К-39892 (Россия) |

0,92 |

0,11 |

0,11 |

4,7 |

4,3 |

5,7 |

4,4 |

|

Arap (Казахстан) |

0,92 |

0,22 |

0,21 |

4,7 |

4,2 |

11,0 |

9,1 |

|

Su-Mai 3 (Китай) |

0,83 |

0,15 |

0,15 |

5,5 |

5,2 |

8,2 |

6,3 |

|

Batum (США) |

0,71 |

0,13 |

0,10 |

4,4 |

4,1 |

5,3 |

3,4 |

|

FD 71012 (США) |

0,73 |

0,12 |

0,11 |

4,7 |

4,6 |

5,1 |

4,1 |

|

Anara (Казахстан) |

0,68 |

0,14 |

0,14 |

4,4 |

4,8 |

5,8 |

5,4 |

|

Баграт st. (Россия) |

0,74 |

0,11 |

0,10 |

4,2 |

3,8 |

5,0 |

3,8 |

Примечание : YSI – индекс стабильности урожайности; Ki – канадский индекс; ПК – линейная плотность колоса; ИПР – индекс продуктивности растений.

Параметры адаптивности сортообрацов пшеницы озимой мягкой Adaptability parameters of winter soft wheat varieties

Лучшими образцами по индексу ИПР являются: № T1, Chornobrova, № T3, Arap, Naz. Индекс продуктивности растений (ИПР) более точно отражает изменения урожайности в разные годы. Этот индекс рассчитывается на основе трех основных показателей продуктивности, измеряемых в различных единицах: граммах, сантиметрах и количестве.

Индекс также позволяет оценить адаптивный потенциал сортов. Длина колоса и количество зерен в нем зависят от погодных условий, количества осадков, питательных веществ, а также от устойчивости растений к стрессам в период их формирования – в начале выхода в трубку [18, 22].

Показатели продуктивности колоса у скороспелых сортов в большей степени зависят от погодных условий, чем у среднеспелых, из-за более быстрого прохождения фенологических периодов вегетации. В таких условиях наивысшую урожайность продемонстрировали образцы из Ирака (№ T1 и № T3), которые выколосились на 15–17 дней раньше стандарта. Эти скороспелые сортообразцы в меньшей степени пострадали от дефицита влаги, чем более позднеспелые. Благодаря своей ранней спелости они смогли избежать негативных последствий нехватки влаги во второй половине вегетационного периода.

Практический интерес также представляет исследование взаимосвязи между показателями адаптивности и продуктивностью (табл. 4). Корреляционный анализ выявил, что индексы, основанные на массе зерна с колоса и длине колоса, являются более информативными. Эти индексы дают возможность оценить генотип и физиологию конкретного растения. Они играют важную роль в селекции и отборе, так как предоставляют достаточно точные критерии для принятия решений. Анализируя матрицу корреляций можно сказать, что продуктивность показывает высокий коэффициент корреляции с индексами Ki и ИПР (r = 0,96–0,97). Самый низкий показатель значения коэффициента корреляции отмечен между продуктивностью и индексом засухоустойчивости (YSI) – 0,535. Между собой индексы ИПР и ПК, ИПР и Ki также показывают тесную корреляционную связь – r = 0,72 и r = 0,92 соответственно (см. табл. 4).

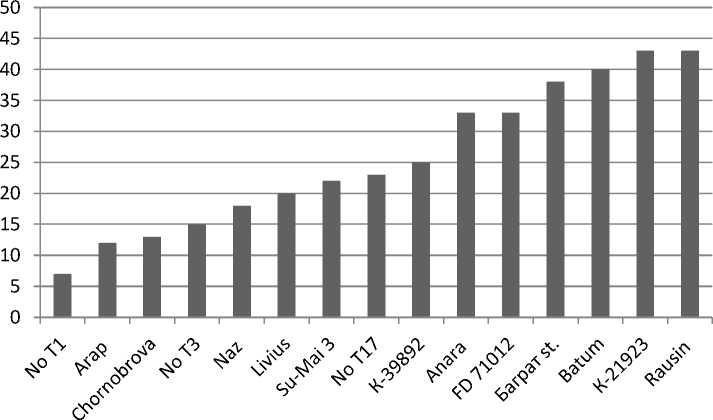

Для каждого из показателей адаптивности было проведено ранжирование. Итоговая оценка рассчитывалась по сумме рангов, присвоенных каждому параметру. Адаптивный потенциал сорта оценивался по сумме рангов его практической ценности. Низкий числовой показатель суммы рангов свидетельствует, что данный сор-тообразец обладает высоким адаптивным потенциалом (табл. 5).

Среди образцов, получивших наименьшие суммарные баллы (от 7 до 20), выделяются те, которые продемонстрировали наивысший уровень адаптивности по всем исследуемым параметрам. К ним относятся: № T1, Arap, Chorno-brova, № T3, Naz, Livius (рис.).

Таблица 4

Матрица корреляций между продуктивностью и параметрами адаптивности пшеницы озимой мягкой

Matrix of correlations between productivity and adaptability parameters of winter soft wheat

|

Показатель |

Урожайность, г/м2 |

YSI |

ПК |

Ki |

ИПР |

|

Урожайность, г/м2 |

1 |

||||

|

YSI |

0,535 |

1 |

|||

|

ПК |

0,578 |

0,228 |

1 |

||

|

Ki |

0,967 |

0,538 |

0,555 |

1 |

|

|

ИПР |

0,972 |

0,564 |

0,720 |

0,925 |

1 |

Таблица 5

Ранги параметров адаптивности сортов пшеницы озимой мягкой

Ranks of adaptability parameters of winter soft wheat varieties

|

Образец |

ПК |

Ранг |

Ki |

Ранг |

ИПР |

Ранг |

YSI |

Ранг |

∑ рангов |

|

Naz |

4,7 |

4 |

0,18 |

3 |

9,5 |

5 |

0,83 |

6 |

18 |

|

Rausin |

3,7 |

10 |

0,10 |

9 |

3,4 |

14 |

0,72 |

10 |

43 |

|

Livius |

4,2 |

8 |

0,20 |

2 |

8,5 |

6 |

0,86 |

4 |

20 |

|

№ T1 |

5,3 |

2 |

0,20 |

2 |

12,7 |

1 |

0,89 |

2 |

7 |

|

№ T3 |

4,9 |

3 |

0,18 |

3 |

10,1 |

3 |

0,83 |

6 |

15 |

|

№ T17 |

4,0 |

9 |

0,17 |

4 |

8,1 |

7 |

0,87 |

3 |

23 |

|

К-21923 |

2,7 |

11 |

0,08 |

10 |

2,0 |

15 |

0,78 |

7 |

43 |

|

Chornobrova |

5,4 |

1 |

0,16 |

5 |

10,4 |

2 |

0,84 |

5 |

13 |

|

К-39892 |

4,5 |

6 |

0,11 |

8 |

5,0 |

10 |

0,92 |

1 |

25 |

|

Arap |

4,4 |

7 |

0,21 |

1 |

10,0 |

4 |

0,92 |

1 |

12 |

|

Su-Mai 3 |

5,3 |

2 |

0,15 |

6 |

7,2 |

8 |

0,83 |

6 |

22 |

|

Batum |

4,2 |

8 |

0,11 |

8 |

4,3 |

13 |

0,71 |

11 |

40 |

|

FD 71012 |

4,6 |

5 |

0,11 |

8 |

4,6 |

11 |

0,73 |

9 |

33 |

|

Anara |

4,6 |

5 |

0,14 |

7 |

5,6 |

9 |

0,68 |

12 |

33 |

|

Баграт st. |

4,0 |

9 |

0,10 |

9 |

4,4 |

12 |

0,74 |

8 |

38 |

Распределение сортообразцов пшеницы озимой мягкой по сумме рангов Distribution of varietal samples of winter soft wheat by the sum of ranks

Следует особенно выделить образцы, устойчивые к фузариозу колоса – опасному заболеванию, вызываемому различными видами грибов рода Fusarium . К ним относятся сортооб-разцы Naz (v. barbarossa); Su-Mai 3 ( v. Ferru-gineum ), Livius и Arap (v. erythrospermum), № T1, T3, T17 из Ирака ( v. ferrugineum и graecum ). Важно подчеркнуть, что все эти образцы представляют собой остистые формы.

Заключение. В настоящее время наблюдается изменение климата, которое выражается в учащении и удлинении периодов засух. В связи с этим поиск образцов, генотипы которых обеспечивают засухоустойчивость, приобретает особое значение при выборе исходного материала для создания сортов пшеницы озимой мягкой, способных противостоять дефициту влаги.

В ходе исследования изучено влияние погодных условий на урожайность пшеницы в разные годы, было выявлено, что осадки оказывают существенное воздействие на этот процесс. В 2024 г. климатические условия характеризовались засушливостью, сопровождаемой длительными периодами высоких температур, достигавших 30 °С в мае и июне. Совместное воздействие высоких температур и засухи оказало более интенсивное воздействие, чем каждый из этих факторов по отдельности. Это привело к заметному снижению урожайности всех исследуемых сортов по сравнению с более благоприятным 2022 г. [6].

Была проведена сравнительная оценка пятнадцати образцов пшеницы озимой мягкой, которые отличались по морфологическим признакам колоса и зерновки. Для определения засухоустойчивости образцов была применена комплексная оценка с использованием системы индексов, основанных на сравнении урожайности в благоприятных и стрессовых условиях. В ходе исследования был проведен анализ, который выявил, что показатели, основанные на весе зерна в колосе и длине самого колоса, являются более значимыми. Эти показатели позволяют оценить генетические особенности и физиологию конкретного растения. Они играют важную роль в процессе селекции и отбора, поскольку предоставляют надежные критерии для принятия решений. Анализируя матрицу корреляций, можно заметить, что продуктивность имеет высокий уровень корреляции с показателями Ki и ИПР (r = 0,96–0,97).

Среди исследуемых образцов были два образца пшеницы озимой мягкой с фиолетовым зерном разновидности uralicum: Chornobrova (Украина) и FD 71012 (США). В засушливых условиях 2024 г. они показали различную устойчивость к стрессу. Продуктивность сортообразца Chornobrova составила 630,4 г/м2, а FD 71012 – 320,0 г/м2, почти в два раза меньше. Итоговый ранговый балл у сортообразца Chornobrova ра- вен 13, у FD 71012 – 33. Разнообразие реакций фиолетовозерных сортов пшеницы на засуху можно объяснить их способностью по-разному активировать процессы синтеза фенольных соединений и антоцианов, которые обладают высокой антиоксидантной активностью в ответ на стрессовые условия [23, 24]. В фиолетовозерных сортах пшеницы озимой мягкой обнаружено 23 вида антоцианов. Предполагается, что синтез определенных видов антоцианов способствует повышению устойчивости к засухе. Вероятно, изучаемые фиолетовозерные сорта различались по спектру антоцианов [25–27].

Отбор форм пшеницы озимой мягкой, стабильно продуцирующих все основные элементы структуры урожая, проводили на фоне умеренной и длительной засухи. Среди отобранных сортообразцов с лучшими суммарными баллами были выделены те, которые оказались наи- более продуктивными и устойчивыми к неблагоприятным факторам среды. В их число вошли 2 образца из Ирака № T1 и № T3 (v. graecum и v. ferrugineum), сорта Arap и, Naz (v. Erytrhosper-mum и v. barbarossa) из Казахстана, Chornobro-va (v. uralicum) из Украины и Livius (v. Erytrho-spermum) из Австрии. Предложенная система индексов позволяет оценить различные аспекты засухоустойчивости и адаптивности сортооб-разцов. Остистые формы разновидностей пшеницы озимой мягкой с комплексом полезных признаков: graecum, ferrugineum, barbarossa, uralicum и erytrhospermum.

Применение остистых разновидностей пшеницы может быть рекомендовано для выращивания в регионах с недостатком влаги в период вегетации. В таких условиях колосья с остями демонстрируют более высокие физиологические показатели по сравнению с безостыми.