Оценка антропогенного воздействия угледобывающей деятельности на качество подземных и поверхностных вод (на примере разреза Пермяковский, Кемеровская область)

Автор: С.Л. Лузянин, Д.В. Катенович, М.О. Осипова, О.А. Неверова

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Экология - технические науки

Статья в выпуске: 3 т.27, 2025 года.

Бесплатный доступ

Оценка антропогенного воздействия угледобычи на качество водных ресурсов важна для экологической безопасности и устойчивого развития регионов с горнодобывающими предприятиями. В условиях роста техногенного давления и ужесточения природоохранных требований разработка подходов к мониторингу и снижению негативных последствий становится особенно актуальной. Цель исследования – анализ влияния открытой добычи угля на разрезе «Пермяковский» (Кемеровская область) на состояние водных объектов и разработка рекомендаций по минимизации воздействия на подземные и поверхностные воды. В статье представлены результаты мониторинга качества водных ресурсов в районе деятельности угольного разреза за 2022–2024 годы. Рассмотрены концентрации тяжелых металлов, нефтепродуктов, нитратов, сульфатов, хлоридов, показатели БПК, ХПК, сухого остатка и взвешенных веществ. Сточные воды разреза в целом соответствуют нормативам, очистные сооружения эффективно удаляют нефтепродукты, фосфаты и взвешенные вещества, но менее успешно справляются с сульфатами, хлоридами, железом и нитратами, что требует модернизации. Мониторинг подземных вод показал небольшой рост минерализации и содержания азотистых соединений, хотя качество воды остается удовлетворительным, пригодным для питья. Рекомендации включают улучшение систем водоотвода и очистки, мониторинг реки Иня и контроль сточных вод по химическим и токсикологическим показателям. Предложенные меры направлены на снижение техногенной нагрузки и обеспечение экологического баланса в Кузбассе, способствуя устойчивому развитию региона.

Угледобыча, Кемеровская область - Кузбасс, подземные воды, поверхностные воды, экологический мониторинг, устойчивое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/148331139

IDR: 148331139 | УДК: 504.5:622.33:556.1+556.3:543.3(571.17) | DOI: 10.37313/1990-5378-2025-27-3-206-216

Текст научной статьи Оценка антропогенного воздействия угледобывающей деятельности на качество подземных и поверхностных вод (на примере разреза Пермяковский, Кемеровская область)

Угледобывающая промышленность занимает одно из центральных мест в мировой экономике, обеспечивая значительную долю энергетических ресурсов. Однако ее развитие неизбежно связано с антропогенным воздействием на окружающую среду, в частности на качество подземных и поверхностных вод. В условиях глобального роста экологической осведомленности и ужесточения природоохранных требований оценка влияния угледобычи на водные ресурсы становится ключевой задачей для обеспечения устойчивого развития [1, 2].

Водные объекты, будучи важнейшим компонентом экосистем, подвергаются значительным изменениям под воздействием техногенных процессов. В этой связи изучение и мониторинг качества вод в районах угледобычи приобретают особую актуальность [3].

Исследования последних лет подчеркивают многогранность проблемы загрязнения водных ресурсов в угледобывающих регионах. Первостепенной глобальной проблемой является загрязнение поверхностных и подземных вод токсичными веществами, например, тяжелыми металлами (ртуть, свинец, кадмий, мышьяк), фенолами, нефтепродуктами и др. [4-6]. Особенно опасен кислотный дренаж, возникающий при окислении сульфидов в угольных отвалах, который резко снижает pH воды [7]. Эти вещества загрязняют водоемы и подземные воды, ухудшая их качество и делая непригодными для питьевого и хозяйственного использования.

Значительное внимание уделяется исследованию нарушения гидрологического режима в результате угледобычи [8]. Открытые карьеры и шахты часто требуют откачки подземных вод для осушения рабочей зоны. Это приводит к снижению уровня грунтовых вод, истощению источников и пересыханию малых рек. Кроме того, поверхностная добыча угля изменяет рельеф местности, что приводит к изменению направлений стока вод. Это способствует изменению водосборных бассейнов, увеличению поверхностного стока и снижению инфильтрации [9]. В свою очередь, изменение водного баланса может вызывать деградацию экосистем, зависящих от стабильного водоснабжения [1].

Другой ключевой проблемой при разработке полезных ископаемых является эрозия почв и последующее заиление водоемов. Эти процессы ведут к деградации водных экосистем, ухудшению качества воды и сокращению биоразнообразия. Эрозия почв возникает в результате механического разрушения поверхности земли при разработке угольных карьеров и подземных шахт [10]. Заиление водоемов происходит вследствие переноса эродированных частиц в водные объекты, что приводит, в частности, к снижению глубины водоемов и уменьшению их водоудерживающей способности, а также ухудшению качества воды из-за увеличения содержания взвешенных веществ и тяжелых металлов [11].

Вопрос оценки воздействия добычи каменного угля на качество подземных и поверхностных вод приобретает особую значимость для регионов с высокой концентрацией угледобывающих предприятий, таких как Кемеровская область - Кузбасс. Здесь расположен Кузнецкий угольный бассейн, который считается одним из крупнейших угольных месторождений в мире. На территории Кузбасса действует более 90 угольных предприятий суммарно добывающие свыше 190 млн т каменного угля [12, 13]. На территории региона сосредоточены крупные запасы как подземных, так и поверхностных вод, что создает благоприятные условия для развития промышленности и других экономических отраслей [14]. Более 60 % территории региона относится к бассейну реки Томь, испытывающему значительную техногенную нагрузку. Ежедневный сброс шахтных и карьерных вод превышает 1 млн м³, что приводит к загрязнению как поверхностных, так и подземных вод [15]. Ухудшение их качества угрожает водоснабжению населения и устойчивости экосистем, что делает разработку мер по снижению антропогенного воздействия критически важной задачей.

Настоящее исследование посвящено анализу влияния угледобычи открытым способом на качество водных ресурсов, на примере разреза Пермяковский.

-

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Разрез «Пермяковский» расположен в Беловском муниципальном округе Кемеровской области, действует с октября 2002 года. Предприятие ведет добычу энергетического угля марки Д, ДГ и Г на Караканском и Соколовском каменноугольных месторождениях. Предприятие оснащено собственным углеперерабатывающим комплексом с производственной мощностью до 2 млн т сортовых углей в год.

В непосредственной близости от участков изысканий разреза располагаются различные водные объекты, включая реки, водохранилища и небольшие старицы. Наиболее значимым водотоком в данной местности является река Иня с ее притоками, входящими в бассейн реки Обь. Среди водоемов выделяется Беловское водохранилище, а также несколько мелких стариц, характерных для пойменных территорий.

Согласно данным Доклада о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области – Кузбасса за 2023 год [15], качество воды в указанных водных объектах оценивается как «загрязненное» и относится к классу 3А. Это свидетельствует о наличии в воде примесей и загрязняющих веществ, что может указывать на антропогенное воздействие и необходимость проведения мероприятий по мониторингу и охране водных ресурсов.

Во исполнении Федеральных законов № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», на предприятии утверждены: программа производственного экологического контроля и программа мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду. В рамках данных нормативных документов проводится ежегодный мониторинг воздействия на окружающую среду и в частности на водные объекты.

Вблизи разреза «Пермяковский» расположены населенные пункты – с. Евтино и с. Каракан. Для обеспечения населения качественной питьевой водой предприятие дважды в год осуществляет мониторинг качества подземных вод. Для этого на предприятии организована сеть гидронаблюдатель-ных скважин, состоящая из четырех точек отбора (№ 9, № 5(6), № 8 и № 2РЭС). По геоструктурному положению Беловский муниципальный округ относится к Кузнецкому бассейну пластово-блоковых вод. Глубина скважин, в которых проводится мониторинг составляет 80 м. На такой глубине водоносная зона относится к средне-верхнепермским угленосно-терригенных пород ерунаковской подсерии. Водовмещающие породы представлены чередующимися средне-мелкозернистыми песчаниками, алевролитам, реже углистыми аргиллитами, каменными углями. Наиболее обводнены отложения в верхней трещиноватой зоне, развитой до глубины 100–150 м, где выделяется от 2 до 5 водоносных зон. Наибольшей обводненностью характеризуется трещиноватые песчаники и пласты углей. Менее обводнены алевролиты и аргиллиты. Статические уровни устанавливаются на глубинах +5,0–40,0 м. подземные воды преимущественно напорные. Величина напора достигает 45–80 м. На водоразделах воды либо безнапорные, либо слабонапорные.

Из скважины № 2РЭС осуществляется добыча подземных вод для обеспечения хозяйственнобытовых нужд предприятия. Добыча ведется на основании лицензии КЕМ 42241 ВЭ от 23.07.2018 г., выданной Департаментом природных ресурсов и экологии Кемеровской области (максимальная добыча может составлять до 35,769 тыс. м3/год). Остальные скважины обеспечивают «пункты наблюдения» за состоянием, уровнем и качеством подземных вод.

Рис. 1. Схема земельного отвода разреза Пермяковский:

9, 5(6), 8, 2РЭС – гидронаблюдательные скважины, 1 – сброс № 1 в реку Иня, 2 – точка отбора проб воды (500 м выше сброса), 3 – точка отбора проб воды (500 м ниже сброса)

Исследование поверхностных и сточных карьерных вод проводится ежемесячно – 36 проб в год, что позволяет учитывать сезонные колебания качества вод, связанные с изменением осадков, температуры и интенсивности водопритока. Мониторинг органолептических и обобщенных свойств, а также химического состава подземных вод осуществляется из каждой скважины с периодичностью 2 раза в год. Процедура отбора проб и водоподготовки осуществляется согласно ГОСТ Р 59024-2020, который устанавливает требования к точечному отбору проб, их транспортировке и хранению. Отбор проводится вручную с использованием стерильных контейнеров, а время от отбора до анализа не превышает 24 часов для сохранения достоверности результатов. Физико-химический анализ проб выполняется в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу» (аттестат аккредитации № Ra.RU.511566 от 30.08.2017 г.) с применением современных приборов: спектрофотометра UNICO 2800 для определения концентраций металлов и ионов, анализатора МАРК-302Э для измерения растворенного кислорода, а также pH-метра для оценки кислотности. Все приборы проходят регулярную поверку, что подтверждается данными протоколов анализа за 2024 год.

-

3. АНАЛИЗ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ РАЗРЕЗА ПЕРМЯКОВСКИЙ: ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ВОДЫ РЕКИ ИНЯ

Анализ состава сточных вод, сбрасываемых в реку Иня, а также сравнение концентраций загрязняющих веществ выше и ниже места сброса позволяет оценить степень антропогенного воздействия на водный объект. В исследовании были рассмотрены данные, охватывающие широкий спектр химических параметров воды, включая содержание неорганических соединений, нефтепродуктов и органических веществ (табл. 1).

Таблица 1. Концентрации загрязняющих веществ в сточных водах на выпуске в водный объект (р. Иня), а также в 500 м выше и в 500 м ниже от места сброса за 2022–2024 годы (мг/дм3)

|

Исследуемый показатель |

Выпуск № 1 |

Выше сброса |

Ниже сброса |

ПДК |

|

Аммоний-ион |

0,388±0,01 |

0,373±0,031 |

0,362±0,031 |

0,5 |

|

Нитрит-ион |

0,065±0,001 |

0,057±0,005 |

0,057±0,005 |

0,08 |

|

Нитрат-ион |

9,992±0,47 |

3,368±0,332 |

3,468±0,297 |

20 |

|

Нефтепродукты |

0,029±0,001 |

0,031±0,004 |

0,026±0,002 |

0,05 |

|

Хлориды |

9,986±0,398 |

5,816±0,641 |

6,174±0,537 |

50 |

|

Сульфаты |

44,944±0,434 |

25,316±2,064 |

25,616±2,057 |

50 |

|

Железо |

0,095±0,001 |

0,179±0,014 |

0,167±0,013 |

0,1 |

|

Марганец |

0,007±0,001 |

0,044±0,003 |

0,035±0,003 |

0,01 |

|

Сухой остаток |

461,916±3,479 |

257,526±24,739 |

272,15±21,194 |

500 |

|

Фосфаты |

0,054±0,002 |

0,04±0,007 |

0,038±0,007 |

0,1 |

|

СПАВ |

0,062±0,001 |

0,014±0,002 |

0,014±0,001 |

0,1 |

|

ВПК |

1,427±0,038 |

2,046±0,157 |

2,02±0,155 |

3 |

|

ХПК |

11,416±0,301 |

17,433±1,357 |

17,233±1,337 |

15 |

|

Взвешенные вещества |

8,775±0,336 |

10,664±1,233 |

9,911±1,079 |

* |

*Содержание в контрольном створе не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем: на 0,25 мг/дм³ для высшей и первой категории водопользования, на 0,75 мг/дм³ для второй категории водопользования. При содержании в межень более 30 мг/дм³ природных взвешенных веществ, допускается увеличение их содержания в воде в пределах 5%. Сброс взвешенных веществ со скоростью осаждения более 0,4 мм/с запрещается

Результаты показывают, что концентрация большинства загрязняющих веществ находится в пределах предельно допустимых концентраций. Так, концентрация аммоний-иона составляет 0,388 мг/дм³ на выпуске, что ниже ПДК (0,5 мг/дм³). Аналогично, концентрация нитрит-ионов и нитрат-ионов не превышает допустимые значения, причем их содержание ниже места сброса практически не изменяется по сравнению с контрольной точкой выше сброса. Однако концентрация нитрат-ионов на выпуске (9,992 мг/дм³) значительно превышает значения выше и ниже сброса (3,368 и 3,468 мг/дм³ соответственно), что свидетельствует о разбавлении или трансформации соединений в водотоке.

Интересную картину демонстрируют показатели нефтепродуктов: их концентрация выше сброса (0,031 мг/дм³) несколько выше, чем в точке ниже сброса (0,026 мг/дм³), что может указывать на естественное рассеивание или биодеградацию этих соединений. Концентрация хлоридов и сульфатов также возрастает на выпуске (9,986 мг/дм³ и 44,944 мг/дм³ соответственно) по сравнению с точками мониторинга выше и ниже сброса, однако остается в пределах ПДК.

Особого внимания заслуживает содержание железа и марганца. Концентрация железа на выпуске ниже, чем в контрольных точках, что может быть обусловлено его осаждением или разбавлением в водоеме. Однако марганец на выпуске (0,007 мг/дм³) имеет значительно меньшую концентрацию, чем выше (0,044 мг/дм³) и ниже (0,035 мг/дм³) по течению, что может свидетельствовать о естественных источниках поступления этого элемента в водоем.

Показатель сухого остатка на выпуске (461,916 мг/дм³) значительно превышает значения в контрольных точках (257,526 и 272,15 мг/дм³), но остается ниже установленного предела (500 мг/дм³). Это указывает на высокую минерализацию сточных вод, что требует дополнительного контроля, особенно в условиях маловодных периодов, когда разбавление менее эффективно.

Биохимическое потребление кислорода (БПК) и химическое потребление кислорода (ХПК) демонстрируют обратную тенденцию: БПК ниже на выпуске (1,427 мг/дм³) по сравнению с контроль- ными точками (2,046 и 2,02 мг/дм³), в то время как ХПК наоборот превышает допустимый уровень (11,416 мг/дм³ на выпуске при ПДК 15 мг/дм³). Это может свидетельствовать о наличии трудноокис-ляемых органических веществ.

Взвешенные вещества находятся на относительно стабильном уровне, не превышая допустимых значений, что говорит об отсутствии значительного поступления нерастворимых примесей со сточными водами.

Таким образом, проведенный анализ указывает на контролируемый характер загрязнения реки Иня сточными водами, однако ряд показателей требует внимания и возможной оптимизации очистных мероприятий. В частности, необходимо отслеживать уровень минерализации и органических загрязнителей, чтобы минимизировать их влияние на водную экосистему.

На предприятии функционирует система карьерного и поверхностного водоотлива, включающая зумпфы-водосборники общим объемом 120 тыс. м³, расположенные в горной выработке. В них накапливаются осадки и карьерный водоприток в виде подземных вод. Собранная вода перекачивается насосными установками в очистные сооружения, где проходит процесс очистки (рис. 2).

Очистные сооружения карьерных сточных вод представляют собой грунтовую конструкцию, состоящую из двух секций. Загрязненные воды из водоотливных установок сначала поступают в приемную секцию, где боновые фильтры удаляют нефтепродукты до допустимых концентраций. В этой же секции происходит первичное осветление: большая часть взвешенных веществ осаждается на пути от точки сброса к фильтрующему массиву.

Из приемной секции карьерные сточные воды, поступают в фильтрующий массив. При прохождении фильтрующего массива сточные воды очищаются от взвешенных веществ до допустимых концентраций. Для удаления тяжелых металлов, сульфатов, железа и других загрязняющих веществ в массиве предусмотрена двойная прослойка из цеолита, который благодаря своим уникальным сорбционным и ионообменным свойствам эффективно удаляет указанные загрязнители. Кроме того, цеолит улучшает осветление воды, снижает мутность и способствует нейтрализации некоторых вредных соединений.

После фильтрующего массива очищенная вода поступает в водосливную секцию, откуда через водослив шахтного типа отводится в р. Иня. Дополнительно обеззараживание сточных вод осуществляется с применением реагентной обработки препаратом «Биопаг».

Очистные сооружения разреза «Пермяковский» демонстрируют различную эффективность в удалении загрязняющих веществ из карьерных сточных вод перед их дальнейшим отведением в реку Иня. На основании данных таблицы 2 можно сделать вывод о том, как изменяются концентрации отдельных загрязнителей до и после очистки, а также оценить степень их удаления.

Рис. 2. Общий вид приемного резервуара очистных сооружений

Наиболее высокая эффективность очистки наблюдается для нефтепродуктов (89,1 %), фосфатов (75,1 %), взвешенных веществ (73,6 %) и марганца (73,1 %). Эти показатели свидетельствуют о том, что очистные сооружения успешно справляются с удалением данных веществ, снижая их концен- трацию до уровней, близких или соответствующих фоновым значениям реки Иня. Например, концентрация нефтепродуктов снижается с 0,267 до 0,029 мг/дм3, что значительно ниже фонового значения (0,04 мг/дм3), а взвешенные вещества уменьшаются с 33,225 до 8,775 мг/дм3 при фоне 12,9 мг/ дм3. Хорошие результаты достигнуты в очистке нитрит-ионов (69,3 %) и аммоний-ионов (51,4 %).

Менее эффективно очистные сооружения справляются с удалением хлоридов (37,6 %), сульфатов (32,4 %), железа (39,5 %), СПАВ (31,8 %), ХПК (30,3 %) и БПК (26,4 %). Например, концентрация сульфатов снижается с 66,5 до 44,944 мг/дм3 при фоне 24,1 мг/дм3, что говорит о недостаточной очистке до природного уровня. Аналогично, хлориды уменьшаются с 16,012 до 9,986 мг/дм3 (фон – 4,0 мг/ дм3), а железо – с 0,157 до 0,095 мг/дм3 (фон – 0,12 мг/дм3), что также не достигает целевых значений.

Наименьшая степень очистки зафиксирована для нитрат-ионов (15,9 %) и сухого остатка (16,4 %). Это может быть связано с их высокой исходной концентрацией или особенностями применяемой технологии очистки.

Основной объем очищенных сточных вод (96,6 %) поступает на сброс в поверхностный водный объект – р. Иня. Сброс осуществляется на основании Решения о предоставлении водного объекта в пользование № 1573/РРИ/Сс-12.2024 от 05.12.2024 г., выданное Министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса. Кроме того, на предприятии предусмотрено использование очищенных карьерных вод на производственные нужды – полив технологических дорог, обеспыливание поверхностей (склонов отвалов, взрываемых блоков и т.д.).

Таблица 2. Эффективность очистки карьерных сточных вод на очистных сооружениях разреза «Пермяковский»

|

Исследуемый показатель |

река Иня, фон |

Карьерные воды |

Степень очистки, % |

|

|

до очистки |

после очистки |

|||

|

Аммоний-ион |

0,16 |

0,798±0,041* |

0,388±0,01 |

51,4 |

|

Нитрит-ион |

0,005 |

0,212±0,016* |

0,065±0,001 |

69,3 |

|

Нитрат-ион |

0,51 |

11,89±2,842 |

9,992±0,47 |

15,9 |

|

Нефтепродукты |

0,04 |

0,267±0,029* |

0,029±0,001 |

89,1 |

|

Хлориды |

4,0 |

16,012±2,301 |

9,986±0,398 |

37,6 |

|

Сульфаты |

24,1 |

66,5±2,535* |

44,944±0,434 |

32,4 |

|

Железо |

0,12 |

0,157±0,007* |

0,095±0,001 |

39,5 |

|

Марганец |

0,009 |

0,026±0,003* |

0,007±0,001 |

73,1 |

|

Сухой остаток |

343,4 |

552,625±43,893* |

461,916±3,479 |

16,4 |

|

Фосфаты |

24,1 |

0,217±0,022* |

0,054±0,002 |

75,1 |

|

СПАВ |

Нет данных |

0,091±0,005 |

0,062±0,001 |

31,8 |

|

БПК |

2,1 |

1,94±0,337 |

1,427±0,038 |

26,4 |

|

ХПК |

Нет данных |

16,375±2,821* |

11,416±0,301 |

30,3 |

|

Взвешенные вещества |

12,9 |

33,225±4,616 |

8,775±0,336 |

73,6 |

*концентрации загрязняющих веществ с превышением ПДК

-

4. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД В РАЙОНЕ УГЛЕДОБЫЧИ

Данные за 2022–2024 годы свидетельствуют о том, что химический состав подземных вод в районе недропользования изменяется в зависимости от года и конкретной скважины. Основные параметры включают биохимическую потребность в кислороде (БПК), концентрацию взвешенных частиц, нефтепродуктов, сухого остатка, а также ионов аммония, гидрокарбонатов, железа, кальция, магния, марганца, фенолов, нитратов, нитритов, сульфатов, хлоридов, цинка и меди. Некоторые показатели, такие как аммоний, фенолы и медь, часто оказываются ниже предела обнаружения, что говорит о их минимальном присутствии в воде.

В 2022 году значения БПК колебались в пределах 1,9–2,2 мг/дм3, что указывает на слабое органическое загрязнение. Концентрация взвешенных веществ составляла 1,2–1,6 мг/дм3, а нефтепродуктов – 0,021–0,023 мг/дм3, что соответствует нормам для подземных вод. Сухой остаток был невысоким (104–122 мг/дм3), а гидрокарбонаты находились на уровне 86–87,8 мг/дм3, что свидетельствует о мягкости воды. Ионы кальция (21,2–22 мг/дм3) присутствовали в умеренных количествах, тогда как магний, фенолы и медь оставались ниже порога обнаружения. Нитраты (1,1–1,5 мг/дм3) и нитриты (0,107–0,126 мг/дм3) также показывали низкие значения.

В 2023 году некоторые параметры значительно выросли. Например, взвешенные вещества увеличились до 3,4–5,55 мг/дм3, что, вероятно, связано с усилением техногенной нагрузки в районе разреза. Концентрация гидрокарбонатов резко возросла (374,85–390,4 мг/дм3), указывая на повышение минерализации воды. Ион аммония стал фиксироваться в заметных количествах (0,835–2,47 мг/дм3), особенно в скважине № 5(6), что может быть признаком загрязнения азотистыми соединениями. Нитраты выросли до 1,35–4,55 мг/дм3, а сухой остаток увеличился до 116–151 мг/дм3. При этом содержание нефтепродуктов снизилось (0,011–0,0155 мг/дм3), а фенолы и медь оставались ниже предела обнаружения.

В 2024 году минерализация воды продолжила расти. Гидрокарбонаты достигали 369–401 мг/дм3, а магний, ранее не определяемый, появился в концентрациях 33,1–40 мг/дм3. Взвешенные вещества оставались на уровне 3,3–5,6 мг/дм3, а сухой остаток составил 113–150 мг/дм3. Ион аммония сохранял высокие значения (0,87–2,24 мг/дм3), а нитраты варьировались от 1,22 до 4,43 мг/дм3. Появление фенолов (0,00035–0,00045 мг/дм3) и меди (0,00065–0,0009 мг/дм3) в малых количествах может указывать на усиление техногенного воздействия. БПК оставался стабильным (1,78–2,15 мг/дм3), что подтверждает низкий уровень органического загрязнения.

Качество подземных вод в районе «Пермяковского» разреза в целом можно считать удовлетворительным, однако в 2023–2024 годах наблюдается ухудшение. Увеличиваются минерализация (гидрокарбонаты, сухой остаток), а также концентрации аммония, нитратов и взвешенных веществ. Эти изменения, вероятно, связаны с деятельностью угольного разреза, включая вымывание минералов из пород, проникновение азотистых соединений в водоносные слои и рост мутности воды из-за перемещения грунтов.

Особую озабоченность вызывает рост содержания аммония и магния в 2023–2024 годах. Аммоний может попадать в воду из-за разложения органики или применения взрывчатки на разрезе, что требует дальнейшего изучения. Появление фенолов и меди, пусть и в минимальных количествах, также указывает на возможное техногенное влияние от угледобычи. Однако такие параметры, как нефтепродукты, железо, марганец и цинк, остаются на низком уровне, что свидетельствует об отсутствии значительного загрязнения тяжелыми металлами или углеводородами.

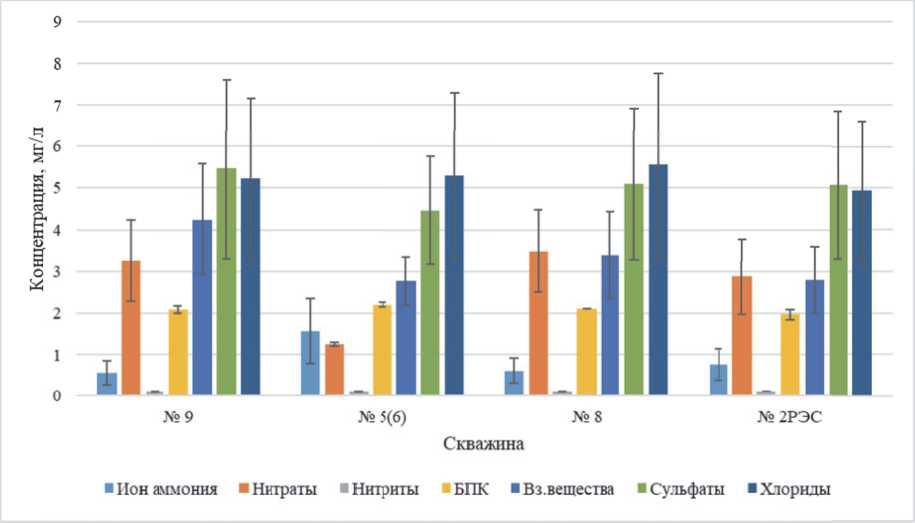

На рисунке 3 представлены средние концентрации веществ в подземных водах по результатам мониторинга. Анализ показывает вариации в зависимости от пробы и типа вещества. В скважине

Рис. 3. Данные о средних значениях концентрации некоторых загрязняющих веществ из водозаборнгых скважин на территории исследования («усы» – стандартная ошибка среднего)

№ 9 аммоний составляет 0,568±0,284 мг/дм3, нитраты – 3,263±0,982 мг/дм3, нитриты почти отсутствуют (0,109±0,008), БПК – 2,083±0,093 мг/дм3, взвешенные вещества – 4,25±1,325 мг/дм3, сульфаты – 5,466±2,149 мг/дм3, хлориды – 5,233±1,938 мг/дм3, что делает эту воду одной из самых насыщенных хлоридами и сульфатами. В скважине № 5(6) аммоний снижается до 1,57±0,788 мг/дм3, нитраты – 1,256±0,047 мг/дм3, нитриты остаются минимальными, БПК – 2,203±0,055 мг/дм3, взвешенные вещества – 2,766±0,584 мг/дм3, сульфаты – 4,466±1,298 мг/дм3, хлориды – чуть выше 5 мг/дм3, что указывает на меньшую насыщенность по сравнению с пробой из скважины № 9, особенно по нитратам и хлоридам.

В скважине № 8 аммоний составляет 0,618±0,309 мг/дм3, нитраты – 3,493±0,997 мг/дм3, нитриты – 0,108±0,002 мг/дм3, БПК – 2,106±0,007 мг/дм3, взвешенные вещества – 3,4±1,05 мг/дм3, сульфаты – 5,1±1,819 мг/дм3, хлориды – 5,55±1,819 мг/дм3, что делает ее схожей с пробой из скважины № 9, но с меньшим содержанием нитратов. В пробе № 2РЭС аммоний – 0,756±0,379 мг/дм3, нитраты – 2,88 ± 0,9 мг/дм3, нитриты – 0,11±0,002 мг/дм3, БПК – 1,96±0,125 мг/дм3, взвешенные вещества – 2,8±0,802 мг/дм3, сульфаты – 5,066±1,79 мг/дм3, хлориды – 4,933±1,675 мг/дм3, что отражает стабильность большинства показателей, за исключением чуть меньшего уровня взвешенных веществ по сравнению с пробами из скважин № 9 и № 8.

Общая тенденция показывает, что сульфаты и хлориды имеют самые высокие концентрации (4–6 мг/дм3) во всех пробах, тогда как нитриты почти отсутствуют, что может указывать на низкую активность процессов их образования. Нитраты, БПК и взвешенные вещества остаются относительно стабильными, варьируясь в пределах 1–4 мг/дм3. Аммоний также сохраняется на низком уровне (1–1,5 мг/дм3), что может свидетельствовать о стабильных условиях в пробах.

Обеспечение качественной питьевой водой населения как крупных городов, так и небольших сельских поселений – является приоритетной задачей. Преимущественно такое обеспечение осуществляется за счет подземных водных объектов. Для изучения этого вопроса проведен мониторинг качества подземных вод в непосредственной близости от села Евтино и села Каракан Беловского муниципального округа.

Анализ данных, представленных в таблице 3, позволяет оценить качество воды в указанных населенных пунктах за период с 2022 по 2024 годы в сравнении с предельно допустимыми концен-

Таблица 3. Мониторинг качества воды в населенных пунктах Евтино и Каракан, мг/дм3 (2022–2024 гг.)

|

Исследуемый показатель |

село Евтино |

село Каракан |

ПДК* |

||||

|

2022 |

2023 |

2024 |

2022 |

2023 |

2024 |

||

|

БПК |

0,7417 |

0,732 |

0,684 |

2,1 |

2,125 |

2,04 |

4,0 |

|

Взвешенные вещества |

7,3472 |

6,2 |

7,102 |

1,425 |

4,2125 |

4,275 |

— |

|

Нефтепродукты |

0,0167 |

0,0007 |

менее 0,0001 |

0,0218 |

0,0125 |

0,0119 |

0,1 |

|

Сухой остаток |

— |

260,375 |

146,4250 |

112,5 |

131,75 |

129,875 |

1500 |

|

Аммоний-ион |

0,1753 |

0,027 |

0,0025 |

Менее 0,1 |

1,3463 |

1,2889 |

3,0 |

|

Гидрокарбонаты |

120,7917 |

150,3392 |

160,0043 |

87,050 |

381,1 |

388,625 |

— |

|

Железо |

0,0706 |

0,0713 |

0,0424 |

0,0763 |

0,0755 |

0,0673 |

0,3 |

|

Кальций |

57,2903 |

55,210 |

58,4123 |

21,6 |

36,6375 |

35,5625 |

— |

|

Марганец |

0,0077 |

0,0044 |

0,0027 |

0,0165 |

0,0124 |

0,0124 |

0,1 |

|

Массовая концентрация фенолов |

Менее 0,0005 |

Менее 0,0005 |

Менее 0,0005 |

Менее 0,0005 |

Менее 0,0005 |

Менее 0,0005 |

0,001 |

|

Магний |

25,2431 |

22,631 |

23,8771 |

Нет данных |

12,1 |

37,025 |

— |

|

Нитраты |

1,4319 |

1,9821 |

1,7030 |

1,275 |

3,525 |

3,37 |

45 |

|

Нитриты |

0,0097 |

0,0070 |

0,0070 |

0,1155 |

0,1078 |

0,1055 |

3,0 |

|

Сульфаты |

28,75 |

Менее 10 |

Менее 10 |

Менее 10 |

Менее 10 |

8,075 |

500 |

|

Хлориды |

1,8292 |

Менее 10 |

Менее 10 |

Менее 10 |

Менее 10 |

8,7625 |

350 |

|

Цинк |

0,0006 |

0,0006 |

0,0006 |

0,006 |

0,004 |

0,0051 |

1,0 |

|

Медь |

0,0007 |

Менее 0,001 |

Менее 0,001 |

Менее 0,001 |

Менее 0,001 |

Менее 0,001 |

5,0 |

*для системы Централизованного водоснабжения трациями. В целом, большинство показателей в обоих населенных пунктах находятся в пределах установленных норм, однако есть некоторые особенности и тенденции, которые стоит отметить. В с. Евтино наблюдается снижение биохимического потребления кислорода (БПК) с 0,7417 мг/дм3 в 2022 году до 0,684 мг/дм3 в 2024 году, что свидетельствует об улучшении качества воды. В то же время в с. Каракан БПК остается выше и колеблется в пределах 2,04–2,1250 мг/дм3, приближаясь к ПДК. Взвешенные вещества в Евтино сохраняются на стабильном уровне, тогда как в Каракане наблюдается их увеличение в 2023-2024 гг. Концентрация нефтепродуктов в обеих локациях снизилась, приближаясь к минимальным значениям. Присутствие аммония в Евтино уменьшилось с 0,1753 до 0,0025 мг/дм3, тогда как в Каракане остается выше 1,2 мг/дм3, но не превышает ПДК. По железу, марганцу и нитритам оба населенных пункта остаются в допустимых пределах. В Каракане наблюдается значительный рост гидрокарбонатов (с 87,05 до 388,625 мг/дм3), что может указывать на изменения в источнике водоснабжения. Уровень магния в Евтино остается стабильным, тогда как в Каракане он значительно вырос в 2024 году. Нитраты в обоих населенных пунктах находятся в допустимых пределах, с небольшими колебаниями. По сульфатам и хлоридам в последние годы фиксируется снижение концентрации до минимальных значений. Фенолы, медь и цинк сохраняются на уровне ниже ПДК во всех случаях. В целом, вода в Евтино демонстрирует тенденцию к улучшению качества, тогда как в Каракане наблюдаются колебания по ряду показателей, требующие дальнейшего мониторинга.

-

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование влияния угледобывающей деятельности на разрезе «Пермяков-ский» (Кемеровская область) на качество подземных и поверхностных вод выявило как контролируемый характер антропогенного воздействия, так и ряд аспектов, требующих дальнейшего внимания. Анализ данных за 2022–2024 годы показал, что сточные воды, сбрасываемые в реку Иня, в целом соответствуют предельно допустимым концентрациям (ПДК) по всем контролируемым загрязняющим веществам. Очистные сооружения предприятия демонстрируют высокую эффективность в удалении нефтепродуктов (89,1 %), фосфатов (75,1 %), взвешенных веществ (73,6 %) и марганца (73,1 %), что свидетельствует о работоспособности применяемой системы очистки. Однако менее эффективное удаление сульфатов, хлоридов, железа, а также нитрат-ионов и сухого остатка указывает на необходимость оптимизации технологий очистки для достижения фоновых значений реки Иня, особенно в условиях маловодных периодов, когда разбавление загрязнителей снижается.

Мониторинг подземных вод в районе разреза выявил тенденцию к увеличению минерализации (гидрокарбонаты, сухой остаток) и концентраций аммония, нитратов и взвешенных веществ в 2023–2024 годах, что, вероятно, связано с техногенным воздействием угледобычи. Несмотря на это, качество подземных вод остается удовлетворительным, а содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов сохраняется на низком уровне. В населенных пунктах Евтино и Каракан вода соответствует нормам питьевого водоснабжения, хотя в Каракане наблюдаются более высокие значения БПК и аммония, требующие дополнительного контроля.

Таким образом, деятельность разреза «Пермяковский» оказывает ограниченное влияние на водные ресурсы региона. Минимизация негативного антропогенного влияния напрямую связанно с проводимыми ежегодными природоохранными мероприятиями в отношении водных объектов:

-

• поддержание в технически исправном состоянии системы водоотвода и очистных сооружений (своевременное обследование и ремонт);

-

• ведение регулярных наблюдений за водным объектом (его морфометрическими особенностями) и его водоохранной зоной в границах участка водного объекта, предоставленного в пользование;

-

• осуществление мероприятий по очистке и поддержанию в надлежащем состоянии водоох-раной зоны, прибрежной защитной и береговой полосы р. Иня в границах части водного объекта, предоставленной в пользование;

-

• осуществление контроля качества (химические, бактериологические и паразитологические показатели, токсичность) сбрасываемых сточных вод;

-

• осуществление контроля качества (химические, бактериологические и паразитологические показатели, токсичность) в поверхностном водном объекте р. Иня в контрольных створах.

Регулярные экологические наблюдения (с учетом прогнозирования, быстрого реагирования, оперативное вмешательство на изменения качества водных ресурсов) и грамотная экологическая политика предприятий позволят обеспечить устойчивое развитие угледобывающей отрасли в Кузбассе при сохранении экологического баланса и качества водных ресурсов.