Оценка антропогенной нарушенности природных ландшафтов российской части Малого Хингана: административный трансграничный аспект

Автор: Фетисов Д.М.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Биология. Экология. Геоэкология

Статья в выпуске: 2 т.13, 2010 года.

Бесплатный доступ

В работе представлена характеристика ландшафтного разнообразия российской части Малого Хингана. Приведены результаты оценки антропогенной нарушенности природных комплексов изучаемой геосистемы. Дана сравнительная характеристика частей Малого Хингана в Еврейской автономии и Амурской области по этим показателям.

Природные ландшафты, геосистема, трансграничные территории, антропогенная нарушенность, малый хинган

Короткий адрес: https://sciup.org/14328734

IDR: 14328734 | УДК: 911.2(571.6)

Текст научной статьи Оценка антропогенной нарушенности природных ландшафтов российской части Малого Хингана: административный трансграничный аспект

Развитие все более тесного международного сотрудничества, понимание того, что природные явления и процессы, не подчиняют возводимым человеком границам, определили в последние годы актуальность изучения трансграничных территорий, состоящих из взаимодействующих приграничных территорий двух или более соседних стран, обладающих сочетаниями природных ресурсов и различных видов хозяйственной деятельности. Природным основанием является либо единая геосистема, либо сочетание двух или боле геосистем регионального уровня, расположенных в зоне государственной границы [3]. Приуроченность отдельных частей геосистем к разным странам обусловливает появление различий в их современных ландшафтных структурах, развитых системах природопользования и др. Особенно большое внимание в последние годы уделяется изучению трансграничных территорий юга Дальнего Востока России и северо-востока Китая [2, 3, 10]. При установлении их границ предлагается «…принимать во внимание единство типа геосистемы, природно-ресурсного потенциала, присущего данной геосистеме, а также общность вида хозяйственного использования территории. Приоритет в этом случае отдается природной составляющей трансграничной территории – типу геосистемы» [3]. Всестороннее изучение рассматриваемых территорий осуществляется с помощью геоэкологического анализа, ориентированного на поиск решений экологических проблем. Значительное место в этих исследованиях занимает сравнительно-географический метод, выявляющий сходства и различия, характерные для частей геосистем, расположенных на территории соседних государств.

Помимо того, целостные геокомплексы, простирающиеся по территории нескольких государств, в пределах страны разделены административными границами. Современная система административно-территориального деления на уровне субъектов на юге Дальнего Востока России существует уже около ста лет, но несмотря на общую стратегию развития регионов этой территории, ориентированную на освоение богатого природно-ресурсного потенциала, существует специфика краев и областей в имеющихся природных ресурсах и интенсивности их использования. Предположительно, она должна найти свое отражение в современной ландшафтной структуре геосистем, степени их антропогенной нару-шенности и др., что необходимо учитывать при развитии и оптимизации природопользования для сохранения устойчивости естественного геокомплекса.

Цель исследования – оценка антропогенной нарушен-ности природных ландшафтов российской части Малого Хингана, как разделенной административными границами геосистемы.

Согласно схеме природного районирования СССР Н.А. Гвоздецкого [13], Малый Хинган является частью Амуро-Приморской физико-географической страны, Буреинской горной области и выделяется в качестве физико-географической провинции. Он охватывает южные низкогорные отроги Буреинского хребта, выходящие к р. Амур. Западной и южной границами изучаемой геосистемы является р. Амур, северной – гребень водораздельного хребта между бассейнами Буреи и Большой Биры; на востоке к ней подходит Среднеамурская низменность, на западе – Зейско-Буреинская равнина [4, 11, 13].

Выделение Малого Хингана в качестве трансграничной территории было обосновано в работах С.С. Ганзея и Н.В. Мишиной [3, 10], эта особенность изучаемого объекта отмечалась еще В.Б. Сочавой [11]. Согласно последним исследованиям, в пределах России расположен Северо-Малохинганский физико-географический округ Малохинганской низкогорной провинции с кедрово-широколиственными, дубовыми, лиственничными и пихтово-еловыми лесами, болотами на бурых горно-лесных оподзоленных и заболоченных почвах речных долин. Большая ее часть находится в Китае.

В административном отношении в нашей стране изучаемый геокомплекс относится к территориям двух субъектов – Амурской и Еврейской автономной областей (ЕАО). В пределах Амурской области площадь геосистемы составляет примерно 13,3 тыс. км2 (42 % от общей площади российской части Малого Хингана), в ЕАО – 18,1 тыс. км2 (58 %) . На схемах физико-географического районирования Амурской области Малый Хинган выделен в качестве Архаринского физико-географического района в хвойно-широколиственной полосе Амуро-Сахалинской горно-равнинной лесной страны [4].

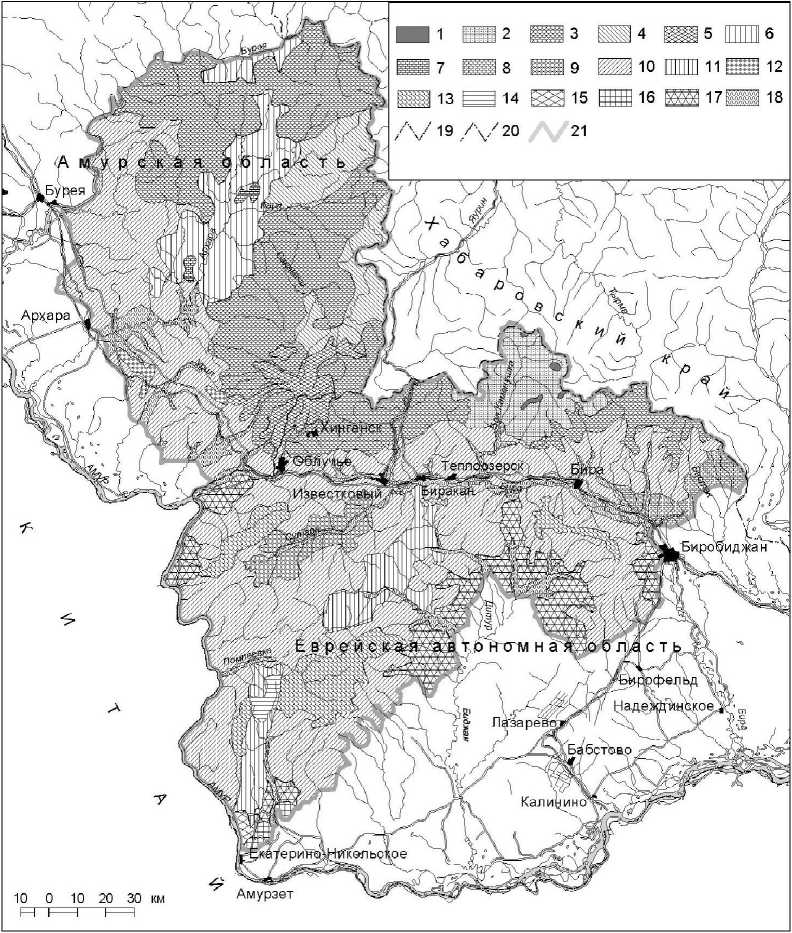

В пределах Малого Хингана на основе двух принципов: генетического и однообразия, в соответствии с подходами А.Г. Исаченко [6], было выделено 18 видов природных ландшафтов, которые относятся к пяти типам, двум классам и пяти подклассам (рис. 1).

Рис. 1. Природные ландшафты российской части Малого Хингана

Цифрами обозначены: 1–18 – природные ландшафты: Горнотундровые: 1 – среднегорные на палеозойских интрузивных породах с подгольцовыми и гольцовыми группировками на горно-тундровых почвах; Южнотаежные: 2 – среднегорные на архейских гнейсах, палеозойских интрузивах и мезозойских эффузивах с пихтово-еловыми лесами на буро-таежных почвах; 3 – низкогорные на архейских гнейсах, палеозойских интрузивах и мезозойских эффузивах с пихтово-еловыми и лиственничными лесами на буро-таежных почвах; 4 – низкогорные на палеозойских интрузивных породах с лиственничными и лиственничнобелоберезовыми лесами на буро-таежных почвах; 5 – низкогорные на кайнозойских базальтовых покровах с лиственнично-белоберезовыми лесами на бурых лесных и буро-таежных почвах; Подтаежные: 6 – низкогорные на палеозойс- ких интрузивных породах с лиственничными и лиственнично-белоберезовыми сырыми лесами и редколесьями на буро-подзолистых почвах; 7 – низкогорные на кайнозойских базальтовых покровах с лиственничными и лиственнично-белоберезовыми сырыми лесами и редколесьями на буро-подзолистых почвах; 8 – предгорные холмисто-увалистые с останцовыми сопками на палеозойских интрузивных и мезозойских эффузивных, четвертичных аллювиальных, озерно-аллювиальных и делювиальных отложениях с лиственнично-белоберезовыми и дубовыми лесами и редколесьями на буро-подзолистых почвах; 9 – межгорные возвышенные равнинно-увалистые на аллювиальных отложениях с лиственничными лесами и их производными на бурых лесных почвах; Дальневосточные широколиственнолесные: 10 – низкогорные на архейских гнейсах, палеозойских интрузивах и мезозойских эффузивах с кедрово-широколиственными и широколиственными лесами на типичных бурых лесных почвах; 11 – низкогорные на известняках, доломитах с кедрово-широколиственными и широколиственными лесами на типичных бурых лесных почвах; 12 – низкогорные на кайнозойских базальтовых покровах с кедрово-широколиственными и широколиственными лесами на типичных бурых лесных почвах; 13 – низкогорные на архейских гнейсах, палеозойских интрузивах и мезозойских эффузивах с елово-пихтово-кедровыми лесами в верхнем горном поясе на буро-таежных почвах; 14 – низкогорные на известняках, доломитах с пихтово-елово-кедровыми лесами на буро-таежных почвах; 15 – предгорные холмисто-увалистые с останцовыми сопками на известняках, доломитах с дубовыми и дубово-черноберезовыми лесами и редколесьями на буро-подзолистых и дерново-подзолистых оглееных почвах; 16 – предгорные холмисто-увалистые с останцовыми сопками на неогеновых базальтах с дубовыми и дубово-черноберезовыми лесами и редколесьями на буро-подзолистых и дерново-подзолистых оглееных почвах; 17 – предгорные холмисто-увалистые с останцовыми сопками на палеозойских интрузивных и мезозойских эффузивных, четвертичных аллювиальных, озерно-аллювиальных и делювиальных отложениях со смешанными широколиственными и дубовыми лесами и редколесьями на буро-подзолистых и дерново-подзолистых оглееных почвах; Азональные: 18 – долинно-пойменные на аллювиальных отложениях с лиственничными марями и сырыми лугами, прирусловыми зарослями ив на луговых глеевых и лугово-болотных почвах; 19–21 – границы: 19 – государственная, 20 – краев и областей, 21 – геосистемы Малого Хингана

Ландшафтная структура Малого Хингана включает целый спектр природно-территориальных комплексов (ПТК) от межгорных долин и предгорий до среднегорий с подгольцовыми и гольцовыми группировками растительности. Преобладает дальневосточный широколиственнолесной тип ПТК (54 % площади геосистемы), основу которого составляют низкогорья с кедрово-широколиственными и производными от них лесами. Показатель ландшафтного разнообразия Малого Хингана выше в пределах ЕАО. Здесь распространены 14 видов природных комплексов против восьми в Амурской области. Коэффициент ландшафтного разнообразия геосистемы (по П. Менхинику), учитывающий количество видов ПТК и занимаемую ими площадь, составляет в ЕАО – 0,10, в соседнем регионе – 0,07 (табл. 1).

Оценка антропогенной нарушенности природных ландшафтов Малого Хингана проводилась с позиции их анализа в качестве антропогенных модификаций (вариантов) природных комплексов [7]. Изменения, вызванные человеком, в вертикальной и горизонтальной структуре ландшафтов и факторы их возникновения обусловлены особенностями и степенью освоенности геосистемы. Горный характер изучаемого объекта определил сформировавшуюся в его границах систему природопользования. Наибольшее развитие здесь получили охота и лесозаготовка, добыча и переработка полезных ископаемых (золото, оловянная руда, известняк, базальт и др.), рекреационная, природоохранная и транспортнокоммуникативная деятельность. На современном этапе развитие этой территории опирается на дальнейшее освоение природно-ресурсного потенциала: возведение горнообогатительного комбината на базе Кимкано-Су-тарского месторождения железных руд, разработка Юж-нохинганского месторождения марганцевых руд и Со-юзненского месторождения графита.

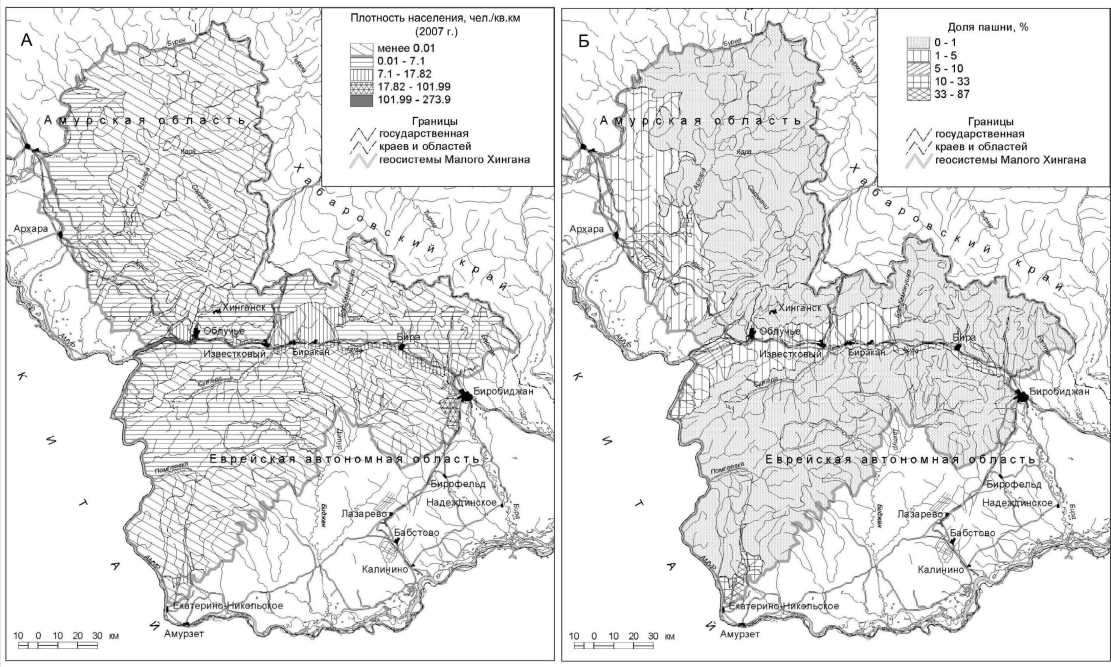

При изучении степени освоенности территории в работах чаще всего используется интегральный показатель с единицей измерения в баллах, учитывающий плотность населения, плотность автомобильных и железных дорог и др. Вместе с тем, ведутся дискуссии о ключевых критериях оценки этого свойства природных комплексов. Специалисты склоняются к двум: значение плотности населения и площади пашни [1, 7–9]. Наиболее освоенной является часть Малого Хингана, расположенная в границах ЕАО. Значение трансграничных градиентов, использование которых предложено С.С. Ганзеем [3], показывает, что здесь, в сравнении с соседней территорией Амурской области плотность населения и площадь пашни выше почти в два раза, плотность автомобильных и железных дорог больше в полтора раза (табл. 2).

Наряду с указанными различиями между частями Малого Хингана в ЕАО и Амурской области в освоенности природных ландшафтов прослеживается и общще: слабое развитие сельскохозяйственного производства, обусловленное горным характером местности изучаемого объекта с ограниченными земельными ресурсами, приуроченность наиболее освоенных природных ландшафтов к линии Транссибирской железнодорожной магистрали, вдоль которой сконцентрированны основные населенные пункты (рис. 2).

Помимо прямого воздействия хозяйственной деятельности, одним из серьезных факторов, влияющих на состояние ландшафтов в регионе, являются природные пожары растительности. Источниками их возникновения в подавляющем большинстве случаев являются дороги и расположенные вдоль них населенные пункты [5]. Таким образом, воздействие пожаров на состояние природной среды в основном проявляется в наиболее освоенной полосе региона и изучаемой геосистемы.

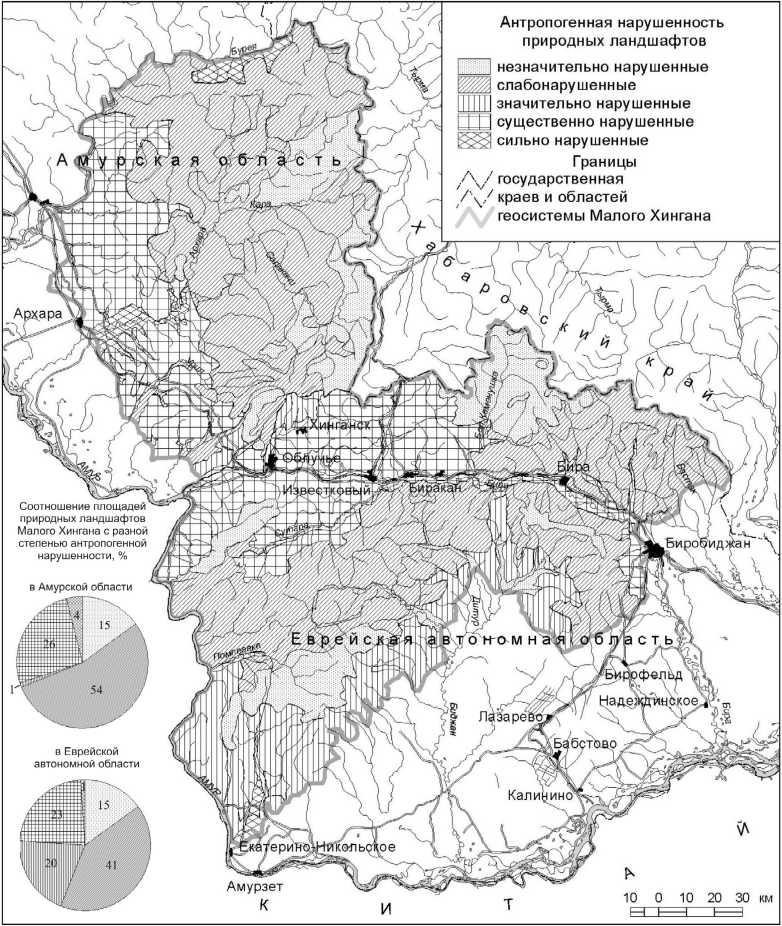

Путем анализа изменений в вертикальной и горизонтальной структурах ландшафтов под действием антропогенных факторов разработанная ранее классификация природных комплексов Малого Хингана в пределах ЕАО по степени их антропогенной нарушенности была экстраполирована на территорию всей геосистемы. Выделяется пять категорий ПТК, преобразованных в результате человеческой деятельности: незначительно нарушенные, слабонарушенные, значительно нарушенные, суще-

Таблица 1

Ландшафтное разнообразие российской части Малого Хингана

|

Категория ландшафта |

Количество видов в пределах региона |

Коэффициент ландшафтного разнообразия (по П. Менхинику)* |

||||

|

ЕАО |

Амурская область |

ЕАО |

Амурская область |

В целом |

||

|

Тип |

Горнотундровые |

1 |

- |

0,18 |

- |

0,18 |

|

Таежные |

3 |

3 |

0,06 |

0,04 |

0,04 |

|

|

Подтаежные |

2 |

2 |

0,07 |

0,05 |

0,08 |

|

|

Широколиственнолесные |

9 |

2 |

0,08 |

0,03 |

0,06 |

|

|

Азональные |

1 |

1 |

0,03 |

0,04 |

0,02 |

|

|

Класс |

Горные |

15 |

8 |

0,11 |

0,07 |

0,10 |

|

Равнинные |

1 |

- |

0,04 |

- |

0,04 |

|

|

Подкласс |

Среднегорные |

2 |

- |

0,06 |

- |

0,06 |

|

Низкогорные |

7 |

7 |

0,06 |

0,06 |

0,06 |

|

|

Предгорные |

4 |

- |

0,09 |

- |

0,09 |

|

|

Возвышенные равнинные |

1 |

- |

0,04 |

- |

0,04 |

|

|

Речных долин |

1 |

1 |

0,03 |

0,04 |

0,02 |

|

|

В целом по части геосистемы в пределах региона |

14 |

8 |

0,10 |

0,07 |

0,10 |

|

Примечание:* Дmn=N/vS, где N – количество видов ландшафтов, S – общая занимаемая ими площадь

Таблица 2

Характеристика освоенности территории Малого Хингана, разделенной административными границами

Существенно и сильно нарушенными ландшафтами являются: часть предгорных и низкогорных комплексов, а также некоторые речные долины. Они наиболее освоены и приурочены к хозяйственным очагам, которые выступают в качестве источников распространения антропогенного воздействия на примыкающие и соседние природные территории. Основные ядра концентрации населения и хозяйства сосредоточены вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали. Дополнительным источником антропогенных возмущений выступает Бурей-ская ГЭС с формируемым водохранилищем. Рассматриваемая категория ландшафтов занимает в Амурской области около трети Малого Хингана, в Еврейской автономии около четверти. Площадь существенно нарушенных природных комплексов изучаемой геосистемы на территории Амурской области в четыре раза больше.

Незначительно нарушенные ландшафты, в большей степени сохранившие свое естественное состояние, скон-центрированны в хозяйственной периферии Малого Хингана, в труднодоступных в транспортном отношении районах. В эту группу входят среднегорные, часть низкогорных ландшафтов с пихтово-еловыми и лиственничными лесами, ряд речных долин. Они одинаково представлены по площади в двух рассматриваемых частях Малого Хингана – по 15 %.

Слабо и значительно нарушенные природные ландшафты формируют широкую переходную полосу. Изменения в их структуре коснулись в основном только биотических компонентов. Совместно они занимают более половины площади Малого Хингана в границах Еврейской автономии (60 %) и примерно столько же в пределах геосистемы на территории Амурской области (55 %). Отличие заключается в распространении значительно нарушенных ландшафтов. В Амурской области они занимают лишь 1 % площади геосистемы в пределах

Рис. 2. Освоенность природных ландшафтов российской части Малого Хингана: а) плотность населения, чел./км2; б) доля пашни, %

Рис. 3. Антропогенная нарушенность природных ландшафтов российской части Малого Хингана

этого региона, что можно рассматривать в качестве факта большей контрастности (полярности) развития антропогенных модификаций ландшафтов. В целом это явление объясняется меньшей освоенностью рассматриваемой части геосистемы.

Таким образом, для российского Малого Хингана, расположенного в пределах Амурской области и Еврейской автономии, сходство в современной ландшафтной структуре выражено в нескольких аспектах. В размещении природных комплексов с разной степенью антропогенной нарушенности наблюдается явление поляризации. Наиболее преобразованные характерны полосе расселения населения и концентрации хозяйства (как правило, вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали), Бурейской ГЭС. К ним относятся в основном дальневосточные широколиственнолесные ландшафты. Они занимают от 24 до 30 % двух соседних частей геосистемы. Несмотря на слабую освоенность Малого Хингана, незначительно нарушенные (естественные) комплексы в обеих ее частях приходитсялишь по 15 % их площади.

Основные различия двух частей геосистемы проявляются в следующем. Ландшафтное разнообразие Ма- лого Хингана на территории Амурской области значительно меньше, чем в соседнем регионе. Коэффициент ландшафтного разнообразия геосистемы, учитывающий количество видов природных комплексов и занимаемую ими площадь, составляет в ЕАО – 0,10, в соседнем регионе – 0,07. Для этой же части геосистемы отмечается более выраженная контрастность в развитии антропогенного преобразования природных комплексов. Здесь практически отсутствует одна из категорий нарушенных ландшафтов с наблюдающимися коренными преобразованиями биотических компонентов, которые со стороны ЕАО сформировали целый пояс; в четыре раза большую площадь занимают сильно нарушенные комплексы.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 09-04-00146-а) и ДВО РАН (проекты 10-III-В-09-237 и 09-III-А-09-498).

Список литературы Оценка антропогенной нарушенности природных ландшафтов российской части Малого Хингана: административный трансграничный аспект

- Антипова А.В. Географическое изучение использования территории при выявлении и прогнозировании экологических проблем//География и природные ресурсы. 1994. № 3. С. 26-31.

- Бакланов П.Я., Ганзей С.С. Трансграничные территории: проблемы устойчивого природопользования. Владивосток: Дальнаука, 2008. 216 с.

- Ганзей С.С. Трансграничные геосистемы юга Дальнего Востока России и Северо-Востока КНР. Владивосток: Дальнаука, 2004. 231 с.

- Географический словарь Амурской области/науч. ред. В.Б. Сочава. Благовещенск: Амурское отд. Хабаровского кн. изд-во, 1978. 288 с.

- Дорошенко А.М. Анализ факторов, влияющих на пространственное распространение пожаров растительности на территории Еврейской автономной области//Региональные проблемы. 2009. № 9. С. 83-87.

- Исаченко А.Г. Ландшафты СССР. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1985. 320 с.

- Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки. М.: Академия, 2004. 400 с.

- Космачев К.П. Пионерное освоение тайги (Эколого-географические проблемы). Новосибирск: Наука, 1974. 144 с.

- Кочуров Б.И. Геоэкология: экодиагностика и эколого-хозяйственный баланс территории. Смоленск: СГУ, 1999. 154 с.

- Мишина Н.В. Географический анализ трансграничных геосистем (на примере Бикино-Ванданьшаньской физико-географической провинции): автореф. дис. … канд. геогр. наук. Владивосток, 2005. 24 с.

- Сочава В.Б. Природное районирование Дальнего Востока. Доклад на секции природных условий и охраны природы конференции по развитию производительных сил Дальнего Востока. Иркутск, 1962. 24 с.

- Фетисов Д.М. Антропогенная нарушенность природных ландшафтов российской части Малого Хингана//Вестник ДВО РАН. 2008. № 3. С. 51-57.

- Физико-географическое районирование СССР. Характеристика региональных единиц/под ред. Н.А. Гвоздецкого. М.: Изд-во МГУ, 1968. 576 с.