Оценка асимметрии социально-экономического развития муниципальных образований на региональном уровне

Автор: Калюгина С.Н., Мухорьянова О.А., Фурсов В.А.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 1 т.26, 2024 года.

Бесплатный доступ

Российская экономика на современном этапе своего развития характеризуется высоким уровнем асимметрии социально-экономического развития регионов и муниципальных образований, входящих в них. Неравномерность выделяемых муниципальным образованиям ресурсов усиливает их дифференциацию и снижает для части из них возможные перспективы развития. Административная реформа местного самоуправления, предполагающая укрупнение территориальных образований, пока не дала серьезных положительных изменений, поэтому важно регулярно проводить исследование социально-экономического состояния входящих в регион территориальных образований, чтобы выбирать оптимальные пути их развития. В статье представлены результаты сравнительного анализа показателей социально-экономического развития муниципальных образований Ставропольского края по выбранной группе показателей, по итогам которого был сделан вывод, что асимметрия является следствием уровня развития территории в пространстве региона. В рамках использованной методики была проведена оценка уровня развития экономики исследуемых территорий, произведен расчет промежуточных коэффициентов и представлена оценка асимметрии в целом по Ставропольскому краю. Проведенное авторами исследование позволило выявить ряд важных закономерностей асимметрии социально-экономического развития на региональном уровне, а предложенный метод в дальнейшем может быть использован при разработке программ социально-экономического развития муниципальных образований.

Асимметрия социально-экономического развития, потенциал развития региона, муниципальное образование, ставропольский край, региональная экономика

Короткий адрес: https://sciup.org/149145765

IDR: 149145765 | УДК: 332.05(470.630) | DOI: 10.15688/ek.jvolsu.2024.1.3

Текст научной статьи Оценка асимметрии социально-экономического развития муниципальных образований на региональном уровне

DOI:

Социально-экономическое развитие России, ее отдельных территорий, включая регионы и муниципальные образования, отличается определенной неравномерностью, асимметрией. На современном этапе развития данная асимметрия несколько сузилась по сравнению с предыдущими годами, но до сих пор остается актуальной проблемой государственного и муниципального управления развитием территорий Российской Федерации.

Асимметрия развития муниципальных образований означает неравномерное и несба- лансированное развитие различных городов, районов или других административно-территориальных единиц внутри одного региона. Исследование и оценка асимметрии развития муниципальных образований являются актуальными по ряду причин.

Во-первых, асимметрия развития муниципальных образований является одной из основных проблем и вызовов для регионального развития в стране. Различия в социально-экономическом развитии между разными муниципалитетами могут привести к неравенству в доступе к образованию, здравоохранению, жилищу и другим ключевым социальным услугам. Исследование асимметрии развития помогает выявить эти различия и предложить меры для устранения неравенства.

Во-вторых, асимметрия развития может быть причиной неравноправия и неравенства между разными муниципальными образованиями, создавать неблагоприятные условия для жизни и развития населения отдельных территорий региона. Неравномерное распределение природных, человеческих и финансовых ресурсов может повлиять на экономическую стабильность и конкурентоспособность разных муниципалитетов. Это также может вызывать миграцию населения из отсталых и менее развитых муниципальных образований в более развитые и привлекательные. Изучение асимметрии социально-экономического развития позволит выявить причины этого дисбаланса и сформировать стратегии устойчивого развития.

В-третьих, анализ асимметрии развития полезен для оценки эффективности государственных политик и программ. Исследования помогают определить, какие муниципальные образования не получают достаточной поддержки и в каких областях необходимо сосредоточить усилия. Таким образом, они способствуют разработке более точных и эффективных стратегий и программных мероприятий для поддержки развития муниципальных образований.

В целом анализ оценки асимметрии развития муниципальных образований остается актуальным в рамках улучшения возможности доступа к социальным услугам, устранения неравенства в распределении ресурсов и повышения эффективности государственных и региональных программ. Это исследование позволяет более точно определить проблемные области и разработать стратегии для успешного развития муниципальных образований.

По мнению М.Н. Макаровой, оценка асимметрии развития муниципальных образований может проводиться различными методами, в зависимости от доступных данных и целей исследования [Макарова, 2021]. Обобщение разных методических подходов к оценке асимметрии территорий (регионов и муниципальных образований), приведенных в экономической литературе, позволило выявить особенности их применения, а также достоинства и недостатки [Макарова и др., 2020].

-

1. Сравнительный анализ. Проводится путем сравнения различных абсолютных и относительных показателей развития муниципальных образований, таких как уровень доходов, уровень безработицы, инвестиции, социальная инфраструктура и т. д. Е.Б. Бухарова, Л.К. Витковская, И.А. Межова, А.Р. Семенова считают, что, если значительные различия наблюдаются между разными муниципалитетами, это может указывать на асимметрию развития [Бухарова и др., 2010].

-

2. Вариационный анализ. По мнению А.Я. Троцковского, И.Г. Акперова, Д.Н. Воробьева, асимметрии муниципальных образований оцениваются путем расчета показателей вариации абсолютных и относительных статистических показателей, например размаха вариации (амплитуды колебаний) [Троцковский, Мищенко, 2015], среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации [Акперов, Брюханова, 2014], при этом может проводиться комплексный анализ нескольких показателей вариации.

-

3. Индексный анализ. Характеризуется созданием комплексного индекса развития, который учитывает различные аспекты развития муниципальных образований, может быть одним из способов измерения асимметрии. По мнению Е.В. Корытовой, для этого необходимо выбрать соответствующие частные показатели и их весовые коэффициенты, а затем произвести расчет интегрального индекса развития для каждого муниципалитета и последующей их типологизации [Корытова, 2010]. Это позволяет определить степень влияния отдельных факторов на уровень развития муниципального образования.

-

4. Многомерный анализ. По мнению О.М. Рой и М.А. Юдиной, использование различных методов многомерного статистического анализа, таких как факторный анализ или кластерный анализ, шкалирование или ранжирование, что позволяет выделить группы муниципалитетов со схожими характеристиками развития [Рой, Юдина, 2014]. Такой анализ может помочь определить муниципалитеты с наибольшей и наименьшей асимметрией развития и выявить факторы, влияющие на нее.

-

5. Эконометрический анализ. Данный метод предполагает использование для ана-

лиза дифференциации социально-экономического развития муниципальных и городских округов, или других видов муниципальных образований, входящих в состав региона, такого статистического метода исследования, как математическое моделирование, в рамках которого используются, например, корреляционно-регрессионный анализ [Benguigu et al., 2007], методы пространственной эконометрики [Manesh et al., 2020]. Они позволяют установить наличие и характер связи между факторами, влияющими на асимметрию развития и уровнем развития муниципальных образований путем строения корреляционных матриц и регрессионных моделей.

-

6. Географический анализ. Использование методов географического анализа, таких как картографирование или геопространственные моделирование, а также геоинформаци-онных систем для анализа пространственных данных о развитии муниципальных образований, что может помочь визуализировать пространственную структуру и определить особенности развития муниципальных образований. Это позволяет выявить группировки или территории с неравномерным развитием [Рамазанова и др., 2016].

Важно отметить, что выбор методов оценки асимметрии развития муниципальных образований зависит от конкретной задачи и доступных данных. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. Кроме того, использование комбинации разных методов может дать более полную картину асимметрии развития.

Объекты и методы исследования

Исследования асимметрии развития регионов и муниципальных образований проводятся в основном в рамках социально-экономической географии, региональной экономики, государственного и муниципального управления. Объектом исследования в таких работах являются регионы и муниципальные образования, которые могут отличаться по своим социально-экономическим характеристикам, политической сфере и уровню управления.

Оценка асимметрии развития муниципальных образований, входящих в состав ре- гиона, – это важный инструмент для выявления неравномерности развития различных территорий и определения приоритетных направлений развития. Она позволяет продемонстрировать отставание или преимущества в развитии определенных муниципальных образований относительно других.

Для оценки асимметрии развития муниципальных образований можно использовать различные показатели, такие как:

-

– экономические показатели: ВВП на душу населения, уровень безработицы, инвестиционная активность, общая численность предприятий и т. д.;

-

– социальные показатели: уровень образования, доступность и качество медицинских услуг, уровень бедности, смертность, продолжительность жизни и т. д.;

– инфраструктурные показатели: наличие и состояние дорог, железнодорожных и авиационных сообщений, наличие и качество коммунальных услуг, доступность культурных и спортивных объектов и т. д.;

– экологические показатели: уровень загрязнения окружающей среды, доступность зеленых зон, лесопокрытие и т. д.

Оценка асимметрии развития может проводиться путем сравнения показателей различных муниципальных образований среди себя и с общим средним по региону или стране. Также можно использовать методы статистического анализа для выявления степени разброса показателей.

Итоговая оценка асимметрии развития муниципальных образований позволяет определить приоритетные направления развития, выявить проблемные области и разработать меры для устранения неравенства и достижения более сбалансированного развития.

Для измерения уровня неравномерности социально-экономического развития муниципальных образований определенной территории требуется сформировать набор индикаторов, которые учитывают количественные и качественные изменения в социально-экономической структуре этих территорий.

Результаты и обсуждение

Один из ключевых этапов при оценке асимметрии заключается в разработке системы ин- дикаторов, которая точно отражает характеристики исследуемых объектов, поскольку различные индикаторы позволяют получить наиболее полное и всестороннее представление об исследуемом объекте. Основная сложность заключается в создании набора статистических показателей, которые можно использовать для различных методов оценки асимметрии. В зависимости от комбинации существующих параметров количество статистических индикаторов может изменяться в значительных пределах и охватывать разнообразные экономические и социальные показатели с разной степенью акцентирования в тех или иных аспектах [Гурбанова и др., 2018; Lavrikova et al., 2019].

Методика оценки асимметрии развития муниципальных образований может включать следующие этапы:

1-й этап – определение индикаторов развития: для оценки асимметрии могут потребоваться такие экономические показатели (ВВП, уровень безработицы, уровень доходов населения), социальные показатели (уровень образования, уровень здравоохранения, доступность социальных услуг), инфраструктурные показатели (доступность транспортных и коммунальных услуг, наличие развитой инфраструктуры).

2-й этап – сбор данных: для каждого муниципального образования по выбранным индикаторам развития могут использоваться различные источники информации, такие как официальные статистические данные, отчеты и публикации, а также проводиться опросы и анкетирование населения.

3-й этап – ранжирование показателей: для каждого индикатора развития необходимо определить его минимальные и максимальные значения.

4-й этап – расчет индекса асимметрии: на основе ранжирования индикаторов развития и муниципальных образований можно рассчитать индекс асимметрии развития. Для этого используются различные математические или статистические методы.

5-й этап – анализ результатов: полученные значения индекса асимметрии развития позволяют провести анализ и сравнение муниципальных образований. Можно выделить наиболее развитые и наименее развитые территории, а также определить основные причины асимметрии развития.

6-й этап – разработка рекомендаций: на основе анализа результатов можно разработать рекомендации по сглаживанию асимметрии развития в муниципальных образованиях. Это могут быть рекомендации по улучшению экономического развития, развитию социальной инфраструктуры, повышению доступности услуг и т. д.

Важно отметить, что методика оценки асимметрии развития муниципальных образований может быть адаптирована под конкретные условия и цели исследования [Габдуллина и др., 2021].

На основе сравнительного анализа существующих методов оценок асимметрии развития территорий обоснована система оценочных индикаторов и алгоритм расчета индекса асимметрии. В результате изучения научных публикаций и мнений экспертов по теме исследования в качестве базовых индикаторов асимметрии развития авторами предлагаются следующие:

– показатели уровня экономического развития. К этой группе показателей относятся: совокупный объем продукции всех отраслей МО, приходящийся на душу населения, объем инвестиций в основной капитал, приходящийся на душу населения, сальдированный финансовый результат крупных и средних предприятий, также приходящийся на душу населения, число субъектов малого и среднего бизнеса МО в расчете на 10 тыс. чел. населения;

– показатели социального развития. К этой группе показателей относятся: начисленная среднемесячная номинальная заработная плата работников, уровень безработицы, среднегодовая численность населения, коэффициент естественного прироста населения на 1 000 человек.

Предлагаемый методический подход к оценке асимметрии социально-экономического развития представляется наиболее корректным, поскольку индексный метод расчета позволяет привести в сопоставимый вид различные показатели развития, а также применять официальную статистику при оценке уровня асимметрии развития. Использование индексного метода расчета в процессе исследования асимметрии социально-экономического развития на уровне региона помогает сопоставлять и в дальнейшем сравнивать различные муниципальные образования по величине асимметрии социально-экономического развития [Methods of Assessing the State ... , 2018].

В соответствии с выбранной методикой авторами на первом этапе исследования была проанализирована асимметрия социально-экономического развития входящих в структуру Ставропольского края муниципальных образований (муниципальных округов, городских округов) по следующим частным индексам:

-

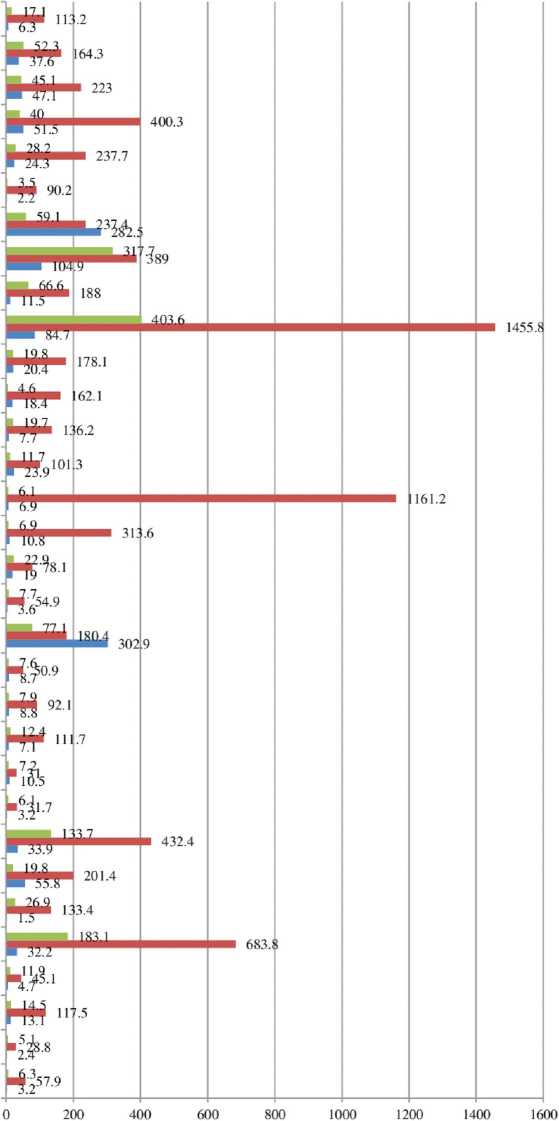

1. Коэффициент естественного прироста населения в расчете на 1 000 чел. населения. Нулевой показатель естественного прироста был отмечен в Нефтекумском городском округе 2021 г., а худший показатель – в Петровском городском округе (–12,8). При расчетах не учитывался миграционный прирост, однако мы видим, что ни один из округов не имеет положительной динамики естественного прироста населения.

-

2. Показатель уровня безработицы. Наиболее низкий уровень безработицы населения трудоспособного возраста был отмечен в городском округе город-курорт Пятигорск (0,3 %). Худший показатель зафиксирован в Арзгирском муниципальном округе (2,5 %). Выше единицы показатели уровня безработицы кроме Арзгирского, наблюдаются в Апа-насенковском, Грачевском, Красногвардейском, Курском, Левокумском, Новоселицком, Степновском, Труновском, Туркменском муниципальных округах, а также в Ипатовском, Петровском и Советском городских округах. По данному показателю также можно сказать, что по большинству округов ситуация с безработицей в Ставропольском крае является хоть и не критичной, но требующей принятия мер по стабилизации.

-

3. Показатель инвестиций в основной капитал. Он рассчитывается в денежном эквиваленте на душу населения. По данным 2021 г., максимальный объем инвестиций был в Труновском муниципальном округе (302,9 тыс. руб.), далее по степени убывания объема инвестиций идут Ипатовский (282,5 тыс. руб.), Изобильненский (104,9 тыс. руб.) городские округа, а также городской округ город Невинномысск. Минимальный объем инвестиций приходится на Грачевский муниципальный округ – 1,5 тыс. рублей.

-

4. Показатель совокупного объема продукции отраслей (также в расчете на душу населения). По данным 2021 г., максимальный объем произведенной продукции на душу населения был отмечен в городском округе город Невинномысск (1 455,8 тыс. руб.), далее по убыванию идут Георгиевский городской округ (1 161,2 тыс. руб.), Буденновский муниципальный округ (683,8 тыс. руб.), а минимальный – в Андроповском муниципальном округе (28,8 тыс. руб.). Размах вариации составляет 50,6.

-

5. Показатель сальдированного финансового результата крупных и средних предприятий (также в расчете на душу населения). Самое высокое значение в 2021 г. зафиксировано в городском округе город Невинномысск (403,6 тыс. руб.), далее по убыванию идут Изобильненский городской округ (317,7 тыс. руб.), Буденновский муниципальный округ (183,1 тыс. руб.), самое низкое значение – в Кировском городском округе (3,5 тыс. руб.). Размах вариации в целом по всем округам составляет 115,3.

-

6. Что касается показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, то его максимальное значение приходится на Изобильненский городской округ в 2021 г. – 46 028,8 руб., минимальное значение – в Андроповском муниципальном округе – 29 754,0 тыс. рублей. В среднем по округам зарплата составляет 35 096,13 рублей. Размах вариации составляет 1,6.

По финансовым показателям, вошедшим в выборку, данные в разрезе округов представим в виде рисунка 1.

К таким показателям мы отнесли сальдированный финансовый результат крупных и средних предприятий, совокупный объем продукции отраслей и инвестиции в основной капитал. Они рассчитываются в рублях на душу населения. Визуализация экономических показателей в виде рисунка позволяет увидеть значительную разность между округами, как, например, по показателю совокупного объема продукции отраслей, который в городском округе городе Невинномысске составляет

1 455,8 тыс. руб., а в Андроповском муниципальном округе – 28,8 тыс. рублей.

Также минимальный объем инвестиций наблюдается в Андроповском, Александровском, Курском, Туркменском муниципальных округах. Размах вариации по данному показателю составляет 201,9.

Советский ГО

Петровский ГО

Новоалександровский ГО

Нефтекумский ГО

Минераловодский ГО

Кировский ГО

Ипатовский ГО

Изобильненский ГО

ГО город-курорт Пятигорск

ГО город Невинномысск

ГО город Лермонтов

ГО город-курорт Кисловодск

ГО город-курорт Ессентуки

ГО город-курорт Железноводск

Георгиевский ГО

Благодарненский ГО

Шпаковский МО

Туркменский МО

Труновский МО

Степновский МО

Предгорный МО

Новоселиркий МО

Левокумский МО

Курский МО

Красногвардейский МО

Кочубеевский МО

Грачевский МО

Буденновский МО

Арзгирский МО

Апанасенковский МО

Андроповский МО

Александровский МО

-

■ Сальдированный финансовый результат крупных и средних предприятий (в расчете на душу населения), тыс. руб.

-

■ Совокупный объем продукции отраслей (в расчете на душу населения), тыс. руб.

-

■ Инвестиции в основной капитал (в расчете на душу населения), тыс. руб.

-

7. Следующий расчетный показатель для оценки асимметрии – число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения. По данному показателю самое высокое значение было отмечено в городском округе город-курорт Пятигорск в 2021 г. – 561 ед., за ним следует Железноводск (471 ед.), далее Ессентуки (405 ед.), примерно на одном уровне Кисловодск, Лермонтов и Невинномысск (382– 398 ед.), самое низкое значение – в Курском муниципальном округе (204 ед.). Размах вариации по данному показателю составляет 2,75.

-

8. Показатель среднегодовой численности населения. По данному показателю самое высокое значение в 2021 г. зафиксировано в городском округе город-курорт Пятигорск (211,7 тыс. чел.), самое низкое – в Степновском муниципальном округе (21,0 тыс. чел.). Вообще в Ставропольском крае населенные пункты с численностью населения свыше 100 тыс. чел. наблюдаются в Буденновском, Предгорном, Шпаковском муниципальных округах, а также в Георгиевском, Минераловодском городских округах. Размах вариации в разрезе округов составляет 10,1.

Рис. 1. Сравнительный анализ экономических показателей Ставропольского края для оценки асимметрии в разрезе округов

Fig. 1. Comparative analysis of economic indicators of the Stavropol Territory to assess asymmetry by district Примечание. Составлено автором на основе источника: [Основные показатели ...].

Таким образом, для Ставропольского края характерен высокий уровень дифференциации муниципальных образований по значению показателей социально-экономического развития. Размах вариации составляет от 201,9 по объему инвестиции в основной капитал на душу населения до 1,6 по размеру среднемесячной зарплаты работников. Также мы видим, что нет прямой зависимости экономических показателей от социальных и демографических. Например, если в Пятигорске самое большое количество жителей, и больше всего субъектов МСП на 10 тыс. чел. населения, то по показателям инвестиций в основной капитал этот город стоит в нижней части рейтинга, а по совокупному объему продукции – в 7,7 раза меньше, чем в Невинномысске, где жителей почти в 2 раза меньше. Интересно также, что в Нефтекумском и Новоалександровском городских округах примерно одинаковое количество жителей (63,7 и 63,0 тыс. чел., соответственно), однако в Новоалександровском ГО в 1,45 раз больше число субъектов МСП на 10 тыс. чел., а уровень безработицы там составляет –10,3 %, что го- раздо ниже нулевого показателя в Нефтекумском ГО. В Красногвардейском городском округе уровень безработицы составляет 1,3 %, однако очень высокий в отрицательном смысле коэффициент естественного прироста населения на 1 000 чел. – минус 11,5 %. При этом инвестиции здесь достаточно высокие – 33,9 тыс. руб. на душу населения, и совокупный объем продукции отраслей – один из самых высокий – 432,4 тыс. руб. на душу населения, а заработная плата одна из самых высоких в регионе – 39 849,3 руб. [Статистический ежегодник ...].

Для расчета коэффициента асимметрии развития территориальных образований Ставропольского края в разрезе муниципальных и городских округов нами был использован следующий алгоритм.

На втором этапе был произведен расчет коэффициента асимметрии по следующей формуле:

K A

n ^-x( xi - x Y

( n - 1)( n - 2) ^ tJ

,

где n – размер выборки; xi – значение i -го показателя в наборе данных; х – среднее показателя; s – стандартное отклонение.

Расчет коэффициента строится следующим образом: по каждому показателю берется максимальное значение, которое приводится к единице. Затем все остальные значения по этому же показателю рассчитываются методом пропорции. Далее по каждому округу выявляется показатель среднего арифметического значения полученных сопоставимых оценок. Далее на основе полученных средних значений асимметрии можно определить размах общего его коэффициента, который характеризует степень асимметричности распределения относительно среднего значения. В целом по Ставропольскому краю расчет коэффициента асимметрии строится по этому же принципу.

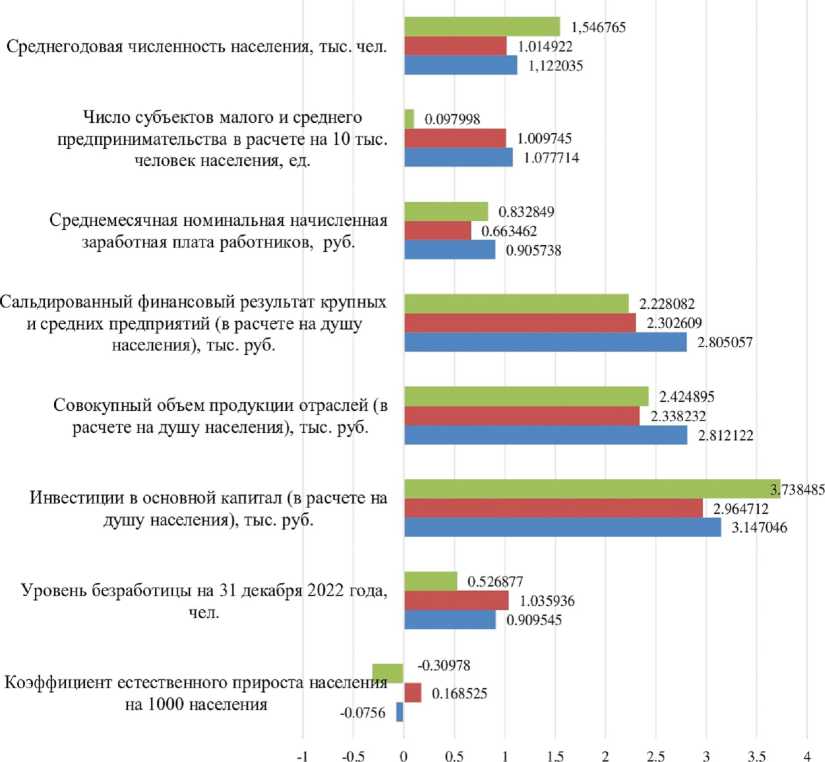

Уровень асимметрии по учитываемым показателям представлен на рисунке 2.

Как можно увидеть из рисунка 2, в наибольшей степени различаются следующие экономические индикаторы социально-экономического развития муниципальных образований: объем инвестиций в основной капитал, рассчитанный на душу населения, по этому показателю коэффициент асимметрии составляет 3,15; совокупный объем произведенной продукции в расчете на душу населения, по этому показателю значение коэффициента составляет 2,81; сальдированный финансовый результат предприятий, приходящийся на душу населения, по этому показателю значение коэффициента составляет 2,80; число субъектов МСП, рассчитанный на 10 тыс. чел. населения, по этому показателю значение коэффициента составляет 1,08.

Несколько сглаживают асимметрию развития экономики индикаторы социально-экономического развития муниципальных обра- зований, относящиеся к категории социальных. Данные показатели различаются в гораздо меньшей степени. Так, коэффициент асимметрии по показателю среднегодовой численности населения составляет 1,12, по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников – 0,91, по уровню безработицы – 0,91, по коэффициенту естественного прироста населения на 1 000 чел. коэффициент имеет отрицательное значение и составляет –0,08.

Таким образом, для муниципальных образований Ставропольского края характерна значительная асимметрия уровня социальноэкономического развития. При этом соци-

Ставропольский край

Рис. 2. Уровень асимметрии социально-экономического развития муниципальных и городских округов Ставропольского края в 2021 г. по исследуемым показателям

Fig. 2. The level of asymmetry in the socio-economic development of municipal and urban districts of the Stavropol Territory in 2021, according to the studied indicators

Примечание. Составлено автором на основе источника: [Основные показатели ...].

■ Муниципальные округа ■ Городские округа

альная сфера показывает минимальное значение уровня асимметрии, а экономическая сфера – максимальное. Также для региона характерна определенная асимметрия в развитии муниципальных и городских округов.

Выравнивание территориальной асимметрии в развитии муниципальных образований Ставропольского края, исходя из проведенного анализа, может быть достигнуто следующими путями и способами:

-

1. Государственная поддержка. Правительство Ставропольского края может предоставлять финансовую и инфраструктурную поддержку для развития уязвимых территорий региона. Она может включать в себя предоставление субсидий, льготных кредитов, содействие в привлечении инвестиций и т. д.

-

2. Привлечение инвестиций. Привлечение инвестиций в уязвимые муниципальные образования может способствовать их развитию и устранению территориальной асимметрии. Для этого необходима активная реклама и пропаганда инвестиционных возможностей муниципальных образований региона, разработка привлекательных инвестиционных программ и гарантий.

-

3. Развитие местного предпринимательства. Поддержка местного предпринимательства и создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса может способствовать увеличению количества новых рабочих мест и совершенствованию экономики уязвимых муниципальных образований.

-

4. Региональное планирование. Разработка и реализация эффективной региональной политики и планов развития может способствовать выравниванию территориальной асимметрии в развитии муниципальных образований региона. Это может включать в себя определение целей и приоритетов развития, распределение ресурсов, создание инвестиционной инфраструктуры и т. д.

-

5. Улучшение доступа к услугам и ресурсам. Повышение доступности социальных, медицинских, образовательных и других услуг в уязвимых муниципалитетах может способствовать уменьшению территориальной асимметрии и повышению качества жизни населения.

Все эти пути и способы выравнивания асимметрии могут использоваться совмес- тно или отдельно в зависимости от конкретных условий и потребностей каждого муниципального образования Ставропольского края.

Выводы

-

1. Представлены авторские выводы о том, что сохранение и увеличение асимметрии в уровнях социально-экономического развития муниципальных образований (муниципальных и городских округов), входящих в состав региона, приводит к снижению их потенциала выполнять свои функции и развиваться, что делает их более уязвимыми перед воздействием внешних факторов, а также снижает их способность к адаптации. Это, в свою очередь, увеличивает зависимость этих муниципальных территорий от центральной власти, приводит к неуправляемому перемещению финансовых и трудовых ресурсов из отстающих муниципальных образований в более развитые, что еще более замедляет темпы их социально-экономического развития. Экстремальное неравенство вызывает дисбаланс в экономических и социальных структурах, а также разрушает целостность социально-экономического пространства региона.

-

2. Определено, что оценка асимметрии развития региона в разрезе входящих в него территориальных образований позволяет увидеть их сильные и слабые стороны, оценить потенциал развития и имеющиеся ресурсы. Проведенный анализ показал, что нет прямой зависимости между демографическими, социальными и экономическими показателями, территории с большой численностью населения не всегда экономически успешны, а малые населенные пункты могут иметь хорошие результаты по инвестициям и выработке продукта.

-

3. Выявлено, что также важно оценивать асимметрию развития территорий с точки зрения возможности реализации межтерриториальных проектов, способных как ослабить, так и усилить потенциал входящих в него муниципальных образований. Более слабые в экономическом плане территории могут нарастить свой потенциал, пользуясь поддержкой сильных «соседей», а синергетический эффект от совместной эксплуатации ресурсов может дать толчок к новому этапу развития. Не пос-

леднюю роль в этом играет обеспеченность региона дорожной, социальной, энергетической инфраструктурой. В Ставропольском крае уже есть практика реализации межтерриториальных проектов, сейчас в регионе реализуется 45 проектов с общим объемом инвестирования в 23,6 млрд рублей. Несмотря на то что это в основном социальные проекты, они создают необходимые условия для привлечения частных инвестиций, и подтверждением этому являются уже производственные проекты. Сейчас в крае реализуется три крупных инвестпроекта на сумму около 4,2 млрд рублей. Это производственный кластер по выпуску радиоэлектронной продукции, безотходный дробильно-сортировочный комплекс и развлекательный комплекс в Железноводске. Все три инвестпроекта создадут в крае 250 новых рабочих мест. Что касается региональных парков, которых в регионе уже 11, то резиденты вложили в них уже порядка 54 млрд руб. и создали более 2 000 рабочих мест. На площадках региональных парков сейчас работает 20 резидентов, причем 5 из них появились в 2022 году. Все это говорит о хорошем экономическом потенциале в целом по региону, однако и нахождение всех этих объектов также неравномерно, большая часть из них сосредоточена в крупных городах. С целью стимулирования появления в крае новых инвесторов в регионе проводится аудит использования выданных ранее разрешений на реализацию проектов. В случае, если по результатам проверки будут обнаружены неиспользуемые земли или выявлены факты нарушения гарантий и соглашений, то такие земли будут возвращены в оборот и предоставлены другим заинтересованным инвесторам.

-

4. Сделан вывод о том, что улучшение равномерности в развитии муниципальных образований или использование позитивных аспектов этой неравномерности (создание развивающихся центров и зон роста) способствует общему развитию региона и прогрессивным тенденциям в развитии, обеспечивая реальную автономию муниципальных образований.

Список литературы Оценка асимметрии социально-экономического развития муниципальных образований на региональном уровне

- Акперов, И. Г. Устойчивое развитие региона в условиях локальной асимметрии социально-экономических процессов / И. Г. Акперов, Н. В. Брюханова // Ученые записки Института управления, бизнеса и права. Серия: Экономика. – 2014. – № 4. – С. 8–17.

- Габдуллина, Г. К. Асимметрия социально-экономического развития российских регионов / Г. К. Габдуллина, И. З. Гафиятов // Индустриальная экономика. – 2021. – Т. 2, № 3. – С. 53–59.

- Гурбанова, К. С. Методика оценки неравномерности социально-экономического развития региона / К. С. Гурбанова, В. С. Клеш // Проблемы развития территории. – 2018. – № 6 (98). – С. 30–41.

- Гуруева, З. М. Асимметрия социально-экономического развития территорий Дагестана / З. М. Гуруева // Российское предпринимательство. – 2021. – № 12 (210). – С. 184–188.

- Дупленко, Н. Г. Субрегиональная асимметрия в условиях экономических санкций / Н. Г. Дупленко, А. Г. Жучкова // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия «Гуманитарные и общественные науки». – 2017. – № 2. – С. 54–69.

- Использование индикаторов социального развития при оценке асимметрии экономического и социального развития территорий (на примере муниципальных образований Красноярского края) / Е. Б. Бухарова [и др.] // Сибирский аэрокосмический журнал. – 2010. – № 6. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanieindikatorov-sotsialnogo-razvitiya-pri-otsenkeasimmetrii-ekonomicheskogo-i-sotsialnogorazvitiya-territoriy-na-primere

- Основные показатели социально-экономического положения муниципальных образований Ставропольского края. – URL: https://26.rosstat.gov.ru/main_indicators

- Статистический ежегодник. Ставропольский край. – URL: https://26.rosstat.gov.ru/compendium_stav

- Корытова, Е. В. Мониторинг процессов социально-экономического развития региона: дис. ... канд. экон. наук / Корытова Елена Васильевна. – Улан-Уде, 2010. – 205 с.

- Макарова, М. Н. Моделирование социально-демографической асимметрии территориального развития / М. Н. Макарова // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2021. – Т. 14, № 2. – С. 29–42.

- Макарова, М. Н. Обзор теоретических подходов к исследованию социально-демографической асимметрии территориального развития / М. Н. Макарова, Е. А. Трушкова // Журнал фундаментальных исследований. – 2020. – № 9. – С. 67–72.

- Рамазанова, А.О. Проблемы и пути решения социально-экономической асимметрии регионов / А. О. Рамазанова, Л. А. Велибекова // УЭПС: управление, экономика, политика, социология. – 2016. – № 3. – С. 20–24.

- Рой, О. М. Эвристические возможности мультипараметрической модели структурной диагностики развития региональных систем / О. М. Рой, М. А. Юдина // Известия Уральского государственного экономического университета. – 2014. – № 2 (52). – С. 62–68.

- Троцковский, А. Я. Исследование хозяйственных трансформаций в хозяйственной системе региона / А. Я. Троцковский, И. В. Мищенко // Известия Алтайского государственного университета. – 2015. – Т. 1, № 2 (86). – С. 181–187.

- Benguigui, L. A Dynamic Model for City Size Distribution Beyond Zipfs Law / L. Benguigui, E. Blumenfeld-Lieberthal // Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications. – 2007. – Vol. 384 (2). – P. 613–627.

- Methods of Assessing the State of the Labor Potential of the Region / V. A. Fursov [et al.] // Research Journal of Pharmaceutical Biological and ChemicalScience. – 2018. – Vol. 9, iss. 6, November – December. – P. 1955–1960.

- Lavrikova, Ju. G. Spatial Aspects of Regional Infrastructure Distribution (The Case of Sverdlovsk Region) / Ju. G. Lavrikova, A. V. Suvorova // R-Economy. – 2019. – Vol. 5 (4). – P. 155–167.

- Spatial Analysis of the Gender Wage Gap in Architecture, Civil Engineering, and Construction Occupations in the United States / S. N. Manesh [et al.] // Journal of Management in Engineering. – 2020. – Vol. 4. – № 04020023.

- Mansour, Sh. The Effects of Sociodemographic Characteristics on Divorce Rates in Oman: Spatial Modeling of Marital Separations / Sh. Mansour, E. Saleh, T. Al-Awadhi // Professional Geographer. – Vol. 72 (3). – P. 332–347.