Оценка ассимиляционного потенциала прибрежных почв к техногенному воздействию

Автор: Гулиева Л. А., Наджафова С. И.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Естественные науки

Статья в выпуске: 10 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию ассимиляционного потенциала почв прибрежной зоны Каспийского моря на территории Азербайджана, подвергающихся нефтяному загрязнению по микробиологическим показателям. Результаты показали, что численность микроорганизмов в почвах под воздействием нефтяных углеводородов уменьшается и по степени убывания численности гетеротрофных микроорганизмов почвы можно расположить в ряду: лугово-лесные > сероземно-луговые > серо-бурые почвы. Наряду с этим наблюдалось увеличение соотношения между количеством углеводородокисляющих и гетеротрофных микроорганизмов в составе почвенного микробиоценоза, Выявлено, что на исследуемой территории низкий ассимиляционный потенциал и наибольшая опасность загрязнения характерна для серо-бурых почв, которые при сильном загрязнении в естественных условиях потенциально не будут иметь возможность самопроизвольно восстанавливать свою продуктивность.

Почвы, углеводороды, ассимиляционный потенциал, биогенность, самоочищающая способность

Короткий адрес: https://sciup.org/14133921

IDR: 14133921 | УДК: 504.3.06 | DOI: 10.33619/2414-2948/119/04

Текст научной статьи Оценка ассимиляционного потенциала прибрежных почв к техногенному воздействию

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 504.3.06

Одной из глобальных проблем экологии является загрязнение прибрежных зон морей и океанов. В условиях возросшей антропогенной нагрузки на биосферу, почва, являясь элементом природной системы и находясь в динамичном равновесии со всеми другими компонентами, подвергается деградационным процессам [5].

Северная часть прибрежной полосы Каспийского моря включает два экономических района: Абшерон-Хызынский и Губа-Хачмазский. Регион, площадью 12,850 тыс. км2 и населением более 3, . характеризуется значительным природным и ресурсным потенциалом. Принимая во внимание нынешние масштабы техногенного воздействия (наличие Сиазань и Апшеронских нефтяных месторождений, маршрут экспортного нефтепровода СМЭТ и др.), их чрезвычайно высокую природную чувствительность к антропогенным воздействиям, а также перспективы увеличения добычи и транспортировки энергоносителей, необходима разработка научных основ и стратегий по рациональному управлению и использованию прибрежной зоны, что очень важно для экономики страны. Вместе с тем, исследование ресурсного потенциала самоочищающей способности прибрежной полосы Каспийского моря не проводились.

Цель исследования — оценка ассимиляционного потенциала почв ландшафтов прибрежной зоны Каспийского моря на территории Азербайджана, подвергающихся различной степени влияния техногенного загрязнения по микробиологическим показателям.

Ассимиляционный потенциал почв — это показатель максимальной вместимости количества поллютантов, которые в почве может быть накоплено, разрушено, трансформировано за единицу времени без нарушения ее нормальной деятельности и устойчивости [1, 2].

Объекты и методы исследований

Объектами исследований служили основные типы почв вдоль прибрежной полосы Каспийского моря: лугово-лесные, сероземно- луговые и серо-бурые почвы. Почвенные образцы отбирали с использованием маршрутного метода. Пробы почв отбирали с горизонтов 0-25 см. Пробы почв помещали в отдельные стерильные мешочки, перевозили в лабораторию и до анализа хранили в холодильнике. Биологические анализы проводили в течение 2 дней после отбора проб.

В качестве критериев ассимиляционной емкости почв мы использовали показатели биогенности почв — общей численности микроорганизмов, численности микроорганизмов, способных использовать нефтяные углеводороды в качестве единственного источника углерода и энергии, соотношение между количеством углеводородокисляющих и гетеротрофных микроорганизмов [3].

Содержание нефти в почве определяли гравиметрическим методом в аппарате Сокслета после экстракции смесью растворителя гексан: хлороформ (1:1об.%) [4].

Общую численность гетеротрофных микроорганизмов определяли на МПА. Углеводородокисляющие бактерии выделяли высевом на твердую минеральную среду Раймонда, с внесением н-гексадекана в качестве источника углерода и энергии [5].

Статическая обработка результатов производилась с применением программ Statistica V6.0, Ехсеl–2003.

Результаты и их обсуждение

Устойчивость агроэкосистем зависит от состояния почв и во всех почвенноклиматических зонах основная тяжесть по снижению концентрации органических загрязнений в почве ложится на микроорганизмы, так как именно биогенность почв определяет ассимиляционную емкость в отношении загрязнителей [3].

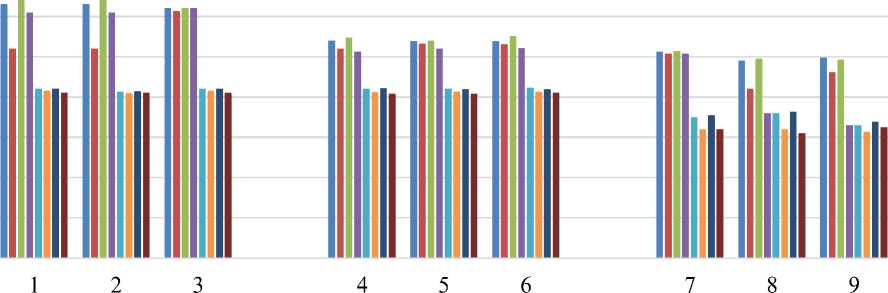

Результаты исследований показали, что количество микроорганизмов в почвенном покрове разных типов почв принципиально различается (Рисунок).

■ Lg численности МО, КОЕ/г , ■ Lg численности МО, КОЕ/г , ■ Lg численность УОМ, КОЕ/г

■ Lg численности МО, КОЕ/г , ■ Lg численность УОМ, КОЕ/г ■ Lg численность УОМ, КОЕ/г

■ Lg численности МО, КОЕ/г ,

■ Lg численность УОМ, КОЕ/г

Рисунок. Численность микроорганизмов в почвах по сезонам (2023-2024 гг.): 1-3 – луговолесные почвы, 4-6 – сероземно- луговые почвы, 7-9 – серо-бурые почвы

Наибольшее содержание микробиоты обнаруживалось в лугово-лесных почвах, затем их количество уменьшалось от серо-луговых до серо-бурых почв, что объясняется возможно тем, что лугово-лесные почвы меньше подвергаются техногенным загрязнениям, чем серые почвы. Увеличение количества гетеротрофных микроорганизмов в почве приходилось на весенний и осенний сезоны — период благоприятных факторов окружающей среды (температура и влажность).

Таким образом, исследования, проводимые на исследуемой территории, позволяют расположить почвы по степени убывания в них численности гетеротрофных микроорганизмов: лугово-лесные > сероземно-луговые > серо-бурые почвы

В серо-бурых и сероземно-луговых почвах по сравнению с лугово-лесными увеличивалась численность углеводородокисляющих микроорганизмов (Таблица). Увеличивалось также и соотношение между количеством углеводородокисляющих и гетеротрофных микроорганизмов, входящих в состав почвенного микробиоценоза. Если в лугово-лесных почвах соотношение не превышало 0,03-0,05, то в серо-бурых почвах это соотношение составляло 0,10-0,13, а на сероземно-луговых почвах оно достигало 0,16-0,21.

Данные свидетельствуют о том, что в загрязненных углеводородами серо-бурых и сероземно-луговых почвах исследуемого региона в результате сукцессионных изменений увеличивается количество микроорганизмов, способных разлагать нефтяные углеводороды и они составляют около 20-21% структуры микробиоценоза.

Таблица

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ЧИСЛЕННОСТЬЮ УГЛЕВОДОРОДОКИСЛЯЮЩИХ И ГЕТЕРОТРОФНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ В РАЗНЫХ ПОЧВАХ

|

Почва |

Общее содержание углеводородов г/кг почвы |

Среднегодовая численность микроорганизмов, КОЕ/г |

Соотношение УОМ/гетерот рофы |

|

|

гетеротрофные микроорганизмы |

углеводородокисляющие микроорганизмы |

|||

|

Луговолесные |

0,7 |

2,1±0,11x 106 |

7,9±0,21x 104 |

0,03- 0,05 |

|

Сероземнолуговые |

20,05 |

4,8±0,13x 105 |

88±0,11x 104 |

0,16-0,21 |

|

Серо-бурые |

12,01 |

1,2±0,11x 104 |

1,4±0,15x 103 |

0,1-0,13 |

Вывод

На исследуемой территории низкий ассимиляционный потенциал и наибольшая опасность загрязнения характерна для серо-бурых почв, для которых свойственен и неблагоприятный гидротермический режим. Наименьшая же опасность загрязнения и высокая ассимиляционная емкость складывается в зоне распространения лугово-лесных почв, для которых характерны сравнительно более благоприятные условия тепла и влаги для биоразложения и очищения почв от органических веществ, несмотря на сравнительно более высокую способность их адсорбировать эти вещества. Таким образом, при сильном загрязнении ландшафтов прибрежной зоны Каспийского моря на территории Азербайджана — серо-бурые и сероземно-луговые почвы в естественных условиях потенциально не будут иметь возможность самопроизвольно восстанавливать свою продуктивность. В этой зоне, характеризующимся слабым ассимиляционным потенциалом и низкой способностью к самоочищению, при прочих равных условиях будут наиболее актуальны мероприятия по рекультивации с использованием более интенсивных технологий, в том числе и биотехнологий для интенсификации актуальной самоочищающей способности.