Оценка безопасности систем освещения приполярных городов с орбиты

Автор: Сизенцев Геннадий Алексеевич

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Наземные комплексы, стартовое оборудование, эксплуатация летательных аппаратов

Статья в выпуске: 3 (18), 2017 года.

Бесплатный доступ

К перечню основных задач, связанных с угрозой прогнозируемого изменения глобального климата в XXI веке, относится замена углеводородной энергетики на возобновляемые источники энергии. Использование космической техники для солнечной инсоляции земной поверхности может внести свой позитивный вклад в решение этой задачи, одновременно способствуя сохранению легкоранимой экологии Приполярья. В данной работе рассматривается безопасность систем освещения с орбиты Земли российских и зарубежных приполярных городов. На основе выбранного критерия безопасности для базовой системы освещения проведены расчет его фактического значения, сравнение с нормативами, и представлена связь параметров для безопасных осветительных систем, имеющих орбитальное построение и схему освещения земных районов, аналогичные построению и схеме рассмотренной базовой системы.

Системы освещения, критерий безопасности, орбитальное построение, схема освещения

Короткий адрес: https://sciup.org/143164943

IDR: 143164943 | УДК: 629.786.2:628.931.062:502.1

Текст научной статьи Оценка безопасности систем освещения приполярных городов с орбиты

Идея ночного освещения из космоса высказывалась еще в 1930 г. Ф.А. Цандером и Г. Обертом, позднее, в 1960–70 гг., ее разрабатывал американский ученый Краффт А. Эрике в рамках более общей концепции «Космический свет» [1]. В рамках этой концепции были рассмотрены три субродовые программы для систем солнечной инсоляции, отличающихся друг от друга целевым назначением, определяющим уровень облученности земной поверхности. Согласно нарастанию уровня облученности каждая из них получила название:

-

• Лунетты — осветительные системы;

-

• Биосолетты — системы для повышения продуктивности фотосинтеза (увеличение производства пищи) и регулировки локальных температурных вариаций (например, для предотвращения ночных заморозков);

-

• Энергосолетты — системы для питания солнечной энергией наземных солнечноэлектрических силовых станций ночью, в дополнение к их функционированию от непосредственной солнечной энергии в дневное время.

Основное внимание было уделено возможности технической реализации. Вопросы обеспечения их безопасного влияния на окружающую среду с достаточной глубиной практически не рассматривались.

Каждая из этих систем помимо уровня освещенности имеет свои условия и особенности воздействия на человека, животных и растения облучаемых регионов. К таким особенностям относятся: широтное расположение и размеры регионов, региональный климат, временные режимы функционирования и др.

Представленная работа — о системах освещения из субродовой программы «Лу-нетты», работающих в земном Приполярье в условиях полярной ночи.

Воздействие света на живые организмы

Под действием света в живом организме могут осуществляться многие очень важные фотобиологические процессы, например, стойкое покраснение кожи и загар, возникновение рака кожи, помутнение хрусталика глаза. Люди, занимающиеся альпинизмом и горнолыжным спортом, сталкиваются с проблемой солнечных ожогов кожи и глаз из-за увеличения интенсивности ультрафиолетового облучения. С другой стороны, недостаток ультрафиолета может привести к Д-авитаминозу. Ультрафиолет обладает бактерицидным действием, что позволяет использовать его для обеззараживания операционных и больничных палат. Важная регуляторная роль принадлежит также и видимому свету. Известно, что в пасмурные осенние дни у многих людей возникает синдром «осенней грусти», сопровождающийся психической депрессией. Установлено, что красный свет ускоряет заживление ран и рожистых воспалений.

В ходе эволюции у живой природы выработались приспособления для полезного использования световой энергии. В то же время есть четко очерченная экологическая ниша, к существованию в которой мы приспособились [2].

В связи с этим оценку безопасности нужно проводить относительно конкретно разработанной световой системы с заданной целевой направленностью по обоснованным для нее критериям безопасности.

Выбор критерия и нормативы безопасности

Поскольку базовая (расчетная) система предназначена для работы зимней полярной ночью в регионах проживания и производственной деятельности человека, то критерием безопасности системы принято ее безопасное воздействие на человека в условиях открытого пространства.

В фотомедицине аномальное покраснение кожи носит название эритемы.

Безопасной принимается система, не превышающая минимальные эритемные дозы, приведенные в работе [2], и обеспечивающая нормы, принятые в СанПиН 2.1.2.2631-10 [3]: «Допустимая интенсивность ультрафиолетового излучения для изделий бытового назначения облучательного действия не должна превышать 1,9 Вт/м2 в диапазоне 280…315 нм (УФ-В) и 10 Вт/м2 в диапазоне 315…400 нм (УФ-А). Излучение в диапазоне 200…280 нм (УФ-С) не допускается...». (1 Вт/м2 составляет 100 лм [4]).

В спектре солнечного света, приходящего на поверхность Земли, УФ-С–излучение отсутствует полностью из-за его поглощения озоновым слоем в атмосфере. На долю УФ-В приходится не более 1,5% энергии солнечного излучения, УФ-А — не более 6…8% [2].

Доза облучения, вызывающая минимальное покраснение кожи, принята в качестве минимальной эритемной дозы (МЭД). Эритемная эффективность обратно пропорциональна дозе облучения кожи, при которой достигается стандартный биологический эффект. За стандартный эффект обычно принимают обнаруживаемая глазом МЭД.

УФ-В–эритема возникает не сразу после облучения. Появлению эритемы предшествует латентный период, длительность которого обратно пропорциональна дозе облучения, но никогда не превышает 8…10 ч. МЭД значительно варьируется на различных участках тела. Например, для кожи живота белого незагорелого человека МЭД составляет 210 Дж/м2, а для кожи ноги — 780 Дж/м2.

Степень покраснения кожи пропорциональна логарифму дозы. Если доза УФ-В– излучения превышает 10 МЭД, то вслед за ярко-красной эритемой на коже появляются заполненные жидкостью пузыри, свидетельствующие о сильном ожоге — эдеме.

УФ-А–излучение вызывает эритему со значительно меньшей эффективностью, чем УФ-В или УФ-С. Эффективность излучения 365 нм для появления эритем в 100…1 000 раз ниже, чем при 297 нм. УФ-А–эритема проявляется сразу после облучения. При пороговой дозе (130 кДж/м2) немедленно возникающее покраснение проходит за несколько минут. При дозе 500 кДж/м2 покраснение сохраняется в течение суток после облучения.

На основании вышеизложенного для проверки безопасности принимается система, одновременно не превышающая минимальные эритемные дозы для:

-

• МЭДУФ-А — 130 кДж/м2;

-

• МЭДУФ-В — 210 Дж/м2.

Основные характеристики базовой системы освещения приполярных городов с орбиты

В данной работе в качестве базовой рассматривается система освещения приполярных городов с орбиты, разработанная в 1992–93 гг. ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша» совместно с РКК «Энергия» и представленная в статье [5].

В соответствии с техническим заданием система предназначена для освещения регионов, расположенных по географической широте ф = 70 ± 2° Северного полушария (Мурманск, Норильск и др.) и любой долготе.

Режимы освещения заданного района производятся в годичном цикле — в течение четырех месяцев: ноябрь, декабрь, январь, февраль (полярная ночь); в суточном цикле — не менее 8 ч непрерывно с симметричным распределением относительно 12 ч дня (местного полудня).

Система может использоваться и для освещения районов Южного полушария. При этом в Южном полушарии режим освещения в годичном цикле приходится на май, июнь, июль, август; в суточном цикле — симметричное распределение относительно 24 ч ночи.

Система разработана на основе следующих принятых положений:

-

• уровень освещенности горизонтальной поверхности, обеспечиваемый системой при сплошной облачности, — не менее 5 лк;

-

• радиус района с заданным уровнем освещенности — не менее 7,5 км;

-

• рабочий режим освещения производится при угловом возвышении космического аппарата–рефлектора (КА–Р) над горизонтом z > 30°, измеряемом из центра освещаемого района;

-

• система представляет собой совокупность идентичных КА–Р, использующих способ зеркального отражения солнечного излучения.

Для варианта освещения Северного полушария принята круговая солнечно-синхронная орбита с высотой Н = 1 700 км, наклонением i = 103° и восходящим узлом, смещенным к востоку относительно прямого восхождения Солнца на 90°. Количество КА–Р, равномерно распределенных по орбите, N = 100. Из них 10 постоянно находятся в рабочем режиме подсветки заданного района, остальные — в режиме восстановления исходной солнечно-синхронной орбиты, используя отражающее зеркало как солнечный парус.

Основные параметры КА–Р: масса 6 500 кг;

конструкция отражающего зеркала пленочно-каркасная;

площадь отражающей поверхности зеркала Sк 30 000 м2;

наличие системы управления формой отражающей поверхности.

Управление положением КА–Р относительно своего центра масс осуществляется безрасходным способом за счет гироскопического эффекта.

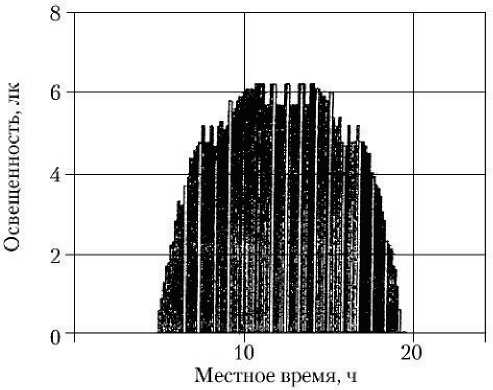

Проведенные расчеты показали, что уровень освещенности на всем четырехмесячном интервале годового цикла (22 декабря ± два месяца) остается практически неизменным. Уровень освещенности в суточном цикле приведен на рис. 1.

Рис. 1. Освещенность северного потребителя в суточном цикле при сплошной облачности [1]

Особенность расчета системы освещения для оценки безопасности

В отличие от расчетов, учитывавших сплошную облачность, приведенный в данной работе расчет безопасности системы ведется на максимальную (приходящуюся на 22 декабря) подсветку земной поверхности в местный полдень при безоблачном небе. К тому же принято, что на отражающую поверхность КА–Р нанесено алюминиевое покрытие, имеющее максимальный коэффициент отражения солнечного излучения в ультрафиолетовом диапазоне по сравнению с другими материалами.

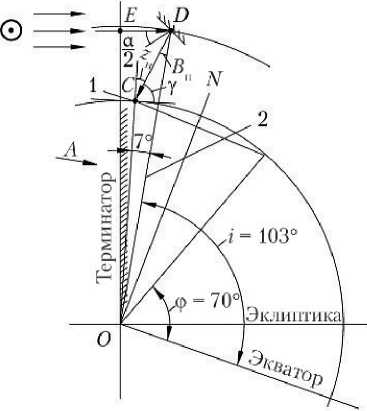

В подсветке участвуют одновременно максимум 10 КА–Р. Расчетная схема представлена на рис. 2.

Рис. 2. Расчетная схема орбитального построения системы освещения: 1 — район подсветки; 2 — проекция плоскости орбиты системы спутников КА–Р; 3 — расчетное положение спутников КА–Р на орбите

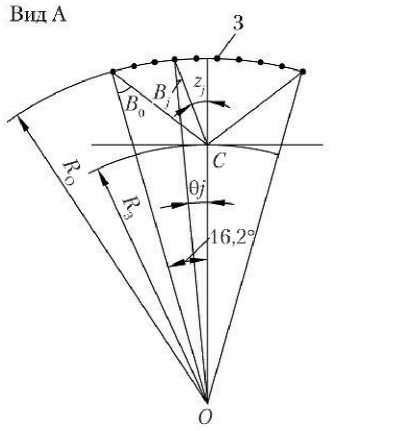

Примечание. D — положение зеркала КА–Р относительно солнечных лучей; ЕD — вектор падения солнечных лучей на зеркало; С — район подсветки на поверхности Земли; ON — ось суточного вращения Земли; а — угол между падающим и отраженным от зеркала лучами; у — наклон луча к местному горизонту в районе подсветки из плоскости орбиты КА-Р; i — наклонение плоскости орбиты КА-Р; ф — широта места размещения района подсветки; R О — радиус орбиты КА-Р, м; R З — радиус Земли, м; 16,2° — половина рабочей зоны спутников на орбите.

Расчет общей мощности системы

На основе расчетной схемы определяются следующие параметры рефлектора, находящегося в высшей точке траектории над освещаемым районом и имеющего нулевое зенитное отклонение в плоскости траектории:

• отклонение отраженного луча от местной вертикали, проходящей через КА–Р, нормальное к плоскости орбиты ( B н, рад)

7°п

В н = arctg

R З sin

180°

;

R O – R З cos

7°п

180°

• отклонение отраженного луча от местной вертикали, проходящей через центр района подсветки, нормальное к плоскости орбиты ( z н, рад)

z

н

7°п

180°

+ B ; н

• угол между падающим и отраженным от зеркала лучом (а, рад);

п a = 2

10,5°п в _

180° н ;

• дальность от зеркала до точки подсветки ( L , м);

R З sin

7°п

180°

L = sin( B н )

-

• наклон луча к местному горизонту в районе подсветки из плоскости траектории КА-Р (у, рад);

π

γ = – z .

γ 2 н

При R З = 6 370·103; R О = 8 070·103 будем иметь: B = 0,418; z = 0,54; a = 0,977; L = 1,912^10 6 ; Y = 1,031. н

С помощью уравнений (1–5) мощность облучения единицы площади (Вт/м2) от КА–Р, находящегося под нулевым зенитным углом от высшей точки в плоскости траектории над освещаемым местом (Fн), опре- z = е. + Bj, где еj — угол между местной вертикалью высшей точки траектории и местной вертикалью, проходящей через место положения КА–Р, рад; Bj — угол между местной вертикалью, проходящей через место положения КА–Р, и проекцией отраженного на Землю луча на плоскость траектории.

л е = 180 °(16,2° - v°j), где v° — интервал между КА-Р на орбите, °; V° = 360°/ N, где N — количество КА–Р в системе.

деляется выражением:

4 F

F = с εK S cos н п(вL)2 y к

α sin(γ) K sec( z н), 2

п

Вj = arctg

R З sin(O j )

R O - R З cos(O j )

где дополнительно к указанным параметрам содержатся: F c — солнечная постоянная, Вт/м2; e — коэффициент отражения зеркала (Al); K у — коэффициент уменьшения площади зеркала на швы и изгибы; S к — площадь зеркала одного КА–Р, м2; К п — коэффициент пропускания атмосферы без облачности в зените; в — угол расхождения отраженного от зеркала луча (42'), рад.

При F = 1 350; e = 0,9; K = 0,95; 5 = 3^104; К п = 0,9; в = 0,01222 получа у ем F н = 0,054.

Полученное значение F н представляет собой максимальную мощность облучения единицы площади земной поверхности одним КА–Р. Все рефлекторы, представленные в расчетной схеме, будут обеспечивать мощности, в различной степени отличающиеся в меньшую сторону от этой величины.

Используя закон секанса зенитного расстояния из атмосферной оптики (закон Бугера) [4] и пренебрегая малыми разностями геометрических величин, мощность облучения единицы площади ( Fj , Вт/м2) от КА–Р, находящегося под заданным зенитным углом ( zj , рад) от высшей точки в плоскости траектории над освещаемым местом, можно выразить следующим образом:

4 F

F = с εK S cos sin(γ)cos(z)3K sec( zj + zн ) j π(βL)2 y к 2 j п , где j, меняясь целочисленно от 0 до 4, определяет рабочую позицию КА–Р в одной из двух симметричных групп аппаратов (дальнейший расчет ведется для левой симметричной половины отражателей, включающей пять КА–Р); zj — отклонение проекции отраженного луча в плоскости траектории от высшей ее точки над освещаемым местом.

Величина zj определяется с помощью многозвенной цепочки зависимостей:

Представленные зависимости позволяют определить суммарную мощность облучения единицы площади Земли одной симметричной половиной отражателей, вклю- чающей пять КА–Р ∑Fj.

j=0 J 4

При N = 100; v° = 3,6° находим ^F= j 0 j

= 0,138 Вт/м2.

Общая мощность системы (OSF) равна удвоенной мощности ∑Fj:

4 j 0

O S F = 2 ^^^ 0 F j ; O S F = 0,276 Вт/м2.

Расчетные дозы облучения (РДО) определяются выражениями:

-

• для диапазона облучения УФ-А, Дж/м 2

РДОуф-а = О SFm уф-аТ, где mУФ-А — доля УФ-А в общем количестве энергии солнечного излучения; т — время освещения, с.

При m УФ-А = 0,08 и т = 2,88^104 с получаем РДОУФ-А = 636 Дж/м2, что почти в 200 раз меньше МЭДУФ-А (МЭДУФ-А = 130 кДж/м2);

-

• для диапазона облучения УФ-В, Дж/м 2

РДОУФ-В = ОS Fm УФ-ВТ, где mУФ-В — доля УФ-В в общем количестве энергии солнечного излучения.

При m УФ-В = 0,015 получаем РДОУФ-В = = 120 Дж/м2, что в 1,75 раза меньше МЭДУФ-В (МЭДУФ-В = 210 Дж/м2).

Проведенные расчеты показывают, что базовая система освещения приполярных городов полностью соответствует допустимым нормам безопасности во всех диапазонах ультрафиолетового облучения, в т. ч. при использовании алюминиевого покрытия отражающих зеркал.

Анализ взаимосвязи параметров безопасных систем, относящихся к типу базовой системы

При сравнении полученных отношений РДО к МЭД УФ–диапазонов облучения видно, что оценку безопасности систем освещения, построенных по типу базовой, следует проводить по норме, соответствующей МЭД УФ-В.

К основным характеристикам базовой системы освещения, определяющим ее тип, относятся:

-

• работа в приполярных зонах широт в условиях полярной ночи, середина времени освещения района приходится на местный полдень;

-

• размещение всех КА–Р на одной круговой солнечно-синхронной орбите постоянной высоты;

-

• все КА–Р, находящиеся в рабочем режиме функционирования, освещают один район поверхности Земли в течение заданного времени.

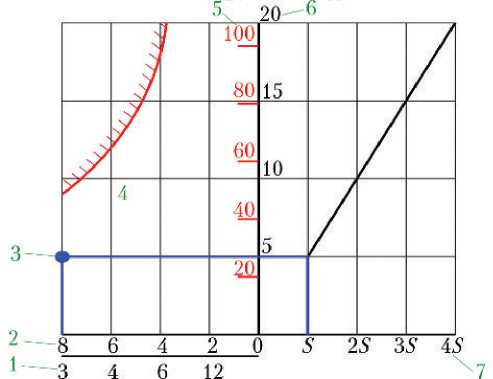

Как следствие этого перечня, размер освещаемого района зависит только от высоты орбиты, на которой размещены КА–Р. В то же время при выбранном критерии безопасности параметры систем, такие как число районов, освещаемых за сутки; время подсветки каждого района; уровень освещенности района в безоблачную полярную ночь; уровень освещенности района при сплошной облачности полярной ночью; общая площадь зеркал КА–Р, одновременно работающих в режиме подсветки, взаимосвязаны. Их взаимозависимость представлена на рис. 3.

Рис. 3. Взаимозависимость основных параметров безопасных осветительных систем: 1 — число районов, освещаемых за сутки; 2 — время подсветки района, ч; 3 — параметры базовой системы освещения; 4 — зона безопасности; 5 — освещенность района в безоблачную полярную ночь, лк; 6 — освещенность района при сплошной облачности полярной ночью, лк; 7 — общая площадь зеркал КА–Р, одновременно работающих в режиме подсветки, в единицах, отнесенных к базовой системе освещения (S = 300 000 м 2 )

Номограмма, представленная на рис. 3, показывает, что параметры базовой системы 3 находятся в глубине зоны безопасности 4 , обеспечивая заданный в ТЗ уровень освещенности в условиях сплошной облачности минимальной площадью зеркал на орбите при непрерывном времени освещения одного района в течение восьми часов, что позволяет за сутки обслужить последовательно три района. Запас безопасности позволяет использовать систему, обеспечивающую повышенную (в ~1,7 раза) освещенность, сохраняя возможность прежних условий обслуживания, но для этого необходимо соответственно увеличить площадь зеркал на орбите. Площадь зеркал на орбите может быть увеличена двумя способами: за счет увеличения площади зеркала каждого КА–Р либо за счет увеличения числа КА–Р в системе. Выбор оптимального из этих вариантов в данной работе не проводился.

Для обеспечения освещенности, увеличенной, например, в три раза по отношению к базовой системе, потребуется система с увеличенной в три раза площадью зеркал на орбите при непрерывном времени освещения одного района в течение четырех часов. Это позволит за сутки обслужить последовательно шесть районов. Параметры такой системы находятся на краю зоны безопасности. Такая система может обслужить и большее число районов за сутки, но время освещения любого их них по условиям безопасности не может превышать четырех часов.

Заключение

В соответствии с функционально-целевым назначением базовой системы освещения в качестве критерия безопасности выбрана доза солнечного облучения в области УФ-В–частот с предельно допустимым уровнем минимальной эритемной дозы МЭДУФ-В = 210 Дж/м2.

Для выбранного критерия рассмотрен расчетный случай и проведена оценка фактического значения возможной максимальной дозы облучения для базовой системы.

Параметры базовой системы выбирались из условия обеспечения заданной в ТЗ освещенности приполярного района земной поверхности полярной ночью при сплошной облачности.

В данной работе для оценки безопасности был выбран расчетный случай с максимальным освещением, создаваемым системой, во время безоблачной ночи. Проведенные расчеты показали, что базовая система освещения полностью удовлетворяет допустимым нормам безопасности во всех диапазонах ультрафиолетового облучения, в т. ч. при использовании алюминиевого покрытия зеркал, наиболее полно отражающего солнечные лучи УФ–диапазона по сравнению с другими материалами зеркального покрытия.

С помощью экстраполяции результатов, рассчитанных для базовой системы, была получена зона безопасности для систем освещения, построенных по типу базовой, обеспечивающих в разы повышенный уровень освещенности подсвечиваемых районов. Это позволило выразить взаимосвязь основных параметров безопасных осветительных систем: числа районов, освещаемых за сутки, времени подсветки района, освещенности районов в безоблачную полярную ночь, освещенности районов при сплошной облачности полярной ночью, общей площади зеркал КА–Р, одновременно работающих в режиме подсветки. Показано, что базовая система освещения находится в глубине зоны безопасности.

Представленные в статье материалы могут быть полезны при разработке технического задания и проектной концепции орбитальных систем освещения районов на Земле.

Список литературы Оценка безопасности систем освещения приполярных городов с орбиты

- Краффт А. Эрике Будущее космической индустрии. М: Машиностроение, 1979. 200 с.

- Потапенко А.Я. Действие света на человека и животных//Соровский образовательный журнал. 1996. № 10. С. 13-21.

- СанПиН 2.1.2.2631-10. Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги. Режим доступа: http://docs.cntd. ru/document/902217202 (дата обращения 27.03.2017 г.).

- Шаронов В.В. Свет и цвет. М.: Физматгиз, 1961. С. 253, 257.

- Семенов В.Ф., Сизенцев Г.А., Сотников Б.И., Сытин О.Г. Система орбитального освещения приполярных городов//Известия РАН. Энергетика. 2006. № 1. С. 21-30.