Оценка биоэлектрической активности жевательной мускулатуры при ортопедическом лечении частичными съемными пластиночными протезами

Автор: Иващенко А.В., Яблоков А.Е., Щербаков М.В., Бажутова И.В., Винник С.В.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Вопросы стоматологии

Статья в выпуске: 6 (54), 2021 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. По данным ряда авторов известно, что полная адаптация к съемным протезам наступает в течение трех месяцев [3-5, 9]. Основным критерием привыкания пациентов к съемным протезам является синхронность работы жевательной мускулатуры и, как следствие, нормализация функции жевания. Цель исследования: оценка биоэлектрической активности жевательной мускулатуры у пациентов при использовании ЧСПП.Материалы и методы. У пациентов контрольной (n = 23) и основной (n = 63) групп электромиографическое исследование проводили с применением электронейромиографической системы «Синапсис» (Нейротехнологии, Россия). Регистрацию биоэлектрической активности жевательной мускулатуры осуществляли непосредственно в день наложения протезов, через один и три месяца соответственно.Результаты и обсуждение. Электромиографические показатели жевательной мускулатуры у пациентов контрольной группы в течение месяца после проведенного лечения снизились и составили 231 ± 18,2 мкВ для правой и 229 ± 16,1 мкВ для левой собственно-жевательных мышц. Также значения были снижены и для правой и левой височных мышц и составили соответственно 228 ± 15,2 мкВ и 225 ± 24,1 мкВ (p function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Окклюзионные нарушения, электромиография, термопластический протез

Короткий адрес: https://sciup.org/143178288

IDR: 143178288 | УДК: 613.31 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2021.6.DENT.2

Текст научной статьи Оценка биоэлектрической активности жевательной мускулатуры при ортопедическом лечении частичными съемными пластиночными протезами

УДК 613.31

Результат ортопедического лечения должен оцениваться не только по удовлетворенности пациента от проведенного лечения, но и по совокупности показателей [1, 2].

По данным ряда авторов известно, что полная адаптация к съемным протезам наступает в течение трех месяцев [3–5, 9]. Основным критерием привыкания пациентов к съемным протезам является синхронность работы жевательной мускулатуры и, как следствие, нормализация функции жевания.

По ряду литературных источников, биоэлектрическая активность жевательной мускулатуры претерпевает существенные изменения в течение первых трех месяцев после начала ношения съемных протезов [2, 6, 7].

Оценивание биоэлектрической активности жевательной мускулатуры является объективным способом контроля физиологического состояния жевательной мускулатуры в покое и при совершении акта жевания [3, 8, 9].

Цель исследования: оценка биоэлектрической активности жевательной мускулатуры у пациентов при использовании частичных съемных пластиночных протезов.

Материалы и методы

В данном исследовании проводилось изучение 86 пациентов, имеющих ортогнатический прикус. Соотношение по гендерному различию составляло приблизительно 2:1 – 60 женщин и 26 мужчин. Возрастной диапазон был от 30 до 54 лет. Критериями включения являлись: санированная полость рта, отсутствие соматических заболеваний, здоровый пародонт, частичное отсутствие зубов на верхней или нижней челюстях. Все 86 пациентов были произвольно разделены на две группы. В контрольной группе (23 человека) были пациенты с наложенными частичными съемными пластиночными акриловыми протезами. Пациенты контрольной группы заполняли стандартный опросник Oral Health Impact Profile-14. Данные проходили статистическую обработку. Оценка состояния здоровья превышала 85 %. Во вторую основную группу (63 человека) вошли пациенты, протезирование которым проводилось термопластическими частичными съемными пластиночными протезами T-Crystall.

Пациентам обеих групп проводились основные методы исследования – сбор анамнеза, визуальный осмотр полости рта, а также дополнительные – ортопантомо-графическое и электромиографическое исследования. До начала исследования пациентами обеих групп было подписано добровольное информированное согласие на осуществление медицинских вмешательств. Для определения показателей биопотенциалов жевательной мускулатуры по четырем стандартным отведениям применялся аппарат «Синапсис».

Оценка показателей биоэлектрической активности жевательной мускулатуры осуществлялась непосредственно в день наложения протезов, через один и три месяца после проведенного лечения. До проведения исследования врачом пальпаторным методом определялось местонахождение моторной точки. У височной мышцы моторная точка определялась на 0,5 см кпереди от волосистой части височной области, а у собственно-жевательной – на 2,5 см выше угла нижней челюсти.

Фиксация электродов осуществлялась гелем «Униагель». Регистрацию биопотенциалов проводили при пережевывании 0,8 грамма миндаля в течение 15 секунд. Режим обработки проводили аппаратным программным обеспечением. Полученные данные обрабатывались программами Microsoft Excel 2019 и SPSS Statistics. На основании результатов электромиографи-ческого исследования определяли показатели биопотенциалов, возникающих в жевательных мышцах при пережевывании 0,8 грамма миндаля.

Результаты и обсуждение

У пациентов контрольной группы элек-тромиографические показатели жевательной мускулатуры в течение месяца после проведенного лечения снизились по сравнению с показателями в день наложения протеза, и составили 231 ± 18,2 мкВ для правой и 229 ± 16,1 мкВ для левой собственно-жевательной мышцы. Также значения были снижены и для правой и левой височной мышцы и составили соответственно 228 ± 15,2 мкВ и 225 ± 24,1 мкВ (p < 0,05). Через три месяца после наложения протезов показатели достигли значений для собственно-жевательной мышцы 243 ± 19,7 мкВ справа и 241 ± 20,8 мкВ слева, а для височной мышцы – 237 ± 21,3 мкВ справа и 235 ± 20,7 мкВ слева (табл. 1).

За три месяца адаптации к съемным протезам показатели в контрольной группе снились в сравнении с показателеями на начальном этапе лечения, что свидетельствует о нормализации биоэлектрической активности жевательной мускулатуры.

В основной группе при использовании термопластических протезов средние значения амплитуды через месяц после проведенного лечения составили для собственножевательной мышцы справа 269 ± 16,5 мкВ, слева – 256 ± 20,4 мкВ, для височной мышцы – 254 ± 23,1 мкВ справа и 260 ± 19,3 мкВ слева. Через месяц после лечения произошло увеличение биопотенциалов на 17,1 % для собственно жевательных мышц и на 12,59 % для височных мышц, через три месяца – на 20,6 % и 22,37 % соответственно (табл. 1).

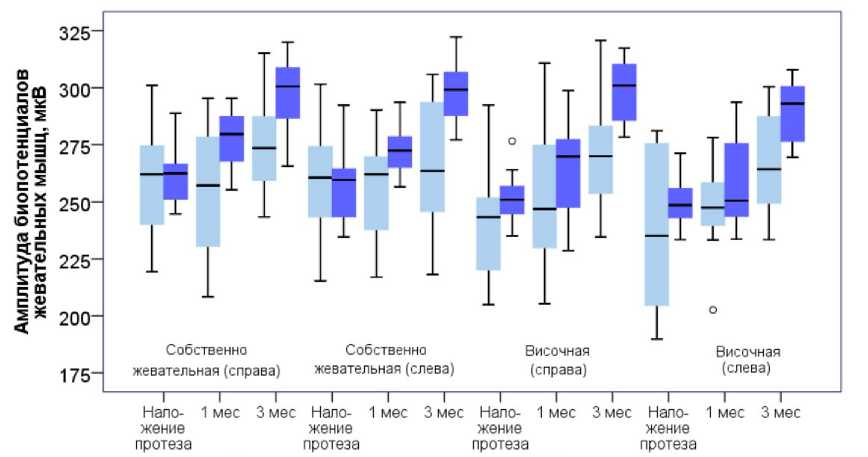

Нормализацию биоэлектрической активности мышц отмечали через три месяца при использовании съемных термопластических протезов (рис. 1).

Также была изучена корреляция коэффициентов электромиографических показателей жевательной мускулатуры и ультразвукового допплерографического исследования лицевых артерий у пациентов с частичным и полным отсутствием зубов (табл. 2).

У пациентов основной группы через месяц после ортопедического лечения усовершенствованными конструкциями бю-гельных протезов показатели составили

279,36 ± 12,01 мкВ. Среднее значение амплитуды жевательных мышц у пациентов контрольной группы с бюгельными протезами через месяц после лечения составило 247,05 ± 12,21 мкВ (p = 0,560, до лечения – через месяц) и 247,80 ± 12,78 мкВ для правой и левой собственно-жевательных мышц соответственно и 250,81 ± 15,59 мкВ и 248,69 ± 13,50 мкВ для правой и левой височных мышц соответственно.

Таблица 1. Анализ средних значений амплитуды биопотенциалов жевательных мышц контрольной группы и основной группы пациентов с термопластическими протезами при жевании

Table 1. Analysis of the mean values of the amplitude of the biopotentials of the masticatory muscles of the control group and the second subgroup of patients with thermoplastic prostheses during chewing

Контрольная группа

Основная группа

Рисунок 1. Изменение амплитуды биопотенциалов собственно-жевательной и височной мышц

Figure 1. Changes in the amplitude of biopotentials of the proper chewing and temporal muscles

|

Исследуемая мышца |

Контрольная группа (n = 23) |

Основная группа (n = 63) |

||||

|

Электромиографические показатели жевательной мускулатуры |

||||||

|

до лечения |

через месяц после лечения |

через три месяца после лечения |

до лечения |

через месяц после лечения |

через три месяца после лечения |

|

|

Собственножевательная - справа - слева |

221 ± 17,4 215 ± 19,3 |

231 ± 18,2 229 ± 16,1 |

243 ± 19,7 241 ± 20,8 |

223 ± 23,1 220 ± 14,9 |

269 ± 16,5 256 ± 20,4 |

281 ± 13,8 289 ± 17,7 |

|

Височная - справа - слева |

214 ± 18,4 213 ± 17,9 |

228 ± 15,2 225 ± 24,1 |

237 ± 21,3 235 ± 20,7 |

222 ± 11,8 207 ± 18,6 |

254 ± 23,1 260 ± 19,3 |

286 ± 20,6 257 ± 19,1 |

Таблица 2. Корреляционная зависимость электромиографических и ультразвуковых показателей исследований пациентов

Table 2. Correlation dependence of electromyographic and ultrasound parameters of patient studies

|

Исследуемая мышца |

Собственно-жевательная (правая), мкВ |

Собственно-жевательная (левая), мкВ |

Височная (правая), мкВ |

Височная (левая), мкВ |

Индекс резистентности справа |

Индекс резистентности слева |

|

Собственно жевательная (правая), мкВ |

1,000 |

0,906 |

0,901 |

0,889 |

–0,585 |

–0,591 |

|

Собственно жевательная (левая), мкВ |

0,906 |

1,000 |

0,856 |

0,836 |

–0,564 |

–0,563 |

|

Височная (правая), мкВ |

0,901 |

0,856 |

1,000 |

0,866 |

–0,642 |

–0,644 |

|

Височная (левая), мкВ |

0,889 |

0,837 |

0,866 |

1,000 |

–0,634 |

–0,635 |

|

Индекс резистентности справа |

–0,585 |

–0,564 |

–0,642 |

–0,634 |

1,000 |

0,976 |

|

Индекс резистентности слева |

–0,591 |

–0,563 |

–0,644 |

–0,635 |

0,976 |

1,000 |

*Примечание: р < 0,001.

Отношение критерия Пирсона к элек-тромиографическим показателям в течение одного месяца составил 0,7, трех месяцев – 0,5, через полгода – 0,9. Исходя из этого можно судить, что полученные в ходе исследования значения через один месяц соответствуют заметной корреляционной связи; через три месяца – заметной корреляционной связи; через полгода – очень высокой корреляционной связи.

Таким образом, при ортопедическом лечении пациентов, имеющих концевые дефекты зубного ряда, применение термопластических протезов позволяет добиться наибольшего приближения биоэлектрических показателей жевательной мускулатуры к норме через три месяца с начала лечения в сравнении с акриловыми протезами. В ходе исследования была изучена синхронность работы жевательной мускулатуры.

Так, у пациентов с концевыми дефектами зубного ряда, до лечения асинхронность работы регистрировалась в 80 % случаев, после проведенного лечения – в 25 %.

Заключение

-

1. Через три месяца после наложения термопластических протезов наблюдается нормализация биоэлектрической активности жевательной мускулатуры.

-

2. При лечении пациентов, имеющих концевые дефекты зубного ряда, с помощью частичных съемных пластиночных акриловых протезов уменьшается гипертонус жевательной мускулатуры, однако в нашем исследовании нормальные значения достигнуты не были.

-

3. Оба варианта ортопедического лечения пациентов позволяют добиться синхронности в работе жевательных мышц.