Оценка биомеханических свойств современных хирургических сетчатых имплантатов: экспериментальное исследование

Автор: Самарцев В.А., Вильдеман В.Э., Словиков С.В., Гаврилов В.А., Паршаков А.А., Кузнецова М.П., Сидоренко А.Ю.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 4 (78) т.21, 2017 года.

Бесплатный доступ

Одним из основных требований, предъявляемых к современным хирургическим сетчатым имплантатам, применяемым в хирургии вентральных грыж, является схожесть их эластических свойств с эластичностью передней брюшной стенки, которая является анизотропной. В результате этого для профилактики послеоперационных осложнений важным аспектом является правильный выбор типа имплантата и оптимальное его расположение на передней брюшной стенке с учетом анизотропии. Цель исследования - изучить механические (анизотропные) свойства хирургических сетчатых имплантатов, наиболее часто применяемых в настоящее время в хирургии грыж передней брюшной стенки. Предложена биомеханическая модель, имитирующая поведение имплантата, установленного в дефект передней брюшной стенки, под влиянием внутрибрюшного давления. Выполнено экспериментальное исследование четырех типов имплантатов. Получены жесткостные зависимости возникающих удельных усилий (нагрузок) от деформации сетки. Анализ полученных результатов позволил оценить возможность применимости каждого типа имплантата для конкретной клинической ситуации.

Вентральная грыжа, сетчатые имплантаты, анизотропия

Короткий адрес: https://sciup.org/146282076

IDR: 146282076 | УДК: 532:612.3 | DOI: 10.15593/RZhBiomeh/2017.4.11

Текст научной статьи Оценка биомеханических свойств современных хирургических сетчатых имплантатов: экспериментальное исследование

Стандартом современной хирургии вентральных грыж является герниопластика с использованием сетчатых имплантатов, широкое внедрение которой позволило снизить частоту рецидивов грыж до 2,7% случаев и повысить качество жизни у данной группы больных [27].

В настоящее время выпускается более 200 видов сетчатых имплантатов, и их количество увеличивается каждый год на несколько десятков наименований. Все они изготавливаются из различных биоматериалов (полипропилен, полиэтилентерифтолат, политетрафторэтилен и поливинилиденфторид и др.) [1], что в результате обусловливает разнообразие механических и реологических свойств [22, 23]. Существует несколько

Самарцев Владимир Аркадьевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей хирургии, Пермь

Вильдеман Валерий Эрвинович, д.ф.-м.н., профессор, директор, Пермь

Словиков Станислав Васильевич, к.т.н., старший научный сотрудник, Пермь

Гаврилов Василий Александрович, к.м.н., доцент кафедры общей хирургии, Пермь

Паршаков Александр Андреевич, аспирант кафедры общей хирургии, Пермь

Кузнецова Марина Павловна, ординатор кафедры общей хирургии, Пермь

Сидоренко Анастасия Юрьевна, студентка лечебного факультета, Пермь классификаций имплантатов. На основе пористости биоматериалов выделяют 4 типа: I тип – макропористые (размер пор >75 мкм), II тип – микропористые (размер пор < 10 мкм), III тип – макропористые с мультифиламентными или микропористыми компонентами, IV – биоматериалы с субмикронным размером пор [18]. В 2012 г. классификация была модернизирована: I тип – крупнопористые имплантаты (текстильная пористость: >60%), II тип – мелкопористые (<60%), III тип – имплантаты со специальными свойствами (например, сетки для внутрибрюшного расположения с покрытием для профилактики образования спаек), IV тип – имплантаты с пленками (без пористости, с субмикронными порами или вторично вырезанными отверстиями), V тип – 3D-сетки, VI тип – биологические протезы [25]. Величина отверстий в имплантате, а также количество материала для его изготовления напрямую связаны с его плотностью [20]: тяжелые имплантаты (удельный вес 90 г/м3), средней плотности (50–90 г/м3), легкие (35–50 г/м3) и ультралегкие (менее 35 г/м3) [22]. Однако ни одна из предложенных в настоящее время классификаций не отражает биомеханических свойств имплантатов [24].

Одним из основных требований, предъявляемых к современным хирургическим сеткам, является приближенность их эластичности к эластичности грубой волокнистой соединительной ткани передней брюшной стенки, которая, как известно, функционирует как динамическая система, позволяя противостоять внезапным (рвота, кашель и др.) и постоянным (ожирение, беременность и др.) изменениям внутрибрюшного давления [37]. Так, например, современные крупнопористые конструкции обладают эластичностью 20– 35%, в то время как эластичность мелкопористых тяжелых протезов в большинстве своем не превышает 4–16% при той же нагрузке, что может приводить к ограничению подвижности передней брюшной стенки после операции.

Повышенные деформации легких сетчатых имплантатов под нагрузкой и их меньшие по сравнению с тяжелыми имплантатами как жесткость, так и прочность могут приводить к разрушению хирургического шва на апоневрозе [26, 28, 39].

Учитывая, что свойства тканей передней брюшной стенки анизотропные [23, 26], важным механическим свойством любой сетки является степень ее анизотропии – отличие растяжения имплантатов в продольном и поперечном направлениях [21], знание которой необходимо для определения оптимальной ориентации протеза на передней брюшной стенке и профилактики послеоперационных осложнений [19].

В последнее время предлагается все больше новых методов испытаний для исследований механического поведения имплантатов [29, 30].

Учитывая, что в современной герниологии не созданы универсальные методы тестирования материалов [26], необходимо изучить структурные особенности и механизмы поведения различных сетчатых имплантатов в условиях эксперимента для индивидуализации определения лучшего материала и положения сетки для каждой клинической ситуации. Цель исследования – изучить механические (деформационные) свойства современных сетчатых имплантатов, применяемых в хирургии вентральных грыж.

Материалы и методы

Выполнено экспериментальное исследование современных хирургических сетчатых имплантатов, применяемых в хирургии грыж передней брюшной стенки, проведенное на базе кафедры общей хирургии № 1 Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера и Центра экспериментальной механики Пермского национального исследовательского политехнического университета. Коллективом авторов в прошлом уже выполнялись комплексные мультидисциплинарные исследования биомеханических свойств различных изделий медицинского назначения, таких как хирургический шовный материал [7–15, 17, 33] и хирургические атравматические иглы [16].

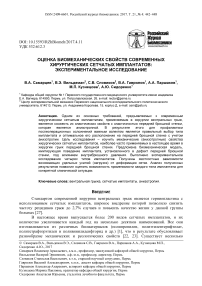

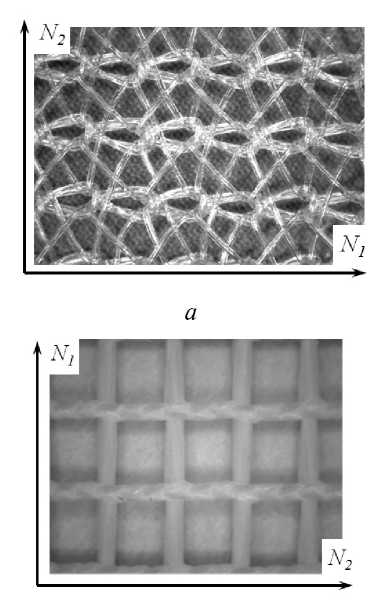

Также известен ряд работ российских и зарубежных авторов по данной проблематике [2–6, 31, 32, 34–36, 38]. Часть механических испытаний проведена в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки. Проведено исследование четырех хирургических сетчатых имплантатов: микропористого полипропиленового SurgiproTM SPMM ( Medtronic , Ирландия) (удельный вес – 90 г/м3, размер пор – 0,8 мм) – H-PP , макропористого полиэстерового ParietexTM Lightweight Monofilament Mesh (Medtronic , Ирландия) (удельный вес – 46 г/м3, размер пор – 1,5 мм) – L-PE, макропористого полифиламентного полиэстерового Parietex™ Hydrophilic 2-Dimensional Mesh ( Medtronic , Ирландия) (удельный вес – 116 г/м3, размер пор – 1,63 мм) – L-TEC , полимера на основе производных метакриловой кислоты и армированной плетеной сетки из полипропилена «Реперен» – REP . На рис. 1 представлен внешний вид исследуемых имплантатов.

Предложена модель испытаний, имитирующая поведение сетчатого имплантата, установленного в дефект передней брюшной стенки, под влиянием внутрибрюшного давления. Учитывая, что механическое воздействие внутрибрюшного давления, оказываемое на брюшную стенку и сетчатый имплантат, аналогично гидростатическому нагружению, приближенная сферическая модель его поведения подобна мембране с ортотропией механических свойств. Проведено исследование образцов (75×25 мм) каждого имплантата при помощи видеоэкстензометра AVE (Instron) и испытательной машины Instron 5965 с датчиком нагрузки 500 Н. В условиях двух-трехкратного превышения ширины образца над базой деформирования механическое поведение сетчатого имплантата вдоль оси нагружения будет близко к поведению вдоль той же оси при нагружении внутрибрюшным давлением. При проведении испытаний скорость деформирования образцов имплантатов составила 0,0067 1/с. Отношение базы деформирования к ширине образца 0,35.

в

г

Рис. 1. Внешний вид сетчатых имплантатов ( N 1 , N 2 – направление действия силы относительно структуры имплантата). Изображения получены при помощи цифрового микроскопа DigiMicro 2.0 , увеличение ×30: а – H-PP ; б – L-PE ; в – L-ТEС ; г – REP

Результаты и обсуждение

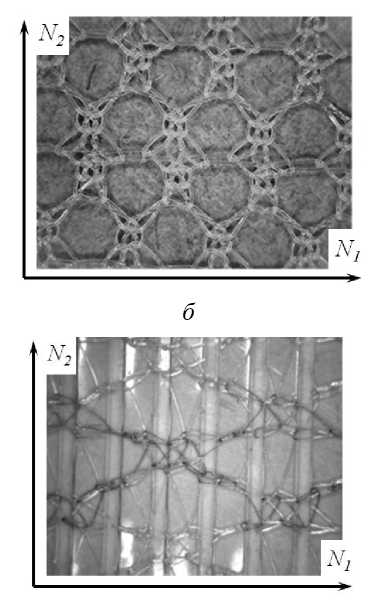

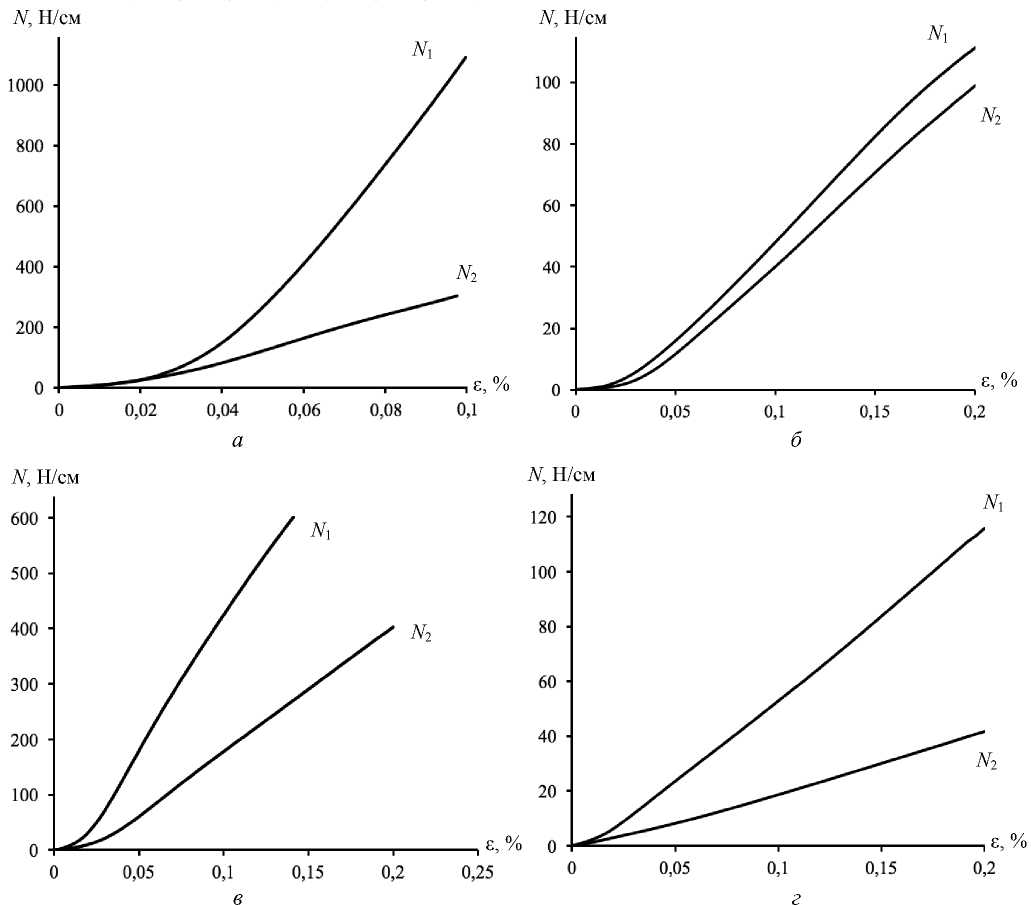

На рис. 2 представлены диаграммы зависимостей удельной нагрузки от величины деформации для четырех типов сетчатых эндопротезов, где N – это усилие (нагрузка), отнесенное к ширине образца.

Проведенные испытания позволили получить жесткостные зависимости N = f (ε), т.е зависимости возникающих удельных усилий (нагрузок) от деформации, позволяющие оценить возможность применения имплантата в клинической ситуации и подобрать протез с необходимой эластичностью. Имплантаты H-PP , L-ТEС , REP обладали сильно выряженной ортотропностью свойств, тогда как для L-PE она менее выражена.

Анализ результатов исследования показал, что имплантаты L-PE , REP применимы в условиях, где возникает небольшое внутрибрюшное давление (создающее удельное усилие в пределах 100 Н/м) и возможны большие деформации тканей (20–30%). Имплантаты H-PP , L-ТEС необходимо использовать там, где недопустимы большие деформации тканей (не более 10–15%), возможно возникновение высокого внутрибрюшного давления и, как следствие, возникновение больших (более 500 Н/м) удельных нагрузок (усилий).

Рис. 2. Диаграммы деформирования имплантатов ( N 1 , N 2 – направление деформирования): а – H-PP ; б – L-PE ; в – L-ТEС ; г – REP

Заключение

В настоящее время не создано многофакторной биомеханической модели свойств «идеального» сетчатого имплантата с учетом всех его структурных и механических свойств. С точки зрения практической хирургии идеальным может считаться имплантат, эластичность которого максимально приближена к эластичности соединительной ткани апоневроза передней брюшной стенки. Полученные результаты испытаний сетчатых имплантатов показали их различное поведение при одинаковом нагружении, что свидетельствует о состоятельности предложенной модели имитации положения имплантата в тканях передней брюшной стенки и раскрывает перспективы индивидуализированного подхода к его подбору.

Благодарности

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 15-08-08247.

Список литературы Оценка биомеханических свойств современных хирургических сетчатых имплантатов: экспериментальное исследование

- Ануров В.Н. Влияние структурных и механических свойств сетчатых протезов на эффективность пластики грыжевых дефектов передней брюшной стенки: дис. … д-ра мед. наук. - М., 2014.

- Егиев В.Н., Кулиев С.А., Евсюкова И.В. Результаты задней сепарационной пластики у пациентов со срединными вентральными грыжами // Клиническая и экспериментальная хирургия. Журнал имени академика Б.В. Петровского. - 2017. - Т. 5, № 2 (16). - С. 29-32.

- Егиев В.Н., Чижов Д.В. Первые результаты клинического применения «усиленных» полипропиленовых сеток при лечении грыж брюшной стенки // Московский хирургический журнал. - 2013. - № 3. - С. 39-41.

- Журавков М.А., Романова Н.С. Определение физико-механических свойств биоматериалов на основе данных наноиндентирования и моделей дробного порядка // Российский журнал биомеханики. - 2016. - Т. 20, № 1. - С. 8-27.

- Ивлев В.В. Проблема физико-механических свойств хирургического шовного материала: от нано- до макроуровня // Оренбургский медицинский вестник. - 2015. - Т. III, № 4 (12). - С. 68-70.