Оценка благополучия детского населения в СЗФО

Автор: Нацун Л.Н.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 6 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

Одним из ключевых вызовов для современных государств выступает изменение возрастной структуры населения - сокращение доли детей и нарастание доли пожилых. В России на фоне снижения рождаемости численность детей и их доля в составе населения также сокращаются. Это актуализирует поиск управляемых факторов сохранения здоровья детского населения и обращение к комплексному рассмотрению условий его формирования. Детское благополучие - комплексное понятие, отражающее широкий круг вопросов, начиная со здоровья детей, заканчивая уровнем жизни их семей. Несмотря на интерес к данной проблематике, наблюдается нехватка работ, посвященных оценке детского благополучия в российских регионах. Целью исследования стала оценка динамики численности и характеристик благополучия детского населения в регионах Северо-Западного федерального округа. Информационную базу составили данные статистики, результаты социологических опросов населения, данные выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам, проводимых Федеральной службой государственной статистики. Показано, что на фоне низкой численности детского населения в регионах Северо-Западного федерального округа сложился устойчивый тренд сокращения младенческой смертности. Однако высокая заболеваемость свидетельствует о сохраняющихся рисках потерь здоровья детей. На основе анализа статистических данных установлено, что показатели благополучия детского населения в регионах округа дифференцированы. Благоприятными моментами, объединяющими большую часть рассмотренных регионов, можно назвать высокий охват детей профилактическими медицинскими осмотрами, горячим питанием в школах, а также относительно высокую степень их вовлечённости в спортивные занятия. Наиболее выраженными препятствиями для достижения детского благополучия в Северо-Западном федеральном округе являются низкий уровень реализации потребности семей с детьми в улучшении жилищных условий, низкая обеспеченность детскими врачами, а в ряде регионов высокая доля семей с доходами ниже границы бедности.

Качество детского населения, детское благополучие, региональные исследования, семьи с детьми

Короткий адрес: https://sciup.org/147247184

IDR: 147247184 | УДК: 314.144 | DOI: 10.15838/esc.2024.6.96.12

Текст научной статьи Оценка благополучия детского населения в СЗФО

Сокращение удельного веса детей и одновременное нарастание доли пожилых в численности населения формируют комплекс демографических и социально-экономических вызовов, стоящих перед современными государствами. По состоянию на 1 января 2024 года численность российского населения составляла 146,2 млн человек, среди них детей в возрасте 0–15 лет – 26,8 млн человек (18,4%). В сравнении с 2000 годом общая численность населения сократилась на 0,5 млн человек, а численность детей выросла на 0,4 млн человек1. Благодаря этому доля детей в составе населения несколько увеличилась. Однако этот результат не является началом позитивного тренда, поскольку уже в ближайшей перспективе численность детского населения начнёт снижаться вследствие сокращения рождаемости. Согласно среднему варианту прогноза Росстата, к 2030 году численность российских детей 0–15 лет уменьшится до 23,1 млн человек, а их доля в составе населения сократится до 16%. При этом скорого изменения неблагоприятного тренда не ожидается. Даже в высоком варианте демографического прогноза Росстат предсказывает значение суммарного коэффициента рождаемости (СКР) на уровне 1,788 только к 2045 году2.

В условиях снижения численности детей в России особое внимание следует обратить на решение взаимосвязанных задач: обеспечение качества жизни детского населения и создание условий для достижения детского благополучия. При этом детское благополучие может рассматривается как комплексное понятие, отра- жающее уровень достигнутого благополучия в разных сферах жизнедеятельности детей: от физического здоровья и психологического самочувствия до материального положения, образовательных результатов, безопасности жизнедеятельности и социального участия.

В Российской Федерации в 2012–2017 гг. была реализована «Национальная стратегия действий в интересах детей», широко обсуждаемая в экспертной среде (Калабихина, 2015), а с 2018 года начато выполнение программы «Десятилетие детства». Столь масштабные проекты подтверждают, что благополучие детей является целевым ориентиром национальной политики, выступает условием устойчивого развития территории, осуществления воспроизводства её населения (Римашевская, 2011). В то же время исследователи отмечают наличие ряда методологических проблем, затрудняющих систематическое изучение детского благополучия в России. К их числу относятся, во-первых, отсутствие единой трактовки понятия «детское благополучие» (Кузнецова, 2020), во-вторых, разрозненность методических подходов, применяемых для его оценки, в-третьих, несопоставимость статистических данных и их неполнота (Бессчетнова, 2019).

Применение термина «детское благополучие» в отечественной практике социальноэкономических исследований, а также в практике государственного управления началось сравнительно недавно. В советский период более привычным и распространенным был термин с противоположной коннотацией — детское неблагополучие. При этом и внимание исследователей, и интересы специалистов социальной сферы были сосредоточены на выявлении «проблемных» детей и семей, выстраивании наиболее эффективной системы работы с ними, нацеленной на преодоление конкрет- ных проявлений неблагополучия. Такой подход приводил к стигматизации отдельных категорий семей и детей, которые в них воспитывались. Ситуация изменилась, когда произошёл переход к новой терминологической системе и переосмыслению первоисточников социального неблагополучия. Было признано, что, во-первых, неблагополучие детей и семей – следствие жизненных обстоятельств, в которых они оказались, а не их собственное внутреннее качество, во-вторых, что государство также несёт ответственность за формирование жизненных условий, способствующих достижению состояния полного благополучия всех детей (Ярская-Смирнова и др., 2014).

В социологических науках теоретическим основанием рассмотрения взаимосвязи категорий «детское неблагополучие» и «детское благополучие» выступает концепция социальной исключенности. В её рамках соотношение этих понятий раскрывается через оценку степени доступности для детей и их семей различных социальных и экономических благ, а также через оценку включённости детей в общественную жизнь и созидательную деятельность (Яр-ская-Смирнова и др., 2014).

Ввиду разнообразия существующих теоретических подходов к пониманию детского благополучия предлагаются различные подходы к его измерению. В зарубежных исследованиях методология расчёта его показателей, как правило, включает домены самооценки детьми различных обстоятельств собственной жизни, оценки удовлетворённости ими и психологического благополучия (Sollis, Edwards, 2022). Большое внимание в зарубежных исследованиях уделяется развитию методов математической обработки данных, позволяющих выявить наиболее важные предикторы детского благополучия. Так, с применением анализа социальных сетей (метод SNA) 13 диаграмм причинно-следственных связей (CLD), которые визуализировали взаимосвязи между локально значимыми факторами здоровья и благополучия детей и молодых людей, были объединены в общую CLD, отражающую консолидированное мнение 13 местных сообществ. Эта процедура позволила выявить наиболее важные предикторы благополучия детей и молодёжи. Установлено, что ключевыми детерминантами связанного со здоровьем благополучия являются социаль- ные связи и поддержка, поддерживающая среда и доступ к услугам (O’Halloran et al., 2024). Ранее к похожим выводам пришли авторы работы (Brennan et al., 2015). На примере более узкой проблемы – обеспечения школьными обедами – с использованием метода CLD была продемонстрирована важность учёта сложных нелинейных взаимосвязей между акторами при принятии управленческих решений (Chote et al., 2022).

Методологическим принципом, которого придерживаются исследователи детского благополучия за рубежом, является обязательное включение мнений самих детей в индикаторы детского благополучия. Этот принцип соответствует закреплённому в конвенции ООН праву детей высказывать своё мнение и быть услышанными3. Распространена практика экспертного обсуждения подходов к оценке индикаторов детского благополучия, в том числе привлечение к консультированию самих детей в рамках специальных методических мероприятий (Mason, Danby, 2011). Следует отметить, что в российском экспертном сообществе ещё не сложилось однозначного мнения о том, что должно представлять собой участие детей в процессе принятия решений, затрагивающих их интересы (Абросимова и др., 2019). Исследователи отмечают, что специалисты, работающие непосредственно с детьми в данном направлении, испытывают дефицит информационного и методического сопровождения. В совокупности эти барьеры затрудняют вовлечение детей в процессы принятия значимых решений на микро- и макроуровне (Кучмаева, 2020).

При оценке детского благополучия и поиске его ключевых предикторов предпринимаются попытки использовать данные лонгитюдных наблюдений. Этот подход обладает рядом преимуществ, так как у исследователя появляется возможность отследить динамику показателей детского благополучия и увидеть преемственность каждого нового этапа наблюдения по отношению к предыдущему (Goswami et al., 2016). Благодаря этому можно оценить влияние значимых факторов на разные компоненты детского благополучия.

Перспективной, наиболее адаптированной к российским реалиям методикой оценки детского благополучия выступает разработанная коллективом представителей МГУ, РАНХиГС, Фонда Тимченко система индексов, включающая статистический, субъективный и обобщённый индексы детского благополучия. На основе предложенных авторами методических рекомендаций возможно проведение комплексной оценки детского благополучия на региональном уровне (Калабихина и др., 2023). Результаты применения указанной индексной методики для оценки материального благополучия детей в регионах России отражены в работе (Калаби-хина и др., 2024).

В настоящее время наблюдается дефицит исследований, содержащих комплексную оценку детского благополучия для регионального уровня. Лишь в единичных работах отечественных авторов предпринимаются попытки провести такую оценку с использованием методов математической обработки данных, в том числе факторного, кластерного и регрессионного анализа (Сарычева, Пушкарева, 2022). Однако решение проблемы обеспечения детского благополучия требует комплексного представления о его текущем состоянии в региональном разрезе.

Целью исследования стала оценка динамики численности и характеристик благополучия детского населения в регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО). В связи с этим поставлены задачи:

-

1) провести анализ динамики численности детского населения в регионах СЗФО в период 2000–2024 гг.;

-

2) рассмотреть динамику показателей здоровья детского населения в регионах СЗФО;

-

3) оценить уровень охвата детского населения услугами здравоохранения и образования в регионах СЗФО и его межрегиональную дифференциацию;

-

4) охарактеризовать ключевые показатели уровня жизни семей с детьми в регионах СЗФО (доходы, обеспеченность жильём);

-

5) составить обобщённую характеристику регионов СЗФО по показателям детского благополучия.

Материалы и методы

В контексте выполненной работы обращение к анализу динамики численности детского населения обусловлено необходимостью оцен- ки развития объекта исследования в рассматриваемый период (2000–2024 гг.), а также в перспективе ближайших десятилетий. Динамика численности детского населения рассматривалась в разрезе отдельных регионов СевероЗападного федерального округа на основе официальных статистических данных, демографического прогноза Росстата и его территориального органа по Вологодской области.

Детское благополучие в исследовании изучалось в разрезе его отдельных характеристик: выживаемость детей, здоровье детского населения, доступность услуг здравоохранения для детей, жилищные условия и материальное положение семей с детьми, безопасность детей в семье. Для анализа отдельных аспектов детского благополучия в регионах СЗФО помимо статистики были использованы микроданные выборочных наблюдений Росстата по социальнодемографическим проблемам.

В разделе «Обсуждение» представлена обобщённая оценка детского благополучия в регионах Северо-Западного федерального округа на основе распределения балльных оценок его отдельных параметров. Оценка проводилась в несколько этапов. В перечень индикаторов для формирования обобщённой оценки детского благополучия были включены показатели, отражающие выживаемость детей (темп снижения коэффициента младенческой смертности), их здоровье (доля детей-инвалидов, доля детей с первой группой здоровья) и характеристики образа жизни, связанные со здоровьем (включенность детей в спортивные занятия, охват горячим питанием в школах), обеспеченность детскими врачами, охват услугами дополнительного образования, уровень дохода семей с детьми, возможности улучшения их жилищных условий. В перечень не были включены индикаторы безопасности семейной среды (случаи семейного насилия), поскольку по ним нет данных в разрезе отдельных регионов. Далее регионы были ранжированы по величине значений каждого из показателей. Затем на основе деления диапазона наблюдаемых значений на три равные интервала для каждого показателя были заданы балльные шкалы. При этом оценка в 1 балл присваивалась тому интервалу значений, который соответствовал наименее благоприятной ситуации, а 3 балла – наиболее благоприятной ситуации.

Выполненное исследование обладает рядом методических ограничений. Представленная обобщённая оценка позволяет более наглядно отразить комплекс существующих межрегиональных различий в значениях показателей детского благополучия, но она не является универсальным методическим инструментарием для осуществления мониторинга детского благополучия.

В рамках исследования акцент был сделан на объективно измеримых характеристиках детского благополучия, тогда как анализ субъективных оценок благополучия не входил в число задач. Безусловно, проведение такого анализа в дальнейшем может дополнить и уточнить полученные нами выводы.

Методическим ограничением работы выступает также то, что в ней не были охвачены вопросы благополучия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На наш взгляд, данная проблематика заслуживает отдельного углублённого рассмотрения.

Информационную базу исследования составили статистические данные о численности детского населения, публикуемые Федеральной службой государственной статистики, данные Всероссийской переписи населения (ВПН-2020), демографические прогнозы численности населения, разрабатываемые и публикуемые отделом демографии ООН; демографические прогнозы численности населения, разрабатываемые Федеральной служ- бой государственной статистики; данные о детском благополучии, публикуемые Федеральной службой государственной статистики, статистические данные о здоровье детского населения, данные из ЕМИСС об обеспеченности детского населения врачами-педиатрами; статистика, характеризующая положение семей с детьми, публикуемая в тематическом разделе на сайте Федеральной службы государственной статистики, официальная статистика МИАЦ Департамента здравоохранения Вологодской области. Также были использованы микроданные выборочных наблюдений Росстата: Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах (2023 год), Выборочного наблюдения состояния здоровья населения (2023 год), Выборочного наблюдения «Использование суточного фонда времени населением» (2019 год).

Результаты

Динамика и прогнозы численности детского населения

По состоянию на начало 2024 года в регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) проживало 2,5 млн детей в возрасте от 0 до 17 лет. Численность детского населения в России и в регионах СЗФО за период с 2000 по 2024 год сократилась на 13 и 20% соответственно. Наиболее выраженные потери наблюдались в таких регионах, как Республика Коми (45%), Республика Карелия (42%) и Архангельская область (41%; табл. 1 ).

Таблица 1. Численность населения в возрасте 0–17 лет в регионах СЗФО в 2000–2024 гг., тыс. человек

Территория 2000 2005 2010 2015 2020 2021 2022 2023 2024 2024 к 2000, % Россия 34582,6 29304,1 26336,2 28481,3 30459,3 30402,5 30319,0 30172,9 29960,3 -13,4 СЗФО 3114,0 2534,7 2217,1 2390,2 2555,2 2540,6 2526,3 2517,8 2505,2 -19,6 Респ. Карелия 173,8 138,5 116,1 110,3 105,9 104,3 102,9 101,7 100,7 -42,1 Респ. Коми 269,9 215,2 181,6 170,9 161,9 158,7 154,7 152,0 149,9 -44,5 Архангельская обл. 337,3 269,7 230,5 223,3 216,9 212,4 208,0 204,2 200,2 -40,6 Вологодская обл. 302,7 250,7 219,8 235,5 248,6 247,1 245,0 241,4 237,7 -21,5 Калининградская обл. 215,5 183,5 165,6 183,7 204,3 203,6 204,8 204,1 202,3 -6,1 Ленинградская обл. 355,1 294,8 261,9 283,9 307,4 308,7 313,3 318,3 319,4 -10,1 Мурманская обл. 215,4 172,3 144,0 144,3 146,0 143,5 141,3 139,5 138,2 -35,9 Новгородская обл. 154,8 126,1 107,2 112,4 117,7 116,8 115,9 114,2 112,4 -27,4 Псковская обл. 168,2 134,6 110,6 110,6 112,7 110,9 109,7 108,0 106,3 -36,8 г. Санкт-Петербург 921,3 749,3 679,8 815,1 933,9 934,6 930,6 934,5 938,1 1,8 Источник: рассчитано автором на основе данных Росстата о численности населения по отдельным возрастам (Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту: стат. бюллетень. URL: .

Тенденция сокращения численности детского населения связана, в том числе, со снижением численности женщин активного репродуктивного возраста (Соболева и др., 2023). Структурный фактор, таким образом, продолжает негативно влиять на рождаемость, несмотря на принимаемые государством стимулирующие пронаталистские меры. В целом, согласно экспертным оценкам, суммарный коэффициент рождаемости в долгосрочной перспективе всё же может вырасти и составить 1,77 к 2050 году (Козлова, Архангельский, 2021).

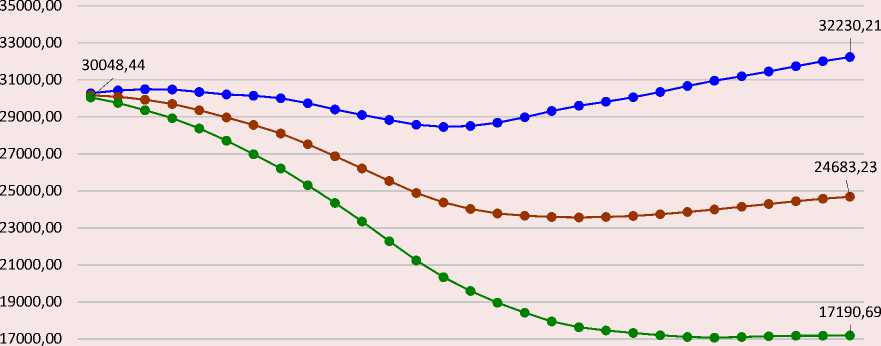

Согласно наиболее авторитетному демографическому прогнозу, который готовит Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН, численность детского населения Российской Федерации за период с 2022 по 2050 год сократится на 18,2% по среднему сценарию, на 43% – по сценарию с низкой рождаемостью и только согласно сценарию с высокой рождаемостью может увеличиться на 6,5% (рис. 1) .

Федеральная служба государственной статистики не приводит прогнозные данные по детскому населению в возрасте 0–17 лет. Пер- спективную численность детского населения в России можно оценить лишь приблизительно, опираясь на публикуемые Росстатом данные о населении моложе трудоспособного возраста (0–15 лет). Перспективная численность детей 16 и 17 лет рассчитывается только в составе категории населения трудоспособного возраста и отдельно от взрослых возрастов не публикуется. Несмотря на это ограничение, можно составить примерное представление о будущей динамике численности детского населения страны.

Согласно прогнозу Росстата, численность населения России моложе трудоспособного возраста к 2046 году составит 21,7 млн человек, что ниже уровня на 01 января 2023 года (27,1 млн чел.) на 20,2% (рис. 2).

В Северо-Западном федеральном округе и в Вологодской области, согласно прогнозу Росстата, численность населения моложе трудоспособного возраста также будет неуклонно снижаться до 2038 года, а затем начнёт медленно расти. К концу прогнозного периода численность детей в СЗФО составит 1698,8 тыс. человек, а в регионе – 137,3 тыс. человек (14,3% от общей численности населения; рис. 3 ).

Рис. 1. Сценарии изменения численности российского населения в возрасте 0–17 лет, согласно прогнозу ООН, 2022–2050 гг., тыс. человек

Источник: World Population Prospects 2022 // Department of Economic and Social Affairs, Population Division. URL:

Рис. 2. Предполагаемая численность населения России моложе трудоспособного возраста по прогнозу Росстата, 2023–2046 гг., тыс. человек

21684,5

27160,253

Источник: Предположительная численность населения Российской Федерации // Федеральная служба государственной статистики. URL:

Рис. 3. Предполагаемая численность населения СЗФО и Вологодской области моложе трудоспособного возраста по прогнозу Росстата, 2023–2046 гг., тыс. человек

СЗФО Вологодская область

Источник: Предположительная численность населения Российской Федерации // Федеральная служба государственной статистики. URL:

Анализ региональных трендов прогнозируемой численности населения моложе трудоспособного возраста в Северо-Западном федеральном округе позволяет сделать вывод, что семь субъектов СЗФО имеют сходную с общей по округу динамику развития. К числу регионов, где снижение исследуемого показателя будет наблюдаться до 2038 года, помимо Вологодской области относятся Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, а также г. Санкт-Петербург. В ряде регионов спад численности населения 0–15 лет продлится дольше: в Республике Карелии и Архангельской области – до 2040 года, а в Республике Коми восстановительного роста не предвидится вплоть до конца прогнозного периода (до 2046 года). Раньше, чем на других территориях федерального округа, тренд показателя изменится на восходящий в Ленинградской (после 2035 года) и Калининградской (после 2037 года) областях4.

Для Вологодской области наибольшей достоверностью обладают демографические прогнозы, которые публикует Вологдастат. У этого прогноза есть неоспоримое преимущество перед прогнозом Росстата: в нём приводится предположительная численность населения по одногодичным группам. Так, в статистическом сборнике 2021 года содержится информация о предположительной численности населения на период до 2036 года5. Согласно этому прогнозу, к 2035 году ожидается снижение численности детского населения Вологодской области до 184656 человек (с 247771 человека в 2021 году)6.

Важнейшим показателем детского благополучия, используемым для международных сравнений, является младенческая смертность. По данным статистики, в России в целом, а также в регионах СЗФО в 2000–2023 гг. её уровень устойчиво снижался. Наиболее значительное снижение зафиксировано в Калининградской области, Республике Карелии, Архангельской и Новгородской областях (табл. 2) .

Таблица 2. Число детей, умерших до 1 года, на 1000 родившихся живыми за год, 2000–2023 гг., промилле

Территория 2000 2005 2010 2015 2020 2021 2022 2023 Темп снижения, 2023 к 2000, % Россия 15,3 11 7,5 6,5 4,5 4,6 4,4 4,2 -72,55 СЗФО 12,8 9,4 5,6 5,3 3,7 4,2 4 4,1 -67,97 Респ. Карелия 14,4 9,6 4,9 5,7 4,4 3,7 5,1 3,1 -78,47 Респ. Коми 13 8,7 5 4,6 2,3 5,3 4 4,9 -62,31 Архангельская обл. 14,1 12,6 6,8 6 3,4 3,8 4,4 3,2 -77,30 Вологодская обл. 16 11,6 7,4 5,8 5,5 5,3 3,6 6 -62,50 Калининградская обл. 19,6 11,3 4,5 6,1 3,8 4,1 5,4 3,4 -82,65 Ленинградская обл. 10,3 9,8 6,1 6 3,9 3,6 3,8 3,7 -64,08 Мурманская обл. 12,5 11,2 5,3 5,9 3,8 6 3,8 4,7 -62,40 Новгородская обл. 14,1 9,7 7,2 6 4,1 4,9 4,3 3,2 -77,30 Псковская обл. 15,1 12,8 7,9 7,7 4 5,6 5,7 4,6 -69,54 г. Санкт-Петербург 9,5 6 4,7 4,4 3,4 3,7 3,5 4,1 -56,84 Источники: Число умерших детей до 1 года на 1000 родившихся живыми за год // ЕМИСС. URL: indicator/31166; Младенческая смертность (на 1 тыс. родившихся живыми) // ЕМИСС. URL:

4 Предположительная численность населения Российской Федерации // Федеральная служба государственной статистики. URL:

5 Прогноз численности и движения населения Вологодской области до 2035 года: статистический сборник // Росстат. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области. Вологда, 2021. 53 с.

6 Рассчитано автором по данным: Прогноз численности и движения населения Вологодской области до 2035 года: статистический сборник // Росстат. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области. Вологда, 2021. 53 с.

Здоровье детского населения регионов СЗФО: заболеваемость и инвалидность

Ключевыми показателями качества детского населения выступают характеристики его здоровья. В регионах Северо-Западного федерального округа в 2022 году наиболее высоким был уровень заболеваемости детей 0–14 лет, обусловленной такими причинами, как болезни органов дыхания, травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин, инфекционные и паразитарные болезни. Также существенный вклад в заболеваемость детей вносила новая коронавирусная инфекция. По сравнению с 2000 годом уровень заболеваемости, обусловленной болезнями органов дыхания, вырос во всех рассматриваемых регионах, а также в федеральном округе и стране в целом. Заболеваемость инфекционными и паразитарными болезнями снизилась как в стране в целом, так и во всех регионах СЗФО, за исключением Республики Коми. Заболеваемость, связанная с последствиями воздействия внешних причин, напротив, выросла и в стране в целом и в регионах федерального округа, за исключением Калининградской и Новгородской областей (табл. 3).

Численность детей-инвалидов в России в 2022 году составляла 653239 человек (2,2% от численности детского населения), в СевероЗападном федеральном округе – 53050 человек (2,1% от численности детского населения). Значения показателя за период 2017–2022 гг. выросли. Среди регионов СЗФО по состоянию на 2022 год максимальная численность детей-инвалидов наблюдалась в городе Санкт-Петербурге и Вологодской области. За период 2010–2022 гг. во всех субъектах федерального округа, за исключением Республики Карелии, численность детей-инвалидов увеличилась. При этом максимальный уровень детской инвалидности в 2022 году фиксировался в Псковской (2,5%) и Архангельской (2,3%) областях, а минимальный – в Ленинградской области (1,6%; табл. 4 ).

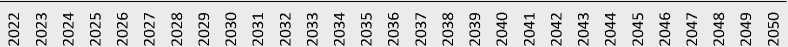

Ведущие причины детской инвалидности в СЗФО – это психические расстройства и расстройства поведения (30%), болезни нервной системы (21%), а также врождённые аномалии, деформации и хромосомные нарушения (15%; рис. 4 ).

Таблица 3. Заболеваемость детей в возрасте 0–14 лет по классам болезней в 2000 и 2022 гг., на 1000 человек населения соответствующего возраста

|

Территория |

2000 |

2022 |

|||||

|

БОД |

ИП |

ВнП |

БОД |

ИП |

ВнП |

COVID-19 |

|

|

Россия |

888,6 |

104,1 |

88,8 |

1651,5 |

102,9 |

133,3 |

116,3 |

|

СЗФО |

1076,2 |

134,1 |

110,2 |

2473,10 |

280,1 |

205,7 |

141,1 |

|

Респ. Карелия |

1090,3 |

144,9 |

114,9 |

1865,8 |

128,4 |

178,3 |

109,3 |

|

Респ. Коми |

1389,2 |

137,2 |

97,1 |

1810,8 |

138,7 |

166,7 |

95,7 |

|

Архангельская обл. |

1095,8 |

169,7 |

111,4 |

1651,5 |

102,9 |

133,3 |

116,3 |

|

Вологодская обл. |

1194,7 |

153,2 |

106,8 |

1736,1 |

81,4 |

139,0 |

85,3 |

|

Калининградская обл. |

815,9 |

107,6 |

61,1 |

1012,8 |

82,8 |

56,5 |

77,3 |

|

Ленинградская обл. |

907,1 |

85,2 |

56,7 |

1276,7 |

50,3 |

63,9 |

83,8 |

|

Мурманская обл. |

1306,3 |

129,2 |

96,4 |

1648,3 |

102,7 |

99,2 |

81,6 |

|

Новгородская обл. |

1118,9 |

121,6 |

114,5 |

1611,7 |

70,7 |

95,1 |

53,8 |

|

Псковская обл. |

795,6 |

107,4 |

102,6 |

1407,1 |

61,4 |

118,3 |

79,7 |

|

г. Санкт-Петербург |

1044,5 |

144,8 |

151,3 |

1768,8 |

108,3 |

160,9 |

163,2 |

Обозначения: БОД – болезни органов дыхания, ИП – некоторые инфекционные и паразитарные болезни, ВнП – травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин.

Источник: Здравоохранение в России // Федеральная служба государственной статистики. URL: document/13218

Рис. 4. Структура причин детской инвалидности в России и регионах СЗФО по состоянию на 2022 год, % от общей численности детей-инвалидов

другие причины врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения болезни нервной системы психические расстройства и расстройства поведения

Источник: Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни // Росстат. Семья, материнство и детство. URL:

Таблица 4. Численность детей-инвалидов в регионах СЗФО, 2010–2022 гг., человек

Территория 2010 2015 2019 2020 2021 2022 Прирост, % Доля в численности детей 0–17 лет, % (2022 г.) Россия 495330 540636 605017 621083 638285 653239 32 2,2 СЗФО 41928 43415 48946 49839 51503 53050 27 2,1 Респ. Карелия 2631 2252 2420 2412 2468 2576 -2 2,5 Респ. Коми 2957 2936 3268 3232 3314 3339 13 2,2 Архангельская обл. 4155 4423 4539 4627 4681 4759 15 2,3 Вологодская обл. 4126 4235 4719 4808 5153 5267 28 2,2 Калининградская обл. 2792 2801 3645 3681 3753 3864 38 1,9 Ленинградская обл. 4080 4329 4860 4869 4983 4955 21 1,6 Мурманская обл. 1933 2170 2439 2554 2618 2745 42 1,9 Новгородская обл. 2258 2447 2496 2464 2484 2431 8 2,1 Псковская обл. 1987 2208 2658 2682 2689 2730 37 2,5 г. Санкт-Петербург 15009 15614 17902 18510 19360 20384 36 2,2 Источник: Здравоохранение в России // Федеральная служба государственной статистики. URL: document/13218

Помимо показателей, характеризующих негативные процессы, касающиеся здоровья детского населения, необходимо обратить внимание на те факторы образа жизни, которые способствуют его укреплению. Прежде всего к таким факторам относятся физическая активность и занятия спортом. Согласно данным Выборочного наблюдения здоровья населения за 2023 год, доля детей в возрасте 3–14 лет, систематически занимающихся спортом и физкультурой, в 2023 году в России составляла 90%, в среднем по регионам СЗФО – около 91%. Наиболее высокий уровень показателя среди регионов СЗФО отмечался в Вологодской и Псковской областях (98%), а самый низкий – в Калининградской области (около 90%; табл. 5 ).

Среди значимых составляющих здорового образа жизни также необходимо отметить достаточную продолжительность ночного сна и сбалансированное регулярное питание. Согласно данным Выборочного обследования использования суточного фонда времени населением, для детей 10–13 лет характерна средняя еже- дневная продолжительность сна 10,1 часа, для подростков 14–17 лет – 9,4 часа. В целом эти показатели соответствуют рекомендациям экспертов ВОЗ (табл. 6). Также, согласно данным обследования, среди подростков 17 лет 1% сталкивались с бессонницей, средняя продолжительность которой составляла 20 минут. Среди детей 10 лет с этой проблемой сталкивались 0,6%, а средняя продолжительность периода бессонницы составляла у них 31 минуту7.

Забота о здоровье детского населения является задачей, стоящей не только перед учреждениями здравоохранения, но и перед образовательными организациями. Одним из показателей, отражающих формирование комфортной здоровьесберегающей среды в школах, выступает охват обучающихся горячим питанием. Согласно данным статистики, этот показатель в Северо-Западном федеральном округе за период с 2015 по 2022 год увеличился с 93,6 до 94,8%. В начальной школе в 2022 году (1–4 классы) уровень охвата горячим питанием детей был заметно выше (99,9%), чем в средней и старшей школе (90,9%). В региональном разрезе

Таблица 5. Доля детей, занимающихся физической культурой, спортом либо двигательной активностью, 2023 год, % от численности детей соответствующего возраста

|

Территория |

Доля детей 3–14 лет, занимающихся спортом и физкультурой, всего |

Доля детей в возрасте 3–6 лет, занимающихся спортом и физкультурой |

Доля детей в возрасте 7–14 лет, занимающихся спортом и физкультурой |

||

|

Всего |

Посещают секционные занятия |

Всего |

Посещают секционные занятия |

||

|

Россия |

90,1 |

78,3 |

71,3 |

95,1 |

93,8 |

|

СЗФО |

90,8 |

78,7 |

73,5 |

97,2 |

95,6 |

|

Респ. Карелия |

93,2 |

91,8 |

91,8 |

94,1 |

91,0 |

|

Респ. Коми |

97,6 |

94,4 |

94,4 |

98,7 |

98,7 |

|

Архангельская обл. |

90,2 |

79,1 |

69,7 |

96,1 |

94,5 |

|

Вологодская обл. |

98,2 |

92,8 |

84,4 |

100,0 |

97,4 |

|

Калининградская обл. |

89,9 |

78,8 |

69,3 |

95,9 |

94,4 |

|

Ленинградская обл. |

92,9 |

84,4 |

83,7 |

97,1 |

96,0 |

|

Мурманская обл. |

95,4 |

91,9 |

91,9 |

96,7 |

96,7 |

|

Новгородская обл. |

91,0 |

78,5 |

76,1 |

96,7 |

92,6 |

|

Псковская обл. |

98,0 |

95,7 |

93,2 |

98,9 |

98,9 |

|

г. Санкт-Петербург |

91,8 |

83,3 |

78,2 |

96,7 |

96,7 |

Источник: Выборочное наблюдение состояния здоровья населения, 2023 // Росстат. URL: zdor23/PublishSite_2023/

Таблица 6. Продолжительность ежедневого сна у детей 10–13 лет и подростков 14–17 лет в 2019 году

Возраст, лет Продолжительность основного сна, часов Продолжительность дополнительного сна, минут Рекомендованная ВОЗ продолжительность основного сна (непрерывно), часов 10 10,2 5,84 9–11 11 10,1 4,61 12 10,0 4,64 13 9,9 5,20 14 9,7 4,91 8–10 15 9,5 5,62 16 9,3 6,48 17 9,1 6,96 Источники: Итоги выборочного наблюдения «Использование суточного фонда времени населением» в 2019 году. URL: ; Оказание первичной медико-санитарной помощи детям и подросткам: руководство по укреплению здоровья, профилактике и лечению заболеваний в период с рождения до подросткового возраста. Карманный справочник // Всемирная организация здравоохранения. 2023. С. 119. URL: ru/publications/i/item/9789289057622. 119

Таблица 7. Охват горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях, 2015 и 2022 гг.

|

Территория |

Обеспечено питанием, человек |

Охват, % |

Охват обучающихся в 2022 году |

|||

|

2015 |

2022 |

2015 |

2022 |

1–4 классов, % |

5–11 классов, % |

|

|

Россия |

14341426 |

17370995 |

88,7 |

91,5 |

99,8 |

85,0 |

|

СЗФО |

1259353 |

1534481 |

93,6 |

94,8 |

99,9 |

90,9 |

|

Респ. Карелия |

64813 |

70078 |

92,8 |

82,5 |

99,9 |

70,1 |

|

Респ. Коми |

97926 |

101840 |

89,3 |

88,4 |

100,0 |

79,8 |

|

Архангельская обл. |

124358 |

132990 |

86,5 |

84,7 |

99,8 |

73,8 |

|

Вологодская обл. |

126172 |

143916 |

95,0 |

99,0 |

100,0 |

98,2 |

|

Калининградская обл. |

95039 |

125839 |

94,6 |

86,7 |

99,4 |

77,0 |

|

Ленинградская обл. |

132732 |

183742 |

96,1 |

97,9 |

100,0 |

96,1 |

|

Мурманская обл. |

66913 |

72133 |

92,8 |

97,1 |

100,0 |

94,9 |

|

Новгородская обл. |

57835 |

66804 |

92,9 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

Псковская обл. |

61796 |

67354 |

90,1 |

86,6 |

99,5 |

77,0 |

|

г. Санкт-Петербург |

431769 |

569785 |

96,0 |

99,7 |

100,0 |

99,4 |

Источник: Охват горячим питанием обучающихся в образовательных организациях // Росстат. Семья, материнство и детство. URL: наиболее благоприятная ситуация к 2022 году складывалась в Санкт-Петербурге (99,7%), Новгородской (100%) и Вологодской (99%) областях, а наименее благоприятная – в Архангельской области (охват горячим питанием 86,5%; табл. 7).

Охват детского населения услугами здравоохранения и образования

На основе приведённых данных о динамике численности детского населения можно ожидать, что в среднесрочной перспективе при сохранении текущего уровня рождаемости и смертности будет наблюдаться снижение численности исследуемой возрастной группы населения. Здравоохранению эти тенденции позволяют добиться увеличения показателей охвата детского населения различными видами медицинской помощи, а также роста показателей его обеспеченности различными ресурсами отрасли. Однако это не означает, что улучшения произойдут без дополнительных инвестиций и усилий в области повышения эффективности управления развитием детского здравоохранения.

Обеспеченность детского населения педиатрами, занятыми в государственных медицинских организациях, в среднем по Северо-Западному федеральному округу в 2022 году была выше общероссийского уровня: 22,6 и 18,2 человека на 10000 человек детского населения в возрасте 0–17 лет соответственно. Однако в половине регионов округа в период 2016–2022 гг. наблюдалось отставание уровня обеспеченности педиатрами от общероссийского (Вологодская, Ленинградская, Калининградская, Новгородская и Псковская области). В Мурманской области отставание от общероссийского уровня зафиксировано в 2020 и 2021 гг. В разрезе регионов отмечено значительное неравенство в обеспеченности населения педиатрами: максимальное значение показателя – в городе Санкт-Петербурге (32,5 человека на 10000 человек детского населения), а минимальное – в Псковской области (12,2). Разрыв между этими значениями составляет 2,7 раза. Динамика показателя во всех регионах Северо-Западного федерального округа, кроме города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, была отрицательной (табл. 8).

Повышение обеспеченности детского населения врачами-педиатрами не всегда имеет позитивные предикторы. Подобную картину можно в перспективе наблюдать, к примеру, на территории тех регионов, где прогнозируется существенное сокращение численности детского населения. Так, объёмы кадровых ресурсов здравоохранения Вологодской области в 2021 году не позволяли в достаточной степени обеспечить детское население услугами врачей-специалистов, а женщин репродуктивного возраста – услугами акушеров-гинекологов. В то же время при реализации прогнозируемых трендов снижения численности детского населения и численности женщин репродуктивного возраста обеспеченность врачами в регионе несколько увеличится. Однако без существенного приращения численности медицинских специалистов этот рост не сможет заметно улучшить ситуацию (табл. 9).

Важнейшую роль в контроле заболеваемости детей играет проведение профилактических осмотров. Охват ими в СЗФО в 2022 году был достаточно высоким. Однако наблюдалась значительная дифференциация в разрезе отдельных

Таблица 8. Обеспеченность детского населения 0–17 лет врачами-педиатрами, занятыми в оказывающих медицинские услуги населению организациях государственной формы собственности, человек на 10000 человек детского населения

|

Территория |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

2022 к 2016, раз |

|

РФ |

18,5 |

18,6 |

18,5 |

18,6 |

18,5 |

18,4 |

18,2 |

0,98 |

|

СЗФО |

22,1 |

22,2 |

22,2 |

22,5 |

22,7 |

22,8 |

22,6 |

1,03 |

|

Республика Карелия |

21,5 |

21,3 |

21,1 |

21,2 |

21,3 |

21,3 |

20,6 |

0,96 |

|

Республика Коми |

21,4 |

21,6 |

21,6 |

21,4 |

20,3 |

19,7 |

19,1 |

0,89 |

|

Архангельская область |

23,6 |

23,7 |

23,7 |

23,8 |

23,5 |

22,5 |

22,9 |

0,97 |

|

Вологодская область |

15,9 |

15,4 |

15,0 |

14,9 |

14,6 |

14,8 |

14,7 |

0,93 |

|

Калининградская область |

15,5 |

15,1 |

14,6 |

14,8 |

14,8 |

14,9 |

13,7 |

0,89 |

|

Ленинградская область |

16,3 |

16,9 |

17,5 |

17,6 |

17,3 |

17,6 |

16,4 |

1,01 |

|

Мурманская область |

21,9 |

20,0 |

19,1 |

19,2 |

18,4 |

18,3 |

18,6 |

0,85 |

|

Новгородская область |

18,1 |

16,9 |

16,2 |

14,8 |

14,1 |

13,4 |

13,7 |

0,76 |

|

Псковская область |

15,0 |

14,4 |

13,9 |

11,9 |

11,8 |

12,7 |

12,2 |

0,82 |

|

г. Санкт-Петербург |

28,5 |

29,2 |

29,5 |

30,6 |

31,7 |

32,0 |

32,5 |

1,14 |

Источники: Численность врачей всех специальностей (физических лиц) в организациях, оказывающих медицинские услуги населению, на конец отчетного года. URL: ; Численность постоянного населения – мужчин по возрасту на 1 января // Витрина статистических данных. Федеральная служба государственной статистики. URL: https://showdata. ; Численность постоянного населения – женщин по возрасту на 1 января // Витрина статистических данных. Федеральная служба государственной статистики. URL: регионов. Так, наиболее высокое значение показателя зафиксировано в Санкт-Петербурге (99,7%) и Ленинградской области (96,9%), а самое низкое – в Республике Карелии (70,9%). В результате профилактических осмотров к пер- вой группе здоровья были отнесены только 18% детей в среднем по СЗФО (25% – по России). Наибольшей доля здоровых детей была в Псковской (36%) и Ленинградской (34%) областях, а также в Республике Коми (28%; табл. 10).

Таблица 9. Кадровые ресурсы детского здравоохранения (Вологодская область): текущие объёмы в абсолютном и относительном выражении, перспективные объёмы в относительном выражении

|

Кадровые ресурсы детского регионального здравоохранения |

Абсолютная численность, человек |

Обеспеченность населения ресурсами |

|

|

2021 год (факт) |

2021 год (факт) |

2035 год (прогноз*) |

|

|

Участковые педиатры |

207 |

8,4 |

11,2 |

|

Неонатологи |

38 |

0,31 |

0,41 |

|

Детские врачи-специалисты: |

|||

|

кардиологи |

10 |

0,4 |

0,5 |

|

онкологи |

1 |

0,04 |

0,1 |

|

психиатры |

12 |

0,5 |

0,6 |

|

урологи-андрологи |

2 |

0,1 |

0,1 |

|

хирурги детские |

19 |

0,8 |

1,0 |

|

эндокринологи |

12 |

0,5 |

0,6 |

|

Акушеры-гинекологи |

188 |

7,32 |

8,52 |

* Учтено только изменение численности населения. Источники: рассчитано на основе данных о численности врачей, приведённых в статистическом сборнике «Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения Вологодской области за 2021 год» // Медицинский информационно-аналитический центр. Департамент здравоохранения Вологодской области. 2022. 82 с.; сведения о численности детского населения и численности женщин репродуктивного возраста взяты из: Прогноз численности и движения населения Вологодской области до 2035 года: стат. сборник // Росстат. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области. Вологда, 2021. 53 с. |

|||

Таблица 10. Профилактические осмотры детей и распределение детей в возрасте 0–17 лет по группам здоровья

|

Территория |

Осмотрено, человек |

Охват, % |

Распределение детей по группам здоровья, % от числа осмотренных |

||||

|

I |

II |

III |

IV |

V |

|||

|

Россия |

25662623 |

93,4 |

25,1 |

47,4 |

10,4 |

0,4 |

1,6 |

|

СЗФО |

2298521 |

90,3 |

17,9 |

52,7 |

12,7 |

0,3 |

1,6 |

|

Респ. Карелия |

84174 |

70,9 |

15,1 |

60,0 |

7,8 |

0,1 |

1,2 |

|

Респ. Коми |

123814 |

73,9 |

28,1 |

42,0 |

11,9 |

0,1 |

1,5 |

|

Архангельская обл. |

178912 |

87,7 |

10,4 |

57,8 |

13,8 |

0,3 |

1,6 |

|

Вологодская обл. |

224002 |

95,2 |

17,8 |

52,0 |

12,5 |

0,4 |

1,5 |

|

Калининградская обл. |

149932 |

74,8 |

27,2 |

43,4 |

11,7 |

0,2 |

2,0 |

|

Ленинградская обл. |

296522 |

96,9 |

33,7 |

41,3 |

7,8 |

0,2 |

1,3 |

|

Мурманская обл. |

88549 |

76,9 |

14,9 |

50,8 |

14,5 |

0,7 |

1,2 |

|

Новгородская обл. |

109464 |

95,1 |

18,0 |

61,5 |

3,7 |

0,6 |

0,8 |

|

Псковская обл. |

82211 |

68,9 |

36,2 |

43,4 |

5,2 |

0,4 |

1,7 |

|

г. Санкт-Петербург |

960941 |

99,7 |

10,7 |

57,5 |

16,4 |

0,3 |

1,7 |

Источник: Профилактические осмотры детей и распределение по группам здоровья детей в возрасте 0–17 лет в Российской Федерации в 2022 году // Росстат. Семья, материнство и детство. URL: xlsx

Обеспеченность образовательными услугами также в значительной мере отражает достигнутый уровень благополучия детского населения. По данным Комплексного наблюдения условий жизни населения, в СЗФО наиболее распространённой причиной отказов родителей от услуг дошкольных образовательных организаций становилось их мнение о том, что домашнее воспитание для ребёнка более предпочтительно (74,7%; 73,7% в 2011 году). В то же время 15,1% детей 3–6 лет не посещали дошкольные учреждения в силу нехватки мест (15,5% в 2011 году), ещё 4,1% – из-за состояния здоровья (11% в 2011 году)8.

Услугами дополнительного образования пользовались 59,7% детей 3–18 лет, проживающих в регионах СЗФО9. В сравнении с 2015 годом уровень охвата детей услугами дополнительного образования сократился на 3,6 п. п. В региональном разрезе динамика показателя также была нисходящей, наиболее существенное снижение произошло в г. Санкт-Петербурге (10 п. п.; табл. 11). Снижение вовлечённости детей в дополнительное образование может быть обусловлено целым рядом факторов, начиная от состояния здоровья и самочувствия и заканчивая финансовыми трудностями семей. В то же время ранее, по данным углублённого исследования на примере Вологодской области, было установлено, что наиболее частой причиной отказов от продолжения посещения кружков и секций является неудобное время для занятий, а также потеря детьми интереса и мотивации к занятиям (Нацун, 2023a).

Характеристика уровня жизни семей с детьми в регионах СЗФО

В целом по России, согласно статистическим данным10, в 2022 году величина среднедушевых располагаемых ресурсов в семьях с детьми до 16 лет составляла 35066,1 рубля, что в 1,2 раза ниже, чем аналогичная величина в семьях без детей до 16 лет (41731,8 рубля). В регионах СЗФО величина среднедушевых располагаемых ресурсов домохозяйств с детьми составила 41307,5 рубля11.

Таблица 11. Доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, посещающих дополнительные образовательные (развивающие) занятия, % от численности детей соответствующего возраста

Территория 2015 2017 2019 2021 2023 Снижение, п.п. СЗФО 63,4 60,4 62,1 60,9 59,7 -3,6 Респ. Карелия 53,0 61,0 62,1 36,5 46,3 -6,7 Респ. Коми 66,4 72,3 63,7 65,8 65,9 -0,5 Вологодская обл. 58,9 67,5 75,9 75,5 53,7 -5,1 Калининградская обл. 45,4 55,6 53,5 51,2 52,4 6,9 Ленинградская обл. 67,2 67,3 57,3 49,7 65,1 -2,1 Мурманская обл. 62,1 66,2 64,7 67,8 52,7 -9,4 Новгородская обл. 72,0 71,6 65,0 77,5 65,1 -6,9 Псковская обл. 70,5 45,3 62,9 67,3 65,8 -4,6 г. Санкт-Петербург 67,5 49,0 81,7 63,4 57,0 -10,4 Источник: Доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, посещающих дополнительные образовательные (развивающие) занятия // Росстат. Семья, материнство и детство. URL:

8 Распределение детей в возрасте 3–6 лет по причинам непосещения дошкольного образовательного учреждения // Росстат. Семья, материнство и детство. URL:

9 Доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, посещающих дополнительные образовательные (развивающие) занятия, в том числе на бесплатной основе // Росстат. Семья, материнство и детство. URL: mediabank/

10 Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на члена домохозяйств), в том числе имеющих детей в возрасте до 16 лет, из них: с 1 ребенком, 2 детьми, 3 и более детьми // Федеральная служба государственной статистики. URL:

11 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств // Федеральная служба государственной статистики. URL:

На основе данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах (ВНДН), проводимого Росстатом, можно выделить основные характеристики уровня жизни семей с детьми. Порядок осуществления выборочного наблюдения предполагает набор респондентов в состав основной выборки (60000 домохозяйств), репрезентативной для всех частных домохозяйств, и целевой выборки (10000 домохозяйств), репрезентативной для домохозяйств с детьми.

По итогам наблюдения, проведённого в 2023 году, в целевую выборку семей с детьми в регионах Северо-Западного федерального округа вошли 2412 домохозяйств12. Среднемесячный денежный доход семей с детьми в регионах варьировал от 63021,8 рубля в Псковской области до 121329,8 рубля в Ненецком автономном округе. При этом наиболее высокой доля дохода от трудовой деятельности была в Санкт-Петербурге – 87%, тогда как в Ненецком автономном округе она достигала 78% от общего денежного дохода, а наименьшая величина была зафиксирована в Псковской области – 72%. Доля пособий и компенсационных выплат на детей в среднемесячном располагаемом денежном доходе составляла от 2,3% в г. Санкт-Петербурге до 14,2% в Псковской области (табл. 12). На основе приведённых данных можно отметить, что в Псковской области наблюдаются наименее благоприятные среди регионов СЗФО параметры материального положения семей с детьми.

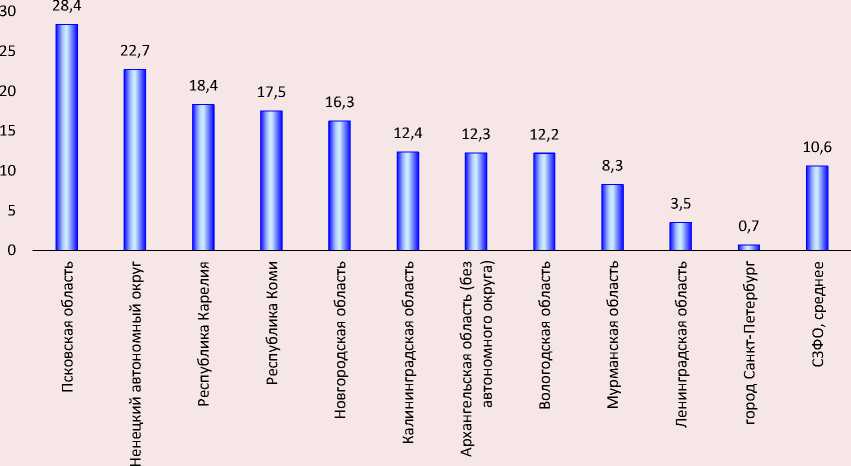

Семьи с детьми являются одной из категорий населения, уязвимых перед риском бедности (Калачикова, Груздева, 2019). По данным ВНДН-2023, в составе выборки по регионам СЗФО наиболее высокая доля малоимущих семей с детьми наблюдалась в Псковской области (28%), Ненецком автономном округе (23%), Республике Коми (16%; рис. 5 ). Среди семей, опрошенных в целом по Российской Федерации, доля малоимущих составила 15,2%13, доля домохозяйств – получателей ежемесячных

Таблица 12. Среднемесячные доходы домохозяйств с детьми в регионах Северо-Западного федерального округа

|

Субъект СЗФО |

Среднемесячный денежный доход, рублей |

Доля дохода от трудовой деятельности в общем денежном доходе, % |

Среднемесячный располагаемый денежный доход, рублей |

Социальные выплаты в денежной форме – всего |

Пособия и компенсационные выплаты на детей |

||

|

рублей |

% от денежного дохода |

рублей |

% от денежного дохода |

||||

|

Архангельская обл. (без АО) |

84645,0 |

77,9 |

75116,9 |

13679,0 |

16,2 |

6079,6 |

7,2 |

|

Ненецкий авт. окр. |

121329,8 |

77,7 |

106310,1 |

22362,8 |

18,4 |

13754,4 |

11,3 |

|

Вологодская обл. |

87246,2 |

77,6 |

77805,1 |

17073,8 |

19,6 |

7756,1 |

8,9 |

|

Калининградская обл. |

77569,2 |

85,1 |

68938,4 |

8864,9 |

11,4 |

4276,5 |

5,5 |

|

г. Санкт-Петербург |

116036,5 |

87,4 |

100742,6 |

8213,7 |

7,1 |

2323,2 |

2,0 |

|

Ленинградская обл. |

98616,8 |

84,7 |

86980,5 |

7992,0 |

8,1 |

2495,6 |

2,5 |

|

Мурманская обл. |

120003,6 |

86,2 |

104819,5 |

12401,5 |

10,3 |

5598,4 |

4,7 |

|

Новгородская обл. |

80166,8 |

75,8 |

71383,3 |

14296,4 |

17,8 |

7663,1 |

9,6 |

|

Псковская обл. |

63021, 8 |

71,9 |

55760,3 |

15608,9 |

24,8 |

7892,6 |

12,5 |

|

Респ. Карелия |

90092,2 |

81,5 |

78249,8 |

12650,3 |

14,0 |

6590,4 |

7,3 |

|

Респ. Коми |

95644,0 |

77,6 |

83607,3 |

18172,2 |

19,0 |

6477,8 |

6,8 |

Источник: микроданные Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах, 2023 год .

Рис. 5. Доля домохозяйств с детьми со среднедушевыми денежными доходами ниже границы бедности, % от числа опрошенных домохозяйств

Источник: микроданные Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах, 2023 год.

пособий малоимущим – 2,1%14. Доля семей с детьми, получавших выплаты малоимущим, составляла от 0,5% в Вологодской области до 14% в Калининградской области, а в среднем по СЗФО – 2,5%15.

Жилищные условия семей с детьми в регионах СЗФО

Согласно данным обследования бюджетов домашних хозяйств, в 2022 году 46% обследованных семей с тремя и более детьми проживали в индивидуальном доме или в части дома, тогда как среди семей с одним ребёнком эта доля составляла всего 25%. Однако обеспеченность жилой площадью в расчёте на человека для значительной части многодетных семей оставалась недостаточной: менее 9 кв. м приходилось на человека в 19% таких домохозяйств, от 9 до 11 кв. м – в 24%. Для сравнения, аналогичные уровни жилищной обеспеченности наблюдались, соответственно, у 2 и 6% домохозяйств с одним ребёнком16.

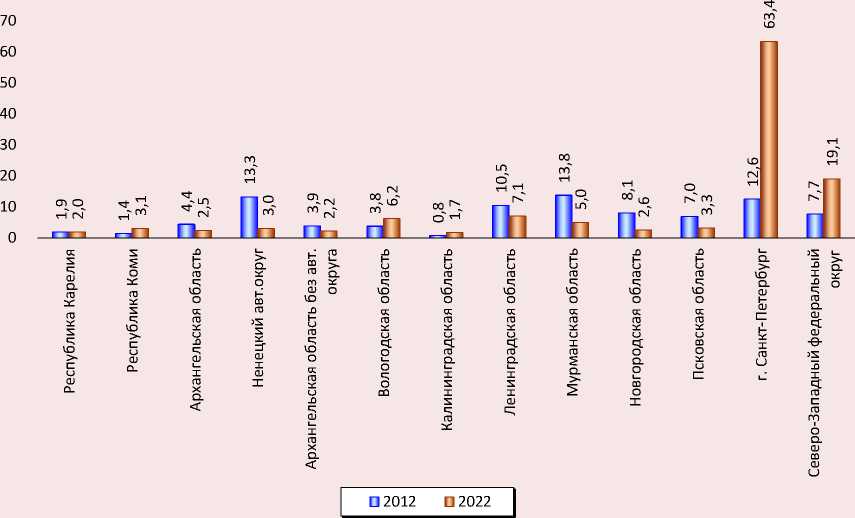

Число многодетных семей, состоявших на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, за период с 2012 по 2022 год в СЗФО сократилось на 19% (с 12071 до 9805). В разрезе отдельных регионов тренды были разнонаправленными: рост показателя наблюдался в Мурманской области (в 3,6 раза), Ненецком автономном округе (в 3,3 раза), Ленинградской и Новгородской областях (в 1,7 раза), в Вологодской области (в 1,1 раза). В остальных регионах регистрировалось снижение показателя. Улучшить жилищные условия за рассматриваемый период удалось незначительному числу многодетных семей. В 2022 году в целом по федеральному округу их количество составило лишь 19% от числа многодетных семей, которые нуждались в улучшении жилищных условий (рис. 6).

Рис. 6. Доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия, в регионах СЗФО, % от общей численности многодетных семей, которые нуждались в улучшении жилищных условий

Источники: Число многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года // Федеральная служба государственной статистики. URL: xls; Число многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году // Федеральная служба государственной статистики. URL:

Приобретение собственного жилья остаётся сложной задачей для семей с детьми. Использование ипотечного кредитования незначительно смягчает остроту жилищного вопроса. Льготное ипотечное кредитование и материнский капитал оказываются наиболее действенными для многодетных семей и семей с детьми в возрасте до 3 лет (Нацун, 2023b).

Безопасность детей в семье

Одним из важнейших компонентов благополучия является безопасность жизнедеятельности как характеристика её объективных условий и как внутреннее психологическое ощущение человека. Дети находятся в уязвимом положении, поскольку условия их жизни практически целиком определяются обществом и семьёй. При этом внутри семьи условия жизнедеятельности ребёнка не всегда соответствуют критериям безопасности.

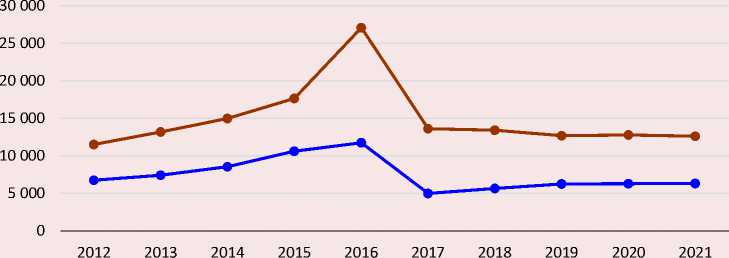

В самых худших случаях в отношении детей со стороны других членов семьи применяются различные виды насилия (вербальное, физическое). Статистические данные о случаях домашнего насилия в отношении детей не отражают полную картину происходящего, поскольку далеко не каждый подобный случай фиксируется в органах правопорядка и попадает в текущую отчётность. Однако даже на основе этих неполных данных можно говорить о том, что в стране c 2017 года увеличивается число преступлений, совершённых в отношении детей в семье. Аналогичная картина наблюдается и с насильственными деяниями в отношении женщин в семье (рис. 7) .

Следует отметить, что в 2017 году произошли законодательные изменения: из-под действия статьи 116 УК РФ были исключены случаи побоев и насильственных действий в отно-

Рис. 7. Число преступлений, сопряженных с насильственными действиями, совершенными в отношении члена семьи

—•— сына, дочери —•—жены

Источник: Число преступлений, сопряженных с насильственными действиями, совершенными в отношении члена семьи, из них: супруга сына, дочери // Федеральная служба государственной статистики. URL: storage/mediabank/ шении членов семьи, произошедшие впервые (Крутихина, 2019). В статистике это отразилось существенным сокращением абсолютного числа зарегистрированных преступлений, совершённых в отношении членов семьи: в 2,3 раза уменьшилось число преступлений в отношении детей и в 1,99 раза – в отношении жён. Следовательно, в действительности ситуация с домашним насилием не стала за один год (с 2016 по 2017) в два раза лучше: по существу, изменились только санкции в отношении агрессоров.

В масштабах численности всего детского населения доля детей, которые подвергались домашнему насилию, была сравнительно небольшой – около 0,028% в 2020 году (для сравнения, среди замужних женщин доля пострадавших от домашнего насилия в 2020 году составляла 0,04%17). Несмотря на это, устойчивых позитивных тенденций, которые могли бы говорить о снижении остроты проблемы домашнего насилия, не наблюдается. Числен- ность детей, подвергавшихся ему, за период с 2012 по 2021 год выросла на 14%18. Такие данные указывают на необходимость выявления факторов риска жестокого обращения с детьми в семьях и их профилактики. В то же время рост показателя может быть обусловлен и тем, что жертвы домашнего насилия стали чаще заявлять о таких эпизодах, то есть снизилось число скрытых случаев. Для установления истинных причин наблюдаемой динамики показателя требуются углублённые исследования.

Обсуждение

Полученные результаты позволяют сформировать профили регионов СЗФО по рассмотренным показателям детского благополучия. Сопоставление показателей свидетельствует о наличии региональной дифференциации. Если судить по последним доступным статистическим данным, в большей части регионов сложилась нейтральная ситуация, при которой часть параметров детского благополучия способствует его дальнейшему росту, а другая часть, напротив, снижает его. Неблагоприят- ная по рассмотренным показателям ситуация складывалась в Республике Карелии, Архангельской области. Сильной стороной этих регионов можно считать только высокий темп снижения коэффициента младенческой смертности в период с 2000 по 2023 год. Регионами с относительно благоприятной ситуацией по параметрам детского благополучия можно назвать Республику Коми и Ленинградскую область. Слабыми сторонами в Республике Коми являются относительно медленное снижение младенческой смертности в 2000–2023 гг. и низкая доля многодетных семей, которые улучшили жилищные условия, а в Ленинградской области – относительно медленное снижение младенческой смертности, невысокая обеспеченность детского населения педиатрами, низкая доля детей, посещающих дополнительные занятия (табл. 13). Для выравнивания наблюдаемой дифференциации и общего повышения детского благополучия в СЗФО необходима системная комплексная работа на уровне регионов, направленная в первую очередь на проблемные сферы, которые препятствуют улучшению ситуации.

Материальные условия жизни семей с детьми во многом выступают определяющим фактором формирования детского благополучия, прямо или косвенно влияя на параметры качества и доступности медицинских и образовательных услуг для детей, качество питания. Как было показано на основе статистических данных, для многих регионов проблема повышения уровня жизни семей с детьми сохраняется в числе наиболее значимых социально-экономических приоритетов. Семьи с детьми являются одной из категорий населения, наиболее уязвимых перед риском попадания в ситуацию бедности. Согласно данным российских исследований, в наибольшей степени бедность семей с детьми определяют и закрепляют следующие факторы: большое число детей в семье, возраст детей до трех лет, проживание в сельской местности, количество взрослых членов семьи, имеющих источники дохода (Елизаров, Синица, 2019). По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в среднем по регионам округа самооценка финансового положения 56% семей с детьми остаётся низкой19.

Таблица 13. Обобщённая характеристика регионов СЗФО по показателям детского благополучия

|

Регион СЗФО |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

Описание ситуации |

|

Респ. Карелия |

3 |

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

1 |

2 |

1 |

1,56 |

неблагоприятная |

|

Респ. Коми |

1 |

2 |

3 |

2 |

2 |

3 |

3 |

2 |

1 |

2,33 |

благоприятная |

|

Архангельская обл. |

3 |

2 |

1 |

1 |

2 |

1 |

2 |

2 |

1 |

1,67 |

неблагоприятная |

|

Вологодская обл. |

1 |

2 |

3 |

3 |

1 |

1 |

1 |

2 |

1 |

1,78 |

нейтральная |

|

Калининградская обл. |

3 |

3 |

1 |

1 |

1 |

2 |

3 |

2 |

1 |

1,89 |

нейтральная |

|

Ленинградская обл. |

1 |

3 |

2 |

3 |

1 |

3 |

1 |

3 |

3 |

2,44 |

благоприятная |

|

Мурманская обл. |

1 |

3 |

2 |

3 |

1 |

1 |

3 |

3 |

1 |

2,22 |

нейтральная |

|

Новгородская обл. |

3 |

2 |

1 |

3 |

1 |

1 |

3 |

2 |

3 |

1,89 |

нейтральная |

|

Псковская обл. |

2 |

1 |

3 |

1 |

1 |

3 |

2 |

1 |

2 |

1,89 |

нейтральная |

|

г. Санкт-Петербург |

1 |

2 |

1 |

3 |

3 |

1 |

1 |

3 |

1 |

2,00 |

нейтральная |

|

Обозначения: 1 – темп снижения коэффициента младенческой смертности в 2000–2023 гг., балльная оценка; 2 – доля инвалидов в численности детей 0–17 лет, балльная оценка; 3 – доля детей 3–14 лет, занимающихся спортом и физкультурой, балльная оценка; 4 – охват горячим питанием обучающихся 1–11 классов, балльная оценка; 5 – обеспеченность детского населения педиатрами, балльная оценка; 6 – доля детей с первой группой здоровья, балльная оценка; 7 – доля детей, посещающих дополнительные занятия, балльная оценка; 8 – доля семей с детьми с доходами ниже границы бедности, балльная оценка; 9 – доля многодетных семей, которые улучшили жилищные условия, балльная оценка; 10 – средняя балльная оценка параметров детского благополучия. Примечание: на основе ранжирования и группировки наблюдаемых значений показателей им были присвоены оценки по трёхбалльной шкале, где 1 балл означает наименее благоприятную ситуацию, а 3 – наиболее благоприятную ситуацию. Источник: составлено автором. |

|||||||||||

19 Распределение домашних хозяйств, имеющих детей в возрасте до 16 (18) лет, по степени удовлетворенности своим финансовым положением // Федеральная служба государственной статистики. URL: storage/mediabank/

Особую значимость в этих условиях приобретает реализация различных мер государственной социальной поддержки, в том числе предоставление социальных выплат и пособий.

Определение перечня критериев нуждаемости семей в дополнительной государственной поддержке является одной из наиболее дискуссионных проблем при выборе конкретных её мер, расчёте величины денежных выплат и пособий. Как правило, при определении прав на социальные выплаты учитывается соотношение доходов семьи с величиной прожиточного минимума населения.

Альтернативный инструментарий оценки материального положения семей с детьми, основанный на измерении стоимости наборов детских товаров, предложен в работе (Калаби-хина, Середкина, 2022). Авторы этого подхода показали, какая доля семейного бюджета расходуется на такие наборы в семьях с разным числом детей. Например, стоимость набора новорождённого варьирует в диапазоне от 1,4 до 2,5 величины месячного дохода на члена семьи, стоимость набора первоклассника – от 1,2 до 2,1 (Калабихина, Середкина, 2022).

Особого внимания заслуживают также вопросы профилактики нарушений здоровья детей. Проведённый нами анализ показал, что в регионах СЗФО достигнуты серьёзные успехи в снижении уровня младенческой смертности. Однако впоследствии в процессе школьного обучения здоровье детей ухудшается. В связи с этим сохраняют актуальность проблемы обеспечения здоровой образовательной среды в школах, формирования системы детского здравоохранения, соответствующей высоким стандартам доступности и качества медицинских услуг.

Российскими исследователями (Клейн и др., 2021) была проведена комплексная оценка охвата школьников горячим питанием и его качества. Согласно полученным результатам, в 2021 году к типу регионов с неблагоприятной ситуацией по этому показателю относились Вологодская, Калининградская, Ленинградская и Мурманская области, а с наиболее благоприятной – Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ. При оценке качества питания авторы исследования учитывали показатели доли проб готовых блюд, не соответствующих ги- гиеническим нормативам по калорийности и химическому составу, микробиологическим и санитарно-химическим показателям, по содержанию витамина С (Клейн и др., 2021). Приведённые результаты свидетельствуют о том, что сфера школьного питания нуждается в постоянном мониторинге и независимом контроле, что позволит своевременно выявлять несоответствия поставляемых блюд установленным стандартам качества.

Компонентом детского благополучия, сложнее всего поддающимся государственному регулированию, выступает качество семейной среды, в которой в основном происходит социализация детей. Проблемы, связанные с профилактикой и выявлением случаев насилия в семье, неоднократно становились предметом общественных обсуждений и научных дискуссий. В 2024 году ФОМ провел социологический опрос по теме домашнего насилия в отношении детей. Согласно полученным данным, 30% респондентов считают, что после декриминализации домашних побоев число таких случаев увеличилось. В целом отрицательно относятся к декриминализации побоев 63% опрошенных. При этом 27% респондентов отметили, что допускают в некоторых случаях возможность применения физических наказаний в отношении детей школьного возраста20.

Результаты социологических исследований демонстрируют, что отношение граждан к случаям семейного насилия имеет гендерную специфику. Так, мужчины (независимо от возраста) в большей степени лояльны к подобным случаям. Женщины воспринимают проблему домашнего насилия острее. При этом опрошенные в целом считают степень вмешательства государства в решение данной проблемы недостаточной. К формам домашнего насилия в отношении детей респонденты чаще всего причисляли оскорбления и унижения, различные физические воздействия и критику (Карпунина, 2021).

Исследователи предпринимали попытки выявить ключевые факторы риска домашнего насилия на основании данных социологических опросов (Калабихина, Козлов, 2009), рассматривали преимущества и недостатки разных подходов к разработке законодательства в области защиты граждан от домашнего насилия 21.

В настоящее время в России всё ещё не принят федеральный закон о профилактике домашнего (семейно-бытового) насилия (есть только проект22), что затрудняет скоординированную работу различных ведомств над решением этой острой проблемы. Эксперты обосновывали необходимость внедрения единой модели профилактики и предупреждения семейного (домашнего) насилия в отношении детей, которая упорядочит полномочия и функционал профилактической работы, соответствующих служб и органов, порядок их взаимодействия, законодательные основы их деятельности (Волосова, Баловнева, 2022).

Выводы

Проведённое исследование позволило выделить общее и различия в характеристиках детского населения в регионах Северо-Западного федерального округа. Практическая значимость полученных результатов связана с определением приоритетных проблем, решение которых будет способствовать повышению детского благополучия в каждом из рассмотренных регионов.

Численность детского населения сокращается во всех регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО). В то же время прогнозируемая динамика данного показателя в разрезе регионов различается по времени наступления периода восстановительного роста. Согласно прогнозу Росстата, численность детского населения начнёт расти в Калининградской и Ленинградской областях несколько раньше, чем в других субъектах округа. Пока- зано, что в регионах СЗФО сложился устойчивый тренд снижения младенческой смертности. Проблемными аспектами здоровья детского населения в субъектах СЗФО остаются высокая заболеваемость детей, связанная с предотвратимыми причинами (в том числе с инфекционными болезнями и внешними причинами), а также детская инвалидность (особенно обусловленная психическими расстройствами и расстройствами поведения).

Условия формирования благополучия детского населения в регионах округа сильно дифференцированы. Каждый из них обладает специфическим набором сильных и слабых сторон в этой сфере. Благоприятными моментами, объединяющими большую часть рассмотренных регионов, можно назвать высокий охват детского населения профилактическими медицинскими осмотрами, горячим питанием в школах, а также относительно высокую степень вовлечённости детей в спортивные занятия.

Наиболее выраженными препятствиями для достижения детского благополучия в регионах СЗФО выступают низкий уровень реализации потребности семей с детьми в улучшении жилищных условий (лишь 19% многодетных нуждающихся семей в 2022 году смогли улучшить жилищные условия), низкая обеспеченность детскими врачами (в 7 из 9 регионов округа менее 20 педиатров на 10000 человек детского населения), высокая доля семей с доходами ниже границы бедности (для 7 из 9 регионов федерального округа уровень показателя превысил 10%).

Решению обозначенных проблем, а также преодолению регионального неравенства в параметрах детского благополучия может способствовать реализация анонсированного в начале 2024 года нацпроекта «Семья».

Детское благополучие выступает комплексным индикатором, отражающим не только качество государственной политики и сложившихся систем образования и здравоохранения, но и в целом уровень развития общества (в том числе его социальное здоровье). Соответственно, для его повышения необходимы усилия и со стороны государства, и со стороны общества. Только согласованные действия и кооперация в интересах детского населения могут обеспечить значимый прогресс в этой сфере.

Список литературы Оценка благополучия детского населения в СЗФО

- Абросимова Е.Е., Бухтиярова И.Н., Филипова А.Г. (2019). Участие детей в решении вопросов, затрагивающих их интересы: анализ региональных образовательных мероприятий и материалов СМИ // Ойкумена. Регионоведческие исследования. № 3 (50). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/uchastie-detey-v-reshenii-voprosov-zatragivayuschih-ih-interesy-analiz-regionalnyh-obrazovatelnyh-meropriyatiy-i-materialov-smi

- Бессчетнова О.В. (2019). Благополучие детей как социальная проблема современности // Logos et Praxis. Т. 18. № 4. С. 42-52. DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2019.4.5

- Волосова Н.Ю., Баловнева В.И. (2022). Современное состояние профилактики и предупреждения семейного (домашнего) насилия в отношении детей в Российской Федерации // Вопросы российского и международного права. Т. 12. № 2A. С. 341-348. DOI: 10.34670/AR.2022.69.11.040

- Елизаров В.В., Синица А.Л. (2019). Факторы бедности семей с детьми и перспективы её снижения // Уровень жизни населения регионов России. № 2 (212). С. 63-75. DOI: 10.24411/1999-9836-2019-10065

- Калабихина И.Е. (2015). О реализации национальной стратегии действий в интересах детей // Вестник Московского Университета. Серия 6. Экономика. № 6. С. 58-80.

- Калабихина И.Е., Козлов В.А. (2009). Домашнее насилие в отношении женщин в современной России: влияние социально-демографических характеристик супругов на распространенность насилия // Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. Т. 1. № 1. С. 62-84.

- Калабихина И. Е., Кучмаева О.В., Казбекова З.Г. [и др.]. (2023). Как измерить благополучие детей в российских регионах: методические материалы. Москва: МАКС Пресс. 98 с.

- Калабихина, И.Е., Кучмаева О.В., Казбекова З.Г., Середкина Е.А. (2024). Интегральные оценки детского благополучия // Вопросы статистики. Т. 31. № 4. С. 34-55.

- Калабихина И.Е., Середкина Е. А. (2022). Стоимость наборов новорождённого и первоклассника как индикаторы материального благополучия семей с детьми в регионах России // Уровень жизни населения регионов России. Т. 18. № 1. С. 60-71. DOI: 10.19181/lsprr.2022.18.1.5.

- Калачикова О.Н., Груздева М.А. (2019). Социальная уязвимость семей с детьми в современной России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 12. № 2. С. 147-160. DOI: 10.15838/esc.2019.2.62.9

- Карпунина А.В. (2021). Домашнее насилие над детьми: восприятие со стороны различных групп населения // Социальная политика и социология. Т. 20. № 4 (141). С. 74-83. DOI: 10.17922/2071-3665-2021-20-474-83

- Клейн С.В., Эйсфельд Д.А., Никифорова Н.В. (2021). Типологизация российских регионов по комплексу факторов среды обитания, учебно-воспитательного процесса и здоровья школьников // Анализ риска здоровью. № 4. С. 82-91. DOI: 10.21668/health.risk/2021.4.09

- Козлова О.А., Архангельский В.Н. (2021). Прогноз рождаемости в России: подходы, гипотезы, результаты // Вестник Российской академии наук. Т. 91. № 9. С. 845-855. DOI: 10.31857/S0869587321090061

- Крутихина П.В. (2019). Декриминализация домашнего насилия: три года спустя // Закон. № 12. С. 112-119.

- Кузнецова А.Ю. (2020). Качество детства: проблемы и подходы в их решениях // Государственная служба. Т. 22. № 5 (127). С. 6-11. DOI: 10.22394/2070-8378-2020-22-5-6-11

- Кучмаева О.В. (2020). Участие детей в принятии решений: результаты и перспективы социальной политики в России // Наука. Культура. Общество. № 2. С. 18-25. DOI: 10.38085/2308829X-2020-2-18-25

- Нацун Л.Н. (2023a). Доступность дополнительных занятий и их влияние на развитие детей дошкольного возраста // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 26. № 2. С. 67-87. DOI: 10.31119/ jssa.2023.26.2.4

- Нацун Л.Н. (2023b). Оценка потребности и возможностей семей с детьми в улучшении жилищных условий // Проблемы развития территории. Т. 27. № 5. С. 100-200. DOI: 10.15838/ptd.2023.5.127.10

- Римашевская Н.М. (2011). Детство как потенциал социально-демографического развития России // Народонаселение. № 2 (52). С. 1-14.

- Сарычева Т.В., Пушкарева Ю.А. (2022). Статистический анализ детского благополучия на территории Республики Марий Эл // Вестник Марийского государственного университета. Серия: Сельскохозяйственные науки. Экономические науки. Т. 8. № 3(31). С. 321-333. DOI: 10.30914/2411-9687-2022-8-3321-333

- Соболева С.В., Смирнова Н.Е., Чудаева О.В. (2023). Особенности изменений численности и возрастной структуры репродуктивных контингентов женщин в России в условиях депопуляции // Регион: Экономика и Социология. № 1 (117). С. 138-169. DOI: 10.15372/REG20230105

- Ярская-Смирнова Е.Р., Романов П.В., Антонова В.К., Бирюкова С.С. (2014). Благополучие и неблагополучие в концептуальном аппарате семейной политики и защиты детства в современной России // Политика семьи и детства в постсоциализме / под ред. В. Шмидт, Е.Р. Ярской-Смирновой, Ж.В. Черновой. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ. С. 72-98.

- Brennan L.K., Sabounchi N.S., Kemner A.L., Hovmand P. (2015). Systems thinking in 49 communities related to healthy eating, active living, and childhood obesity. Journal of Public Health Management and Practice: JPHMP, 21 Suppl 3, S55-S69. Available at: https://doi.org/10.1097/PHH.0000000000000248

- Chote B., Rees D., Swinburn B., McKelvie-Sebileau P., Glassey R., Tipene-Leach D. (2022). Systems mapping of the New Zealand Free and Healthy School Lunch Programme: Perspectives from lunch providers. Nutrients, 14, 4336. Available at: https://doi.org/10.3390/nu14204336

- Sollis K., Edwards B. (2022). Measuring what matters: Drawing on a participatory wellbeing framework and existing data to assess child wellbeing outcomes over time. Social Indicators Research, 164, 543-599. Available at: https:// doi.org/10.1007/s11205-022-02960-3

- González-Carrasco M., Casas F., Malo S. et al. (2017). Changes with age in subjective well-being through the adolescent years: Differences by gender. Journal of Happiness Studies, 18, 63-88. Available at: https://doi. org/10.1007/s10902-016-9717-1

- Goswami H., Fox C., Pollock G. (2016). The current evidence base and future needs in improving children's well-being across Europe: Is there a case for a comparative longitudinal survey? Child Indicators Research, 9, 371-388. DOI: 10.1007/s12187-015-9323-5

- O'Halloran S.A., Hayward J., Valdivia Cabrera M. et al. (2024). The common drivers of children and young people's health and wellbeing across 13 local government areas: A systems view. BMC Public Health 24, 847 Available at: https://doi.org/10.1186/s12889-024-18354-8

- Mason J., Danby S. (2011). Children as experts in their lives: Child inclusive research. Child Indicators Research, 4, 185-189. Available at: https://doi.org/10.1007/s12187-011-9108-4