Оценка целесообразности газификации населенных пунктов Челябинской области на основе их социально-экономического потенциала

Бесплатный доступ

Статья посвящена разработке методики оценки целесообразности газификации и догазификации муниципальных образований региона. Особенностью газового рынка в современных условиях является быстрое развитие внутреннего сектора, связанного с потреблением газа в интересах улучшения качества жизнедеятельности населения региона и стимулирования роста территориальной экономики. Выдвинута гипотеза о целесообразности учета комплекса факторов (социальные, экономические, экологические, технологические и др.) при определении позитивных эффектов газификации муниципальных образований России, а также для целей определения территориальных приоритетов и этапов решения проблемы. В ситуации газификации территорий с сильным экономическим потенциала позитивные эффекты будут в большей мере стимулом к ускорению развития и повышения темпов роста экономики, газификация территорий со слабым социально-экономическим потенциалом, прежде всего, будет иметь социальный эффект - повышение качества жизни населения. С учетом результатов проведенного теоретического анализа предложен методический инструментарий для оценки преобладающих эффектов (экономических или социальных) при реализации проектов газификации и догазификации, суть которого заключается в оценке комплекса показателей социально-экономического потенциала территорий - Индекса целесообразности газификации. Расчет индекса основывается на методе балльных оценок по 12 субиндексам, использующих доступную информацию отчетов органов власти региона и муниципальных образований. Приведены результаты апробация методики, рассчитаны индексы и выделены типы эффектов с учетом уровня социально-экономического потенциала (экологического, демографического, экономического) муниципальной экономики в интересах расширения газификации территорий Челябинской области. Методика может быть использована при формировании стратегии развития регионов и муниципальных образований, планов газификации территорий.

Газификация территорий, социально-экономический потенциал, эффекты газификации, региональные программы газификации

Короткий адрес: https://sciup.org/147243946

IDR: 147243946 | УДК: 332.132(470.55) | DOI: 10.14529/em240205

Текст научной статьи Оценка целесообразности газификации населенных пунктов Челябинской области на основе их социально-экономического потенциала

Россия находится на 2-м месте в мире (после США) по добыче природного газа, который является одним из основных источников получения тепловой и электрической энергии при использовании в промышленности, а также имеет важное значение для жизнедеятельности населения регионов.

Газификация как форма обеспечения доступности источника для удовлетворения первоочередных потребностей и бытовых нужд домохозяйств (приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения) является одним из направлений повышения уровня жизни и устойчивости развития экономики регионов, ключевым направлением стратегий социально-экономического развития РФ и ее территорий, что зафиксировано в Энергетической стратегии России на период до 2030 г. и в Генеральной схеме развития газовой отрасли на период до 2030 г. Особенно эта задача актуальна для сельских поселений, где уровень газификации значительно отстает от городских поселений, округов и агломераций. Развитие газификации приводит к улучшению бытовых условий для сельских жителей, обеспечивает сохранение здоровья и увеличение средней продолжительности жизни, способствует развитию и расширению малого бизнеса, то есть обеспечивает и социальные, и экономические эффекты.

Современные исследования подтверждают статистически значимую связь газификации и уровня развития экономики регионов [1]. В частности, А.В. Белинский отмечает, что увеличение протяженности сетей газораспределения на 1 % увеличивает ВРП региона на 0,12–0,14 %, а увеличение объема потребления газа обеспечивает прирост ВРП на 0,106–0,169 % [2, 3]. В то же время состояние газовой отрасли существенно изменилось, в 2022 г. объемы добычи сократились на 20 %, а объем экспорта газа снизился почти на 30 % по сравнению с 2021 г. Все большую роль играет внутренний рынок, где доля коммунально-бытового потребления составляет 19–21 % [4], в том числе по причине активного жилищного строительства, реконструкции и модернизации коммунально-бытового хозяйства. Прогнозы показывают возможность прироста потребления к 2030 г. на 20–30 % по сравнению с уровнем 2022 г. [5].

Для активизации процесса газификации в России, реализации позитивных экономических и социальных эффектов в интересах развития экономики и благосостояния населения реализуется Программа догазификации территорий. Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета и Газпрома. Учитывая ограниченность ресурсов Программы, актуализируется проблема определения эффектов, основных реципиентов выгод от газификации, территориальной очередности при распределении финансирования, что требует исследований, теоретического, и методического обоснования.

Целью настоящего исследования явилась разработка методики, позволяющей определить целесообразные эффекты (экономические или социальные) газификации территорий. В качестве гипотезы принято предположение, согласно которому основные выгоды (эффекты) проведения газификации будут влиять на очередность, территориальную локализацию ресурсов Программы, зави- сят от характеристики социально-экономического потенциала.

Теория и метод исследования

Анализ научных публикаций показывает, что при определении эффективности процесса газификации территорий чаще других используются традиционные подходы. Так, ряд авторов, например, М.В. Гайворонская [6], рассматривая проблему газоснабжения Сибири и восточных территорий, предлагает оценку на основе ряда следующих факторов: удельные затраты на газификацию одного домохозяйства, простой срок окупаемости (рассчитанный на основе прогнозных значений прироста выручки), плотность населения территории, протяженность требуемого газопровода и др. Такие факторы, по нашему мнению, позволяют оценить в большей степени коммерческую эффективность газоснабжения территорий с точки зрения газоснабжающей организации.

Аналогично при оценке газификации в республике Саха и Якутии Е.И. Ефремов [7], предлагает использование проектного подхода и отмечает, что особенности оценки эффективности проектов газификации требуют комплексного показателя, учитывающего рыночные параметры не только проекта по газификации, но и прирост эффективности смежных производств, социальную эффективность, однако конкретная методика расчета эффектов отсутствует. Предложения о включении и расчете социального эффекта при оценке эффективности газификации, которые отмечены Р.Р. Ноговицыным [8], такие как продолжительность жизни, являются затруднительными, поскольку относятся к отложенным результатам воздействия многих факторов, помимо газификации.

В практике формирования региональных программ газификации используются утвержденные постановлениями правительств соответствующих субъектов Российской Федерации методики отбора приоритетных мероприятий по газификации населенных пунктов. Так, в методике Калининградской области1 отбор проводится среди муниципальных образований, которые включены в планы ПАО «Газпром» по прокладке межпоселковых газопроводов, численностью жителей более 500 человек, имеющих крупные сельскохозяйственные, промышленные предприятия, переводимые на газ котельные, готовность домовладений к газификации не менее 75 %, количественным критерием является объем требуемых капитальных вложений на одно домовладение.

По мнению автора, преобладающая социальная составляющая газификации должна сочетаться с экономической выгодой для территорий. Актуальной задачей является определение приоритетных для газификации территорий, населенных пунктов, отдельных домохозяйств, выбор наиболее перспективных и результативных из них с точки зрения достижения долгосрочного эффекта для региональной экономики и населения. Средства на газификацию имеют экономический эффект для развития сильных территорий, газификация послужит стимулом для ускорения темпов роста, в ситуации слабых муниципальных образований газификация в большей мере обеспечит повышение благосостояния населения. Автором предлагается включить в методику определения направлений распределения ресурсов учет сферы концентрации эффектов от газификации на основе оценки показателей социально-экономического потенциала территории.

Методики оценки социально-экономического потенциала территории достаточно многочисленны и разнообразны [9–15], однако предлагаемый нами подход имеет конкретную цель, которая реализуется через специфическую систему показателей и доступных форм отчетности для оценки социально-экономического потенциала территорий в интересах их приоретизации с точки зрения перспективности газификации.

Результаты исследования

Для достижения цели исследования автор предлагает Индекс целесообразности газификации как комплексный показатель социально-экономического потенциала территорий, применение которого позволит выявить проблемы территории, неблагоприятно влияющие на перспективное развитие, а также ранжировать территории с позиции ожидаемых положительных социальных или экономических эффектов от газификации. Предложенный индекс позволит обоснованно идентифицировать приоритетные эффекты для газификации и догазификации конкретных территорий региона.

Процедура расчета Индекса целесообразности газификации включает: обоснование субиндексов и перечня показателей; определение источников первичной информации; нормализация шкал для совместного измерения показателей и формирования комплексного индекса; ранжирование полученных индексов территорий. Применяется балльный метод.

В качестве субиндексов выбраны показатели, характеризующие существенные «стартовые» условия территорий и отражающие ожидаемые положительные эффекты реализации проектов газификации и догазификации (приведены в табл. 1). Первая группа субиндексов отражает экологическое состояние территории, а именно степень загрязнения воздуха вредными веществами, загрязнение почвы отходами жизнедеятельности, тяжелыми металлами и радиационное загрязнение.

Таблица 1

Группы субиндексов и границы их значений для балльной оценки*

|

Факторы экологической ситуации |

|

|

1. Уровень загрязнения атмосферного воздуха |

1 балл – наличие загрязнений, превышение значений ПДК, 2 балла – отсутствие загрязнений, соответствие ПДК |

|

2. Уровень загрязнения почв |

|

|

3. Загрязнение тяжелыми металлами |

|

|

4. Загрязнение радиоактивными элементами |

|

|

Факторы социального развития |

|

|

1. Демографические |

|

|

уровень рождаемости |

|

|

уровень смертности |

|

|

численность населения |

|

|

2. Здоровье и уровень профессиональной заболеваемости населения |

|

|

Факторы экономического развития |

|

|

1. Уровень средней заработной платы |

|

|

2. Уровень развития промышленности |

|

|

3. Прибыль предприятий |

|

|

4. Уровень развития сельского хозяйства |

|

* Составлено автором

Во вторую группу субиндексов для оценки социального состояния региона включены показатели уровня рождаемости, смертности, показатель численности населения, а также субиндекс здоровья и уровня профессиональной заболеваемости населения. Эти показатели характеризуют демографическое состояние территории, количественные и качественные ее характеристики, базовые предпосылки социальной составляющей эффектов газификации. Нормализация показателей уровня рождаемости и смертности проведена сравнением частного показателя по соответствующему населенному пункту со средним значением по области (если частный показатель рождаемости больше среднего значения по области, то территории по этому показателю присваивается «2», в противном случае – «1»; обратная последовательность присвоения баллов для показателя смертности). Аналогично нормализуется значение субиндекса здоровья и профессиональной заболеваемости населения. Нормализация показателя численности населения реализована через построение рейтингового списка населенных пунктов по численности населения. Территории, вошедшие в первую треть списка, получают 3 балла по этому показателю, попавшие во вторую треть списка – 2 балла, остальные – 1 балл. Таким образом, по группе субиндексов социального развития максимальное количество баллов – 7, минимальное – 3.

В третью группу субиндексов для оценки экономического состояния и предпосылок развития территорий включены четыре субиндекса, призванных с разных сторон охарактеризовать благополучное или неблагополучное состояние и наличие базовых предпосылок для экономического роста населенных пунктов в результате их газификации.

Нормализация этих показателей для расчета субиндексов строится аналогично субиндексу численности населения на основе рейтингового списка населенных пунктов по соответствующим критериям, указанным в табл. 1. Таким образом, максимальное количество баллов по третьей группе субиндексов – 12, минимальное – 4.

Максимально возможное значение Индекса целесообразности газификации равно 27, минимальное – 11.

Диапазоны значений индекса и их интерпретация:

-

1. Территории, которые рекомендуется включать в план газификации в связи с высокими экономическими эффектами, ожидаемыми от газификации, с высоким потенциалом роста – от 23 до 27 баллов.

-

2. Территории, перспективные для газификации – от 18 до 22 баллов.

-

3. Территории, которые имеют низкий потенциал и газификация которых позволит, прежде всего, решить социальные проблемы и получить социальные эффекты – индекс от 11 до 17 баллов.

Апробация подхода проведена на примере муниципальных образований Челябинской области. В Челябинской области действует «Региональная программа газификации жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Челябинской области на 2017–2026 годы»2, на реализацию которой направлено 49,6 млрд руб., в том числе внебюджетные средства (средства Газпром) 38,1 млрд руб. К 2022 г. гази-фицировано3 40 % от планируемого количества населенных пунктов Челябинской области, 30 % домовладений, нуждающийся в газоснабжении, получили газ, что позволило увеличить потребление газа в коммунально-бытовом секторе на 36 %4.

Несмотря на эти успехи, в Челябинской области имеется существенный потенциал газификации. Показатель уровня газификации Челябинской области в целом по состоянию на конец 2022 г. составляет 77,6 %, в небольших городах и поселках – 76,4 %, в сельских поселениях – 48,7 %. При целевом показателе – 85 %. Для сравнения, по всей Российской Федерации по идентичным категориям проценты газификации составляют 71,4 % в целом, 73,75 % – в городах и поселках городского типа, 64,8 % – в сельской местности.

Для определения населенных пунктов Челябинской области, наиболее перспективных для газификации и определения, Индекса использованы следующие документы: Доклад Министерства экологии Челябинской области об экологической ситуации Челябинской области в 2022 году5, «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Челябинской области в 2021 году»6, «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Челябинской области в 2022 году»7, «О состоянии санитарноэпидемиологического благополучия населения

Челябинской области в 2023 году»8, выполненных ФБУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии», а также данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области за 2021 год9.

Факторы экологической ситуации . Челябинская область находится в десятке самых загрязненных регионов России с напряженной экологической обстановкой. Наиболее загрязненными территориями являются города Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс, хотя доля проб с более чем пятикратным превышением ПДК загрязняющих веществ устойчиво снижается.

Контроль за содержанием вредных компонентов в почве показал превышение гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям в промышленных городах, в зоне влияния промышленных предприятий и транспортных магистралей – Челябинск, Верхний Уфалей, Кара-баш, Кыштым, Коркино.

По-прежнему актуальна проблема радиационного загрязнения. Остается в статусе частично пострадавшей от радиационного загрязнения в результате аварии на ПО «Маяк» территория 6 районов области, а также 4 населенных пункта на р. Теча. Кроме того, в Челябинской области имеется еще 573 промышленных объекта с источниками радиационной опасности.

По данным экологического мониторинга выявлены районы, загрязненные тяжелыми металлами. Наиболее экологически чистыми остаются Варненский, Еткульский, Октябрьский, Увельский, Красноармейский, Саткинский, Троицкий районы, г. Трехгорный, Чебаркуль.

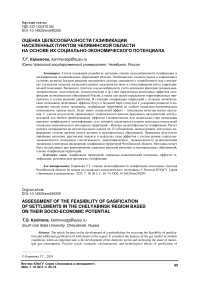

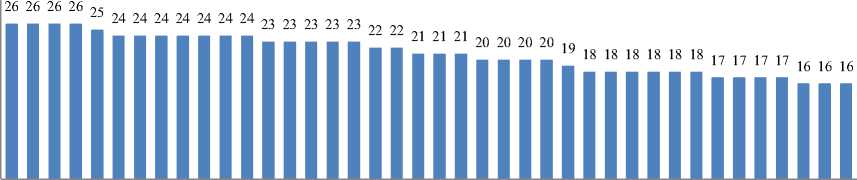

Факторы социального развития . Анализ медико-демографических показателей Челябинской области в разрезе муниципальных образований был проведен на основе уже упоминавшихся документов, а также Сводного доклада Челябинской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2022 год10. Демографические показатели: рождаемость, смертность, численность населения по муниципальным образованиям Челябинской области. На рис. 1 представлен показатель рождаемости по муниципальным образованиям Челябинской области в сравнении со среднеобластным уровнем (на 1000 населения).

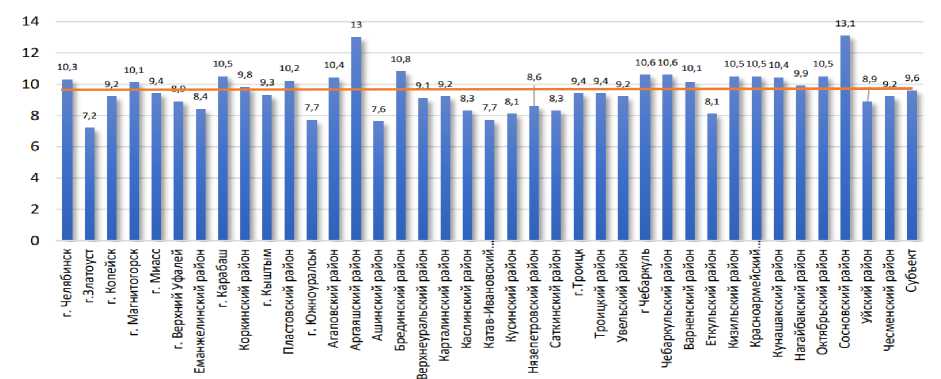

На рис. 2 представлен показатель смертности по муниципальным образованиям Челябинской области в сравнении со среднеобластным уровнем (на 1000 населения).

Таким образом, отрицательный естественный прирост наблюдается во всех муниципальных образованиях Челябинской области.

По численности населения территории Челябинской области существенно неоднородны. Большинство населения сконцентрировано в крупных городах Челябинске (34,7 %), Магнитогорске (12 %), в то время как в г. Карабаш проживает 10,66 тыс. чел., в Нязепетровском районе – 14 тыс. чел, в Чесменском районе – 15 тыс. чел.

Здоровье и уровень профессиональной заболеваемости населения . В табл. 2 представлен список территорий Челябинской области с показателем профессиональной заболеваемости выше среднеобластного и среднероссийского уровня.

Таким образом, показатели профессиональной заболеваемости, превышающие показатель по Челябинской области, наблюдаются в г. Челябинске, Миассе, Карабаше, Кыштыме.

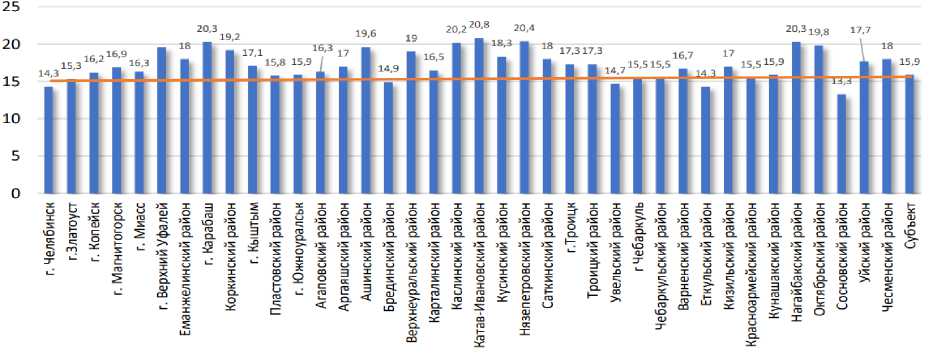

Факторы экономического развития. Уровень средней заработной платы . На рис. 3 представлено распределение населенных пунктов Челябинской области по размеру среднемесячной номинальной заработной платы работников организаций. Первая треть рейтинга ограничивается уровнем средней заработной платы 40 тыс. руб. (территории получают значение субиндекса 3 балла), вторая треть рейтинга ограничивается уровнем средней заработной платы 34 тыс. руб. (территории получают значение субиндекса 2 балла), остальные населенные пункты получают значение субиндекса 1 балл.

Уровень развития промышленности . По данным Правительства Челябинской области наибольшая доля ВРП создается по следующим видам деятельности: «Промышленное производство», «Оптовая и розничная торговля», «Строительство», «Сельское хозяйство». Промышленное развитие обеспечивают металлургический, машиностроительный, топливно-энергетический, строительный, аграрно-промышленный комплексы11. На основе рейтинга районов Челябинской области, составленного по данным Спарк-Интерфакс12 по количеству предприятий на 2022 год, наибольшее количество обрабатывающих производств (первая треть рейтинга) сосредоточено в городах Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Ко-

Рис. 1. Показатель рождаемости по муниципальным образованиям Челябинской области в сравнении со среднеобластным уровнем (на 1000 населения)

(составлено автором по данным региональной статистики)

Рис. 2. Показатель смертности по муниципальным образованиям Челябинской области в сравнении со среднеобластным уровнем (на 1000 населения) (составлено автором по данным региональной статистики)

Таблица 2

Территории Челябинской области с показателем профессиональной заболеваемости выше среднеобластного и среднероссийского уровня на 10 000 работающих*

|

Наименование территории |

Показатель на 10 000 работающих |

|||

|

2019 г. |

2020 г. |

2021 г. |

2022 г. |

|

|

Верхнеуральский район |

4,14 |

1,38 |

8,20 |

1,47 |

|

г. Миасс |

3,25 |

2,50 |

5,26 |

3,58 |

|

г. Карабаш |

– |

– |

3,30 |

– |

|

г. Челябинск |

3,99 |

2,36 |

3,28 |

3,3 |

|

г. Кыштым |

– |

– |

3,20 |

3,05 |

|

Челябинская область |

2,5 |

1,15 |

1,74 |

1,34 |

|

Российская Федерация |

1,03 |

0,78 |

1,09 |

– |

* Источник: (дата обращения: 06.02.2024)

Рис. 3. Распределение населенных пунктов Челябинской области по размеру среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций, руб.

(составлено автором по данным региональной статистики)

пейск, в районах Сосновский, Красноармейский. А наименьшее – в городах: Карабаш, Коркино, Пласт и др., в районах: Локомотивный, Карталинский, Еманжелинском, Пластовский.

Прибыль предприятий . Рейтинг районов по прибыли за 2022 год (также по данным Спарк-Интерфакс) показывает, что наибольшая прибыль приходится на города: Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Копейск, Златоуст и др., в районах: Со-сновский, Варненский, Еткульский и др.

Уровень развития сельского хозяйства . Согласно рейтингу (по данным Спарк-Интерфакс), наибольшее количество сельского, лесного, рыбного хозяйства сосредоточено в городах: Челябинск, Златоуст, Магнитогорск, Миасс, Кыштым, в районах: Сосновский, Брединский, Троицкий, Агаповский и др. Наибольшие посевные площади в Троицком, Варненском, Брединском, Чебаркуль-ском районах.

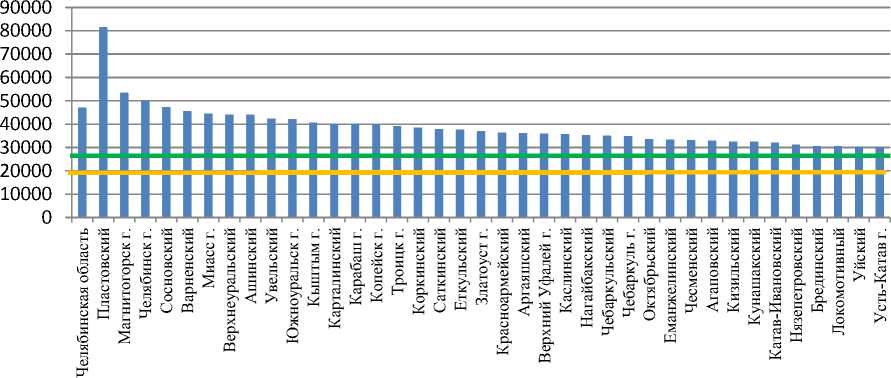

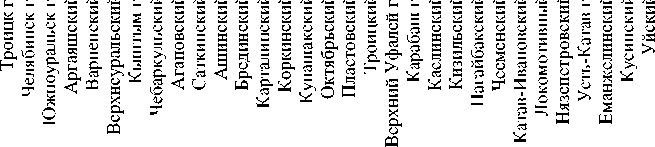

Обобщая результаты проведенного анализа, были рассчитаны итоговые значения индекса целесообразности газификации по населенным пунктам Челябинской области, результаты расчетов показаны на рис. 4.

Учитывая результаты оценки социальноэкономического потенциала населенных пунктов Челябинской области, сопоставляя их с размерами финансирования и планом догазификации, можно предложить следующие рекомендации.

-

1. Целесообразно догазифицировать в соответствии с планом финансирования и догазификации все городские округа и районы, с расчетом, что получившие высокую оценку (23 и более баллов) в перспективе капитализируют экономические эффекты и обеспечат экономический рост региона.

-

2. Городские округа и районы со значениями социально-экономического потенциала от 18 до 22 баллов признать в целом перспективными для до-газификации, которая приведет к улучшению и состояния экономики, и уровня жизни населения.

-

3. Городские округа и районы со значениями социально-экономического потенциала ниже 18 баллов (Уйский, Кусинский, Еманжелинский, Ня-зепетровский, Катав-Ивановский районы, пос. Локомотивный и г. Усть-Катав) в большей мере получат социальные эффекты.

Выводы

Проведенное исследование позволило сформировать авторский подход к расширению анализа проблемы газификации региона в условиях, с одной стороны, ограниченности финансовых ресурсов, а с другой – учета разных эффектов от реализации Программы. В эмпирической части работы на основе разработанного метода была проведена оценка муниципальных образований Челябинской области по 12 субиндексам, рассчитан Индекс целесообразности газификации, проведена группировка населенных пунктов и выстроен их рейтинг, что позволило сформулировать выводы о типах эффектов, реализуемых проектами по газификации в регионе. Перспективы развития настоящей работы видятся в направлении исследования и прогнозирования эффектов от газификации на территориях с разным уровнем социальноэкономического развития и оценки возможностей и перспектив использования доходов территорий доноров для газификации отстающих территорий. Это, наряду с использованием эффектов от агломерации, даст возможность сократить степень дифференциации территорий.

Рис. 4. Результаты оценки социально-экономического потенциала населенных пунктов Челябинской области с точки зрения газификации

(составлено автором)

Список литературы Оценка целесообразности газификации населенных пунктов Челябинской области на основе их социально-экономического потенциала

- Alam M.S., Paramati S.R., Shahbaz M., Bhattacharya M. Dynamics of Natural Gas Consumption, Output and Trade: Empirical Evidence from the Emerging Economies. URL: https://www.monash.edu/__data/assets/ pdf_file/0011/925634/dynamics_of_natural_gas_consumption,_output_and_trade_empirical_evidence_from_the_emerging_economies.pdf (дата обращения: 06.02.2024).)

- Белинский А.В. Влияние газоснабжения и газификации на экономический рост российских регионов (эконометрический подход) // Газовая промышленность. 2018. № S2 (770). C. 6–13.

- Belinsky A. Gas pipeline infrastructure and economic growth of Russian regions: Panel cointegration analysis. Irkutsk: EDP Sciences, 2019.

- Гайворонская М.С. Проблемы и перспективы развития газовой отрасли на внутреннем рынке в условиях санкций // Экономическая наука современной России. 2023. № 2(101). С. 95–110.

- Семикашев В., Гайворонская М. Возможности и ограничения развития российской газовой отрасли в условиях санкций на перспективу до 2030 г. // Энергетическая политика. 2023. № 9 (188). С. 26–39.

- Гайворонская М.С. Оценка потребности в газификации домохозяйств России и возможности для ее ускорения // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2020. № 18. С. 274–295.

- Ефремов Э.И., Ефремов А.Э. Методологические и методические основы оценки эффективности газификации населенных пунктов // Региональная экономика: теория и практика. 2009. № 32. С. 23–28.

- Ноговицын Р.Р., Прохорова Н.В. Основные положения оценки социальной эффективности газификации сельских населенных пунктов // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2012. Т. 8, № 20 (161). С. 63–69.

- Rastvortseva S.N. Snitko L.T., Cherepovskaya N.A. Methods of assessing the economic potential for the development of clusters in the region // DIGESTFINANCE. 2013. № 9. P. 18–29.

- Васильева Н.К., Сидорчукова Е.В., Усачева Ю.А., Токарев К.К. Оценка социально-экономического развития территории // Вестник Академии знаний. 2020. № 41 (6). С. 64–70.

- Voroshilov N.V. Assessing the Socio-Economic Potential of Rural Territories // Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. 2021. Vol. 14, Iss. 1. P. 91–109.

- Дабиев Д.Ф. О методологии оценки экономического потенциала регионов // Фундаментальные исследования. 2019. № 12-2. С. 258–262. URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=42657 (дата обращения: 08.02.2024).

- Смакотина Е.Р. Социально-экономический потенциал региона: сущность и структура // Экономика и современный менеджмент: теория, методология и практика: сборник статей VIII Международной научно-практической конференции. Пенза, 2020. С. 316–319.

- Шулаева О.В., Есенин М.А., Агекян Э.А. Российский и зарубежный опыт формирования системы показателей для оценки экономического потенциала регионов // Статистика и Экономика. 2015. № 3. С. 225–232. DOI: 10.21686/2500-3925-2015-3-225-232

- Щербакова А.С. Рейтинговая оценка социально-экономического потенциала сельских территорий севера // АПК: экономика, управление. 2020. № 1. С. 56–64.