Оценка децентрализации системы отношений экономического федерализма: учет фактора неоднородности пространства государственных решений

Автор: Данилова Ирина Валентиновна, Коротина Наталья Юрьевна

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 4 т.15, 2021 года.

Бесплатный доступ

Стратегические задачи России в условиях неопределённости и снижения деловой активности, необходимость стимулирования нового качества роста экономики регионов оживили научную дискуссию о развитии системы федеративных отношений, соотношении централизации и децентрализации в принятии управленческих решений. Целью статьи является конкретизация представлений и анализ теоретических основ «пространства экономического федерализма», его структуры, разработка методического подхода к оценке децентрализации/централизации в разрезе управленческой и экономической (воспроизводственной) метрик, а также анализ асимметрии как базовой характеристики неоднородности, сложившейся в разрезе регионов и макротерриторий. Апробация методики позволила сравнить уровни децентрализации и асимметричности пространства РФ в разрезе регионов, обоснована менее значительная асимметрия государственных решений управленческого и экономического характера на уровне территориальных зон разного функционального статуса (центров экономического роста, геостратегических территорий и пр.). Выделенные тенденции позволяют обосновать необходимость нового стратегического формата и применения технологий регулирования, спецификацию мер поддержки в территориально-функциональном контексте, то есть сочетания универсальных и пространственно-ориентированных, что позволит капитализировать преимущества децентрализованных решений в действующей модели экономического федерализма.

Централизация, децентрализация, экономический федерализм, пространство экономического федерализма, территориальное пространство, управленческое пространство, воспроизводственное пространство, неоднородность, асимметричность, макротерритории

Короткий адрес: https://sciup.org/147236463

IDR: 147236463 | УДК: 336.221 | DOI: 10.14529/em210401

Текст научной статьи Оценка децентрализации системы отношений экономического федерализма: учет фактора неоднородности пространства государственных решений

Глобальные геостратегические вызовы и форс-мажорные обстоятельства, необходимость стратегических и оперативных решений в системе государственного управления на разных территориальных уровнях, наличие пространственной специфики РФ актуализирует научную дискуссию как по конъюнктурным, так и по фундаментальным теоретическим проблемам централиза-ции/децентрализации, направлений развития модели экономического федерализма (что характерно крупным федеративным государствам, а в ряде случаев детерминировано проявлениями «чрезвычайного федерализма» Giuliano A . [11]).

Переход к умным технологиям развития экономики и необходимость капитализации преимуществ регионов и макротерриторий с позиции функционального статуса определяет необходимость разработки пространственно-ориентированных стратегических целей и мер регулирования, а, соответственно, углубленного анализа ограничений экономического роста, причин неэффективности управления, поиска оптимальных решений для изменений в уровне централизации и децентрализации между структурами государственного управления (как по вертикали по линии «федеральный центр – регионы – муниципальные образования, так и по горизонтали – между субнациональными территориями). Сложность структуры органов власти, распределенность функций, предметов ведения, бюджетных ресурсов, многообразие объектов (управленческая сфера, воспроизводство экономики, предоставление государственных услуг и пр.) обуславливают необходимость концентрации внимания на базовых теоретических и методических проблемах развития отношений экономического федерализма в контексте оценки сложившейся ситуации и обоснования перспективы развития субъектов федерации, инструментов регулирования с учётом фактической неоднородности экономического пространства РФ и стратегических планов по его территориальному преобразованию.

Теория

К исследованию направлений совершенствования модели экономического федерализма, достижения целей устойчивого развития, процессов централизации/децентрализации проявляют интерес западные и российские ученые, а именно: отмечается, что развитые страны (Lessmann C. [17]) выигрывают от децентрализации, достигают более равного регионального распределения доходов; перспектива развивающихся – усиление регионального неравенства (любой вариант последствий влияет как на экономическую, так и социальную стабильность территорий). Разная динамика и дифференциация экономического развития территориальных единиц федеративных государств индуцирует применение пространственного методологического подхода («географический федерализм» Revelli F. [19]) при исследовании моделей экономического федерализма.

Как правило, исследовательский интерес ученых определяется практико-ориентированными обстоятельствами: Hedge D.M. [15] и Scicchitano M.J. [16] акцентируют внимание на пространственном регулировании системы федеративных отношений; Dikshit R. [7] на специфике взаимодействий федерального правительства и правительств штатов; Cutler F. [3] на межправительственных отношениях (центр – провинции, между провинциями); Freiburghaus R. [10], Hachard T. [12] рассматривают проблемы федерализма, полномочий и ответственности между органами федерального, регионального и муниципального управления в контексте территорий с особым статусом Канады; Behnke N. [2] применяет эволюционный подход и разграничивают стадии зрелости федеративных государств в терминах «деконцентрации», «дево-люции», «федерализма». Hanif I., Wallace S., and Gago-de-Santos P . [13] отмечают комплекс преимуществ процесса децентрализации, а именно: оперативность, эффективность структуры управления и качество государственных услуг, учет потребностей территорий и др., что востребовано многими унитарными государствами (Италия, Испания, Нидерланды и Франция) с асимметричным административно-территориальным устройством и пространственными отличиями и реализовано в применяемых децентрализованных механизмах управления при межуровневых взаимодействиях.

Исторически отмечено, что интерес к проблемам федерализма, как следствие, дискуссия о степени централизации/децентрализации активизируется либо при смене политического режима (РФ при переходе от административного к рыночному), либо в шоковые и кризисные периоды экономики (санкции и антисанкции и др.). В современных условиях интерес к пространственным отличиям и факторам, влияющим на стратегии управления, связан с распространением коронавирусной инфекции (Schnabel J. и Hegele Y. [20, 21], Palermo F. [18]): сформировался централизованный подход (в Австралии, Эфиопии, Мексике, ЮАР, Испании) и децентрализованный (преобладает в Канаде, Австрии, Германии, Швейцарии,

Бельгии, Бразилии, Аргентине, Индии, Пакистане, России) к реализации оперативных мер. Перманентность вызовов глобальной экономики заставляет ученых переосмыслить проблемы гибкости централизации и децентрализации в крупных пространственно-неоднородных государствах.

Среди российских ученых проблемам территориальной пространственной архитектуры федеративных отношений посвящены публикации Бухвальда Е.М., Валентик О.Н. [24], Валентея С.Д. [25], Зубаревич Н.В. [26], Артоболевского С.С. [23], Швецова Ю.Г. [34], Лексина В.Н. [28], Лавровского Б.Л. [30]. Многообразие мнений и подходов предопределяет авторскую конкретизацию теоретических представлений.

Традиционно централизация и децентрализация относятся к двум разнонаправленным процессам (Лексин В.Н. [29]): 1) сосредоточение власти, иерархия в системе управления; 2) передача функций «центра» и переход ее к другим структурам, обладающим самостоятельностью. Соотношение между централизацией и децентрализацией зависит от масштабов страны, экономической политики, степени неоднородности экономического пространства, уровня развития территориальной экономики: так Hanif I., Wallace S., and Gago-de-Santos P. [13] отмечают, что потенциал выгоды от децентрализации больше для молодых федераций и ее регионов, так как предстоит продвинуться дальше в плане децентрализации и роста, чем развитым странам.

Система экономического федерализма включает совокупность субъектов, объектов и структурных связей, обеспечивающих ее устойчивость, при этом субъектами являются государственные структуры, институционально фиксирующие функции, сферы, механизм взаимодействий и распределения бюджетных ресурсов, алгоритм процессных действий для реализации общественно значимых полномочий (в этом проявляется роль государства как институционального конструкта системы экономического федерализма). Помимо этого, сектор государственного управления наряду с другими субъектами (сектор домохозяйств и бизнес-сектор) является участником рыночных отношений и актором, обеспечивающим, с одной стороны, воспроизводство наряду с другими участниками, а, с другой – регулирование экономики. Двойственность статуса (институциональный конструкт и экономический актор), а также курируемых сфер (управление и экономика), структурная сложность функций, взаимовлияние и взаимосвязи по вертикали (на одном территориальном уровне) и по горизонтали (между субнациональными субъектами одного уровня) в рамках территорий разного масштаба определяет правомерность введения термина «пространство экономического федерализма».

Под «пространством экономического федерализма» понимаются централизованные и децентрализованные взаимосвязи субъектов государст- венных структур в управленческом и экономическом пространствах в условиях сложившегося географического базиса (территориального пространства), фиксированного административного и институционального устройства. Регионы, а также более мелкие и более крупные субнациональные структурные единицы, функционируют в федеративном государстве на принципах территориального обособления и рассматриваются как мезопространства, экономический потенциал которых определен территорией воспроизводственных процессов. Преимущества экономического федерализма заключаются в уникальном свойстве «устойчиво институционализированной децентрализации» (Hart T. and Welham B. [14]), что при всей сложности структуры обеспечивает целостность.

Управленческое пространство является одной из составляющих пространства экономического федерализма, прежде всего, областью реализации эндогенных функций сектора государственного управления (как институционального конструкта), проявляется в потоках распределения бюджетных ресурсов, деятельности разного территориального масштаба по реализации полномочий и предоставлению государственных услуг. Экономическое (воспроизводственное) пространство федеративных отношений федерализма представлено взаимодействием госструктур в процессе производства ВВП (коды O, P, Q, R ОКВЭД), а также прямого и косвенного регулирования развития экономики территорий разного масштаба.

Таким образом, экономический федерализм представляет собой совокупность пространств как сфер реализации функций госструктур, каждое из которых обладает собственными характеристиками (территориальное, управленческое и экономическое (воспроизводственное) пространства). При этом качество неоднородности свойственно каждому из пространств: наличие субъектов РФ разного вида (государства, национально-государственные и административно-государственные территориальные образования), сложносоставные субъекты 1 , муниципальные образований разного типа; отличия в бюджетной обеспеченности и налоговом потенциале как способности реализации управленческих функций, ресурсной достаточности, отраслевой структуре, открытости, производственной насыщенности и пр. территориальной экономики и разных результатов развития.

Стратегия пространственнного развития РФ2 ориентирована на создание нового формата территориальной организации и разграничение экономического пространства на зоны разного функ- ционального статуса (центры роста, геостратегические территории, минерально-сырьевые центры и др.), это, соответственно, детерминирует обновление теоретических подходов к централиза-ции/децентрализации управленческого и экономического пространств, а, следовательно, привносит элементы новизны и в развитие теории экономического федерализма.

Рабочая гипотеза статьи заключается в том, что совершенствование модели экономического федерализма и выстраивание государственных решений как системы универсальных и пространственно-ориентированных мер поддержки целесообразно не в разрезе 85 региональных субъектов (неэквивалентность территорий на одном горизонтальном уровне ведет к нарастанию институциональных исключений в системе экономического федерализма), а в разрезе макротерриторий (перспективные центры роста с агломерациями, геостратегические территории, минерально-сырьевые центры и др.). Это обусловлено тем, что неоднородность территориальных зон, имеющих схожий функциональный статус, ниже, чем неоднородность экономического пространства РФ в целом (что подтверждается оценками асимметричности при реализации управленческих и экономических функций государственным сектором), соответственно, спецификация мер регулирования более рациональная именно в пространственно-функциональном контексте.

Таким образом, пространство экономического федерализма – это система управленческих и экономических взаимосвязей и взаимодействий между субъектами, имеющими отличия географического расположения, дифференцированные характеристики, и наделенных разными сравнительными преимуществами территориальной локализации разного масштаба. Отличием пространства в РФ является неоднородность и вариабельность процессов централизации и децентрализации, фактическая асимметрия результатов деятельности государственных структур в управленческом и экономическом (воспроизводственном) пространстве. Недостаточность темпов роста большинства регионов определяют необходимость корректировки политики экономического федерализма как совокупности пространственно-ориентированных стратегий [4].

Методы и материалы исследования

В отечественной и зарубежной науке и практике применяются разнообразные методические подходы к оценке уровня децентрализации в федеративном государстве. В работах Морозовой Е.А. [32], Андреевой Е. [1], Леонова С.Н. [31], Игони-ной Л.Л. [27] внимание уделено пороговым (оптимальным) значениям индикаторов децентрализации расходов («доля расходов региональных бюджетов в консолидированном бюджете страны») и децентрализации доходов («доля доходов регио-

Региональная экономика нальных бюджетов в консолидированном бюджете»). В работах Davoodi, Y., Zou, H. [6], Фрейнк-мана и Плеханова [33] предложены интегральные показатели оценки децентрализации, агрегирующие масштаб доходов или расходов, контролируемых субнациональными органами власти с использованием рейтинговых и бальных оценок. Юшкова [35], Zhang T., Zou H. [22] проводят анализ совокупности частных показателей. Авторы проводили анализ вертикальных взаимосвязей в системе экономического федерализма через оценку децентрализации в двух направлениях управленческого пространства: «федеральный центр – регионы» и «регион – муниципальные образования» [5], в настоящей статье продолжают исследование.

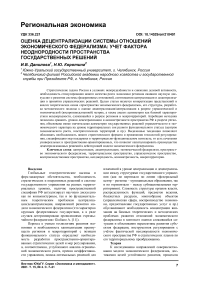

Применяемый в статье методический подход к оценке децентрализации и асимметричности в системе отношений экономического федерализма в РФ основан на метриках двух типов, характеризующих результаты деятельности субъектов в рамках управленческого и экономического (воспроизводственного) пространств, как в наибольшей степени изменяемых и эластично реагирующих на глобальные вызовы (в отличие от консервативного территориального пространства). Для расчетов используются официальные статистические данные Росстата 3 , которые показывают на основе стоимостных оценок (структуры доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ, поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет РФ, в федеральный бюджет, инвестиций в основной капитал по источникам финансирования и др.) фактические результаты реализации полномочий территорий и локализации ресурсов для их развития, что фиксируется величиной бюджетных ресурсов, курируемых органами власти.

Методика включает в себя два этапа: на первом этапе проводится оценка децентрализации (вертикальный срез) управленческого и воспроизводственного пространства; на втором – оценка асимметричности (горизонтальный аспект) в результате сложных налогово-бюджетных потоков (см. рисунок).

В методике применяется система коэффициентов (табл. 1), при интерпретации которых учитывалось правило: значение коэффициента больше единицы оценивается как наличие ситуации децентрализации, то есть способности решать самостоятельно проблемы управления и экономического воспроизводства, и наоборот.

Оценка неоднородности пространств проводилась с использованием коэффициента асиммет- рии (отношение разницы между средним и модальным значением к среднеквадратическому отклонению), коэффициента вариации (отношение среднеквадратического отклонения к среднему значению). Анализ проводился на массиве официальных статданных 83 субъектов РФ в 2010 году и 85 субъектов РФ в 2019 году.

Результаты исследования и их обсуждение

Оценка децентрализации управленческого пространства позволяет определить степень цен-трализации/децентрализации управленческой среды на примере налоговых поступлений в бюджеты разных уровней в российской системе экономического федерализма (табл. 2). Несмотря на единый алгоритм распределения налогов, фактические потоки и локализация налогов отличаются по регионам в силу разной отраслевой структуры, преференций территориям, наличия налоговых льгот (территории опережающего развития, свободные экономические зоны и др.), что создает разную ситуации с позиции участия регионов в формировании в бюджетную систему страны, бюджетной обеспеченности территорий.

Обращает на себя внимание увеличение с 9 до 20 регионов, в которых показатель децентрализации управленческого пространства меньше единицы, то есть доминирование поступлений в федеральный бюджет в совокупности собираемых налогов на территории (интерпретируется как увеличение централизации). Помимо ресурсно-богатых стран в эту группу попадают и сильные и средние по уровню развития регионы, что логично ставит вопрос о достаточности собственных ресурсов для реализации функциональных полномочий и их результативности (о наличии взаимосвязи между степенью децентрализации и качеством регионального управления (Filippetti A., Cerulli G. [8]) отмечается в зарубежных исследованиях).

Коэффициент децентрализации управленческого пространства выше единицы интерпретирован как наличие условий децентрализованного управленческого пространства, ситуации, когда большая доля собранных налогов остается в регионах, что стимулирует их активность и расширение налогооблагаемой базы. Несмотря на то, что регионы с децентрализованным управленческим пространством в России преобладают количественно, можно отметить следующее: во-первых, заметное уменьшение числа таких регионов (89 % в 2010 году и 76 % в 2019 году), во-вторых, «смещение» коэффициента к меньшей границе (число регионов с показателем в интервале 1–3 увеличилось с 27 до 39, соответственно, в интервале более 3 – сократилось). Указанное на положение отразилось на снижении среднего значения показателя децентрализации в управленческом пространстве с 4,12 в 2010 году до 3,18 в 2019 году. Применение фильтра для «сглаживания» значительных колебаний (использован традиционный подход Минфина

Методика оценки децентрализации и асимметричности пространства экономического федерализма

Таблица 1

Показатели оценки децентрализации пространства экономического федерализма

|

Показатель |

Формула |

Содержание |

|

Коэффициент децентрализации управленческого пространства, (Dec УП ) |

0 е с уп = тт , Нф Н р – налоговые платежи, поступающих в консолидированный бюджет региона, Н ф – налоговые платежи, собранные на территории региона и поступающие в федеральный бюджет |

Характеризует регулирования распределения налоговых доходов для реализации функций региона и федерального центра |

|

Коэффициент децентрализации инвестиций (Dec И ) |

D е СИ = Ир, , Иф И р – инвестиции в основной капитал за счет средств консолидированного бюджета региона, И ф – инвестиции в основной капитал региона за счет средств федерального бюджета |

Характеризует соотношение между инвестициями региона и центра на развитие основного капитала территорий для стимулирования расширенного воспроизводства экономики |

|

Коэффициент возвратности средств в региональный бюджет (A') |

кв = ФП , в Нф, ФП – сумма безвозмездных поступлений из федерального центра в бюджет региона, Н ф – налоговые платежи, собранные на территории региона и поступающие в федеральный бюджет |

Коэффициент показывает долю средств, которые федерация возвращает в регион в виде дотаций, субсидий, субвенций |

|

Коэффициент децентрализации экономического пространства (Dec ВП ) |

В е с вп = 7 ^ е си * ^ в , Dec И – коэффициент децентрализации инвестиций, К в – коэффициент возвратности средств в региональный бюджет |

Характеризует степень самостоятельности региона в решении проблем воспроизводства |

Таблица 2

Распределение регионов России по уровню децентрализации управленческого пространства

|

Значение коэффициента децентрализации |

Регионы |

Среднее значение по группе |

|||

|

2010 |

2019 |

2010 |

2019 |

||

|

a X 5 |

0–0,5 |

ХМАО, ЯНАО (2) |

ХМАО, ЯНАО, Ненецкий АО, Оренбургская, Томская, Калининградская, Удмуртская, Астраханская** (8) |

0,33 |

0,29 |

|

0,5–1 |

Томская, Ненецкий АО, Удмуртия, Оренбургская, Калининградская, Коми, Татарстан (7) |

Татарстан, Самарская, Коми, Тюменская, Иркутская, Пермский край, Красноярский край, г. Санкт-Петербург, Ленинградская, Сахалинская, Калужская, Саратовская (12) |

0,739 |

0,70 |

|

|

a о и |

1–2 |

Сахалинская, Самарская, Ленинградская, Пермский край, г. Москва, Башкортостан, Саратовская, Чеченская (8) |

Башкортостан, Саха (Якутия), Московская, Рязанская, г. Москва, Волгоградская, Ульяновская, Владимирская, Брянская, Ярославская, Костромская, Чувашская, Марий Эл, Ставропольский край, Челябинская, Омская, Свердловская, Карелия, Крым (19) |

1,45 |

1,61 |

|

2–3 |

Владимирская, Алтай, Орловская, Московская, Волгоградская, Новосибирская, Чувашская, Калужская, г. Санкт-Петербург, Ульяновская, Саха (Якутия), Костромская, Калмыкия, Иркутская, Ставропольский край, Свердловская, Смоленская, Тверская, Белгородская (19) |

Алтай, Смоленская, Ростовская, Курганская, Белгородская, Алтайский край, Нижегородская, Краснодарский край, Тверская, Воронежская, г. Севастополь, Архангельская, Пензенская, Курская, Псковская, Кировская, Новосибирская, Калмыкия, Мордовия, Адыгея (20) |

2,506 |

2,48 |

|

|

3–4 |

Ростовская, Тюменская, Краснодарский край, Мордовия, Алтайский край, Омская, Марий Эл, Пензенская, Ярославская, Кемеровская, Кировская, Рязанская, Курская, Курганская, Нижегородская, Ивановская, Челябинская (17) |

Ивановская, Хабаровский край, Орловская, Карачаево-Черкесская, Дагестан, Новгородская (6) |

3,31 |

3,32 |

|

|

4–5 |

Новгородская, Забайкальский край, Псковская, Тамбовская, Ингушетия, Архангельская, Тыва (7) |

Ингушетия, Тамбовская, Кабардино Балкарская (3) |

4,67 |

4,53 |

|

|

5–6 |

Хабаровский край, Адыгея, Воронежская , Красноярский край, Карачаево-Черкесская (5) |

Северная Осетия, Приморский край (2) |

5,55 |

5,54 |

|

|

6–10 |

Камчатский край, Вологодская, Мурманская, Приморский край, Бурятия, Чукотский автономный округ, Брянская, Дагестан, Кабардино-Балкарская (9) |

Вологодская, Бурятия, Камчатский край, Липецкая, Тыва (5) |

7,81 |

8,12 |

|

|

10–30* |

Амурская, Карелия, Магаданская, Северная Осетия, Еврейская ав тономная, Астраханская (6) |

Чеченская , Тульская , Забайкальский край, Чукотский АО (4) |

12,98 |

18,85 |

|

|

Среднее по всем регионам |

4,12 |

3,18 |

|||

|

Среднее без 10 наибольших и 10 наименьших значений |

3,73 |

2,66 |

|||

РФ через исключение из расчета среднего показателя 10 регионов с наибольшим и 10 с наименьшим значением) потвердело результат: среднее значение коэффициента децентрализации за 10 анализируемых лет снизилось с 3,7342 до 2,6574, что отражает общую тенденцию централизации управленческого пространства.

Экономическое (воспроизводственное) пространство системы экономического федерализма представляет собой экономическую среду взаимодействия госструктур в создании региональной инвестиционной среды и реализации единой инвестиционной политики через федеральные инвестиции для стимулирования экономического комплекса региона, воспроизводства человеческого капитала. Оценка децентрализации экономического пространства позволяет косвенно определить условия для обеспечения расширенного воспроизводства (табл. 3).

Количество регионов с централизованными характеристиками условий, которые создает система государственного управления, увеличилось в 1,6 раза с 35 до 55, что свидетельствует о превалировании федерального центра как ресурсного источника в регулировании воспроизводственных процессов территорий. При этом, помимо ресурсодобывающих, в группу регионов с централизованным пространством попадают сильные промышленные субъекты (в 2019 г. Челябинская, Свердловская, Новосибирская, Самарская, Иркутская области), то есть складывается ситуация: федеральный центр «сужает» в указанных регионах потенциал для самостоятельного расширенного воспроизводства экономики конкретной территории. Среднее значение в целом по РФ снижается с 1,54 до 0,93 по всем регионам, а с учетом «фильтра» в оценке средних (без 10 наибольших и 10 наименьших значений) с 1,35 до 0,84, что отражает смену федерального вектора с децентрализованного на централизованный за анализируемое десятилетние.

Сопоставление регионов по уровню децентрализации управленческого и воспроизводственного пространств представлено в табл. 4.

За анализируемый период в 3 раза увеличилось количество регионов с централизованными управленческими и воспроизводственными характеристиками (темная заливка) и практически в 2 раза сократилось количество регионов с децентрализованным воспроизводственным пространством и децентрализованными управленческим воздействием (светлая заливка), что в целом характеризует усиление процессов централизации в сфере управления государственными финансами и в сфере социального и экономического развития регионов. Обращает на себя внимание тот факт, что в 2019 году коэффициент децентрализации больше единицы (реально децентрализованные условия, способность госструктур за счет бюджет- ных средств решать и проблемы экономического регулирования, и социальные у 24 регионов (среднее значение 0,93, при сглаживании 0,84), с децентрализованными параметрами управленческого пространства – 59 регионов (среднее значение 3,18, при сглаживании 2, 66). Финансовая автономия без четко определенной реорганизации разделения полномочий между органами власти и в управленческом, и в экономическом аспектах может оказать негативное влияние на экономическую эффективность территорий (Filippetti A. [9]).

Заметна разнонаправленная динамика при сравнении показателей децентрализации государственной активности и в количественном (количество субъектов РФ), и качественном (коэффициентов асимметрии и вариации) отношении (табл. 5).

Высокая неоднородность управленческого и экономического (воспроизводственного) пространств регионов подтверждается различиями в вариативности и разброса: коэффициент вариации изменяется с 136,53 до 146,87 % – управленческое пространство и с 368,84 до 273,54 % – экономическое пространство; положительный коэффициент асимметрии (чем ближе коэффициент асимметрии к 0, тем распределение ближе к нормальному, то есть симметричному).

Для проверки гипотезы о более высокой неоднородности экономического пространства РФ, чем в разрезе пространств экономического федерализма в группах регионах с одинаковым функциональным статусом, авторами проведена группировка в соответствии со Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года 4 (табл. 6).

Представленные в табл. 7 значения коэффициентов децентрализации и вариации в разрезе управленческого и экономического пространства свидетельствуют о меньшем разбросе значений внутри каждой функциональной группы, чем в среднем по РФ, что подтверждает меньшую неоднородность пространств внутри каждой группы регионов 5 .

Обратим внимание, что центры экономического роста как крупные, так и крупнейшие попадают в область с условиями децентрализации в управленческом пространстве, но с централизацией в потенциальных возможностях экономического регулирования. Это не соответствует Стратегии

Таблица 3

Распределение регионов России по уровню децентрализации экономического (воспроизводственного) пространства

|

Значение коэффициента децентрализации |

Регионы |

Среднее значение по группе |

|||

|

2010 |

2019 |

2010 |

2019 |

||

|

a X 5 |

0–0,5 |

Ленинградская, Томская, г. Москва, Свердловская, Московская (5) |

Ленинградская, Ненецкий АО, Красноярский край, Самарская, ХМАО, Астраханская, Томская, г. Санкт-Петербург, Коми, Оренбургская, Краснодарский край, Сахалинская, Ульяновская, Московская, г. Москва Удмуртская, Волгоградская, Рязанская, Ярославская, ЯНАО Татарстан, Иркутская, Калужская, Нижегородская, Пермский край, Калининградская, Хабаровский край (27) |

0,36 |

0,35 |

|

0,5–1 |

Пермский край, Кемеровская, Оренбургская, Саратовская, Иркутская, г. Санкт-Петербург, Калужская, Новосибирская, Сахалинская, Краснодарский край, Башкортостан, Самарская, Удмуртская , Волгоградская, Коми, ХМАО, Ставропольский край, Хабаровский край, Ульяновская, Приморский край, Воронежская, Ростовская, Владимирская, Ярославская, Саха (Якутия), Орловская, Тверская, Татарстан, Мурманская, Калининградская (30) |

Саратовская, Владимирская, Челябинская, Свердловская, Омская, Архангельская, Ростовская, Карелия, Башкортостан, Тверская, Калмыкия, Адыгея, Мордовия, Крым, Тюменская, Севастополь, Смоленская, Саха (Якутия), Новосибирская, Белгородская, Новгородская, Пензенская, Псковская, Марий Эл, Кировская, Воронежская, Чувашская, Курганская (28) |

0,74 |

0,73 |

|

|

a о и |

1–2 |

Нижегородская, Новгородская, Красноярский край, Пензенская, Челябинская, Карелия, Калмыкия, Брянская, Курганская, Омская, Рязанская, Смоленская, Ивановская, ЯМАО, Костромская, Псковская, Кировская, Мордовия, Курская, Еврейская авт. обл., Забайкальский край, Алтай, Астраханская, Вологодская, Амурская, Чувашская (26) |

Ивановская, Орловская, Костромская, Ставропольский край, Приморский край, Карачаево-Черкесская, Тамбовская, Вологодская, Северная Осетия, Курская, Брянская, Тульская, Алтай, Бурятия, Ингушетия, Алтайский край (24) |

1,35 |

1,8 |

|

2–3 |

Белгородская, Архангельская, Северная Осетия, Камчатский край, Карачаево-Черкесская , Алтайский край, Тамбовская, Магаданская, Кабардино-Балкарская , Чеченская , Адыгея (11) |

Кабардино-Балкарская Липецкая, Дагестан, Забайкальский край, Камчатский край, Чеченская (6) |

2,51 |

2,37 |

|

|

3–4 |

Чукотский АО, Бурятия (2) |

Тыва (1) |

3,23 |

3,73 |

|

|

4–5 |

Марий Эл, Ненецкий АО, Дагестан, Тыва (4) |

Чукотский АО (1) |

4,44 |

4,37 |

|

|

5–6 |

Ингушетия (1) |

5,05 |

|||

|

6–10 |

Тюменская (1) |

7,19 |

|||

|

Среднее по всем регионам |

1,54 |

0,93 |

|||

|

Среднее без 10 наибольших и 10 наименьших значений |

1,35 |

0,84 |

|||

Таблица 4

Позиционирование регионов по уровням децентрализации пространства экономического федерализма

|

Воспроизводственное пространство |

|||

|

Централизованное (Dec ВП < 1) |

Децентрализованное (Dec ВП > 1) |

||

|

© я я ^ Я W § V м с Я ^ я ° Н Я V СТ |

О гН О eq |

ХМАО, Томская, Удмуртская, Оренбургская, Калининградская, Коми, Татарстан ( 7 ) |

ЯНАО, Ненецкий АО ( 2 ) |

|

^ гН О eq |

ХМАО, ЯНАО, Ненецкий АО, Оренбургская, Томская, Калининградская, Удмуртская, Астраханская, Татарстан, Самарская, Коми, Тюменская, Иркутская, Пермский край, Красноярский край, г. Санкт-Петербург ,Ленинградская, Сахалинская, Калужская, Саратовская ( 20 ) |

( 0 ) |

|

|

© я я я ^ я ^ 5 Л S с Ц >> Я и & © И ч: |

О гН О eq |

Сахалинская, Самарская, Ленинградская, Пермский край, г. Москва Башкортостан, Саратовская, Владимирская, Орловская, Московская, Волгоградская, Новосибирская, Калужская, г. Санкт-Петербург, Ульяновская, Саха (Якутия), Иркутская, Ставропольский край, Свердловская, Смоленская, Тверская, Ростовская, Краснодарский край, Ярославская, Кемеровская, Хабаровский край, Воронежская, Мурманская, Приморский край ( 29 ) |

Алтай, Чеченская, Чувашская, Белгородская, Тюменская, Мордовия, Алтайский край, Омская, Марий Эл, Пензенская, Адыгея, Костромская, Калмыкия, Бурятия, Чукотский АО, Брянская, Дагестан, Кабардино-Балкарская, Амурская, Карелия, Магаданская, Северная Осетия, Еврейская авт. обл., Астраханская, Красноярский край, Карачаево-Черкесская, Камчатский край, Вологодская, Кировская, Рязанская, Курская, Курганская, Нижегородская, Ивановская, Челябинская, Новгородская, Забайкальский край, Псковская, Тамбовская, Ингушетия, Архангельская, Тыва (42) |

|

^ гН О eq |

Башкортостан, Саха (Якутия), Московская, Рязанская, г. Москва, Волгоградская, Ульяновская, Владимирская, Ярославская, Чувашская, Марий Эл, Челябинская, Омская, Свердловская, Карелия, Крым, Смоленская, Ростовская, Курганская, Белгородская, Нижегородская, Краснодарский край, Тверская, Воронежская, г. Севастополь, Архангельская, Пензенская, Псковская, Кировская, Новосибирская, Калмыкия, Мордовия, Адыгея, Хабаровский край, Новгородская ( 35 ) |

Брянская, Костромская, Ставропольский край, Алтай, Алтайский край, Курская, Ивановская, Орловская, Карачаево-Черкесская, Дагестан, Ингушетия, Тамбовская, Кабардино-Балкарская, Северная Осетия, Приморский край, Вологодская, Бурятия, Камчатский край, Липецкая, Тыва, Чеченская, Тульская, Забайкальский край, Чукотский АО, (24) |

|

Таблица 5

Асимметричность пространства экономического федерализма

|

Показатели асимметричности пространства экономического федерализма |

Управленческое пространство |

Экономическое (воспроизводственное) пространство |

||

|

2010 |

2019 |

2010 |

2019 |

|

|

Количество регионов с централизованным пространством (Dec < 1) |

9 |

20 |

55 |

45 |

|

Количество регионов с децентрализованным пространством (Dec > 1) |

71 |

59 |

24 |

35 |

|

Коэффициент асимметрии |

4,83 |

4,10 |

5,78 |

6,56 |

|

Коэффициент вариации, % |

136,53 |

146,87 |

368,84 |

273,54 |

Таблица 6

Группировка регионов России по стратегическому функциональному статусу в экономическом пространстве РФ

|

Функциональный статус регионов |

Перечень регионов |

|

Крупнейшие центры экономического роста |

Воронежская обл., Московская обл., г. Москва, г. Санкт-Петербург, Краснодарский край, Волгоградская обл., Ростовская обл., Башкортостан, Татарстан, Пермский край, Нижегородская обл., Самарская обл., Свердловская обл., Тюменская обл., Челябинская обл., Красноярский край, Иркутская обл., Новосибирская обл., Омская обл., Приморский край |

|

Центры экономического роста с агломерациями |

Липецкая обл., Рязанская обл., Тульская обл., Ярославская обл., Астраханская обл., Удмуртская Республика, Чувашия, Оренбургская обл., Пензенская обл., Саратовская обл., Ульяновская обл., Томская обл. |

|

Агропромышленные центры |

Белгородская обл., Брянская обл., Курская обл., Тамбовская обл., Ставропольский край, Республика Мордовия, Алтайский край |

|

Минеральносырьевые центры |

Республика Коми, Ненецкий АО, МХАО, ЯНАО, Кемеровская обл., Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Амурская обл., Магаданская обл., Сахалинская обл., Чукотский автономный округ |

|

Приоритетные геостратегические регионы |

Республика Карелия, Архангельская обл., Калининградская обл., Мурманская обл., Республика Крым, г. Севастополь, Дагестан, Ингушетия, КабардиноБалкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Северная Осетия, Чечня, Бурятия, Забайкальский край, Камчатский край, Еврейская автономная обл. |

|

Приграничные регионы |

Смоленская обл., Ленинградская обл., Псковская обл., Курганская обл., Республика Алтай, Республика Тыва |

|

Не выбрали специализацию |

Владимирская обл., Ивановская обл., Калужская обл., Костромская обл., Орловская обл., Тверская обл., Вологодская обл., Новгородская обл., Республика Адыгея, Калмыкия, Республика Марий Эл, Кировская обл., Республика Хакасия |

Таблица 7

Децентрализация и асимметричность в разрезе функциональных групп регионов России

|

Функциональный статус регионов |

Управленческое пространство |

Экономическое (воспроизводственное) пространство |

|||

|

2010 |

2019 |

2010 |

2019 |

||

|

Крупнейшие центры экономического роста |

коэффициент децентрализации |

2,99 |

1,64 |

1,07 |

0,53 |

|

к асимметрии |

0,8 |

0,6 |

0,7 |

1,2 |

|

|

к вариации, % |

51,1 |

62,2 |

42,3 |

46,9 |

|

|

Крупные центры экономического роста |

коэффициент децентрализации |

3,49 |

2,67 |

0,94 |

0,69 |

|

к асимметрии |

1,1 |

0,9 |

0,4 |

0,2 |

|

|

к вариации, % |

83,9 |

95,2 |

31,0 |

55,9 |

|

|

Агропромышленные центры |

коэффициент децентрализации |

4,12 |

2,59 |

1,72 |

1,17 |

|

к асимметрии |

1,3 |

0,1 |

0,7 |

0,9 |

|

|

к вариации, % |

22,1 |

32,0 |

34,4 |

33,5 |

|

|

Минерально-сырьевые центры |

коэффициент децентрализации |

4,13 |

4,33 |

1,59 |

0,89 |

|

к асимметрии |

1,6 |

1,5 |

0,6 |

0,5 |

|

|

к вариации, % |

128 |

114 |

56 |

64 |

|

|

Приоритетные геостратегические регионы |

коэффициент децентрализации |

7,13 |

5,58 |

2,34 |

1,49 |

|

к асимметрии |

3,4 |

3,4 |

1,4 |

0,8 |

|

|

к вариации, % |

134 |

151 |

97,3 |

62 |

|

Окончание табл. 7

Таким образом, проведенный анализ и выявленные изменения показали высокую асимметрию пространства государственных решений как управленческого, так и экономического характера и иную ситуацию на уровне функциональных макротерриторий, что позволяет авторам сделать вывод о необходимости перехода к технологиям развития децентрализации и стимулирования перспективных специализаций регионов и с акцентом на особом статусе крупах территориальных зон.

Заключение

В статье представлено авторское понимание пространства экономического федерализма, предложен методический подход к оценке децентрализации и асимметричности в разрезе двух базовых сфер взаимодействий субъектов федерализма: управленческого и экономического (воспроизводственного) пространств с учётом их высокой неоднородности в России. Помимо стратегического теоретического значения введение нового направления имеет прикладное значение: выявлена высокая асимметричность пространства экономического федерализма в разрезе регионов и меньшая – функциональных макротерриторий, что предполагает корректировку мер регулирования, как сочетание универсальных и пространственно-ориентированных для повышения управленческой и экономической самостоятельности территорий.

Список литературы Оценка децентрализации системы отношений экономического федерализма: учет фактора неоднородности пространства государственных решений

- Andreeva, E., Golovanova, N. Decentraliza-tion in the Russian Federation. – URL: http://pdc.ceu.hu/archive/00001587/01/Decentralisation_in_the_Russian_federation.PDF

- Behnke, N. Federal, Devolved or Decentral-ized State: on the Territorial Architecture of Power. In: Detterbeck, Klaus, ed., Eve Hepburn, ed. Hand-book of Territorial Politics. Cheltenham: Edward El-gar Publishing, 2018, pp. 30–44. DOI: 10.4337/ 9781784718770

- Cutler, F. The Space between Worlds: Federal-ism, Public Issues and Election Issues. Regional & Federal Studies Volume 20, 2010. Issue 4-5. P. 487–514.

- Glassmann, U. Staatliche Ordnung und räum-liche Wirtschaftspolitik: Eine Analyse lokaler Produk-tionssysteme in Italien und Deutschland. Wiesbaden, Germany: VS Verlag für Sozialwissenschafte, 2007.

- Danilova, I., Korotina, N., Karpushkina, A., Sliva, S. Estimation of decentralization at the regional level and asymmetry of the economic federalism mod-el in Russia // Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Con-ference, IBIMA 2018: Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020, 2018, pp. 4082–4094

- Davoodi Y., Zou H. Fiscal decentralization and economic growth: A cross-country study // Jour-nal of urban economics, vol. 43, № 2. pp. 244–257 (1998). – URL: https://core.ac.uk/download/pdf/ 6777576.pdf

- Dikshit R. Geography and Federalism // An-nals of the Association of American Geographers. Vol. 61, No. 1 (Mar. 1971), pp. 97–115. – URL: https://www.jstor.org/stable/2569320

- Filippetti A., Cerulli G (2015) Are Decentral-ized Regions Ruled Better? Evidence from European Regions Using a Dose-Response Approach. – URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= 2668563. DOI: 10.1111/pirs.12283 (accessed 17.11. 2021)

- Filippetti A. Decentralization and economic growth reconsidered: The role of regional authority //Environment and Planning C: Government and Policy. 2016, Vol. 34(8) 1793–1824. DOI: 10.1177/0263774X16642230

- Freiburghaus, R. With or against their region? Multiple-mandate holders in the Swiss parliament, 1985-2018. Local Government Studies. 2020. Octo-ber. https://doi.org/10.1080/03003930.2020. 1832891

- Giuliano A. Emergency Federalism: Calling on the States in Perilous Times, University of Michi-gan Journal of Law Reform. 2007. Volume 40, Issue 2. P. 341–399. – URL: https://repository.law. umich.edu/mjlr/vol40/iss2/4

- Hachard T. It takes three: making space for cities in Canadian federalism November 26, 2020. – URL: https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/ 1807/103012/3/IMFG_%20No.31%20Perspectives_Hachard_Nov2020.pdf

- Hanif I., Wallace S., and Gago-de-Santos P. Economic Growth by Means of Fiscal Decen-tralization: An Empirical Study for Federal Develop-ing Countries // SAGE Open October-December 2020: 1–12. DOI: 10.1177/2158244020968088

- Hart T. and Welham B. Fiscal decen-tralization. A public financial management introducto-ry guide. November 2016. – URL: https://cdn.odi.org/ media/documents/11063.pdf

- Hedge D. A Spatial Model of Regulation. American Politics Research. October 1, 1993. DOI: 10.1177/1532673X9302100401

- Hedge D., Scicchitano M. Regulating in Space and Time: The Case of Regulatory Federalism // The Journal of Politics Volume 56, Number 1 Feb., 1994.

- Lessmann C. Regional inequality and decen-tralization: an empirical analysis // Environment and Planning A 2012, volume 44, pp. 1363–1388.

- Palermo F. Is there a space for federalism in times of emergency? 2020/5/13. – URL: https://ver-fassungsblog.de/is-there-a-space-for-federalism-in-times-of-emergency/. DOI: 10.17176/20200513-133602-0

- Revelli F. Geografiscal federalism. Handbook of multilevel finance, UK, 2015. – P. 107–123. – URL: https://iris.unito.it/retrieve/handle/2318/1508352/318/ revellihbk_2013.pdf

- Schnabel J., Hegele Y. Explaining Intergov-ernmental Coordination during the COVID-19 Pan-demic: Responses in Australia, Canada, Germany, and Switzerland // The Journal of Federalism, 2021 June 15. DOI: 10.1093/publius/pjab011

- Schnabel J., Hegele Y. Federalism and the management of the COVID-19 crisis: centralisation, decentralisation and (non-)coordination // West Euro-pean Politics 44(2). 2021. P. 1052–1076. DOI: 10.1080/01402382.2021.1873529

- Zhang T., Zou H. Fiscal decentralization, public spending, and economic growth in China // Journal of Public Economics 67. 1998. P. 221–240. – URL: http://down.aefweb.net/WorkingPapers/w58.pdf

- Артоболевский С.С. Россия: федеральное государство и пространственные проблемы федерального уровня // Социально-экономическая география – 2011: теория и практика: материалы международной научной конференции. Ассоциация российских географов-обществоведов; Балтийский федеральный университет имени Иммануила Кан-та. 2011. С. 66–69.

- Бухвальд Е.М. Федерализм как институциональный приоритет стратегии пространственного развития для России / Е.М. Бухвальд, О.Н. Валентик // Региональная экономика. Юг России. 2018. № 4. С. 33–43.

- Валентей С.Д. Развитие отечественного федерализма не по спирали / С.Д. Валентей // Федерализм. 2021. (1):5–14. https://doi.org/10.21686/ 2073-1051-2021-1-5-14

- Зубаревич Н.В. Возможности децентрализации в год пандемии: что показывает бюджетный анализ? / Н.В. Зубаревич // Региональные исследования. 2021. № 1 (71). С. 46–57.

- Игонина Л.Л. Бюджетно-налоговая децентрализация в системе управления общественными финансами / Л.Л. Игонина// Дайджест-Финансы, 2016. – № 1 (237). – С. 2–13.

- Лавровский Б.Л. Бюджетный федерализм в России: быть или не быть? / Б.Л. Лавровский, Е.А. Горюшкина // Вопросы экономики. 2021. № 1. С. 143–160.

- Лексин В.Н. Порфирьев Б.Н. Территориальная фрагментация единого правового пространства России / В.Н. Лексин, Б.Н. Порфирьев // Федерализм. 2018. № 1 (89). С. 173–190.

- Лексин В.Н. Пространство власти и мир человека / В.Н. Лексин // Мир России. 2005. № 1. С. 3–61.

- Леонова С.Н. Оценка уровня бюджетной децентрализации в системе межбюджетных отношений субъекта Федерации и муниципальных образований / С.Н. Леонов, М.Н. Соломко // Известия Иркутской государственной экономической академии. – 2015. – Т. 25, № 5. – С. 803–811. http://izvestia.isea.ru/pdf.asp?id=20398

- Морозова Е.А. Модели бюджетного федерализма в развитых странах и особенности их примирения в Российский федерации: дис. … д-ра экон. наук. – М., 2009.

- Фрейнкман Л. Децентрализация бюджетной системы в регионах-рентополучателях / Л. Фрейнкман, А. Плеханов // Экономическая политика – 2008. – № 1. – С. 103–123. 34. Швецов Ю.Г. Тупик российского бюджетного федерализма / Ю.Г. Швецов // Региональная экономика: теория и практика. 2020. Т. 18. № 4 (475). С. 709–722.

- Юшков А.О. Бюджетная децентрализация и региональный экономический рост: теория, эмпирика, российский опыт / А.О. Юшков // Вопросы экономики. 2016. № 2. С. 94–110.