Оценка деятельности органов власти по развитию социальной инфраструктуры урбанизированных пространств

Автор: Рогач О.В., Фролова Е.В.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Локальные управленческие практики

Статья в выпуске: 3 т.15, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение: в статье рассматриваются проблемы в работе органов власти по формированию инфраструктурного профиля урбанизированных пространств.

Социальная инфраструктура, органы власти, население, урбанизированные пространства, город, доверие

Короткий адрес: https://sciup.org/147246766

IDR: 147246766 | УДК: 332.1:338.4:352(470-21) | DOI: 10.17072/2218-9173-2023-3-516-535

Текст научной статьи Оценка деятельности органов власти по развитию социальной инфраструктуры урбанизированных пространств

Современныетенденциисоциально-экономическогоразвитияурбанизиро-ванных пространств демонстрируют высокую зависимость социального самочувствия населения от условий жизни в городе, его инфраструктурного про-филя(Недосека иКарбаинов,2019, с. 16). Однако изучение состояния итемболее процессов развития социальной инфраструктуры городов Российской Федерации представляется сложной исследовательской задачей в силу целого ряда обстоятельств. Во-первых, имеют место методологические проблемы в поиске подходов к интерпретации социальной инфраструктуры как сложного социокультурного феномена, встроенного в социально-экономическую систему современного общества. В данном исследовании под социальной инфраструктурой урбанизированных пространств предлагается понимать комплекс взаимосвязанных объектов, функционально обеспечивающих создание благоприятных условий жизнедеятельности городского населения, удовлетворение его ключевых потребностей и интересов. Во-вторых, процессы развития социальной инфраструктуры города отличаются как существенной дифференциацией, неоднородностью условий территориального развития, так и необходимостью интеграции интересов значительного числа субъектов (представителей местных сообществ), что в целом дает неоднозначные оценки деятельности органов власти по развитию социальной инфраструктуры урбанизированных пространств. В частности, в российских исследованиях делается вывод, что неэффективная деятельность органов власти чревата возникновением институциональных ловушек. Например, когда приоритетной целью развития провинциальных городов является улучшение социальнодемографических показателей территории (рост населения) без учета инфраструктурной обеспеченности потребностей населения, это может привести к «деградации рынка труда, тормозу социальных лифтов, снижению инновационной и инвестиционной активности» (Юрасов и Танина, 2018, с. 262). В более ранних работах, построенных на эмпирическом материале российских регионов, также подтверждается наличие прямой взаимосвязи между инфраструктурным профилем городов и качеством жизни местных сообществ. Выдвигается тезис, согласно которому развитие социальной инфраструктуры обеспечивает рост уровня и качества жизни россиян, что позволяет рассма- тривать инфраструктурные вопросы как важнейшую задачу органов власти вне зависимости от их уровня (Орлов и Логачева, 2015, с. 171).

Дестабилизация социально-экономических основ российского общества, вызванная давлением антироссийских санкций, актуализирует деятельность органов власти по всестороннему развертыванию инфраструктурных процессов на урбанизированных пространствах. По мнению российских авторов, деятельность властных структур по развитию социальной инфраструктуры требует создания предпосылок для роста комплекса объектов социальной инфраструктуры, «позволяющих улучшить благосостояние населения, его отдельных групп» (Юрьева, 2022, с. 340), обеспечить «эффективное взаимодействие субъектов основного и вспомогательного производств» (Притула, 2015, с. 2). Однако результаты ранжирования субъектов Российской Федерации по величине интегральных показателей развития социальной инфраструктуры иллюстрируют весьма высокую степень дифференциации регионов (Фаттахов и др., 2020, с. 114). Динамика показателей развития инфраструктурного профиля депрессивных регионов (как, например, Республики Дагестан) демонстрирует низкие темпы обеспечения населения жилыми помещениями, сокращение культурной инфраструктуры, недостаточное развитие сети дошкольных образовательных учреждений и пр. (Гасанов, 2020, с. 108).

Опираясь на сказанное выше, авторы поставили перед собой цель проанализировать деятельность органов власти по развитию социальной инфраструктуры урбанизированных пространств на основе интерпретации оценок жителей данных территорий. Задачами исследования выступили: социологический анализ мнения жителей российских городов об уровне развития инфраструктуры урбанизированных пространств; анализ деятельности органов местной власти по развитию социальной инфраструктуры в оценках различных социально-демографических групп; определение уровня доверия населения к местной власти и анализ зависимости между готовностью граждан внести свой вклад в решение вопросов инфраструктурного развития города и уровнем их доверия к органам власти.

В качестве гипотез исследования выдвигаются предположения:

-

1) оценка населением работы местных органов власти по развитию инфраструктуры зависит от субъективных характеристик (пола, возраста, уровня дохода) агента оценивания;

-

2) готовность населения к участию в практиках развития социальной инфраструктуры урбанизированных пространств зависит от уровня его доверия к деятельности органов власти в данном направлении.

МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ

В научных трудах ряда ученых делается заключение, что дисфункциональность инфраструктурного профиля большинства российских территорий лимитирует полноценное развитие гражданского общества. Это связано с тем, что недооценка влияния инфраструктуры на социально-экономические процессы территории может стать «ключевой причиной появления социальной напряженности и тенденций экономического спада» (Попов и др., 2016, с. 54).

Взаимосвязь деятельности органов власти по развитию социальной инфраструктуры и потенциала развития городских сообществ отмечается в российских и зарубежных исследованиях. Анализ материалов, представленных на основе отечественного эмпирического опыта, позволяет говорить о связи инвестирования в инфраструктурные проекты и мультипликативного эффекта от их реализации (Белова, 2020, с. 18). Научным коллективом под руководством Л. Николетти делается вывод, что города с высоким уровнем развития социальной инфраструктуры (финансовая обеспеченность, технологически современный инфраструктурный профиль и пр.) являются привлекательными для проживания более обеспеченных социальных групп. Это запускает цепь поддерживающих трансформаций: лучше инфраструктура → больше обеспеченного населения → значительнее вклад в развитие территории (Nicoletti et al., 2022, p. 832). Вместе с тем Э. Клиненберг предупреждает о наличии обратной стороны бездумной фокусировки властей на удовлетворении инфраструктурных запросов высокодоходных групп населения (джен-трификация, жилищная сегрегация, практики запретительного зонирования и т.п.) (Klinenberg, 2018, p. 28). Недостаточно эффективная деятельность органов власти по развитию социальной инфраструктуры будет способствовать социально-экономической сегрегации (Musterd et al., 2017, p. 1063), снижению доступности удобств и услуг (Natera Orozco et al., 2020, p. 905).

На наличие значительных дисфункций в развитии инфраструктуры обращают внимание и российские ученые. Например, состояние ряда объектов социальной инфраструктуры Дальнего Востока давно превысило собственные эксплуатационные возможности, а ввод новых осуществляется точечно, что не позволяет обеспечить часть населенных пунктов необходимым набором социально значимых услуг (Найден и др., 2020, с. 19). Данные статистической и аналитической отчетности, представленные по регионам Российской Федерации, демонстрируют существенное отличие в показателях обеспеченности сельских поселений, малых и крупных городов базовыми объектами инфраструктуры. Наблюдается разрыв в объемах и качестве инфраструктурного обеспечения, темпах развития инфраструктурных объектов урбанизированных пространств. Так, динамика роста аварийного жилого фонда в городских поселениях составляет 105,8 %, тогда как в сельских населенных пунктах данный показатель превышает 200 % (Шамин и Проваленова, 2020, с. 84).

По мнению Н. Б. Беляевой и В. А. Тучкова, каждый город, помимо постоянного населения и дифференцированной экономики, обладает неповторимым обликом (Беляева и Тучков, 2022, с. 114). Однако было бы неверно считать, что каждое урбанизированное пространство имеет социальную инфраструктуру, способную стать драйвером его развития. Территории, которые в своем облике содержат заметные образы бедности и экономического упадка (ветхое / аварийное жилье, необлагороженные «пустыри», заброшенные фабрики и т. п.), отражают общую симптоматику города, неспособного адаптироваться к социальным и экономическим изменениям (Новикова и Шефер, 2023, с. 99). Социальная инфраструктура, находящаяся в стагнации, не может выступить в роли катализатора социально-экономических перемен.

Можно предположить, что слабость инфраструктурного профиля – это симптом не столько общего упадка, сколько низкой эффективности деятельности органов власти. Опираясь на теоретические и методологические разработки в области исследования деятельности органов власти по разви- тию российских территорий, авторы ставили перед собой задачу изучить мнение общественности в части оценок этой деятельности в местах проживания респондентов. В настоящей статье представлены результаты исследования, проведенного в январе – феврале 2023 года и носившего разведывательный характер. Данное обстоятельство нашло отражение в методике построения выборки и отборе респондентов. В частности, выборка носила стихийный характер, территориальный охват представлен 65 субъектами Российской Федерации. Рекрутинг респондентов осуществлялся методом снежного кома, с соблюдением принципов добровольности участия и анонимности ответов. Охват респондентов N = 844.

Таблица 1 / Table 1

Социально-демографические характеристики респондентов, человек / Socio-demographic characteristics of respondents, persons

|

Тип муниципального образования |

|||||

|

Крупный город |

Средний город |

Малый город |

Сельское поселение |

||

|

513 |

182 |

99 |

50 |

||

|

Пол респондентов |

|||||

|

Мужчины |

Женщины |

||||

|

342 |

502 |

||||

|

Возраст респондентов |

|||||

|

18–29 |

30–45 |

46–55 |

56 и старше |

||

|

574 |

136 |

82 |

52 |

||

|

Уровень образования |

|||||

|

Среднее |

Среднее профессиональное |

Высшее |

|||

|

200 |

208 |

436 |

|||

|

Уровень дохода |

|||||

|

Высокий |

Средний |

Низкий |

Затруднились с ответом |

||

|

83 |

431 |

219 |

111 |

||

Источник: составлено авторами.

В ходе обработки собранных сведений использовались такие методы, как сравнительный анализ, анализ случайных таблиц сопряженности с расчетом показателя χ2 Пирсона. Также применялись общенаучные методы: обобщение, систематизация, традиционный анализ документов. Авторы осознают ограничения проведенного анализа,однако полученные материалы позволилискорректировать инструментарий для осуществления в дальнейшем второго этапа исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

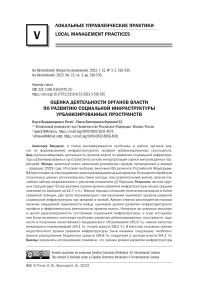

Материалы исследования иллюстрируют имеющиеся в ответах респондентов различия в оценке уровня развития социальной инфраструктуры в зависимости от типа муниципального образования (рис. 1). Вполне ожидаемо высокие оценки инфраструктурного профиля (4 и 5 баллов) получили крупные города, что выше средних значений по выборке на 14,7 п. п. Малые города и сельские территории существенно уступают им по данному показателю: практически две трети респондентов оценивает уровень развития социальной инфраструктуры на данных территориях как средний и низкий (3 балла и менее).

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Оцените уровень развития инфраструктуры вашего города по 5-балльной школе, где 1 – это ничего не развито (очень плохо), а 5 – имеется развитая инфраструктура», % / Fig. 1. Distribution of answers to the question “Assess the level of infrastructure development in your city using a 5-point scale, where 1 means nothing is developed (very bad), and 5 means infrastructure is developed”, %

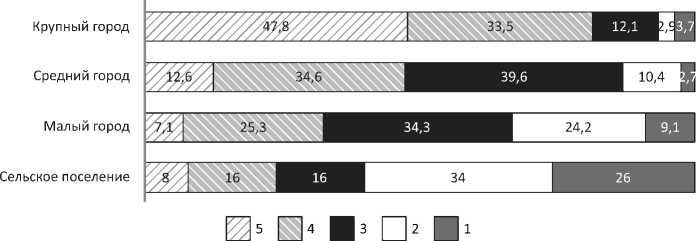

Однако связывать развитие инфраструктуры только с размером урбанизированных пространств было бы преждевременно. Интересны результаты анализа других факторов, которые могут влиять на оценку респондентов: уровня дохода, определяющего доступ к инфраструктурным благам, и качества работы местных органов власти по развитию инфраструктуры. В частности, материалы исследования показали, что уровень дохода респондента влияет на его восприятие процессов развития социальной инфраструктуры (см. рис. 2). При числе степеней свободы, равном 8, значение критерия χ2 составляет 78,043. Критическое значение χ2 при уровне значимости p = 0,01 составляет 20,09. Связь между факторным и результативным признаками статистически значима при уровне значимости р < 0,01.

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

— ВЫСОКИЙ |

20,5% |

10,8% |

19,3% |

20,5% |

28,9% |

|

- - - Средний |

0,9% |

7,2% |

20,6% |

37,4% |

33,9% |

|

........Низкий |

10,0% |

14,6% |

23,3% |

22,8% |

29,2% |

Рис. 2. Зависимость оценок развития социальной инфраструктуры от уровня доходов респондентов, % / Fig. 2. Dependence of social infrastructure development assessments on respondents’ income level, %

Однако, что примечательно: люди с высоким уровнем дохода, имея больший доступ к инфраструктурным благам, оценивают социальную инфраструктуру схоже, а где-то и более критично, чем люди с низким уровнем дохода (и низким доступом). Возможно, это связано с высокими ожиданиями относительно качества сервиса, разнообразия объектов инфраструктурного профиля урбанизированных пространств. Существенно больше, чем в среднем по выборке, высоких оценок развития социальной инфраструктуры в группе респондентов, оценивающих уровень своего дохода как средний. Можно предположить, что у данной категории респондентов ожидания и возможности доступа к социальной инфраструктуре совпадают. Учет в деятельности органов власти данного аспекта позволит сбалансировать процессы развития социальной инфраструктуры в современных городах.

Кроме того, в ходе исследования установлено, что среди опрошенных, высоко оценивших работу местных органов власти по развитию инфраструктурного профиля территории, на 16 п. п. значительнее доля тех, кто столь же высоко оценивает уровень развития социальной инфраструктуры в месте своего проживания (см. табл. 2). Имеет место и обратная закономерность: среди тех, кто недоволен работой местных властей в данном направлении, выше доля респондентов, которые низко (на 1 и 2 балла) оценили уровень развития социальной инфраструктуры (выше на 16,1 и 27,5 п. п. соответственно).

Таблица 2 / Table 2

Зависимость оценки уровня развития социальной инфраструктуры от оценок работы органов местной власти, % / The dependence between the assessment of social infrastructure development level and the assessments of the local authorities activities, %

|

Как вы оцениваете работу местных органов власти по развитию инфраструктуры? |

Оцените уровень развития инфраструктуры вашего города по 5-балльной школе, где 1 – ничего неразвито (очень плохо), а 5 – имеется развитая инфраструктура |

||||

|

Отлично |

11,2 |

8,6 |

8,6 |

22,4 |

49,1 |

|

Хорошо |

2,2 |

3,4 |

13,7 |

31,7 |

49,1 |

|

Удовлетворительно |

1,4 |

7,4 |

30,6 |

41,2 |

19,4 |

|

Плохо |

21,6 |

36,4 |

25,0 |

12,5 |

4,5 |

|

Среднее значение по выборке |

5,5 |

8,9 |

20,9 |

31,8 |

33,1 |

Источник: составлено авторами.

Установлено, что в целом по выборке у 35,8 % респондентов есть в прошлом опыт подачи жалобы в органы власти на неудовлетворительное качество жилищно-коммунальных услуг. При этом ни размер города, ни уровень дохода респондента, ни общая оценка (выставленный балл) уровня развития социальной инфраструктуры значения не имеют. Скорее, здесь следует говорить о наличии объективных проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве города. Однако весьма примечательно, что среди тех, кто писал жалобы в органы власти, большинство (56,6 %) составляет молодежь в возрасте 18–29 лет. Такое распределение ответов можно объяснить как активной позицией молодого поколения, так и более высоким развитием у него цифровых навыков.

Цифровые платформы и сервисы сегодня облегчают доступ к старту взаимодействия с органами власти для целевых групп общественности, однако дисфункции в их цифровой компетенции способны стать непреодолимым барьером.

Данный вывод обращает внимание авторов на возможность высокого влияния субъективных факторов – пола, возраста, уровня дохода – на оценки деятельности местных органов власти по развитию социальной инфраструктуры. Анализ данных, представленных в таблице 3, позволяет сделать следующие заключения: 1) субъективные характеристики влияют на восприятие и оценку деятельности властных структур; 2) данное влияние неидентично, доминирующим фактором становятся возрастные особенности агента оценивания; 3) респонденты с более высоким уровнем дохода оптимистичнее в своих оценках, что может быть связано с общей удовлетворенностью той жизнью, что они ведут, и меньшим развитием протестных настроений по отношению к органам власти; 4) несущественные различия оценок по гендерному признаку могут служить свидетельством унификации инфраструктурных запросов мужчин и женщин.

Таблица 3 / Table 3

Зависимость оценки населением работы местных органов власти по развитию инфраструктуры от субъективных характеристик агента оценивания, % / Dependence between the population’s assessment of the local authorities activities in infrastructure developing and the subjective characteristics of the assessment agent, %

|

Субъективные характеристики респондентов |

Как Вы оцениваете работу местных органов власти по развитию инфраструктуры? |

||||

|

Отлично |

Хорошо |

Удовлетворительно |

Плохо |

Затрудняюсь ответить |

|

|

Пол респондентов |

|||||

|

Мужчины |

16,1 |

32,8 |

31,3 |

14,1 |

5,7 |

|

Женщин |

12,1 |

41,9 |

35,3 |

7,9 |

2,8 |

|

Возраст респондентов |

|||||

|

18–29 |

16,6 |

42,7 |

30,8 |

4,9 |

5,1 |

|

30–45 |

11,0 |

27,9 |

43,4 |

16,2 |

1,5 |

|

46–55 |

6,1 |

25,6 |

34,1 |

31,7 |

2,4 |

|

56 и старше |

1,9 |

34,6 |

38,5 |

23,1 |

1,9 |

|

Уровень дохода респондентов |

|||||

|

Высокий |

33,7 |

36,1 |

18,1 |

9,6 |

2,4 |

|

Средний |

11,4 |

41,3 |

37,6 |

6,0 |

3,7 |

|

Низкий |

11,9 |

31,5 |

32,0 |

22,4 |

2,3 |

|

Затрудняюсь ответить |

11,7 |

40,5 |

33,3 |

4,5 |

9,9 |

|

Среднее значение по выборке |

13,7 |

38,2 |

33,6 |

10,4 |

4,1 |

Источник: составлено авторами.

Таким образом, первая гипотеза о зависимости оценки деятельности органов власти по развитию социальной инфраструктуры от субъективных харак- теристик агента оценивания получила свое подтверждение. Влияние пола, возраста и уровня дохода респондента является статистически значимым, однако было бы неверно говорить о его равномерности. Так, возрастные особенности участников опроса значительно сильнее влияют на восприятие работы органов власти по развитию социальной инфраструктуры. Это может быть связано с наличием дифференцированных потребностей возрастных групп в объектах и качественном содержании инфраструктурного профиля территории. Обратим внимание, что среди молодежи оценки деятельности органов власти по развитию социальной инфраструктуры несколько выше, чем в категории «46–55 лет», что может быть следствием как большей политической индифферентности, так и меньшей восприимчивости к дефициту инфраструктурных объектов (впрочем, отметим, что данный аспект требует более детального исследования). Установлено также, что уровень дохода и пол респондентов обладают меньшим влиянием на оценку деятельности органов власти.

Несмотря на довольно высокую удовлетворенность в целом состоянием социальной инфраструктуры места проживания, респонденты отмечают ряд проблем в деятельности органов власти: 45,9 % обратили внимание на трудности в получении качественного медицинского обслуживания, плохое качество инженерных коммуникаций отметили 34,1 %, плохие дороги – 28,2 %. Перечень проблем этим не исчерпывается. На некоторых территориях России ситуация с социальной инфраструктурой столь критична, что на вопрос о желании сменить место своего жительства в случае возникновения такой возможности 55,7 % респондентов ответили положительно. (Данное обстоятельство привлекает внимание исследователей к миграционной политике органов власти, проведению соответствующих мероприятий по удовлетворению актуализированных потребностей местного сообщества, в том числе в рамках инфраструктурного обеспечения.) При этом, по мнению каждого десятого опрошенного, «власть, скорее всего, не знает о том, что волнует население» (12,4 %). Часть опрошенных (9,7 %) высказались в более резкой форме, что может свидетельствовать о наличии конфликтных противоречий между органами власти и отдельными представителями местного сообщества.

Какие же проблемы в деятельности органов власти становятся предиктором инфраструктурных дисфункций? Этот условный рейтинг возглавляют проблемы, связанные с выполнением органами власти своих бюджетных / финансовых функций (рис. 3).

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, проблемы с инфраструктурой связаны с …» (множественный выбор), % / Fig. 3. Distribution of answers to the question “In your opinion, infrastructure problems are related to…” (multiple choice), %

В частности, большинство респондентов в качестве проблем выделяют необоснованное расходование бюджетных средств (59,8 %) и коррупцию в органах власти (54,1 %). Многие проблемы могут служить причиной и следствием друг друга, что затрудняет идентификацию первоисточника дисфункций в деятельности органов власти по развитию социальной инфраструктуры. Однако не может не вызывать опасений тот факт, что более трети опрошенных (37,6 %) связывают проблемы в области инфраструктурного обеспечения территорий с низким уровнем профессионализма муниципальных служащих.

Таким образом, наблюдается неоднозначность мнений опрошенных о деятельности органов власти по развитию социальной инфраструктуры. С одной стороны, респондентами в целом вполне позитивно оценивается инфраструктурный профиль территории и работа местных властей в данном направлении. С другой – они отмечают низкое качество базового инфраструктурного фонда (отсутствие качественного медицинского обслуживания, образования, плохие дороги и инженерные коммуникации) и наличие ряда нарушений / проблем в бюджетном обеспечении процессов развития социальной инфраструктуры (коррупция, необоснованное расходование средств и пр.). Пессимистический настрой респондентов подчеркивается их желанием сменить место своего постоянного проживания.

Надо полагать, что интерпретировать полученные ответы должно с учетом общего социально-экономического и политического контекста, который накладывает свой отпечаток на их тональность. В этой связи представляет интерес наличие доверия населения к органам власти, а также готовность граждан включиться в решение проблем города. Распределение ответов на вопрос «Доверяете ли Вы органам власти в вопросах принятия решений по развитию инфраструктуры (на что выделять бюджетные деньги, их расходование и т. д.)?» демонстрирует отсутствие доминирующего мнения в общественном сознании: 30,1 % высказались положительно, 31,2 % дали отрицательный ответ, еще треть опрошенных затруднились с ответом.

Материалы исследования показали, что среди респондентов, высказавших доверие к органам власти в вопросах принятия решений по развитию инфраструктуры, около двух третей – жители крупных и средних городов. Данное обстоятельство может служить свидетельством взаимосвязи между более высоким уровнем развития социальной инфраструктуры как результатом деятельности местных властей и уровнем доверия, которое демонстрирует население. Жители ожидают, что их инфраструктурные потребности будут и дальше удовлетворяться. Также можно отметить, что уровень доверия к деятельности органов власти по развитию социальной инфраструктуры несколько выше среди мужской части населения (34,8 против 26,9 %). Среди участников опроса, продемонстрировавших низкий уровень доверия к органам власти в вопросах принятия решений по развитию инфраструктуры, выше представительство респондентов в возрасте 46 лет и старше, а также жителей малых городов и сельских поселений. Последнее обстоятельство может быть интерпретировано и в контексте причинно-следственной связи между низким уровнем развития инфраструктурного профиля данных территорий и снижением доверия к работе властных структур.

В ходе исследования респондентам также был задан вопрос о том, готовы ли они внести свой вклад в решение проблем развития города. В целом ответы респондентов продемонстрировали положительную тональность: 35,0 % высказались однозначно в положительном ключе (выбор варианта «да»). Однако интерес для нас представляет группа респондентов, которые внесли дополнительное основание для своего участия – «при условии, что проблема касается лично меня / моей семьи» – 48,5 %. Таким образом, практически половина опрошенных не готова солидаризироваться с местным сообществом, четко разделяет «свои» и «не свои» проблемы. При этом, по мнению российских ученых, показатель привлечения жителей к управлению городским хозяйством в целом довольно низок: базовое значение составляет 5 %, прогноз роста до 30 % к 2024 году (Курчеева и Копылов, 2022, с. 9).

Можно предположить, что проблемы в развитии социальной инфраструктуры, такие, например, как плохие дороги или коммуникации, затрагивают все местное сообщество, однако дифференциация ответов респондентов по уровню дохода (о чем было сказано выше) уже выявила различия в запросах, предъявляемых гражданами. Поэтому неготовность населения вносить свой вклад в развитие инфраструктуры города без условий личной проблема-тизации вопроса требует пристального внимания властей.

Кроме того, респондентам был предложен открытый вопрос, ответы на который позволили бы установить популярные формы их участия в решении проблем развития городского пространства. Анализ материалов исследования привел к заключению, что граждане чаще выбирают традиционные формы участия: выход на субботник (47,5 %), работу в общественных советах (47,9 %). Примечательно, что критика деятельности органов власти по развитию социальной инфраструктуры урбанизированных пространств в большей степени касалась выполнения властными структурами финансовой / бюджетной функции, однако стремления подключиться к данным формам участия общественность не проявила. В ответах респондентов не нашли отражения такие формы, как инициативное бюджетирование, общественный контроль, проекты муниципально-частного партнерства, софинансирования; практически в равных долях были представлены такие позиции, как «готовы сдавать деньги на благоустройство территории» и «готовы выступать организатором сбора таких средств» (24,1 и 27,8 % соответственно).

Полученное распределение ответов заставляет задуматься о факторах, которые влияют на готовность населения включиться в решение вопросов развития инфраструктуры, начать взаимодействовать с органами власти. Анализ свободных таблиц сопряженности показал, что значение критерия χ2 составляет 29,974, критическое значение χ2 при уровне значимости p = 0,01 – 13,277. Связь между факторным и результативным признаками статистически значима при уровне значимости р < 0,01. Уровень значимости p < 0,001 (табл. 4).

Таблица 4 / Table 4

Зависимость между готовностью населения внести свой вклад в решение вопросов развития города и уровнем доверия к органам власти, человек /

Dependence between the population willingness to contribute to the solution of city development issues and the level of trust in the authorities, persons

|

Доверяете ли Вы органам власти в вопросах принятия решений по развитию инфраструктуры (на что выделять бюджетные деньги, их расходование и т. д.)? |

Готовы ли Вы внести свой вклад в решение вопросов развития города? |

Всего |

||

|

Да |

Возможно, при условии, что проблема касается лично меня/моей семьи |

Нет |

||

|

Да |

118 |

115 |

21 |

254 |

|

Нет |

82 |

129 |

52 |

263 |

|

Затрудняюсь ответить |

95 |

165 |

67 |

327 |

|

Всего |

295 |

409 |

140 |

844 |

Источник: составлено авторами.

Таким образом вторая гипотеза также нашла свое подтверждение. Установлено, что готовность населения к участию в практиках развития российских городов зависит от уровня доверия к органам власти в вопросах принятия решений по развитию инфраструктуры. Однако гипотетическое предположение не учитывало мотивацию готовности местных жителей (близкий радиус – проблемы, касающиеся лично респондента, его семьи). Поэтому развертывание данной гипотезы требует внесения некоторого допущения о затронутости каждого представителя местного сообщества проблемами, связанными с инфраструктурным профилем территории.

ОБСУЖДЕНИЕ

На основе полученных данных можно заключить, что тип муниципального образования и уровень доходов населения оказывают влияние на восприятие людьми процессов развития социальной инфраструктуры в местах их проживания. Данный вывод находит частичное подтверждение и в других исследованиях. В частности, Е. В. Попов, И. С. Кац и А. Ю. Веретенникова задаются вопросами: влияет ли размер населенного пункта на степень равномерности распределения объектов инфраструктуры и насколько распространена неоднородность качества и доступности объектов социальной инфраструктуры в разрезе российских городов? (Попов и др., 2016, с. 59).

Материалы исследования позволяют сделать вывод, что в оценках деятельности органов власти по развитию социальной инфраструктуры важное значение имеет совпадение запроса населения (ожиданий) и уровня инфраструктурной обеспеченности территорий. Данное заключение также нашло отражение в исследовании, проведенном А. Н. Зубцом. Ученым были изучены социальные и инфраструктурные факторы демографических процессов, на основе чего сделан вывод о влиянии возрастной дифференциации населения при формировании спроса на конкретные виды / объекты инфраструк- туры. В частности, молодежь при прочих равных условиях предъявляет повышенный спрос на объекты образовательной инфраструктуры, тогда как лица трудоспособного возраста более требовательны к объектам инфраструктуры, которые могут способствовать созданию рабочих мест, включая инфраструктуру поддержки частного сектора (Зубец, 2019, с. 79).

Несмотря на весьма депрессивный фон процессов развития инфраструктурного профиля урбанизированных пространств, результаты исследования показали, что более половины опрошенных довольно высоко оценивают деятельность местных органов власти в данном направлении. Однако существует некоторая закономерность: чем выше оценивается уровень развития социальной инфраструктуры, тем положительнее оценивается деятельность органов власти. Поэтому вполне справедливо предположение, что в числе активных субъектов социального конструирования городских пространств жители рассматривают только властные структуры, исключая из данного списка себя как жителей конкретной территории, представителей бизнеса или общественных организаций. Развивая данное предположение, можно отметить наличие патерналистских ожиданий населения по развитию территории, которые связаны с надеждами на способность власти обеспечить «лучшую жизнь» (Зазулина, 2019, с. 114). По мнению Г. В. Разинского, городские сообщества и муниципальные органы власти «испытывают сильное воздействие патерналистского синдрома, что связано с тотальностью его проникновения во все структуры и страты социальных отношений» (Разинский, 2018, с. 163).

Косвенным подтверждением сделанных в работах российских авторов заключений могут служить результаты проведенного исследования. В частности, установлено, что треть опрошенных пишут жалобы в органы власти на неудовлетворительное качество жилищно-коммунальных услуг. При этом значение имеет только возрастной параметр респондентов, что может быть следствием более высокого развития цифровых навыков у молодежи. Примечательно, что 76,3 % респондентов считают, что именно от руководства города зависит развитие социальной инфраструктуры, и только 39,2 % разделяют данную задачу с местными жителями (в вопросе использовался множественный выбор). Сложившееся распределение ответов подтверждает тезис о доминировании патерналистских настроений среди россиян.

Справедливо заметить, что рост инвестиций и финансовых вложений в социальную инфраструктуру урбанизированных пространств рассматривается в современной практике государственного и муниципального управления как значимый механизм решения проблем территорий. Финансирование основных направлений социальной инфраструктуры относится к базовым обязательствам социального государства (Аитова, 2020, с. 162). Однако результаты авторского исследования показывают весьма скептичное отношение населения как к профессиональным навыкам местных властей, так и к их этическим качествам. Положение усугубляется тем, что только каждый третий житель доверяет органам власти в вопросах принятия решений по развитию инфраструктуры. Более широко вопрос доверия населения к деятельности органов власти исследован в работах Д. Г. Макаренко, Я. А. Никифорова и др. (Макаренко, 2021; Никифоров, 2018). Можно предположить, что современ- ное российское общество находится в переломном моменте своего развития, что смещает вектор оценки уровня доверия к деятельности органов власти по развитию инфраструктуры на образ власти в целом.

Итак, теоретическая значимость исследования обусловлена расширением концептуального представления о взаимодействии местной власти и населения в вопросах инфраструктурного развития урбанизированных пространств, обоснованием роли доверия как предиктора включенности жителей в процессы развития городской инфраструктуры. Полученные результаты позволяют сделать вывод о среднем уровне доверия населения к местной власти с выраженной тенденцией снижения при усилении инфраструктурных проблем. Теоретическая интерпретация рисков доверия иллюстрирует функциональную слабость местных органов власти при высоких патерналистских ожиданиях жителей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, результаты проведенного исследования подтвердили выдвинутые гипотезы. В частности, была установлена зависимость оценок, даваемых респондентами деятельности органов власти по развитию социальной инфраструктуры, от субъективных характеристик самих респондентов: их пола, возраста, уровня дохода. При этом выявлено, что на отношение к работе властных структур большее влияние оказывает возраст участников опроса, что может быть связано с наличием дифференцированных потребностей местных жителей – молодежи, трудоспособной части населения, пенсионеров – в объектах инфраструктуры. Уровень дохода и пол респондентов обладают меньшим влиянием на оценки деятельности органов власти по данному направлению, однако этот вывод требует более детального изучения в контексте развития инфраструктурного профиля урбанизированных пространств.

Установлено, что в целом только 13,7 % опрошенных оценивают работу местных органов власти по развитию инфраструктуры на «отлично». При этом стоит отметить, что оценки деятельности властных структур связаны с уровнем доверия, которое испытывает население к власти в вопросах принятия решений по развитию инфраструктуры (на что выделять бюджетные деньги, их расходование и т. д.). Среди респондентов, давших положительный ответ о доверии, около двух третей – жители крупных и средних городов. Полученные данные позволяют предположить наличие взаимосвязи между более высоким уровнем развития социальной инфраструктуры как результатом деятельности местных властей и уровнем доверия, которое демонстрирует население.

Результаты исследования показали, что готовность населения к участию в практиках развития урбанизированных пространств также зависит от уровня доверия к органам власти в вопросах принятия решений по развитию инфраструктуры. Однако в данный вывод следует внести некоторое допущение: мотивация готовности местных жителей сильнее, если необходимо решить проблемы, касающиеся лично респондента / его семьи.

В связи с этим можно говорить о низком уровне солидаризации в местном сообществе, об имеющемся разделении на «свои и не свои» проблемы.

Дальнейшими направлениями исследования могут стать анализ деятельности органов власти по развитию социальной инфраструктуры в контексте социально-демографического профиля территории, изучение факторов формирования ожиданий разных социально-демографических групп и способности инфраструктурного профиля удовлетворить их. Эластичность спроса на отдельные виды инфраструктурных услуг и политика, проводимая местными властями, также требуют более глубокого изучения.

Список литературы Оценка деятельности органов власти по развитию социальной инфраструктуры урбанизированных пространств

- Аитова Ю. С., Орешников В. В. Взаимосвязь уровня развития и финансирования социальной инфраструктуры в Российской Федерации // Вестник НГИЭИ. 2020. № 11. С. 160-174. https://doi.org/10.24411/2227-9407-2020-10114.

- Белова М. Т. Мультипликативные эффекты от реализации инфраструктурных проектов // Финансовые рынки и банки. 2020. № 1. С. 18-21.

- Беляева Н. Б., Тучков В. А. Социальная инфраструктура арктических городов северной Европы и Российской Федерации // Технико-технологические проблемы сервиса. 2022. № 3. С. 110-118.

- Гасанов А. С. Социальная инфраструктура Республики Дагестан: современное состояние и проблемы развития // Региональные проблемы преобразования экономики. 2020. № 9. С. 100-110. https://doi.org/10.26726/1812-7096-2020-9-100-110.

- Зазулина М. Р. Трансформирующийся патернализм и его пределы: о некоторых закономерностях в изменении структуры ожиданий сельского населения современной России // Вестник Томского государственного университета. 2019. № 441. С. 113-119. https://doi.org/10.17223/15617793/441/15.

- Зубец А. Н. Основные социальные и инфраструктурные факторы, определяющие демографическую динамику в регионах России и их привлекательность для миграции // Социология. 2019. № 6. С. 77-86.

- Курчеева Г. И., Копылов В. Б. Цифровизация услуг для улучшения качества социальной инфраструктуры // n-Economy. 2022. Т. 15, № 3. С. 7-21. https://doi. org/10.18721/JE.15301.

- Макаренко Д. Г. Механизмы формирования доверия общества к институтам государственной власти // Мониторинг правоприменения. 2021. № 2. С. 21-26. https://doi.org/10.21681/2226-0692-2021-2-21-26.

- Найден С. Н., Грицко М. А., Буревая Н. С. Развитие социальной инфраструктуры как условие роста человеческого капитала // Власть и управление на Востоке России. 2020. № 2. С. 16-29. https://doi.org/10.22394/1818-4049-2020-91-2-16-29.

- Недосека Е. В., Карбаинов Н. И. Социальное самочувствие жителей постсоветского моногорода (на примере г. Сокола) [Электронный ресурс] // Социальное пространство. 2019. № 5. С. 16-29. https://doi.org/10.15838/sa.2019.5.22.2. URL: http://socialarea-journal.ru/article/28390/full?_lang=ru (дата обращения: 15.06.2023).

- Никифоров Я. А. Доверие к власти в региональном контексте: социологическое измерение // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2018. Т. 18, № 2. С. 120-123. https://doi. org/10.18500/1818-9601-2018-18-2-120-123.

- Новикова П., Шефер В. В. Формирование стратегии при ревитализа-ции депрессивной городской среды // Экономика строительства. 2023. № 2. С. 99-107.

- Орлов С. Н., Логачева Н. М. Социальная инфраструктура региона // Экономическое возрождение России. 2015. № 1. С. 169-174.

- Попов Е. В., Кац И. С., Веретенникова А. Ю. Доступность социальной инфраструктуры городских территорий // Региональная экономика: теория и практика. 2016. № 2. С. 54-67.

- Притула О. Д. Роль органов власти в развитии инфраструктуры сельского поселения [Электронный ресурс] // Universum: Экономика и юриспруденция. 2015. № 7. 9 с. URL: https://7universum.com/pdf/economy/7(18)/Pritula.pdf (дата обращения: 12.06.2023).

- Разинский Г. В. Муниципальная власть и местные сообщества: пути оптимизации взаимоотношений // Вестник ПНИПУ Социально-экономические науки. 2018. № 3. С. 162-173. https://doi.org/10.15593/2224-9354/2018.3.13.

- Фаттахов Р. В., Низамутдинов М. М., Орешников В. В. Оценка развития социальной инфраструктуры регионов России и ее влияние на демографические процессы // Финансы: теория и практика. 2020. Т. 24, № 2. С. 104-119. https://doi.org/10.26794/2587-5671-2020-24-2-104-119.

- Шамин А. Е., Проваленова Н. В. Организационно-экономические условия развития социальной инфраструктуры сельских территорий // Вестник НГИЭИ. 2020. № 2. С. 77-89.

- Юрасов И. А., Танина М. А. Социальное самочувствие жителей провинциального города // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2018. Т. 18, № 3. С. 260-264. https://doi. org/10.18500/1818-9601-2018-18-3-260-264.

- Юрьева Т. В. Социальная инфраструктура в системе целей устойчивого инклюзивного развития // Вестник Академии знаний. 2022. № 2. С. 340-348.

- Klinenberg E. Palaces for the people: How social infrastructure can help fight inequality, polarization, and the decline of civic life. New York: Crown, 2018. 283 p.

- Musterd S., Marcinczak S., van Ham M. et al. Socioeconomic segregation in European capital cities. Increasing separation between poor and rich // Urban Geography. 2017. Vol. 38, № 7. P. 1062-1083. https://doi.org/10.1080/02723638.20 16.1228371.

- Natera Orozco L. G., Deritei D., Vancso A. et al. Quantifying life quality as walk-ability on urban networks: The case of Budapest // Complex Networks and Their Applications VIII. COMPLEX NETWORKS 2019. Studies in Computational Intelligence. Vol. 882 / Ed. by H. Cherifi, S. Gaito, J. Mendes et al. Cham: Springer, 2020. P. 905-918. https://doi.org/10.1007/978-3-030-36683-4_72.

- Nicoletti L., Sirenko M., Verma T. Disadvantaged communities have lower access to urban infrastructure // Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science. 2023. Vol. 50, № 3. P. 831-849. https://doi.org/10.1177/2399808322113104.