Оценка деструкции модифицированных полиолефинов в различных внешних условиях

Автор: Студеникина Л.Н., Кудина Т.Е., Иушин В.О., Мельников А.А.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Химическая технология

Статья в выпуске: 3 (85), 2020 года.

Бесплатный доступ

Гибридные композиты на основе синтетических термопластов (СТП) являются перспективой замены традиционных пластиков в различных отраслях народного хозяйства: растениеводстве (композитные гидропонные субстраты, контейнеры и пр.), водоочистке (композитные загрузки биофильтров), упаковочной индустрии и др. Цель работы - оценка деструкции композитов на основе СТП, модифицированных прооксидантами (ПР) и полисахаридами (ПС), в различных внешних условиях, имитирующих факторы окружающей среды (термическое, фотохимическое (уф-облучение), химическое, биохимическое воздействие). В качестве объектов исследования применялись опытные образцы на основе сополимера этилена с винилацетатом и полиэтилена высокого давления, модифицированные микроцеллюлозой и стеаратом кобальта. Время воздействия внешних факторов - 3 месяца. Также в работе проводилась оценка степени влияния технологии компаудирования (одностадийное, двухстадийное) трехкомпоненной системы «СТП: ПР: ПС» на степень деструкции композита. Установлено, что эффективная деструкция модифицированных прооксидантами полиолефинов наблюдается только в условиях теплового и ультрафиолетового воздействия. При содержании полисахаридов в полиолефиновой матрице 40 об.% и менее композиты не подвержены значительному влиянию химических и биологических факторов окружающей среды. Одновременная модификация полиолефинов прооксидантом и полисахаридом не приводит к синергетическому эффекту деструкции в исследуемый период воздействия. В условиях теплового воздействия и уф-облучения поведение трехкомпонентного композита схоже с поведением модифицированного прооксидантом ПО, но с менее выраженным эффектом старения, а в водосодержащих средах такие материалы ведут себя как модифицированные полисахаридами ПО, но также с менее выраженной деструкцией. Одностадийное компаудирование трехкомпонентной системы «СТП: ПР: ПС» значительно снижает эффективность деструкции композита.

Композит, полиэтилен, севилен, микроцеллюлоза, прооксидант, деструкция

Короткий адрес: https://sciup.org/140250971

IDR: 140250971 | УДК: 678 | DOI: 10.20914/2310-1202-2020-3-227-232

Текст научной статьи Оценка деструкции модифицированных полиолефинов в различных внешних условиях

Модификация синтетических термопластов (СТП) различных видов природными полимерами (в частности, полисахаридами: крахмалом, целлюлозой и пр.) направлена на получение композиций с минимально возможным содержанием искусственных невозобновляемых компонентов, а также на придание композитам новых уникальных свойств [1]. Они являются перспективой замены традиционных пластиков в различных отраслях народного хозяйства: растениеводстве (композитные гидропонные субстраты, контейнеры и пр.), водоочистке (композитные загрузки биофильтров), упаковочной индустрии и др.

Такие материалы могут быть как биоразлагаемыми, так и стойкими к внешним природным воздействиям, в зависимости от природы СТП, введения технологических добавок и т. д. Очевидно, что материалы, применяемые, например, в качестве биозагрузок, должны обладать достаточной биохимической стойкостью в заданный период эксплуатации [2], а материалы, применяемые однократно (или сезонно), при невозможности вторичной переработки должны обладать свойством биоразложения, что позволит утилизировать их вместе с органическими отходами с получением компостов.

При создании биоразлагаемых материалов на основе СТП, не подвергаемых процессам биодеградации (например, полиолефинов – ПО), возникает вопрос эффективности биодеструкции всего композита. В настоящее время в научнотехнических источниках прослеживаются противоречия в вопросе способности таких композитов к полной биодеградации, что требует комплексных исследований поведения материалов в условиях окружающей среды, установления механизмов, сроков и продуктов их деструкции.

Ускорить деструкцию ПО можно введением в их состав добавок-прооксидантов (в количестве 0,5÷2,0 мас.%). В ряде исследований [3, 4] показаны проблемы разложения ПО, модифицированных прооксидантами, например, отмечено, что при деструкции они фрагментируются до микропластика, а механизм и сроки их конечной биодеградации не ясны. В работе [5] отмечено, что минерализация фрагментированных под действием УФ-излучения и тепла ПО идет очень медленно, ввиду того, что инертные микрочастицы пластика являются малочувствительными к биоразложению.

Известны несколько основных видов деструкции полимеров: механическая, термическая, механотермическая, химическая (окислительная, гидролитическая и др.), фотохимическая, радиационная, биохимическая [6]. В условиях эксплуатации материалы чаще всего подвергаются одновременно нескольким видам воздействия, поэтому для прогнозирования поведения новых композитов, особенно позиционируемых как биоразлагаемые, необходимы комплексные исследования, включающие оценку различных факторов среды на процессы деструкции (т. к. при различных воздействиях могут происходить процессы не только деструкции, но и сшивки полимерных молекул, а синергетический эффект при одновременном воздействии нескольких факторов может смениться ингибированием деструкции при действии одного фактора [7]).

Для биодеградируемых полимеров первостепенной является оценка их биохимической деструкции, которая должна проводиться как в аэробных, так и в анаэробных условиях [8], сопровождаться комплексной оценкой влияния остальных (физических, химических) факторов среды [9], при этом необходимо разрабатывать и стандартизировать методики проведения таких испытаний [10].

В научно-технической литературе встречаются различные термины для описания процессов, протекающих при воздействии на полимерные материалы биологических факторов (прежде всего, микроорганизмов-деструкторов):

-

• биоповреждение (biodamage) – любое изменение структурных и функциональных характеристик материала, вызываемое биологическим фактором;

-

• биоэрозия (bioerosion) – изменение поверхностных слоев изделия под воздействием биообъектов (без повреждения глубоких слоев);

-

• биодеструкция (biodestruction) – снижение молекулярной массы полимера под действием биологических факторов;

-

• биодеградация или биоразложение (biodegradation) – уменьшение массы и объема полимерного изделия под воздействием микроорганизмов-деструкторов.

Термин «биодеградация» подразумевает поэтапную трансформацию полимера в углекислый газ, воду, неорганические соединения, включающиеся в естественный круговорот веществ. Ошибочно считать биоразлагаемыми все полимеры, которые подвергаются процессам биоэрозии, также неверно считать биодеградируемыми все полимеры, характеризующиеся высокой сорбцией воды [11].

Количественные данные о процессе биохимических превращений полимерных материалов, вызываемых биодеструкторами и обеспечивающих им возможность ассимиляции материала в качестве источника питательных веществ, весьма ограничены [12].

Среди лабораторных методов оценки биодеструкции полимеров распространены [13, 14]: испытание на грибостойкость (микологический тест), инкубирование с бактериями-деструкторами, газовыделение (метод Штурма), почвенный тест, компостирование.

Полиолефины, модифицированные прооксидантами, способны фрагментироваться под воздействием повышенных температур и ультрафиолетового облучения [15], а модифицированные полисахаридами, способны к биоэрозии под воздействием влаги и микроорганизмов [1]. Однако отсутствуют данные об особенностях деструкции композитов состава «полиолефин: полисахарид: прооксидант».

Цель работы – оценка деструкции композитов на основе СТП, модифицированных прооксидантами и полисахаридами, в различных внешних условиях, имитирующих факторы окружающей среды.

Материалы и методы

В качестве объектов исследования применялись опытные образцы на основе сополимера этилена с винилацетатом (СЭВ) и полиэтилена высокого давления (ПВД), модифицированные микроцеллюлозой (МЦ) и прооксидантом (ПР) – стеаратом кобальта.

В лабораторных условиях были приготовлены образцы следующего состава (рисунок 1): № 1 – СЭВ (чистый); № 2 – «СЭВ: ПР» (95:5 об.%); № 3 – «СЭВ: МЦ» (60:40 об.%); № 4 – «ПВД: МЦ» (60:40 об.%); № 5 – «СЭВ: ПР:МЦ» (55:5:40 об.%) при одностадийном компаудировании; № 6 – «СЭВ: ПР:МЦ» (55:5:40 об.%) при двухстадийном ком-паудировании.

Одностадийное компаудирование в данном случае – одновременное введение в полимерную матрицу модифицирующих наполнителей (прооксиданта и полисахарида), двухстадийное – поэтапное введение сначала прооксиданта в СТП, затем полисахарида в гомогенный расплав «ПО: ПР».

Рисунок 1. Внешний вид образцов

Figure 1.The appearance of the sampl es

Прочностные показатели композитов оценивали по ГОСТ 11262–80, используя разрывную машину РМ-50 и программное обеспечение «StretchTest». Влияние теплового воздействия оценивали, поместив образцы в сушильный шкаф при температуре 50 °С в среде воздуха. Влияние УФ-облучения оценивали, используя ГОСТ 33747–16, поместив образцы под УФ-лампу в среде воздуха. Влияние химических факторов оценивали, используя ГОСТ 12020–72, поместив образцы в концентрированное жидкое органоминеральное удобрение. Влияние биохимических факторов оценивали, используя ГОСТ 54530–11, поместив образцы во влажный компост. Отбор проб осуществлялся через каждые 30 суток в течение трех месяцев.

Результаты

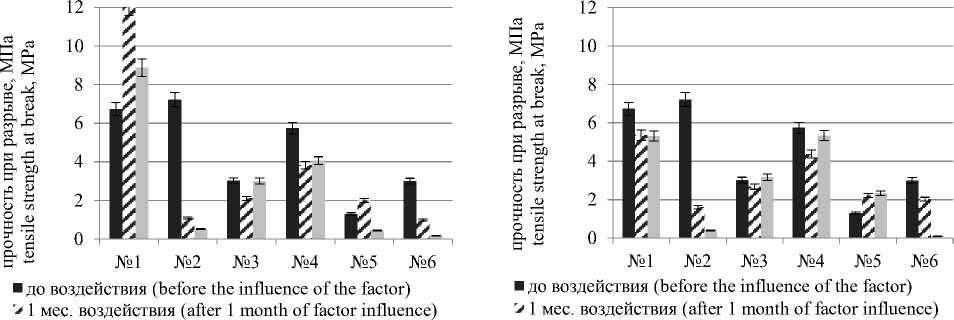

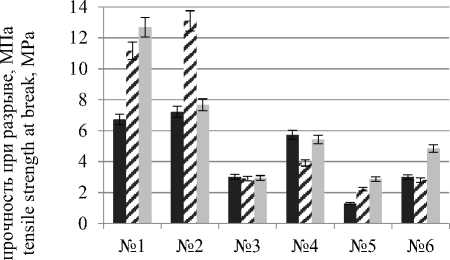

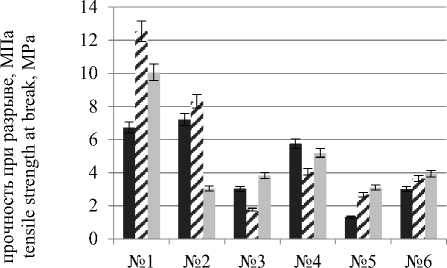

На рисунке 2–5 показано изменение показателя прочности при разрыве образцов при воздействии на них указанных внешних факторов в течение 1 и 3 месяцев.

3 мес. воздействия (after 3 month of factor influence)

3 мес. воздействия (after 3 month of factor influence)

Рисунок 2. Диаграммы изменения прочности при разрыве образцов после термического воздействия в среде воздуха

Figure 2. Diagrams of changes in the tensile strength of samples after thermal exposure in the air

Рисунок 3. Диаграммы изменения прочности при разрыве образцов после ультрафиолетового воздействия в среде воздуха

Figure 3. Diagrams of changes in the tensile strength of samples after UV exposure in the air

до воздействия (before the influence of the factor)

1 мес. воздействия (after 1 month of factor influence)

Рисунок 4. Диаграммы изменения прочности при разрыве образцов после химического воздействия (концентрированного органоминерального удобрения) Figure4. Diagrams of strength changes atrupture of samples after chemical exposure (concentrated organo-mineral fertilizer)

до воздействия (before the influence of the factor)

1 мес. воздействия (after 1 month of factor influence)

Рисунок5. Диаграммы изменения прочности при разрыве образцов после биохимического воздействия (компострирования)

Figure 5. Diagrams of changes in the tensile strength of samples after biochemical exposure (composting)

Из представленных рисунков видно, что немодифицированный СЭВ (образец № 1) незначительно снижает прочность при разрыве (не более чем на 20 %) лишь под воздействием ультрафиолетового излучения (в рассматриваемый период влияния фактора).

Сополимер этилена с винилацетатом, модифицированный прооксидантом (образец № 2), значительно теряет прочность после термического и ультрафиолетового воздействия (более чем на 85 %), но при влиянии химических и биохимических факторов наблюдается повышение прочности при разрыве в первый месяц воздействия с последующей незначительной потерей. Повышение прочности связано с влиянием воды на СЭВ, способствующей усилению межмолекулярных взаимодействий.

Сополимер этилена с винилацетатом, модифицированный микроцеллюлозой (образец № 3), очень слабо подвержен воздействию всех рассматриваемых факторов. Аналогично ведет себя образец № 4 (модифицированный микроцеллюлозой полиэтилен), что свидетельствует о схожих механизмах деградации композитов «СТП: ПС» независимо от вида полиолефиновой матрицы. Поведение модифицированного прооксидантами полиэтилена известно из научно-технических источникови в данном исследовании не рассматривается.

Сравнение показателей потери прочности образцов № 2, 3 и 6 дает основание полагать, что одновременная модификация СТП прооксидантом и полисахаридом не оказывает усиливающего действия (синергетического эффекта) на деструкцию композитов. В условиях теплового воздействия и уф-облучения поведение трехкомпонентного композита схоже с поведением модифицированного прооксидантом ПО, но с менее выраженным эффектом старения, а в водосодержащих средах такие материалы ведут себя как модифицированные полисахаридами ПО, но также с менее выраженной деструкцией.

Способ получения трехкомпонентного композита «СТП: ПР:ПС» оказывает существенное влияние на эффективность деструкции материала, как видно из диаграмм для образцов № 5 и 6. Одностадийное компаудирование приводит к распределению прооксиданта не только в ПО, но и в ПС, что резко снижает тепловую и фотохимическую деструкцию композита. Поэтому получать такие материалы необходимо в две стадии: сначала модификация ПО прооксидантом, а затем введение полисахарида в гомогенную матрицу «ПО: ПР». На практике организовать этот процесс можно с применением каскадных двухшнековых экструдеров.

Заключение

-

1. Установлено, что эффективная деструкция модифицированных прооксидантами полиолефинов наблюдается только в условиях теплового и ультрафиолетового воздействия.

-

2. При содержании полисахаридов в ПО 40 об.% и менее композиты не подвержены значительному влиянию химических и биологических факторов окружающей среды в течении нескольких месяцев (и возможно дольше).

-

3. Одновременная модификация По прооксидантом и полисахаридом не приводит к синергетическому эффекту деструкции в исследуемый период воздействия.

-

4. Одностадийное компаудирование трехкомпонентной системы «полиолефин: прооксидант: полисахарид» значительно снижает эффективность деструкции композита.

Список литературы Оценка деструкции модифицированных полиолефинов в различных внешних условиях

- BelBruno J.J. Molecularly imprinted polymers // Chemical reviews. 2018. V. 119. №. 1. P. 94-119.

- Корчагин В.И., Мельнова М.С., Студеникина Л.Н. Получение загрузки биофильтра для очистки сточных вод на основе вторичных ресурсов пищевых производств // Экономика. Инновации. Управление качеством. 2015. № 3 (12). С. 129.

- Adamcov? D., Vaverkov? M. D. New polymer behavior under the landfill conditions // Waste and Biomass Valorization. 2016. V. 7. № 6. P. 1459-1467.

- Briassoulis D. et al. Analysis of long-term degradation behaviour of polyethylene mulching films with pro-oxidants under real cultivation and soil burial conditions // Environmental Science and Pollution Research. 2015. V. 22. №. 4. P. 2584-2598.

- Чистобородов Г., Сеченков Е.В., Перепелкин К.Е., Шаблыгин М.В. и др. Физика волокнистых материалов: структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы (SMARTEX-2009). 2009.

- Ren J.M. et al. Star polymers // Chemical reviews. 2016. V. 116. №. 12. P. 6743-6836.

- Niedzielska E., Masek A. Polymer materials with controlled degradation time // E3S Web of Conferences. EDP Sciences, 2018. V. 44. P. 00122.

- DOI: 10.1051/e3sconf/20184400122

- Quecholac-Pi?a X., Hern?ndez-Berriel M.D.C., Ma??n-Salas M.D.C., Espinosa-Valdemar R.M. et al. Degradation of Plastics under Anaerobic Conditions: A Short Review // Polymers. 2020. V. 12. №. 1. P. 109.

- DOI: 10.3390/polym12010109

- Maraveas C. Environmental Sustainability of Plastic in Agriculture // Agriculture. 2020. V. 10. №. 8. P. 310.

- DOI: 10.3390/agriculture10080310

- Montazer Z., Habibi Najafi M. B., Levin D. B. Challenges with Verifying Microbial Degradation of Polyethylene // Polymers. 2020. V. 12. №. 1. P. 123.

- DOI: 10.3390/polym12010123

- Штильман М.И. Биодеградация полимеров // Журнал Сибирского федерального университета. Биология. 2015. Т. 8. №. 2.

- Заикова Г.Е. Горение, деструкция и стабилизация полимеров. СПб.: Научные основы и технологии, 2008. 422 с.

- Inal S. et al. Conjugated polymers in bioelectronics // Accounts of chemical research. 2018. V. 51. №. 6. P. 1368-1376.

- Белик Е.С., Рудакова Л.В., Куликова Ю.В., Бурмистрова М.В. и др. Оценка эффективности биодеградации полимерных композиционных материалов // Вестник Нижневартовского государственного университета. 2017. № 4. С. 111-118.

- Корчагин В.И., Протасов А.В., Мельнова М.С., Жан С.Л. и др. Морфология импортных добавок, используемых при получении оксобиоразлагаемых полиолефинов // Вестник ВГУИТ. 2017. № 1. С. 227-231.

- DOI: 10.20914/2310-1202-2017-1-227-231

- Студеникина Л.Н. Получение высоконаполненного крахмалом полиэтилена с использованием модифицирующих добавок: дис. … к-та тех.-х наук. Воронеж: ВГУИТ, 2012. 159 с.