Оценка долговечности наноструктуры волокон минеральной ваты с применением теории химической коррозии

Автор: Желдаков Дмитрий Юрьевич, Турсуков Сергей Алексеевич, Синицин Дмитрий Александрович, Пудовкин Александр Николаевич, Парфенова Анастасия Александровна

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Рубрика: Применение нанотехнологий и наноматериалов в строительстве

Статья в выпуске: 1 т.15, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Минеральная вата является одним из наиболее востребованных материалов в строительной индустрии. С этим связана и широкая номенклатура технологий и конструкций с применением минеральной ваты: вентилируемые фасады зданий, фасады, выполненные по технологии СФТК, утепление кровель и чердаков и многое другое. Методы и материалы. В разных условиях долговечность наноструктуры волокон минеральной ваты будет значительно изменяться. В настоящее время нет научно-обоснованных методов оценки долговечности наноструктуры волокон минеральной ваты. Результаты. В статье предлагается проводить оценку долговечности наноструктуры волокон минеральной ваты на основании разработанного метода химической деструкции строительной керамики. Приводятся методики лабораторного анализа долговечности материала строительной керамики и их модернизации для волокон минеральной ваты. Обсуждение. По результатам проведенных экспериментальных исследований установлено, что процесс коррозии внутри материала минеральной ваты происходит по механизму реакции гидроксидов щелочных металлов с оксидами кремния и алюминия в материале минеральной ваты, выводя их в раствор и приводя к химической деструкции материала, что в целом аналогично изученному процессу деструкции материала стеновой керамики. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что процесс химической деструкции минеральной ваты имеет большую зависимость от температуры и меньшую зависимость от концентрации гидроксидов, чем процесс деструкции материала кирпича. Заключение. Результаты проведенных исследований позволяют выполнить расчеты температурного коэффициента скорости процесса деструкции в формуле Вант-Гоффа, коэффициентов в уравнении Аррениуса и значения энергии активации процесса деструкции. Приведены примеры натурных исследований.

Минеральная вата, долговечность, лабораторные исследования, расчет

Короткий адрес: https://sciup.org/142237355

IDR: 142237355 | УДК: 699.86 | DOI: 10.15828/2075-8545-2023-15-1-59-71

Текст научной статьи Оценка долговечности наноструктуры волокон минеральной ваты с применением теории химической коррозии

В работах [1,2] раскрыт процесс химической деструкции материала стеновой керамики и доказана возможность расчета долговечности материала во временных единицах на основании законов физической химии.

Химическая деструкция кирпича и кирпичной кладки описывается многостадийным процессом. Увлажнение материала строительной керамики следует считать первой нехимической стадией процесса [1].

На первой химической стадии процесса в материале кирпича происходит образование щелочей из оксидов щелочных и щелочноземельных металлов, а также возможно образование растворимых силикатов калия и натрия. Щелочь может также поступать в кирпич из цементно-песчаного раствора. В основном, это гидроксид кальция, образующийся в цементно-песчаном растворе при протекании процесса выщелачивания [3, 6].

На второй химической стадии процесса происходит взаимодействие образовавшихся в материале

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И НАНОМАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ кирпича или/и поступивших в него из цементно-песчаного раствора щелочей с оксидами кремния и алюминия аморфной фазы материала. Так как аморфная составляющая является связующей фазой материала, происходит полное разрушение материала стеновой керамики до размеров кристаллических частиц порядка 10–5 – 10–6 м.

Теоретическим обоснованием предложенной схемы протекания химических процессов является анализ на основе законов химической термодинамики. Термодинамический метод исследования реакций является оценочным для понимания вероятности протекания процесса в целом и позволяет определить предпочтительность реакций и устойчивость образующихся соединений в растворах, их энергетическую возможность протекания и направление процессов. Уравнение Гиббса – Гельмгольца дает возможность провести расчет оценки возможности протекания химического процесса по значению изобарно-изотермического потенциала ΔG [4, 5].

Рассмотреть весь комплекс реакций, которые могут протекать в материале минеральной ваты при ее увлажнении, является достаточно сложной задачей. Автором рассмотрено 178 возможных реакций на разных стадиях процесса. Рассмотрим некоторые этапы процесса химической деструкции на основании термодинамических расчетов.

Как отмечалось выше, первая стадия процесса взаимодействия материала минеральной ваты с водой описывается реакциями образования щелочей

Таблица 1

Реакции гидратации и уравнения изобарно-изотермического потенциала анализируемых реакций

|

Уравнение реакции / уравнение изобарно-изотермического потенциала реакции |

Номер реакции |

|

Na2О + Н2О → 2NaОН |

2,7 |

|

ΔG = –121320 + 102,76 ТlnТ –89,87*10–3 Т 2–9,76*105/ Т –631,92 Т |

|

|

К2О + Н2О → 2КОН |

2,8 |

|

ΔG = –195159 + 39,86Т lnТ –32,19*10–3 Т 2+ 3,62*105/ Т –664,39 Т |

|

|

MgО + Н2О → Mg(ОН)2 |

2,9 |

|

ΔG = –28891 + 40,99 ТlnТ –5,61*10–3 Т 2+ 0,52*105/ Т –237,11 Т |

|

|

СаО + Н2О → Са(ОН)2 |

2,10 |

|

ΔG = –56663 + 21,98 ТlnТ + 3,48*10–3 Т 2+ 0,36*105/ Т –123,42 Т |

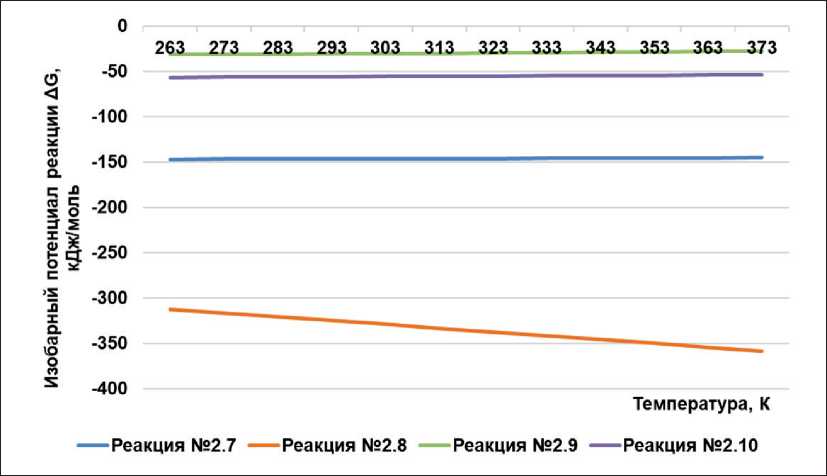

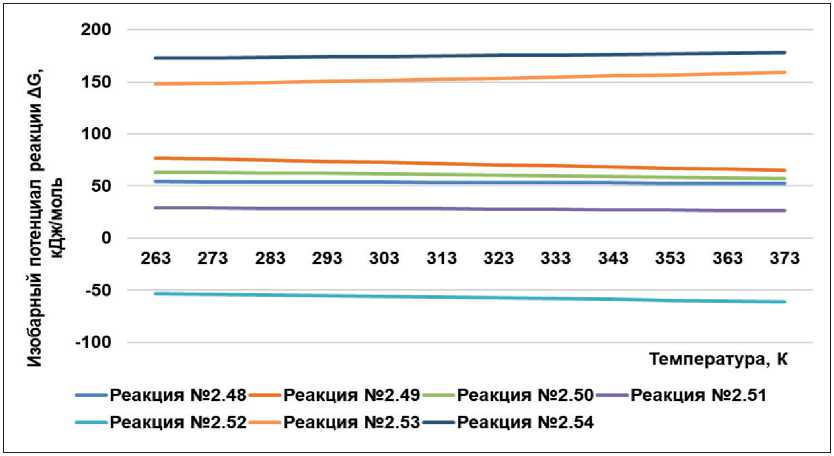

Рис. 1. Результаты расчетов зависимости изобарного потенциала от температуры для реакций гидратации

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И НАНОМАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ при гидролизе оксидов щелочных и щелочноземельных металлов. Реакции гидратации и результирующие уравнения изобарно-изотермического потенциала анализируемых реакций приведены в табл. 1.

Значения изобарного потенциала реакций при значениях температуры в пределах от минус 20 до 100оС, то есть в интервале температур эксплуатации, показаны на рис. 1. Как видно из графика, наиболее активно будет проходить процесс образования щелочей калия и натрия.

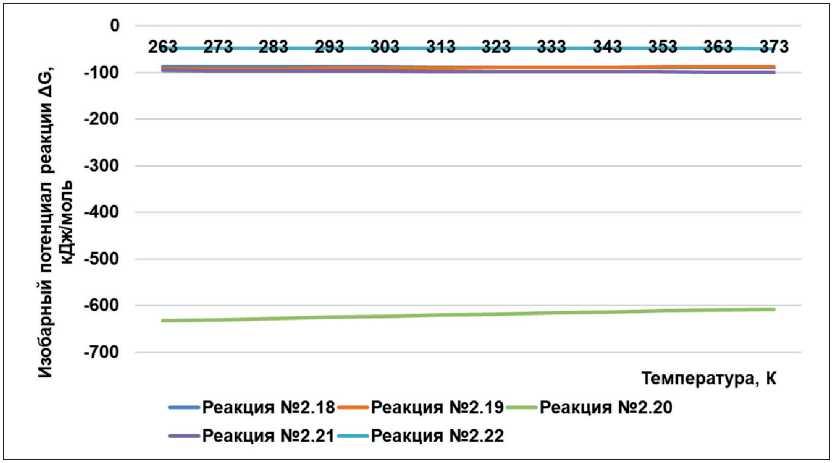

На следующей стадии процесса деструкции протекают химические реакции взаимодействия щело- чей с оксидом кремния и алюминия аморфной фазы материала стеновой керамики. Именно эти реакции приводят к деструкции, так как оксид кремния является основным компонентом материала [21]. Для примера в табл. 2 приводятся реакции взаимодействия гидроксида калия с оксидом кремния материала кирпича. Рис. 2 демонстрирует графический анализ возможности протекания реакций и определения термодинамически вероятных продуктов реакций.

Анализ графиков позволяет сделать вывод, что реакции взаимодействия гидроксида калия с оксидом кремния протекают по механизму реакции

Таблица 2

Результирующие уравнения изобарно-изотермического потенциала реакций взаимодействия гидроксида калия с оксидом кремния

|

Уравнение реакции / уравнение изобарно-изотермического потенциала реакции |

Номер реакции |

|

2KOH + SiО2 → K2SiO3+ H2O |

2,18 |

|

ΔG = –98136–57,23 ТlnТ + 58,05*10–3 Т 2+ 1,51*105/ Т + 340,25 Т |

|

|

4КOH + SiО2 → К4SiO4 + 2H2O |

2,19 |

|

ΔG = –111602–85,08 ТlnТ + 123,43*10–3 Т 2–12,89*105/ Т + 532,59 Т |

|

|

2КOH + 4SiО2 → К2Si4O9 + 3H2O |

2,20 |

|

ΔG = –716809–138,95 ТlnТ –5,61*10–3 Т 2–33,46*105/ Т + 1141,62 Т |

|

|

2KOH + 2SiО2 → K2Si2O5 + H2O |

2,21 |

|

ΔG = –78578 + 37,12 ТlnТ + 0,3*10–3 Т 2+ 3,96*105/ Т –278,73 Т |

|

|

2КOH + 3SiО2 → К2Si3O7 + H2O |

2,22 |

|

ΔG = –36207–48,57 ТlnТ + 104,6*10–3 Т 2–20,57*105/ Т + 230,05 Т |

Рис. 2. Результаты расчетов зависимости изобарного потенциала от температуры для химических реакций взаимодействия гидроксида калия с оксидом кремния

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И НАНОМАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

-

(2.20) с образованием пиросиликата калия К2Si4O9. Протекание других анализируемых реакций также термодинамически обосновано.

Образовавшиеся силикаты калия и натрия хорошо растворимы и представляют собой хорошо изученное «жидкое стекло». Щелочные силикаты являются типичными электролитами и практически целиком диссоциируют в водных растворах [7].

На следующем этапе они легко вступают в реакцию с оксидом или гидроксидом кальция, образуя нерастворимые силикаты кальция и сдвигая весь процесс деструкции материала вправо [8–10]. Процесс взаимодействия жидкого стекла и специальных добавок, вызывающих образование нерастворимых продуктов реакции, хорошо изучен и получил термин «модифицирование» жидкого стекла. Механизм образования нерастворимых продуктов реакции жидкого стекла, модифицированного кальцийсодержащими и магнийсодержащими добавками, может протекать по двум направлениям: образование нерастворимых силикатов и гидросиликатов кальция и образование в системе геля кремниевой кислоты. В условиях соотношения количества кальция и магния в составе гидроксидов к количеству калия и натрия в составе «жидкого стекла» 0,5 и выше протекание реакций будет проходить с образованием силикатов и гидросиликатов кальция и магния.

В табл. 3 рассматриваются реакции взаимодействия гидроксида кальция с силикатами калия.

На рис. 3 приведен графический термодинамический анализ протекания химических реакций взаимодействия гидроксида кальция с силикатами калия.

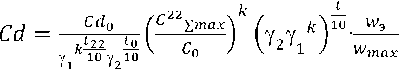

Для оценки скорости процесса деструкции материала вводится коэффициент химической деструкции – доля пробы, определенная в процентах, которая разрушается в процессе химического воздействия за время, определенное в часах, Cd, [%/час]. Коэффициент химической деструкции равен отношению химической стойкости материала к времени, за которое данное значение химической стойкости материала достигнуто. В целом коэффициент химической деструкции материала определяет суммарную скорость химических реакций процесса деструкции материала.

Результаты исследовательской работы, проведенной автором, позволили определить основные ки- нетические характеристики суммарных химических процессов, протекающих в материале кирпича, и на их основе построить феноменологическое уравнение коэффициента химической деструкции материала стеновой керамики (1) [11]:

, (1)

Таблица 3

Реакции взаимодействия гидроксида кальция с силикатами калия

|

Уравнение реакции / уравнение изобарно-изотермического потенциала реакции |

Номер реакции по главе 2 |

|

К2SiO3 + Ca(OH)2 → СaSiO3↓ + 2КOH |

2,48 |

|

ΔG = 58089 + 19,56 ТlnТ –49,64*10–3 Т 2+ 2,87*105/ Т –114,4 Т |

|

|

К4SiO4 + 2Ca(OH)2 → Сa2SiO4↓ + 4КOH |

2,49 |

|

ΔG = 93983 + 34,07 ТlnТ –127,19*10–3 Т 2+ 15,16*105/ Т –242,94 Т |

|

|

К2Si2O5 + 3Ca(OH)2 → Сa3Si2O7↓ + 2КOH + 2Н2О |

2,50 |

|

ΔG = 32780–130,45 ТlnТ + 11,42*10–3 Т 2+ 8,62*105/ Т + 827,54 Т |

|

|

К2Si2O5 + 2Ca(OH)2 → 2СaSiO3↓ + 2КOH + Н2О |

2,51 |

|

ΔG = –1517–112,45 ТlnТ + 16,51*10–3 Т 2+ 4,79*105/ Т + 730,43 Т |

|

|

К2Si3O7 + 3Ca(OH)2 → 3СaSiO3↓ + 2КOH + 2Н2О |

2,52 |

|

ΔG = –83935–64,43 ТlnТ –79,39*10–3 Т 2+ 33,7*105/ Т + 447,5 Т |

|

|

2К2SiO3 + Ca(OH)2 + 3Н2О → СaSi2O5*2H2O↓ + 4КOH |

2,53 |

|

ΔG = 154077 + 153,63 ТlnТ –74,5*10–3 Т 2+ 10,97*105/ Т –875,92 Т |

|

|

2К2SiO3 + 3Ca(OH)2 + 2Н2О → Сa3Si2O7*3H2O↓ + 4КOH |

2,54 |

|

ΔG = 172951 + 106,57 ТlnТ –108,37*10–3 Т 2+ 16,39*105/ Т –589,29 Т |

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И НАНОМАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Рис. 3. Результаты расчетов зависимости изобарного потенциала от температуры для реакций взаимодействия гидроксида кальция с силикатами калия

где Сd – коэффициент химической деструкции материала в условиях эксплуатации, %/час;

Сd0 – коэффициент химической деструкции материала, полученный в результате лабораторных исследований по разработанной методике при концентрации щелочи С0 = 0,5 н и температуре t0 =100оС, %/час;

γ1 – температурный коэффициент скорости процесса гидратации в формуле Вант-Гоффа, определенный в результате лабораторных исследований;

γ2 – температурный коэффициент скорости процесса химической деструкции в формуле Вант-Гоффа, определенный в результате лабораторных исследований;

-

k – степенной коэффициент пересчета скорости реакции деструкции от концентрации веществ;

-

t22 – температура лабораторного эксперимента t = 22оС;

-

t0 – температура лабораторного эксперимента t0 = 100оС;

-

t – температура эксплуатации материала;

С 22∑max – максимальная равновесная концентрация, полученная в результате лабораторных исследований по разработанной методике, при температуре t = 22оС;

-

С0 – концентрация гидроксида калия в эксперименте, С0 = 0,5 н;

-

wmax – максимальная влажность материала стеновой керамики;

-

wэ – эксплуатационная влажность материала стеновой керамики;

Долговечность материала, в часах, будет равна

D = 1/0,01 Cd . (2)

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

Химический состав материалов строительной керамики и минеральной ваты практически полностью совпадают. В состав обоих материалов входят оксиды кремния, алюминия, оксиды щелочных и щелочноземельных металлов. При этом фазовый состав двух материалов имеет существенные различия [12].

Определение фазового состава образцов проводилось на порошковом рентгеновском дифрактометре ARL X'TRA. Анализ проводился по межплоскостным расстояниям в ручном режиме по методу Ханавальта и в полуавтоматическом режиме с использованием программного обеспечения Oxford Crystallographica Search Match с использованием базы данных ICDD PDF-2. Количественный рентгенофазовый анализ по методу Ритвельда проводился с использованием программного обеспечения Siroquant 3 Sietronics Pty Ltd.

Результаты исследования показали, что минеральная вата представляет собой аморфный алюмосиликат [13]. Доля аморфного вещества в материале кирпича, принимавшего участие в исследовании, 20%.

Можно предположить, что процессы, протекающие в процессе гидратации минеральной ваты, идентичны изученным в настоящей работе, а следовательно, к ним применимы разработанные методики исследования. Была выдвинута гипотеза о том, что возможно применить разработанную теорию химической коррозии материала строительной керамики и метод расчета для определения долговечности минеральной ваты.

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И НАНОМАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

На основании научных исследований кинетики химических процессов, протекающих в материале кирпича, были разработаны две методики исследования, в настоящее время проходящие процедуру утверждения их как нормативных документов: ГОСТ Р «Конструкции ограждающие из кирпичной кладки. Метод определения коррозионной активности влаги» и ГОСТ Р «Конструкции ограждающие из кирпичной кладки. Метод определения химической стойкости». Данные методики были использованы для лабораторных исследований процесса деструкции минеральной ваты. Кроме того, при разработке методики подготовки пробы исследуемого материала использовались некоторые требования [14–15].

Для проведения испытаний отбирают пробу материала минеральной ваты в соответствии с поставленной задачей. Куски материала соединяют в объединенную пробу, предварительно растирают в ступке и высушивают в сушильном шкафу при температуре 105–115оС до постоянной массы. Сразу после просушки подготавливают навеску массой 2 г, взвешенные с погрешностью не более 0,001 г.

Методика основана на процессе взаимодействия щелочных и щелочноземельных металлов, присутствующих в материале минеральной ваты в виде оксидов, с водой.

Испытания проводят при температуре 22 и 100оС следующим образом: навеску помещают в коническую колбу вместимостью 500 мл и приливают 250 мл дистиллированной воды. При проведении эксперимента при температуре 22оС колбу плотно закрывают притертой или резиновой пробкой и выдерживают при температуре 20–22оС в течение 1, 5 и 25 часов. Во время проведения эксперимента колбу периодически, с интервалом 5–10 минут, встряхивают.

При проведении эксперимента при температуре 100оС 250 мл дистиллированной воды предварительно нагревают в колбе, соединенной с обратным холодильником. После начала кипения в колбу помещают навеску массой 2 г, взвешенную с погрешностью не более 0,001 г.

После завершения времени выдержки колбу с пробой встряхивают, дают осесть пробе материала, жидкость переносят в емкость для последующего анализа концентрации элементов на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной плазмой и в емкость для измерения рН.

Определение концентрации элементов натрия, калия, кальция и магния атомно-эмиссионным спектрометром с индуктивно-связанной плазмой проводят в соответствии с ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007) «Вода. Определение содержания элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой» [16]. Результаты анализа представляются в единицах мг/л (мг/дм3). Определение pH проводится с помощью pH-метра с точностью до 0,1.

Разработанная методика определения химической стойкости материала минеральной ваты основана на процессе взаимодействия щелочи с материалом минеральной ваты при многократном воздействии на пробу щелочью и определении изменения массы пробы до и после воздействия и времени, за которое это изменение произошло. Таким образом, в процессе лабораторного эксперимента получают значение коэффициента химической деструкции материала минеральной ваты.

В процессе исследования проводятся эксперименты при температуре процесса 22 и 100оС. Испытания проводят поэтапно. На каждом этапе проводят следующие действия: навеску помещают в коническую колбу вместимостью 500 мл и приливают 250 мл раствора гидроокиси калия. Концентрация раствора гидроксида калия в экспериментах принимается 0,5 и 5,0 н [17].

При проведении эксперимента при температуре процесса 100оС колбу помещают на предварительно нагретую электроплитку, соединяют с обратным холодильником и кипятят. Время кипячения – один час. После процесса кипячения раствор фильтруют. При проведении эксперимента при температуре 22оС пробу помещают в колбу, закрывают резиновой или притертой крышкой и выдерживают под тягой в течение 10–15 суток, периодически встряхивая колбу.

После окончания времени эксперимента раствор из колбы фильтруют. Фильтр с оставшейся на нем пробой помещают в сушильный шкаф и высушивают при температуре 105–115оС до постоянной массы. Высушенную пробу сразу после просушки взвешивают на весах с погрешностью измерения не более 0,001 г. Проба после взвешивания возвращается в колбу. Испытания повторяют до тех пор, пока масса пробы в двух последующих испытаниях будет различаться не более, чем на 0,01 г, то есть 0,5% от начальной массы пробы.

ОБСУЖДЕНИЕ

Исследование процесса гидратации было проведено для проб минеральной ваты и материала кирпича по описанной выше методике, разработанной при температуре 100оС в течение одного часа. Для исследования были взяты образцы минеральной ваты и кирпича различных производителей. Результаты исследования приведены в табл. 1.

Полученные результаты по составу ионов и элементов в аликвоте, а также по значению водородного показателя подтверждают протекание реакций

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И НАНОМАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Таблица 4

Содержание ионов и элементов в водном растворе

|

Элемент |

Содержание ионов и элементов в водном растворе, мг/дм3 |

|||||||

|

Образец, № п/п |

||||||||

|

Минеральная вата |

Кирпич |

|||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

F– |

0,55 |

0,50 |

0 |

2,35 |

– |

– |

– |

– |

|

Cl– |

8,58 |

3,60 |

4,42 |

2,42 |

0,22 |

0,23 |

– |

– |

|

S |

0 |

10,90 |

2,53 |

1,74 |

1,05 |

1,26 |

0,38 |

0,78 |

|

K |

2,30 |

0,98 |

0,52 |

4,79 |

1,45 |

1,17 |

0,64 |

0,95 |

|

Na |

7,64 |

10,44 |

4,06 |

2,80 |

1,72 |

0,99 |

0,40 |

0,21 |

|

Mg |

3,45 |

5,24 |

1,64 |

0,54 |

1,03 |

1,51 |

0,46 |

0,10 |

|

Ca |

11,79 |

9,89 |

11,78 |

17,08 |

4,2 |

6,22 |

3,30 |

1,83 |

|

Si |

17,66 |

13,86 |

12,40 |

15,85 |

1,67 |

3,71 |

5,21 |

4,09 |

|

Al |

3,91 |

2,33 |

1,66 |

1,91 |

0,34 |

0,30 |

1,34 |

0,50 |

|

pH |

9,37 |

8,69 |

10,5 |

10,70 |

8,50 |

9,18 |

8,15 |

8,20 |

Рис. 4, 5. Протекание эксперимента с минеральной ватой

гидратации минеральной ваты при ее увлажнении. При этом очевидно, что в первую очередь образуются гидроксиды щелочных и щелочноземельных металлов, кислоты и соли фтора, хлора и серы.

При сравнении концентрации элементов в растворе для двух материалов необходимо отметить значительное превышение содержания по всем элементам для материала минеральной ваты по сравнению с материалом стеновой керамики.

Процесс коррозии протекает внутри материала минеральной ваты так же, как и в изученном процессе деструкции материала стеновой керамики: гидроксиды щелочных металлов могут активно реагировать с оксидами кремния и, в меньшей степени, с оксидами алюминия в составе материала минеральной ваты, выводя их в раствор и приводя к химической деструкции материала. Значительное количество кремния и алюминия в растворе (табл. 4) свидетельствует о протекании данного процесса. Таким образом, подтверждена возможность протекания процесса химической деструкции по теоретически обоснованному механизму.

Лабораторные эксперименты по определению коэффициента химической деструкции материалом минеральной ваты проводились по методике, описанной выше для каменной ваты и стекловаты (рис. 4, 5).

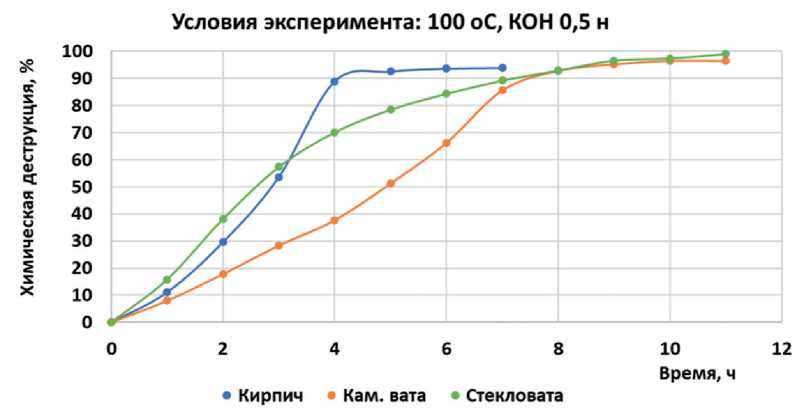

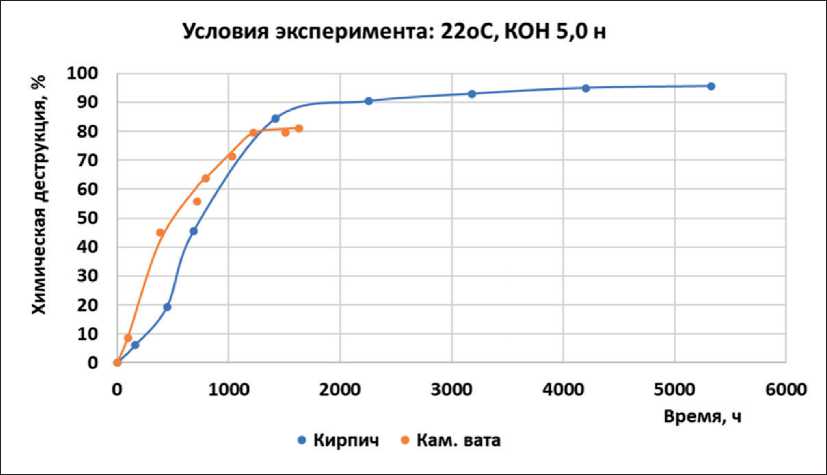

Результаты эксперимента по исследованию процесса деструкции материала минеральной ваты показаны на рис. 6. Для сравнения, на рис. 6 показан

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И НАНОМАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Рис. 6. Значения коэффициента химической деструкции для каменной и стекловаты при контакте с 0,5 н гидроксидом калия при 100оС

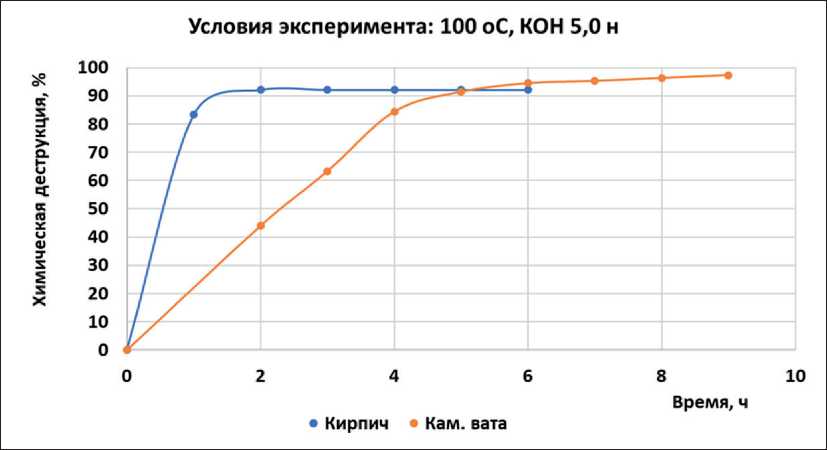

Рис. 7. Значения коэффициента химической деструкции для каменной и стекловаты при контакте с 5,0 н гидроксидом калия при 100оС

график коэффициента химической деструкции материала кирпича. Видно, что коэффициент деструкции материала каменной ваты меньше, чем для стекловаты и материала кирпича. Это определяет то, что при равных условиях каменная вата будет разрушаться медленнее [22]. Однако необходимо учитывать, что концентрация гидроксидов щелочных и щелочноземельных металлов в материале минеральной ваты, как показано в табл. 4, значительно выше, чем в материале кирпича. В соответствии с уравнениями (1) и (2) это приведет к снижению долговечности материала.

На рис. 7 показаны результаты эксперимента при воздействии на материал каменной ваты и кирпича гидроксида калия с концентрацией 5,0 н.

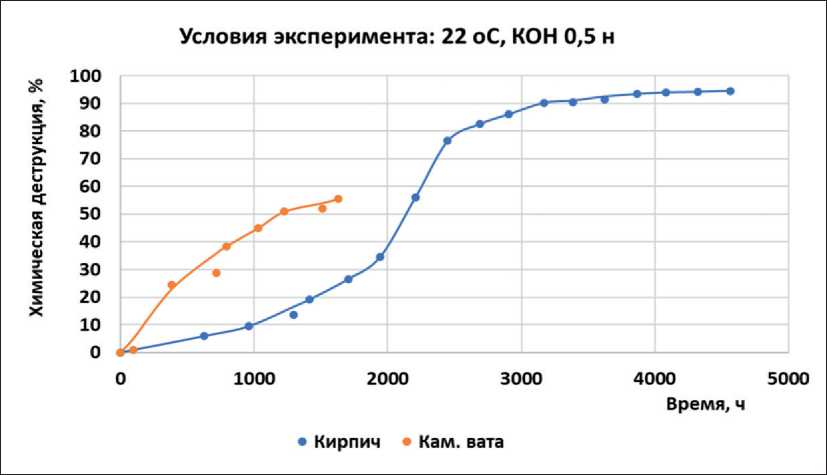

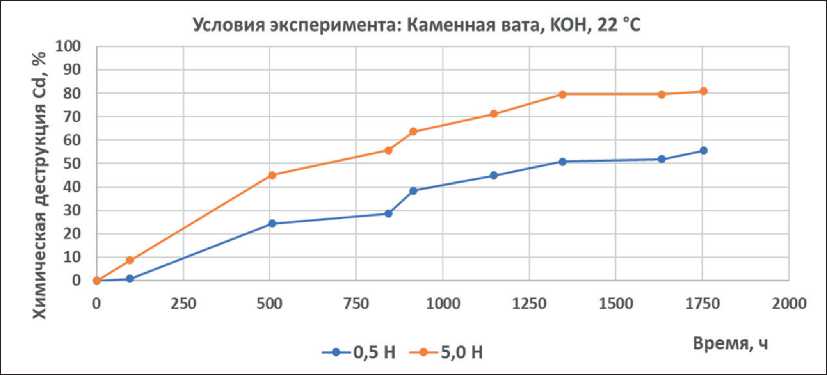

Автором были проведены также исследования коэффициента химической деструкции материала кирпича и минеральной ваты при температуре процесса 22оС. При этом время выдержки пробы на каждом эксперименте составляло 10–15 суток. Результаты эксперимента при концентрации гидроксида калия 0,5 н и 5,0 н представлены на рис. 8 и 9.

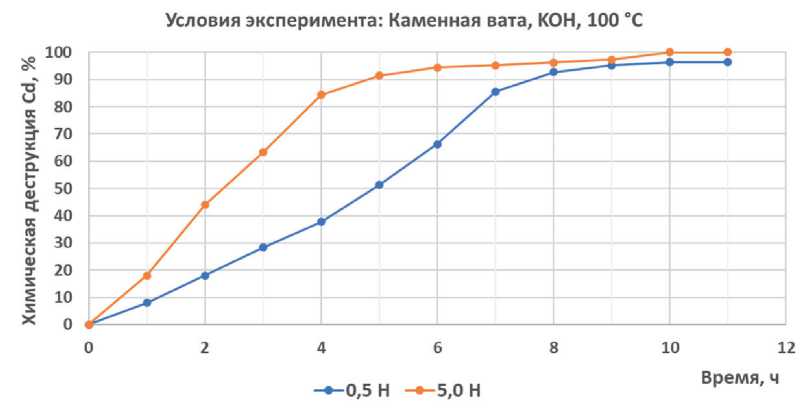

Анализ процесса химической деструкции материала минеральной (каменной) ваты представлен

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И НАНОМАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Рис. 8. Значения коэффициента химической деструкции для каменной и стекловаты при контакте с 5,0 н гидроксидом калия при 22оС

Рис. 9. Значения коэффициента химической деструкции для каменной и стекловаты при контакте с 5,0 н гидроксидом калия при 22оС

на рис. 10 и 11. На графиках сравнивается скорость химической деструкции каменной ваты при концентрации гидроксида калия 0,5 и 5,0 н и температурах процесса 100оС и 22оС.

На основании данных исследований был вычислен коэффициент химической деструкции для различных условий протекания процесса химической коррозии материала каменной ваты. Результаты расчета приведены в табл. 5.

Данные результаты позволили вычислить температурный коэффициент скорости реакции в уравнении Вант-Гоффа γ = 2,08 и найти степенной коэффициент k в уравнении зависимости скорости процесса деструкции от концентрации k = 0,202.

Для материала кирпича эти значения равны γ = 1,25 и k = 0,374. Данные результаты позволяют сделать вывод, что процесс химической деструкции материала минеральной ваты больше зависит

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И НАНОМАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Рис. 10. Значения коэффициента химической деструкции для каменной ваты при контакте с 0,5 н и 5,0 н гидроксидом калия при 100оС

Рис. 11. Значения коэффициента химической деструкции для каменной ваты при контакте с 0,5 н и 5,0 н гидроксидом калия при 22оС

Таблица 5

Значения коэффициента химической деструкции для материала каменной ваты при разных условиях эксперимента

На основании полученных данных были рассчитаны коэффициенты в уравнении Аррениуса для скорости процесса деструкции исследуемого материала минеральной ваты. Уравнение Аррениуса запишется:

ln Cd = –8198,8/ T + 24,5. (3)

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И НАНОМАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Рис. 12. Образец минеральной ваты, подвергавшийся воздействию влаги. Результаты эксперимента представлены на рис. 1 3

Энергия активации процесса деструкции составит Е* = 68132,0 Дж/моль. Для материала кирпича ранее вычисленная энергия активации процесса деструкции – Е* = 86450 Дж/моль. То есть «запуск» процесса деструкции материала минеральной ваты требует значительно меньшей энергии.

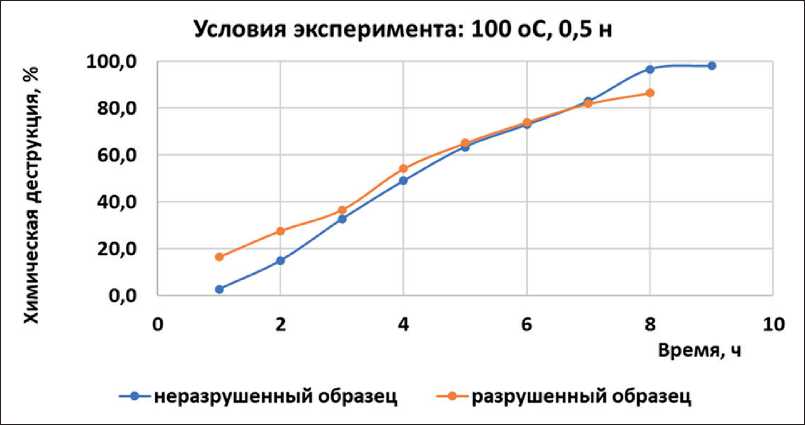

Результаты исследований были опробованы на натурном эксперименте. При демонтаже строительных конструкций были взяты образцы минеральной ваты. Один образец находился внутри конструкции, другой с краю и подвергался активному воздействию влаги (рис. 12).

На графиках, представленных на рис. 13, наибольший интерес представляют первые точки. Активное разрушение образца, уже подвергшегося процессу химической деструкции в натурных условиях, фиксируется экспериментально. Предположительно, по разнице в значениях коэффициента химической деструкции возможно определить снижение долговечности минеральной ваты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ)

В результате проведенных исследований доказано, что характер протекания химических реакций процессов гидратации минеральной ваты и процессов деструкции минеральной ваты при действии гидроксидов тождественен с аналогичными процессами, протекающими в материале стеновой керамики. Это говорит о том, что разработанная для материала стеновой керамики теория расчета долговечности носит более широкий характер и может быть использована для значительного круга строительных материалов [23, 24].

На основании выполненных исследований и проведенных расчетов температурного коэффициента скорости процесса деструкции в уравнении Вант-Гоффа и степенного коэффициента скорости процесса от концентрации реагирующих веществ можно сделать вывод, что процесс химической деструкции минеральной ваты имеет большую зависимость от температуры

Рис. 13. Результаты сравнения химической деструкции натурных образцов минеральной ваты

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И НАНОМАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ и меньшую зависимость от концентрации гидроксидов, чем процесс деструкции материала кирпича.

Рассчитана энергия активации процесса деструкции минеральной ваты. Энергия активации процесса деструкции минеральной ваты на 21% меньше энергии активации процесса деструкции материала стеновой керамики, что дает основание утверждать, что процесс деструкции материала минеральной ваты в системе протекает значительно легче.

Материал минеральной ваты имеет разную скорость деструкции, а следовательно, и разную долговечность [25]. Материал стекловаты подвергается разрушению значительно быстрее, чем материал каменной ваты.

Для расчета долговечности материала минеральной ваты по феноменологическому уравнению (1) необходимо провести дополнительные исследования влияния температуры на скорость процесса гидратации.

Список литературы Оценка долговечности наноструктуры волокон минеральной ваты с применением теории химической коррозии

- Желдаков Д.Ю. Методы исследования кинетики процесса химической коррозии материалов кирпичной кладки // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2019. № 11 (731). С. 74–86.

- Zheldakov D.Yu. Features of chemical corrosion of brickwork. International science and technology conference EarthScience IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 459 (2020) 062089. https://doi.org/10.1088/1755-1315/459/6/062089

- Желдаков Д.Ю. Химическая коррозия кирпичной кладки. Протекание процесса // Строительные материалы. 2019. № 4. С. 36–43. https://doi.org/10.31659/0585-430X-2019-769-4-36-43

- Марадудина Е.С. Минеральная вата как эффективный изоляционный материал в конструкциях жилых зданий / Е.С. Марадудина, Е.Е. Хабарова, А.А. Абраменко // Инновационные методы проектирования строительных конструкций зданий и сооружений: сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции, Курск, 21 ноября 2019 года / Юго-Западный государственный университет. Курск: Юго-Западный государственный университет, 2019. С. 147–149.

- Ярцев В.П. Влияние внешних воздействий на теплофизические и длительные механические свойства минераловатных плит / В.П. Ярцев, А.А. Мамонтов, С.А. Мамонтов // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. 2014. № 1(50). С. 125–134.

- Оценка воздействия на окружающую среду различных теплоизоляционных материалов / А.М. Газизов, А.А. Заиров, Р.Р. Янгирова, М.Р. Тимеров // Электронный научный журнал Нефтегазовое дело. 2021. № 1. С. 40–59. https://doi.org/10.17122/ogbus-2021-1-40-59

- Абдрахимов В.З. Использование отходов от производства минеральной ваты для получения стеновых материалов // Экология промышленного производства. 2019. № 2 (106). С. 9–12.

- Ярцев В.П. Эксплуатационные свойства и долговечность теплоизоляционных материалов (минеральной ваты и пенополистирола) / В.П. Ярцев, А.А. Мамонтов, С.А. Мамонтов // Кровельные и изоляционные материалы. 2013. № 1. С. 8–11.

- Рахманкулов Д.Л. Ингибиторы коррозии. Том 4. Теория и практика противокоррозионной защиты нефтепромыслового оборудования и трубопроводов / Д.Л.Рахмануклов, Д.Е.Бугай, А.И.Габитов, А.А.Гоник, Р.Ж.Ахияров, А.А.Калимуллин. М. 2007. 299 с.

- Бурлаков Д.В. Анализ теплоизоляционных материалов / Д.В. Бурлаков, Н.Л. Медведева, Н.В. Ищук // Исследования в строительстве, теплогазоснабжении и энергообеспечении: Материалы международной научно-практической конференции. Саратов: Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, 2016. С. 43–46.

- Методология оценки свойств минеральных волокон / Е.Ю. Боброва, А.А. Медведев, А.Д. Жуков, А.И. Посеренин // Инновации в жизнь. 2018. № 4(27). С. 97–102.

- Конструкционные материалы: состав, свойства, применение / И.К. Гаркушин, О.В. Лаврентьева, М.А. Истомова, О.Ю. Калмыкова. Самара: Самарский государственный технический университет, 2015. 239 с. – ISBN 978-5-7964-1825-3.

- Теплоизоляционные материалы, обеспечивающие энергоэффективность фасадных систем / С.Г. Абрамян, Н.А. Михайлова, А.А. Котляревский, В.О. Семочкин // Инженерный вестник Дона. 2018. № 4(51). С. 221.

- Куприянов В.Н. Тепловое старение полимерсодержащих теплоизоляционных материалов в наружных стенах / В.Н. Куприянов, А.И. Иванцов // Эксперт: теория и практика. 2020. № 3(6). С. 31–36. https://doi.org/10.24411/2686-7818-2020-10022

- Технологические аспекты эксплуатационной стойкости минеральных волокон / Б.М. Румянцев, А.Д. Жуков, Е.Ю. Боброва, Т.В. Смирнова // Промышленное и гражданское строительство. 2015. № 1. С. 32–36.

- Деревякина В.Ю. Влияние циклов замораживания – оттаивания на изменение теплозащитных качеств утеплителя / В.Ю. Деревякина, Е.А. Муравьев, А.В. Ерофеев // Устойчивое развитие региона: архитектура, строительство, транспорт: Материалы 4-й Международной научно-практической конференции института архитектуры, строительства и транспорта Тамбовского государственного технического университета, Тамбов, 15–16 июня 2017 года. Тамбов: Издательство Першина Р.В., 2017. С. 241–244.

- Ярцев В.П. Оценка экономической эффективности применения утеплителей в ограждающих конструкциях каркасно-щитовых зданий / В.П. Ярцев, С.А. Струлев, А.А. Мамонтов // Интернет-вестник ВолгГАСУ. 2015. № 1(37). С. 12.

- Анализ экономической целесообразности применения различных ограждающих конструкций зданий / В.П. Ярцев, С.А. Струлев, А.А. Мамонтов [и др.] // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. 2018. № 7-8(234-235). С. 24–27.

- Кравченко, К.С. Анализ утеплителей при теплоизоляции зданий и сооружений / К.С. Кравченко, И.Н. Сегаев // Аллея науки. 2018. Т. 1. № 4(20). С. 242–246.

- Енюшин В.Н. Энергоэффективность современных ограждающих конструкций / В.Н. Енюшин, А.Д. Нурмухаметова, А.Д. Хаеретдинова // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2016. № 4(38). С. 217–221.

- Гнип И.Я. Аналитическое описание деформаций ползучести минераловатных (MW) плит при длительном сжатии / И.Я. Гнип, С.И. Вайткус // Строительные материалы. 2013. № 11. С. 57–62.

- Желдаков Д.Ю. Химическая деструкция минеральной ваты / Д.Ю. Желдаков // Промышленное и гражданское строительство. 2021. № 5. С. 26–33.

- Ярцев В.П. Сравнительный анализ эффективности применения утеплителей в каркасном домостроении / В.П. Ярцев, А.А. Мамонтов // Кровельные и изоляционные материалы. 2016. № 6. С. 32–35.

- Черноиван В.Н. Оценка влияния атмосферных воздействий на прочностные и упругие характеристики минераловатных плит в системах утепления стен / В.Н. Черноиван, Н.В. Черноиван, А.В. Черноиван // Промышленное и гражданское строительство. 2017. № 1. С. 101–104.

- Иванова Т.А. Теплоизоляционные материалы ограждающих конструкций наружных систем утепления / Т.А. Иванова, Л.Г. Колесникова // Молодой ученый. 2022. № 19(414). С. 91–94.