Оценка естественных и антропогенных воздействий на почвы западной и восточной частей Апшеронского полуострова

Автор: Гулиев И.А., Гусейнов Р.А.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Естественные науки

Статья в выпуске: 10 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

Проведено сравнение западной и восточной частей Апшеронского полуострова на фоне различной антропогенной нагрузки, с использованием цифровых изображений, полевых исследований и результатов лабораторного анализа. На основании всех трёх подходов установлено, что западная часть полуострова подвергается более сильному негативному антропогенному воздействию, включая урбанизацию и техногенные факторы, вследствие чего влияние экзодинамических процессов на почвенный покров усилилось, а серо-бурые почвы, по данным лабораторных исследований, претерпели более значительную деградацию. Напротив, в восточной зоне полуострова, где урбанизация развивается медленнее, техногенное воздействие относительно слабее, а пастбища и выгоны были заменены миндальными и оливковыми садами, что повлекло улучшение состояния почвенного покрова.

Экосистема, деградация, серо-бурые почвы, геоинформация, гумус

Короткий адрес: https://sciup.org/14133924

IDR: 14133924 | УДК: 504.53.052 | DOI: 10.33619/2414-2948/119/07

Текст научной статьи Оценка естественных и антропогенных воздействий на почвы западной и восточной частей Апшеронского полуострова

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 504.53.052

Апшеронский полуостров Азербайджанской Республики является географической территорией, где процесс опустынивания протекает наиболее интенсивно, причём этот процесс происходит под влиянием совместного действия многосторонних природных и антропогенных факторов. В целом, территория относится к полупустынной зоне, отличается слабым водообеспечением и постоянно подвергается воздействию экзодинамических процессов. Особенно частые сильные ветры и периодические колебания уровня Каспийского моря вызывают негативную трансформацию почвенно-растительного покрова в условиях современного опустынивания. В ситуации, когда проведение мелиоративных мероприятий затруднено, уровень грунтовых вод регулируется Каспийским морем, которое в обоих случаях оказывает отрицательное воздействие на почвообразовательный процесс, ускоряя засоление почв. Процесс дефляции в весенний период способствует испарению выпавших осадков, снижает влажность почвы и распространяет токсичные солевые фракции из низинных территорий и солёных озёр на прилегающие земли, тем самым усиливая засоление почв. Это, в свою очередь, стало причиной расширения ареала галофитов на полуострове [13].

К числу природных факторов, частично влияющих на опустынивание Апшерона, относятся и грязевые вулканы. На территории находится около тридцати грязевых вулканов, периодические извержения которых изменяют физико-химические свойства почв на прилегающих участках, а выбросы, содержащие токсичные соли, формируют очаги опустынивания в фоне природного опустынивания антропогенное воздействие на Апшерон за последний век значительно возросло. С развитием нефте- и газодобывающей промышленности в течение последнего столетия происходил быстрый процесс урбанизации. На территории полуострова общей площадью 2100 км² сформировалась Баку-Сумгаитская агломерация где проживает более 3 млн человек .

В настоящее время средняя плотность населения по стране составляет 106,6 чел./км², в то время как на Апшероне — 489,2 чел./км², в пределах Большого Баку — 996 чел./км², а в самом Баку — 5430,9 чел./км² .

Каждый день естественные ландшафты Апшеронского полуострова сокращаются и на их месте формируется урбэкосистема. За последние сто лет окружающая среда Апшерона подверглась сильному загрязнению в связи с нефтедобычей. На полуострове насчитывается около 7 тыс нефтяных скважин, из которых около 2000 выведены из эксплуатации. Нефтедобывающая промышленность занимает площадь около 20 тыс. га, из которых 10 тыс. га загрязнены или залиты пластовыми водами [4].

В последние годы Правительство Азербайджана предприняло ряд мер по технической и биологической рекультивации нефтезагрязнённых почв Апшеронского полуострова с учётом международного опыта. С другой стороны, на процесс опустынивания в регионе отрицательное влияние оказывает и техногенная деятельность, связанная с функционированием многочисленных каменных (Гюздег, Зира, Маштага, Гюльбахт и др.) и песчаных (Балаханы, Сураханы, Новханы, Говсаны и др.) карьеров. Быстрый рост Баку-Сумгаитской агломерации, расширение дорожной инфраструктуры, деградация почв привели к сокращению сельскохозяйственных угодий. Это остаётся проблемой для всех крупных городов мира и уже привлекало внимание ряда исследователей [5-7].

Цель исследования заключается в оценке динамики процесса опустынивания в сложнейшей урбэкосистеме под воздействием различных форм хозяйственной деятельности человека на основе полевых исследований, лабораторных данных и метода дистанционного зондирования.

Материал и методы исследования

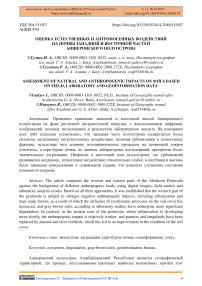

Район исследований охватывает северную часть Апшеронского полуострова — его западное и восточное крыло. Географические координаты западной части: на севере —

49°39'49,564"E 40°36'48,548"N; на западе — 49°46'55,726"E 40°26'44,641"N; на востоке — 50°2'33,709"E 40°35'27,17"N; на юге — 50°2'27,285"E 40°25'36,112"N. Восточная часть расположена в пределах следующих координат: на севере - 50°2'42,432"E 40°34'57,42"N; на западе — 50°2'30,016"E 40°21'25,424"N; на востоке — 50°19'33,082"E 40°29'19,709"N; на юге — 50°22'14,488"E 40°13'48,521"N. Данный район ограничен с севера и востока Каспийским морем, а с юга переходит в зону высокоразвитой урбoэкосистемы [4-6] (Рисунок 1).

Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора, имеют практическое значение [8].

Рисунок 1. Территория исследования

Обработка цифровых изображений. Информация о временно выделенном районе исследований, а также о расположенных в нём пробных и опытных площадках была получена с помощью мультиспектральных камер Enhanced Thematic Mapper (ETM+) спутников Landsat 5 и Landsat 8,9, отражающих вегетационный период 1994 и 2024 годов. 1994 год — Landsat 4-5 TM C2 L1; WRS Path – 166; WRS Row – 032; UTM Zone – 39; географические координаты центра сцены: 40°20'42,86"N; 50°10'48,25"E; размер пикселя – 30 м. 2024 год — Landsat 8-9 OLI/TIRS C2 L1; WRS Path – 166; WRS Row – 032; UTM Zone – 39; географические координаты центра сцены: 40°19'58,80"N; 50°14'12,08"E; размер пикселя – 30 м.

В пределах исследуемого района было заложено 9 почвенных разрезов и выполнено их подробное морфологическое описание. Отобранные почвенные образцы были проанализированы по следующим методикам: максимальная и гигроскопическая влажность — весовым методом; общий азот и гумус — по И. В. Тюрину; гранулометрический состав — по методу Н. А. Качинского; pH водной суспензии — потенциометрически; поглощённые основания: Na+ — по методу К. К. Гедройца; Ca2+ и Mg2+ — по методу Д. И. Иванова; СО2 карбонатов — кальциметрически; полная влагоёмкость — по методу Д. И. Иванова [5].

В полевых условиях для изучения негативного влияния дефляционных процессов на почвенный покров в исследуемом районе — как в восточном, так и в западном крыле — был поставлен эксперимент с использованием дистиллированной воды объёмом один литр: три повтора и один контроль. С учётом ветреных дней, через десять суток были отобраны пробы, которые затем в лабораторных условиях подверглись анализу полной влагоёмкости.

Результаты и обсуждение

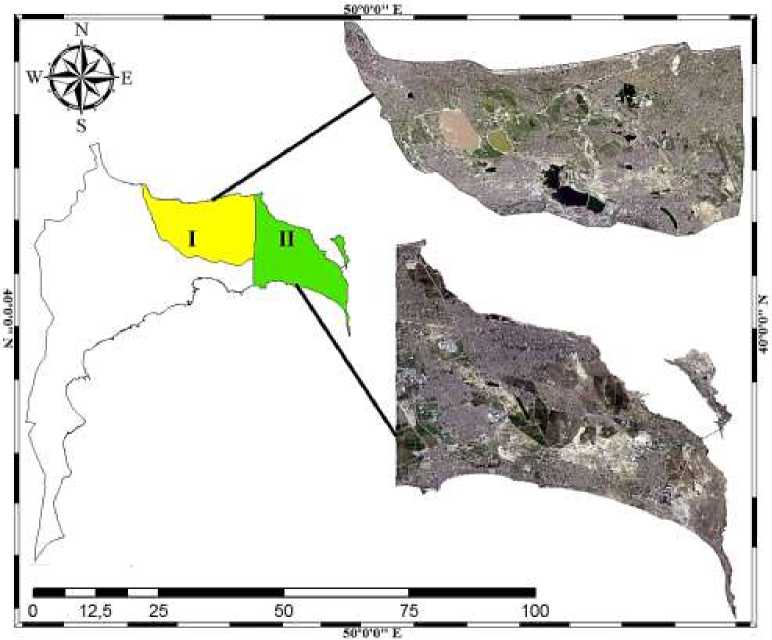

Согласно гипсометрической карте Апшеронского полуострова, некоторые почвенноклиматические показатели его западной и восточной частей изменяются в соответствии с естественными закономерностями. За последние 30–35 лет позитивные изменения в хозяйственной деятельности человека также оказали влияние на этот процесс. Так как западная и восточная части полуострова находятся в одинаковых физико-географических условиях, здесь сформировались серо-бурые почвы. Однако длительное воздействие урбоэкологических процессов и загрязнение под влиянием техногенных факторов привели к существенным изменениям их морфогенетических свойств. Целью данного анализа является оценка изменений, происходящих на фоне положительной хозяйственной деятельности человека в последние годы. С 1990-х годов XX века до настоящего времени на территории района исследования процесс урбанизации стремительно развивался, усиливая нагрузку на ландшафты и сокращая почвенные ресурсы. Наряду с этим в регионе происходило и развитие агроландшафтов [7-11]. Западная часть Апшеронского полуострова в основном представлена низкогорьями и холмами, сменяющимися к западу прибрежными равнинами и их террасами (Рисунок 2).

Рисунок 2. Цифровой модель рельефа исследуемой территории

Рельеф исследуемого района состоит из следующих элементов: 1. высота <0 м — плоские абразионно-аккумулятивные морские равнины, занимают более 30% общей территории полуострова; 2. 0-20 м — слабо наклонные волнистые, грядовые, абразионноаккумулятивные морские равнины, составляют 17,3% общей территории; 3. 20–50 м — денудационные тектонические впадины низкогорья, составляют 13,5% общей территории; 4. 100-200 м — слабо расчленённые антиклинальные и моноклинальные гряды, в основном сложенные осадочными породами неогена и плейстоцена, составляют 17,3% общей территории; 5. 200-572 м — плато складчатого низкогорья, сложенные осадочными породами плиоцена, охватывают 8,4% общей территории.

Западная часть исследуемого района отличается более сложными экологогеографическими условиями: процессы почвообразования в низинных местах протекают в гидроморфных условиях, а на крутых склонах — в автоморфных. Засушливый климат и влияние Каспийского моря обусловили более высокую минерализацию грунтовых вод в низинах. С другой стороны, в последние годы ускоренная урбанизация и многолетнее техногенное воздействие значительно усилили экологическую напряжённость в регионе. За последние тридцать лет при анализе показателей некоторых климатических элементов западной части Апшерона можно отметить возрастание влияния экзодинамических процессов (Таблица 1).

Таблица 1 НЕКОТОРЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

|

Влажность поверхности почвы, 5 см |

Янв. |

Март |

Май |

Июль |

Сент. |

Нояб. |

Ср.годовая |

|

|

0,72 |

0,71 |

0,52 |

0,34 |

0,23 |

0,49 |

0,49 |

||

|

Os Os w |

Кол-во среднегововых осадков, мм/день |

18,23 |

45,77 |

32,19 |

5,15 |

5,45 |

76,72 |

350,3 |

|

Температура поверхности почвы |

3,09 |

5,81 |

17,57 |

25,58 |

21,9 |

9,38 |

13,56 |

|

|

Средняя скорость ветра, м/сек |

3,36 |

3,86 |

2,89 |

3,58 |

3,04 |

3,7 |

3,49 |

|

|

Влажность поверхности почвы, 5 см |

0,49 |

0,51 |

0,48 |

0,32 |

0,19 |

0,61 |

0,45 |

|

|

О CO ■ |

Кол-во среднегововых осадков, мм/день |

22,73 |

37,06 |

33,86 |

13,43 |

2,42 |

39,34 |

386,40 |

|

Температура поверхности почвы |

7,33 |

7,67 |

16,93 |

27,79 |

23,79 |

13,6 |

16,44 |

|

|

Средняя скорость ветра, м/сек |

5,72 |

4,08 |

4,51 |

3,81 |

4,81 |

5,24 |

4,4 |

В 1994 г среднегодовая температура поверхности почвы составляла 13,6°C, тогда как в 2024 г этот показатель достиг 16,4°C. Средняя скорость ветра в 1994 году равнялась 3,5 м/с, а в 2024 г увеличилась до 4,4 м/с. Напротив, влажность поверхности почвы по сравнению с 1994 г в 2024 г снизилась. Это различие наиболее заметно проявилось в период вегетации растений.

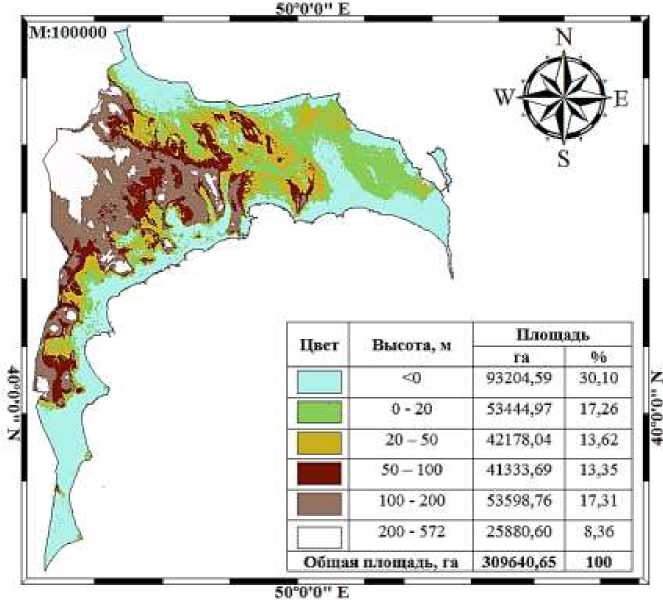

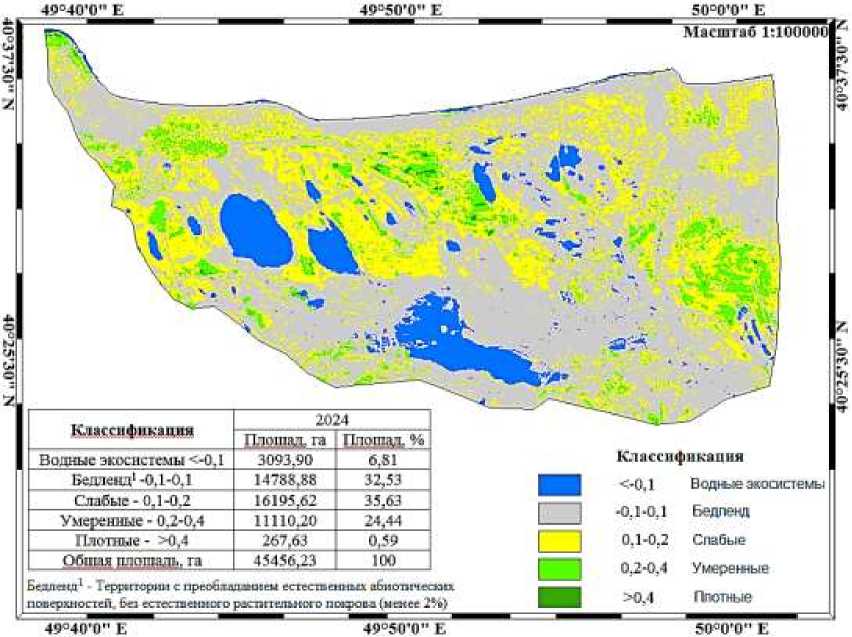

Что касается показателей нормализованного вегетационного индекса (НВИ), то за последние тридцать лет на полуострове в целом наблюдается положительная динамика. Это связано с биологической рекультивацией нефтезагрязнённых почв, расширением жилых ландшафтов, развитием оросительных систем и другими факторами. В западной части Апшеронского полуострова за тридцать лет площадь земель, классифицированных как бедленд (-0,1–0,1) и слаборазвитая растительность (0,1–0,2), составляла 83% (45456,23 га), тогда как в 2024 г этот показатель снизился до 67% (Рисунок 3, 4).

Рисунок 3. Нормализованный вегетационный индекс (НВИ) - 1994

Рисунок 4. Нормализованный вегетационный индекс (НВИ) - 2024

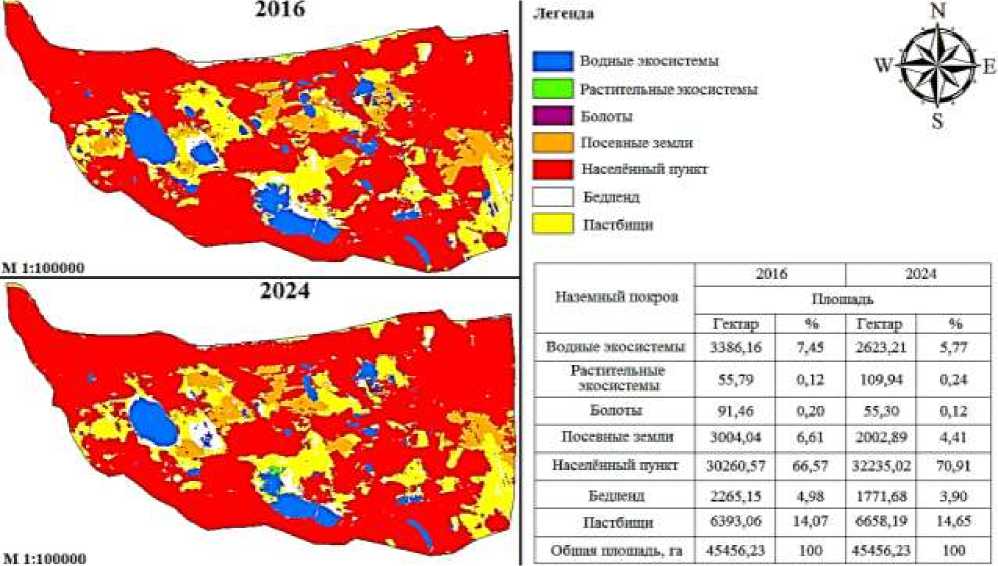

Согласно картам землепользования западной части исследуемого района, за последние десять лет здесь ускорился процесс урбанизации: площадь населённых пунктов и инфраструктуры увеличилась с 66,7% до 71%. Соответственно, наблюдается сокращение других экосистем. Особенно быстро уменьшаются посевные земли, которые заменяются населенными пунктами и инфраструктурными объектами (Рисунок 5).

Рисунок 5. Наземный покров

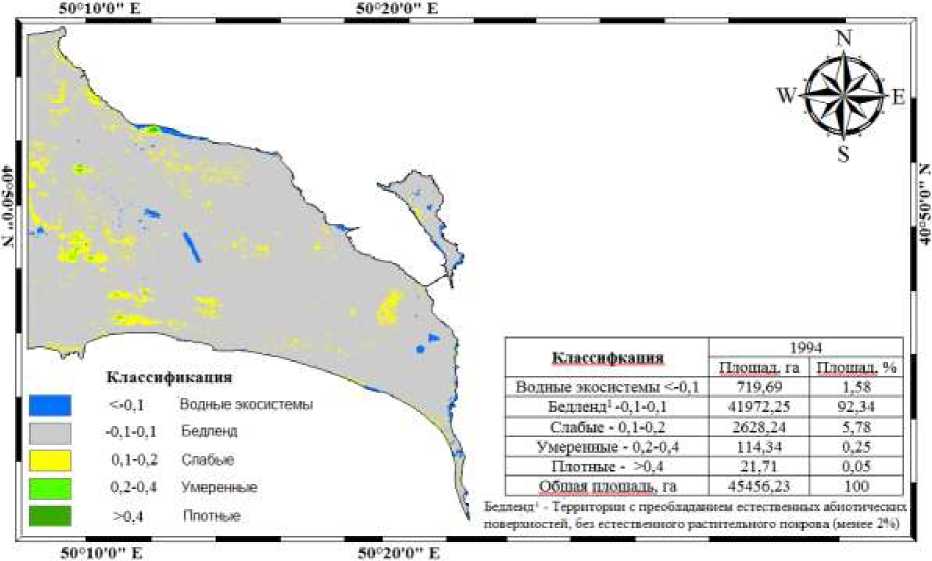

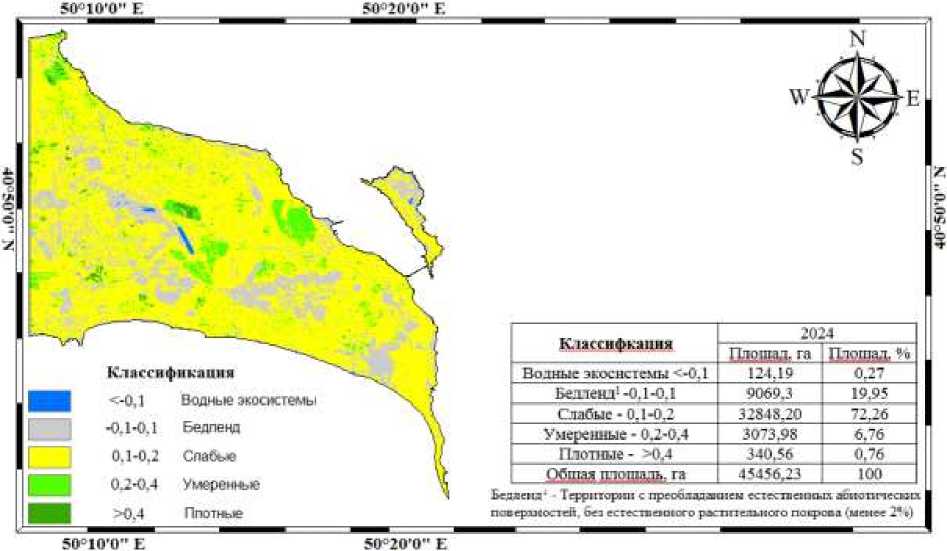

В восточной части исследуемого района за последние тридцать лет отмечается положительное антропогенное воздействие. По спутниковым данным за этот период показатели климатических элементов — влажность почвенной поверхности, температура поверхности почвы и скорость ветра — были выше (Таблица 2). По нормализованному вегетационному индексу наблюдается ещё более выраженная положительная динамика. Так, если в 1994 г показатель бедленд в восточной части составлял 73,93%, то в 2024 г он снизился до 19,95%. Показатель плотности >0,4 по сравнению с 1994 годом вырос в 4,5–5 раз. Показатель умеренной степени по площади оказался в 3,6 раза выше (Рисунок 5, 6).

Таблица 2.

НЕКОТОРЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

|

Влажность поверхности почвы, 5 см |

Янв. |

Март |

Май |

Июль |

Сент. |

Нояб. |

Ср.год. |

|

|

Os w |

0,73 |

0,73 |

0,6 |

0,38 |

0,30 |

0,56 |

0,55 |

|

|

Кол-во среднегововых осадков, мм/день |

23,04 |

38,74 |

32,16 |

79,5 |

31,7 |

37,06 |

370,67 |

|

|

Температура поверхности почвы |

6,52 |

6,84 |

15,34 |

23,88 |

23,13 |

13,22 |

14,79 |

|

|

Средняя скорость ветра, м/сек |

5,12 |

5,17 |

3,59 |

4,26 |

4,11 |

5,31 |

4,68 |

|

|

Влажность поверхности почвы, 5 см |

0,98 |

0,91 |

0,51 |

0,35 |

0,24 |

0,51 |

0,57 |

|

|

О CO |

Кол-во среднегововых осадков, мм/день |

20,37 |

35,55 |

30,51 |

11,76 |

2,21 |

38,42 |

367,44 |

|

Температура поверхности почвы |

8,56 |

7,83 |

16,24 |

26,88 |

23,55 |

14,94 |

16,53 |

|

|

Средняя скорость ветра, м/сек |

6,3 |

4,47 |

4,7 |

4,02 |

5,29 |

5,83 |

4,8 |

Рисунок 6. Нормализованный вегетационный индекс (НВИ) - 1994

Рисунок 7. Нормализованный вегетационный индекс (НВИ) - 1994

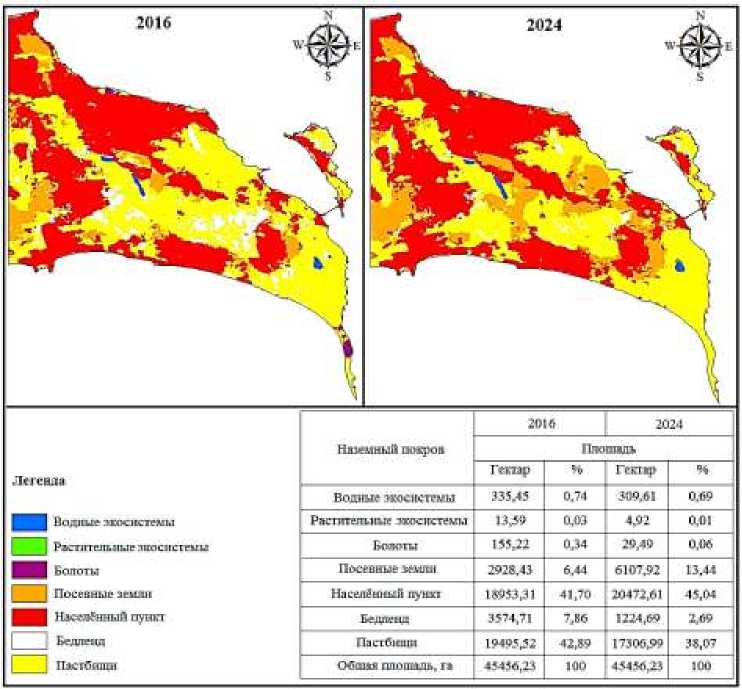

Восточная часть исследуемого района Апшерона отличается от западной не только по землепользованию, но и по внутригрупповой изменчивости показателей по годам (Рисунок 7). Как видно на карте, при сравнении 2016 и 2024 годов за восьмилетний период произошли значительные изменения. В восточной части Апшерона видно, что природный ландшафт сменился культурным. Если в 2016 г площадь бедлендов составляла 7,86%, то в 2024 г этот показатель снизился до 2,69%. Площадь пашен возросла с 6,44% до 13,44%.

Рисунок 8. Наземный покров

Хотя населённые пункты на всём протяжении Апшеронского полуострова имеют положительную динамику, в восточной части темпы их роста ниже, чем в западной. Как видно из карт, в восточной части полуострова вокруг населённых пунктов располагаются пашни, в частности оливковые и миндальные сады. Судя по карте, за последние восемь лет уменьшение площадей пастбищ и сенокосов практически пропорционально увеличению пашен. Апшеронский полуостров отличается от других регионов Азербайджана преобладанием ветреных часов. В аридных климатических условиях наличие Каспийского моря и многочисленных солёных озёр существенно повлияло на засоление серо-бурых и серых почв полуострова. На опытном участке с географическими координатами 40°31.818"N; 49°51.660"E по результатам анализа полного водного извлечения количество сухого остатка составило 0,077%, сумма солей — 0,061%. Среди анионов преобладали Cl- и SO42-, среди катионов — Ca²+. В северо-западной части полуострова, вблизи солёного озера (координаты: 40°31.693"N; 49°52.932"E), среднее значение сухого остатка составило 0,052%, сумма солей — 0,049%. Здесь также преобладали среди анионов сульфаты и хлориды, среди катионов — Ca2+ и Na+.

Сравнительный анализ почвенных образцов, взятых из серо-бурых почв, показал, что в западной части полуострова из-за интенсивности экзодинамических процессов и преобладания негативного антропогенного воздействия почвы подверглись более сильной деградации. Напротив, в восточной части деградация протекала слабее, а в последние годы положительная антропогенная деятельность сыграла важную роль в улучшении ряда параметров почв. Ниже приводятся результаты анализа срезов №600 (запад) и №602 (восток) (Таблица 3). Из Таблицы видно, что в западной части верхний горизонт почв деградировал и полностью утратил питательные вещества. Эти почвы сильно карбонатные, с резкими изменениями по профилю. Среди поглощённых оснований преобладает кальций. Механический состав — лёгкие суглинистые почвы.

Таблица 3

НЕКОТОРЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕРО-БУРЫХ ПОЧВ АБШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА

|

и |

*о |

4 °; |

о\ Sh S и 5 |

6' о d |

6' ■ и |

Погло основ мг/ Ca2+ |

енные ания, экв Mg2+ |

Механич состав 3 V |

еский , % V |

6 |

|

|

0-18 |

0,99 |

9,60 |

21,38 |

0,73 |

9,41 |

21,0 |

1,5 |

12,24 |

25,70 |

9,7 |

|

|

о о - чо |

18-42 |

1,66 |

14,37 |

40,73 |

0,53 |

17,92 |

23,0 |

1,5 |

17,50 |

36,08 |

10,0 |

|

42-58 |

1,45 |

11,01 |

22,40 |

0,46 |

9,86 |

20,5 |

1,5 |

0,62 |

14,06 |

9,8 |

|

|

58-75 |

2,22 |

16,35 |

35,64 |

0,35 |

15,68 |

22,5 |

2,0 |

9,02 |

36,32 |

9,8 |

|

|

0-10 |

2,42 |

4,33 |

71,28 |

1,47 |

31,36 |

21,0 |

2,5 |

10,76 |

40,10 |

10,0 |

|

|

м о - 40 |

10-25 |

1,89 |

6,44 |

45,82 |

1,16 |

20,16 |

25,5 |

1,0 |

0 |

35,94 |

9,9 |

|

25-42 |

1,85 |

8,18 |

50,91 |

1,26 |

22,40 |

22,0 |

2,5 |

21,26 |

57,80 |

10,0 |

|

|

42-70 |

1,96 |

8,76 |

40,73 |

0,11 |

17,92 |

25,7 |

1,5 |

23,32 |

55,38 |

10,1 |

В восточном секторе исследуемой территории карбонатность выше. До глубины 35–40 см содержание общего гумуса превышает 1%. Эти почвы также насыщены поглощёнными основаниями. Реакция среды сильно щелочная. Гранулометрический состав — средние и тяжёлые суглинки. На основе полученных данных можно заключить, что на процесс почвообразования в восточной части полуострова отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека было относительно слабым. Для восстановления экологического равновесия в регионе необходимо, как и в восточной части, расширить положительные антропогенные мероприятия и в западной части, а также регулировать техногенные и урбоэкологические нагрузки.

Выводы

Западная и восточная исследуемые территории Апшеронского полуострова, обладающие одинаковыми почвенно-климатическими условиями, были сопоставлены на основе обработки многолетних цифровых изображений, полевых исследований и лабораторных анализов. На фоне одинаковых эколого-географических условий, но различного антропогенного воздействия, в западной части полуострова расширение урбоэкосистемы и усиление техногенного влияния привели к возрастанию воздействия экзодинамических процессов на почвенный покров. Напротив, в восточной части за последние тридцать лет усилилась положительная антропогенная деятельность. Таким образом, в восточной части полуострова по сравнению с западной, деградация почв по ряду физико-химических показателей, была менее выраженной.