Оценка фильтрационных интервалов в разрезах нефтяных скважин по данным скважинных исследований

Автор: Косков В.Н., Шардаков В.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геоэкология (науки о земле)

Статья в выпуске: 1 (9), 2010 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены вопросы определения геофильтрационных элементов разрезов нефтяных скважин по материалам геофизических исследований скважин (ГИС). Приводятся примеры решения актуальной задачи по подземной утилизации сточных вод нефтепромыслов и нефтеперерабатывающих предприятий и выбора места расположения полигонов захоронения промстоков.

Нефтяная скважина, геофильтрационные интервалы, гис, промстоки

Короткий адрес: https://sciup.org/147200747

IDR: 147200747 | УДК: 550.832.05

Текст научной статьи Оценка фильтрационных интервалов в разрезах нефтяных скважин по данным скважинных исследований

Построение достоверной геофильтрацион-ной схемы разрезов скважин является наиболее актуальной задачей при изучении динамики подземных вод, особенно на ранних стадиях гидрогеологических исследований, когда пространственное распределение глубинных геофильтрационных элементов разреза, охваченных испытаниями пластов, отбором керна и его лабораторным исследованием, весьма неравномерно. Поэтому при дефиците таких единичных фильтрационных определений удовлетворительные результаты возможны только при получении достоверных зависимостей изменения физических свойств пластов горных пород по разрезу скважин с помощью методов геофизических исследований скважин (ГИС). Материалы ГИС существенно дополняют гидрогеологическую документацию разреза, т.к. они достаточно информативны и обязательны для каждой скважины [1, 2]. Кроме того, по материалам ГИС осуществляется литологическое расчленение разрезов скважин, выделение и прослеживание реперов, решаются задачи межскважинной корреляции и строятся карты латерального изменения различных гидрогеологических параметров, т.е. проводятся гидрогеологическая стратификация разреза и объемное гидрогеологическое картирование. Итак, при обработке данных ГИС и использовании последовательного перехода «материалы ГИС – определение литологического состава пластов горных пород – прогноз геофильтрационных характеристик исследуемых интервалов в разрезе скважин» возможно получение не только собственно геофизической, но и геофильтра-ционной информации.

Согласно морфогенетической классификации В.А.Всеволожского [3], палеозойские отложения Пермского Приуралья могут быть отнесены к трем типам геофильтрационных сред (ГФС) с едиными условиями формирования и пространственного распределения фильтрационных свойств: седиментационногранулярному, седиментационно-трещинному и карстовому.

Прогноз ГФС с использованием данных ГИС выполняется в несколько этапов. На первом из них производится расчленение разрезов скважин на толщи, пласты и прослои горных пород, ограниченные определенными геометрическими поверхностями и характеризующиеся определенным набором физических параметров. Такая стандартная обработка результатов геофизических исследований единичной скважины позволяет решать лишь ограниченный круг гидрогеологических задач. Обобщение же результатов интерпрета-

ции ГИС на значительной площади позволяет перейти к задаче геофильтрационной стратификации разреза изучаемого участка по выделенным каротажным реперам - маркирующим горизонтам. При этом в качестве последних целесообразно рассматривать хорошо прослеживающиеся и достаточно мощные интервалы водоупорных (глины, аргиллиты, гипсы, ангидриты, плотные известняки и доломиты) и проницаемых (водоносные песчаники, трещиноватые известняки) пород.

Однозначность интерпретации существенно повышается, если для изучения геологического строения разрезов скважин используется обязательный комплекс методов ГИС -стандартного электрического и радиоактивного каротажа - записанных в вертикальном масштабе 1:500. Для выявления главных закономерностей разреза и ликвидации локальных неоднородностей, зафиксированных на каротажных кривых, целесообразно составлять интегральные диаграммы [4, 5], когда для построения последних весь разрез исследуемой скважины разбивается на неравные интервалы, каждый из которых представляет участок кривой ГИС с близкими друг к другу показаниями того или иного геофизического параметра.

На втором этапе гидрогеологической интерпретации материалов ГИС выделяемые толщи и слои горных пород рассматриваются как геофильтрационные таксоны, определяющие слоистую неоднородность разреза. В отсутствие прямых фильтрационных определений для прогноза ГФС на основе ГИС (стандартный зонд М2А0,5В и НГК+ГК) достаточно выделять проницаемые и водоупорные горизонты (таксоны) с указанием их фильтрационных характеристик [6].

Водоносные горизонты, как правило, могут быть представлены песчано-галечниковыми отложениями (1 таксон) и водоносными карбонатными толщами (2 таксон), сложенными плотными, но трещиноватыми и закарстован-ными породами. В соответствии с классификацией ГФС они могут быть отнесены к седиментационно-гранулярным и палеокарсто-вым средам.

Водоупорные горизонты представлены глинистыми толщами (3 таксон) и водоупорными толщами, сложенными плотными породами (4 и 5 таксоны). Все они могут классифицироваться как ГФС субэндогенного под- типа. Водоупорные свойства глинистых толщ ухудшаются в случае обогащения их песчаным материалом; при этом соответственно увеличивается их электрическое сопротивление. Что касается водоупорных толщ, сложенных плотными непроницаемыми породами (типичные субэндогенные ГФС), то в настоящее время возможна только качественная оценка их свойств в массиве. В качестве водоупоров могут выступать массивные толщи известняков, гипсов, ангидритов, солей и т.п.

На третьем (заключительном) этапе выполняется корреляция разрезов скважин по диаграммам ГИС. Ее целесообразно начинать с выбора интервалов распространения основных водоносных и водоупорных горизонтов . В числе анализируемых геофизических параметров используют электрическое сопротивление горных пород, их естественную и вызванную радиоактивность, интервальное время пробега продольной волны и др. При переходе от разрезов с коллекторами порового типа к разрезам, сложенным коллекторами трещинного и трещинно-кавернозного типа, к комплексу ГИС добавляется метод ГГК. Весьма эффективно использование интегральных диаграмм стандартного и акустического каротажа

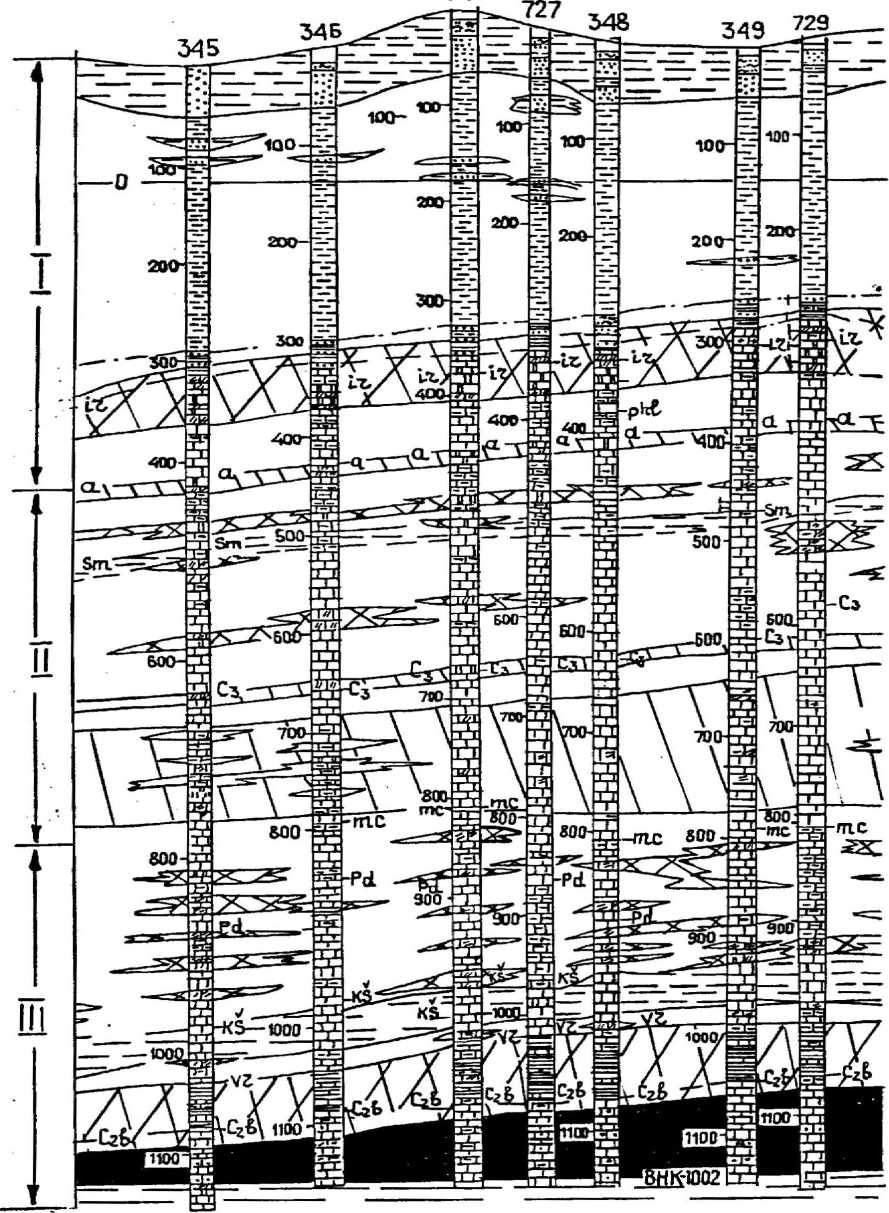

В качестве примера такого подхода рассмотрим исследования, выполненные для надпродуктивной части разреза Осинского нефтяного месторождения. На рисунке видно, что разрез надпродуктивной толщи разделяется слабопроницаемыми толщами на три водопроводящие зоны.

Верхняя зона распространяется от земной поверхности до кунгурской толщи включительно. Эта зона представлена четырьмя объектами. Средняя зона расположена от кровли артинских до подошвы верхнекаменноугольных пород. К этой зоне относятся породы нижнепермского возраста начиная с артин-ского плохо проницаемого пласта и позднекаменноугольные отложения. Этот небольшой по мощности, регионально выдержанный горизонт, представлен доломитами и до-ломитистыми известняками. Нижняя зона, от мячковских до башкирских отложений включительно, содержит четыре гидрогеологических объекта: подольско-мячковско-верхнекаменноугольную проницаемую толщу, каширскую хорошо проницаемую, каширскую проницаемую и башкирско-верейскую низко- проницаемую толщу, являющуюся покрышкой нефтяной залежи.

В результате выполненных исследований к высокопроницаемым горизонтам (1 таксон) разреза были отнесены продуктивные отложения башкирского яруса, представленные известняками различной степени проницаемости за счёт неравномерной глинистости и вторичных процессов кальцитизации и доломитизации. Водоносный горизонт Бш опробован во многих скважинах месторождения и характеризуется значительным дебитом пла-

При проходке отложений подольского, каширского и верхней части верейского горизонтов встречены относительно обильные во-допроявления. Водоносные горизонты московского яруса (как и башкирского) сложены пористыми трещиноватыми известняками и доломитами. В связи с более низкими фильтрационными свойствами водоносных пород по сравнению с водоносными породами башкирского яруса эти отложения можно отнести к проницаемым (2 таксон). В какой-то степени к водонасыщенным толщам 2 таксона можно стовой воды. отнести также отложения сакмарского яруса.

|-=^1 1 |= =| 2 1 Ц |\^ 4 EEZ3S 1^6

Фрагмент литолого-гидрогеологического профиля Осинского месторождения по данным ГИС: 1 – высокопроницаемые (основные водоносные горизонты); 2 – проницаемые водоносные; 3 – низкопроницаемые; 4 – слабоводоупорные; 5 – высоководоупорные (основные водоупоры); 6 – нефтяная залежь; I – верхняя гидрогеологическая зона; II– средняя; III – нижняя

К низкопроницаемым водоносным горизонтам (3 таксон) были отнесены элементы разреза, занимающие промежуточное положение относительно водоносных и водоупорных толщ.

К водоупорам 4 таксона можно отнести слабоводоупорные карбонатные толщи артин-ского и мячковского горизонтов и верхнего карбона. Они имеют меньшую по сравнению с основными водоупорами мощность и несколько улучшенные фильтрационные свойства.

Основные региональные водоупоры в пределах Осинского месторождения (5 таксон) сложены либо однородными глинистыми породами (глины соликамского горизонта и аргиллиты верейского яруса), либо непроницаемыми известняками разной степени доломитизации и доломитами (карбонатные отложения иренского горизонта и башкирского яруса).

Аналогичные исследования были проведены и для нижележащих отложений - от нижнекаменноугольных до девонских. Результаты позволяют сделать вывод о том, что по материалам ГИС можно эффективно провести гидрогеологическую стратификацию разрезов скважин и объемное гидрогеологическое картирование на стадиях гидрогеологических исследований, предшествующих прямым фильтрационным определениям.

Для экономического развития нефтедобывающих регионов Пермского края имеет большое значение и проблема удаления сточных вод. Особенно актуальной задачей является подземное захоронение сточных вод нефтепромыслов и нефтеперерабатывающих предприятий (промстоков). Знание общих закономерностей движения подземных вод и величин отдельных показателей комплексов пород - необходимое условие для обоснованного и экономически выгодного выбора места расположения полигонов захоронения промстоков.

Задача гидрогеологических исследований, проводящихся для оценки промстоков и обоснования проектирования полигонов захоронения, состоит в следующем: определение глубоких водоносных комлексов (горизонтов), которые могут служить коллекторами для захоронения промстоков; выявление параметров гидрогеологических условий таких горизон- тов, необходимых для проектирования и расчетов режима эксплуатации полигонов, а также совместимости пластовых вод и промстоков.

Гидрогеологическими условиями, благоприятными для захоронения сточных вод, являются изолированность поглощающих водоносных горизонтов и отдаленность областей их разгрузки. При выборе поглощающих комплексов в настоящее время все чаще используются данные ГИС наряду с материалами глубокого бурения на нефть и газ. В Пермском Прикамье наиболее перспективен для закачки промстоков франско-турнейский карбонатный комплекс отложений, который и является объектом наших исследований.

После получения объективных представлений о геофильтрационном строении разреза изучаемой площади проводят выделение в разрезах скважин интервалов приемистости для подземного захоронения промстоков и построение гидродинамической модели закачки. Интервалы закачки стоков выбираются на основе получаемых в результате интерпретации данных ГИС геолого-гидрогеологических показателей. Для обеспечения экологической безопасности также оценивается степень изоляции пористых и проницаемых резервуаров, выбранных для закачки, от региональных флюидоупоров.

Рассмотрим на примере Москудьинского месторождения возможность обоснования гидрогеологической оценки и выбора объектов для подземного захоронения нефтепромысловых стоков по данным ГИС. Возможность закачки промстоков определяется наличием в глубоких горизонтах разреза скважин пористых и достаточно проницаемых пород с установлением в дальнейшем поглощающих горизонтов и изолирующих их водоупоров [1,6,7,8].

Предметом исследований на Москудьин-ском месторождении являются отложения:

средне-верхнедевонского комплекса терригенных пород, который представлен жи-ветскими и франскими (пашийский и тиман-ский горизонты) отложениями. Он залегает на размытой поверхности протерозойских пород. Основной нефтеводоупорной покрышкой комплекса служат глинистые отложения ти-манского горизонта мощностью до 40 м;

верхнедевонско-турнейского комплекса карбонатных пород, объединяющего отложения от саргаевского горизонта до турнейского яруса включительно. Он перекрыт плотными известняками турнейского яруса и глинистыми породами радаевского горизонта. Мощность последнего до 12м.

Для изучения фильтрационной характеристики разрезов скважин использовались диаграммы ГИС (стандартный каротаж зондом А2.0М0.5N и радиоактивный каротаж ГК+НГК в масштабе записи 1:500) в интер- вале: кровля радаевского горизонта нижнекаменноугольных отложений – кровля паший-ского яруса девонских отложений. Интерпретация диаграмм ГИС сводилась к выделению пластов-коллекторов и определению их границ, пористости и проницаемости, нахождению водоупоров, их толщин и литологического состава и построению схемы корреляции.

Примеры результатов интерпретации данных ГИС, касающихся выделения проницаемых и водоупорных интервалов, приведены в таблице.

Фильтрационная характеристика разреза скважины

Скважина 161 Месторождение Москудьинское

Д скв = 216 мм А= 160.60 м

|

Возраст отложений |

Глубина кровли продукт. пласта, м |

Толщина, м |

Интервал проницаемого пласта, м |

h, м |

Х/Н |

Исходные и рассчи танные параметры |

|||

|

Глубина |

Абс. отметка |

AJ„ y |

К п , % |

К пр , млД |

|||||

|

Радаевский |

1385 |

45 |

Глинистый флюидоупор |

||||||

|

Турнейский |

1433-1437 |

-1188.4 -1192.4 |

4 |

Н |

0.27 |

14.4 |

29.1 |

||

|

1 /ИЛ |

1452-1454 |

-1207.4 -1209.4 |

2 |

В |

0.29 |

13.5 |

18.7 |

||

|

1430 |

53 |

1458-1463 |

-1213.4 -1218.4 |

5 |

В |

0.32 |

12.6 |

11.6 |

|

|

1479-1483 |

-1234.4 -1238.4 |

4 |

В |

0.05 |

32.8 |

8500 |

|||

|

Фаменский |

1517-1520 |

-1277.4 -1280.4 |

3 |

В |

0.32 |

12.6 |

11.6 |

||

|

1534-1539 |

–1294.4 –1299.4 |

5 |

В |

0.27 |

14.4 |

29.1 |

|||

|

1550-1554 |

–1310.4 –1314.4 |

4 |

В |

0.43 |

9.1 |

1.23 |

|||

|

1684-1689 |

–1442.4 –1447.4 |

5 |

В |

0.40 |

10.1 |

2.53 |

|||

|

1 /1 QQ |

1708-1710 |

–1466.4 –1468.4 |

2 |

В |

0.32 |

12.6 |

11.6 |

||

|

1488 |

312 |

1717-1735 |

–1475.4 –1493.4 |

18 |

В |

0.29 |

13.5 |

18.7 |

|

|

1737-1751 |

–1495.4 –1509.4 |

14 |

В |

0.24 |

15.4 |

46.3 |

|||

|

1753-1755 |

-1511.4 –1513.4 |

2 |

В |

0.26 |

14.7 |

33.6 |

|||

|

1760-1774 |

–1518.4 –1532.4 |

14 |

В |

0.14 |

20.9 |

380 |

|||

|

1774-1787 |

–1532.4 –1545.4 |

13 |

В |

0.27 |

14.4 |

29.1 |

|||

|

Франский |

1810-1814 |

–1567.4 –1571.4 |

4 |

В |

0.32 |

12.6 |

11.6 |

||

|

1960-1964 |

–1715.4 –1719.4 |

4 |

В |

0.36 |

11.2 |

5.15 |

|||

|

1966-1968 |

–1721.4 –1723.4 |

2 |

В |

0.34 |

11.8 |

7.38 |

|||

|

1800 |

252 |

1974-1976 |

–1729.4 –1731.4 |

2 |

В |

0.34 |

11.8 |

7.38 |

|

|

1978-1984 |

–1733.4 –1739.4 |

6 |

В |

0.22 |

16.5 |

74.5 |

|||

|

1989-1995 |

–1744.4 –1750.4 |

6 |

В |

0.29 |

13.5 |

18.7 |

|||

|

1997-2000 |

–1752.4 –1755.4 |

3 |

В |

0.34 |

11.8 |

7.38 |

|||

|

Саргаевский |

2052 |

13 |

Карбонатный флюидоупор |

||||||

|

Тиман. тер. |

2065 |

25 |

Глинисто-терригенный флюидоупор |

||||||

Выделение пластов-коллекторов проводилось в соответствии с комплексом ГИС по общепринятой методике, а при определении пористости продуктивных пород использовалась петрофизическая зависимость ΔJnγ=f(Кпкерн), построенная для турнейских карбонатных отложений Москудьинского ме- сторождения. Она характеризуется высокой теснотой связи (R=0.913) и имеет следующий аналитический вид:

К п = -16.2 ln Δ J n γ +0.37.

Значения ΔInγ практически не зависят от диаметра скважины и колебаний дифференцирующей способности приборов НГК одного типа. Двойной разностный параметр ΔInγ рассчитывался по общепринятым формулам [5]. В качестве опорных горизонтов на диаграммах НГК принимались выдержанные по площади плотные карбонатные породы турней-ского яруса с высокими показаниями НГК и глинистые породы радаевского горизонта с минимальными значениями НГК.

Для определения проницаемости пластов-коллекторов была использована существующая зависимость между пористостью и проницаемостью Кпр=f(Кпкерн), полученная в результате керновых исследований в лабораторных условиях для турнейско-фаменских от- ложений и характеризующаяся высокой теснотой связи (R2 =0.93):

Список литературы Оценка фильтрационных интервалов в разрезах нефтяных скважин по данным скважинных исследований

- Гринбаум И.И. Геофизические методы определения фильтрационных свойств горных пород. М.: Недра, 1965. 188 с.

- Мелькановицкий И.М. Геофизические методы при региональных гидрогеологических исследованиях. М.: Недра, 1984. 176 с.

- Всеволожский В. А. Подземный сток и водный баланс платформенных структур. М.: Недра, 1983. 167 с

- Косков В. Н. Основы машинной интерпретации данных геофизических исследований нефтегазовых скважин. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1995. 132 с.

- Косков В. Н. Геофизические методы исследования скважин (измерения, обработка, интерпретация): учеб. пособие/Перм. ун-т. Пермь, 2006. 148 с.

- Косков В. Н., Яковлев Ю. А. Построение диапазонных геофильтрационных моделей разреза с использованием материалов промыслово-геофизических исследований//Геология, геофизика и разработка нефтяных месторождений. 1996. № 1. С. 30-34.

- Шестаков В.М. Динамика подземных вод. М., 1973. 368 с.

- Косков В.Н., Косков Б.В., Шардаков В.А. Выделение региональных флюидоупоров и интервалов захоронения нефтепромысловых стоков в разрезах скважин по данным геофизических исследований скважин (ГИС)//Нефть и газ. Пермь, 2000. Вып. 4. С.41-44.