Оценка физико-механических характеристик рыхлых руд КМА при разведке месторождений

Автор: Сергеев Сергей Валентинович, Дьяченко Дмитрий Константинович, Овчинников Александр Владимирович, Бережной Виталий Павлович

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Статья в выпуске: 3, 2011 года.

Бесплатный доступ

Изучены акустические и физико-механические свойства различных генетических типов рыхлых богатых железных руд. Механические характеристики руд определены на основании измеренных скоростей упругих волн. Сопоставлены результаты измерений на образцах с данными скважинных наблюдений. Путем одноосного сжатия с контролируемым усилием, получены линейные зависимости скорости упругих волн от величины усилия.

Физико-механические характеристики, рыхлые богатые железные руды, скорость распространения упругих волн, коэффициент пуассона, модуль упругости, плотность, модуль сдвига, модуль всестороннего сжатия

Короткий адрес: https://sciup.org/140215291

IDR: 140215291 | УДК: 550.8.014

Текст научной статьи Оценка физико-механических характеристик рыхлых руд КМА при разведке месторождений

Геологическое строение железорудных месторождений КМА изучено достаточно подробно [1]. Однако при разработке рыхлых железных руд методом скважинной гидродобычи необходимо проводить детальное изучение месторождения с целью уточнения параметров залегания, определения физико-механических характеристик для геомеханических расчетов. Например, на Больше-Троицком месторождении КМА, максимальная мощность богатых руд составляет 167 м. Среди них выделена залежь рыхлых дисперсных руд мощностью 41 м перспективная для скважинной гидродобычи.

При разведке таких месторождений представительность кернового материала в большой степени зависит от его сохранности в процессе выемки из скважины. Слабые рыхлые образцы керна деформируются и теряют естественную структуру в процессе их извлечения из керноприемника.

Механические испытания таких руд представляют значительные трудности, поэтому нами применялся сейсмоакустический метод. Тем более в сравнение статического и динамического методов определения характеристик сжимаемости пород показал, что результаты различаются незначительно [2].

Определение скоростей продольных Ср и поперечных Сs волн осуществлялось ультразвуковым прибором УК-10ПМС со специально разработанным прижимным устройством, которое снабжено гидравлическим указателем давления для осевого сжатия образцов (рис. 1). Максимальное осевое усилие сжатия составляло 0,6 МПа. Измерения проводились с интервалом давлений в 0,06 МПа.

Рис. 1. Испытания образцов с применением ультразвукового прибора

УК-10ПМС

Образцы руд в зависимости от их сохранности и характера изменения скорости ультразвука разделены на следующие типы:

-

1) устойчивые к осевой нагрузке;

-

2) ступенчато-устойчивые;

-

3) неустойчивые.

Устойчивые образцы выдерживают последовательное увеличение усилия сжатия. При этом сохраняется линейная зависимость скорости ультразвука от давления на образец. Это свидетельствует о ненарушенной естественной структуре.

Ступенчато-устойчивые образцы с увеличением нагрузки периодически теряют механическое сопротивление, сохраняя внешнюю форму. Это связано с локальными нарушениями в структуре образца. Скорость волн при этом растет не линейно, а отдельными интервалами, между которыми остается постоянной.

Неустойчивые образцы резко отличаются уже по форме переднего фронта импульсов. Фронт растягивается по времени до десятков микросекунд. Первые фазы сигнала имеют явно выраженный низкочастотный период колебания. При достижении предельной устойчивости 0,12-0,17 МПа интенсивность сигнала падает, т.к. нарушается структура по всему объему образца. Некоторые образцы разрушаются уже при нагрузке 0,06-0,10 МПа. При этом удается зарегистрировать скорость лишь в начальный момент сжатия. Ее величина находится в пределах 800-1200 м/с.

Таким образом, для нахождения линейной зависимости скорости и усилия сжатия – пригодны только образцы первого типа.

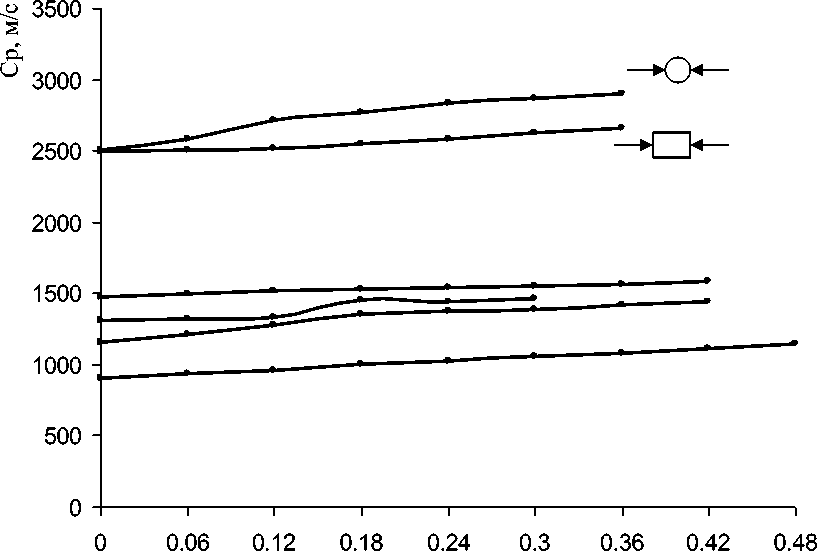

Результаты испытаний показали, что в образцах руд наблюдается анизотропия скорости, что обусловлено их слоистостью.

Для закрепления образцов третьего типа использовалась пластиковая термоусадка. На образец одевался рукав из термоусадки, торцевые поверхности оставались открытыми для контактирования датчиков. После нагревания горелкой до 400-500 град, остывающий пластик плотно обжимает образец. После остывания термоусадки образец выдерживает осевую нагрузку в измерительном устройстве. Скорость продольной волны в материале термоусадки 950 м/с.

Определение характеристик сжимаемости образцов производились по формулам:

-

1) коэффициент Пуассона

I - 2

ц =

- 1

-

2) модуль деформации

Е = р- Ср2 К где, ρ – естественная плотность.

1-р-1-2р IX — --------------- 1-м

-

3) модуль сдвига

G E

2(1 + //)

-

4) модуль всестороннего сжатия

E

V 3(1-//)

При акустическом каротаже в скважине база прозвучивания L составляет 0,25 м. Это расстояние равно интервалу усреднения измеряемых параметров. Размеры исследуемых образцов железных руд не превышают 0,1 м, т.е. в 2-2,5 раза меньше. Поэтому сравнение результатов измерений на образцах и при акустическом каротаже возможно только на интервалах ∆h (∆h ≥ L) , если в этих пределах свойства руды остаются постоянными.

Однако можно определить соотношение между скоростью волн в рыхлых и крепких рудах, как для образцов, так и в массиве.

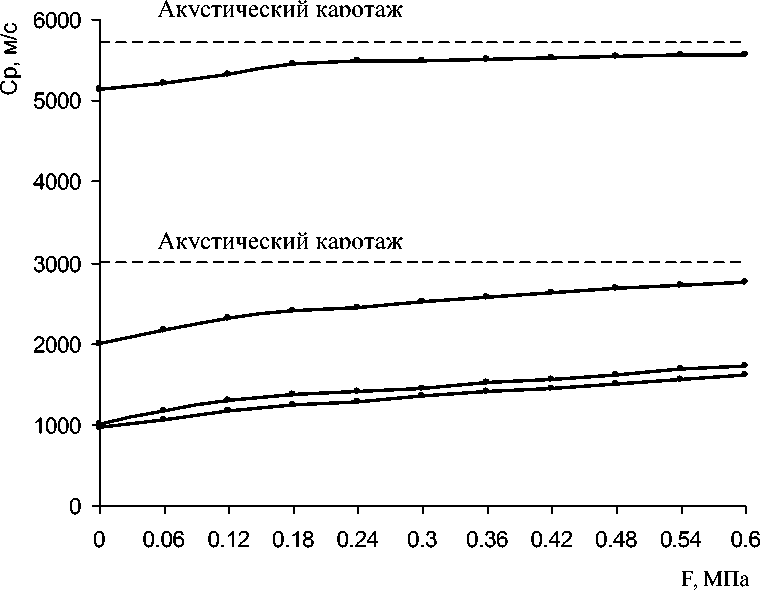

Для сопоставления результатов измерений на образцах с данными скважинных наблюдений, путем одноосного сжатия с контролируемым усилием, получены линейные зависимости скорости упругих волн от величины усилия. На рис. 2, 3 представлены наиболее характерные зависимости скорости продольной волны Ср от давления F , отобранные из большого числа зависимостей полученных в ходе работ.

Рис. 2. График зависимости скорости продольной волны Ср от давления F

F, МПа

Рис. 3. График зависимости скорости продольной волны Ср от давления F

В табл. 1 приведены акустические и механические характеристики различных типов богатых железных руд. По скоростям упругих волн указаны максимальные величины, полученные при увеличении максимального усилия сжатия. Механические характеристики соответствуют максимальному значению упругих волн.

Из результатов измерений видно, что рыхлые и полускальные руды (2 и 3 типы) имеют скорость до 3000 м/с. Наиболее плотные скальные образцы руд (1 тип) имеют скорость распространения упругих волн 4500-5500 м/с.

Основной объективной характеристикой, определяющей прочность твердой среды, является модуль деформации. По результатам измерений модуль деформации в образцах рыхлых руд на порядок ниже значений для прочных скальных образцов.

Таблица 1

Нормативные значения акустических и механических характеристик богатых железных руд

|

Генетические типы богатых железных руд |

н CJ го н ^ О ID я К |

д о н щ 5 о 5 О К и & о |

н 2 о 5 у Рн CD й О « И н П и о g |

В Й й ^ 2 К Ct |

К Я У о к g ^ св ^ к' « |

св К ^ о |

2 Я К ~ У CD W О О К 5 н н о ° |

|

|

1 |

Руда мартитовая рыхлая |

2,94 |

840 |

382 |

1182 |

0,37 |

431 |

625 |

|

2 |

Руда гидрогематит-мартитовая рыхлая |

2,97 |

1006 |

419 |

1502 |

0,39 |

540 |

821 |

|

3 |

Руда железнослюдково-мартитовая рыхлая |

3,06 |

1130 |

550 |

2539 |

0,34 |

947 |

1282 |

|

4 |

Руда мартитовая полускальная |

3,17 |

1470 |

687 |

4110 |

0,36 |

1511 |

2140 |

|

5 |

Руда лимонитовая полускальная |

3,15 |

1442 |

707 |

4323 |

0,34 |

1613 |

2183 |

|

6 |

Руда гидрогематит-мартитовая полускальная |

3,23 |

1430 |

860 |

3765 |

0,37 |

1374 |

1992 |

|

7 |

Руда мартитовая карбонатизированная полускальная |

3,44 |

1970 |

1140 |

11214 |

0,24 |

4522 |

4918 |

|

8 |

Руда мартитовая карбонатизированная скальная |

3,20 |

2856 |

1400 |

17227 |

0,34 |

6428 |

8700 |

|

9 |

Руда мартит-железнослюдковая скальная |

3,46 |

4880 |

2711 |

65094 |

0,27 |

25628 |

29723 |

|

10 |

Руда гидрогематитовая скальная |

3,40 |

5650 |

3300 |

91170 |

0,24 |

36762 |

39987 |

При вычислении модуля деформации главным числовым показателем является скорость продольной волны Ср. Погрешность вычисления Ср с помощью прибора УК-10ПМС не выходит за пределы 0,5% и зависит в основном от точности измерения базы прозвучивания.

Поправочный коэффициент К зависит от коэффициента Пуассона, который в свою очередь связан с отношением скоростей продольной и поперечной волн Cp/Cs .

Для реальных твердых сред коэффициент Пуассона имеет величину в пределах от 0,15 до 0,25 со скоростью 4500 – 6000 м/с; и от 0,33 до 0,40 – для слабых пород с пониженной степенью консолидации частиц и скоростью до 2500 – 3000 м/с.

Учитывая методические ограничения измерения времени прохождения поперечных волн следует оценить погрешность определения скорости поперечных волн в пределах 10%. При этом пределы изменения поправочного коэффициента К не превышают 20%. Такая погрешность, однако не может повлиять на порядок величины модуля деформации.

Основные физические характеристики (естественная плотность, плотность твердых частиц, влажность, гранулометрический состав) определены стандартными методами испытаний.

Список литературы Оценка физико-механических характеристик рыхлых руд КМА при разведке месторождений

- Железные руды КМА./Под ред. В.П. Орлова, И.А. Шевырева, Н.А. Соколова. -М.: ЗАО «Геоинформмарк», 2001. -616 с.

- Методическое пособие по инженерно-геологическому изучению горных пород. -Том II, МГУ, 1968. -369 с.