Оценка функционального состояния и адаптационных резервов механизаторов сельского хозяйства с различным стажем работы в профессии

Автор: Райкин С.С., Новикова Т.А.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Оценка и управление рисками в медицине труда

Статья в выпуске: 3 (11), 2015 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты оценки показателей гемодинамики (артериальное давление, частота сердечных сокращений, минутный объем крови, общее периферическое сопротивление сосудов) и адаптации (адаптационный потенциал системы кровообращения, индекс физического состояния, индекс массы тела) к производственным нагрузкам механизаторов сельского хозяйства с различным стажем работы в профессии. Установлено, что 27 % обследованных находились в состоянии неудовлетворительной адаптации и 18,8 % в состоянии срыва адаптационных возможностей, когда функциональные резервы организма резко снижены, что свидетельствует о том, что работа во вредных условиях труда приводит к достоверному ухудшению функционального состояния и истощению адаптационных резервов организма. Выявлено, что профессиональный стаж работы 10 лет и более является фактором риска здоровью механизаторов сельского хозяйства, обусловливая нарушения функционального состояния и истощение адаптационных резервов организма, что подтверждается статистически значимыми корреляционными связями между показателями функционального состояния и стажем работы в профессии.

Механизаторы сельского хозяйства, условия труда, стаж работы в профессии, функциональное состояние, адаптационный потенциал организма

Короткий адрес: https://sciup.org/14237919

IDR: 14237919 | УДК: 612.766.1:

Текст научной статьи Оценка функционального состояния и адаптационных резервов механизаторов сельского хозяйства с различным стажем работы в профессии

Увеличение объемов производства и переработки основных видов отечественной продукции растениеводства, в том числе увеличение производства зерна в соответствии с «Программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» – одна из основных стратегических задач продовольственной безопасности России.

Основной профессиональной группой зернового растениеводства являются трактористы-машинисты сельского хозяйства (механизаторы сельского хозяйства), занятые на работах по предпосевной подготовке почвы, посеве зерновых культур и уборке урожая, на различной по назначению и видам сельскохозяйственной технике – тракторах в агрегате с различными прицепными и навесными орудиями, самоходных сельскохозяйственных машинах, в том числе зерноуборочных комбайнах. Полевые работы проводятся в непрерывном режиме в определенные, сжатые сроки, поскольку жестко привязаны к климатическим коридорам и периодам вегетации растений. В связи с этим важна надежность работы системы «оператор–машина», «слабым звеном» которой может выступать человек.

Трудовая деятельность механизаторов сельского хозяйств протекает в условиях воздействия целого комплекса вредных профессионально обусловленных факторов условий труда: повышенные уровни шума и вибрации, микроклиматический дискомфорт, запыленность и загрязнённость воздуха рабочей зоны вредными веществами, чрезмерные физические и эмоциональные нагрузки. Следует отметить, что работа на изношенной, выработавшей свой ресурс технике, численность которой в отдельных сельскохозяйственных организациях достигает 70 % и более, может способствовать усилению воздействия вредных факторов на здоровье механизаторов. Ранее нами было установлено, что уровни факторов условий труда зависели от вида выполняемых работ, марки техники и сроков ее эксплуатации и соответст-

вовали по степени отклонения от гигиенических нормативов вредным условиям труда 1–4-й степени (классы 3.1–3.4) [4]. Вредные условия труда могут служить факторами риска развития профессиональных и общесоматических заболеваний, являющихся причиной временной, а в ряде случаев стойкой потери трудоспособности и инвалидизации механизаторов [5, 6].

В связи с вышеизложенным проблема сохранения здоровья и трудового долголетия одной из основных профессиональных групп сельскохозяйственных рабочих ставит задачу обеспечения безопасности их труда. Согласно накопленным в медицине труда знаниям, решение данной задачи возможно не только путем обеспечения соответствия уровней факторов производственной среды санитарным нормам, но и посредством мер, направленных на предупреждение перенапряжения организма и ограничение физиологической стоимости трудового процесса [2, 5].

Особое значение приобретает изучение функционального состояния, выявление степени напряжения и перенапряжения регуляторных механизмов, снижения адаптационного потенциала организма механизаторов в процессе трудовой деятельности, позволяющих определить индивидуальное здоровье работающих в профессии тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства и своевременно принять профилактические меры.

Целью исследования явилась оценка функционального состояния и степени адапти-рованности к производственным нагрузкам механизаторов сельского хозяйства с различным стажем работы в профессии.

Материалы и методы . Исследования функционального состояния организма механизаторов сельского хозяйства проводились в условиях трудовой деятельности до начала рабочей смены в хозяйствах Саратовской области, специализирующихся на производстве зерна. Было обследовано 85 механизаторов в возрасте от 30 до 59 лет (средний возраст 42,4±11,1 г.) со стажем работы в профессии от 3 до 35 лет (в среднем 19,6±11,6 г.). В соответствии с требованиями биомедицинской этики на участие в исследовании было получено информированное согласие всех обследованных.

Изучались антропометрические показатели (рост, масса тела, индекс массы тела). Для оценки уровня физического здоровья применялся индекс физического состояния (ИФС) Пироговой с соавт. (1986). Расчет ИФС производился по формуле

700–(3ЧСС)–(0,8333САД)–(1,6667ДАД)–(2,7В)+(0,28М) ИФС= —————————————————————, 350 – (2,6В) + (0,21Р)

где ЧСС – частота сердечных сокращений, уд. в мин; САД – систолическое артериальное давление, мм рт.ст.; ДАД – диастолическое артериальное давление, мм рт.ст.; В – возраст, лет; М – масса тела, кг; Р – рост, см. Физическое состояние обследованных оценивалось по следующим числовым градациям: низкий уровень – менее 0,375; уровень ниже среднего – от 0,376 до 0,525; средний уровень – от 0,526 до 0,675; выше среднего – от 0,676 до 0,825; высокий уровень физического состояния – 0,826 и более [3].

Функциональное состояние организма осуществлялось по данным показателей сердечнососудистой системы, играющей первостепенную роль в адаптационно-приспособительной деятельности организма в целом. Измерялись артериальное давление крови систолическое (САД) и диастолическое (ДАД), частота сердечных сокращений (ЧСС), рассчитывались пульсовое давление (ПД), среднее динамическое давление (СДД), минутный объем крови (МОК) и общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС).

Для оценки адаптивных возможностей функционирования организма в целом был использован адаптационный потенциал (АП) системы кровообращения по Р.М. Баевскому, А.П. Берсеневой [1].

Расчет уровня адаптационного потенциала производился по формуле

АП=0,011ЧСС+0,014САД+0,008ДАД+ +0,014В+0,09М–(0,009Р+0,27), где ЧСС – частота сердечных сокращений в 1 мин; САД и ДАД – артериальное давление систолическое и диастолическое, мм рт. ст.; В – возраст, лет; М – масса тела, кг; Р – рост, см.

Согласно предложенной авторами шкале, уровень функционирования организма расценивался следующим образом: при значении АП до 2,59 балла – достаточные функциональные возможности, удовлетворительная адаптация; от 2,60 до 3,09 балла – состояние функционального напряжения механизмов адаптации; 3,10–3,49 балла – адаптационные возможности снижены, неудовлетворительная адаптация; 3,50 балла и выше – резко сниженные функциональные возможности, срыв механизмов адаптации [1].

Статистическая обработка результатов исследования проведена с помощью электронных таблиц Microsoft и программы Statistica 10. Были рассчитаны средняя арифметическая ( М ) и стандартное отклонение ( SD ), медиана ( Me ), 25-й и 75-й процентили. Достоверность различий уровней показателей в подгруппах определяли по U -критерию Манна–Уитни. Была рассчитана ранговая корреляция Спирмена ( r s ). Различия считали статистически значимыми при уровне р <0,05.

Результаты и их обсуждение. Анализ полученных результатов исследований показал, что физическое и функциональное состояние механизаторов на момент обследования было неудовлетворительным. У 31 % из них выявлен низкий уровень индекса физического состояния и у 25 % – ниже среднего. Избыточная масса тела зарегистрирована у 33 % обследованных, у 15 % установлено ожирение первой степени. Известно, что избыточная масса тела является одним из факторов риска развития артериальной гипертензии. Среднегрупповые значения систолического артериального давления и пульсового давления у находившихся под наблюдением механизаторов составили 148,0±20,3 и 63,0±17,2 мм рт. ст. соответственно (при диастолическом артериальном давлении 85,0±11,9 мм рт. ст.), что превышало границы физиологических норм и было расценено нами как свидетельство нарушения компенсаторно-приспособительных возможностей сердечно-сосудистой системы. По уровню среднегруппового значения среднего динамического давления, которое составило 106,0±12,9 (медиана и квартили: 105,3, 97,3 и 113,3 мм рт. ст. соответственно), также можно говорить о рассогласовании механизмов регуляции кровообращения. Корреляционный анализ позволил подтвердить зависимость повышенного артериального давления от избыточной массы тела – была установлена положительная корреляция индекса массы тела с систолическим, диастолическим и средним динамическим артериальным давлением ( r s = 0,35; rs= 0,29 и rs= 0,36 соответственно, р <0,05).

Исходя из того что степень напряжения регуляторных систем является интегральным ответом организма на весь комплекс воздействующих на него факторов, особое внимание нами уделялось оценке индекса функциональных изменений по Р.М. Баевскому и А.П. Берсеневой (1997). Среднегрупповой уровень ИФИ у обследованных механизаторов составил 3,04±0,50 балла, что со- ответствовало состоянию функционального напряжения. При этом 27,0 % обследованных находились в состоянии неудовлетворительной адаптации и 18,8 % в состоянии срыва адаптационных возможностей, когда функциональные резервы организма резко снижены, что, согласно теории адаптации, свидетельствовало о включении дополнительных внутренних резервов организма для обеспечения продолжительного функционирования в данных условиях. Механизаторы, находящиеся в состоянии неудовлетворительной адаптации и, в особенности, в состоянии срыва адаптационных возможностей, представляют группу повышенного риска для развития патологических состояний и развития острых заболеваний или обострения хронических.

Для выявления зависимости адаптационных резервов организма механизаторов от профессионального стажа работы среди обследованных были выделены четыре подгруппы с различным стажем работы в профессии: подгруппа 1 – до 10 лет, подгруппа 2 – от 10 до 19 лет, подгруппа 3 – от 20 до 29 лет, подгруппа 4 – 30 лет и более.

Было установлено, что индекс массы тела с увеличением стажа работы возрастал, что, видимо, сопряжено с увеличением возраста, однако различия значений индекса массы тела были статистически не достоверны (таблица).

Наибольшая доля лиц (62,5 %) с соответствующим норме ИМТ входила в подгруппу 1 со стажем работы до 10 лет. В подгруппе 2 доля лиц с нормальным индексом массы тела была меньше и составляла 57,7 %, кроме того у 11,5 % из них установленный уровень ИМТ соответствовал ожирению I степени. В подгруппах 3 и 4 ожирение I степени было отмечено у 24 и у 22 % соответственно, у 32 и 33 % – масса тела была избыточной.

При сравнении значений показателей гемодинамики у механизаторов с различным профессиональным стажем работы более целесообразные изменения выявлены у лиц, проработавших в профессии меньшее количество лет. Уровни артериального давления крови, как систолического, так и диастолического, с увеличением стажа работы в профессии повышались, и в 4-й стажевой подгруппе были наибольшие, достоверно различаясь ( р <0,05–0,01) с уровнями в подгруппе 1. Установлено, что в подгруппах 1 и 2 повышенное систолическое артериальное давление имели 50 % обследованных, при этом в подгруппе 1

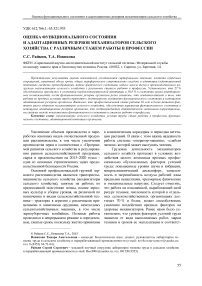

Показатели функционального состояния и адаптационных резервов организма механизаторов с различным стажем работы в профессии

|

Показатель |

Стажевые подгруппы |

|||||||

|

подгруппа 1, п= 16 |

подгруппа 2, n =26 |

подгруппа 3, n =25 |

подгруппа 4, n =18 |

|||||

|

M |

SD |

M |

SD |

M |

SD |

M |

SD |

|

|

Возраст, лет |

29,1 |

5,8 |

45,4 |

6,2 |

38,0 |

8,1 |

56,4 |

3,4 |

|

Профессиональный стаж, лет |

4,2 |

2,4 |

13,6 |

2,6 |

23,1 |

3,0 |

37,2 |

4,3 |

|

Масса тела, кг |

71,6 |

11,8 |

73,7 |

13,6 |

77,8 |

15,3 |

78,0 |

12,1 |

|

ИМТ, кг/м 2 |

23,6 |

3,0 |

24,9 |

4,2 |

26,3 |

4,9 |

26,2 |

3,6 |

|

САД, мм рт.ст. |

140,8 |

13,5 |

148,4** |

25,7 |

145,0 ** |

17,4 |

158,2* |

17,2 |

|

ДАД, мм рт. ст. |

77,7 |

13,9 |

84,3 |

11,5 |

85,2** |

9,8 |

92,2* |

9,8 |

|

ЧСС, уд. / мин |

78,6 |

11,1 |

74,3 |

10,0 |

76,8 |

9,7 |

76,5 |

14,3 |

|

ПД, мм рт. ст. |

63,1 |

17,0 |

64,0 |

21,1 |

59,8 |

14,4 |

65,9 |

15,6 |

|

СДД, мм рт. ст. |

98,7 |

11,2 |

105,7** |

14,5 |

105,1** |

10,9 |

114,2* |

10,4 |

|

МОК, мл /мин |

4922,0 |

1304,6 |

4020,9*; ** |

994,8 |

3626,2*; ** |

996,7 |

2966,0* |

733,2 |

|

ОПСС, дин |

1750,9 |

661,9 |

2259,3*; ** |

755,4 |

2512,8*; ** |

852,4 |

3280,4* |

999,4 |

|

АП, баллы |

2,675 |

0,367 |

2,947** |

0,563 |

3,073*; ** |

0,403 |

3,462* |

0,334 |

|

ИФС |

0,507 |

0,171 |

0,446** |

0,201 |

0,392*; ** |

0,136 |

0,227* |

0,214 |

П р и м е ч а н и е: * - различия достоверны по сравнению с подгруппой 1; ** - различия достоверны по сравнению с подгруппой 4.

преобладало САД в диапазоне 140-159 (у 33 %), а в подгруппе 2 в пределах 160-179 (у 23 %). В подгруппе 3 повышенное систолическое артериальное давление отмечено у 40 %, а в подгруппе 4 - у 89 %. Следует отметить, что у механизаторов со стажем работы более 30 лет систолическое давление в диапазонах 140-159 и 160-179 мм рт. ст. составляло почти по 40 %, и у 11 % САД было выше 180 мм рт. ст. В подгруппе 4 у 45 % отмечено повышенное диастолическое артериальное давление. Уровни минутного объема крови и общего периферического сопротивления сосудов достоверно (р <0,03) отличались по сравнению с таковыми в остальных подгруппах. Выявленные изменения показателей гемодинамики у обследованных механизаторов свидетельствуют о нарастании рассогласования механизмов регуляции кровообращения с увеличением стажа работы, а соответственно и возраста, что может расцениваться как проявление предпатологических состояний.

Оценка ИФС у лиц с различным стажем работы в профессии показала, что в стажевых подгруппах 1 и 2 низкий уровень физического состояния имели 25 и 26 % обследованных соответственно. С увеличением возраста и стажа отмечено резкое нарастание числа лиц с низким уровнем индекса физического состояния: так, в подгруппах 3 и 4 их доля составляла 48 и 72 % соответственно.

Во всех изучаемых подгруппах зафиксированы повышенные значения адаптационного потенциала, свидетельствующие о нарушении адаптации. После 10 лет работы в профессии отмечалось резкое, более чем в 3,5 раза по сравне- нию с подгруппой 1, возрастание доли обследованных с неудовлетворительной адаптацией (до 23,08 %), у механизаторов уровни АП соответствовали состоянию срыва адаптации. С увеличением стажа работы отмечается тенденция к нарастанию числа срывов адаптационных возможностей организма: так, в подгруппе 3 доля таких лиц составила 16 %, а в группе 4 - 50 %. Уровни адаптационного потенциала в подгруппах 3 и 4 достоверно выше по сравнению с подгруппой 1 (р=0,003594 и 0,000001 соответственно).

Выводы. Установлено, что у обследованных механизаторов сельского хозяйства, трудовая деятельность которых связана с сочетанным воздействием комплекса вредных факторов условий труда, наблюдалось ухудшение функционального состояния организма и снижение адаптационного потенциала, что усугублялось с увеличением стажа работы в профессии.

На основании полученных данных можно заключить, что профессиональный стаж работы 10 лет и более является фактором риска здоровью механизаторов сельского хозяйства, обусловливая нарушения функционального состояния и истощение адаптационных резервов организма, что подтверждается статистически значимыми корреляционными связями между показателями функционального состояния и стажем работы в профессии.

Результаты исследований свидетельствуют об актуальности разработки и реализации комплекса профилактических мероприятий, направленных на восстановление функциональных резервов организма механизаторов сельского хозяйства в процессе трудовой деятельности.

Список литературы Оценка функционального состояния и адаптационных резервов механизаторов сельского хозяйства с различным стажем работы в профессии

- Баевский Р.М., Берсенева А.П. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний. -М.: Медицина, 1997. -320 с.

- Мелентьев А.В. Подходы к профилактике кардиоваскулярного риска у рабочих промышленных предприятий//Здоровье населения и среда обитания. -2012. -№ 9 (234). -С. 12-13.

- Пирогова Е.А., Иващенко Л.Я., Страпко Н.П. Влияние физических упражнений на работоспособность и здоровье человека. -Киев: Здоровье, 1986. -С. 4-143.

- Профессиональный риск для здоровья работников сельского хозяйства, гигиенические аспекты его оценки и управления (обзор литературы)/Т.А. Новикова, В.Ф. Спирин, Н.А. Михайлова, В.М. Таранова//Медицина труда и промышленная экология. -2012. -№ 5. -С. 22-28.

- Спирин В.Ф., Новикова Т.А., Герштейн Е.Г. Гигиенические проблемы управления профессиональными рисками у работников сельского хозяйства//Здравоохранение Российской Федерации. -2008. -№ 1. -С. 19-20.

- Условия труда как факторы профессионального риска функциональных нарушений у механизаторов сельского хозяйства/Т.А. Новикова, С.С. Райкин, В.С. Буянов, В.Ф. Спирин, Р.Б. Рахимов//Анализ риска здоровью. -2014. -№ 2. -С. 48-53.