Оценка функционального состояния организма при эксплуатации защитного многоразового костюма как средства минимизации риска инфицирования медицинского персонала

Автор: Юдин Андрей Борисович, Калтыгин Максим Владимирович, Коновалов Евгений Анатольевич, Власов Анатолий Анатольевич, Альтов Дмитрий Анатольевич, Батов Вячеслав Евгеньевич, Ширяева Алена Игоревна, Якунчикова Елена Андреевна, Данилова Ольга Александровна

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Оценка риска в организации здравоохранения

Статья в выпуске: 4 (36), 2021 года.

Бесплатный доступ

В период пандемии новой коронавирусной инфекции последней линией защиты медицинского персонала является применение средств индивидуальной защиты как средств минимизации риска биологического заражения. В условиях кадрового дефицита медицинским работникам приходится от 4 до 12 ч работать в «красной зоне» в средствах защиты. Известно, что защитная одежда негативно влияет на функциональное состояние организма и работоспособность персонала. Оценка современных защитных костюмов позволит разработать рекомендации по их применению с учетом соблюдения баланса между необходимой степенью защиты, обеспечением благоприятных эргономических показателей и снижением риска отрицательного воздействия на функциональное состояние и работоспособность. Осуществлена гигиеническая оценка риска для здоровья медицинских работников при использовании защитного костюма многоразового использования, изготовленного из полиэфирной ткани с полиуретановым мембранным покрытием и антистатической нитью. В ходе эксперимента проведена оценка теплового состояния организма, психофизиологического состояния, реакции кардиореспираторной системы добровольцев в условиях лаборатории при восьмичасовом рабочем дне в контролируемых микроклиматических условиях. Участниками эксперимента в ходе анкетирования оценена эргономика изделия. Динамика теплообмена и величина изменения комплекса термофизиологических показателей при использовании защитного костюма определили теплосодержание организма добровольцев, соответствующее оптимальным нормативным величинам. Данные психофизиологического и психического состояния в динамике исследования не показали статистически значимых изменений. Параметры газообмена закономерно увеличивались в фазу «нагрузки», однако значимых изменений не регистрировалось ни в одну из фаз исследования. Гигиеническая оценка теплового состояния организма, функционального состояния сердечно-сосудистой, дыхательной систем и психофизиологических параметров подтвердила безопасность пребывания в защитном костюме без риска для здоровья добровольцев.

Средства индивидуальной защиты, риск здоровью, тепловое состояние организма, функциональное состояние организма, газообмен, психофизиологические параметры

Короткий адрес: https://sciup.org/142231443

IDR: 142231443 | УДК: 613.636 | DOI: 10.21668/health.risk/2021.4.17

Текст научной статьи Оценка функционального состояния организма при эксплуатации защитного многоразового костюма как средства минимизации риска инфицирования медицинского персонала

11 марта 2020 г. ВОЗ объявила о начале пандемии новой коронавирусной инфекции, при которой возникла потребность развертывания в стационарах дополнительных коек для лечения больных. Недостаток специалистов способствовал увеличению нагрузки на медицинский персонал, привлекаемый для работы с больными этой патологией, вне зависимости от специальности и должности [1, 2]. Недостаточность информации в отношении путей передачи новой инфекции и отнесение ее ко II группе патогенности обусловили необходимость применения средств индивидуальной защиты (СИЗ) для минимизации риска биологического заражения [3, 4]. В условиях кадрового дефицита медицинским работникам приходилось от 4 до 12 ч работать в «красной зоне» в защитных костюмах [5–8].

Большая часть материалов, применяемых для изготовления СИЗ, обладает низкой воздухо- и парапроницаемостью, что способствует перегреванию организма даже при оптимальной температуре воздуха [9–12]. Согласно рекомендациям ВОЗ и Роспотребнад-зора1 медицинский персонал, привлекаемый к работе в условиях риска заражения, должен использовать СИЗ от биологических агентов по типу противочумных костюмов [13]. Костюмы обеспечивают надежную защиту, однако медицинский персонал при их использовании испытывает дискомфорт и отмечает ухудшение функционального состояния организма и снижение работоспособности, связанные с нарушением теплового обмена организма и неудовлетворительными эргономическими характеристиками костюмов [14–17]. Работа медицинских специалистов во время пандемии осуществлялась в условиях повышенных температур воздуха, особенно в летний период, что усугубляло неблагоприятное воздействие СИЗ и повышало риск перегревания организма [18, 19].

Наличие широкого выбора защитных костюмов, изготовленных их разных материалов, отличающихся по уровню влияния на организм человека, требует проведения оценки их воздействия на функциональное состояние, умственную и физическую работоспособность медицинских работников.

Цель исследования – гигиеническая оценка риска для здоровья медицинских работников при использовании защитного костюма многоразового использования.

Задачи:

-

1. Исследовать показатели теплового состояния организма добровольцев в защитном костюме в течение 8 ч в стационарной лаборатории.

-

2. Проанализировать психические и психофизиологические показатели организма.

-

3. Исследовать реакцию кардиореспираторной системы на работу в защитном костюме.

-

4. Оценить эргономические характеристики защитного костюма путем анкетирования.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие шесть практически здоровых добровольцев-мужчин в возрасте от 36 до 54 лет. Вес добровольцев, участвующих в исследовании, составил 85,9 ± 16,4 кг, рост – 176 ± 4,7 см.

Проведение исследований одобрено локальным этическим комитетом Государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины Министерства обороны Российской Федерации.

Оценивалось функциональное состояние организма добровольцев при эксплуатации многоразового костюма, изготовленного из полиэфирной ткани с полиуретановым мембранным покрытием и антистатической нитью (далее – костюм). Костюм состоял из комбинезона и бахил. В комплекте с костюмом использовались две пары хирургических нитриловых перчаток на каждую руку, очки защитные закрытые и респиратор класса FFP2 (KN95). Под костюм надевалось хлопчатобумажное нижнее белье (трусы и футболка с длинным рукавом), одинаковое для всех добровольцев, на ноги – хлопчатобумажные носки и варианты летней обуви в виде кроссовок.

Размер костюма для каждого добровольца подбирался из шести типоразмеров в соответствии с росто-весовыми показателями. Время непрерывного ношения составило 8 ч (продолжительность рабочего дня). Во время эксперимента пища и вода добровольцами не употреблялись.

Исследования проводились в условиях лаборатории при температуре воздуха 25,4 ± 0,1 ºС, влажности воздуха 33,9 ± 1,1 %, скорости движения воздуха 0,2 ± 0,1 м/с.

При проведении исследований использовались:

-

1. Комплект мониторинга термофизиологических показателей человека КМТП-01 (ООО «Спец-медтехника, г. Санкт-Петербург) для измерения параметров температуры и теплового потока в диапазоне температур от 0° до 50 °С (погрешность измерения ± 0,05 °С).

-

2. Метеометр «МЭС-200» (ЗАО «НПП «Элек-тронстандарт», г. Санкт Петербург) с целью регистрации параметров микроклимата.

-

3. Весы электронные: «ТВМ-150» с точностью измерения до 50 г (АО «Масса-К», г. Санкт Петербург), «В1-15» с точностью измерения до 2–5 г в зависимости от диапазона измерения массы исследуемого образца (АО «Масса-К», г. Санкт Петербург) для определения массы тела добровольцев и элементов экипировки.

В процессе исследований определялись и оценивались:

-

– возможность пребывания добровольцев (состояние покоя и легкой физической нагрузки) в образцах костюма при температуре окружающего воздуха 25,0 ºС и относительной влажности воздуха не более 80 % в течение 8 ч без риска для здоровья;

-

– динамика теплообмена и теплового состояния организма;

-

– интенсивность и эффективность влагопотерь;

-

– микроклиматические параметры в рабочей зоне (температура воздуха и его относительная влажность, скорость движения воздуха).

При проведении исследований регистрировались показатели:

-

– ректальная температура ( Т р );

-

– температура кожи на 11 избранных для исследования участках тела ( Т к );

-

– плотность теплового потока на 11 избранных для исследования участках тела (ПТП);

-

– общие и локальные теплоощущения;

-

– масса тела добровольца без одежды;

-

– масса каждого элемента экипировки.

Все вышеперечисленные термофизиологические показатели, а также микроклиматические параметры определялись перед началом испытаний (фоновые значения), через каждые 30 мин экспериментальных исследований и в конце испытаний. Весовые характеристики добровольцев и элементов экипировки определялись перед началом и по завершении экспериментальных исследований. По окончании работы осуществлялся телесный осмотр добровольцев с целью выявления признаков раздражения кожных покровов.

На основании результатов проведенных измерений рассчитывались интегральные показатели теплового состояния организма добровольцев: средневзвешенная температура кожи (СВТК), средняя температура тела (СТТ), средневзвешенный тепловой поток (СВТП), суммарные теплопотери, изменение теплосодержания организма (Δ Q ). В качестве интегральной характеристики гигиенических свойств комплекта СИЗ, влияющей на теплообмен организма, рассчитывалась эффективность испарения пота.

В начале каждого часа в течение 5 мин добровольцы выполняли легкую физическую нагрузку (ходьба по беговой дорожке со скоростью 5 км/ч без подъема полотна дорожки) с регистрацией показателей газоанализа, при этом использовались система для эргоспирометрических исследований и газоана-лиза MetaLyzer 3B (Сortex, Германия) и совместимый со спирометрической системой тредбан Т-2100 (General electric, США).

Реакцию кардиореспираторной системы (КРС) оценивали на девяти временных точках: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 ч после снятия костюма.

Анализировались первичные (легочная вентиляция (VE), парциальное давление кислорода и углекислого газа на вдохе и выдохе, частота сердечных сокращений (ЧСС), частота дыхательных движений (ЧДД), дыхательный объем (ДО)) и производные показатели (потребление кислорода (VO2), выделение углекислого газа (VCO2), дыхательный коэффициент (ДК), дыхательный объем (ДО), интенсивность метаболизма (МЭ)).

Все свободное от регистрации показателей функционального состояния организма время (20–30 мин каждого часа исследований) добровольцы получали умеренную умственную нагрузку, включающую проведение ряда психодиагностических методик (методика многостороннего исследования личности и 16-факторный личностный опросник), что моделировало профессиональную деятельность медицинского персонала в условиях «красной зоны».

Каждый час проводилось измерение артериального давления, психофизиологическое тестирование (скорость простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР), скорость сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР), показатели самочувствия, активности и настроения по результатам анкеты «САН»). Психофизиологические показатели оценивались с использованием аппаратно-программного комплекса «НС-Психотест» («Нейрософт», Россия, г. Иваново).

По окончании эксперимента каждый доброволец проходил анкетирование с использованием разработанной оригинальной анкеты для анализа удобства эксплуатации костюма, субъективного состояния во время исследований и оценки теплоощущения.

Статистическую обработку результатов осуществляли с использованием пакета прикладных компьютерных программ Statistica for Windows версии 10.0. Для определения достоверности различий между двумя выборками парных измерений применяли Т -крите-рий Вилкоксона; выделение связей между переменными в зависимой выборке выполняли с помощью коэффициента корреляции Спирмена ( rxy ) при уровне значимости 95 % ( p ≤ 0,05). При нормальном распределении значений показателей для описания усредненных значений использовали среднее значение ( M ), статистическую ошибку среднего ( m ) и стандартное отклонение ( SD ). При распределении значений, отличном от нормального, для описания усредненных значений применяли медиану ( Ме ), а для разброса значений – первый ( Q1 ) и третий ( Q3 ) квартили. Для анализа показателей газоанализа использовали однофакторный дисперсионный анализ.

Результаты и их обсуждение. Результаты динамики показателей теплового состояния организма добровольцев при восьмичасовом пребывании в костюме представлены в табл. 1.

При оценке теплового состояния установлено, что в описанных выше условиях экспериментальных исследований у всех добровольцев к концу опытов отмечалось незначительное (в среднем на 0,2 ºС) повышение ректальной температуры. При этом общая субъективная оценка своего теплового состояния характеризовалась добровольцами как «тепло». Следует

Таблица 1

Динамика показателей теплового состояния

Факт незначительного общего нагрева организма подтверждается динамикой температур на избранных для исследования участках поверхности тела добровольцев, а также величиной теплоотдачи «сухими» путями (в основном – конвекцией и радиацией, в меньшей степени – проведением (кон-дукцией)) на этих участках.

При этом установлены определенные различия в динамике термофизиологических показателей на отдельных сегментах тела. Наибольший прирост температуры кожи (от 2,8 до 3,4 ºС) отмечался на туловище, за исключением области лопаток, где повышение температуры не превысило 1,4 ºС. При этом теплоотдача с поверхности груди, живота и поясницы в среднем за период исследования составила 22,1–25,0 Вт/м2. Аналогичный показатель в области задней поверхности грудной клетки был объективно выше – 30,8 Вт/м2, что в определенной степени объясняет меньший по сравнению с другими участками тела прирост температуры.

Сопоставимыми с поверхностью туловища были динамика температуры кожи и теплоотдача на стопах. Наибольший прирост температуры кожи и наименьшая теплоотдача имели место на подошвах стоп. К концу исследований температура кожи на этом участке тела увеличилась на 3,8 ºС до значения 35,8 ºС. При этом конечный уровень отдачи тепла составил всего 16,5 Вт/м2, что обусловлено более высокими теплоизолирующими характеристиками слоев одежды на этом участке тела. В то же время прирост температуры кожи на тыльной поверхности стоп был более умеренным – 2,8 ºС. При этом уровень теплоотдачи был несколько выше – в среднем 25,8 Вт/м2.

Прирост температуры кожи верхних и нижних конечностей, за исключением их дистальных отделов

(кистей рук и стоп), был объективно ниже по сравнению с аналогичными показателями на туловище. Так, температура кожи на бедре и плече к концу исследований не превышала более чем на 2,1 ºС исходные значения, а на голени – не более чем на 1,7 ºС. При этом теплоотдача на этих участках поверхности тела находилась в пределах 35,1–39,8 Вт/м2. В аналогичной ситуации следует отметить более выраженный прирост (2,5 ºС) температуры кожи кистей рук на фоне достаточно высокой плотности теплового потока на этом участке тела (60,8 Вт/м2). Это объясняется, с одной стороны, низкими теплоизолирующими характеристиками перчаток и отсутствием прослойки инертного воздуха между внутренней их поверхностью и кожей, а с другой стороны, практически отсутствием эффективного испарения пота, оказывающего охлаждающий эффект, на этом участке тела.

Поскольку конструкция капюшона костюма не обеспечивает его плотного прилегания к лицу и полного перекрытия поверхности лба, состояние теплообмена на этом участке тела следует считать не в полной мере информативным. Тем не менее изменение температуры кожи лба характеризовалось ее повышением на 1,9 ºС по отношению к исходному уровню на фоне достаточно высокой теплоотдачи – 65,2 Вт/м2.

Помимо динамики температуры поверхности участков тела следует отметить показатели, характеризующие эффективность отведения пота с поверхности кожи в верхние слои одежды, а также эффективность его испарения.

Установлено, что интенсивность выделения пота у добровольцев в костюме в среднем составила 111,5 г/ч. На этом фоне элементами экипировки задерживалось в среднем 40,8 г пота, что свидетельствует о высокой эффективности его испарения – 95,5 %. В итоге за счет испарения выделившегося пота при использовании костюма теплопотери составили 34,4 Вт/м2.

Динамика температурного режима организма, уровни теплоотдачи «сухими» путями и за счет испарения пота определили характер и величину изменения интегральных показателей теплового состояния организма у добровольцев.

К концу исследований повышение СВТК составило в среднем 2,3 ºС, в основном за счет повышения температуры поверхности туловища и дистальных отделов конечностей. При этом конечная величина (34,2 ºС) данного показателя соответствует допустимому уровню теплового состояния организма при выполнении легкой физической работы (33,0 ± 2,0 ºС) и оптимальным значениям применительно к состоянию относительного покоя или операторской деятельности (33,5 ± 1,0 ºС). Динамика ректальной температуры и СВТК определили величину изменения интегрального показателя температурного режима организма – СТТ. Увеличение данного показателя за восьмичасовый период составило 1,1 ºС, что свидетельствовало о незначительном напряжении механизмов терморегуляции в организме добровольцев и сбалансированном теплообмене с окружающей средой. Данное положение подтверждается характером и величиной общих теплопо-терь организма. Так, конвекцией и радиацией в период исследований из организма добровольцев выводилось в среднем 36,4 Вт/м2 тепла, а испарением пота, как было описано выше, – 34,4 Вт/м2, то есть практически такое же количество. Таким образом, суммарные теплопотери составили 70,8 Вт/м2.

В целом динамика теплообмена и величина изменения комплекса термофизиологических показателей определили избыточное теплосодержание организма добровольцев на уровне 5,6 Вт/м2, что соответствует оптимальным нормативным величинам (от –16,0 до +16 Вт/м2).

Исследование изменений психофизиологических параметров добровольцев в процессе непрерывной эксплуатации костюма проводилось на основании представлений о многоуровневой морфологической и функциональной организации организма человека.

Анализ полученных данных не выявил статистически достоверных изменений показателей психофизиологического и психического состояния добровольцев (кроме количества ошибок в ПЗМР), в связи с этим вся динамика процессов описана на уровне тенденций. Отсутствие статистической значимости может быть обусловлено несколькими причинами: относительно небольшой выборкой, вариабельностью значений изучаемых параметров, отсутствием значимой динамики данных.

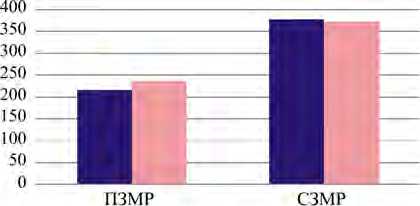

Сравнение времени ПЗМР и СЗМР показало колебание в пределах референтных значений без видимой закономерной связи со значениями микроклимата и циклами предъявления физической и умственной нагрузки (табл. 2 и 3).

Таблица 2

Динамика времени простой зрительно-моторной реакции добровольцев

|

№ п/п |

Фон, мс |

Нагрузка, мс |

|||||||

|

1 ч |

2 ч |

3 ч |

4 ч |

5 ч |

6 ч |

7 ч |

8 ч |

||

|

1 |

209,4 |

199,1 |

234,23 |

241,53 |

268,43 |

237,17 |

232,11 |

242,936 |

230,74 |

|

2 |

235,28 |

237,84 |

239,54 |

243,59 |

237,5 |

236,51 |

248,01 |

234,97 |

256,77 |

|

3 |

202,04 |

191,54 |

198,69 |

201,09 |

195,3 |

199,1 |

202,04 |

191,94 |

198,54 |

|

4 |

273,74 |

256,64 |

303,1 |

274,19 |

274,24 |

277,57 |

275,79 |

288,76 |

266,77 |

|

5 |

205,19 |

201,53 |

221,57 |

220,44 |

230,27 |

213,64 |

205,09 |

211,93 |

223,33 |

|

6 |

216,76 |

201,12 |

208,8 |

221,66 |

221,34 |

219,24 |

223,97 |

234,41 |

211,54 |

Таблица 3

Динамика времени сложной зрительно-моторной реакции добровольцев

|

№ п/п |

Фон, мс |

Нагрузка, мс |

|||||||

|

1 ч |

2 ч |

3 ч |

4 ч |

5 ч |

6 ч |

7 ч |

8 ч |

||

|

1 |

346,31 |

380,75 |

438,99 |

504,87 |

418,01 |

408,98 |

417,97 |

399,06 |

351,28 |

|

2 |

403,45 |

419,93 |

372,24 |

388,2 |

345,64 |

421,37 |

360,93 |

334,84 |

326 |

|

3 |

344,51 |

357,87 |

353,59 |

332,35 |

339,49 |

337,4 |

311,47 |

306,87 |

288 |

|

4 |

415,9 |

424,5 |

428,48 |

445,93 |

424,84 |

434,38 |

417,64 |

426,97 |

439,64 |

|

5 |

411,76 |

398,64 |

414,17 |

411,57 |

464,58 |

412,13 |

423,24 |

426,94 |

398,04 |

|

6 |

376,92 |

357,16 |

379,45 |

406,48 |

364,91 |

369,13 |

379,89 |

376,89 |

370,58 |

Рис. 1. Усредненные показатели ( Ме ) времени ПЗМР и СЗМР у группы добровольцев перед началом и после окончания исследования ( n = 6): синий столбец – до исследования, красный столбец – после исследования

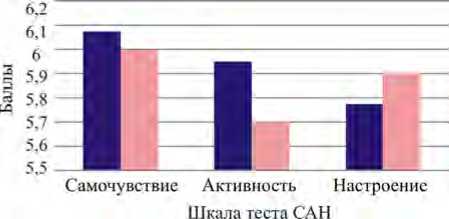

Рис. 2. Усреднённые показатели ( Ме ) теста САН у группы добровольцев перед началом и после окончания исследования ( n = 6): синий столбец – до исследования, красный столбец – после исследования

Таблица 4

Динамика показателей шкалы активности теста САН

|

№ п/п |

Фон, балл |

Нагрузка, балл |

|||||||

|

1 ч |

2 ч |

3 ч |

4 ч |

5 ч |

6 ч |

7 ч |

8 ч |

||

|

1 |

6 |

5,5 |

5,5 |

5,7 |

4,7 |

5,4 |

5,6 |

5,5 |

4,7 |

|

2 |

6 |

6,2 |

6 |

6 |

6 |

6,1 |

5,8 |

5,7 |

5,9 |

|

3 |

6 |

5,6 |

5,6 |

6,1 |

6 |

6 |

5,9 |

5,7 |

5,6 |

|

4 |

6,2 |

6 |

5,8 |

5,8 |

5,5 |

5,3 |

5,8 |

5,7 |

5,4 |

|

5 |

5,7 |

5,8 |

5,8 |

5,9 |

5,8 |

5,8 |

5,8 |

5,8 |

5,8 |

|

6 |

5,9 |

6 |

5,7 |

6,1 |

5,9 |

5,6 |

5,9 |

5,6 |

5,9 |

Среднее время ПЗМР имело тенденцию к увеличению в конце исследования по сравнению с исходными значениями (216,76 [209,4; 235,86] и 236,63 [233,5; 245,71] мс соответственно, p < 0,08), а время СЗМР не имело значимых различий (рис. 1).

Все добровольцы при выполнении теста ПЗМР допустили на одну ошибку больше после окончания исследования (0 [0; 0] и 1 [1; 1] шт. соответственно, p < 0,04), что может быть связано либо с утомлением, либо с синдромом «психической демобилизации» на фоне окончания исследования.

При выполнении теста, позволяющего получить субъективную оценку обследуемыми своего состояния (тест «Самочувствие, активность, настроение» – САН), выявлено общее снижение самочувствия, активности и настроения в пределах нормы. При этом после окончания всех исследовательских мероприятий возник диссонанс в виде изолированного снижения самочувствия и активности (5,95 [5,9; 6,0] и 5,7 [5,4; 5,8] мс соответственно, p < 0,08) по сравнению с настроением, что говорит о физиологическом утомлении испытуемых, а не характеризует общее угнетение нервной системы по сравнению с исходным состоянием (рис. 2).

Субъективное улучшение настроения после окончания исследования, по нашему мнению, прежде всего, связано с завершением всей процедуры эксперимента и обусловлено общим расслаблением испытуемого.

Наибольший вклад в отрицательную динамику показателей активности внесли результаты тестирования первого добровольца, показавшего снижение на 4-м и 8-м часу исследования, вероятнее всего, это связано с исходными антропометрическими и физиологическими данными обследуемого (табл. 4).

Подводя итог изучению изменений объективных психофизиологических и субъективных психологических параметров состояния добровольцев в процессе оценки возможности непрерывной эксплуатации костюма, можно сделать вывод, что данные психофизиологического и психического состояния добровольцев в динамике исследования не показали статистически значимых изменений и колебались, не выходя за пределы референтных значений. Субъективное ощущение приподнятого настроения на фоне ухудшения общего самочувствия и активности, а также увеличение количества ошибок ПЗМР вызвано развитием синдрома «психической демобилизации» после завершения действия экспериментальной нагрузки.

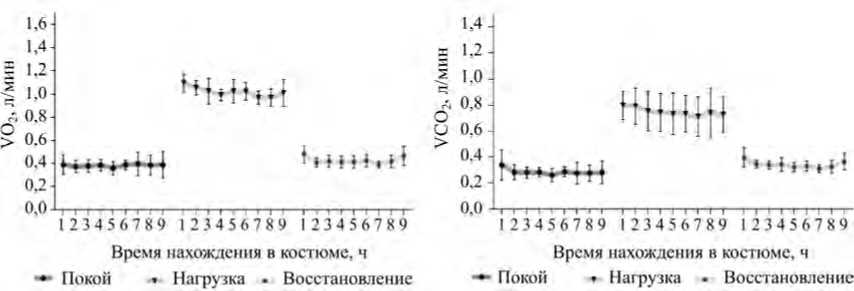

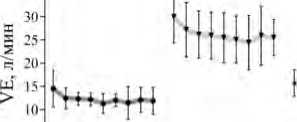

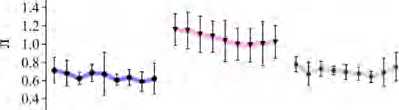

Результаты измерений параметров газообмена (VO 2 , VCO 2 ) представлены на рис. 3. Анализу подвергались данные, полученные во всех фазах исследования: покоя, нагрузки и восстановления.

а

б

Рис. 3. Динамика изменения показателей газообмена в зависимости от времени нахождения в костюме: а – VO2; б – VСO2

40-1

35-

5-

35-1

10-

123456789 123456789 123456789 Время нахождения в костюме, ч

* Покой • Нагрузка • Восстановление

а

0J---- f I ! . I I I !-----, Т . ! I 1 !----1 . Г • Т-Т ITT

123456789 123456789 123456789

Время нахождения в костюме, ч

-

-~ Покой • Нагрузка • Восстановление

0 1 1

11.

1

'1

1 г—I !—1 Г—I 1 1 1

11

- 1 -Г-1 Г

123456789 123456789 123456789

2.0

б

130-1 120-

1.8

1.6

0.2

0.0 I I I I I I 1 г I-------1 I I I I Г I ! I-------1 Г I 'I . I I I I

123456789 123456789 123456789

Время нахождения в костюме, ч

-

■» Покой • Нагрузка • Восстановление

Время нахождения в костюме, ч

* Покой • Нагрузка • Восстановление

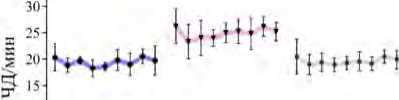

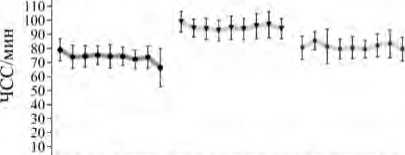

Рис. 4. Динамика изменения показателей КРС в зависимости от времени нахождения в костюме: А – VЕ; Б – ЧД; В – ЧСС; Г – ДО

Параметры газообмена добровольцев закономерно увеличивались в фазу нагрузки, однако значимых изменений в течение 8 ч ношения костюма не регистрировалось ни в одну из фаз исследования. Параметры КРС, такие как: частота сердечных сокращений, частота дыхательных движений, дыхательный объем, минутная вентиляция легких, также закономерно увеличиваются только во время ходьбы на дорожке, однако не меняются в течение 8 ч нахождения в костюме. Большая дисперсия значений обусловлена разными антропометрическими данными и исходным уровнем физической работоспособности испытуемых (рис. 4).

Результаты статистической обработки не показали значимого влияния фактора «Нахождение в костюме» на показатели газообмена и кардиореспи-раторной системы как в покое, так и при выполнении легкой физической нагрузки.

Оценка эргономических характеристик костюма проведена посредством анкетирования добровольцев. Разработанная оригинальная анкета включала 50 вопросов по эргономике изделия, общая оценка производилась по сумме баллов. За каждый положительный ответ присваивался 1 балл, за отрицательный ответ – 0 баллов, при затруднении с ответом – 0,5 балла. Критерии общей оценки эргономических характеристик включали:

-

• хорошо – 40–50 баллов;

-

• удовлетворительно – 30–40 баллов;

-

• неудовлетворительно – менее 30 баллов.

Среднее значение по результатам анкетирования составило 43 балла, что соответствует эргономическим характеристикам оценки «хорошо».

Результаты субъективных ощущений по тепловому состоянию организма, полученные в ходе анкетирования, соответствовали объективным данным исследований. Субъективные теплоощущения оценены добровольцами как «тепло» или «комфортно», оценок «жарко» при температуре окружающего воздуха 25 ºС не зарегистрировано. Эргономические характеристики костюма не препятствовали осуществлению профессиональной деятельности добровольцев.

Таким образом, экспериментальная оценка теплового состояния организма с учетом функционального состояния сердечно-сосудистой, дыхательной систем и психофизиологических параметров при относительном покое и легкой физической нагрузке, температуре окружающей среды 25,0 ºС на протяжении 8 ч подтвердила безопасность пребывания в защитном костюме без риска для здоровья добровольцев.

Выводы:

-

1. Использование костюма при температуре воздуха 25 ºС и легкой физической нагрузке обеспечивает адекватный теплообмен и не приводит к риску перегревания организма.

-

2. Данные психофизиологического и психического состояния добровольцев в динамике исследования не показали статистически значимых измене-

- ний и колебались, не выходя за пределы референтных значений, что говорит об отсутствии неблагоприятного влияния на психофизиологические и психические функции работников, осуществляющих профессиональную деятельность с применением костюма. Отрицательная динамика субъективных показателей самочувствия, активности и настроения обусловлена утомлением и не связана с общим угнетением центральной нервной системы. Субъективное ощущение приподнятого настроения на фоне ухудшения общего самочувствия и активности, а также увеличение количества ошибок простой зрительно-моторной реакции вызваны развитием синдрома «психической демобилизации» после завершения действия экспериментальной нагрузки.

-

3. Значимых изменений показателей кардиорес-пираторной системы в зависимости от времени нахождения в костюме не выявлено. Полученные данные говорят о том, что в течение 8 ч отсутствует негативное влияние на кардиореспираторную систему.

-

4. Использование костюма не приводит к нарушению эргономики.

Финансирование. Исследование проведено в рамках научно-исследовательской работы шифр «Лайтер ВМ» при финансовом обеспечении ООО «Баска», г. Кострома.

Список литературы Оценка функционального состояния организма при эксплуатации защитного многоразового костюма как средства минимизации риска инфицирования медицинского персонала

- Факторы риска инфицирования медицинских работников SARS-COV-2 и меры профилактики / Н.И. Шулакова, А.В. Тутельян, О.А. Квасова, В.Г. Акимкин, А.В. Конюхов // Медицина труда и промышленная экология. – 2021. – T. 61, № 1. – С. 34–39. DOI: 10.31089/1026-9428-2021-61-1-34-39

- Heat stress and thermal perception amongst healthcare workers during the COVID-19 pandemic in India and Singapore / J. Lee, V. Venugopal, P.K. Latha, S.B. Alhadad, C.H.W. Leow, N.Y. De Goh, E. Tan, T. Kjellstrom [et al.] // International journal of environmental Research and Public Health. – 2020. – Vol. 17, № 21. – P. 8100. DOI: 10.3390/ijerph17218100

- COVID-19 у медицинских работников (обзор литературы и собственные данные) / Л.А. Шпагина, Л.П. Кузьмина, О.С. Котова, И.С. Шпагин, Н.В. Камнева, Г.В. Кузнецова, К.В. Лихенко-Логвиненко // Медицина труда и промышленная экология. – 2021. – Т. 61, № 1. – С. 18–26. DOI: 10.31089/1026-9428-2021-61-1-18-26

- Профессиональные аспекты новой коронавирусной инфекции (COVID-19) / Ю.Ю. Горблянский, Е.П. Конторович, О.П. Понамарева, Е.И. Волынская // Медицина труда и промышленная экология. – 2021. – Т. 61, № 2. – С. 103–114. DOI: 10.31089/1026-9428-2021-61-2-103-114

- Agarwal A., Agarwal S., Motiani P. Difficulties encountered while using PPE kits and how to overcome them: An Indian perspective // Cureus. – 2020. – Vol. 12, № 11. – P. e11652. DOI: 10.7759/cureus.11652

- Headaches associated with personal protective equipment – a cross‐sectional study among frontline healthcare workers during COVID‐19 / J.J.Y. Ong, C. Bharatendu, Y. Goh, J.Z.Y. Tang, K.W.X. Sooi, Y.L. Tan, B.Y.Q. Tan, H.-L. Teoh [et al.] // Headache. – 2020. – Vol. 60, № 5. – P. 864–877. DOI: 10.1111/head.13811

- Human factor considerations in using personal protective equipment in the COVID-19 pandemic context: binational survey study / A. Parush, O. Wacht, R. Gomes, A. Frenkel // Journal of medical internet research. – 2020. – Vol. 22, № 6. – P. 19947. DOI: 10.2196/19947

- Operating 12-hour staff shifts on COVID-19 patients: A Harmful and Unwanted Proposal / T.C.R.V. Van Zundert, J.V. Overloop, D.Q. Tran, A.A.J. Van Zundert // Anesthesia and Analgesia. – 2020. – Vol. 131, № 6. – P. e257–e258. DOI: 10.1213.ANE.0000000000005202

- Конюхов А.В., Герегей А.М., Лемешко В.И. Особенности теплового состояния медицинских работников при использовании средств индивидуальной защиты от биологических факторов // Медицина труда и промышленная экология. – 2020. – Т. 60, № 11. – С. 801–803. DOI: 10.31089/1026-9428-2020-60-11-801-803

- Лосик Т.К., Афанасьева Р.Ф., Константинов Е.И. Физиолого-гигиеническая оценка теплового состояния военнослужащих, выполняющих непрерывную физическую работу в нагревающем микроклимате // Медицина труда и промышленная экология. – 2015. – № 10. – С. 41–45.

- Бурмистрова О.В., Лосик Т.К., Шупорин Е.С. Физиолого-гигиеническое обоснование разработки методики оценки спецодежды для защиты работающих в нагревающей среде по показателям теплового состояния // Медицина труда и промышленная экология. – 2019. – Т. 59, № 12. – С. 1013–1019. DOI: 10.31089/1026-9428-2019-59-12-1013-1019

- Бурмистрова О.В., Перов С.Ю., Коньшина Т.А. Сравнительная физиолого-гигиеническая оценка средств индивидуальной защиты различной комплектации от электрических полей промышленной частоты // Медицина труда и промышленная экология. – 2020. – Т. 60, № 9. – С. 600–604. DOI: 10.31089/1026-9428-2020-60-9-600-604

- Рациональное использование средств индивидуальной защиты при COVID-19 и соображения применительно к ситуации их острой нехватки: временное руководство [Электронный ресурс] // Всемирная организация здравоохранения. – 2020. – URL: https://apps.who.int/iris/bitstreamhandle/10665/338033/WHO-2019-nCoV-IPC_PPE_use-2020.4-rus.pdf (дата обращения: 01.06.2021 г.).

- Limiting factors for wearing personal protective equipment (PPE) in a health care environment evaluated in a randomised study / M. Loibner, S. Hagauer, G. Schwantzer, A. Berghold, K. Zatloukal // PLoS One. – 2019. – Vol. 14, № 1. – P. e0210775. DOI: 10.1371/journal.pone.0210775

- Physiological evaluation of personal protective ensembles recommended for use in West Africa / A. Coca, T. Quinn, J.-H. Kim, T. Wu, J. Powell, R. Roberge, R. Shaffe // Disaster medicine and public health preparedness. – 2017. – Vol. 11, № 5. – P. 580–586. DOI: 10.1017/dmp.2017.13

- Опыт медицинского обеспечения кораблей и частей иностранных армий в период пандемии новой коронавирусной инфекции / Е.В. Крюков, К.С. Шуленин, Д.В. Черкашин, А.Я. Фисун, Э.М. Мавренков, Г.Г. Кутелев, Е.О. Чибирякова // Морская медицина. – 2021. – Т. 7, № 1. – С. 69–77. DOI: 10.22328/2413-5747-2021-7-1-69-77

- Park S.H. Personal protective equipment for healthcare workers during the COVID-19 Pandemic // Infect. Chemother. – 2020. – Vol. 52, № 2. – P. 165–182. DOI: 10.3947/ic.2020.52.2.165

- Heat stress and PPE during COVID-19: impact on healthcare workers’ performance, safety and well-being in NHS settings / S.L. Davey, B.J. Lee, T. Robbins, H. Randeva, C.D. Thake // J. Hosp. Infect. – 2021. – Vol. 108. – P. 185–188. DOI: 10.1016/j.jhin.2020.11.027

- Personal protective equipment protecting healthcare workers in the Chinese epicenter of COVID-19 / Y. Zhao, W. Liang, Y. Luo, Y. Chen, P. Liang, R. Zhong, A. Chen, J. He // Clin. Microbiol. Infect. – 2020. – Vol. 26, № 12. – P. 1716–1718. DOI: 10.1016/j.cmi.2020.07.029