Оценка функционального состояния резистивных артерий у человека

Автор: Мчедлишвили Г., Манцкава М., Урдулашвили Т.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 1 (23) т.8, 2004 года.

Бесплатный доступ

Отмечается, что резистивным артериям принадлежит важная роль при регулировании физиологических параметров кровеносной системы. Предложен новый неинвазивный метод оценки функционального состояния резистивных артерий руки человека. Метод основан на исследовании постишемической гиперемии, возникающей в результате стандартной остановки местного кровотока длительностью в одну минуту. Измерение скорости кровотока в лучевой артерии испытуемого было проведено с помощью ультразвукового прибора, работа которого основана на эффекте Допплера. Для определения функционального состояния резистивных артерий было введено понятие индекса резистивности. С помощью этого параметра было исследовано состояние резистивных артерий руки человека при ряде заболеваний (болезнь Рейно, артериальная гипертензия, сахарный диабет).

Резистивные артерии, функциональная диагностика, эффект допплера, индекс резистивности, лучевая артерия

Короткий адрес: https://sciup.org/146215786

IDR: 146215786 | УДК: 531/534:57+612.7

Текст научной статьи Оценка функционального состояния резистивных артерий у человека

посвящена описанию оригинального неинвазивного метода оценки функционального состояния резистивных артерий руки человека, разработанного в лаборатории физиологии и патологии кровообращения института физиологии им. И.С. Бериташвили Академии наук Грузии, а также некоторым результатам исследования этого метода при ряде патологий.

Принцип используемой в работе методики оценки функционального состояния резистивных артерий касается кисти руки человека и основан на исследовании постишемической (реактивной) гиперемии, возникающей в результате стандартной остановки местного кровотока длительностью в одну минуту. Поскольку при неизмененном уровне общего артериального и венозного давлений величина измеряемого в лучевой артерии кровотока зависит именно от функционального состояния соответствующих резистивных артерий, образующихся при ее ветвлениях, по регистрируемой в них скорости кровотока можно судить об их функциональном состоянии.

Для правильной оценки функционального состояния резистивных артерий используемая методика должна отвечать следующим требованиям: а) получаемые данные должны быть прямыми (не косвенными) и максимально точными; б) они должны быть количественными; в) возможные ошибки измерений и артефакты должны быть сведены до минимума; г) методика должна быть легко используемой в амбулаторных условиях и не требовать специальной и длительной подготовки соответствующего медицинского персонала.

При этом в условиях постоянного уровня общего артериального давления скорость кровотока, измеряемая в лучевой артерии, отражает функциональное состояние именно резистивных артерий кисти руки человека. Ввиду этого по динамике изменения скорости кровотока в лучевой артерии после его стандартной остановки во время развития постишемической гиперемии можно судить о функциональном состоянии ветвлений резистивных артерий в кисти руки человека.

Измерение скорости кровотока в лучевой артерии испытуемых производилось в данном исследовании с помощью ультразвукового прибора, работа которого основана на эффекте Допплера. Как известно, суть этого эффекта состоит в специфическом изменении частоты колебаний ультразвука в зависимости от скорости движения источника звуковых колебаний. Направляя ультразвуковой сигнал на лучевую артерию под углом 45? и регистрируя отражение этого сигнала от эритроцитов текущей крови, можно по сдвигу частоты падающего и отраженного сигналов определять линейную скорость кровотока в соответствующих резистивных артериях, образующихся при ветвлениях этой артерии.

В настоящей работе был использован ультразвуковой прибор с частотой 4 МГ “Dop 8/4 ” (Германия) со встроенным самописцем. Для регистрации нормального (фонового) кровотока в лучевой артерии датчик устанавливается в области запястья, в месте максимальной слышимости пульсации этой артерии. Затем, повышая давление в манжете сфигмоманометра, наложенной на плечевую артерию, кровоток в кисти руки останавливали ровно на 1 минуту. После этого давление в манжете быстро снижали до нуля и регистрировали с помощью аппарата Допплера кровоток, возросший при постишемической гиперемии. Проведение таких функциональных проб легко осуществимо как в больничных стационарах, так и в амбулаторных условиях и не создает неприятных ощущений у пациентов.

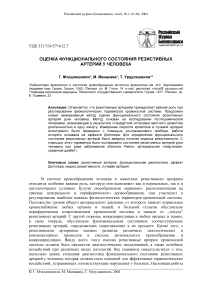

Рис. 1. Кривая скорости кровотока в нормальных условиях при временном прекращении кровотока и при последующей постишемической гиперемии. На рисунке приведена кривая скорости кровотока здорового испытуемого 23 лет

Для определения функционального состояния резистивных артерий было введено понятие “индекса резистентности”, который представляет собой отношение площади, ограниченной кривой кровотока при нормальных (фоновых) условиях и нулевой линией, к площади, ограниченной кривой возросшего кровотока при гиперемии и нулевой линией, за интервал времени t , равный периоду возвращения величины постишемического кровотока к своему исходному значению (рис. 1). Эта площадь отражает количество крови, протекающей через лучевую артерию, т. к. кривая представляет собой сумму дискретных величин скорости кровотока ( S = ^ Vt ). Величины этих площадей – до ишемии и после нее – отличаются одна от другой ввиду значительного усиления кровотока в постишемическом периоде. Время восстановления усилившегося кровотока к своему исходному значению отражает функциональное состояние резистивных артерий кисти руки. Индекс резистентности математически рассчитывается с помощью следующего соотношения:

S t XV1L

S 2 = £ V2 i ’ где S1 – площадь, ограниченная кривой кровотока при нормальных (фоновых)

условиях и нулевой линией; S2 – площадь, ограниченная кривой кровотока в постишемическом периоде и нулевой линией, V1i – скорость фонового кровотока в исследуемой артерии в точке i, которая принимает дискретные значения на протяжении времени t1, V2i – скорость кровотока в исследуемой артерии во время постишемической гиперемии в точке i, которая принимает дискретные значения на протяжении времени t2. Эти математические расчеты производились при помощи специального пакета программ системы текстурного анализа TAS-plas фирмы Leitz (Германия).

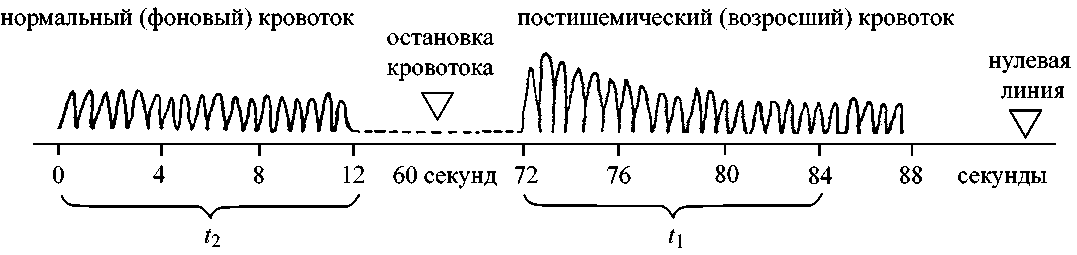

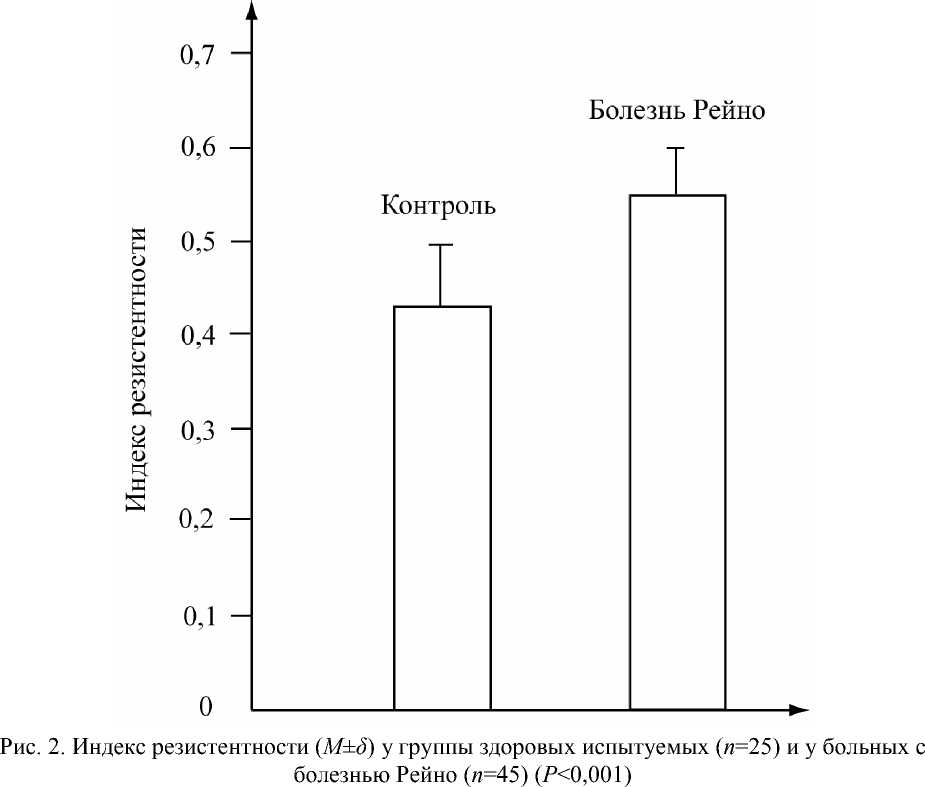

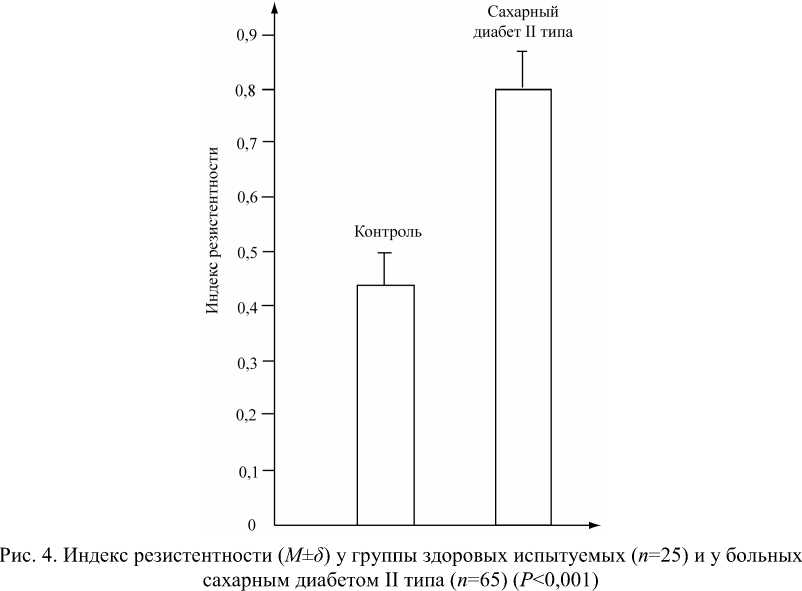

С помощью этой методики была найдена величина сопротивления в резистивных артериях кисти руки человека у здоровых испытуемых, т. е. средняя арифметическая величина индекса резистентности у соответствующих пациентов. В дальнейшем эта величина использовалась как контрольный параметр ( n = 25) у здоровых испытуемых среднего возраста 35±8 лет, у которых средний индекс резистентности составлял 0,43±0,082. Среди рассмотренных в данной работе патологий были больные с болезнью Рейно ( n =45, со средним возрастом 24±12 лет и средним индексом резистентности 0,82±0,041) (рис. 2). Кроме того, была изучена группа больных с артериальной гипертензией ( n =25), средний возраст которых составлял 45±3 лет и которые имели средний индекс резистентности, равный 0,67±0,09 (рис. 3). Наконец, была исследована группа больных второго типа сахарного диабета ( n =65), имевших средний возраст 65±14 лет и средний индекс резистентности, равный 0,55±0,079 (рис. 4).

Согласно полученным данным видно, что при такой сосудистой патологии, как болезнь Рейно, индекс резистентности намного превышал тот же индекс в контрольной группе. Это соответствует данным, рассматриваемым в работах, касающихся патогенеза этого заболевания [1, 2]. По опубликованным данным тонус резистивных артерий, исследуемый другими методами при той же патологии, бывает выше, чем в

нормальных условиях [4, 6, 8], и это свидетельствует о надежности метода, предлагаемого в данной работе.

При артериальной гипертензии индекс резистентности у исследуемых больных возрастал на 50 % по сравнению со здоровыми испытуемыми. Это подтверждает значительное повышение тонуса их сосудистых стенок наряду с гемореологическими изменениями при артериальной гипертензии [3, 5, 7]. При сахарном диабете второго типа было также выявлено повышение индекса резистентности артерий по сравнению с тем же показателем в контрольной группе испытуемых, что свидетельствует об изменении функционального состояния резистивных артерий как в кисти руки, так и в других органах, которое в свою очередь может быть связано с циркуляторными осложнениями при диабете (ангиопатии, инфаркты миокарда, поражения сетчатки глаза и т. д). Исходя из всего сказанного, исследование резистивных артерий, определяющих кровоснабжение всех органов и тканей, может иметь немаловажное значение с точки зрения диагностики соответствующих патологий и для своевременной оценки кровоснабжения органов у больных.

Продолжающиеся исследования в том же направлении могут позволить лучше понять патогенез разных видов патологий в системе кровообращения, а также использовать эту методику для изучения других заболеваний, связанных с нарушением функции резистивных артерий.