Оценка функционирования системы высшего образования в интересах устойчивого развития региона

Автор: Котомина О.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 3 т.17, 2022 года.

Бесплатный доступ

Высшее образование играет важную роль в распространении концепции устойчивого развития и достижении целей, обозначенных ООН в данной области на период до 2030 г., поскольку в современном обществе высшие учебные заведения не только выступают в качестве образовательных и научно-исследовательских центров, но и оказывают определенное влияние на экономику, политику, социальную сферу региона своего присутствия. При этом в сравнении с ведущими мировыми университетами российские высшие учебные заведения демонстрируют преимущественно низкий уровень вовлеченности в реализацию концепции устойчивого развития. В связи с этим актуальным становится вопрос оценки функционирования университетов определенного региона в интересах его устойчивого развития. Научная новизна заключается в разработке системы показателей и методики оценки функционирования региональной системы высшего образования в интересах устойчивого развития. Методика включает оценку пяти функций системы высшего образования на основе двадцати четырех показателей. В качестве информационной базы использованы открытые статистические данные за шесть лет (2015-2020 гг.). Результаты апробации методики представлены на примере регионов Приволжского федерального округа. На основе проведенной оценки выявлено, что наиболее высокий уровень функционирования системы высшего образования наблюдается в Республике Татарстан, наиболее низкий - в Кировской области и Удмуртской Республике. Пермский край демонстрирует межфункциональную разбалансированность и недостаточный уровень развития системы высшего образования для устойчивого развития региона. Корреляционный анализ показал наличие статистически значимой связи между функционированием системы высшего образования региона и его устойчивым развитием. Статья будет интересна исследователям проблем устойчивого развития территорий, студентам и аспирантам, изучающим данную тематику, государственным и муниципальным служащим, участвующим в реализации концепции устойчивого развития регионов.

Устойчивое развитие, высшее образование, система высшего образования, высшее образование в интересах устойчивого развития, функциональный подход, функции университета, регион, устойчивое развитие региона, приволжский федеральный округ, пермский край

Короткий адрес: https://sciup.org/147246871

IDR: 147246871 | УДК: 332.1, | DOI: 10.17072/1994-9960-2022-3-321-337

Текст научной статьи Оценка функционирования системы высшего образования в интересах устойчивого развития региона

О рганизация Объединенных Наций утвердила семнадцать целей устойчивого развития (ЦУР) на 2016–2030 гг.

Важная роль университетов в процессе реализации ЦУР объясняется тем, что они, помимо образовательной и научно-исследовательской деятельности в этой сфере, формируют соответствующие ценности в обществе и создают институциональную основу для перехода к более устойчивому будущему. «Из достаточно консервативного и ограниченного в своих функциях социального института университет становится центральным звеном развития инновационной экономики и социальной сферы – научно-образовательным и инновационным центром, продуцирующим социально-экономическое развитие конкретного региона и страны в целом»1. То есть университеты не только вносят вклад в реализацию цели № 4 «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех»2, но и способствуют достижению всех остальных целей этой Повестки ООН.

Основные положения концепции устойчивого развития рассматриваются, как правило, в общемировом масштабе. Однако для

-

2 Цели в области устойчивого развития // Организация Объединенных Наций. URL: https://www.un.org/ sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals (дата обращения: 05.05.2022).

более эффективного достижения целей важно переориентировать приоритеты исследования с общемирового уровня на уровень страны и региона [1]. Особенно это актуально для России, с учетом большого количества и неоднородности ее регионов.

Университеты являются важной составляющей социально-экономической системы региона. Региональные университеты ориентированы на потребности регионального рынка труда, региональных предприятий и организаций различных отраслей экономики, органов власти, на реализацию программ высшего и дополнительного образования, востребованных в конкретном регионе, на проведение актуальных для региона исследований. Именно региональные университеты «обеспечивают формирование интеллектуальных ресурсов и их эффективное использование в ходе циклов воспроизводства региональных экономических систем» [2].

Важно принимать во внимание специфику высшего образования в России, когда управление реализуется на федеральном уровне, в то время как университет призван решать региональные задачи. «Политика управления сбалансированным развитием высшего образования в России должна основываться на регионах» [3].

Многие исследователи признают, что высшее образование имеет важное значение и является драйвером устойчивого развития региона [4–7]. Сравнительный анализ развития ведущих зарубежных университетов показывает, что новым вектором развития вузов становится социальная миссия, а устойчивое развитие признается одним из основополагающих принципов их деятельности [8]. Однако российские университеты далеки от переориентации на устойчивое развитие [9]. Отмечается, например, что «сложившиеся в России образовательные традиции не всегда способны удовлетворить потребности современного общества, ориентированного на повсеместное использование инновационных технологий, разработку и совершенствование ресурсосберегающих технологий, развитие зеленой экономики и финансов для достижения целей устойчивого развития» [10].

Современные исследования о высшем образовании в интересах устойчивого раз- вития преимущественно концентрируют внимание на уровне образовательной организации [11]. Достаточно широко представлены методики оценки устойчивого развития университета [4; 12]. Однако методик, оценивающих, как университеты, действующие по принципам устойчивого развития и внедряющие эту концепцию в свои академические системы, влияют на территорию своего присутствия (экономику, окружающую среду, общество), не разработано. Авторы говорят о наличии такого влияния, но не включают подобные параметры в системы оценки: исследований, в которых изучается вклад университета в обеспечение устойчивости на локальном уровне, в месте его расположения, недостаточно [13; 14]. В связи с этим актуальным является вопрос оценки функционирования системы высшего образования региона в интересах его устойчивого развития.

В настоящей работе используется функциональный подход, который предполагает детальное рассмотрение сути и уровня реализации важнейших функций для характеристики всей системы. Иными словами, построение функциональной модели исследования помогает представить региональную систему высшего образования в четком и логичном формате выполняемых функций, где качество выполнения каждой функции определяет качество функционирования системы в целом.

На основе теоретического обзора, который представлен в работе [15], были определены пять основных функций современных вузов:

-

• образовательная – формирование у студентов компетенций, востребованных на рынке труда;

-

• научно-исследовательская – проведение различных научных исследований и распространение полученных результатов через публикации и участие в научных мероприятиях;

-

• повышения квалификации, переподготовки специалистов – предоставление возможности людям, уже имеющим образование, совершенствовать свои знания, актуализировать их в соответствии с развитием науки и техники;

-

• социально-культурная – формирование определенных ценностей и норм поведения человека в обществе;

-

• управленческая – создание руководителями наилучших условий для реализации функций вуза.

Анализ функций вузов через призму концепции устойчивого развития приводит нас к выводу, что перечень основных функций университетов, включающих устойчивое развитие в свои стратегии, остается неизменным, но расширяется их содержание. Так, в рамках образовательной функции студентам предоставляются возможности изучения отдельных дисциплин или обучения на комплексных программах по устойчивому развитию. При реализации научно-исследовательской функции проводятся исследования по устойчивому развитию, научные мероприятия в вузе, осуществляется поддержка участия преподавателей и исследователей в научных мероприятиях по устойчивому развитию всероссийского и международного уровней. В рамках социально-культурной функции формируются ценности ответственного потребления ресурсов, этичной деловой практики, равенства и отсутствия дискриминации и т. д. Реализация управленческой функции предполагает принятие руководителями решений о включении устойчивого развития в стратегию университета, о создании подразделений по устойчивому развитию, о выделении средств на внедрение аспектов устойчивого развития в самом вузе (водо- и энергосбережение, раздельный сбор мусора и пр.) [16]. Таким образом, оценка всех пяти функций позволит сделать вывод об уровне функционирования региональной системы высшего образования в интересах устойчивого развития.

Фактором успеха реализации концепции устойчивого развития на локальном уровне является взаимодействие акторов различных областей и уровней экспертизы как внутри, так и за пределами университета [17]. Основные функции университета реализуются при участии различных акторов: внутри университета – это студенты, профессорско-преподавательский состав (ППС), научные работники, административно-управленческий персонал; вне университета к ним относятся органы федеральной и региональной власти, предприятия, общество в целом. Исходя из этого возникает понятие системы высшего образования региона.

В узком смысле система высшего образования региона представляет собой совокупность расположенных на территории региона высших учебных заведений, которые обеспечивают широкий по видам, формам и содержанию спектр образовательных, научно-исследовательских, экспертных и прочих услуг [18].

В широком смысле региональная система высшего образования – это совокупность не только университетов, но и органов управления образованием, определяющих образовательную политику в регионе, органов государственной и региональной власти, бизнес-структур и организаций, заинтересованных в подготовке в регионе высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных и мобильных на рынке труда. При этом вуз выступает как узловая платформа, обеспечивающая сетевые коммуникации университетского научно-образовательного вектора с векторами бизнес-сообщества, властью и социальной сферой [19].

Внутренние и внешние акторы могут выступать движущей силой организационных изменений университета в направлении устойчивого развития, если имеются соответствующие каналы для взаимодействия и поддержка со стороны руководства [20; 21]. Формы участия в реализации функций университетов для внешних акторов разнообразны и зависят от большого количества факторов. Одним из ограничений настоящего исследования является невозможность оценить вклад каждого отдельного актора в результат реализации каждой функции. Поэтому далее региональная система высшего образования будет рассматриваться в узком смысле с признанием влияния внешних акторов на функционирование системы высшего образования в целом.

Высшее образование для устойчивого развития предполагает изменение модели современного университета на университет для общества. Способность университета реализовать эту модель, с одной стороны, обеспечивает его конкурентоспособность, а с другой – отражает возможности развития конкретного региона. «В данной парадигме важна территориально распределенная по всем регионам система сильных вузов, региональная сбалансированность высшего образования и одновременно кооперация усилий между разными университетами, между университетами, научными структурами, бизнесом и властью в решении общественно значимых проблем» [22, с. 803].

Таким образом, важность концепции устойчивого развития и отставание российских университетов от внедрения ее в академические системы (по сравнению с ведущими мировыми университетами), недостаточное понимание в обществе роли университетов в реализации целей устойчивого развития обусловливают потребность в разработке инструментария оценки функционирования системы высшего образования в интересах устойчивого развития региона.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

М етодика оценки функционирования системы высшего образования региона в интересах устойчивого развития включает следующие шаги. Для обозначенных ключевых функций исследуемой системы осуществлен отбор показателей, характеризующих степень выполнения этих функций и отвечающих требованиям содержательной ценности, доступности и непрерывности. Принцип содержательной ценности предполагает, что выбранные показатели должны отражать особенности рассматриваемых функций системы высшего образования, принцип доступности означает наличие исходных данных в открытых статистических базах, принцип непрерывности предполагает наличие всех исходных данных за анализируемый период.

Далее сформирована база данных на основе открытых статистических данных Мониторинга эффективности деятельности организаций высшего образования и Мониторинга качества приема в вузы за 2015–2020 гг. Поскольку данные в используемых мониторингах представлены в разрезе высших учебных заведений, необходимо было осуществить дополнительные расчеты региональных показателей. Для абсолютных показателей использовалось простое суммирование, для относительных – формула средней арифметической взвешенной.

По причине сильной дифференциации регионов России полученные региональные показатели были стандартизированы, т. е. абсолютные показатели были пересчитаны в относительные путем соотношения либо с количеством студентов, либо с количеством работников профессорско-преподавательского состава.

Далее для приведения исходных показателей в сопоставимый вид они были нормированы. Если увеличение показателя предполагает рост реализации функции, то нормированное значение показателя рассчитывается по формуле

к ij

k ij - k min

: — k ■ max min

Если увеличение показателя предполагает ухудшение реализации функции, то нормированное значение показателя рассчитывается по формуле

К ij

kmax - kij max min

где K ij – нормированное значение i -го показателя по j -му региону;

-

k ij – стандартизированное значение i -го показателя по j -му региону;

k min и k max – соответственно минимальное и максимальное стандартизированное значение i -го показателя по всем рассматриваемым регионам.

Далее на основе нормализованных значений рассчитаны групповые индексы по каждой функции, отражающие уровень реализации отдельных функций системы высшего образования региона, а также интегральный индекс, который характеризует уровень функционирования системы высшего образования в целом.

Расчет групповых индексов осуществляется по формуле

X ‘K

n

где G Fmj – групповой индекс по m -й функции системы высшего образования j -го региона;

K ij – нормированное значение i -го показателя по j- му региону; n – количество показателей по функции.

Расчет интегрального индекса функционирования системы высшего образования осуществляется по формуле mm

I Fj = Г11 G Fmj ,

где I Fj – интегральный индекс функционирования системы высшего образования в j -м регионе;

G Fmj – групповой индекс по m -й функции системы высшего образования j -го региона; m – количество функций системы высшего образования.

Далее определены критериальные границы групповых и интегральных индексов. При рассмотрении дифференциации регионов и проведении их типологизации А. Г. Гранберг подчеркивал, что «уровень дифференциации доходов и ВРП на душу населения не должны в среднем отставать более чем на 25 процентных пунктов от среднероссийского уровня »3 . В оценке и интерпретации групповых и интегральных индексов принято решение ориентироваться на уровни квартилей.

Рейтинговая оценка деятельности территориальных субъектов является одной из актуальных систем оценки развития социальноэкономических систем [23]. Поскольку при анализе организаций и регионов в контексте устойчивого развития достаточно распространенным подходом является расчет индексов и составление рейтингов (например, Индексы РСПП в области устойчивого разви-тия 4 , ESG -рэнкинг регионов5 и др.), было принято решение использовать аналогичный подход к обозначению уровней индексов в настоящем исследовании.

В табл. 1 представлена информация по границам и используемым обозначениям уровней как групповых, так и интегральных индексов.

Таблица 1. Критериальные границы групповых и интегральных индексов

Table 1. Criterial limits of group and integral indices

|

Критериальная граница |

Обозначение |

Название уровня |

|

0,00…0,24 |

С |

Низкий |

|

0,25…0,49 |

В |

Недостаточный |

|

0,50…0,74 |

А |

Высокий |

|

0,75…1,00 |

А+ |

Лидирующий |

Низкий уровень индекса говорит о том, что необходимо всестороннее интенсивное целенаправленное воздействие, возможно, с привлечением специализированных организаций. Недостаточный уровень индекса предполагает необходимость комплексного воздействия на разбалансированные показатели. Высокий уровень индекса позволяет говорить о необходимости продолжать прикладывать усилия по дальнейшему развитию и достижению сбалансированности показателей. Лидирующий уровень индекса свидетельствует о максимально высоком уровне развития и предполагает использование различных инструментов и методов по поддержанию достигнутого состояния.

Таким образом, реализованные шаги позволили оценить функционирование систем высшего образования регионов и сравнить их между собой.

Для оценки каждой сферы устойчивого развития региона (экономической, экологической, социальной) определен ключевой результирующий показатель (табл. 2).

ВРП на душу населения в наиболее обобщенном виде характеризует конечный результат и полезность для общества экономической деятельности всех агентов и широко используется для измерения динамики и уровня экономического развития регионов. Экологическая интенсивность, или ресурсоемкость, представляет собой соотношение экологической нагрузки (общего объема производимых загрязнений или общего объема потреблен- fd4da5018c29f1feccb87df3b30aa1de.pdf (дата обращения: 05.05.2022)

-

5 ESG-рэнкинг регионов. Обновление 2021 года // RAEX Rating Review. URL: https://raex-rr.com/esg/ ESG_rating_ regions (дата обращения: 05.05.2022).

ных ресурсов) и экономического результата (ВРП). Качество жизни населения, в свою очередь, определяет степень удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей человека.

Таблица 2. Итоговые показатели устойчивого развития

Table 2. Outcome indicators of sustainable development

|

Сфера устойчивого развития |

Показатель |

Источник |

|

Экономическая |

ВРП на душу населения |

Федеральная служба государственной статистики |

|

Экологическая |

Экологическая интенсивность экономической деятельности региона |

То же |

|

Социальная |

Качество жизни населения |

Рейтинг регионов РФ по качеству жизни РИА Рейтинг |

По данным показателям также была проведена процедура нормирования по формулам (1) и (2), и на основе этих трех нормированных показателей рассчитан интегральный индекс устойчивого развития региона по формуле (4).

Для того чтобы подтвердить взаимосвязь между функционированием системы высшего образования и устойчивым развитием региона, проведен корреляционный анализ.

Таким образом, предлагаемый алгоритм, реализуемый на основе открытых статистических данных, позволяет оценить функционирование региональной системы высшего образования, а также дает возможность проверить гипотезу о наличии взаимосвязи между ее функционированием и устойчивым развитием региона.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Р ассмотрим результаты апробации представленной методики на примере регионов Приволжского федерального округа.

Выбор обусловлен тем, что этот округ в настоящее время является одним из лидеров реа- лизации повестки устойчивого развития и элементов «зеленой» экономики. «Основными факторами, определяющими успешное социально-экономическое развитие округа в средне-и долгосрочной перспективе, являются высокая степень диверсификации экономики, наличие институциональной среды для развития современных инновационных производств и отраслей сервисной экономики, высокий инновационный потенциал, наличие демографических ресурсов и качество человеческого капитала» [24, с. 114]. Все эти достижения возможны только при достаточно развитой системе высшего образования.

В табл. 3 представлены показатели функционирования системы высшего образования для устойчивого развития региона.

Следует отметить, что особую сложность составил подбор показателей по социальнокультурной функции университета, которая связана с формированием у обучающихся высоких нравственных качеств и ценностей. Прямые показатели отсутствуют в открытых источниках информации по регионам. Это выступает ограничением исследования. Однако было принято решение оценить данную функцию косвенно, через уровень доступности в университете для обучающихся и преподавателей культурных и интеллектуальных ценностей в виде доступа к печатным и электронным изданиям.

Таким образом, функционирование региональной системы высшего образования оценивается по 24 частным показателям, которые в совокупности характеризуют уровень реализации пяти функций системы.

В табл. 4–8 представлены результаты оценки динамики группового индекса по каждой из пяти анализируемых функций системы высшего образования.

Данные табл. 4. позволяют увидеть, что наиболее высокий индекс образовательной функции у республик Мордовия и Татарстан, причем он планомерно повышался за рассматриваемый период. Это объясняется ростом в регионах численности иностранных студентов, численности зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, проработавших в образовательной организации не менее одного семестра (триместра), открытием программ двойных дипломов с зарубежными вузами, а также увеличением численности студентов, проходивших обучение не менее семестра (три- местра) за рубежом. Наиболее низкие показатели – у Кировской области и Чувашской Республики.

Таблица 3. Показатели выполнения функций системы высшего образования для устойчивого развития региона

Table 3. Performance indicators of the the regional higher education system for sustainable development

|

Функция |

Показатель |

|

Образовательная |

k 1 – удельный вес численности студентов в общей численности жителей региона k 2 – численность ППС в расчете на 100 студентов k 3 – удельный вес научно-педагогических работников (НПР), имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности НПР k 4 – численность иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в расчете на 100 студентов k 5 – количество программ двойных дипломов, в расчете на 1000 студентов k 6 – число зарубежных ведущих профессоров и преподавателей, в расчете на 1000 студентов k 7 – удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов |

|

Научно исследовательская |

k 8 – численность аспирантов, в расчете на 1000 студентов k 9 – численность докторантов, в расчете на 1000 студентов k 10 – численность научных работников, в расчете на 100 НПР k 11 – количество лицензионных соглашений, в расчете на 1000 НПР k 12 – число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями, в расчете на 1000 НПР k 13 – число публикаций на 100 НПР k 14 – доля НИОКР в доходах организации |

|

Переподготовка и повышение квалификации |

k 15 – общая численность слушателей ДПО, в расчете на 1000 студентов k 16 – число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов, в расчете на 1000 студентов k 17 – число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения, в расчете на 1000 студентов |

|

Социальнокультурная |

k 18 – количество персональных компьютеров на одного студента k 19 – количество экземпляров печатных изданий на одного студента |

|

Управленческая |

k 20 – доходы из всех источников на одного студента k 21 – общая численность работников образовательной организации на 100 студентов k 22 – общая площадь зданий на одного студента k 23 – средний балл ЕГЭ поступивших на бюджетные места k 24 – средний балл ЕГЭ поступивших на коммерческие места |

Таблица 4. Динамика группового индекса образовательной функции

Table 4. Dynamics of the educational group index

|

Регион |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

Изменение за период |

|

Кировская область |

0,22 |

0,19 |

0,22 |

0,22 |

0,22 |

0,22 |

0,00 |

|

Нижегородская область |

0,30 |

0,29 |

0,30 |

0,32 |

0,32 |

0,32 |

0,02 |

|

Оренбургская область |

0,26 |

0,26 |

0,30 |

0,29 |

0,29 |

0,31 |

0,05 |

|

Пензенская область |

0,28 |

0,27 |

0,30 |

0,30 |

0,29 |

0,28 |

0,00 |

|

Пермский край |

0,25 |

0,25 |

0,28 |

0,31 |

0,31 |

0,31 |

0,06 |

|

Республика Башкортостан |

0,25 |

0,26 |

0,28 |

0,29 |

0,29 |

0,30 |

0,05 |

|

Республика Марий Эл |

0,28 |

0,28 |

0,31 |

0,33 |

0,33 |

0,35 |

0,07 |

|

Республика Мордовия |

0,35 |

0,35 |

0,39 |

0,39 |

0,42 |

0,43 |

0,08 |

|

Республика Татарстан |

0,37 |

0,36 |

0,40 |

0,40 |

0,38 |

0,40 |

0,03 |

|

Самарская область |

0,29 |

0,28 |

0,32 |

0,33 |

0,32 |

0,30 |

0,01 |

|

Саратовская область |

0,32 |

0,30 |

0,32 |

0,32 |

0,31 |

0,31 |

–0,01 |

|

Удмуртская Республика |

0,29 |

0,26 |

0,27 |

0,27 |

0,29 |

0,25 |

–0,03 |

|

Ульяновская область |

0,26 |

0,25 |

0,27 |

0,27 |

0,27 |

0,28 |

0,02 |

|

Чувашская Республика |

0,21 |

0,21 |

0,25 |

0,24 |

0,22 |

0,23 |

0,02 |

Пермский край демонстрирует недостаточный уровень (В) реализации данной функции, но за 6 лет видна положительная динамика показателя (табл. 4). В первую очередь она связана с увеличением доли научно-педагогических работников с ученой степенью, а также значительным увеличением количества иностранных студентов.

Наиболее высокий индекс научно-исследовательской функции, как видно из табл. 5, демонстрирует Республика Татарстан, наиболее низкий – Оренбургская область. Групповой индекс этой функции у Пермского края в 2020 г. перешел на низкий уровень (С), а за шестилетний анализируемый период снизился на 0,15. Важно отметить общую тенденцию к уменьшению данного индекса за рассматриваемый период во всех регионах феде- рального округа. Анализ причин снижения группового индекса научно-исследовательской функции позволил выявить важную особенность, которую необходимо учитывать при интерпретации данных. Так, у Ульяновской области все стандартизированные показатели, входящие в групповой индекс, либо оставались на одном уровне, либо росли. Однако нормированный показатель, который оценивает изменение в сравнении с другими регионами, уменьшался. Это значит, что в других регионах изменение данных показателей шло более интенсивно. Особенно сильное снижение индекса наблюдается в Нижегородской области. Это объясняется снижением трех из семи стандартизированных показателей и шести из семи нормированных показателей функции.

Таблица 5. Динамика группового индекса научно-исследовательской функции

Table 5. Dynamics of the research group index

|

Регион |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

Изменение за период |

|

Кировская область |

0,19 |

0,18 |

0,16 |

0,14 |

0,14 |

0,17 |

–0,01 |

|

Нижегородская область |

0,40 |

0,39 |

0,34 |

0,33 |

0,29 |

0,24 |

–0,16 |

|

Оренбургская область |

0,18 |

0,21 |

0,21 |

0,18 |

0,15 |

0,14 |

–0,04 |

|

Пензенская область |

0,27 |

0,25 |

0,19 |

0,22 |

0,20 |

0,20 |

–0,08 |

|

Пермский край |

0,34 |

0,30 |

0,30 |

0,28 |

0,25 |

0,20 |

–0,15 |

|

Республика Башкортостан |

0,31 |

0,30 |

0,33 |

0,36 |

0,25 |

0,26 |

–0,05 |

|

Республика Марий Эл |

0,26 |

0,26 |

0,26 |

0,29 |

0,22 |

0,21 |

–0,05 |

|

Республика Мордовия |

0,40 |

0,35 |

0,34 |

0,31 |

0,31 |

0,27 |

–0,13 |

|

Республика Татарстан |

0,42 |

0,35 |

0,35 |

0,40 |

0,35 |

0,29 |

–0,13 |

|

Самарская область |

0,30 |

0,29 |

0,27 |

0,28 |

0,25 |

0,25 |

–0,05 |

|

Саратовская область |

0,33 |

0,35 |

0,30 |

0,30 |

0,26 |

0,26 |

–0,07 |

|

Удмуртская Республика |

0,21 |

0,16 |

0,38 |

0,16 |

0,13 |

0,15 |

–0,06 |

|

Ульяновская область |

0,31 |

0,28 |

0,26 |

0,27 |

0,26 |

0,25 |

–0,06 |

|

Чувашская Республика |

0,16 |

0,18 |

0,17 |

0,17 |

0,15 |

0,16 |

0,00 |

Таблица 6. Динамика группового индекса функции переподготовки и повышения квалификации

Table 6. Dynamics of the retraining and professional development group index

|

Регион |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

Изменение за период |

|

Кировская область |

0,43 |

0,44 |

0,42 |

0,41 |

0,36 |

0,21 |

–0,22 |

|

Нижегородская область |

0,42 |

0,34 |

0,33 |

0,24 |

0,27 |

0,29 |

–0,13 |

|

Оренбургская область |

0,24 |

0,19 |

0,18 |

0,15 |

0,22 |

0,28 |

0,04 |

|

Пензенская область |

0,28 |

0,19 |

0,14 |

0,13 |

0,18 |

0,18 |

–0,10 |

|

Пермский край |

0,33 |

0,31 |

0,29 |

0,30 |

0,24 |

0,28 |

–0,05 |

|

Республика Башкортостан |

0,28 |

0,29 |

0,26 |

0,22 |

0,35 |

0,45 |

0,17 |

|

Республика Марий Эл |

0,48 |

0,49 |

0,35 |

0,25 |

0,29 |

0,36 |

–0,12 |

|

Республика Мордовия |

0,17 |

0,18 |

0,16 |

0,15 |

0,16 |

0,21 |

0,04 |

|

Республика Татарстан |

0,28 |

0,25 |

0,35 |

0,25 |

0,34 |

0,36 |

0,08 |

|

Самарская область |

0,37 |

0,34 |

0,42 |

0,35 |

0,47 |

0,40 |

0,03 |

|

Саратовская область |

0,26 |

0,23 |

0,21 |

0,18 |

0,20 |

0,15 |

–0,11 |

|

Удмуртская Республика |

0,21 |

0,20 |

0,18 |

0,18 |

0,22 |

0,18 |

–0,03 |

|

Ульяновская область |

0,33 |

0,35 |

0,26 |

0,27 |

0,27 |

0,38 |

0,06 |

|

Чувашская Республика |

0,21 |

0,16 |

0,13 |

0,15 |

0,19 |

0,32 |

0,11 |

Наиболее высокий групповой индекс функции переподготовки и повышения квалификации в Приволжском федеральном округе, согласно данным табл. 6, наблюдается у Республики Башкортостан и Самарской области. Причем в Республике Башкортостан зафиксирован существенный рост показателя за анализируемый период в целом и в 2020 г. по сравнению с 2019 г. в частности. В Самарской же области при общей положительной динамике за шесть лет, наоборот, в 2020 г. по сравнению с 2019 г. произошло снижение на 0,07. Наиболее низкий индекс зафиксирован в Саратовской области. В Пермском крае групповой индекс рассматриваемой функции находится на недостаточном уровне (В) и за анализируемый период показывает тенденцию к снижению.

По данным табл. 7, на протяжении всего рассматриваемого периода самый высокий в округе групповой индекс социально-культурной функции зафиксирован в Пермском крае и Саратовской области. В первую очередь это объясняется высокими показателями обеспеченности компьютерами студентов вузов данных регионов. Доступность компьютеров и свободный доступ в интернет позволяют студентам получать информацию о реализации целей устойчивого развития и лучших практиках компаний, регионов, стран мира. Наименьший индекс социально-культурной функции – в Пензенской области. Следует отметить, что за рассматриваемый период данный показатель вырос во всех регионах округа.

Таблица 7. Динамика группового индекса социально-культурной функции

Table 7. Dynamics of the social and cultural group index

|

Регион |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

Изменение за период |

|

Кировская область |

0,21 |

0,17 |

0,19 |

0,23 |

0,24 |

0,31 |

0,10 |

|

Нижегородская область |

0,33 |

0,22 |

0,28 |

0,32 |

0,34 |

0,39 |

0,06 |

|

Оренбургская область |

0,29 |

0,21 |

0,28 |

0,30 |

0,33 |

0,39 |

0,09 |

|

Пензенская область |

0,23 |

0,15 |

0,21 |

0,22 |

0,24 |

0,27 |

0,04 |

|

Пермский край |

0,40 |

0,33 |

0,40 |

0,46 |

0,50 |

0,51 |

0,11 |

|

Республика Башкортостан |

0,29 |

0,24 |

0,29 |

0,37 |

0,40 |

0,39 |

0,11 |

|

Республика Марий Эл |

0,35 |

0,27 |

0,32 |

0,39 |

0,42 |

0,42 |

0,07 |

|

Республика Мордовия |

0,45 |

0,30 |

0,36 |

0,40 |

0,44 |

0,46 |

0,01 |

|

Республика Татарстан |

0,31 |

0,24 |

0,32 |

0,36 |

0,42 |

0,45 |

0,14 |

|

Самарская область |

0,36 |

0,24 |

0,32 |

0,35 |

0,37 |

0,38 |

0,03 |

|

Саратовская область |

0,43 |

0,30 |

0,41 |

0,46 |

0,50 |

0,51 |

0,07 |

|

Удмуртская Республика |

0,28 |

0,18 |

0,27 |

0,30 |

0,31 |

0,35 |

0,07 |

|

Ульяновская область |

0,37 |

0,28 |

0,36 |

0,38 |

0,42 |

0,43 |

0,06 |

|

Чувашская Республика |

0,28 |

0,16 |

0,24 |

0,24 |

0,26 |

0,30 |

0,02 |

Таблица 8. Динамика группового индекса управленческой функции

Table 8. Dynamics of the managerial group index

|

Регион |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

Изменение за период |

|

Кировская область |

0,31 |

0,37 |

0,36 |

0,30 |

0,30 |

0,35 |

0,03 |

|

Нижегородская область |

0,48 |

0,48 |

0,46 |

0,48 |

0,50 |

0,51 |

0,03 |

|

Оренбургская область |

0,35 |

0,38 |

0,32 |

0,33 |

0,29 |

0,33 |

–0,02 |

|

Пензенская область |

0,32 |

0,33 |

0,28 |

0,29 |

0,31 |

0,33 |

0,01 |

|

Пермский край |

0,51 |

0,51 |

0,51 |

0,51 |

0,50 |

0,51 |

0,00 |

|

Республика Башкортостан |

0,41 |

0,42 |

0,40 |

0,41 |

0,41 |

0,43 |

0,02 |

|

Республика Марий Эл |

0,32 |

0,44 |

0,32 |

0,38 |

0,34 |

0,38 |

0,06 |

|

Республика Мордовия |

0,44 |

0,41 |

0,36 |

0,38 |

0,35 |

0,39 |

–0,05 |

|

Республика Татарстан |

0,52 |

0,53 |

0,53 |

0,56 |

0,57 |

0,57 |

0,05 |

|

Самарская область |

0,47 |

0,45 |

0,39 |

0,41 |

0,41 |

0,42 |

–0,05 |

|

Саратовская область |

0,41 |

0,43 |

0,42 |

0,43 |

0,40 |

0,45 |

0,04 |

|

Удмуртская Республика |

0,39 |

0,36 |

0,32 |

0,32 |

0,33 |

0,35 |

–0,04 |

|

Ульяновская область |

0,47 |

0,45 |

0,35 |

0,39 |

0,38 |

0,42 |

–0,05 |

|

Чувашская Республика |

0,33 |

0,33 |

0,29 |

0,26 |

0,28 |

0,29 |

–0,04 |

Таблица 9. Динамика интегрального индекса функционирования системы высшего образования регионов

Table 9. Dynamics of the integral index of the regional higher education system

|

Регион |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

Изменение за период |

|

Кировская область |

0,26 |

0,25 |

0,25 |

0,25 |

0,24 |

0,24 |

–0,02 |

|

Нижегородская область |

0,38 |

0,33 |

0,34 |

0,33 |

0,34 |

0,34 |

–0,04 |

|

Оренбургская область |

0,26 |

0,24 |

0,25 |

0,24 |

0,25 |

0,27 |

0,01 |

|

Пензенская область |

0,28 |

0,23 |

0,22 |

0,23 |

0,24 |

0,25 |

–0,03 |

|

Пермский край |

0,36 |

0,33 |

0,35 |

0,36 |

0,34 |

0,34 |

–0,02 |

|

Республика Башкортостан |

0,30 |

0,30 |

0,31 |

0,32 |

0,33 |

0,36 |

0,06 |

|

Республика Марий Эл |

0,33 |

0,34 |

0,31 |

0,32 |

0,31 |

0,33 |

0,00 |

|

Республика Мордовия |

0,34 |

0,31 |

0,31 |

0,31 |

0,32 |

0,34 |

0,00 |

|

Республика Татарстан |

0,37 |

0,33 |

0,38 |

0,38 |

0,40 |

0,40 |

0,03 |

|

Самарская область |

0,35 |

0,31 |

0,34 |

0,34 |

0,35 |

0,34 |

–0,01 |

|

Саратовская область |

0,34 |

0,31 |

0,32 |

0,32 |

0,32 |

0,31 |

–0,04 |

|

Удмуртская Республика |

0,27 |

0,22 |

0,28 |

0,23 |

0,24 |

0,24 |

–0,02 |

|

Ульяновская область |

0,34 |

0,31 |

0,30 |

0,31 |

0,31 |

0,34 |

0,00 |

|

Чувашская Республика |

0,23 |

0,20 |

0,21 |

0,21 |

0,22 |

0,25 |

0,02 |

В соответствии с данным табл. 8 высокий уровень (А) группового индекса управленческой функции демонстрируют Республика Татарстан, Нижегородская область и Пермский край. Нужно отметить, что если два первых региона показывают положительную динамику за рассматриваемый период, то в Пермском крае показатель остается стабильно высоким. Наименьший групповой индекс управленческой функции зафиксирован в Чувашской Республике.

Данные табл. 9 показывают, что наиболее высокий уровень функционирования региональной системы высшего образования среди регионов Приволжского федерального округа отмечен в Республике Татарстан. Более того, у этого региона видна положительная динамика данного индекса за рассматриваемый период. Аутсайдерами по уровню функционирования региональной системы высшего образования являются Кировская область и Удмуртская Республика: только у этих регионов данный показатель в 2020 г. находится на уровне (С), в то время как в 2019 г. на уровне (С) находились 4 региона.

Следует отметить, что Чувашская Республика демонстрировала самые низкие показатели на протяжении 5 лет, однако в 2020 г. показатель увеличился до пограничного значения уровня (В). Этот рост обусловлен существенным увеличением показателей функции переподготовки и повышения квалификации и социально-культурной функции.

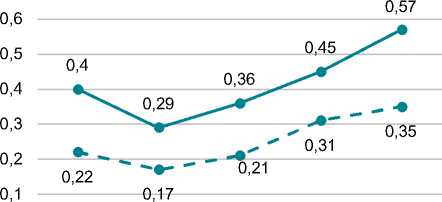

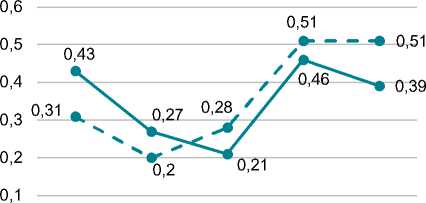

Проведенный анализ показывает, что есть регионы, в которых система высшего образования функционирует достаточно сбалансированно, т. е. все функции реализуются примерно на одном уровне, например Республика Татарстан или Кировская область (рис. 1). Однако есть регионы, в функционировании системы высшего образования которых наблюдается межфункциональный дисбаланс, когда присутствуют одновременно существенно отстающие и существенно опережающие функции, например Республика Мордовия и Пермский край (рис. 2).

—•— Республика Татарстан — ♦ — Кировская область

Примечание . 1 – образовательная функция, 2 – научно-исследовательская, 3 – переподготовки и повышения квалификации, 4 – социально-культурная, 5 – управленческая.

Рис. 1. Групповые индексы при сбалансированном функционировании системы высшего образования

-

Fig. 1. Group indices in a balanced higher education system

— ♦ — Пермский край —•— Республика Мордовия

Примечание . 1 – образовательная функция, 2 – научно-исследовательская, 3 – переподготовки и повышения квалификации, 4 – социально-культурная, 5 – управленческая.

Рис. 2. Групповые индексы при разбалансированном функционировании системы высшего образования

-

Fig. 2. Group indices in an imbalanced higher education system

Таким образом, при разработке рекомендаций по совершенствованию функционирования системы высшего образования в интересах устойчивого развития региона важно не только принимать во внимание интегральный индекс, но и анализировать сбалансированность входящих в него функций.

В табл. 10 представлен результат сравнения интегральных индексов региональных систем высшего образования и интегральных индексов устойчивого развития по регионам Приволжского федерального округа.

На основе данных табл. 10 можно сделать вывод, что в целом система высшего об- разования Приволжского федерального округа функционирует на недостаточном (12 регионов) и низком (2 региона) уровне. При этом выделяются Пензенская область и Чувашская Республика, где индекс функционирования системы высшего образования в 2020 г. перешел с низкого (С) на недостаточный (В) уровень с пограничным значением (0,25). Интегральный индекс устойчивого развития преимущественно принимает значения недостаточного уровня (10 регионов). В 2020 г. к Республике Татарстан и Самарской области, которые демонстрировали высокий уровень (А) интегрального индекса устойчивого развития в 2019 г., добавились Нижегородская и Оренбургская области. Важно отметить, что Республика Татарстан и Самарская область принимают участие в программе «Регионы России и цели устойчивого развития», который реализуется Российской ассоциацией содействия ООН6.

Следующим этапом исследования стал корреляционный анализ, который проводился с целью подтверждения (опровержения) значимости и содержательной ценности предложенной методики оценки функционирования системы высшего образования для устойчивого развития региона. Этот анализ позволил проверить гипотезу о взаимосвязи функционирования системы высшего образования и устойчивого развития региона.

Корреляционный анализ проводился при использовании программного пакета IBM SPSS Statistics . Его результаты представлены в табл. 11.

Таблица 10. Регионы ПФО в матрице значений интегральных индексов устойчивого развития и функционирования системы высшего образования

Table 10. Regions of the Volga Federal District in the value matrix of the integral sustainable development indices and the regional higher education system

|

Интегральный индекс |

устойчивого развития |

||||

|

низкий |

недостаточный |

высокий |

лидирующий |

||

|

s ° В я а * « Я я О й В й Л Я see Я © © 2 2 е“ |

лидирующий |

– |

– |

– |

– |

|

высокий |

– |

– |

– |

– |

|

|

недостаточный |

– |

Пермский край Чувашская Республика, Республики Марий Эл, Мордовия, Башкортостан Ульяновская, Пензенская, Саратовская области |

Республика Татарстан Самарская, Оренбургская, Нижегородская области |

– |

|

|

низкий |

– |

Удмуртская Республика, Кировская область |

– |

– |

|

6 Программа «Регионы России и цели устойчи- ствия ООН. URL: (дата вого развития ООН» // Российская ассоциация содей- обращения: 25.04.2022).

Таблица 11. Результаты корреляционного анализа

Table 11. Results of correlation analysis

|

Индекс |

Интегральный индекс устойчивого развития |

Групповой индекс функции |

||||

|

образовательной |

научно-исследовательской |

переподготовки и повышения квалификации |

социальнокультурной |

управленческой |

||

|

Интегральный индекс устойчивого развития |

1,000 |

0,177 |

0,319** |

0,138 |

0,049 |

0,450** |

|

Групповой индекс функции: образовательной |

0,177 |

1,000 |

0,614** |

0,085 |

0,161 |

0,607** |

|

научно-исследовательской |

0,319** |

0,614** |

1,000 |

0,214 |

0,133 |

0,617** |

|

переподготовки и повышения квалификации |

0,138 |

0,085 |

0,214 |

1,000 |

0,296** |

0,401** |

|

социальнокультурной |

0,049 |

0,161 |

0,133 |

0,296** |

1,000 |

0,351** |

|

управленческой |

0,450** |

0,607** |

0,617** |

0,401** |

0,351** |

1,000 |

|

** – корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) |

||||||

Данные табл. 11 говорят о том, что интегральный индекс устойчивого развития имеет положительную статистически значимую связь с научно-исследовательской и управленческой функцией. При этом сама научно-исследовательская функция имеет сильную статистически значимую связь с образовательной функцией. В свою очередь, управленческая функция обладает положительной статистически значимой связью со всеми функциями системы высшего образования. Этот результат еще раз доказывает обоснованность включения данной функции в список основных функций системы высшего образования, поскольку однозначного мнения исследователей по этому вопросу в рамках обзора литературы не обнаружено. Групповые индексы функции переподготовки и повышения квалификации и социально-культурной функции не имеют статистически значимой связи с интегральным индексом устойчивого развития. При этом групповые индексы этих функций коррелируют между собой.

Коэффициент корреляции между интегральными индексами устойчивого развития и функционирования региональной системы высшего образования равен 0,49 при уровне значимости 0,01, что говорит о наличии статистически значимой связи и подтверждает выдвинутую в исследовании гипотезу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О дна из целей устойчивого развития, утвержденных Организацией Объединенных Наций на период до 2030 г., предусматривает (наряду с другими уровнями образования) равный доступ к высшему образованию в рамках поощрения возможностей обучения на протяжении всей жизни для всех. Более того, университеты играют еще одну важную роль в достижении целей устойчивого развития, а именно являются движущей силой для достижения полного набора целей, обусловленной их ролью в формировании человека, производстве знаний и инновациях [7].

Важная роль систем высшего образования в устойчивом развитии региона приводит к необходимости диагностики эффективности их функционирования и поиска подходящих инструментов для управления ими [25].

Предложенная в статье методика дает возможность с помощью открытых статистических данных оценить функционирование системы высшего образования в интересах устойчивого развития региона. Основываясь на результатах такой оценки, регионы можно сравнить между собой или с регионами, имеющими наиболее высокие показатели, а также обнаружить узкие места в реализации основных функций региональных систем.

Данная оценка позволяет классифицировать регионы по уровню функционирования системы высшего образования и разработать индивидуальные рекомендации по ее совершенствованию в интересах устойчивого развития с учетом уровня реализации каждой функции и региональных особенностей либо укрупненно, основываясь на классификации группы регионов, имеющих схожие сложности в функционировании системы высшего образования. Поэтому результаты исследования могут быть интересны как руководи- телям университетов, так и представителям региональных властей, которые ориентированы на реализацию концепции устойчивого развития в своем регионе.

Следующим этапом исследования станет проведение регрессионного анализа для определения значимости и силы влияния реализации разных функций университетов на устойчивое развитие региона. Кроме того, планируется углубленно изучить вопрос взаимного влияния системы высшего образования и внешней региональной среды.

Список литературы Оценка функционирования системы высшего образования в интересах устойчивого развития региона

- Третьякова Е. А., Осипова М. Ю. Сочетание статического и динамического подходов в оценке устойчивого развития региональных социально-экономических систем // Вестник Пермского университета. Сер. "Экономика" = Perm University Herald. ECONOMY. 2016. T. 2, № 29. С. 79-92. DOI: 10.17072/1994-9960-2016-2-79-92 EDN: WFEFZD

- Огурцова Е. В., Челнокова О. Ю. Оценка реализации базовых функций региональных систем высшего образования // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 2018. Т. 18, № 2. С. 169-175. DOI: 10.18500/1994-2540-2018-18-2-169-175 EDN: UOQNKA

- Firsova A. A., Chernyshova G. Y. Mathematical Models for Evaluation of the Higher Education System Functions with DEA Approach [Фирсова А. А., Чернышова Г. Ю. Математические модели для оценки функций систем высшего образования средствами DEA] // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Информатика. 2019. Т. 19, вып. 3. С. 351-362. DOI: 10.18500/1816-9791-2019-19-3-351-362 EDN: GYWFFD

- Lozano R., Ceulemans K., Alonso-Almeida M., Huisingh D., Lozano F.J., Waas T., Lambrechts W., Lukamn R., Hugé J. A review of commitment and implementation of sustainable development in higher education: results from a worldwide survey // Journal of Cleaner Production. 2015. Vol. 108, part A. P. 1-18. DOI: 10.1016/j.jclepro.2014.09.048

- Findler F., Schönherr N., Lozano R., Stacherl B. Assessing the impacts of higher education institutions on sustainable development - An analysis of tools and indicators // Sustainability. 2019. Vol. 11, no. 1. P. 1-19. DOI: 10.3390/su11010059