Оценка гемодинамически значимого стеноза сонных артерий: анализ результатов дуплексного сканирования сосудов, компьютерно-томографической и чрескатетерной рентгеноконтрастной ангиографии

Автор: Носенко Наталья Сергеевна, Носенко Екатерина Михайловна, Алемасова Дарья Сергеевна, Деды Татьяна Владимировна

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 1 т.16, 2025 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Атеросклеротический стеноз сонных артерий является одной из основных причин инсульта, транзиторной ишемической атаки, развития когнитивных нарушений, инвалидизации населения. Ключевым показанием к инвазивному лечению данного заболевания является степень стеноза сонной артерии, в связи с чем важнейшей проблемой диагностики является максимально точное определение выраженности стеноза. Дуплексное сканирование сонных артерий является безопасным, неинвазивным, относительно недорогим методом визуализации, являясь первой линией диагностики. Точность определения стеноза и окклюзии сонной артерии по данным ультразвукового исследования составляет от 70% до 90%. Вместе с тем степень стеноза, определённая разными методами, не всегда совпадает. Цель исследования - сопоставить данные дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий и других инструментальных методов диагностики в точности определения процента стеноза сонных артерий, а также провести анализ причин расхождения полученных данных.

Дуплексное сканирование, внутренняя сонная артерия, стеноз сонной артерии, причины расхождений, сопоставление данных

Короткий адрес: https://sciup.org/143184139

IDR: 143184139 | DOI: 10.17816/clinpract635680

Текст научной статьи Оценка гемодинамически значимого стеноза сонных артерий: анализ результатов дуплексного сканирования сосудов, компьютерно-томографической и чрескатетерной рентгеноконтрастной ангиографии

Носенко Н.С., Носенко Е.М., Алемасова Д.С., Деды Т.В. Оценка гемодинамически значимого стеноза сонных артерий: анализ результатов дуплексного сканирования сосудов, компьютерно-томографической и чрескатетерной рентгеноконтрастной ангиографии. Клиническая прак тика. 2025;16(1):7–15. doi:

BACKGROUND: Atherosclerotic stenosis of the carotid arteries is one of the main reasons of stroke, of transient ischemic attacks, of developing cognitive disorders and of incapacitating the population. The key indication to invasive treatment for this disease is the degree of stenosis in the carotid artery, due to which the most important problem in the diagnostics is the maximally precise evaluation of the stenosis degree. The duplex scanning of the carotid arteries is a safe, non-invasive and relatively inexpensive visualization method, which is the first line of diagnostics. The precision of measuring the stenosis and the occlusion of the carotid artery, according to the ultrasound examination data, varies from 70% to 90%. At the same time, the degree of stenosis, measured using various methods, does not always match. AIM: to compare the data obtained by duplex scanning of the brachiocephalic arteries and by other instrumental diagnostics methods in terms of the precision of measuring the percentage of stenosis in the carotid arteries, as well as to analyze the reasons of discrepancies between the obtained data. METHODS: The research is based on the retrospective analysis of case history data from the patients hospitalized to the Vascular Surgery Department of the Federal State Budgetary Institution «Federal Scientific and Clinical Center» under the Russian Federal Medical-Biological Agency during the period from 01.05.2023 until 20.05.2024. The obligatory inclusion criteria for the analysis were the presence of the main disease of the I65 group according to the ICD-10 and undergoing at least one of the examination types within the settings of the FSBI «Federal Scientific and Clinical Center» under the Russian Federal Medical-Biological Agency (duplex scanning, computed tomographic angiography, transcatheter X-ray contrast angiography). The statistical processing was done using the Statistica software pack version 10.0 (StatSoft). RESULTS: The conducted research has shown that there is no complete matching between the data from the transcatheter X-ray contrast angiography, the computed tomographic angiography and the duplex scanning. The analysis of the reasons of discrepancies when measuring the degree of stenosis in the orifices of the internal carotid arteries from the results of duplex scanning and computed tomographic angiography has allowed for isolating three main groups: the human factor (operator-dependent, 30.4%), the anatomic factor (23.2%) and the differences in descriptions (46.4%). CONCLUSION: Upon examining the patients, it is necessary to strictly follow the algorithm of diagnosing the stenoses of the carotid arteries, beginning from the duplex scanning of the extracranial segments of brachiocephalic arteries as the most accessible and highly informative method. Computed tomographic angiography of this vascular segment is required for selecting the patients for surgical treatment, for it is necessary to keep in mind the potential risk of developing the contrasted nephropathy and the risks of radiation exposure. A properly done ultrasound examination allows for not only decreasing the number of discrepancies between these two diagnostic methods, but also to avoid the necessity of conducting such an invasive radio-contrasting method as angiography.

Nosenko NS, Nosenko EM, Alemasova DS, Dedy TV. The evaluation of the hemodynamically significant stenosis of the carotid arteries: analyzing the results from the duplex scanning of vessels, from the computed tomographic and the transcatheter X-ray contrast angiography. Journal of Clinical Practice. 2025;16(1):7–15. doi:

Submitted 06.09.2024 Accepted 09.03.2025 Published online 09.03.2025

ОБОСНОВАНИЕ

Атеросклеротический стеноз сонных артерий является важной причиной инсульта, транзитор-ной ишемической атаки, развития когнитивных нарушений, инвалидизации населения. Нередко он является маркером системного атеросклеротического поражения сосудов, часто сочетаясь с ишемической болезнью сердца и поражением артерий нижних конечностей [1].

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2021 году на территории Российской Федерации от ишемического инсульта умерло более 200 000 человек, что стало третьей по частоте причиной смерти в стране в тот год [2]. В мировой статистике инсульт является второй ведущей причиной инвалидности и смертности [3–5]. Ежегодно во всём мире около 6 млн человек умирают от этого заболевания, около 5 млн становятся инвалидами1 [6]. Наиболеераспространён-ными причинами инфаркта мозга являются сте-ноокклюзирующие поражения брахиоцефальных артерий [7, 8].

В настоящее время при оказании помощи пациентам с поражением сонных артерий прежде всего необходимо руководствоваться официально утверждёнными документами: «Национальные рекомендации по ведению пациентов с заболеваниями брахиоцефальных артерий» (2013) [5] и рекомендации Минздрава России «Закупорка и стеноз сонной артерии» (2016) [9]. В 2022 году также опубликован российский консенсус по диагностике и лечению пациентов со стенозом сонных артерий, который, однако, не был утверждён Министерством здравоохранения Российской Федерации и носит рекомендательный характер.

Одним из основных показаний к инвазивному лечению является степень стеноза сонной артерии [5]. Следовательно, важнейшей проблемой диагностики является максимально точное определение выраженности стеноза. Немаловажно упомянуть, что основные диагностические критерии были сформулированы на основании двух крупных исследований, проведённых в 1980–1990 годах, и основаны лишь на данных ангиографии [10, 11].

На сегодняшний момент обследование пациентов с подозрением на атеросклеротическое поражение сонных артерий включает несколько инструменталь- ных методов диагностики: дуплексное сканирование (ДС) брахиоцефальных артерий, компьютерно-томографическую ангиографию (КТА), чрескатетерную рентгеноконстрастную ангиографию (АГ).

С каждым годом количество оперативных вмешательств на брахиоцефальных артериях неуклонно растёт. Среди хирургов отмечается тенденция в предпочтении данных компьютернотомографической ангиографии без учёта результатов дуплексного сканирования сосудов (из-за зависимости визуализации и интерпретации ДС от исполнителя).

Цель исследования — сопоставить данные дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий, выполненного в ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, и других инструментальных методов диагностики в точности определения процента стенозов сонных артерий, а также провести анализ причин расхождения полученных данных.

МЕТОДЫ

Дизайн исследования

Проведён ретроспективный анализ данных историй болезни пациентов, госпитализированных в отделение сосудистой хирургии ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в период с 01.05.2023 по 20.05.2024. Проанализированы анонимизированные данные историй болезни (пол, возраст, проведённые оперативные вмешательства на сосудах каротидного бассейна) и протоколы обследований брахиоцефальных артерий (ДС, КТА, АГ).

Критерии соответствия

Критерии включения: наличие основного заболевания группы I65 (закупорка и стеноз прецереб-ральных артерий, не приводящих к инфаркту мозга) по Международной классификации болезней 10-го пересмотра и выполнение любых двух исследований в условиях ФГБУ ФНКЦ ФМБА России (дуплексное сканирование, компьютерно-томографическая ангиография, чрескатетерная рентгеноконтрастная ангиография).

Исходы исследования

В сравнительный анализ включены данные по разнице, полученной при оценке процента стеноза устьев внутренних сонных артерий не менее чем двумя из трёх методик. Основной анализ расхождений проведён в группах: процент стеноза по данным КТА минус процент стеноза по данным ДС

(КТА-ДС), процент стеноза по данным ДС минус процент стеноза по данным АГ (ДС-АГ).

Статистический анализ

Статистическая обработка проводилась с использованием пакета программ Statistica версии 10.0 (StatSoft). Из-за невозможности соблюдения критериев нормального распределения статистический анализ проводился по критериям непараметрической статистики. Статистическая значимость была принята для значения p <0,05. Для количественных признаков непрерывные переменные представлены в виде медианы, нижнего и верхнего квартилей (Ме [25%; 75%]). Различия по количественным признакам оценены с помощью U-критерия Манна–Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Объекты (участники) исследования

Проанализированы данные историй болезни 207 пациентов, из них 140 (68%) мужчин и 67 (32%) женщин, средний возраст на момент госпитализации которых составил 68,9 года (медиана 69 лет с разбросом от 42 до 89 лет), при этом средний возраст мужчин значимо отличался от среднего возраста женщин — 67,7 против 71,4 соответственно (Z=2,9; p =0,003).

Все 207 пациентов получили диагностические исследования: КТА — 189, ДС — 164, АГ — 21, при этом 16 пациентам выполнены все представленные виды исследований (все они были прооперированы). Перед выполнением АГ всегда выполнялась КТА. Сочетание диагностики с помощью КТА и ДС было у 146 пациентов.

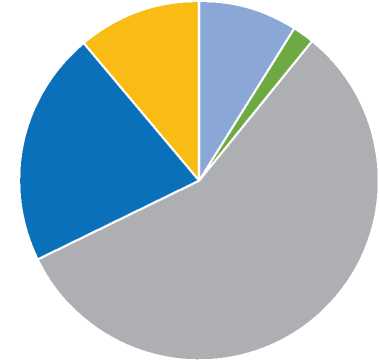

Все пациенты были разделены на группы по количеству визуализирующих методик, вошедших в обследование. Распределение методик у прооперированных в данную госпитализацию пациентов (n=171) представлено на рис. 1.

Основные результаты исследования

Нами проведён анализ данных в двух группах пациентов: 16 человек, у которых выполнены все три вида исследований (группа 1); 130 человек, у которых выполнялись КТА и ДС (без включения пациентов группы 1; группа 2).

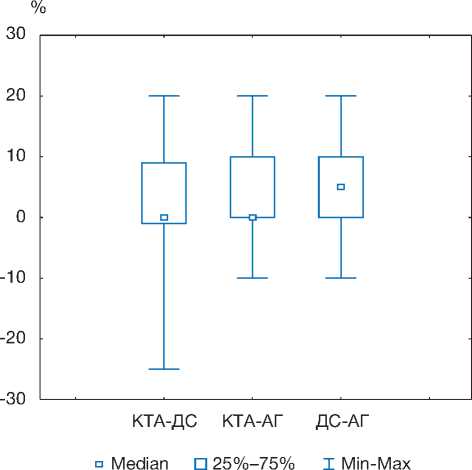

У 16 пациентов группы 1 рассматривалось поражение 27 внутренних сонных артерий (ВСА) со стенозами разной степени выраженности: при попарном сравнении данных трёх методик (КТА-ДС, КТА-АГ, ДС-АГ) существенных различий не получено (рис. 2). Преимущественно разброс данных составил 10%. Больший разброс данных отмечался по ДС.

■ КТА + ДС + АГ — 9%

■ КТА + АГ — 2%

■ КТА + ДС — 57%

■ КТА — 21%

Рис. 2. Попарное сравнение результатов трёх диагностических методик. КТА — компьютерно-томографическая ангиография; ДС — дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий; АГ — чрескатетерная рентгеноконтрастная ангиография. [Из архива ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, 2025. Публикуется впервые].

Рис. 1. Структура предоперационного обследования пациентов с гемодинамически значимым стенозом сонных артерий. КТА — компьютерно-томографическая ангиография; ДС — дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий; АГ — чрескатетерная рентгеноконстрастная ангиография. [Из архива ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, 2025. Публикуется впервые].

Приведём подробный анализ выявленных 5 (18,5%) случаев расхождения >10%.

Пациент № 68: процент стеноза по ДС больше, чем по КТА, на 15%, но стеноз был гемодинамически незначим, в связи с чем последующую АГ выполняли только на контралатеральной стороне, где имелась гемодинамически значимая атеросклеротическая бляшка.

Пациент № 206: недооценка стеноза по сравнению с КТА на 10%, с АГ — на 15%.

Пациент № 141: по данным ДС стеноз был на 20% меньше, чем по данным КТА и АГ, вероятная причина — недооценка гемодинамических критериев.

Пациент № 189: пациент палаты интенсивной терапии с диагнозом острого нарушения мозгового кровообращения слева; отмечается недооценка стеноза по данным ДС на 20%.

Пациент № 185: по данным ДС, стеноз на 25% больше, чем по данным КТА, но результат ДС полностью совпал с данными АГ.

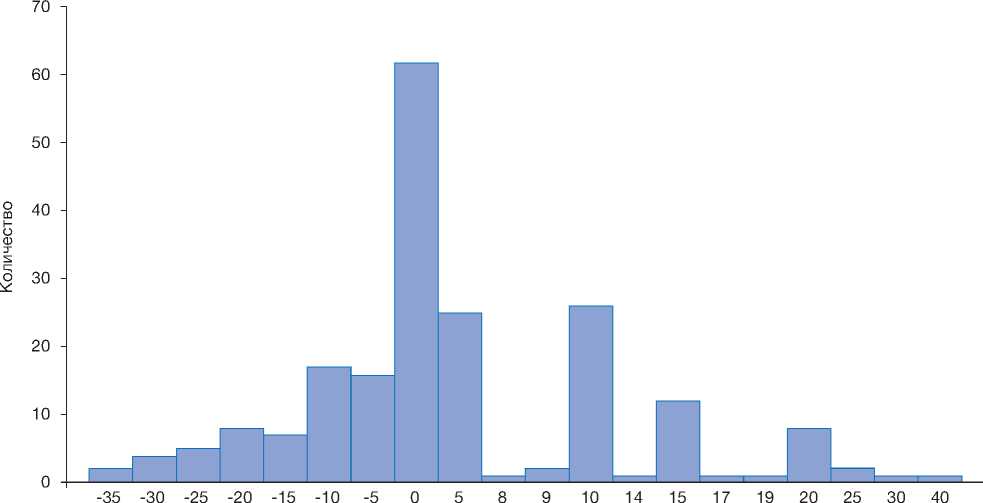

У 130 пациентов группы 2 в 202/260 (77,7%) ВСА имелись атеросклеротические бляшки. Распределение разницы в оценке стенозов между КТА и ДС приведено на рис. 3. В 149/202 (73,8%) ВСА отклонений не было или они были в пределах 10%, в 23/202 (11,4%) — от 15 до 20%, в 15/202 (7,4%) —

≥20%, при этом преобладало завышение стеноза по результатам ДС — 26 (12,9%) случаев, в то время как занижение процента стеноза отмечалось в 12 (5,9%) случаях.

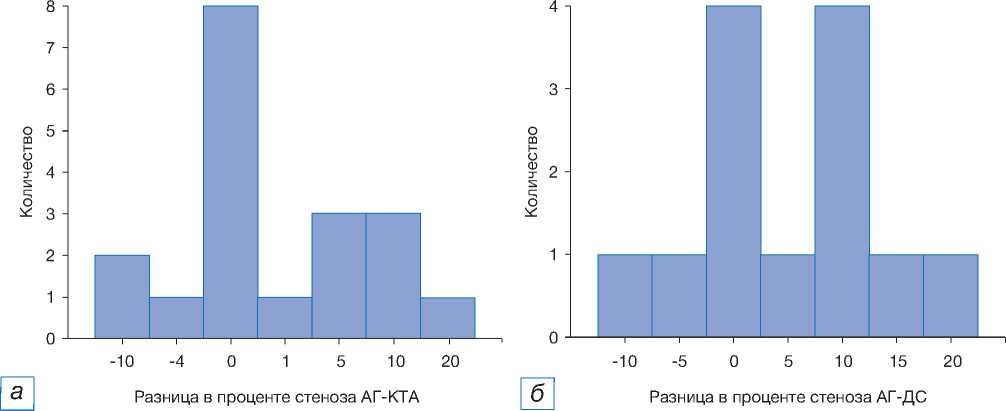

Для сравнения были проанализированы данные о выраженности стенозов устьев ВСА методами КТА и ДС по отношению к данным АГ, так как именно эта методика является золотым стандартом в оценке стенозов. В группах АГ-КТА и АГ-ДС (рис. 4) значимых отличий не найдено, хотя необходимо отметить, что чрескатетерную рентгеноконтрастную ангиографию выполняли только 21 пациенту и только с оценкой степени стеноза в зоне интереса.

При анализе расхождений в оценке степени стеноза устьев ВСА по результатам ДС и КТА >10% (56 ВСА в обеих контрольных группах с исключением двух случаев, где расхождение данных ДС имелось только с одним из контрольных методов — АГ или КТА) можно выделить несколько причинных факторов.

-

• Человеческий фактор, или операторзависи-мость (17 человек, 30,4%): в эту группу мы объединили расхождения >10%, выявленные при анализе медицинской документации, но без наличия другой очевидной причины.

Разница в проценте стеноза КТА-ДС

Рис. 3. Гистограмма распределения разницы в оценке стенозов устьев внутренних сонных артерий (данные КТА минус данные ДС). КТА — компьютерно-томографическая ангиография; ДС — дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий; АГ — чрескатетерная рентгеноконтрастная ангиография. [Из архива ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, 2025. Публикуется впервые].

Рис. 4. Гистограмма распределения разницы в оценке стенозов устьев внутренних сонных артерий: а — данные АГ минус данные КТА; б — данные АГ минус данные ДС. КТА — компьютерно-томографическая ангиография; ДС — дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий; АГ — чрескатетерная рентгеноконтрастная ангиография. [Из архива ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, 2025. Публикуется впервые].

-

• Анатомический фактор (13 человек, 23,2%): в эту группу мы вынесли все расхождения, которые базировались на разности трактовки распространения стеноза по анатомическим ориентирам (выделение каротидной бифуркации, устья и проксимального отдела ВСА).

-

• Различия описаний (26 человек, 46,4%): в эту группу мы объединили случаи, в которых явно прослеживалась разница в трактовке данных при разных исследованиях. В эту группу попали расхождения, связанные с выделением бляшек 10%, 15% по данным КТА, и расхождение в оценке стенозов <50%. Выделение группы бляшек «без значимого стенозирования» по данным КТА не учитывалось. В эту группу попали также случаи, когда затруднения возникли при трактовке гемодинамических данных стенозов.

Таким образом, проведённое исследование выявило отсутствие полного совпадения между данными АГ, КТА и ДС, тем не менее при оценке выраженности стенозов устьев ВСА данные ДС эквивалентны данным КТА. Широко известным минусом ультразвуковой диагностики является зависимость результатов исследования от оператора, которая может приводить к различиям трактовок полученных данных не только между несколькими специалистами, но даже при повторных осмотрах у одного и того же специалиста. Операторзави-симость ультразвуковых исследований приводит к необходимости применять подтверждающие методы (КТА, АГ) при выявлении кандидатов на хирургическое лечение. Нами было выявлено, что наибольший процент расхождений между КТА и ДС касался стенозов до 50%, в том числе за счёт разницы критериев оценки таких стенозов. Меньшей, но более значимой причиной расхождений является разница в трактовках некоторых анатомических образований и критериев гемодинамики.

ОБСУЖДЕНИЕ

Рентгеноконтрастная ангиография является золотым стандартом в диагностике поражения артерий, однако на сегодняшний день большую значимость в диагностике стеноза сонных артерий, а также в принятии клинических решений по определению показаний к оперативным вмешательствам имеет дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий1.

Дуплексное сканирование сонных артерий является безопасным, неинвазивным и относительно недорогим методом визуализации. Это исследование позволяет оценить кровоток в луковице и в проксимальном отделе ВСА. Дистальные сегменты ВСА не всегда доступны для сканирования [2]. Как правило, при оценке стеноза методом ДС рекомендовано обращать внимание не только на планиметрические изменения, но и на особенности гемодинамики [12].

В качестве подтверждающего исследования для окончательной постановки диагноза и оценки необходимости и вида хирургического лечения требуются контрастные исследования, такие как рентгеноконтрастная чрескатетерная ангиография, магнитно-резонансная ангиография или компьютерно-томографическая ангиография [2].

Клиническая значимость компьютерной томографической ангиографии обусловлена анато-мичностью методики, а также возможностью получения информации об очень извитых сосудах, сосудах малого диаметра и дистальных отделах сосудистого русла1.

Чрескатетерная рентгеноконтрастная ангиография остаётся диагностическим стандартом у пациентов с поражением экстракраниальных артерий, однако ограничениями для ангиографии как метода скрининга являются риски для пациента и финансовые расходы. Прямая ангиография также показана при получении неоднозначных данных по результатам других неинвазивных исследова-ний1. Данные литературы подтверждают, что совместное использование двух неинвазивных методик (ДС с магнитно-резонансной ангиографией или КТА) позволяет избежать использования рентгеноконтрастной ангиографии. Однако даже при использовании двух методик недостаточно точное определение степени и протяжённости стеноза наблюдалось почти у 20% больных [5].

В работе R.M. Daolio и соавт. [13], представляющей анализ систематического обзора Кохрей-новской базы данных от 2022 года, приведены доказательства высокой диагностической точности цветового ДС, особенно в вопросах отличия стенозов сонных артерий до 50% и в диапазоне 50–99%. В обзор были включены 22 публикации с анализом 4957 инструментальных исследований данного сосудистого бассейна, по результатам чего был сделан вывод, что точность определения стеноза и окклюзии сонной артерии по данным ультразвукового исследования составляет от 70% до 90%.

В соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава России [14] и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения1, исследование сонных артерий должно начинаться с цветового ДС брахиоцефальных артерий. Далее может выполняться либо магнитно-резонансная, либо КТА. При качественном выполнении этих исследований и совпадении их результатов решение о хирургическом лечении может приниматься без рентгеноконтрастной ангиографии. В случае противоречий этих данных или при недостаточной визуализации артерий выполнение рентгеноконтрастной ангиографии остаётся обязательным.

Ограничения исследования

Отсутствие единых стандартов описания (анатомических ориентиров, обязательных к упоминанию критериев, формулировок протоколов) из-за отсутствия рекомендаций по методикам ДС брахиоцефальных артерий, КТА брахиоцефальных артерий, а также общих стандартов по двум методикам затрудняет трактовку заключений даже в рамках одного медицинского учреждения. Особенная сложность возникает при сравнении данных по стенозам <50%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При обследовании пациентов необходимо строго придерживаться алгоритма диагностики стенозов сонных артерий, начинающегося с дуплексного сканирования экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий как наиболее доступного и высокоинформативного метода. Компьютернотомографическая ангиография данного сосудистого бассейна необходима при отборе пациентов для хирургического лечения, так как необходимо помнить о потенциальном риске развития контрастной нефропатии и радиационного воздействия. Качественно выполненное ультразвуковое исследование позволяет уменьшить количество противоречий между этими двумя методами диагностики, а значит, снизить потребность в проведении ангиографии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вклад авторов. Н.С. Носенко — концепция и дизайн исследования, обзор литературы, сбор и анализ литературных источников, написание текса и редактирование статьи; Е.М. Носенко — концепция и дизайн исследования, анализ литературных источников, научная редакция рукописи; Д.С. Але-масова — обзор литературы, сбор и анализ литературных источников, написание текста и редактирование статьи; Т.В. Деды — научная редакция рукописи. Авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и под-

готовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией).

Этическая экспертиза. Протокол ретроспективного исследования согласован локальным этическим комитетом ФГБУ ФНКЦ ФМБА России (протокол заседания № 12-2024 от 11.11.2024).

Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования.