Оценка генерации углеводородов в казанско-татарских отложениях севера Предуральского краевого прогиба

Автор: Котик О.С.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 (279), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается оценка возможной генерации углеводородов в казанско-татарских отложениях верхней перми севера Предуральского краевого прогиба на основании ряда параметров: содержания, типа и зрелости органического вещества. Выделены зоны различной генерационной продуктивности: низкой, средней и высокой. Приведена характеристика фазового состава углеводородов и выделены максимально перспективные области их возможной генерации. Наилучшие условия установлены в Коротаихинской впадине.

Верхнепермские угленосные отложения, состав органического вещества, катагенез, генерационный потенциал

Короткий адрес: https://sciup.org/149128709

IDR: 149128709 | УДК: 552.578.2.061.32:551.736(470.1) | DOI: 10.19110/2221-1381-2018-3-3-7

Текст научной статьи Оценка генерации углеводородов в казанско-татарских отложениях севера Предуральского краевого прогиба

В настоящее время во многих регионах мира поиски залежей углеводородов (УВ) связаны с нетрадиционными нефтегазоматеринскими комплексами. Угленосные отложения относятся к комплексам такого рода, и их изучение в различных нефтегазоносных бассейнах проводится с позиции оценки генерации УВ [4, 6—8]. В данной работе рассматривается оценка генерационной продуктивности нефтегазоматеринских отложений угленосного комплекса верхней перми и прогноз возможного фазового состава генерируемых УВ на территории севера Предуральского краевого прогиба (Косью-Роговская впадина, юго-восток Коротаихинской, север Большесынинской впадины и гряда Чернышева) и юга Варандей-Адзьвинской структурной зоны. Здесь было изучено 15 разрезов казанско-татарских отложений по скважинам Неченская-408, Суборская-236, Пыжъельская-1, СДК-542, 644, УК2515, Пальникшорская-1, Усинокушшорская-104, Осовейская-265, Хоседаюская-257, 258 и естественным обнажениям по рр. Адзьва, Неча, Бол. Сырьяга, Силоваяха. Дополнительно был проанализирован фондовый и опубликованный материал по строению разрезов, битуминологической характеристике, наличию нефтепроявлений и люминесцентной характеристике битумоидов казанско-татарских отложений.

Методы исследования

Для оценки генерационного потенциала казанско-татарских отложений использовался устоявшийся в настоящее время комплекс методов, включающий углепетрографические и геохимические методы. Углепетрографические исследования проводились для определения состава компонентов ОВ и измере ния отражательной способности витринита (Ro, %). Геохимические исследования включали в себя хими-ко-битуминологические и пиролитические (RockEval) методы, которые позволили определить содержание органического углерода (Сорг, %), выход хлороформного битумоида (ХБА, %), содержание свободных (S1, мг УВ/г породы) и связанных (S2, мг УВ/г породы) УВ в породе, величину водородного индекса (HI, мг УВ/г Сорг) и температуру максимального выхода УВ (Tmax, °С).

Использование всего комплекса методов позволило охарактеризовать изменение на исследованной территории содержания и состава ОВ, степени его катаге-нетической зрелости и генерационного потенциала.

Содержание, состав и катагенез органического вещества

Угленосный комплекс позднепермского возраста (казанско-татарского интервала) включает в себя различные литологические типы: конгломераты, песчаники, алевролиты, аргиллиты и угли, отличающиеся по содержанию органического углерода (Сорг, %). При оценке суммарной мощности нефтегазоматеринских пород в комплексе учитывались только углисто-глинистые разности, такие как глинистые алевролиты (Сорг 0.5—10 %), аргиллиты (Сорг 1.2—10%), углистые аргиллиты (Сорг 4—30 %) и угли (Сорг 20—90 %). Мощности рассматриваемых литотипов в комплексе также различны. Прослои алевролитов в среднем меняются от 0.1 до 0.5, аргиллитов — 0.01—0.8 и углей — 0.1—30, в сумме составляя пачки мощностью до 50 м [5].

По составу органическое вещество (ОВ) является многокомпонентным, где присутствуют мацералы групп витринита, инертинита и липтинита.

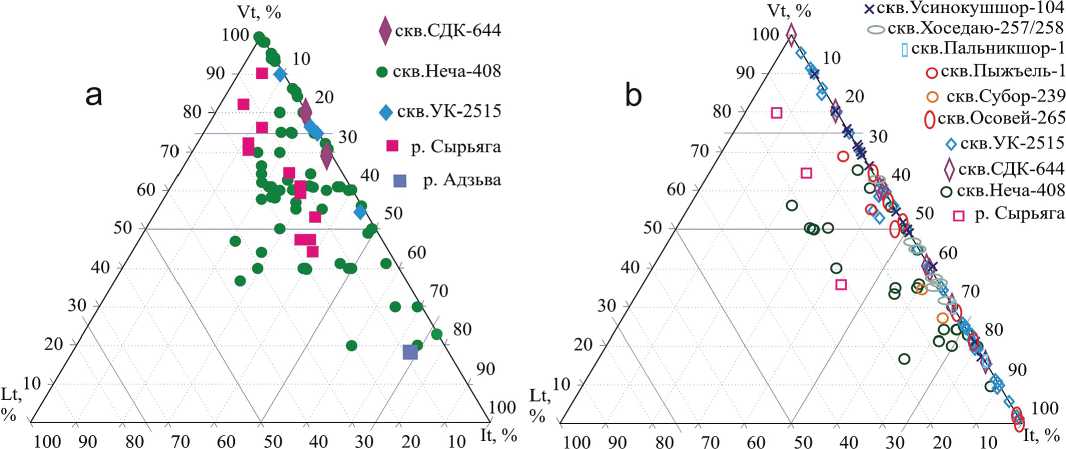

Рис. 1. Треугольная диаграмма соотношения групп микрокомпонентов: витринита (Vt), инертинита (It) и липтинита (Lt) в углях (а) и в породах (b) казанско-татарского возраста, %

Fig. 1. Triangular diagram of groups of microcomponents proportion: vitrinite (Vt), inertinite (It) and liptinite (Lt) in the coal (a) and rocks (b) Kazan-Tatarian age, %

Проведенными ранее углепетрографическими исследованиями охарактеризован средний состав ОВ казанско-татарских отложений [2]. Преобладающей группой является витринитовая, а второстепенными — инертинитовая и липтинитовая (рис. 1). Однако встречаются районы, где повышено количество (до 37 %) ОВ липтинитового типа. В целом в казанско-татарских отложениях преобладает гумусовое ОВ с липтинитовыми компонентами континентального генезиса (споринит, кутинит, резинит, липтодетринит), наиболее распространенного в породах озерно-болотных и озерно-аллювиальных фаций районов сочленения Косью-Роговской впадины с грядой Чернышева и на юго-востоке Коротаихинской впадины.

По данным проведенных ранее пиролитических исследований на обозначенной территории установлены преимущественно низкие значения показателя HI, составляющие 30—150 мг УВ/г Сорг [2]. Зоны развития пород с повышенными значениями HI > 150 мг УВ/г Сорг имеют локальное распространение в районе сочленения севера гряды Чернышева с Косью-Роговской впадиной и на юго-востоке Коротаихинской впадины (рис. 3).

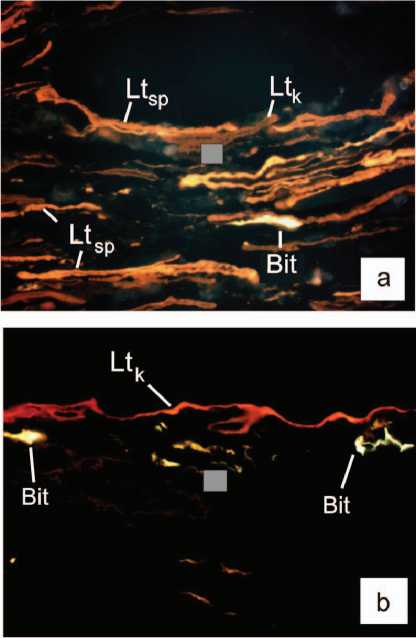

В рассматриваемых толщах катагенетическая преобразованность ОВ на большей части территории не превышает градацию катагенеза МК 1 —МК 2 . Изореспленды (линии равных значений) отражательной способности витринита (R y ), показанные на рис. 3, отражают латеральное изменение катагенеза на изучаемой территории. Увеличение степени зрелости ОВ происходит в северо-восточном направлении и максимально — в Коротаихинской впадине, где уровень катагенеза > МК 3 [2]. В этом районе в отложениях силовской свиты в ультрафиолетовом свете нами были диагностированы битумы легкого и маслянистого состава, выделившиеся из липтинитовых компонентов (рис. 2). Данный факт наглядно подтверждает возможность генерации углистым веществом не только газовых, но и нефтяных УВ.

Рис.2. Микрофотографии компонентов ОВ в породах силовской свиты верхней перми:

a — обн. 121, обр. 8—2/1; b — обн. 124, обр. 7—4. Ультрафиолетовый свет, масляная иммерсия, ув. х50, x150, метка в центре кадра 5 х 5 мкм. Lt — группа липтинита (Ltsp —споринит, Ltk — кутинит); Bit— примазки и скопления битума.

Fig. 2. Microphotographs of OM components in the Silovsk suite of Upper Permian rocks:

a — outcrop 121, samples 8—2/1; b — outcrop 124, samples 7—4. UV-light, oil immersion, 50x and 150x magnification, mark in shot center 5 х 5 micron. Lt — liptinite group (Ltsp —sporinite, Ltk — cutinite); Bit — coatings and congestions of bitumen.

Оценка фазового состава УВ

Формирование скоплений УВ, тем более промышленных объемов, обусловлено рядом геохимических факторов, важнейшими из которых являются содержание ОВ, его генетический тип и степень катагенетической преобразованности. Эмиграция УВ в количестве, достаточном для формирования скоплений, возможна в нефтегазоматеринских формациях с определенным уровнем содержания Сорг. Крайнее значение содержания Сорг в глинистых породах угленосных формаций принимается за 0.5 %, так как в толщах с более низкими концентрациями эмиграция будет невысока и формирование скоплений УВ большого объема не представляется возможным [5]. По преобладающему содержанию в породах Сорг выделены три зоны, границы которых ограничивают районы низкой (0.5—1 %), средней (1—3 %) и высокой (> 3 %) генерационной продуктивности.

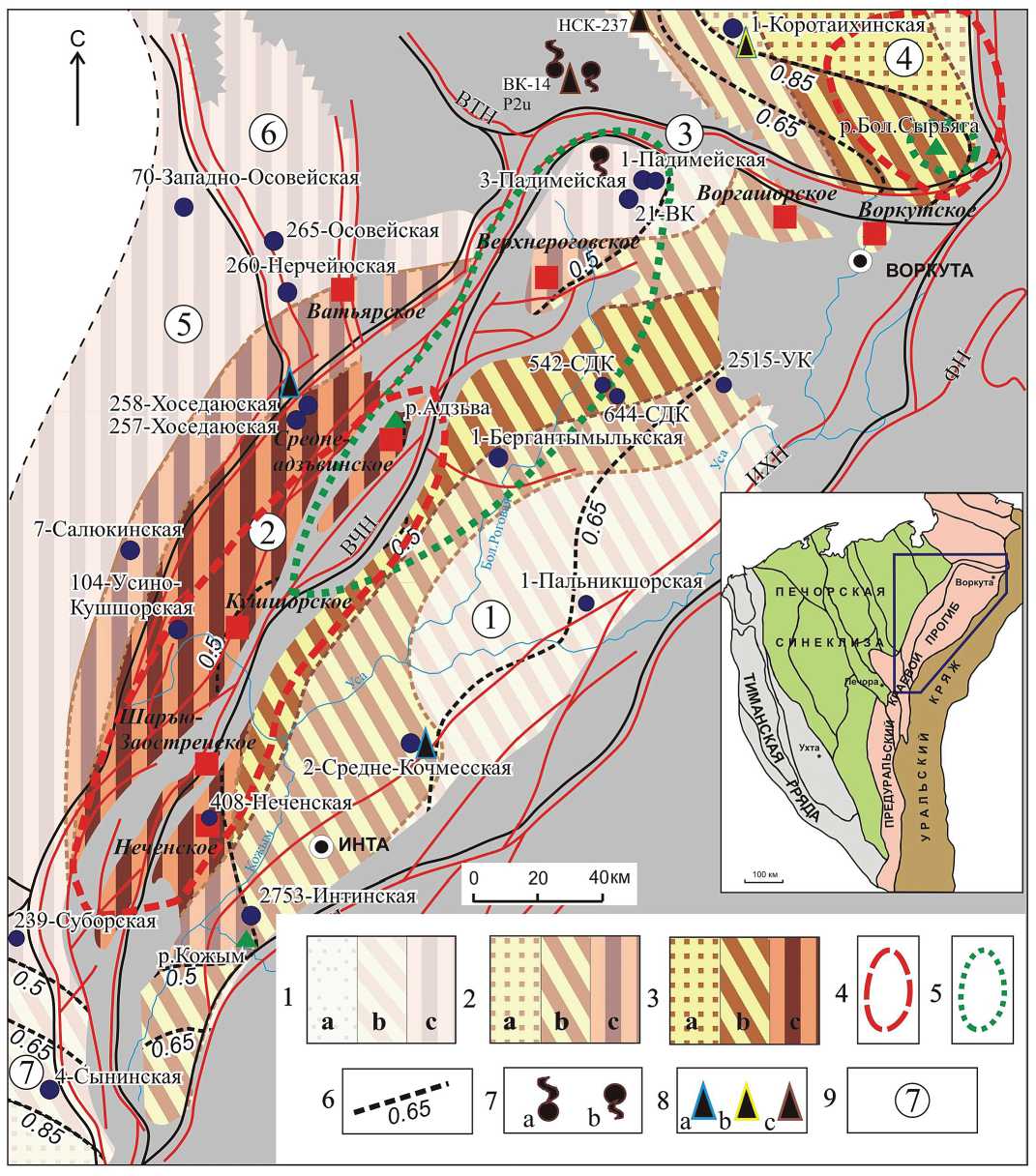

В каждой зоне в зависимости от катагенетической преобразованности ОВ были выделены области с разной генерацией УВ. Согласно стадиальному преобразованию ОВ, основная генерация нефтяных УВ приходится на градации катагенеза МК 1 — з (Ко — 0.5— 0.85 %), а на более высоких градациях (> МК 3 ) преобладает образование газовых УВ. Для гумусового ОВ процесс генерации нефтяных УВ смещён на градацию МК 2 и имеет меньшую интенсивность, в то время как газовые УВ могут генерироваться на всем протяжении катагенеза [1]. Исходя из этого, в областях, где катагенез ОВ достиг градаций мезокатагенеза МК 1— по границе изореспленд К у — 0.5—0.85 %, выделяются подзоны генерации газа и автохтонных нефтяных УВ. Подзоны генерации газа и газоконденсата выделяются в областях, где катагенез ОВ в породах превышает уровень МК 3 (Ко > 0.85 %). В областях с низкой преобразованностью ОВ на градации протокатагенеза, ограниченных изоресплендой 0.5 %, выделяются подзоны аллохтонных нефтепроявлений. Здесь обнаружены нефтепроявления и повышенная битумонасыщен-ность аллохтонного характера, так как само ОВ этого комплекса еще не могло генерировать УВ. Ниже рассмотрим характеристику выделенных зон и подзон.

В зоне низкой продуктивности (рис. 3, зона 1), характеризующейся минимальным содержанием ОВ (Сорг < 1 %), в зависимости от степени его зрелости были выделены следующие подзоны: а — генерации газа и газоконденсата, b — газа и автохтонных нефтяных УВ, с — проявлений аллохтонных нефтей. Подзона генерации газа и газоконденсата (Ку > 0.85 %, > МК3) выделяется только в районе Большесынинской впадины (рис. 3, зона 1а). В пределах Сынинской структуры, а также на Падимейском поднятии и вдоль западного борта Косью-Роговской впадины, где катагенез ОВ достиг градаций мезокатагенеза (R — 0.5— 0.85 %, МК1—2), выделяется подзона генерации газа и автохтонных нефтяных УВ (рис. 3, зона 1b). С зоной низкой продуктивности, где породы содержат «незрелое» ОВ, отвечающее подстадии протокатагенеза (Ко < 0.5 %), совпадает подзона аллохтонных нефтепроявлений на площадях, прилегающих с запада к гряде Чернышева, и в районе Падимейского поднятия (рис. 3, зона 1с). На Падимейской и Вашуткинской площадях в керне обнаружены нефте- и битумопро- явления, служащие подтверждением возможных скоплений УВ аллохтонного характера.

Зона средней продуктивности (рис. 3, зона 2) выделяется в областях распространения пород с содержанием Сорг от 1 до 50 %, где суммарная угленосность разреза составляет < 30 м. Территориально она охватывает восточные окраины Хорейверской впадины, Варандей-Ддзьвинской структурной зоны, юг, север и запад Косью-Роговской впадины, а также восточную оконечность Коротаихинской впадины. В пределах зоны выделяются подзоны аналогично низкопродуктивным областям. Подзона генерации газа и газоконденсата (R > 0,85 %, > МК 3 ) выделяется только в пределах небольшого участка Коротаихинской впадины (рис. 3, зона 2а). Подзона генерации газа и автохтонных нефтяных УВ (Ко > 0,5 %, МК 1 — 2 ) протягивается от южной оконечности (вдоль Кочмесской и Бергантымылькской структур) до Воргашорского месторождения на севере Косью-Роговской впадины и далее переходит в Коротаихинскую впадину (рис. 3, зона 2b). Частично подтверждает генерацию УВ наличие проявлений легкого и смолистого битума в породах на Кочмесской и Коротаихинской площадях. В пределах юга Косью-Роговской впадины (Кожымский район), а также на Роговском и Ватьярском угольных месторождениях и Усинокушшорском поднятии гряды Чернышева расположены области подстадии протокатагенеза ОВ. Здесь по аналогии с другими зонами выделяется подзона аллохтонных нефтяных УВ (рис. 3, зона 2с).

Зона высокой продуктивности характеризуется максимальным содержанием ОВ в породах и, соответственно, высокой угленосностью разреза (рис. 3, зона 3), которая прослеживается вдоль гряды Чернышева, захватывает Сейдинскую площадь и западный борт Косью-Роговской впадины, а также участок юго-восточной оконечности Коротаихинской впадины, включая основные месторождения углей печорской серии (Неченское, Шаръю-Заостренское, Среднеадзьвинское и др.). В пределах основного участка зоны ОВ пород незрелое и находится на подстадии протокатагенеза, лишь в районе западного борта Косью-Роговской впадины ОВ вступило в зону мезокатагенеза (Ко > 0.5 %, МК 1 ). Участок с более высокой зрелостью ОВ расположен в Коротаихинской впадине. В зависимости от уровня катагенетической преобразованности ОВ пород также выделяются три подзоны. Подзона генерации газа и газоконденсата (рис. 3, зона 3a) выделяется в Коротаихинской впадине, где преобразованность ОВ достигла градации МК3 и более (R > 0,85 %). Подзона генерации газа и автохтонных нефтяных УВ (рис. 3, зона 3b) протягивается вдоль западного борта и Сейдинского поднятия Косью-Роговской впадины и выделяется в пределах Сырьягинской площади Коротаихинской впадины (R > 0,5 %, МК 1 — 2 ). Частичным подтверждением генерации жидких УВ может служить наличие «биту-минита» в породах силовской свиты р. Бол. Сырьяга [3], который является вторичным микрокомпонентом группы липтинита. Его образование связано с водорослевым веществом, но проявление в породе произошло при перемещении жидкой фазы и выпадении твердых асфальтенов с последующим выделением более легких компонентов в виде ореолов вокруг вклю- 5

Рис. 3. Схема зон генерационной продуктивности в казанско-татарских отложениях Косью-Роговской впадины и прилегающих территорий:

1—3 — зоны генерационной продуктивности: 1 — низкой, 2 — средней, 3 — высокой; подзоны УВ различного фазового состава: а — генерации газа и газоконденсата, b — газа и автохтонных нефтяных УВ; c — аллохтонных нефтяных УВ; 4 — контур повышенных содержаний липтинита; 5 — контур повышенных значений водородного индекса (HI); 6 — изореспленды R o ; 7 — притоки и нефтепроявления: а — притоки тяжелой нефти, b — проявления тяжелой нефти по керну; 8— проявления по керну: а — легкого битума, b — смолистого битума, c — тяжелого битума; 9 — тектонические элементы (1 — Косью-Роговская впадина, 2 — гряда Чернышева, 3 — гряда Чернова, 4 — Коротаихинская впадина, 5 — Хорейверская впадина, 6 — Варандей-Адзьвинская структурная зона, 7 — Большесынинская впадина)

Fig. 3. The schematic map of the zones of generation productivity in Kazan-Tatar deposits of Kosyu-Rogov depression & adjoined territory. 1—3 — zones of generation productivity: 1 — low, 2 — middle, 3 — high; subzone of different phase composition of hydrocarbons: а — gas and gas condensate generation, b — gas and autochthonous oil hydrocarbons; c—allochthonous oil hydrocarbons; 4 — high content of liptinite; 5 — high values of hydrogen index (HI); 6 — isoresplands R o ; 7 —inflows and oil: а — inflows heavy oil, b — crevice heavy oil; 8 — core manifestations: а — light bitumen, b — resinous tarry bitumen, c — heavy bitumen; 9 — tectonic elements (1 — Kosyu-Rogov depression, 2 —Chernyshev ridge, 3 —Chernov ridge, 4 — Korotaikha depression, 5 — Khoreyver depression, 6 — Varandey-Adzva structural zone, 7 — Bolshesynya depression)

чений. Основная часть зоны высокой генерационной продуктивности совпадает с областью распространения незрелого ОВ, где выделяется подзона аллохтонных нефтепроявлений. Основная часть этой подзоны расположена в пределах гряды Чернышева и в районе Неченского месторождения Косью-Роговской впадины (рис. 3, зона 3c).

Во всех выделенных зонах в казанско-татарских отложениях обнаружены различного масштаба нефте-проявления, по своему УВ-составу заведомо аллохтонного характера [5]. Аллохтонные нефтепроявле-ния связаны с пермскими толщами, преимущественно там, где ОВ не вышло из зоны протокатагенеза и источником УВ служили нефтематеринские породы нижележащих комплексов.

Заключение

Проведенные исследования позволили провести оценку генерационной продуктивности казанско-татарских отложений и дать характеристику возможного фазового состава УВ. На территории гряды Чернышева, несмотря на повышенные концентрации Сорг и относительно высокие содержания липтинита (до 37 %) в составе ОВ, могут быть выявлены залежи УВ только аллохтонного характера, так как ОВ пород является катагенетически не преобразованным. Казанско-татарские отложения прилегающих к гряде территорий Хорейверской впадины, Варандей-Адзьвинской структурной зоны и северо-востока Косью-Роговской впадины также содержат незрелое ОВ.

Благоприятные факторы для генерации УВ в казанско-татарских отложениях, обусловленные повышенной угленосностью разреза и содержаниями Сорг, катагенетической преобразованностью ОВ градаций выше МК |_ 2. установлены только на западном борту и северо-востоке Косью-Роговской впадины и юговосточной части Коротаихинской впадины. Однако наилучшими условиями характеризуется территория Коротаихинской впадины, где наряду с высоким содержанием ОВ и наличием в его составе липтинитовых компонентов до 20 % ОВ достигло высокой степени зрелости (МК2—3 и выше) и наиболее реализовало свой УВ-потенциал. Эти и прилегающие с севера районы представляются нам наиболее перспективными для положительной оценки возможной сингенетичной генерации как газовых, так и нефтяных УВ.

Аналитические исследования проводились во ВНИГНИ (Rock-Eval), МГУ им. М. В. Ломоносова (Ro) и Институте геологии Коми НЦ УрО РАН (ЦКП «Геонаука»).

Исследования выполнены при частичной поддержке гранта РФФИ № 16-35-00278мол_а.

Список литературы Оценка генерации углеводородов в казанско-татарских отложениях севера Предуральского краевого прогиба

- Баженова О. К., Бурлин Ю. К., Соколов Б. А., Хаин В. Е. Геология и геохимия нефти и газа: Учебник. М.: МГУ, 2004. 415 с.

- Котик О. С. Органическое вещество, катагенетическая преобразованность и генерационный потенциал казанско-татарских отложений севера Предуральского прогиба // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2016. № 11. С. 3-9.

- Котик О. С., Котик И. С., Каргиева Т. Г. Пермские отложения юго-востока Коротаихинской впадины: углепетрография, геохимия и нефтегазогенерационный потенциал // Геология нефти и газа. 2017. № 4. С. 91-102.

- Обласов Н. В. Геохимия углистого органического вещества и его роль в формировании месторождений нефти и газа на территории Томской области: Автореф. дис. … канд. геол.-мин. наук. Томск, 2010. 20 с.

- Органическая геохимия и нефтегазоносность пермских отложений севера Предуральского прогиба / Л. А. Анищенко, С. С. Клименко, Н. Н. Рябинкина и др. СПб.: Наука, 2004. 214 с.

- Farhaduzzaman Md., Abdullah W. H., Islam Md. A. Depositional environment and hydrocarbon source potential of the Permian Gondwana coals from the Barapukuria Basin, Northwest Bangladesh // International Journal of Coal Geology, 2012, Vol. 90-91, pp. 162-179.

- Semkiwa P., Kalkreuth W., Utting J., Mpanju F., Hagemann H. The geology, petrology, palynology and geochemistry of Permian coal basins in Tanzania: 2. Songwe-Kiwira Coalfield // International Journal of Coal Geology, 2003, № 55, pp. 157-186.

- Wilkins R. W. T., George S. C. Coal as a source rock for oil: a review // International Journal of Coal Geology, 2002, Vol. 50, pp. 317-361.