Оценка и выбор технологий: комплексная инструментальная поддержка

Автор: Федоськина Л.А., Евдокимова Е.Н., Орлова Е.С., Филиппова И.В.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Теории управления, пространственной и региональной экономики

Статья в выпуске: 1 т.15, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение: в условиях наметившегося перехода к шестому технологическому укладу и в целях реализации государственных задач по технологическому развитию страны требуется разработка целостной концепции по формированию эффективного портфеля технологий на любом уровне принятия решений - от национального до корпоративного. Важная роль в этом принадлежит процессу оценки и выбора технологий, необходимость выстраивания которого на научной основе с применением адекватных инструментальных средств определяет актуальность проводимого исследования.

Жизненный цикл технологии, зрелость технологии, уровень готовности технологии, критерии оценки технологии, портфель технологий

Короткий адрес: https://sciup.org/147246747

IDR: 147246747 | УДК: 338.24.021 | DOI: 10.17072/2218-9173-2023-1-20-44

Текст научной статьи Оценка и выбор технологий: комплексная инструментальная поддержка

,

,

Одной из ключевых целей государственной политики Российской Федерации в сфере стратегического планирования является создание условий для долгосрочного устойчивого социально-экономического и научнотехнологического развития страны1. В числе приоритетов и перспектив последнего установлена необходимость обеспечения готовности к большим вызовам и своевременной оценки рисков, обусловленных научно-технологическим развитием2. Период 2022–2031 годов в Российской Федерации объявлен Десятилетием науки и технологий3. Такие государственные решения Правительства и Президента Российской Федерации свидетельствуют о высокой значимости вопросов технологического развития страны, регионов, отраслей и отдельных компаний.

При этом технологическое развитие любой социально-экономической системы на всех иерархических уровнях требует постоянного пересмотра применяемых подходов к оценке и обоснованному выбору технологий, определяющих потенциальные перспективы для долгосрочного успеха. Вопросы управления жизненным циклом технологий, формирования оптимального и эффективного портфеля технологий приобретают высокую значимость в настоящий период, когда открываются новые перспективы для перехода национальной экономики к шестому технологическому укладу.

Особенности современного уровня технологического развития таковы, что перед социально-экономическими системами стоит вопрос не поиска новой технологии, как это было еще сравнительно недавно, а ее успешного выбора из множества альтернативных вариантов. Соответственно, объективно необходимым становится проведение специальных исследований в области обоснования адекватности использования отвечающих такой задаче методов и инструментов. В мировой практике для этого применяется весьма разнообразный инструментарий, который требует его адаптации к сложившимся условиям принятия технологических решений, а также его систематизации в контексте реализации последовательных этапов процесса оценки и выбора технологий.

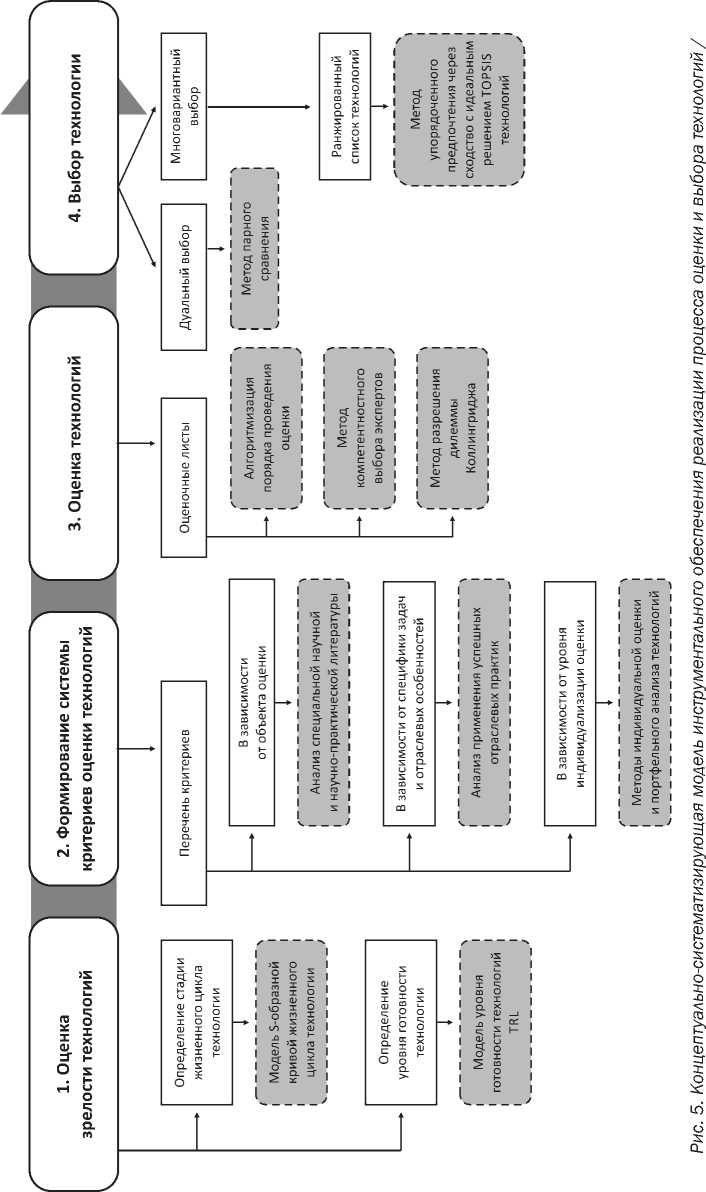

В этой связи целью данной статьи является разработка концептуально-систематизирующей модели инструментального обеспечения реализации процесса оценки и выбора технологий, позволяющей с учетом характерных особенностей каждого этапа этого процесса сформировать целостное видение эффективных способов повышения его результативности на основе комплекса применяемых инструментов. Достижение поставленной цели базируется на решении задач изучения современных подходов к построению процесса оценки и выбора технологий, уточнения содержания этапов этого процесса, изучения теории и рассмотрения успешных практик применения конкретных инструментов и методов, соответствующих каждому этапу.

МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ

Теоретической основой проводимого исследования является концепция оценки технологий. Она впервые была предложена еще в середине 1960-х годов для прогнозирования последствий разработки новых технологий. Сам термин «оценка технологий» ( technology assessment, TA ) был предложен в 1965 году на слушаниях в Комитете по науке и астронавтике в Палате представителей Конгресса США. Основной задачей оценки технологий ставилось оказание информационно-аналитической поддержки принятия политических решений по развитию и внедрению прогрессивных технологий, требующих для их продвижения государственного участия. В этом отношении оценка технологий выступила своеобразным «мостом» для взаимодействия между научно-технической сферой и сферой политики (Ушаков, 2019, с. 223).

Со временем концепция оценки технологий была усовершенствована и распространена на весь спектр эффектов от применения технологий, и прежде всего негативных. Это проявилось в реакции на технологическое развитие второй половины ХХ века, открывшее новые возможности промышленного прорыва и перехода к шестому технологическому укладу, в основе которого лежат приборо- и роботостроение, биокомпьютерные системы и биомедицина (Урасова, 2017, с. 53), нано-, ИТ- и ядерные технологии, воспринятые многими как рискованные или явно опасные. Оценка технологий рассматривалась как механизм раннего выявления их возможностей и предупреждения угроз, позволяющий определить целесообразность их разработки и внедрения. Многие годы от специалистов требовали сведений о потенциале новых технологий, чтобы убедить общество в необходимости внедрять соответствующие инновации (Халицкая, 2020 , с. 87). Поэтому сегодня оценку технологий проводят не только государственные структуры, но также крупные корпорации, неправительственные ассоциации, научно-исследовательские центры и т. п. Она становится децентрализованной деятельностью, обеспечивающей необходимую базу для разработки стратегий повышения конкурентоспособности и достижения лидерства разными пользователями технологий (Ушаков, 2022, с. 293).

В развитие концепции оценки технологий в исследовании используется модель оценки уровня готовности технологий TRL – Technology Readiness Level (Bakke and Haskins, 2018, p. 588) – как инструмент обоснования решений при выборе технологий. Она была разработана космическим агентством

НАСА в США в 1970–80-х годах для проведения градации разрабатываемых в аэрокосмической области технологий. В современных условиях спектр ее применения расширился на многие сферы деятельности, и особенный интерес к ней проявляется сейчас в сфере ИТ-технологий. В настоящее время для поддержки модели TRL при принятии окончательного решения о готовности технологий в международной практике принято оценивать не только достигнутый уровень готовности технологий, но также производственную (MRL) и рыночную / коммерческую (CRL) готовность (Букач и др., 2021, с. 1629). В дополнение к этому некоторые авторы (Комаров и др., 2021, с. 122) предлагают оценивать еще инженерную (ERL) и организационную (ORL) готовность.

При определении направлений проведения оценки зрелости технологий использованы хорошо проработанные научные подходы в области управления жизненным циклом технологий. Обобщая представленные в научной литературе мнения (Кононов и др., 2018b; Мешкова и Афиногенова, 2013; Гумерова и Шаймиева, 2008), жизненный цикл технологии можно определить как упорядоченную во времени последовательность стадий развития технологии по параметрам ее состояния (качество, производительность и др.) от момента ее замысла до отказа от ее использования. При этом, как показывают результаты многочисленных исследований (Сорокин и Чертина, 2018; Архипова, 2021 и др.), в жизненном цикле технологий в самом общем виде принято выделять пять последовательно сменяющихся во времени стадий: НИОКР, внедрения, роста, зрелости и спада.

Отдельный блок исследования основывается на критериальном подходе к оценке технологий. Он позволяет не только выделить и обосновать частные и общие критерии оценки, но также установить их взаимосвязь и взаимное влияние, что обеспечивает возможность проведения достоверной оценки достаточности, адекватности и эффективности применяемых технологий в синергетическом аспекте. При этом необходимо учитывать вероятность возникновения дилеммы Коллингриджа, определяющей противоречие между проблемами знания и власти.

Кроме того, в исследовании обосновывается целесообразность применения метода TOPSIS при выполнении работ по выбору технологий. Он представляет собой метод упорядоченного предпочтения через сходство с идеальным решением.

Несмотря на то, что различные аспекты принятия управленческих решений по внедрению новых технологий активно обсуждаются в научной среде и имеют высокую значимость, вопросы идентификации и выстраивания целостного сквозного процесса оценки и выбора технологий в современных исследованиях еще недостаточно изучены. Они требуют углубленного рассмотрения с позиции новых взглядов, сложившихся в специальной литературе применительно к различным этапам процесса. При этом отдельного внимания все чаще требуют проблемы инструментальной поддержки реализации процесса оценки и выбора технологий для достижения более высокого уровня достоверности исходных данных для принятия эффективных управленческих решений в этой области. Лишь немного современных работ (Корнилов и Корнилов, 2009; Батьковский и Батьковский, 2017) посвящено вопросам изучения и обоснования научного подхода к формированию комплексного инструментария, учитывающего принципы логичности и взаимосвязанности совместного применения конкретных инструментов при выполнении этого процесса.

Общей методологической платформой исследования стало проведение системного и структурного анализа применительно к процессу оценки и выбора технологий с акцентированием внимания на конкретных научных подходах к использованию соответствующих методов и инструментов реализации каждого из этапов этого процесса.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Современные технологии все более разнообразны и требовательны к проведению их достоверной и многоаспектной оценки в контексте конкретных решаемых задач разного уровня и разного ситуационного содержания. Оценка и выбор технологий приобретает все более высокую значимость для многих сфер экономической деятельности. На наш взгляд, реализация этого процесса должна начинаться не с непосредственной оценки технологий, а с выполнения довольно сложной подготовительной работы – проведения оценки зрелости технологий и формирования системы оценочных критериев. Общая принципиальная схема выполнения процесса состоит из нескольких этапов:

-

1) оценка зрелости технологий;

-

2) формирование системы критериев оценки технологии;

-

3) оценка технологий;

-

4) выбор технологии.

Каждый из выделенных этапов представляет собой комплекс соответствующих направлений и видов деятельности с применением определенных методов и инструментов. Рассмотрим их более подробно.

Этап 1. Оценка зрелости технологии включает в себя два направления деятельности – определение стадии жизненного цикла технологии и установление уровня ее готовности.

Жизненный цикл технологии в современном понимании, как уже было отмечено ранее, состоит из пяти последовательно наступающих стадий. Они укрупненно делятся на ранние (НИОКР, внедрение, рост) и поздние (зрелость и спад). Несмотря на единство научных взглядов на содержание стадий жизненного цикла и его графическое представление в виде S-образной кривой, современными исследователями при проведении сравнительного анализа подходов к его моделированию уточняется, что характер этой кривой будет зависеть от ракурса рассмотрения результатов применения технологии (Кононов и др., 2018а, с. 79). Наиболее известными моделями являются:

-

– кривая Фостера, характеризующая эффективность технологии по ее предельным техническим возможностям;

-

– кривая результативности технологии по текущему финансовому результату;

-

– кривая результативности технологии как проекта с определением точки окупаемости;

-

– кривая зрелости технологий Gartner, определяющая цикл зрелости технологии и характеризующая изменение ожиданий от нее.

Определение жизненного цикла технологии в литературе достаточно глубоко изучено и не требует отдельного рассмотрения в рамках проводимого исследования. Но оно является необходимым для принятия управленческих решений на последующих этапах процесса оценки и выбора технологий.

Уровень готовности технологии представляет собой степень ее подготовленности к применению в промышленном производстве продукции в рамках производственной системы компании, отрасли или национальной экономики в целом. Важность деятельности по определению уровня готовности в последние годы возрастает, о чем свидетельствует применение стандартизированных подходов в данной области.

В мировой практике с этой целью принято использовать модель уровня готовности технологий TRL. Для определения уровня конкретной технологии в модели TRL применяется шкала, которая предполагает девять уровней готовности. Достижение каждого уровня свидетельствует о повышении зрелости технологии от зарождения ее идеи на уровне TRL 1 до практического применения в серийном производственном масштабе на уровне TRL 9. Причем переход между уровнями может быть только последовательным: технология не перейдет на новый уровень, пока не будет достигнут предыдущий. Соответственно, применение данной модели помогает сделать оптимальный выбор – в пользу наиболее готового к внедрению в промышленную эксплуатацию технологического решения. В таблице 1 приведена характеристика уровней готовности и обозначены укрупненные фазы, отражающие три качественных перехода технологий по мере возрастания их зрелости.

Таблица 1 / Table 1

Шкала уровней готовности технологий TRL / TRL technology readiness scale

|

Уровень готовности |

Фаза |

Характеристика |

|

TRL 1 |

Становление технологии |

Разработка фундаментальной концепции, обоснование полезности новой технологии |

|

TRL 2 |

Разработка технической концепции, определение возможных областей применения технологии |

|

|

TRL 3 |

Проведение подтверждения концепции на макетном образце для демонстрации ключевых характеристик технологии |

|

|

TRL 4 |

Разработка детального макета для демонстрации работоспособности технологии |

|

|

TRL 5 |

Предпроиз-водственное развитие |

Демонстрация работоспособности технологии на детализированном макете в условиях, приближенных к реальным |

|

TRL 6 |

Демонстрация работоспособности технологии на полнофункциональном прототипе в условиях, соответствующих реальности, для принятия решения о внедрении технологии для изготовления конкретных продуктов |

|

Уровень готовности |

Фаза |

Характеристика |

|

TRL 7 |

Демонстрация прототипа продукта в реальных эксплуатационных условиях |

|

|

TRL 8 |

Производство |

Изготовление и тестирование реального продукта в составе системы в ожидаемых эксплуатационных условиях |

|

TRL 9 |

Демонстрация технологии в ее завершенном виде в реальных условиях для принятия решения о ее применении в серийном производстве |

Источник: составлено авторами.

Самым ответственным и одновременно самым сложным является переход между уровнями готовности в предпроизводственной фазе. Именно поэтому состояние технологий при переходе от 4-го уровня до 7-го называют «долиной смерти», поскольку в этот период требуются самые большие инвестиции в развитие технологии, он захватывает самый длительный временной интервал и сопряжен с высокими рисками. Соответственно, многим технологиям на этих уровнях для продвижения требуется государственная поддержка.

В российской практике оценка уровня готовности технологий стандартизирована. С 1 июня 2018 года введен в действие национальный стандарт ГОСТ Р 58048-2017 «Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня зрелости технологий»4. Стандарт описывает методику оценки зрелости технологий и систем с их применением через соответствующие международной модели TRL уровни готовности. Концепция уровней готовности используется для оценки текущего состояния вновь разрабатываемых или приобретаемых технологий и компонентов сложных технических систем.

С учетом уровней готовности принимается решение о возможности и целесообразности трансфера конкретных технологий, дальнейшего продолжения НИОКР и перевода технологии на следующую стадию жизненного цикла, разрабатываются планы совершенствования систем, их компонентов и соответствующих технологий производства. Стандарт позволяет обеспечить унификацию подходов к оценке зрелости технологий и принятию решений по применению и развитию тех или иных критических технологий и компонентов.

Этап 2. При формировании системы критериев оценки технологий основным применяемым методом является анализ специальной литературы и представленных в ней результатов современных исследований в области технологических инноваций. В связи с широким разнообразием оцениваемых технологий система критериев не является единообразной, она разрабатывается или выбирается с учетом следующих условий:

-

1) в зависимости от того, что является объектом оценки технологий – их текущие параметры или потенциал развития;

-

2) с учетом специфики решаемых в отношении технологий задач или с учетом отраслевых особенностей;

-

3) для проведения индивидуальной оценки технологии или для ее рассмотрения как составной части используемого или проектируемого портфеля технологий для компании, отрасли или национальной экономики.

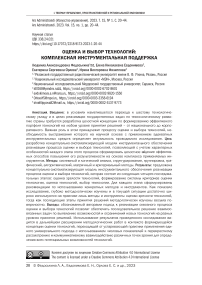

По первому условию целесообразно использовать традиционный подход к выбору критериев оценки, основой которого является ограничение двумя ключевыми показателями – себестоимостью и фондоотдачей. По сути, это экономическая оценка технологий, которая осуществляется по отдельным их видам, связанным с производством конкретного продукта. Такие критерии успешно применяются при сравнении по текущим параметрам двух альтернативных вариантов технологии – действующего и нового. Полный алгоритм выполнения такой оценки приведен на рисунке 1.

Рис. 1. Алгоритм выбора технологии / Fig. 1. Technology selection algorithm

Источник: (Трусов, 2019, с. 4).

В рамках этого же первого условия при решении более сложной задачи сравнения двух альтернатив новых технологий с учетом потенциала их развития требуется проведение более глубокой оценки по расширенному числу экономических показателей, отражающих не только экономические характеристики самой технологии, но также и рыночную (коммерческую) составляющую. Опираясь на результаты ряда современных исследований (Батьковский и Батьковский, 2017, с. 52; Афанасьев, 2020, с. 53), в систему таких индикаторов целесообразно включить:

-

– новизну технологии;

-

– экономию ресурсов;

-

– стоимость технологии;

-

– чистый дисконтированный доход;

-

– индекс рентабельности дисконтированных капиталовложений;

-

– внутреннюю норму доходности.

По второму условию могут быть использованы совершенно разные наборы критериев – под решение конкретной задачи при проведении оценки технологии или под отраслевые особенности ее применения. Многие современные технологии имеют межотраслевую направленность их прикладного использования. Соответственно, оценка одной и той же технологии при проведении анализа ее потенциальных возможностей в различных сферах деятельности может иметь кардинально отличающиеся системы критериев.

Согласно проводимым исследованиям (Халицкая, 2020 , с. 91) весьма успешно применяются три группы критериев оценки технологий независимо от сферы их рассмотрения:

– инновационность;

– конкурентоспособность;

– удобство эксплуатации.

Такой подход для учета отраслевых особенностей можно назвать универсальным, поскольку в каждую из этих групп можно включить соответствующие индикаторы или вопросы для проведения последующей развернутой оценки.

По третьему условию система критериев формируется с учетом уровня использования результатов оценки – для отдельной компании (корпорации), отрасли или национальной экономики. При этом целью индивидуальной оценки будет определение максимального набора критериев, обеспечивающих многоаспектное исследование технологии по всем возможным направлениям проявления ее эффективности. Целью оценки в составе портфеля технологий будет выявление сущности и особенностей установления взаимосвязей с другими составными частями производственной системы или портфеля технологий, а также характера их взаимного влияния друг на друга.

Для проведения индивидуальной оценки система критериев с использованием одного из самых распространенных подходов к формированию их состава представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Критерии индивидуальной оценки эффективности технологий / Fig. 2. Criteria for individual assessment of technology effectiveness

Источник: (Колин, 2019, с. 125).

Частные критерии применяются для количественной и качественной оценки эффективности различных вариантов проектируемых технологий или вариантов использования уже существующих. В их составе чаще всего выделяются следующие:

– функциональные критерии, показывающие степень достижения необходимых пользователю характеристик протекания технологического процесса и состояния его результата в виде продукции или услуг;

– ресурсные критерии, характеризующие количество и качество различного вида ресурсов, необходимых для эксплуатации технологии, – материальных, энергетических, человеческих, временных и информационных. Основным современным направлением улучшения значения конкретных показателей наиболее прогрессивных технологий является сокращение ресурсоемкости по каждому из их видов. Исключение составляют информационные ресурсы, поскольку в условиях информатизации и цифровизации всех общественных и экономических процессов роль информационной составляющей в современных технологиях, безусловно, возрастает. При этом повышение ее доли в составе технологической себестоимости приводит, соответственно, к сокращению ресурсоемкости по всем другим видам ресурсов.

Общий критерий эффективности технологий используется для количественной оценки получаемого в результате применения технологий эффекта с точки зрения их социальной и экономической полезности для общества в целом. Вместе с тем в настоящее время в научной среде еще не сформирована единая точка зрения относительно его конкретного выражения. В целом, обращаясь к исследованиям классиков (Гастев, 2011; Кузнецов, 2015) и современников (Колин, 2019; Головин, 2020; Лыткин, 2022), можно выделить два общих критерия, каждый из которых имеет свои ограничения в использовании:

– энергетический критерий, показывающий затраты в общественно полезном производстве энергии всех видов – природной, физической силы человека иискусственносозданной. Онрассматриваетсякакодинизважней-шихпоказателейуровнятехнологическогоразвитиясовременногообщества, стремящегося к сокращению объемов потребляемой энергии. Этот вариант общего критерия эффективности технологий можно охарактеризовать как классический;

– экономия социального времени, которая выступает общим показателем технологии любого вида (производственной, социальной, информационной) и достигается в результате использования технологии. Социальное время – мера длительности социальных объектов (явлений, процессов), связанных с распределением времени в обществе (Головин, 2020, с. 22). Оно основано на действии предложенного П. Г. Кузнецовым закона экономии времени, согласно которому историческая тенденция состоит в сокращении общественно необходимого времени на удовлетворение одной и той же общественной потребности (Кузнецов, 2015, с. 37). Этот критерий определяется как новый, имеющий перспективный характер использования и требующий более детального рассмотрения. Для общества приоритетными становятся те технологии, которые позволяют сэкономить наибольшее количество социального времени, высвобождая его для других целей, в том числе для целей развития самого общества.

Несмотря на активное продвижение в научной среде общего критерия эффективности технологий в виде экономии социального времени, этот подход еще в недостаточной степени обеспечен необходимыми методическими разработками. Он, безусловно, является перспективно верным, однако в силу ограниченности его практического применения в настоящее время эффективность технологий оценивается, как правило, лишь по частным критериям, которые более понятны и методически хорошо проработаны.

Проведение оценки в составе портфеля технологий, так же как и индивидуальной оценки, является многокритериальной задачей. В общем виде она состоит в максимизации предполагаемого суммарного эффекта от эксплуатации портфеля технологий в будущем, достижение которого зависит от конкурентоспособности входящих в портфель технологий. Относительно самой системы критериев такой оценки можно выделить два наиболее проработанных в современной литературе подхода.

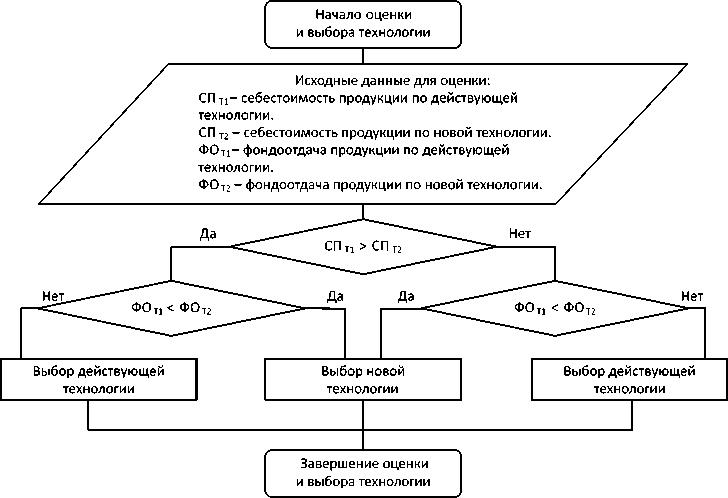

Первый подход (Корнилов и Корнилов, 2009, с. 110) предлагает использовать для решения этой задачи интегральный критерий, объединяющий количественные и качественные показатели и учитывающий объективные и субъективные факторы, ограничивающие возможности технологий (см. рис. 3).

Рис. 3. Интегральный критерий оценки портфеля технологий /

Fig. 3. Integral criterion for assessment of the technology portfolio

Источник: (Корнилов и Корнилов, 2009, с. 110).

Общий интегральный критерий в составе качественных показателей включает в себя агрегированную качественную оценку по интеграль- ному показателю, который формируется на основе частных критериев. Они определяются аналитиками самостоятельно в зависимости от глубины решаемой задачи, агрессивности и дифференциации конкурентного окружения, чувствительности и особенностей рынка, развитости системы менеджмента, активности сферы НИОКР и других факторов. Состав рисков также определяется исходя из особенностей технологий в портфеле. Количественные показатели определяются с помощью инструментов финансового менеджмента.

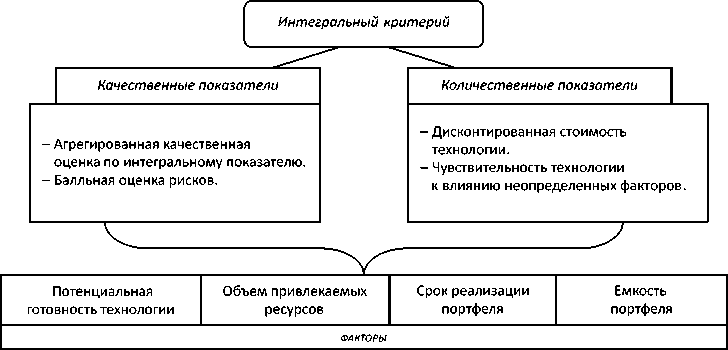

Второй подход (Одинцова и др., 2019, с. 55) предлагает использовать двухмерную матрицу по основным оценочным переменным – технологической аттрактивности и ресурсной обеспеченности. Ее общий вид представлен

Рис. 4. Матрица портфельного анализа технологий / Fig. 4. Technology portfolio analysis matrix

Источник: (Одинцова и др., 2019, с. 55).

Каждая из оценочных переменных выражается комплексом индикаторов (см. табл. 2), которые могут быть различными по области анализа или по отрасли.

Таблица 2 / Table 2

Минимальная структура индикаторов / Minimal structure of indicators

|

Оценочная переменная |

Структура индикаторов |

|

Технологическая аттрактивность |

Потенциал дальнейшего развития Широта применения Совместимость |

|

Ресурсообеспеченность |

Конкурентный ресурс Операционный ресурс Временной ресурс |

Источник: составлено авторами.

Технологическая аттрактивность рассматривается как совокупность всех технико-экономических преимуществ, которые обеспечивают стратегический потенциал технологий. Также ее определяют как привлекательность. Самым приоритетным из индикаторов этой переменной является потенциал дальнейшего развития, который определяется стадией жизненного цикла технологии и характеризует возможность технологического развития. Широта применения определяет возможности технологии с точки зрения ее использования в других областях деятельности и для производства других продуктов, то есть ее универсальность. Совместимость (Garg et al., 2017, p. 303) обеспечивает получение синергетического эффекта от успешного применения новой технологии в сочетании с уже действующими.

Ресурсообеспеченность в рамках данного подхода включает три вида ресурсов, которые может обеспечить пользователь технологии (национальная экономика, отрасль, корпорация или компания) для ее эксплуатации. Конкурентный ресурс – это имеющиеся возможности с позиции потенциала принятия более успешных, чем у конкурентов, экономических, управленческих, технико-технологических и качественных решений. Операционный ресурс отражает возможности обеспечения всеми видами операционных ресурсов (материальных, человеческих, технических, информационных и др.) в необходимом количестве и с требуемым качеством. Временной ресурс определяется длительностью периода реализации лучших решений по сравнению с конкурентами: чем короче срок, тем большим временным ресурсом обладает пользователь технологии.

Таким образом, реализация этапа 2 процесса оценки и выбора технологий имеет широкую вариабельность его выполнения в зависимости от конкретных целей и условий его проведения. Успешность результатов данного этапа обеспечивается уровнем компетентности выполняющих его экспертов и доступностью специальной информации по отдельной технологии и по ее взаимодействию с сопряженными с ней технологическими подходами.

Этап 3. Оценка технологий является логическим продолжением предыдущего этапа и полностью опирается на его результаты. Сформированная система критериев должна быть подкреплена соответствующим методическим комплексом для адекватного проведения оценки. Он может содержать:

– общий порядок проведения оценки;

– требования к участникам процесса оценки и критерии их выбора;

– подробное пояснение сущности каждого критерия и соответствующих ему показателей оценки;

–методическиеуказанияпоустановлениюконкретныхзначенийкаждого показателя с определением, при необходимости, инструментальных средств измерения,атакжерекомендуемыхинформационныхресурсови базданных;

– единую форму представления результатов оценки участниками;

– форму взаимодействия и установления обратной связи с организаторами процесса оценки;

– порядок обсуждения результатов оценки;

– форму представления и раскрытия общих результатов оценки.

Практический опыт показывает, что чаще всего оценку технологий проводят экспертным методом с привлечением в качестве экспертов квалифицированных специалистов. На уровне национальной экономики или отрасли такими специалистами могут выступать как представители научной среды, так и представители государственных органов, занимающиеся вопросами технического и технологического развития национальной экономики, а также представители наиболее успешных в соответствующей области деятельности крупных компаний. Обязательным требованием к экспертам является наличие теоретико-методологических компетенций и практического опыта в области разработки и внедрения новых технологий в определенной сфере деятельности и / или управления технологическим изменениями в компаниях этой сферы. На уровне отдельной компании в состав экспертов могут быть включены ее профильные специалисты и представители наиболее заинтересованных стейкхолдеров (заказчика, инвестора, отраслевого ведомства и т. п.), имеющие необходимые компетенции.

Выбор экспертов играет очень важную роль, поскольку от их компетентности зависит результат оценки. Но даже если этот выбор произведен удачно, все-таки может возникнуть дилемма Коллингриджа, которая выражает следующие противоречащие друг другу проблемы (Середкина, 2021, с. 210):

– проблема знания. При внедрении новой технологии наука в целом и ведущие специалисты еще могут не обладать достаточными знаниями для того, чтобы предсказать ее важные последствия. Знание и опыт приобретаются лишь тогда, когда технология уже широко распространена в обществе;

– проблема власти. Все риски и негативные последствия в полной мере проявляются только тогда, когда технология укореняется в обществе и изменения в ней уже технически затруднены и экономически нецелесообразны.

Следовательно, управление технологиями чаще всего имеет запаздывающий, то есть реактивный характер. Оценка рисков новых технологий зачастую осуществляется в зоне разной степени неопределенности и дефицита знаний. Несмотря на это, оценка должна быть проведена на основе имеющихся знаний и экспертного опыта. Наиболее распространенной формой представления результатов оценки является заполнение оценочных анкет или листов. После их обработки формируется необходимая информационная база для обоснованного принятия решений на следующем шаге.

Этап 4. Выбор технологии – завершающий шаг алгоритма рассматриваемого процесса. Объем выполняемой работы на этом этапе зависит от сложности применяемой системы критериев и от общего количества сравниваемых вариантов технологий.

При сравнении двух альтернативных вариантов, которое осуществляется, как правило, при выборе между действующей и новой технологиями, составляется лишь общее обоснование произведенного выбора, подкрепленное результатами проведенной оценки.

При сравнении трех и более технологий возникает необходимость присвоения весовых коэффициентов критериям оценки и составления ранжированного списка технологий – от самой приоритетной до наименее привлекательной. Для этого применяются разные по уровню сложности алгоритмы выполнения ранжирования. Чем большим количеством критериев оценивается технология, тем сложнее сделать однозначный выбор. Соответственно, и алгоритмы становятся более сложными. Так, например, некоторыми авторами предлагается с этой целью использовать метод TOPSIS – метод упорядоченного предпочтения через сходство с идеальным решением (Халицкая, 2020, с. 92). Его основным преимуществом выступает возможность выполнения задачи принятия решений при бесконечном числе альтернативных вариантов. Применительно к решению задачи выбора технологии после прохождения всех шагов принятого алгоритма оценки и выбора технологий метод TOPSIS может предусматривать выполнение следующих этапов:

-

– построение матрицы решений на основе экспертных оценок технологии по выбранной системе критериев;

-

– построение нормализованной (векторной) матрицы решений;

-

– определение вектора весов критериев по методу энтропии;

-

– определение идеального решения и наихудшего решения;

-

– расчет коэффициента относительной близости к идеальному решению;

-

– ранжирование альтернатив в порядке убывания коэффициента относительной близости к идеальному решению;

-

– применение метода оценки и метода взвешивания показателей.

Такой последовательный процесс анализа полученных данных при оценке технологий позволяет выстроить всесторонний обоснованный ранжированный список технологий и сделать выбор наиболее предпочтительной из них прозрачным и точным.

ОБСУЖДЕНИЕ

Обобщая результаты проведенного исследования, можно предложить систематизированное концептуальное представление рассмотренных подходов к практическому применению соответствующего инструментария с учетом рассмотренной вариативности реализации каждого из этапов процесса оценки и выбора технологий. Воспроизведенный на рисунке 5 общий алгоритм действий и его инструментальная поддержка обеспечивают последовательное решение взаимосвязанных задач и определяют возможности и ограничения новых технологий на разных уровнях принятия решений.

Вместе с тем в самых новых исследованиях (Силакова, 2021; Середкина, 2021; Ушаков, 2022 и др.) реализация процесса оценки и выбора технологий по представленному алгоритму рассматривается лишь как оценка технологий в узком смысле. В настоящее время в международной практике происходит переосмысление традиционного подхода к оценке технологий исключительно по критериям эффективности самих технологий. В последнее десятилетие каждая оцениваемая технология попадает в поле сложных социотехниче-ских взаимодействий. Ее стали рассматривать не как изолированный объект, а как один из компонентов сложной среды, что обусловливает необходимость определения того, какие технологии должны быть выведены из употребления, а какие – интегрированы в существующие технологические и организационные комплексы. В частности, все более востребованными становятся потенциал качественных методов оценки технологий и вовлечение в обсуждение и оценку широкого круга заинтересованных лиц.

Если в предыдущих поколениях подходов к оценке присутствовала четкая установка на достижение единственно объективно верного ракурса рассмотрения технологий, то новое поколение оценок исходит из необходимости учета и преодоления недостатков объективистского, ориентированного на числовые показатели, оценивания (Guba et al., 1989, p. 117). Признается, что оценка не может быть достоверной, если она осуществляется лишь в одном универсальном и ней-тральномаспекте.Напротив,онадолжнабытьпроведенанаосновеперекрестного рассмотрения и организации коммуникативного взаимодействия различных точек зрения для определения всех потенциальных возможностей технологий.

Перспективы дальнейших исследований в области оценки и выбора технологий также связаны с применением самих современных технологий. В настоящее время цифровизация, в том числе в сфере статистического наблюдения за процессами технологического развития организаций и территорий, расширяет возможности наблюдения, активирована фаза сбора данных о разрабатываемых и внедряемых технологиях. В частности, в соответствии с приказом Минэкономразвития России5 осуществляется сбор информации о технологических разработках и внедренческих проектах, выполненных при поддержке государства, с точки зрения экспертной оценки их уровня готовности TRL, MRL, CRL и инвестиционной привлекательности (IRL). Сбор данных открывает широкие возможности в области аналитических исследований и прогнозирования. Обработка полученных данных позволит иметь представление о потенциале российской экономики в области технологического развития, выявить тренды и обосновать приоритеты технологического развития, обеспечить их актуальность и своевременную корректировку.

Fig. 5. A conceptual and systematizing model of instrumental support for the implementation of the technology assessment and selection process

Аналогичные процессы могут быть инициированы и на этапах критериальной оценки технологий и поддержки принятия решений для их выбора с учетом приоритетов и рисков.

В связи с этим в более современном понимании, в широком смысле, оценка технологий представляет собой научный, междисциплинарный, интерактивно-коммуникативный процесс, направленный на поддержку принятия сложных экономико-политических решений, в том числе с учетом профессионального, общественного и политического мнения по техническим, социальным, экологическим, этическим и иным аспектам новых технологий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время в условиях глобальной трансформации сфер политического и экономического влияния технологическое развитие России выступает приоритетной задачей, реализация которой необходима на всех уровнях, от национального до корпоративного. Соответственно, формирование технологических приоритетов является важнейшей составляющей процесса принятия решения о направлениях развития как в долгосрочном, так и в краткосрочном периоде. Выбор всегда является довольно сложной процедурой, особенно когда принятое решение может привести к существенным социально-экономическим последствиям, оказать негативное влияние на социально-политическую стабильность. Неопределенность будущего и обусловливает ситуативный характер принимаемых решений в области приоритетов технологического развития.

Актуальность предложенного в статье подхода – в рассмотрении сквозного процесса принятия решений о приоритетах технологического выбора как логически выстроенной последовательности: оценка зрелости технологий, формирование системы критериев оценки технологий, оценка технологий, выбор технологий. В основе реализации процесса должны лежать обоснованные и практически апробированные инструменты и методы, при грамотном применении которых можно получить достоверные результаты, адекватные сложившимся условиям.

Как показало исследование, глубоко методологически изучены и в текущей ситуации достаточно широко используются на практике лишь подходы к оценке зрелости технологий, тогда как последующие этапы принятия решений методологически изучены весьма поверхностно, разрознены и не имеют системного взгляда. С концептуальной точки зрения реализация предлагаемого процесса оценки и выбора технологий с предложенным составом инструментов позволит обеспечить обоснованную информационную базу при формировании эффективного портфеля технологий.

Список литературы Оценка и выбор технологий: комплексная инструментальная поддержка

- Архипова Л. И. ИТ в развитии цифрового бизнеса // Big Data and Advanced Analytics. 2021. № 7-2. С. 125-133.

- Афанасьев М. В. Технологическое развитие отрасли как часть промышленной политики в условиях конкуренции: механизмы и инструменты оценки // Вестник «НПО «Техномаш». 2020. № 3. С. 47-56.

- Батьковский А. М., Батьковский М. А. Развитие методологических основ и инструментария экономической оценки технологий [Электронный ресурс] // Современные технологии управления. 2017. № 4. С. 51-58. URL: https:// sovman.ru/article/7609/ (дата обращения: 06.08.2022).

- Букач Б. А., Митус К. Н., Писарюк С. Н. и др. Алгоритм ранжирования научно-исследовательских проектов и разработок университета в зависимости от уровня их коммерческого потенциала // Вопросы инновационной экономики. 2021. Т. 11, № 4. С. 1627-1641. https://doi.Org/10.18334/vinec.11.4.113815.

- Гастев А. К. Как надо работать: практическое введение в науку организации труда. Изд. 3-е. М.: Либроком, 2011. 477 с.

- Головин А. А. Моделирование развития сложных систем с использованием параметров мощности и бюджета социального времени [Электронный ресурс] // Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление. 2020. Т. 16, № 2. С. 21-34. URL: http://www.rypravlenie.ru/wp-content/ uploads/2020/07/03-Golovin.pdf (дата обращения: 07.08.2022).

- Гумерова Г. И., Шаймиева Э. Ш. К вопросу о концепции жизненного цикла технологии // Инновации. 2008. № 8. С. 71-75.

- Колин К. К. Технология как наука: концептуальные основы формирования науки о технологиях // Стратегические приоритеты. 2019. № 2. С. 120-142.

- Комаров А. В., Пихтарь А. Н., Гриневский И. В. и др. Концептуальная модель оценки технологической готовности научно-технологического проекта и его потенциала на ранних стадиях разработки // Экономика науки. 2021. Т. 7, № 2. С. 111-134. https://doi.org/10.22394/2410-132X-2021-7-2-111-134.

- Кононов В. Н., Замбржицкая Е. С., Дема Р. Р. и др. Управление жизненными циклами промышленных технологий // Вестник Омского университета. Серия: «Экономика». 2018а. № 1. С. 76-87. https://doi.org/10.25513/1812-3988.2018.1.76-87.

- Кононов В. Н., Замбржицкая Е. С., Харченко М. В. Жизненный цикл промышленной технологии как объект моделирования и управления // Известия Уральского государственного экономического университета. 2018б. Т. 19, № 3. С. 137-150. https://doi.org/10.29141/2073-1019-2018-19-3-12.

- Корнилов С. С., Корнилов Д. С. Задача формирования портфеля технологий промышленного предприятия на основе анализа основных моделей и методов формирования портфелей проектов // Инновации. 2009. № 12. С. 107-111.

- Кузнецов П. Г. Наука развития Жизни: сб. тр. Т. I: Введение. М.: РАЕН, 2015. 238 с.

- Лыткин Д. Н. Структура времени в организации // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2022. № 2. С. 124-131. https://doi. org/10.51692/1994-3776-2022-2-124-131.

- Мешкова Т. Р., Афиногенова И. Н. Жизненный цикл инвестиционных технологий // Территория науки. 2013. № 4. С. 72-75.

- Одинцова Т. Н., Глушкова Ю. О., Пахомова А. В. и др. Портфельный анализ технологий в логистической системе // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 2019. Т. 19, № 1. С. 53-58. https://doi.org/10.18500/1994-2540-2019-19-1-53-58.

- Середкина Е. В. Оценка технологий: история становления, эволюция, новые вызовы // Социально-гуманитарные знания. 2021. № 4. С. 202-211. https://doi.Org/10.34823/SGZ.2021.4.51632.

- Силакова Л. В. Оценка технологий: как принимать решения в инновационной экономике. СПб.: Университет ИТМО, 2021. 81 с.

- Сорокин А. А., Чертина Е. В. Методика оценки практической новизны применяемых технологий с использованием систем нечеткого вывода // Вестник Брянского государственного технического университета. 2018. № 10. С. 51-61. https://doi.org/10.30987/article_5bf3cb4f3ab549.08545510.

- Трусов В. А. Информационная модель определения и оценки направлений научно-технологического развития отраслей топливно-энергетического комплекса России // Информационные ресурсы России. 2019. № 6. С. 2-6.

- Урасова А. А. Ключевые аспекты перехода экономической системы к шестому технологическому укладу // Ars Administrandi (Искусство управления). 2017. Т. 9, № 1. С. 52-61. https://doi.org/10.17072/2218-9173-2017-1-52-61.

- Ушаков Е. В. Новые подходы в оценке технологий: интерактивные методы // Современные технологии: проблемы и тенденции развития / Акманова Г. Р., Аюпова Г. Т., Базарова Л. В. и др. Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. С. 291-304.

- Ушаков Е. В. Технологические революции и методологические проблемы оценки технологий // Научные труды Северо-Западного института управления РАНХиГС. 2019. Т. 10, № 2. С. 222-230.

- Халицкая К. Выбор технологий с помощью метода TOPSIS // Форсайт. 2020. Т. 14, № 1. С. 85-96. https://doi.org/10.17323/2500-2597.2020.1.85.96.

- Bakke K., Haskins C. Use of TRL in the systems engineering toolbox // INCOSE International Symposium. 2018. Vol. 28, № 1. Р. 587-601. https://doi.org/10.1002/ j.2334-5837.2018.00502.x.

- Garg T., Eppinger S., Joglekar N. et al. Using TRLs and system architecture to estimate technology integration risk // Proceedings of the 21st International Conference on Engineering Design (ICED17). Vol. 3. Vancouver: The University of British Columbia, 2017. P. 301-310.

- Guba E. G., Lincoln Y. S. Fourth generation evaluation. Newbury Park: Sage Publications, 1989. 294 p.