Оценка изменения напряженно-деформированного состояния глаза и показателей внутриглазного давления после рефракционной коррекции гиперметропии

Автор: Бауэр С.М., Венатовская Л.А., Франус Д.В., Федотова Л.А.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 2 (68) т.19, 2015 года.

Бесплатный доступ

Проводится анализ влияния параметров удаляемого при коррекции гиперметропии методами LASIK и IntraLASIK кольцевого слоя на изменение напряженно-деформированного состояния роговицы. Упругая система роговица-склера представляется в виде двух сопряженных трансверсально-изотропных сферических сегментов, нагруженных внутренним давлением. Для оценки изменения показателей внутриглазного давления, получаемых аппланационными тонометрами Гольдмана и Маклакова после операций по коррекции гиперметропии, рассматривается задача о деформации роговицы под действием груза с плоским основанием. Проводится сравнение результатов двух различных операций и сравнение двух методов измерения внутриглазного давления для каждой из этих операций при одном истинном внутриглазном давлении. В результате моделирования получено, что изменение толщины роговицы за счет удаления кольцевого слоя при операциях по коррекции гиперметропии, как и в случае коррекции миопии, приводят к уменьшению изгибной жесткости роговицы, а, следовательно, к уменьшению показателей внутриглазного давления, получаемых апланационными тонометрами Гольдмана и Маклакова. По данным расчетов, изменение показателей внутриглазного давления зависит и от внутреннего и от внешнего радиуса удаляемого кольцевого слоя, глубины зоны абляции, а также толщины формируемого роговичного лоскута. При этом изменения показателей внутриглазного давления, полученные с помощью тонометра Маклакова, существенно меньше изменений получаемых тонометром Гольдмана. Численные расчеты показали преимущество рефракционных операций по коррекции гиперметропии, выполняемых методом IntraLASIK, по сравнению с методом LASIK. Так как при операциях LASIK удаляется кольцевой слой меньшего диаметра и срезается более толстая роговичная крышка, в результате данной коррекции наблюдаются большие деформации и смещения в области утончения роговицы, а также большее снижение изгибной жесткости роговицы.

Внутриглазное давление, гиперметропия, аппланационная тонометрия, операция lasik, операция intralasik

Короткий адрес: https://sciup.org/146216169

IDR: 146216169 | УДК: 531/534:

Текст научной статьи Оценка изменения напряженно-деформированного состояния глаза и показателей внутриглазного давления после рефракционной коррекции гиперметропии

Гиперметропия является одной из самых распространенных и сложных аномалий оптической системы глаза, на долю которой в общей структуре рефракционных патологий приходится около 40 % [1, 2, 12]. В настоящее время для лечения гиперметропии широко используется кераторефракционная хирургия, одной из задач которой является поиск эффективного и безопасного метода коррекции зрения со стабильным эффектом [11, 12]. В ряде работ отмечается, что лечение гиперметропии, при всем многообразии существующих способов ее коррекции, отстает от лечения миопии по эффективности, безопасности, прогнозируемости и стабильности получаемых результатов [2, 9, 11, 12].

На сегодняшний день одним из наиболее эффективных методов коррекции различных аномалий рефракции считается лазерный кератомилез in situ ( LASIK ). Операция LASIK заключается в формировании роговичного лоскута ( flap ) механическим микрокератомом с последующей эксимерлазерной абляцией (испарением) роговицы. Однако при коррекции гиперметропии лазерная абляция идет не в центре, как при коррекции миопии, а ближе к периферии роговицы, что приводит к определенным трудностям при выкраивании лоскута достаточного диаметра для проведения оптимальной по параметрам операции [9]. На точность выкраивания роговичного лоскута влияют не только характеристики кератома, лезвия и уровень вакуума во время операции, но и исходные параметры роговицы [9]. Использование механического микрокератома приводит к неравномерности выкраиваемых лоскутов, толщина которых в центре получается меньше, чем на периферии [12].

В последнее десятилетие начали использовать новый вид операций IntraLASIK , которые проводятся по методу LASIK , но для формирования роговичного лоскута используется безлезвенный фемтосекундный кератом. В отличие от других типов лазеров, фемтосекундный лазер воздействует не на внешнюю поверхность роговицы, а на средние слои (строму), минуя верхние слои (эпителий и боуменову мембрану). Фемтосекундный лазер создает в роговице идеальную круговую полость, состоящую из крошечных кавитационных пузырьков, формируя тем самым лоскут абсолютно любой формы с высочайшей точностью по глубине воздействия и по диаметру [9]. Таким образом, использование фемтосекундного лазера позволяет проводить операцию ближе к периферии, что в значительной степени улучшает рефракционные и функциональные результаты у пациентов с гиперметропией [12].

Целью данной работы является построение конечно-элементной модели в программном пакете ANSYS , позволяющей оценить изменения напряженно-деформированного состояния роговицы и показателей внутриглазного давления после рефракционных операций по коррекции гиперметропии: LASIK ( Laser-assisted in situ keratomileusis — «лазерный кератомилез») и IntraLASIK ( Introstromal laser in situ keratomileusis ).

Материалы и методы

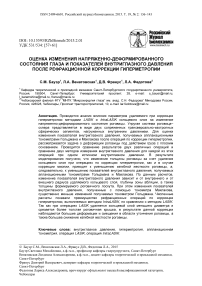

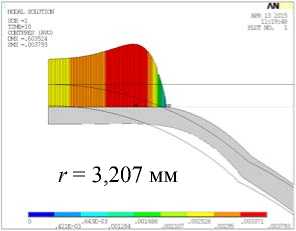

Для оценки напряженно-деформированного состояния роговицы предложена конечно-элементная модель, в которой, как и в работах [3, 4], роговица и склера представляются сопряженными сферическими сегментами с разными радиусами R c и R s и разными упругими свойствами (рис. 1). Предполагается, что составная оболочка заполнена несжимаемой жидкостью с давлением p . При моделировании учитывается различие толщин и упругих свойств основных слоев роговицы: эпителия ( L 1 ), боуменовой оболочки ( L 2 ), стромы ( L 3 ) и десцементовой оболочки ( L 4 ). Склера моделируется однородным сегментом большего радиуса ( L 5 ).

Рис. 1. Модель сопряженных трансверсально-изотропных оболочек

D

d

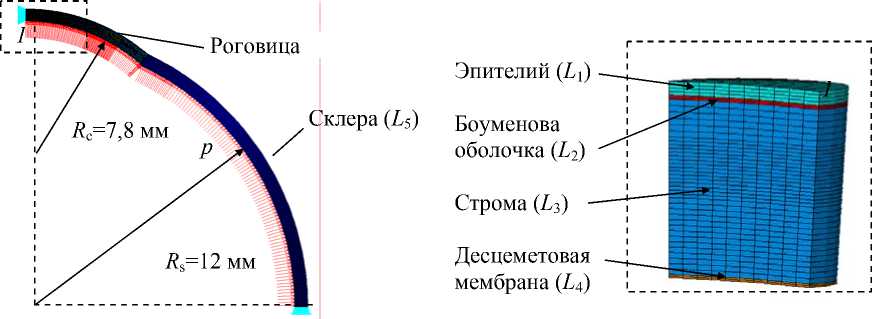

Рис. 2. Параметры удаляемого при операциях LASIK и IntraLASIK слоя роговичной ткани

Согласно клиническим данным [12], полагается, что при LASIK лазерным лучом удаляется кольцевой слой ( L ablation ) роговичной ткани с внутренним диаметром d от 6,0 до 6,2 мм и внешним диаметром D от 8,5 до 8,75 мм; при IntraLASIK удаляется кольцевой слой той же ширины l abl , но с большими внутренним от 6,4 до 6,6 мм и внешним от 9,2 до 9,4 мм диаметрами. Толщина срезаемого при операциях роговичного лоскута – h flap , глубина удаляемого кольцевого слоя – h abl (рис. 2). Cрез роговичного лоскута также моделируется слоем L ablation .

По данным [5, 6], склера и роговица близки к трансверсально-изотропным оболочкам, поэтому, при моделировании на упругие коэффициенты роговицы и склеры накладываются следующие ограничения [10]:

| v;|< ( Ed E,f; - 1 < v , < 1 - 2 ( v i ) 2 ( EJE, ) ; ( E > 0, E> 0 ) ; i = 1,...,5, (1)

где E и E ' – модули упругости при растяжении–сжатии на поверхности изотропии и в направлении перпендикулярном к ней; v i и v i - коэффициенты Пуассона; G и G ' -модули сдвига для плоскости изотропии и плоскости, перпендикулярной к ней, G = E /2 ( 1 + v i ) .

В результате лазерной коррекции существенно уменьшается толщина роговицы, в связи с чем отмечается необходимость правильной интерпретации показателей внутриглазного давления у пациентов, перенесших рефракционные операции [7].

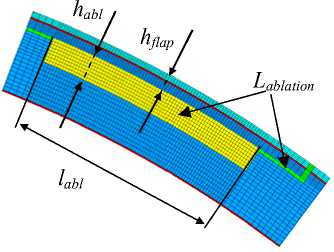

Для оценки изменения показателей внутриглазного давления после операций по коррекции гиперметропии исследуется деформация роговицы под действием груза с плоским основанием, т.е. рассматривается модель аппланационных тонометров Маклакова и Гольдмана (рис. 3).

Рис. 3. Модель аппланационного тонометра

При измерении внутриглазного давления тонометром Маклакова на роговицу глаза помещается груз с плоским основанием весом 10 г. Под действием груза роговица деформируется, при этом регистрируется диаметр площади контакта груза с роговицей. Тонометр Гольдмана измеряет силу, которую необходимо приложить для сплющивания фиксированной центральной области роговицы. Уплощенная область должна быть диаметром 3,06 мм, так как при такой зоне контакта нагрузка в 0,1 г соответствует внутриглазному давлению, равному 1 мм рт. ст., таким образом, сила (г) умножается на десять и находится внутриглазное давление.

Измерение внутриглазного давления тонометрами Маклакова и Гольдмана моделируется контактными задачами в программном пакете ANSYS . С точки зрения математики решается прямая и обратная задача при одной механической модели. В первом случае к штампу прикладывается сила F , равная 10 г (0,1 Н), и фиксируется площадка контакта. Во втором случае, величина силы давления груза варьируется таким образом, чтобы зона контакта составляла 3,06 мм. На каждом шаге нагружения роговицы проверяется условие постоянства внутреннего объема.

При построении конечно-элементной модели рассматривается осесимметричная задача. В cилу симметрии выполняется двумерное моделирование (2 D ) c использованием в качестве конечного элемента PLANE 182. При моделировании используются контактные элементы «поверхность–поверхность» для создания жесткоподатливого контакта между поверхностями тонометра и роговицы. Жесткая целевая поверхность тонометра связывается с так называемым «ведущим узлом», к которому прикладывается сила давления груза F (рис. 3).

Результаты

Расчеты проводились для различных параметров срезаемого роговичного лоскута и удаляемого в результате рефракционных операций кольцевого слоя роговичной ткани. Зависимость показателей внутриглазного давления от упругих свойств и геометрических параметров роговицы и склеры была показана ранее в работах [3, 4, 6].

Толщины h и упругие коэффициенты основных слоев роговицы, склеры и слоя абляции приведены в таблице. Модули упругости каждого слоя роговицы в направлении толщины оболочки E' принимались в 20 раз меньше тангенциальных модулей E [5, 6], а средний модуль упругости роговицы принимался на порядок меньше модуля упругости склеры. Коэффициенты Пуассона роговицы, склеры и слоя абляции на поверхности изотропии принимались равными ν=0,49, в направлении толщины – ν' = 0,01; коэффициенты сдвига G = 0,1, G ' = 0,9.

Значения толщины и упругих коэффициентов роговицы, склеры и слоя абляции

|

Параметр |

Роговица |

Склера |

Слой абляции |

|||

|

Эпителий |

Боуменова оболочка |

Строма |

Десцементова оболочка |

|||

|

h , мм |

0,04 |

0,012 |

0,5 |

0,01 |

0,6 |

0,017÷0,172 |

|

E , МПа |

0,06 |

0,6 |

0,3 |

0,9 |

5,0 |

0,001÷0,0001 |

|

E' , МПа |

0,003 |

0,03 |

0,015 |

0,045 |

0,5 |

0,01÷0,001 |

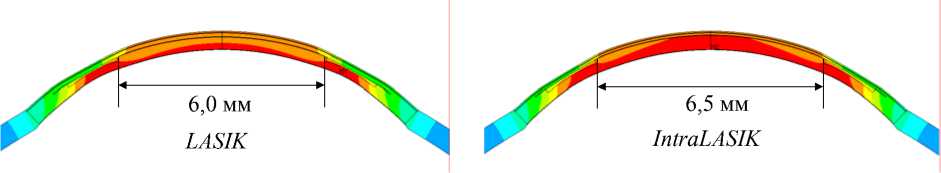

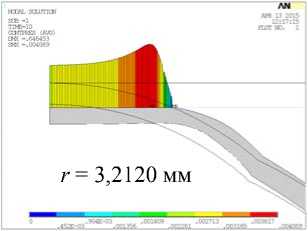

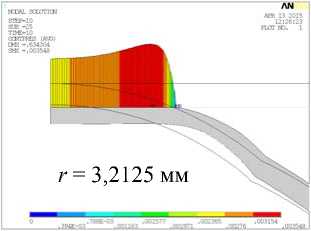

На рис. 4 представлены контуры деформированной роговицы после операций LASIK и IntraLASIK . Внутренний диаметр удаляемого кольца (зоны абляции) при LASIK составляет 6,0 мм, при IntraLASIK – 6,5 мм. Ширина зоны абляции l abl равна 1,375 мм, глубина h abl составляет 172 мкм [3]. Толщина роговичного лоскута h flap принимается 160 мкм при операции LASIK и 110 мкм – при IntraLASIK . Истинное внутриглазное давление на представленном рисунке – 15 мм рт. ст.

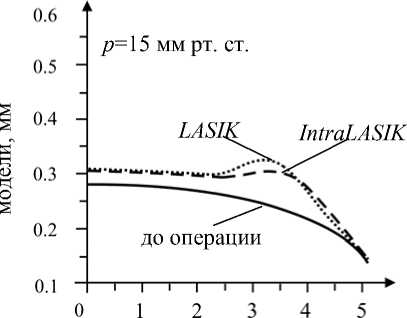

На рис. 5 показаны значения деформаций в узлах конечных элементов внутренней поверхности роговицы до и после операций LASIK и IntraLASIK при величине внутриглазного давления 15 и 25 мм рт. ст.

Расчеты, проведенные для различных параметров срезаемого роговичного лоскута и удаляемого в результате рефракционных операций слоя роговичной ткани, показали, что после операций IntraLASIK роговица деформируется более равномерно,

Рис. 4. Деформированная роговица после операций LASIK и IntraLASIK

Деформации в узлах КЭ

координаты узлов КЭ модели по оси х , мм

Рис. 5. Значения деформаций в узлах модели нижней поверхности роговицы до и после операций (КЭ – конечно-элементный)

координаты узлов КЭ модели по оси х , мм

a б в

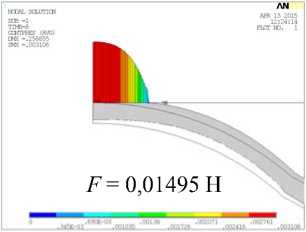

Рис. 6. Распределение контактных напряжений при измерении внутриглазного давления тонометром Маклакова (груз 10 г): a – до коррекции гиперметропии; б – после коррекции методом LASIK ( h flap =160 мкм); в – после коррекции методом IntraLASIK ( h flap =110 мкм)

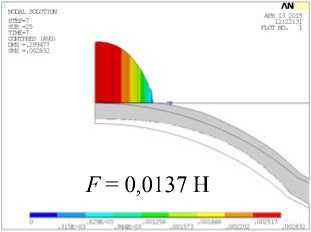

F = 0,0137 H

a б в

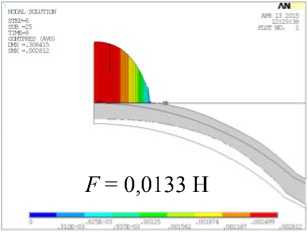

Рис. 7. Распределение контактных напряжений при измерении внутриглазного давления тонометром Гольдмана: a – до коррекции гиперметропии; б – после коррекции методом LASIK ( h flap = 160 мкм); в – после коррекции методом IntraLASIK ( h flap = 110 мкм)

чем после LASIK . После операции LASIK наблюдаются большие деформации и смещения в области утончения роговицы, что объясняет более низкие рефракционные показатели, получаемые в клинической практике [12].

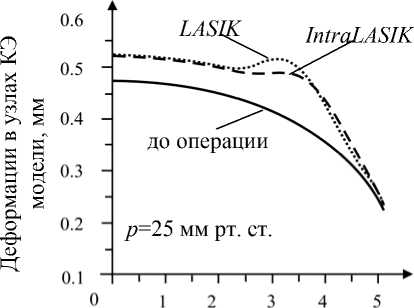

На рис. 6, 7 приводятся распределения контактных напряжений, получаемые тонометрами Гольдмана и Маклакова (10 г) при измерении внутриглазного давления после операций LASIK и IntraLASIK . Глубина зоны абляции h abl на представленных рисунках составляет 172 мкм, истинное внутриглазное давление (до нагружения) – 15 мм рт. ст.

Известно, что аппланационная тонометрия по Маклакову измеряет не истинное внутриглазное давление, а тонометрическое, которое определяется соотношением p t = W / S , где W – вес прилагаемого груза (или прикладываемая сила), S – площадь зоны контакта [8]. Таким образом, тонометрическое давление, получаемое тонометром Маклакова, до операций составляет 22,75 мм рт. ст., после LASIK – 22,679 мм рт. ст., после IntraLASIK – 22,672 мм рт. ст. Данные результаты соответствуют истинному внутриглазному давлению 15,3 мм рт. ст.

В аппланационной тонометрии по Гольдману нагрузка в 0,1 г соответствует внутриглазному давлению, равному 1 мм рт. ст., поэтому истинное внутриглазное давление определяем как отношение F / g . Результаты расчетов, представленные на рис. 7, соответствуют 15,3 мм рт. ст. до лазерной коррекции, 13,6 мм рт. ст. после LASIK и 14,0 мм рт. ст. после InraLASIK .

В результате моделирования получено, что изменение толщины роговицы за счет удаления кольцевого слоя при операциях по коррекции гиперметропии, как и в случае коррекции миопии, приводит к уменьшению изгибной жесткости роговицы, а, следовательно, к уменьшению показателей внутриглазного давления, получаемых апланационными тонометрами Гольдмана и Маклакова. По данным расчетов, изменение показателей внутриглазного давления зависит и от внутреннего и от внешнего радиуса удаляемого кольцевого слоя, глубины зоны абляции, а также толщины формируемого роговичного лоскута. При этом изменения показателей внутриглазного давления, полученные с помощью тонометра Маклакова, существенно меньше изменений, получаемых тонометром Гольдмана. Показания тонометра Гольдмана оказываются более чувствительными к любым изменениям в геометрических параметрах роговицы, что соответствует результатам клинического исследования [7]. Данный факт необходимо учитывать при интерпретации тонометрических показателей у пациентов, перенесших рефракционную коррекцию.

Выводы

Численные расчеты показали преимущество рефракционных операций по коррекции гиперметропии, выполняемых методом IntraLASIK , по сравнению с методом LASIK . Так как при операциях LASIK удаляется кольцевой слой меньшего диаметра и срезается более толстая роговичная крышка, в результате данной коррекции наблюдаются большие деформации и смещения в области утончения роговицы, а также большее снижение изгибной жесткости роговицы, что согласуется с клиническими данными [12]. При измерении внутриглазного давления тонометром Гольдмана показатели внутриглазного давления после LASIK за счет меньшей изгибной жесткости роговицы будут меньше, чем после операции IntraLASIK . При измерении внутриглазного давления тонометром Маклакова, за счет больших площадок контакта, возможно частичное перекрытие тонометром области утоньшения роговицы, в то время как при InraLASIK изгибу подвергается вся узкая область роговицы, показатели внутриглазного давления после LASIK могут быть незначительно выше показателей внутриглазного давления, получаемых тонометром после IntraLASIK .

Благодарности

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-01-06311-а.

Список литературы Оценка изменения напряженно-деформированного состояния глаза и показателей внутриглазного давления после рефракционной коррекции гиперметропии

- Аветисов С.Э. Современные подходы к коррекции рефракционных нарушений//Вестник офтальмологии -2006. -№ 1. -С. 3-8.

- Балашевич Л.И. Рефракционная хирургия. -СПб.: Издательский дом СПбМАПО, 2002. -285 с.

- Бауэр С.М., Карамшина Л.А., Качанов А.Б. Mеханические модели измерения внутриглазного давления тонометрами Маклакова и Гольдмана после операций по коррекции зрения//Российский журнал биомеханики. -2012. -№ 3 (57). -C. 25-31.

- Бауэр С.М., Воронкова Е.Б. Модели теории оболочек и пластин в задачах офтальмологии//Вестник СПбГУ. Сер.1. -2014. -Т. 1 (59), № 3. -С. 438-458.

- Иомдина Е.Н. Механические свойства тканей глаза человека//Современные проблемы биомеханики. -2006. -№ 11. -C. 183-200.

- Иомдина Е.Н., Бауэр С.М., Котляр К.Е. Биомеханика глаза: теоретические аспекты и клинические приложения. -М.: Реал Тайм, 2015. -208 с.

- Марченко Л. Н., Качан Т.В. Изменение показателей внутриглазного давления после эксимерлазерной коррекции аномалий рефракции//Офтальмология. Восточная Европа. -2011. -№ 4 (11). -С. 28-33.

- Нестеров А.П., Бунин А.Я., Кацнельсон Л.А. Внутриглазное давление. Физиология и патология. М.: Наука, 1974. -381 с.

- Патеева Т.З., Паштаев Н.П. IntraLASIK и LASIK: особенности формирования роговичного лоскута у пациентов с плоской роговицей//Современные технологии катарактальной и рефракционной хирургии -2011: Сб. науч. статей/ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза». -М., 2011. -472 с.

- Родионова В.А., Титаев Б.Ф., Черных К.Ф. Прикладная теория пластин и оболочек. -СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1996. -278 с.

- Семенов Н.А., Дога А.В., Руднева М.А. ЛАЗИК в коррекции гиперметропии на российской эксимерлазерной сканирующей установке «Микроскан»//Офтальмохирургия. -2005. -№ 4. -С. 13-15.

- Федотова Л.А., Куликова И.А. Преимущество лечения гиперметропии с использованием фемтосекундного лазера//Здравоохранение Чувашии. -2009. -№ 2. -С. 47-50.