ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ-ЮНОШЕЙ 17-18 ЛЕТ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ БИОХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Автор: Масри Мохамад Деб, В.В. Лавриченко, И.Н. Калинина

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Теория и методика спорта

Статья в выпуске: 3, 2025 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. В статье рассмотрены вопросы, касающиеся изучения производительности механизмов энергообеспечения организма футболистов в условиях тренировочно-соревновательной деятельности. В процессе этапных комплексных обследований с помощью биохимических показателей крови и мочи возможно оценить кумулятивный тренировочный эффект, причём подобный вид контроля позволяет получить тренеру, исследователю или врачу достаточно объективную информацию об изменении уровня трени- рованности организма спортсмена, а также других адаптационных реакциях в сжатые сроки. Цель исследования - определение эффективности физических нагрузок различной направленности футболистов-юношей 17-18 лет в течение тренировочно-соревновательного процесса годичного цикла подготовки посредством оценки соответствующих биохимических показателей в моче. Методы исследования. Стратегия биохимиче- ского контроля включала измерение результатов экскреции биомаркеров футболистов 17-18 лет в исходном состоянии (в покое), затем по окончанию первого и второго подготовительных периодов, по окончанию соревновательного периода годичного цикла с целью определения динамики показателей механизмов энергообеспечения, ответственных за специфическую адаптацию. Все полученные данные обрабатывали с помощью программы Statistica 10. Результаты исследования. Исходя из полученных результатов можно отметить, в целом, адекватную реакцию аэробных и анаэробных механизмов энергообеспечения футболистов 17-18 лет при работе различной мощности, что свидетельствует о корректном выборе контрольных тестовых упражнений. Равномер- ная динамика биохимических маркеров (креатинина, глюкозы, ке- тоновых тел) в моче с выходом на «плато» наблюдается в отношении производительности аэробного и анаэробного гликолитического механизмов энергообеспечения. Негативные тенденции выявлены в производительности анаэробного алактатного механизма энергообеспечения. Заключение. Проведённый биохимический анализ производительности механизмов энергообеспечения в течение годичного тренировочного цикла позволя- ет судить о невысокой эффективности физических нагрузок в рамках тренировочно-соревновательного процесса футболистов 17-18 лет, что предполагает его коррекцию по обозначенным направлениям: опти- мизация состава средств аэробной направленности нагрузки, уменьшение объёмов нагрузки анаэробной гликолитической направленности, равномерное распределение игрового времени между всеми футболистами команды.

Футболисты-юноши, контроль физических нагрузок, биомаркеры, тренировочно-соревновательный процесс, тренированность

Короткий адрес: https://sciup.org/142246057

IDR: 142246057 | УДК: 796.015 | DOI: 10.53742/1999-6799/3_2025_93-97

Текст научной статьи ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ-ЮНОШЕЙ 17-18 ЛЕТ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ БИОХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Актуальность. Врачебно-педагогический контроль функционального состояния спортсмена позволяет решать такие задачи, как оценка срочной реакции организма в процессе тренировочной деятельности, определение уровня тренированности, путей энергообеспечения в мышечной деятельности и др. В связи с этим в практике спорта используется контроль биохимических показателей на различных этапах подготовки спортсменов. В годичном тренировочном цикле подготовки высококвалифицированных футболистов выделяют разные виды контроля: текущий контроль, проводимый ежедневно в соответствии с планом подготовки; этапный комплексный контроль, проводимый 3-4 раза в год; углубленный комплексный контроль, проводимый 2 раза в год. В процессе этапных комплексных обследований с помощью биохимических показателей крови и мочи можно оценить кумулятивный тренировочный эффект, причём подобный вид контроля позволяет получить тренеру, исследователю или врачу достаточно объективную информацию об изменении уровня тренированности организма спортсмена, а также других адаптационных реакциях [1,5].

Известно, что спортивный результат в определенной степени лимитируется уровнем развития механизмов энергообеспечения организма, поэтому в отдельных видах спорта, связанных с проявлением различных видов выносливости проводится контроль производительности аэробных и анаэробных механизмов энергообеспечения в процессе тренировки [5]. В этом отношении врачебно-педагогический контроль футболистов связан с использованием определённых биохимических параметров (биомаркеров) организма, наиболее точно отражающих степень вовлечённости (включения) всех механизмов энергообеспечения в работу [2].

Цель исследования - определение эффективности физических нагрузок различной направленности футболистов-юношей 17-18 лет в течение тренировоч но-соревновательного процесса годичного цикла подготовки посредством оценки соответствующих биохимических показателей в моче.

Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие футболисты 17-18лет в количестве 23 человек, допущенные к занятиям спортом на основании медицинских обследований. Все футболисты относились к одной возрастной категории, имели опыт регулярных занятий (стаж от 7 до 10 лет) и занимались футболом по программе для специализированных спортивных школ. На начало эксперимента все спортсмены, согласно официальной классификации УЕФА, соответствовали категориям 11-17 и 11-18 и имели спортивные разряды I и II. Для контроля биохимических параметров, определяющих производительность аэробного, анаэробного алактатного и анаэробного гликолитического механизмов энергообеспечения использовались тест-полоски «Human-Test Combina 13». В течение двух секунд тестовая полоска удерживалась в анализируемой моче, затем во время инкубации она размещалась горизонтально, исключая интерференцию соседних тестовых областей. Через 60 секунд сравнивались цвета тестовых областей с соответствующими цветовыми шкалами на этикетке контейнера. Сравнение производилось не позднее, чем через 2 минуты. Поля цветовой шкалы соответствовали следующим концентрациям: для кетонов - 0 (норма); 0,5; 1,5; 3,9; 7,8; 16 ммоль/л1; для глюкозы - 0 (норма); 2,8; 5,6; 14; 28; 56 ммоль/л1; для креатинина - 0,9; 4,4; 8,8 (норма); 17,8; 26,5; 32,3; 36,8 ммоль/л'1 и более. Контроль биохимических параметров креатинина, глюкозы, кетоновых тел в моче осуществлялся в рамках тренировочно-соревновательного процесса футболистов ДЮСШ Академии футбола Краснодарского края. Стратегия биохимического контроля включала измерение результатов экскреции биомаркеров до начала подготовительного периода в покое, затем по окончанию первого и второго подготовительных периодов, окончанию соревновательного периода годичного цикла с целью определения динамики показателей механизмов энергообеспечения. Эффективность энергетического обеспечения физических нагрузок при подготовке футболистов 17-18 лет определялась по результатам экскреции мочи спустя - 7 минут после окончания контрольного упражнения (теста), характерной направленности (сначала анаэробной алактатной направленности в тесте «Бег на 60 м», спустя сутки - анаэробной гликолитической направленности в тесте «Челночный бег 7x50 м», ещё спустя двое суток - аэробной направленности в тесте «Yo-Yo»).

Для чистоты эксперимента статистической обработке подверглись данные футболистов (п=15), которые имели наибольшее игровое время во время участия в соревнованиях (в среднем 79,4 мин.). Все футболисты были информированы о проведении педагогического эксперименты с соблюдением биоэтических правил и требований к проведению исследования.

Все полученные данные обрабатывали с помощью программы Statistica 10. Достоверность различий определяли по t-критерию Стьюдента.

Результаты исследования. Повышение анаэробных алактатных возможностей организма связывают с появлением в моче продуктов распада креатинфосфата (креатина, креатинина, неорганического фосфора). Об увеличении мощности и ёмкости анаэробного гликолитического (лактатного) механизма энергообеспечения скелетных мышц свидетельствует появление глюкозы в моче. Под влиянием длительной тренировки невысокой интенсивности увеличиваются возможности энергообеспечения за счётувеличения скорости окисления жирных кислот и увеличения их роли в энергообеспечении работающих мышц. Биохимическим «маркером» эффективности аэробного механизма энергообеспечения являются кетоновые тела. Появление их в моче у здоровых людей наблюдается при выполнении физических аэробных нагрузок большой мощности или длительности. Более раннее подключение липидных источников указывает на экономичность аэробных механизмов энергообеспечения мышечной деятельности, что напрямую взаимосвязано с ростом тренированности организма [3,4].

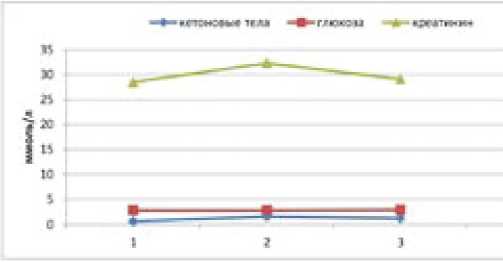

Таким образом, при анализе срочного тренировочного эффекта в рамках этапного контроля в качестве биохимических маркеров использовались: при аэробных нагрузках - показатели содержания кетоновых тел в моче; при анаэробных гликолитических нагрузках -показатели содержания глюкозы в моче; при анаэробных алактатных нагрузках - показатели концентрации креатинина в моче. В исходном (не утомлённом) состоянии у спортсменов содержание в моче названных продуктов метаболизма находилось в пределах физиологической нормы. Особенности годичной динамики показателей биомаркёров футболистов 17-18 лет представлены на Рисунке.

Примечание: 1 - после окончания первого подготовительного периода; 2 - после окончания второго подготовительного периода;

3 - после окончания соревновательного периода.

Рисунок - Динамика различных показателей биохимического контроля физических нагрузок в течение годичног тренировочного цикла футболистов 17-18 лет, (п=15)

Тестирование после окончания первого подготовительного периода выявило повышенную экскрецию кетоновых тел с мочой при значительной аэробной нагрузке, предложенной в тестовом тренировочном упражнении (=0,6 ммоль/л1), что говорит о включение жирных кислот в обеспечение энергией работающих мышц футболистов. После окончания второго подготовительного периода (между первым и вторым кругом официальных соревнований) результаты анализов данного биомаркера были также несколько выше исходных, но не значительно (=1,5 ммоль/л1; t=1,6; Р>0,05). После окончания тренировочно-соревновательных нагрузок годичного цикла подготовки среднее значение рассматриваемых показателей несколько выросло (=1,6 ммоль/л1), однако также не существенно (t=0,6; Р>0,05). Подобная динамика изучаемых показателей может свидетельствовать о строго ограниченном использовании жирных кислот работающими мышцами в условиях аэробных нагрузок, что сокращает спектр возможностей для развития общей выносливости футболистов.

Экспресс анализ экскреции глюкозы с мочой спортсменов после нагрузок первого подготовительного периода обнаружил её содержание выше нормы (=2,8 ммоль/л1), что характерно для выполнения большого объёма работы в субмаксимальной зоне мощности. Биохимические пробы, взятые после второго подготовительного периода и окончания соревновательного сезона показали сопоставимые результаты экскреции глюкозы в моче молодых футболистов (=2,9 ммоль/л1; (=2,8 ммоль/л'1 соответственно). Следует подчеркнуть, что применение подобных нагрузок у футболистов-юношей должно строго контролироваться, поскольку при продолжительном воздействии физических нагрузок субмаксимальной мощности вероятно возникновение состояния гипогликемии, вызывающей впоследствии снижение физической работоспособности и появление синдрома перетренированное™. Целесообразное их использование в процессе физической подготовки футболистов связано с повышением резистентности организма к неблагоприятным условиям внутренней среды, необходимой при развитии скоростной выносливости [2].

Анализ срочного тренировочного эффекта физических нагрузок анаэробной алактатной направленности обнаружил тенденцию на увеличение показателей после первого и второго подготовительного периодов (=28,5 ммоль/л1; t=2,6; Р<0,05; =32,3 ммоль/л1; t=2,2; Р<0,05 соответственно). Это даёт основание предположить, что ресинтез АТФ в организме футболистов 17-18 лет при воздействии анаэробных алактатных нагрузок происходил, в основном за счёт креатинфосфокиназной реакции без вовлечения в энергообеспечение работающих мышц анаэробного гликолиза, то есть увеличивалась так называемая алактатная ёмкость (количество креатинфосфата). Однако в конце соревновательного сезона результаты проб обнаружили снижение показателей (=29,1 ммоль/л1; t=2,3; Р<0,05) по сравнению с предыдущими, что свидетельствует о наметившейся негативной тенденции в отношении уровня тренированности организма. Уменьшение резервов креатинфосфата тормозит развитие скоростносиловых качеств и увеличивает роль анаэробного гликолиза в ресинтезе АТФ при нагрузках максимальной мощности.

Таким образом, по оценке показателей биохимического контроля можно отметить, в целом, адекватную реакцию аэробных и анаэробных механизмов энергообеспечения футболистов 17-18 лет при работе различной мощности, что свидетельствует о корректном выборе контрольных тестовых упражнений. Равномерная динамика с выходом на «плато» наблюдается в отношении производительности аэробного и анаэробного гликолитического механизмов энергообеспечения. Негативные тенденции выявлены в производительности анаэробного алактатного механизма энергообеспечения.

Заключение. По результатам биохимических обследований футболистов 17-18 лет можно предположить, что в тренировочном процессе используются недостаточно эффективные средства аэробной направленности, а также повышенные объёмы средств анаэробной гликолитической направленности, что негативно отражается на производительности анаэробного алактатного механизма энергообеспечения работающих мышц. Между тем, следует также обратить внимание на распределение игрового времени между игроками команды в соревновательных матчах, поскольку это влияет на общий объём физической нагрузки в течение годичного тренировочного цикла. Это, в свою очередь, позволит увеличить время восстановления для повышения производительности анаэробной алак- татной системы энергообразования, обеспечивающей поддержание высокой скорости игровых действий в условиях интенсивной работы переменного характера, специфичной для соревновательной деятельности футболистов.

Таким образом можно заключить, что проведённый биохимический анализ производительности механизмов энергообеспечения в течение годичного тренировочного цикла позволяет судить о невысокой эффективности физических нагрузок в рамках тренировочно-соревновательного процесса футболистов 17-18 лет, что предполагает его коррекцию по обозначенным направлениям.