Оценка эффективности гумифицированной почвы методом биотестирования

Автор: Громова Нина Юрьевна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Междисциплинарные исследования

Статья в выпуске: 1, 2016 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ результатов биомониторинга техногенных почв г. Твери. При биотестировании техногенных почв было установлено, что почвы вблизи ТЭЦ-1 и механического завода и вода, используемая для полива всходов тест-растений (рр. Тьмака и Тверца), загрязнены. Внесение гумифицированной почвы в систему почва-растение способствует снижению техногенного воздействия (увеличению всхожести семян тест-растений) источниками загрязнения города Твери (ТЭЦ-1 или механический завод) и ускорению продукционного процесса тест-растений (формирования корневой системы).

Биомониторинг, биотестирование, техногенная почва и вода, гумифицированная почва, всхожесть семян тест растений

Короткий адрес: https://sciup.org/146116624

IDR: 146116624 | УДК: 540:551.311:573.6.001.43

Текст научной статьи Оценка эффективности гумифицированной почвы методом биотестирования

Введение. Почвы являются универсальным регулятором состояния стабильности природных экосистем и относятся к возобновляемым природным ресурсам. Качество почв оценивается их плодородием (содержанием гумуса), которое регулируется постоянным поступлением органических веществ и их аккумуляцией в почвеннобиотическом комплексе. Антропогенная деятельность приводит к загрязнению почв. Большинство выбросов токсических веществ сосредотачивается в поверхностном слое почвы, где происходит постепенное их депонирование, что в свою очередь, приводит к изменению химических и физико-химических свойств (уплотнение, изменение гидрологического режима) субстрата, угнетению растительного покрова. Возобновление органического вещества почв в естественных биоценозах протекает за счет круговорота живого вещества в течение длительного времени (годы, десятилетия, века). На образование 10 см слоя плодородной почвы с содержанием гумуса до 5 % требуется более 100 лет. Использование продуктов биоконверсии целлюлозосодержащих отходов для восстановления плодородия почв не превышает 2-5 %, что связано с энергетическими затратами на разрушение полимерных связей лигнина и целлюлозы и низкой рентабельностью.

Переработка крупнотоннажных органогенных отходов в эффективные гумифицированные продукты с последующим их использованием в почвенно-биотической системе позволит снизить материальные и энергетические затраты на гумификацию почв. Для

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2016. № 1 рационального использования возобновляемых ресурсов особое внимание уделяется рекультивации техногенных почв. С этой целью проводится биомониторинг объектов загрязнения объектов окружающей среды. Во многих странах (Германии, Франции, США, Японии и др.) все чаще используют метод биотестирования, преимущество которого состоит в его универсальности, дешевизне, интегральной оценке токсического воздействия. Биотесты суммируют все, без исключения, биологически важные изменения окружающей среды и отражают ее состояние в целом.

Методика. Для ускорения переработки целлюлозосодержащих отходов (древесные опилки, солома) использовали эффективные микроорганизмы препарата «Тамир», гумифицированную почву, техногенную почву г. Твери, стандартную (дистиллированную, водопроводную) и речную воду (рр. Тьмака или Тверда), а также стандартные тест-растения (ИСО 11269-2).

Результаты и обсуждение. Процесс гумификации почв сложный многостадийный и многофакторный процесс, обусловленный процессами синтеза и деструкции органических веществ -биополимеров, которые перемещаются и видоизменятся в системе почва-растение (Александрова, 1980; Гришина, 1986). Гумифицирование органогенных отходов проводят путем модификации гидролизного лигнина гуминовыми кислотами или биоконверсией органических отходов животноводческих комплексов (крупного рогатого скота, свиноводческих, птицефабрик и др.) в аэробных или анаэробных условиях с получением органических удобрений («Гумифорта» или вермикомпоста). При аэробной биоконверсии белковых составляющих органических животноводческих отходов (C16H24O5N4) образуются углекислый газ (СО2), вода, аммиак (NH3), гумифицированный продукт и тепловая энергия (Q) по уравнению:

C16H24O5N4 + 16,5 О2 -► 16 СО2 + 6 Н2О + 4 NH3 + Q (Прикладная..., 2010).

При большом избытке азота в органических отходах будут выделяться оксиды азота. Образование газов (NH3, NO или NO2) негативно сказывается на воздухообмене и накоплении азота в гумусе. Использование эффективных микроорганизмов для анаэробного метода биоконверсии целлюлозосодержащих отходов позволяет сохранить максимальное количество питательных веществ, не требует механического воздействия при перемешивании, сокращает срок гумификации (1-2 недели) при рекультивации почв (Салова и др., 2014).

Гумифицированную почву получали анаэробной биоконверсией целлюлозосодержащих отходов (опилки, солома) эффективными микроорганизмами препарата «Тамир», который содержит консорциум 86 полезных почвенных микроорганизмов существующих в симбиозе:

молочнокислых, азотфиксирующих, фотосинтезирующих, целлюлозоразрушающих бактерий, одноклеточных микроорганизмов, микроскопических грибов (Шаблин, 2006). Все упомянутые микроорганизмы существуют в режиме активного взаимообмена источниками питания. Продукты жизнедеятельности одной группы служат источником питания для другой. При этом происходит аккумуляция питательных элементов. В результате воздействия комплексных ферментов эффективных микроорганизмов происходит гидролиз биополимеров (целлюлозы и лигнина и др.) до мономеров (моносахара, аминокислоты) с последующим биосинтезом гумусовых веществ. Биоконверсию отходов (гидролитическое расщепление биополимеров, рост клеток эффективных микроорганизмов на продуктах гидролиза и образование гумифицированной почвы) проводили в мезофильных условиях (25°-40°) в течение трех суток (Салова, 2014).

Исследования гумифицированного продукта проводили на модельных системах почва-растение. С этой целью первоначально была проведена интегральная оценка токсичности техногенных почв с использованием стандартных тест-растений (салата, ячменя), типичных для данного региона (Фомин, Фомин., 2001). В связи с тем, что наибольшее техногенное давление на почву оказывают выбросы промышленных предприятий, тепловых электростанций (ТЭЦ) или автомобильного транспорта, в данных исследованиях использовали техногенной почвы г. Твери около санитарно-защитных зон ТЭЦ-1 (зона 1) или механического завода (зона 2).

Основными технологическими стадиями выращивания тест-растений были: подготовка тест семян и почвы к посеву, посев семян, уход за посевами, биометрические измерения, учет биомассы, статистическая обработка полученных результатов (Федорова, Никольская, 2001; Громова, Салова, 2011). Полив осуществляли дистиллированной, водопроводной и речной водой, отобранной в р. Тьмака в санитарно-защитной зоне механического завода и ТЭЦ-1 и в устье р. Тверца (Речной вокзал). Рост тест-растений фиксировали по длине и массе корней и стеблей.

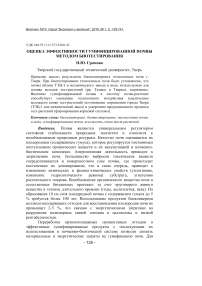

По результатам фракционирования семян тест-растений для посева в почву была отобрана фракция с оптимальной длиной проростков на фильтре в 3,0-5,0 см (рис. 1). Посевная всхожесть отобранных фракций тест-салата (ячменя) в контрольных образцах почв (песок или стандартная почва ТУ 0391-030-57302407-05) составила OOPS %, а в техногенных образцах снизилась и составила - 60-80% (для салата) и 30-10% (для ячменя).

Длина проростков, см

—о— Салат —•— Ячмень

Рис. 1 . Фракционирование семян тест растений

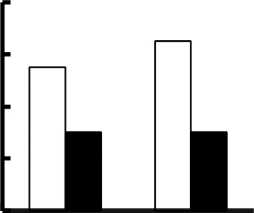

р.Тверца р.Тьмака

□ хпк ■ пдк

Рис. 2 . Изменение химического потребления кислорода (а) и железа (б) в рр. Тверда и Тьмака.

При поливе всходов тест-растений водой в процессе роста увеличивается длина и масса корней тест растений в ряду: H20dist < НгОводопр. < Н2Оречная за счет увеличения содержания минеральных солей в воде. Речная вода (рр. Тьмака и Тверда), используемая для полива тест-растений, содержит токсичные ионы тяжелых металлов свинца (РЬ2+), цинка (Zn2+), меди (Си2+), никеля (Ni2+), кобальта (Со2+) в пределах ПДК, а по содержанию общего железа (Рис. 2 б) и химического потребления кислорода (ХПК) (рис. 2а) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.5980-00. Однако присутствие ионов тяжелых металлов в воде нежелательно; при поливе они адсорбируются на минеральной составляющей техногенной почвы и изменяют структуру почвенных коллоидов. Поступая при поливе через корни в наземную часть, ионы тяжелых металлов вступают в конкуренцию с элементами коферментов, что приводит к нарушению биохимических реакций и угнетению растений. При длительном поливе речной водой экотоксиканты замедляют рост корней (уменьшение длины в 1,5 раза) и вегетативной части (не происходит увеличение длины) тест-растений.

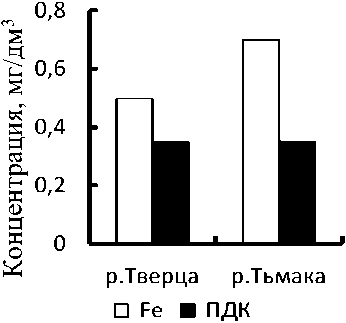

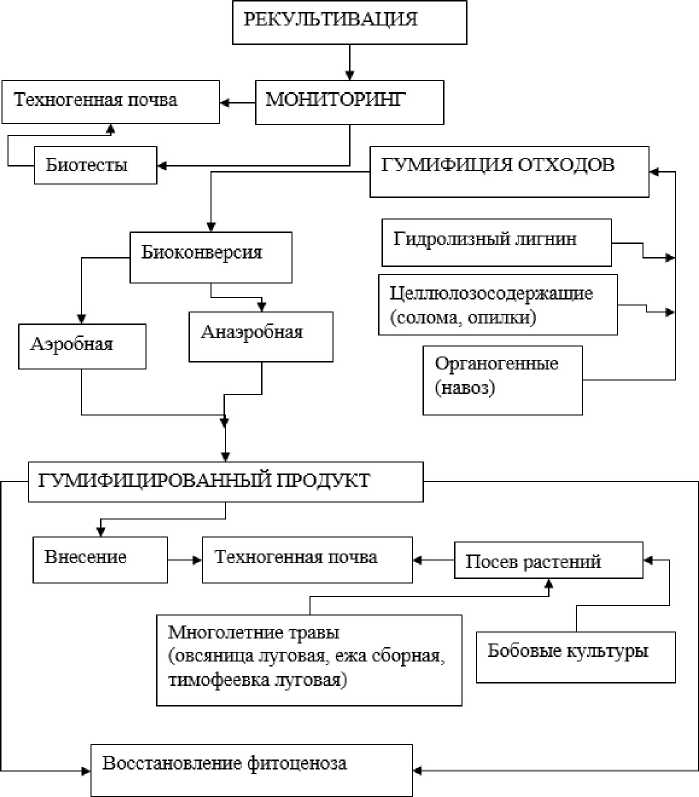

Рис. 3 . Модель рекультивации техногенной почвы

Эффективность гумифицированной почвы оценивали путем внесения в загрязненную почву и последующим ее биотестированием наиболее устойчивым к загрязнению тест-растением. Результаты биотестирования показали, что внесение гумификатора позволит создать оптимальные условия для формирования фитоценоза за счет ускорения всхожести семян тест-растений и формирования корневой системы (Громова, 2010).

При внесении в почву техногенной зоны 2 гумифицированного продукта при поливе речной водой (р. Тьмака) увеличилась всхожесть - 139- салата в 2-3 раза, а также ускорился процесс формирования корневой системы. Относительный прирост массы салата в техногенной зоне 2 при поливе водопроводной и водой из р. Тьмака увеличился приблизительно в семь раз, а относительное удлинение салата не изменилось и даже уменьшилось при смене вида воды при поливе: H2Odist >Н2ОВОДопр.> Н2Оречная., что свидетельствует о снижении негативного воздействия почвы на рост и развитие тест-салата (Громова, 2008).

Результаты исследования позволили предложить модель рекультивации почв, в основе которой лежат методы биоконверсии техногенных отходов, гумификации почв и биотестирования (рис. 3). Рекультивацию техногенных почв необходимо начинать с мониторинга почв и оценки уровня ее загрязнения методом биотестирования и выбора наиболее устойчивого тест-растения. Затем следует провести подготовку техногенной почвы к посеву тест-культур посредством внесения гумификатора. При внесении гумифицированного продукта в техногенную почву эффективные микроорганизмы быстро адаптируются к новым условиям и настраивают микробиоценоз техногенной почвы на восстановление ее биологической активности и плодородия. При этом стабилизируются физико-химические свойства почвы (водопроницаемость, воздухопроницаемость, окислительновосстановительный потенциал и др.), повышается содержание гумуса, укоряется посевная всхожесть семян растений, улучшаются условия для формирования корневой системы, защитные функции растений от болезней. Эффективность действия гумификатора почв оценивается приростом урожая тест-культур. Процесс рекультивации заканчивается формированием стабильного фитоценоза.

Заключение. Проведен анализ результатов биомониторинга г. Твери интегральной оценкой эффективности гумифицированной почвы. При биотестировании техногенных почв было установлено, что почвы вблизи ТЭЦ-1 и механического завода и вода, используемая для полива всходов тест растений (рр. Тьмака и Тверца), загрязнены. Внесение гумифицированной почвы в систему почва-растение способствует снижению техногенного воздействия (увеличению всхожести семян тест растений) источниками загрязнения г. Твери (ТЭЦ-1 или механический завод) и ускорению продукционного процесса тест-растений (формирования корневой системы).

ASSESSMENT OF THE HUMOUS SOIL BY THE BIOTESTING METHOD

N.Yu. Gromova

Громова Н.Ю. Оценка эффективности гумифицированной почвы методом биотестирования / Н.Ю. Громова // Вести. ТвГУ. Сер.: Биология и экология. 2016. № 1. С.135-141.

Список литературы Оценка эффективности гумифицированной почвы методом биотестирования

- Александрова Л.Н. 1980. Органическое вещество почвы и процессы его трансформации. Л.: Наука. 288 с.

- Гришина Л.А. 1986. Гумусообразование и гумусное состояние почв. М.: МГУ. 244 с.

- Громова Н.Ю. 2008. Биотестирование объектов окружающей среды в техногенных системах г. Твери//Проблемы энергообеспечения предприятий АПК и сельских территорий. С. 132-136.

- Громова Н.Ю. 2010. Влияние гумифицированного продукта на рост и развитие тест растений в техногенных системах//Энергетический вестник Санкт-Петербургского аграрного университета. С. 259-272.

- Громова Н.Ю., Салова Т.Ю. 2011. Техногенные системы и экологический риск СПб.: Политехнический университет. 305 с.

- Прикладная экобиотехнология. 2010/сост. А.Е. Кузнецов и др. М.: БИНОМ. Т. 1, 2. 629 с. 485 с.

- Салова Т.Ю., Громова Н.Ю., Громова Е.А. 2014. Способ получения гумифицированной почвы//Бюллетень изобретений и полезных моделей. № 6. Пат. РФ № 2508281.

- Шаблин П.А. 2006. ЭМ-технология -Биотехнология ХХI века//Материалы по практическому применению препарата «Байкал ЭМ-1». 77 с.

- Фомин Г.С., Фомин А.Г. 2001. Почва. Контроль качества по международным стандартам: справочник. М.: Протектор, 2001. 300 с.

- Федорова А.И., Никольская А.Н. 2001. Практикум по экологии и охране окружающей среды. М.: ВЛАДОС. 213 с.