Оценка эффективности хирургического лечения детей грудного возраста с атрезией хоан

Автор: Бреева О.А., Полунин М.М., Асманов А.И.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Оториноларингология

Статья в выпуске: 3 т.20, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить эффективность бесстентового эндоскопического метода операции при врожденной атрезии хоан (ВАХ) у детей грудного возраста. Материал и методы. Объект исследования - 51 ребенок в возрасте до 1 года с применением бесстентового метода хоанопластики. Основная группа: впервые оперированные дети (n=27); группа сравнения - дети с рецидивом после традиционной хоанопластики с использованием трубок-стентов (n=24). Для оценки результатов лечения применяли эндоскопическое исследование, определяли уровень сатурации. Качество жизни оценивали по опроснику Qualite de vie du Nourisson для детей с 3 мес до 1 года - 3 лет. В анкетировании участвовали родители 45 детей: 25 детей из основной группы и 20 детей из группы сравнения.

Атрезия хоан, хоанопластика, дети, рестенозирование, фибриновый клей, опросник qualite de vie du nourisson

Короткий адрес: https://sciup.org/149146937

IDR: 149146937 | УДК: 616.215 | DOI: 10.15275/ssmj2003249

Текст научной статьи Оценка эффективности хирургического лечения детей грудного возраста с атрезией хоан

EDN: GAQIWD

Цель настоящего исследования — оценить эффективность бесстентового эндоскопического метода операции при ВАХ у детей грудного возраста.

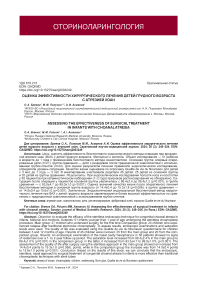

Нами предложен и апробирован бесстентовый метод хоанопластики, где лоскуты фиксировали с помощью фибринового клея (патент на изобретение №2789967 от 14.02.2023) [7] (рис. 1). Отличительная особенность этого метода операции — образование единой неохоаны, за счет резекции задней порции сошника и части перпендикулярной пластинки решетчатой кости и четырехугольного хряща. Затем из излишков слизистой оболочки эндоскопическими ножницами и серповидным ножом формируется верхний и нижний септальные лоскуты, которые фиксируются на раневые поверхности с помощью фибринового клея, и нет необходимости в установке различных стентов и тампонов в полость носа после операции. Младенцы уже в первые часы после операции самостоятельно дышат носом.

Материал и методы. Протокол исследования одобрен региональным этическим комитетом. С законным представителем каждого из пациентов заключен договор, подтверждающий согласие на участие в исследовании. Более 100 операций по поводу ВАХ выполнено коллективом авторов в отделении оториноларингологии Научно-исследовательского клинического института педиатрии и детской хирургии им. акад. Ю. Е. Вельтищева за период с 2019 по 2023 г. В исследование включен 51 ребенок в возрасте с рождения до 1 года включительно (средний возраст — 7,3 мес), с затрудненным носовым дыханием различной степени тяжести. Из них девочек — 30 (58,8%), мальчиков — 21 (41,2%), оперированные в период с 2019 по 2023 г. Из них двусторонняя ВАХ 30 детей (58,8%) односторонняя ВАХ — у 21 ребенка (41,2%), из которых правосторонняя ВАХ — 13 детей (61,9%), левосторонняя ВАХ — 8 детей (38,1 %). Для сравнительной оценки характеристики двух методов операции пациенты разделены на две группы: основную группу составили пациенты, поступившие к нам первично ( n =27, 52,9%) и группа сравнения — пациенты, поступившие в клинику после традиционного метода хоанопластики с использованием трубок стентов ( n =24, 47,1%). Все дети были прооперированы бесстентовым методом с использованием задних септальных лоскутов и фиксацией их фибриновым клеем. Эффективность лечения оценивалась

Рис. 1. Места нанесения фибринового клея для фиксации верхних и нижних задних септальных лоскутов прежде всего по клинической потребности в реоперации в сроки катамнестического наблюдения от 6 до 12 мес.

Распределение обследованных детей по возрасту и полу на момент первичного поступления показало, что ВАХ чаще встречалась у девочек, чем у мальчиков, но статистической разницы между группами не обнаружено ( p =0,1). Пациенты основной группы на момент поступления были несущественно старше, средний возраст составил 7,7±3,6, тогда как в группе сравнения составил 7,1±3,9 ( p =0,55). У детей обеих групп клинико-демографические показатели статистически значимо не различались.

Для объективизации результатов исследования у детей младшего возраста мы использовали пульс-оксиметрию, при которой определяется оксигенация артериальной крови в легких. Исследование проведено у 50 детей (1 ребенок поступил на ИВЛ в возрасте 20 дней) в возрасте от 1 мес до 1 года. Для оценки тяжести дыхательных нарушений в течение сна использовались средние значения сатурации, фиксирующиеся через каждые 15 мин. Для мониторинга, отображения, обзора, хранения и передачи различных физиологических параметров использован монитор пациента iMEC 8. Через 12 мес после операции всем детям повторно проведено исследование дыхательной функции во сне.

Для оценки КЖ до операции и через 12 мес после операции родителям был предложен валидированный опросник Qualite de vie du Nourisson (QUALIN) для детей с 3 мес до 1–3 лет [8]. В анкетировании участвовали родители 45 детей: 25 (92,6%) детей основной группы и 20 (83,3%) детей группы сравнения.

Проведен комплексный анализ физического, психологического и социального функционирования у детей этого возраста. В русской версии опросника QUALIN представлена только родительская форма, которая оценивала четыре основных аспекта функционирования ребенка: поведение и общение (13 вопросов), способность оставаться одному (5 вопросов), семейное окружение (4 вопроса), нервнопсихическое развитие и физическое здоровье (11 вопросов). Для определения КЖ ребенка учитывали общее количество баллов, которые оценивали по пятибалльной шкале. Чем выше этот показатель, тем лучше КЖ ребенка [9].

После стандартного оториноларингологического, эндоскопического обследования у большинства детей произведена оценка результатов компьютерной томографии перед операцией. При выявлении сопутствующей патологии дети консультированы неона-тологом, генетиком, офтальмологом и неврологом, урологом и другими специалистами, проведено анкетирование.

Статистическую обработку полученных данных выполняли при помощи программы IBM SPSS версии 26.0. Описательная статистика результатов исследования представлена для качественных величин в виде абсолютных значений и частот, выраженных в процентах. Для количественных признаков при нормальном распределении переменных использовали средние арифметические ( М ) и средние квадратические отклонения ( SD ), при отсутствии нормального распределения признаков — медиану ( Ме ) и квартили ( Q 25%, Q 75%). Проверку характера распределения значений количественных переменных в группах наблюдения проводили с применением критерия Шапиро — Уилка.

При подтверждении нормального распределения значений количественных переменных проверку статистической значимости различий для множественных сравнений проводили при помощи дисперсионного анализа; для парных сравнений использовали параметрический t -критерий Стьюдента для независимых выборок.

При отсутствии нормального распределения переменных для множественных сравнений групп применяли непараметрический критерий Краске-ла — Уоллиса, для парных сравнений — ранговый U -критерий Манна — Уитни. Для сравнений показателей в динамике использовали непараметрический критерий Уилкоксона. Различия между показателями считали статистически значимыми при р <0,05.

Результаты. Оценку результата хирургического лечения проводили путем анализа состояния эндоскопического обследования, позволяющего визуализировать область хоаны. Всем детям проведено эндоскопическое исследование полости носа на 7–10-е сутки перед выпиской после операции, в катамнезе все дети также осмотрены через 1; 6 и 12 мес. В основную группу включены пациенты, поступившие к нам первично n =27 (52,9%). Пациенты группы сравнения поступили с рецидивом после традиционной хоанопластики с использованием трубок-стентов, из них 8 (33,3%) детей были с трубками-стентами, 16 (66,7%) — без стентов.

Наибольшее количество пациентов поступило с правосторонней полной атрезией хоан, наименьшее — с правосторонней частичной атрезией хоан (табл. 1). Все пациенты госпитализированы по поводу несостоятельного носового дыхания и с признаками дыхательной недостаточности.

Срок ношения трубки-стента составил в среднем 3,8 мес. Из пациентов группы сравнения 15 (62,5%) детям произведена однократная операция, 9 (37,5%) детей оперированы более 1 раза. Среднее время операции составило 73,8±32,4 мин и статистически не отличалось в двух группах, составляя 68,3±9,7

Таблица 1

Частота встречаемости пациентов с различными видами врожденной атрезии хоан по стороне ее локализации

|

Вид атрезии |

Группа, абс. (%) |

р |

|||

|

по стороне локализации |

по объему |

основная, n =27 |

сравнения, n =24 |

всего, n =51 |

|

|

Правосторонняя |

Полная |

20 (74,1) |

22 (91,7) |

42 (82,4) |

0,100 |

|

Частичная |

3 (11,1) |

0 (0,0) |

3 (5,9) |

0,092 |

|

|

Левосторонняя |

Полная |

10 (37,0) |

21 (87,5) |

31 (60,8) |

<0,001 |

|

Частичная |

4 (14,8) |

0 (0,0) |

4 (7,8) |

0,050 |

|

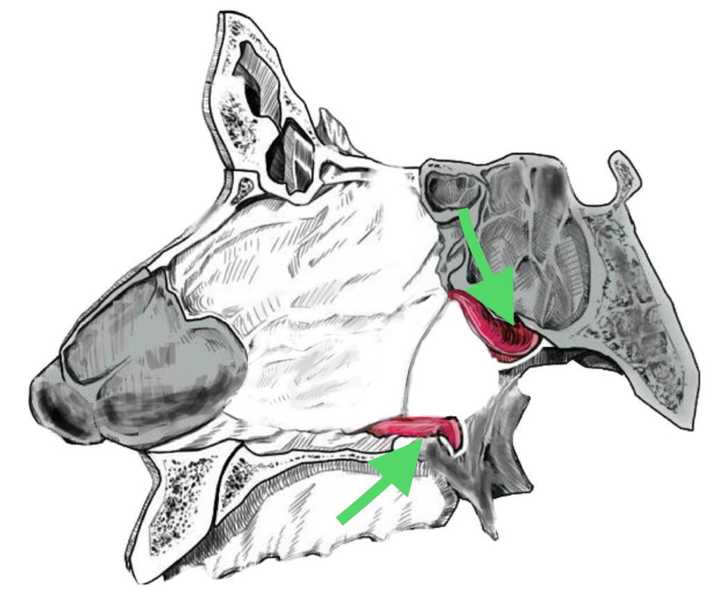

□ основная группа □ группа сравнения

□ основная группа □ группа сравнения

Рис. 2. Результаты анкетирования по шкалам, определяющим качество жизни пациентов до (а) и после (б) бесстентового метода операции, по разделам опросника: ПиО — поведение и окружение; СОО — способность оставаться одному, СО — семейное окружение, НПР и ФЗ — нервно-психическое развитие и физическое здоровье и 80,4±34,4 мин в основной группе и группе сравнения соответственно (р=0,193).

У пациентов основной группы до операции параметры среднего значения сатурации были 98,4±2,4, у пациентов в группе сравнения до операции — 93,5±4,7. В группе первичных пациентов сатурация была выше, чем у пациентов, поступивших с рецидивом после традиционного метода операции ( р <0,001).

Параметры сатурации у пациентов после эндоназальной эндоскопической операции бесстентовым методом распределились следующим образом: у больных основной группы среднее значение сатурации составило 99,4±1,2, у исследуемых в группе сравнения — 99,0±1,0. Параметры сатурации в обеих группах после бесстентового метода хоанопластики при ВАХ были значительно выше, чем до оперативного лечения в этих группах: у пациентов основной группы сатурация увеличилась на 1,0±1,2 ( р =0,001); у исследуемых лиц в группе сравнения — на 5,5±3,7 ( р <0,001).

Данные опросника QUALIN (рис. 2) до оперативного лечения в основной группе были выше, чем в группе сравнения, но статистически значимого различия не наблюдалось (р>0,05), что свидетельствует об одинаковом уровне КЖ пациентов в обеих группах. Сравнение числовых значений показателей КЖ до оперативного лечения и после него продемонстрировало: значения повысились в разделе «Поведение и окружение» в основной группе до 3,6±0,3, в группе сравнения — до 3,6±0,2 и выявило статистически значимое различие, подтверждающее более высокие результаты лечения после операции (р<0,001). Числовые значения показателей КЖ до и после оперативного лечения повысились в разделе «Способности оставаться одному»: в основной группе до 3,7±0,5, в группе сравнения — до 3,9±0,2 и выявило статистически значимые различия, подтверждающие более высокие результаты лечения пациентов после операции (р<0,001). Сравнение числовых значений в разделе «Семейное окружение» в основной группе выявило: баллы повысились до 3,7±0,4, в группе сравнения — до 3,7±0,3, но не выявило статистически значимое различие (р=0,020), что свидетельствует о незначительном улучшении КЖ пациентов как до операции, так и после ее проведения в этом разделе. Значения КЖ в разделе «Нервно-психическое развитие и физическое здоровье» в основной группе увеличились до 4,3±0,6 балла, а в группе сравнения — до 4,4±0,32 балла и выявило статистически значимые различия, указывающие на более высокие результаты лечения пациентов после хирургического вмешательства (р<0,001).

Результаты послеоперационного лечения при эндоскопическом осмотре полости носа и носоглотки через 12 мес после операции у пациентов исследуемых групп. Рецидивом заболевания считался размер хоаны, когда вновь сформированная неохоана была размерами менее 50% от нормы. Для сравнительной характеристики результатов послеоперационного лечения мы выделили группу «после предшествующего традиционного метода операции» ( n =24, группа сравнения) и сравнили результаты в ней с таковыми после первичного бесстентового метода операции ( n =27, основная группа).

Наибольшее количество послеоперационных осложнений встречалось после традиционного метода

Частота встречаемости послеоперационных осложнений

Таблица 2

|

Послеоперационные осложнения |

Группа, абс. (%) |

р |

||

|

основная, n =27 |

сравнения, n =24 |

всего, n =51 |

||

|

Синехии полости носа |

2 (7,4) |

5 (20,8) |

7 (13,7) |

0,164 |

|

Рецидив |

16 (66,7) |

16 (31,4) |

<0,001 |

|

|

Грануляции |

8 (33,3) |

8 (15,7) |

0,001 |

|

|

Гнойные осложнения |

0 (0,0) |

12 (50,0) |

12 (23,5) |

<0,001 |

|

Редкие осложнения |

2 (8,3) |

2 (3,9) |

0,126 |

|

|

Смещение/закупорка трубок |

2 (9,1) |

2 (3,9) |

<0,001 |

|

операции (с использованием стентов) у пациентов с ВАХ (табл. 2). Сравнение частоты встречаемости послеоперационных осложнений после бесстенто-вого метода операции и традиционного выявило статистически значимые различия практически по всем основным параметрам, подтверждающие более высокие результаты хирургического лечения пациентов основной группы. Однако данные параметров частоты встречаемости детей с редкими послеоперационными осложнениями и синехиями, хотя и чаще встречались после традиционного метода операции, но не имели статистически значимое различие между группами ( р >0,05).

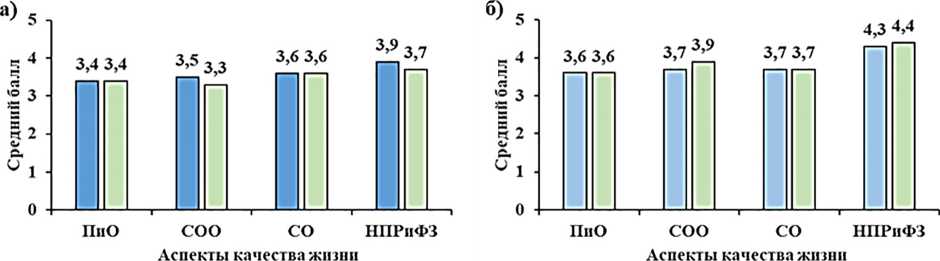

К редким осложнениям в группе после традиционного метода операции после длительного ношения трубки-стента (более 6 мес) относились следующие: перфорация перегородки носа в задних отделах, разрыв колумеллы после присоединившейся гнойной инфекции при длительном ношении трубки фиксирующейся в передних отделах полости носа. У 1 пациента из основной группы после бесстентового метода операции послеоперационный период осложнился присоединением вторичной инфекции. У ребенка диагностирован остеомиелит левого коленного сустава, произведена пункция, при микробиологическом исследовании пунктата регистрирован рост Candida albicans . Подтвержден диагноз остеомиелита левого коленного сустава грибковой этиологии. Ребенок переведен в профильное отделение с коррекцией терапии в виде противогрибковых, иммунных препаратов, выписан с положительной динамикой. У 49 (98,04%) пациентов носовое дыхание полностью восстановилось уже через 1 мес после операции. Раневые поверхности полностью эпителизировались, а сформированные лоскуты полностью покрывали костные структуры задних отделов полости носа, размер неохоаны был более 1 см (рис. 3). Рецидив заболевания в виде стеноза выявлен только у 2 пациентов (группа сравнения), который, вероятнее всего, связан с индивидуальной особенностью организма, склонного к избыточному разрастанию рубцовой ткани.

Обсуждение. С развитием эндоскопической хирургии в последние десятилетия становится актуальным применение эндоскопического эндоназального метода хоанопластики у детей грудного возраста. Традиционный метод хоанопластики с использованием трубок-стентов широко применяется детскими хирургами-оториноларингологами сразу после постановки диагноза ВАХ [1, 10]. Этот метод позволяет коллегам в экстренных ситуациях избежать тяжелых последствий дыхательной недостаточности и наложения трахеостомы. Однако продолжительное использование трубок стентов (от 2 до 6 мес и дольше) значительно ухудшает КЖ пациентов и увеличивает вероятность осложнений, таких как рецидивы, образование грануляций, гнойных осложнений, кровотечений и др. [5, 11]. Результаты данного исследования показывают, что предложенный метод оперативного лечения, основанный на создании единой послеоперационной неохоаны с формированием нижних и верхних лоскутов слизистой атретической мембраны и их фиксацией фибриновым клеем, позволяет минимизировать и практически исключить риск развития рестеноза и других послеоперационных осложнений, связанных с ношением стента.

Представленные данные показывают перспективы применения данного метода операции в процессе реабилитации пациентов с ВАХ в послеоперационный период. Этот метод значительно сокращает

Рис. 3. Окончательный вид неохоаны после бесстентового метода хоанопластики с фиксацией лоскутов фибриновым клеем через 6 мес время реабилитации (с 3–8 мес до нескольких дней) и улучшает КЖ ребенка после операции по сравнению с традиционным хирургическим методом. Родители могут выполнять простые процедуры по уходу за ребенком дома в послеоперационный период и не нуждаются в частых ревизиях полости носа в условиях стационара.

Заключение. Таким образом, метод оперативного лечения ВАХ без использования стентов является более эффективным, чем традиционная техника операции, которая включает использование стентов. Этот метод позволяет проводить хирургические вмешательства в самые ранние сроки рождения пациентов, поскольку не требуется установка стентов или тампонады полости носа после операции, что сокращает сроки реабилитации больных. Кроме того, по нашим наблюдениям, риск рестенозирования практически отсутствует, что крайне важно для новорожденных.

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Список литературы Оценка эффективности хирургического лечения детей грудного возраста с атрезией хоан

- Koppen T, Bartmann D, Jakob M, et al. Diagnostics and therapy of bilateral choanal atresia in association with CHARGE syndrome. J Neonatal Perinatal Med. 2021; 14 (1): 67–74. DOI: 10.3233 / NPM-200450

- Zajceva OV. Normalizaciya funkcii nosovogo dyhaniya u detej grudnogo vozrasta. Novye podhody. Lechashchij Vrach. 2010; (3): 61. (In Russ.) Зайцева О. В. Нормализация функции носового дыхания у детей грудного возраста. Новые подходы. Лечащий врач. 2010; (3): 61.

- Tomoum MO, Askar MH, Mandour MF, et al. Stentless mirrored L-shaped septonasal flap versus stented flapless technique for endoscopic endonasal repair of bilateral congenital choanal atresia: A prospective randomised controlled study. J Laryngol Otol. 2018; 132 (4): 329–35. DOI: 10.1017 / S0022215117002614

- Strychowsky JE, Kawai K, Moritz E, et al. To stent or not to stent? A meta-analysis of endonasal congenital bilateral choanal atresia repair. Laryngoscope. 2016; 126 (1): 218–27. DOI: 10.1002 / lary. 25393

- Wang PP, Tang LX, Zhang J, et al. Combination of the endoscopic septonasal flap technique and bioabsorbable steroideluting stents for repair of congenital choanal atresia in neonates and infants: A retrospective study. J Otolaryngol Head Neck Surg. 2021; 50 (1): 62. DOI: 10.1186 / s40463‑021‑00547‑5. [Erratum for: J Otolaryngol Head Neck Surg. 2021; 50 (1): 51.]

- Ferlito S, Maniaci A, Dragonetti AG, et al. Endoscopic endonasal repair of congenital choanal atresia: Predictive factors of surgical stability and healing outcomes. Int J Environ Res Public Health. 2022; 19 (15): 9084. DOI: 10.3390 / ijerph19159084

- Patent №2789967 C1 Rossijskaya Federaciya, MPK A61B 17 / 00, A61B 17 / 24, A61F 2 / 18. Sposob kleevoj fiksacii septal’nyh loskutov slizistoj obolochki v hoane u pacientov pri hoanoplastike: №2021133852: zayavl. 22.11.2021: opubl. 14.02.2023 / O. A. Breeva, A. I. Asmanov, M. R. Bogomil’skij. EDN YKSJLJ. (In Russ.) Патент №2789967 C1 Российская Федерация, МПК A61B 17 / 00, A61B 17 / 24, A61F 2 / 18. Способ клеевой фиксации септальных лоскутов слизистой оболочки в хоане у пациентов при хоанопластике: №2021133852: заявл. 22.11.2021: опубл. 14.02.2023 / О. А. Бреева, А. И. Асманов, М. Р. Богомильский. EDN YKSJLJ

- Baranov AA, Al’bickij VYu, Vinyarskaya IV. Izuchenie kachestva zhizni v medicine i pediatrii. Voprosy Sovremennoj Pediatrii. 2005; 4 (2): 7–12. (In Russ.) Баранов А. А., Альбицкий В. Ю., Винярская И. В. Изучение качества жизни в медицине и педиатрии. Вопросы современной педиатрии. 2005; 4 (2): 7–12.

- Manificat S, Dazord A, Langue J, et al. Evaluation de la qualité de vie du nourrisson et du très jeune enfant: validation d’un questionnaire. Etude multicentrique européenne Evaluation of the quality of life of infants and very young children: validation of a questionnaire. Multicenter European study. Arch Pediatr. 2000; 7 (6): 605–14. (In French.) DOI: 10.1016 / s0929-693x (00) 80127‑x

- Bartel R, Levorato M, Adroher M, et al. Performance of endoscopic repair with endonasal flaps for congenital choanal atresia. A systematic review. Acta Otorrinolaringol Esp (Engl Ed). 2021; 72 (1): 51–6. DOI: 10.1016 / j. otorri. 2020.01.002

- Kotova EN, Vyaz’menov EO, Bogomil’skiĭ MR. New ways of solving the problem of restenosis in the surgical treatment of congenital choanal atresia in children. Russian Bulletin of Otorhinolaryngology. 2020; 85 (1): 45–7. (In Russ.) Котова Е. Н., Вязьменов Э. О., Богомильский М. Р. Новые пути решения проблемы рестенозирования при хирургическом лечении врожденной атрезии хоан у детей. Вестник оториноларингологии. 2020; 85 (1): 45–7. DOI: 10.17116 / otorino20208501145