Оценка эффективности хирургического лечения критической ишемии конечности на фоне атеросклеротического поражения артерий

Автор: Мухамадеев Ильдус Султанович, Березина Ирина Анатольевна, Котельникова Людмила Павловна, Степанов Руслан Алексеевич

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 1, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель - изучить особенности нарушений кровообращения и гнойно-некротических очагов при критической ишемии конечности на фоне атеросклеротического поражения артерий и оценить ближайшие результаты хирургического лечения критической ишемии нижних конечностей (КИНК). Материалы и методы. Изучены особенности нарушений кровообращения и гнойно-некроти- ческих очагов при КИНК на фоне атеросклеротического поражения артерий у 80 больных. Соотношение мужчин и женщин составило 6:1. Все пациенты поступили с признаками КИНК - болями в состоянии покоя, наличием очага некроза. Проведено восстановление кровотока в нижней конечности оперативным путем с оценкой ближайших результатов. Результаты. Дооперационное цветное дуплексное сканирование и брюшная аортография с ангиографией нижних конечностей выявили в подавляющем большинстве случаев поражение поверхностной бедренной (ПББА) (95 %) и подколенной артерии (72,75 %). Окклюзионно-стенотический процесс в подвздошных артериях обнаружили только у трети больных (35,75 %). Окклюзию ПББА регистрировали значимо чаще, чем малоберцовой артерии (71,25 и 47,5 % соответственно, p=0,00). Вовлечение в процесс артерий стопы обнаружили у 35 % больных атеросклерозом. Хирургический этап включал в себя реконструктивно-восстановительные операции на артериях пораженной конечности и ликвидацию гнойно-некротического очага, которую производили как одномоментно с реконструктивно-восстановительной сосудистой операцией (40 чел.), так и поэтапно (до и/или после реваскуляризации) (40 чел.). Выводы. Обнаружено многоуровневое поражение артерий с преобладанием изменений в бедренно-подколенно-берцовом сегменте и формированием сухого некроза 2-4 пальцев стопы в 50 % случаев. Реваскуляризация бедренно-подколенно-берцовых сегментов с использованием аутовен, артериальных или венозных аллографтов, синтетических протезов позволила в раннем послеоперационном периоде эффективно восстановить кровоток в 96,25 % случаев и в 97,50 % избежать ампутации конечности. Последовательность выполнения реваскуляризации и санации гнойно-некротического очага на стопе и голени существенно не влияла на длительность заживления язвенных дефектов.

Атеросклероз, критическая ишемия нижних конечностей, методы реваскуляризации

Короткий адрес: https://sciup.org/14113260

IDR: 14113260 | УДК: 617.58-005.4-036.111-02:616.137.8 | DOI: 10.23648/UMBJ.2017.25.5247

Текст научной статьи Оценка эффективности хирургического лечения критической ишемии конечности на фоне атеросклеротического поражения артерий

Введение. Атеросклероз служит основной причиной развития критической ишемии нижних конечностей (КИНК). Количество пациентов с КИНК увеличивается с возрастом, а около 60 % из них страдает также ишемической болезнью сердца и хронической недостаточностью мозгового кровообращения (ХНМК) [1]. Известно, что риск развития фатальных сердечно-сосудистых осложнений увеличивается вместе с прогресси- рованием хронической артериальной недостаточности (ХАН) нижних конечностей [2]. К основным проявлениям КИНК относят гнойно-некротические изменения на стопе и голени: язвы, некрозы пальцев, гангрену стопы, которые могут привести к развитию сепсиса, ампутации конечности. Основным методом лечения, позволяющим сохранить конечность, остается ее реваскуляризация, которую выполняют как рентгеноэндоваску- лярным, так и оперативным способами [3]. Для восстановления кровотока используют аутовенозные шунты, реже – протезы и гомографты [4, 5]. Успешная операция в сочетании с консервативным лечением позволяет избежать ампутации конечности в течение года в 75 % и более случаев [4]. В то же время тромбоз шунтов и протезов приводит к рецидиву КИНК, необходимости ампутации конечности. Совершенствование способов восстановления артериального кровотока в конечности остается актуальной хирургической проблемой.

Цель исследования. Изучить особенности нарушений кровообращения и гнойнонекротических очагов при критической ишемии конечности на фоне атеросклеротического поражения артерий и оценить ближайшие результаты хирургического лечения КИНК.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 80 больных с атеросклеротическим поражением магистральных сосудов нижних конечностей и КИНК. Среди пациентов большую часть составляли мужчины (86,25 %) в возрасте от 50 до 70 лет (средний возраст – 63,48 ± 9,43 года). Соотношение мужчин и женщин составило 6:1. Все пациенты поступили с признаками КИНК – болями в состоянии покоя, наличием очага некроза. Медиана продолжительности заболевания составляла 730 дней и варьировала от 365 до 1095 дней. Длительность клинических проявлений ишемии на момент госпитализации колебалась от 30 до 91 дня с медианой 45,5. У 67 пациентов на момент госпитализации были диагностированы различные сопутствующие заболевания или их комбинация: артериальная гипертензия (35 чел. (43,75 %)), патология брахиоцефальных артерий с ХПМК II–IV ст. (25 чел. (31,25 %)) и ишемическая болезнь сердца (24 чел. (30 %)). Ранее 28,75 % (23 чел.) больных перенесли различные оперативные вмешательства по поводу ХАН нижних конечностей и ХНМК, общее количество которых составило 46 на 80 чел. (1,7 вмешательства на одного пациента).

Диагностику нарушений кровообращения до реваскуляризации и в послеоперационном периоде проводили с помощью допплерографии с использованием аппарата

Wingmed-100 (Германия), ультразвукового дуплексного исследования на импульсноволновой допплеровской установке Philips Envisor HD (Германия). Также выполняли ангиографию артерий нижних конечностей. Для оценки состояния микроциркуляторного русла дистальных отделов пораженной конечности, а также мониторинга эффективности проводимой сосудистой лекарственной терапии проводили измерение напряжения кислорода в тканях (tcpO 2 ) стопы и голени с помощью аппарата TINA TCM 4 (Radiometer, Дания).

Для оценки тяжести гнойно-некротического процесса на стопе и голени разработали и использовали собственную балльную шкалу, где одному баллу соответствовало наличие поверхностного некроза или язвы без поражения подкожно-жировой клетчатки; двум баллам – некроз кожи и клетчатки без поражения сухожилий; трем баллам – некроз всех структур без поражения кости; четырем баллам – некроз с деструкцией кости; пяти баллам – гангрена стопы. Оценку течения раневого процесса выполняли в динамике с помощью pH-метрии раневого отделяемого универсальной индикаторной бумагой с эталонной шкалой pH 0–12 (Lach-Ner, Чехия). Бактериологическое исследование язвенного экссудата выполняли при поступлении и после оперативного вмешательства диско-диффузионным методом с антибиотикограммой.

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью пакета прикладных статистических программ Excel 2007, Statistica for Windows 6.0, Statistica 6.0, Statistica 8.0 (StatSoft, USA). Применяли стандартные методы описательной статистики: вычисление средних величин, стандартных отклонений, интерквартильного размаха (25-й; 75-й квартили), медианы, моды. Проверку гипотезы о нормальном распределении данных осуществляли с использованием теста Shapiro–Wilk. Для выявления преобладающих изменений проводили сравнение относительных частот выборки. Для обнаружения значимых различий в рассматриваемых группах использовали стандартные методы непараметрической статистики – Mann– Whitney U-test. Вероятность справедливости нулевой гипотезы принимали при p<0,05.

Результаты и обсуждение. Все пациенты с атеросклерозом на момент госпитализации имели КИНК длительностью более 45 сут, что свидетельствовало не только о позднем обращении больных за медицинской помощью, но и о несвоевременном выявлении терминальной ХАН и направлении пациентов в специализированные лечебные учреждения. У 85 % больных диагностировали различные заболевания и их комбинации, среди которых преобладала патология брахиоцефальных артерий и ишемическая болезнь сердца. Полученные данные подтвердили мультифокальный характер атеросклеротического поражения с вовлечением нескольких значимых анатомо-функциональных сосудистых бассейнов, поражение которых взаимосвязано и увеличивает риск развития инфаркта миокарда, инсульта, количество летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний [1, 2].

При поступлении у пациентов диагностировали язвенно-некротическое поражение дистальных отделов конечности, тяжесть которого колебалась от двух до четырех баллов по предложенной шкале (38,75; 23,75; 27,5 % соответственно). У большинства больных гнойно-некротический процесс различной тяжести локализовался в пределах одного-двух пальцев (41,25 %), что было значимо чаще по сравнению с прочими анатомическими зонами стопы (p=0,00). Поражение трех и более пальцев стопы имело место у 8,75 % пациентов и встречалось не реже, чем некрозы межпальцевых промежутков (p=0,35), пяточной (p=0,55), тыльной (p=0,73) поверхности стопы, и значимо чаще плантарных язв (p=0,03). Поражение пяточной области диагностировали в виде поверхностных и глубоких некрозов размерами от 0,5 до 1,5 см. Язвы тыла стопы (7,25 %) имели неправильную форму диаметром от 2 до 5 см с некротизированными краями в равной степени без или с вовлечением подлежащих сухожилий разгибателей пальцев (3,75 %, p=1,00). Плантарные язвы с поражением сухожилий обнаруживали недостоверно реже (1,25 %, p=0,09, p=0,06), чем дефекты пяточной и тыльной поверхностей стопы. Некрозы межпальцевых промежутков (5 %) были представлены в виде влаж- ного поверхностного и глубокого повреждения клетчатки межпальцевого промежутка.

У 11,25 % пациентов при поступлении находили некротизированные незаживающие раны/язвы разной степени тяжести, в т.ч. с деструкцией головок и/или опилов плюсневых костей, после ранее выполненных в условиях других больниц ампутаций пальцев.

У 16,25 % пациентов гнойно-некротический очаг был представлен плоскими, покрытыми плотным фибрином язвами голени диаметром от 1 до 4 см, в 2,50 % случаев – с поражением подлежащих сухожилий и мышц. Тотальное поражение (гангрена) всех пальцев с переходом на тыл стопы, деструкцией фаланг и плюсневых костей выявлено только в 1,25 % случаев. Наши исследования подтверждают данные литературы о наличии у большинства больных КИНК некрозов пальцев и стопы на фоне атеросклеротического поражения сосудов язв стопы и голени, [4]. Использование предложенной балльной шкалы позволяет уточнить глубину поражения тканей, локализацию процесса, что влияет на выбор способа местного лечения гнойно-некротического процесса. При первичном осмотре тяжесть язвенно-некротического поражения дистальных отделов конечности соответствовала 2–4 баллам, причем у большинства (42,5 %) процесс локализовался в пределах одного-четырех пальцев.

По данным УЗДГ артерий нижних конечностей наибольшую скорость кровотока (ЛСК) фиксировали в бедренной артерии (45 (35–55) см/с) по сравнению с таковой в других артериальных сегментах пораженной конечности (p=0,00). На уровне подколенной артерии медиана ЛСК составила 20 (15–25) см/с, на задней большеберцовой (ЗББА) – 10 см/с, на передней большеберцовой (ПББА) – 8,5 см/с (p=0,0000). Регистрировали одинаково низкие показатели лодыжечно-плечевого индекса на уровне ЗББА и ПББА (0,39 и 0,35 соответственно, p=0,09). На уровне подколенной артерии коллатеральный характер кровотока преобладал у 86,25 % больных (p=0,0000), на уровне ЗББА – у 78,75 %, ПББА – у 66,25 % (р=0,08). Отсутствие кровотока в ЗББА встречалось реже, чем в ПББА (16,25 и 33,75 % соответственно, p=0,01). По- лученные данные свидетельствуют о плохом прогнозе течения заболевания, так как только у 5 % больных с лодыжечно-плечевым индексом ниже 0,4 удается избежать ампутации конечности в течение года даже после ее реваскуляризации [4].

Медиана значений транскутанного напряжения кислорода в тканях голени и стопы в проекции ЗББА составила 5,5 (3,5–9,5) мм рт. ст. (Shapiro–Wilk, W=0,9196, p=0,02), в проекции артерии тыла стопы (АТС) – 5 (2–8) мм рт. ст. (Shapiro–Wilk, W=0,9007, p=0,06). Значимых различий между данными точек замера TcpО 2 не обнаружено (M-W U-Test, p=0,23). Оценка микроциркуляторного русла стопы с помощью транскутанного измерения напряжения кислорода в тканях показала критически низкие значения TcpО 2 в точках измерения.

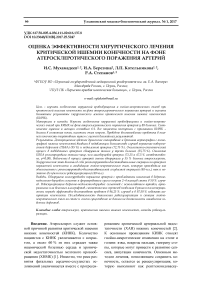

Данные дооперационного цветного дуплексного сканирования и брюшной аортографии с ангиографией нижних конечностей в подавляющем большинстве выявили поражение поверхностной бедренной (95 %) и подколенной артерий (72,75 %). Окклюзион-но-стенотический процесс в подвздошных артериях обнаружили только у трети больных (35,75 %). Окклюзию ПББА регистрировали значимо чаще, чем малоберцовой артерии (71,25 и 47,5 % соответственно, p=0,00) и с одинаковой частотой в сравнении с ЗББА (67,5 %, p=0,61). Вовлечение в процесс артерий стопы выявили у 35 % больных атеросклерозом (рис. 1).

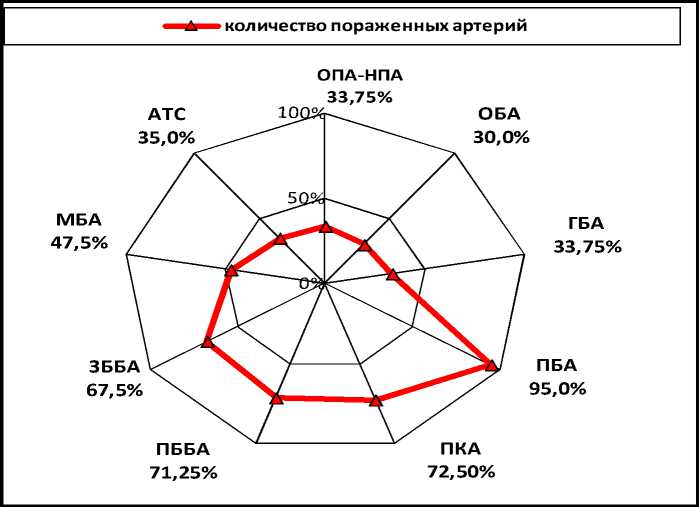

Поражение двух-трех артерий голени фиксировали чаще, чем окклюзию одной берцовой артерии (n=75; 73,75 % и n=21; 26,25 % соответственно, p=0,00).

В соответствии с результатами доопера-ционного комплексного клинического и инструментального исследования кровотока у пациентов с КИНК обнаружено многоуровневое атеросклеротическое поражение артериального русла нижних конечностей, протяженность которого у большинства составляла 2–3 сегмента с преобладанием бедренно-подколенноберцового (n=47; 58,75 %) (рис. 2).

Рис. 1. Частота поражения артерий нижних конечностей по данным ангиографического исследования и дуплексного сканирования

^^^■сегменты поражения П-Б-ПКА

Рис. 2. Сегменты поражения артерий у больных с критической ишемией нижних конечностей

Смещение кривых распределения частот поражения артерий нижних конечностей (рис. 1, 2) в сторону инфраигвинального и инфрапоплитеального уровней с преимущественной окклюзией двух-трех берцовых артерий свидетельствовало о том, что причиной развития КИНК служило тяжелое окклюзионное поражение периферического артериального русла с преобладанием двух- и трехуровневого поражения в основном бедренно-подколенно-берцового сегмента [6].

При изучении микробного пейзажа язв до начала лечения в 41,25 % случаев (33 чел.) диагностировали моноинфекцию в виде грам-мположительной кокковой флоры (Staphylococcus aureus). В 18,75 % (15 чел.) высевали грамотрицательные бактерии в виде Escherichia coli, у 10 % больных (8 чел.) – в виде Pseudomonas aeruginosa. Грамотрицательные факультативные анаэробы Proteus vulgaris получены у 13,75 % (11 чел.) и Klebsiella pneumoniae – у 7,5 % (6 чел.) больных. В 8,75 % (7 чел.) посевов флора не обнаружена.

При наличии экссудата в гнойно-некротическом очаге выполняли pH-метрию. Кислотность раневого отделяемого составила 4 (4–5), что свидетельствовало о сдвиге рН в кислую сторону, что в условиях ишемии являлось благоприятным фактором для роста и развития патогенной флоры.

Лечение пациентов с терминальной ХАН проводили в соответствии с общепринятыми стандартами (TASС II, Национальные рекомендации по ведению пациентов с сосудистой артериальной патологией, Москва, 2010). Для улучшения региональной гемодинамики и микроциркуляции применяли спазмолитики, прямые антикоагулянты, в т.ч. низкомолекулярные гепарины, гликозаминогликаны (сулодексид) и простагландины Е1 (алпростан, вазапростан).

Хирургический этап включал реконструктивно-восстановительные операции на артериях пораженной конечности и ликвидацию гнойно-некротического очага, которую производили как одномоментно с реконструктивно-восстановительной сосудистой операцией (40 чел.), так и поэтапно (до и/или после реваскуляризации) (40 чел.). Временной интервал между санацией гнойно-некротического очага и реваскуляризацией составлял 13 (6–19) сут, промежуток между восстановлением кровотока и ликвидацией некроза – 3,10 ± 1,73 дня.

Реваскуляризация бедренно-подколенного сегмента выше и ниже колена была выполнена 34 пациентам, из них 17 – с использованием аутовен, 11 – артериальных/веноз-ных аллографтов и 6 – синтетических протезов. Бедренно-берцовые реконструкции произведены в 26 случаях с восстановлением кровотока по одной (16 чел.), двум (9 чел.) и трем (1 чел.) берцовым артериям. Подколенно-берцовое шунтирование выполнено 7 пациентам с реваскуляризацией одной (5 чел.) и двух (2 чел.) артерий голени. Многоуровневый характер окклюзионного поражения артериального русла и необходимость реваскуляризации максимального числа артерий в четырех случаях потребовали применения трансплантата «сложной архитектоники», установленного единым блоком в аорто-бед-ренно-глубокобедренно-подколенно-берцо-вой позиции. С этой целью использованы ал-лоартериальные трансплантаты с естественной бифуркацией ветвей. Применение алло-графтов, особенно при отсутствии аутовены, позволяет полноценно восстановить кровоток при КИНК даже в сложных ситуациях [7].

У 29 пациентов (36,25 %) с гемодинамически значимыми стенозами аорто-подвздошного сегмента и вовлечением бифуркации бедренных артерий подпупартовые и инфра-поплитеальные реконструкции были дополнены коррекций путей притока: аорто- или подвздошно-бедренным шунтированием, эндартерэктомией из терминального отдела наружной подвздошной артерии, бифуркацией бедренных артерий с профундопластикой. В пяти случаях для разгрузки инфраигвинального шунта в условиях критической ХАН в дополнение к реконструкции выполняли артерио-лизацию венозного русла стопы и голени.

Эффективная реваскуляризация конечности позволяет избавить пациента от болей в состоянии покоя, избежать ампутации, санировать гнойно-некротический очаг. Способы восстановления кровотока в бедренно-подколенно-берцовом сегменте весьма разнообразны и зависят от характера поражения периферических артерий, правильного выбора вида, диаметра шунта или протеза, состояния аорты, подвздошных артерий, периферического артериального русла [3–5, 7–9].

При сравнении исходных и послеоперационных показателей ультразвуковой допплерографии достоверной разницы в ЛСК в бедренной артерии не выявлено (M-W U Test, p=0,11). В подколенной артерии, ЗББА, ПББА по результатам контрольной УЗДГ получено значимое увеличение ЛКС по сравнению с дооперационными значениями (M-W U Test, p=0,00).

После реваскуляризации конечности напряжение кислорода в тканях в проекции ЗББА увеличилось с 5,5 (3,5–9,5) до 33 (21,5– 40) мм рт. ст., а в проекции АТС – с 5 (2–8) до 31,62 (21,0–41,5) мм рт. ст.

Хирургическая обработка гнойно-некротического очага включала экзартикуляцию и/или ампутацию пораженных пальцев с резекцией головок соответствующих плюсневых костей (27 чел.); некрэктомию язвенных дефектов, иногда дистальную резекцию стопы (2 чел.). В 23 случаях санацию гнойнонекротического очага дополнили ультразвуковой кавитацией раневой поверхности аппаратом Sonoca-185 (Германия). После восстановления кровотока и удаления некротического очага больным выполняли санационные перевязки. При наличии выраженного экссудата использовали сорбционные повязки, а для очищения раневой поверхности и стимуляции грануляционного процесса применяли покровные материалы. При низкой степени экссудации использовали гидрогелевый и пленочный перевязочный материал для создания в ране «парникового эффекта», а затем применяли комбинацию сорбционнопокровных повязок. На фоне лечения на 3-и сут отмечали появление грануляционной ткани в ранах, на 7-е – уменьшение диаметра раневого канала и/или язвы. К 15–18-м сут раны/язвы имели тенденцию к заживлению вторичным натяжением и/или краевой эпите-лизации. При наличии обширных дефектов выполняли кожную пластику собственными тканями, либо свободным лоскутом, либо «марочным» способом.

При контрольной pH-метрии в ранах и язвах на стопе и голени после восстановления кровотока и санации очага инфекции показатель pH равнялся 8 (7–8), что свидетельствовало о значимом смещении значения в сторону щелочной среды, необходимой для заживления раны (в сравнении с исходным кислым pH 4 (M-W U Test, p=0,00).

Медиана длительности госпитализации, а также основного этапа заживления язвенных дефектов при одномоментной и поэтапной (до и после восстановления кровотока) санации гнойно-некротического очага существенно не различалась – 20,5 (15–29) и 16,0 (11,5–27,5) сут соответственно (M-W U Test p=0,20).

В 10 (12,5 %) случаях в раннем послеоперационном периоде зарегистрирован тромбоз шунта, в 9 случаях из них выполнены повторные хирургические вмешательства, одному пациенту проведено интенсивное консервативное лечение. Эффективное восстановление кровотока в раннем послеоперационном периоде было достигнуто в 96,25 % случаев, а в 97,5 % удалось уберечь конечность от ампутации. Двум больным выполнили ампутацию конечности на уровне голени (1 чел.) и бедра (1 чел.). Летальных исходов в раннем послеоперационном периоде не было.

Эффективность прямой реваскуляризации нижней конечности в лечении КИНК с наложением бедренно-подколенно-берцовых анастомозов в сочетании с санацией гнойнонекротического очага на стопе и голени выше, чем непрямой, и позволяет сохранить конечность в 86–96,5 % [10–12]

Выводы:

-

1. Для больных с критической ишемией конечности на фоне атеросклероза характерно многоуровневое поражение артерий с преобладанием изменений в бедренно-подколенно-берцовом сегменте и формированием сухого некроза 2–4 пальцев стопы.

-

2. Последовательность выполнения реваскуляризации и санации гнойно-некротического очага на стопе и голени существенно не влияет на длительность заживления язвенных дефектов стопы и голени.

-

3. Реваскуляризация бедренно-подколенно-берцовых сегментов с использованием аутовен, артериальных или венозных алло-графтов, синтетических протезов позволяет в раннем послеоперационном периоде эффективно восстановить кровоток в 96,25 % случаев и в 97,5 % избежать ампутации конечности.

Список литературы Оценка эффективности хирургического лечения критической ишемии конечности на фоне атеросклеротического поражения артерий

- Murabito J.M., Evans J.C., Larson M.G., Nieto K., Levy D., Wilson P.W. Framingham study the ankle-brachial index in the elderly and risk of stroke, coronary disease and death: the Framingham study. Arch. Intern. Med. 2003; 163 (16): 1939-1942.

- Muluk S.C., Muluk V.S., Kelley M.E., Whittle J.C., Tierney J.A., Webster M.W., Makaroun M.S. Outcome events in patients with claudication: a 15-year study in 2777 patients. J. Vasc. Surg. 2001; 33 (2): 251-258.

- Egorova N.N., Goillerme S., Gelijns A., Morrissey N., Dayal R., Mckinsey J.F., Nowygrod R. An Analysis of the outcomes of a decade of experience with lower extremity revasculatization including limb savage, lengths of stay, and safety. J. Vasc. Surg. 2010; 51 (4): 878-885.

- Pennywell D.J., Tan T-W., Zhang W.W. Optimal management of onfrainguinal arterial occlusive desease. Vasc. Health Risk Manag. 2014; 10: 599-608.

- Kinlay S. Outcomes for clinical studies assessing drug and revasculatization therapies for claudication and critical limb ischemia in peripheral artery disease. Circulation. 2013; 19, 127 (11): 1241-1250.

- Ruenda C.A., Nehler M.R., Perry D.J, McLafferty R.B., Casserly I.P., Hiatt W.R. Patterns of artery disease in 450 patients undergoing revascularization for critical ischemia: implications for clinical trial design. J. Vasc. Surg. 2008; 47 (5): 995-999.

- Randon C., Jacobs B., De Ryck F., Beele Y., Vermassen F. Fifteen years of infrapopliteal arterial reconstructions with cryopreserved venous allografts for limb salvage. J. Vasc. Surg. 2010; 51 (4): 869-877.

- Balzer K.M., Weis-Muller B.T. Results of open vascular surgical therapy in chronic peripheral artery disease. Vasa. 2011; 40 (5): 359-367.

- Петухов А.В. Современное состояние проблемы лечения критической ишемии нижних конечностей. Новости хирургии. 2006; 4 (14): 97-106.

- Бокерия Л.А. Темрезов М.Б., Коваленко В.И., Янбаев А.К., Гаджиев О.Г. Хирургическое лечение больных с первичной критической ишемией нижних конечностей. Анналы хирургии. 2010; 1: 16-19.

- Гавриленко А.В., Жидков В.И., Котов А.Э. Современная стратегия хирургического лечения больных с атеросклеротическим поражением аортоподвздошного сегмента. Анналы хирургии. 2015; 1: 23-28.

- Бокерия Л.А., Коваленко В.И., Калитко И.М., Кочубей А.А., Матвиенко А.А., Темрезов М.Б., Петров А.П. Микрохирургическая реваскуляризация голени и стопы в лечении больных с критической ишемией нижних конечностей. Анналы хирургии. 2009; 6: 91-95.