Оценка эффективности комплексных гепатопротекторных препаратов при экспериментальном токсическом гепатите

Автор: Галяутдинова Г.Г., Алеев Д.В., Маланьев А.В., Закирова Г.Ш., Идиятов И.И., Кадиков И.Р.

Статья в выпуске: 4 т.252, 2022 года.

Бесплатный доступ

В данной серии экспериментов проводилось изучение влияния лекарственных средств на показатели естественной резистентности организма белых крыс при токсическом поражении печени. Использование комплексных препаратов при острой патологии печени белых крыс оказывало положительное влияние на естественную резистентность организма и повышала способность печени к детоксикации.

Токсический гепатит, ацетаминофен, крысы, гепатопротекторы, естественная резистентность

Короткий адрес: https://sciup.org/142236510

IDR: 142236510 | УДК: 616.36:613.63 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_4_252_66

Текст научной статьи Оценка эффективности комплексных гепатопротекторных препаратов при экспериментальном токсическом гепатите

Загрязнение окружающей среды различными токсичными веществами приводит к появлению этих объектов в пищевых продуктах с дальнейшим поступлением их во внутреннюю среду организма [1, 2, 4]. Печень, являясь барьером для проникновения токсикантов в организм, способствует их обезвреживанию до менее токсичных метаболитов и выводу. При этом, выполняя работу по обезвреживанию, печень подвергается патологическим изменениям вследствие большой нагрузки, что является пусковым механизмом возникновения многих других заболеваний.

Исследования последних лет показывают увеличение числа заболеваний гепатобилиарной системы животных, среди них наиболее распространены гепатиты, гепатозы, циррозы, холециститы и другие. По статистическим данным патологии печени занимают до 25 % среди всех незаразных болезней [5, 6].

В последнее время ведется активный поиск безопасных и экономически обоснованных средств, повышающих устойчивость печени к различным воздействиям. Важным критерием, способствующим восстановлению функций при различной патологии, является усилениеобезвреживающих функций печени путем повышения активности ее ферментных систем.

Несмотря на наличие работ, посвященных терапии и профилактике заболеваний печени животных, их доля, затрагивающая вопросы комплексного применения лекарственных средств, сорбентов и эффективных микроорганизмов в качестве средств лечения патологий гепатобилиарной системы, чрезвычайно мала. Поэтому разработка и внедрение новых препаратов, обладающих гепатопротекторным действием, продолжает оставаться актуальной.

Целью наших исследований являлась оценка эффективности комплексных гепатопротекторных препаратов при экспериментальном токсическом гепатите.

Исходя из цели исследований, была поставлена следующая задача: оценить влияние комплексных препаратов на основе лекарственных средств, сорбентов и эффективных микроорганизмов на динамику показателей естественной резистентности при токсической дистрофии печени белых крыс.

Материал и методы исследований. Для проведения эксперимента использовали лабораторных белых крыс-самцов массой 180-220 г. Все животные были разделены на 4 группы по 5 голов в каждой.

Моделирование острой патологии печени производили путем внутрижелудочного введения ацетаминофена с интервалом 24 часа в течение 2 дней в дозе 1000 мг/кг массы тела [9].

Крысы первой группы–интактная, второй группы (положительный контроль)–получали только ацетаминофен, третьей группы – ацетаминофен и комплексный препарат № 1, четвертая группа – ацетаминофен и комплексный препарат № 2. Препараты вводили перорально в виде суспензии ежедневно в дозе 250 мг/кг массы тела в течение 14 суток.

В течение эксперимента оценивали клиническое состояние животных. Забор крови с последующим исследованием биохимических показателей, а также оценки неспецифической резистентности проводили на седьмые и четырнадцатые сутки эксперимента [8].

Анализ сыворотки крови крыс проводили на активность АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТ, а также на глюкозу, мочевину, общий белок, холестерин и триглицериды. Определение белковых фракций проводили нефелометрическим методом. Для определения активности АСТ и АЛТ использовали унифицированный метод Райтмана-Френкеля [10].

Фагоцитарную способность нейтрофилов в периферической крови определяли по методике Е.А. Коста и М.И. Стенко (1947).

Активность лизоцима в сыворотке крови устанавливали нефелометрическим методом по В. Г. Дорофейчуку (1968) [3, 7].

Обработку цифрового материала проводили методом вариационной статистики с применением критерия достоверности по Стьюденту на персональном компьютере с использованием программ Microsoft Excel 2007.

Результат исследований. В течение всего эксперимента вели наблюдение за клиническим состоянием белых крыс. За этот период ни в одной из групп падежа животных отмечено не было. Животные положительного контроля были угнетены, имели слабо выраженную двигательную активность, тонус скелетных мышц среднего уровня, реакция на тактильные, болевые, звуковые и световые раздражители была слабая. Шерстный покров неравномерный темноватого оттенка, подкожно-жировой слой развит плохо. Поведение, интенсивность и характер двигательной активности животных биологического контроля и опытных групп соответствовали состоянию здоровых животных, судороги, и изменения в координации движений не наблюдались. Тонус скелетных мышц, реакция на тактильные, болевые, звуковые и световые раздражители соответствовали физиологическим значениям. Шерстный покров ровный, чистый, подкожножировой слой умеренно развит.

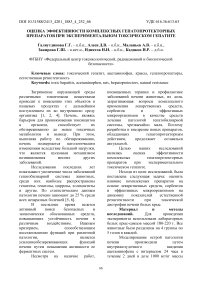

Результаты исследования сыворотки крови белых крыс на биохимические показатели в сравнении с фоновыми значениями представлены в таблице 1.

Анализ биохимических показателей сыворотки крови опытных групп № 1 и № 2 показал, что наиболее высокий уровень АЛТ наблюдался у крыс положительного контроля, не получавших гепатопротекторы, что наглядно отображено в таблице 1. В опытных группах № 1 и № 2 на 7 сутки исследований данный показатель был выше в 1,5 раза от значений интактных животных и в 1,7 раза ниже положительного контроля.

Наблюдалось и изменение уровня АСТ после токсического воздействия ацетаминофеном между экспериментальными группами и контролем. На 7 сутки эксперимента было выявлено, что у белых крыс, получавших терапию препаратами № 1 и № 2, происходило незначительное увеличение уровня АСТ в сравнении с интактной группой. Но также было отмечено ярко выраженное снижение данного показателя на 39 и 44 % у опытных групп № 1 и № 2 от значений положительного контроля.

На 14 день опыта активность ферментов АЛТ и АСТ у опытных групп приближалась к фоновым значениям.

В группе положительного контроля активность щелочной фосфатазы в сыворотке крови на 7 и 14 сутки возросла в 3,3 и 2,3 раза по сравнению с биологическим контролем. Использование препаратов № 1 и № 2 снизило активность ЩФ в сыворотке крови на 7 день опыта на 68 и 62 % по сравнению с положительными крысами привело к незначительному повышнию в 1,1 раза и 1,3 раза соответственно от значений биологического контроля. К 14 суткам происходило восстановление активности щелочной фосфатазы до фоновых величин у опытных групп.

Таблица 1 – Биохимические показатели сыворотки крови белых крыс (n=5)

|

Показатель |

Группа животных |

||||||

|

интактная |

положительный контроль |

опытная № 1 |

опытная № 2 |

||||

|

Фон |

7 сут |

14 сут |

7 сут |

14 сут |

7 сут |

14 сут |

|

|

АЛТ, Ед/л |

156,70±25, |

410,00± |

209,00± |

240,85±2 |

195,83± |

234,70± |

154,80± |

|

60 |

24,50** |

0,32* |

6,40* |

8,40 |

26,20* |

11,70 |

|

|

АСТ, Ед/л |

115,00± |

210,60± |

225,72± |

129,30± |

106,71± |

119,94± |

87,90± |

|

10,70 |

10,30*** |

11,80*** |

5,40*** |

15,10*** |

14,50 |

4,60*** |

|

|

ГГТ, Ед/л |

2,40± |

3,40± |

3,60± |

3,12± |

2,90± |

3,03± |

2,60± |

|

0,10 |

0,75 |

0,81 |

0,62 |

0,40 |

0,31 |

0,60 |

|

|

ЩФ, Ед/л |

395,90± |

1320,0± |

925,20± |

426,0± |

320,50± |

513,04± |

309,70± |

|

83,05 |

0,20*** |

102,40** |

46,40 |

35,60 |

49,30 |

25,70*** |

|

|

Общий белок, г/л |

95,80± 2,20 |

66,50± 10,90* |

59,02± 4,90*** |

84,00± 7,20 |

101,70± 6,80 |

82,00± 6,20 |

94,40± 5,90 |

|

Холестерин, ммоль/л |

1,80± |

2,50± |

2,70± |

2,10± |

1,80± |

1,90± |

1,70± |

|

0,50 |

0,60 |

0,20 |

0,40 |

0,20* |

0,09 |

0,10 |

|

|

Глюкоза, ммоль/л |

12,00± |

18,40± |

21,60± |

16,20± |

13,20± |

15,60± |

12,00± |

|

0,40 |

0,60*** |

0,20*** |

0,40* |

0,30* |

0,20** |

0,50 |

|

|

Триглицериды, |

1,00± |

1,70± |

2,00± |

0,90± |

0,70± |

0,70± |

0,50± |

|

ммоль/л |

0,10 |

0,03*** |

0,07** |

0,03 |

0,02*** |

0,04** |

0,02*** |

|

Мочевина, ммоль/л |

4,90± |

6,20± |

7,15± |

5,35± |

5,05± |

5,15± |

4,90± |

|

0,32 |

0,34* |

0,20*** |

0,17* |

0,19*** |

0,15* |

0,18 |

|

Примечание – *р≤0,05; **р≤0,01; ***р≤0,001

В крови крыс, пораженных ацетаминофеном, отмечалось значительное понижение содержания общего белка на 7 и 14 сутки исследований на 31 и 39 % относительно интактных. Введение препаратов № 1 и № 2 в этих условиях вызвало повышение уровня общего белка на 7 день опыта в 1,3 и в 1,2 раза, а на 14 сутки – в 1,7 и 1,6 раза, соответственно, по сравнению с положительным контролем. Также было отмечено незначительное понижение данного показателя на 12 и 15 % у обеих опытных групп от значений интактных крыс.

Токсическое поражение печени ацетаминофеном повлияло и на нарушение липидного обмена. Содержание общего холестерина в сыворотке крови положительного контроля повысилось на 7 и 14 сутки в 1,4 и в 1,5 раза в сравнении с интактными показателями. Уровень же общего холестерина в сыворотке крови опытных групп № 1 и № 2 понизился на 7 сутки на 16 и 24 %, а на 14 сутки – на 34 и 37 %, соответственно, по сравнению с положительным контролем. Однако данные показатели на 7 сутки исследований выросли по сравнению с интактными животными в 1,2 и в 1,1 раза, а к 14 суткам приблизились к фоновым значениям.

Нарушение липидного обмена у крыс положительного контроля подтверждалось также увеличением содержания триглицеридов в сыворотке крови в 1,7-2 раза по сравнению с интактной группой. Введение препаратов № 1 и № 2 снижало уровень триглицеридов в сыворотке крови на 7 сутки на 48 и 59 %, а на 14 сутки – на 65 и 72 % по отношению к положительному контролю. В сравнении с интактной группой отмечалось достоверное снижение уровня триглицеридов у опытных животных обеих групп в течение всего опыта.

Выявлено, что содержание глюкозы у крыс положительного контроля за весь период исследований было выше в 1,5 и в 1,8 раза, чем у интактных. В опытных же группах уровень глюкозы к 14 суткам приблизился к фоновым значениям.

У крыс опытных групп № 1 и № 2 отмечалось стабильное снижение концентрации мочевой кислоты в течение всего эксперимента, на 7 сутки наблюдений на 14 и на 17 %, а к 14 суткам данный показатель понизился до 29 и 32 % в сравнении с группой положительного контроля. Достоверное снижение уровня мочевой кислоты в обеих опытных группах также было отмечено при сравнении с интактными животными.

Изучаемые комплексные препараты снизили активность ГГТ на 7 сутки на 9 и 11 %, а на 14 сутки на 20 и 28 %, соответственно, по сравнению с положительным контролем. Содержание триглицеридов у опытных животных обеих групп также понизилось на 7 сутки в 1,3 раза, а к 14 суткам в 1,2 и 1,1 раза по сравнению с интактными крысами.

Показатели неспецифической резистентности крыс на фоне экспериментального токсического гепатита и применения лекарственных средств приведены в таблице 2.

Таблица 2 –Показатели естественной резистентности белых крыс (n=5)

|

Показатель |

Группа животных |

||||||

|

интактная |

положительный контроль |

опытная группа № 1 |

опытная группа № 2 |

||||

|

Фон |

7сут |

14сут |

7сут |

14сут |

7сут |

14сут |

|

|

Лейкоциты, |

8,20± |

9,81± |

9,90± |

8,85± |

8,42± |

8,63± |

8,30± |

|

× 109/л |

4,35 |

1,2 |

1,4 |

0,43 |

0,19 |

0,52 |

0,16 |

|

Фагоцитарная |

66,80± |

53,00± |

52,00± |

55,20± |

61,40± |

64,00± |

65,30± |

|

активность, % |

3,06 |

2,38** |

2,46** |

2,82* |

1,09 |

2,09 |

1,48 |

|

Фагоцитарное |

5,74± |

3,64± |

2,81± |

4,33± |

5,01± |

5,13± |

5,45± |

|

число |

0,12 |

0,06** |

0,12*** |

0,18** |

0,10 |

0,26* |

0,07** |

|

Фагоцитарный |

8,59± |

6,88± |

5,40± |

7,85± |

8,15± |

8,02± |

8,35± |

|

индекс |

0,19 |

0,41** |

0,22*** |

0,19* |

1,74 |

0,12* |

0,10 |

|

Фагоцитарная |

46,33± |

37,44± |

36,04± |

39,83± |

41,26± |

42,29± |

43,16± |

|

емкость |

3,08 |

2,10*** |

1,30*** |

2,62** |

0,65** |

2,55** |

0,61* |

|

Активность |

35,20± |

24,20± |

20,10± |

28,45± |

32,62± |

29,56± |

33,72± |

|

лизоцима, % |

0,55 |

0,18*** |

0,74*** |

2,01** |

1,37 |

1,54** |

1,17 |

Примечание – различия достоверны с точностью *Р≤0,05; **Р≤0,01; ***Р≤0,001

Из таблицы 2 видно, что в группе положительного контроля происходило увеличение содержания количества лейкоцитов на 7 и 14 сутки в 1,2 раза в сравнении с контрольной группой. В то же время фагоцитарная активность уменьшилась на 21 и 22 %, фагоцитарное число – на 33 и 51 %, фагоцитарный индекс – на 20 и 37 %, фагоцитарная емкость – на 20 и 23 %, угнетение лизоцимной активности составило 31 и 43 % от значений интактных животных.

В группах, где, наряду с ацетаминофеном, давали лечебные средства № 1 и № 2, наблюдалось менее выраженное угнетение показателей фагоцитоза, чем у нелеченых крыс. Содержание лейкоцитов на 7 сутки исследований уменьшилось в опытных группах на 10% и 12 % от значений положительного контроля, а к 14 суткам содержание белых кровяных клеток было в пределах нормы. Отмечено, что показатели количества лейкоцитов по сравнению с биологическим контролем были незначительно выше в обеих опытных группах, получавших гепатопротекторы.

Фагоцитарная активность нейтрофилов у крыс опытной группы № 1 на 7 и 14 день эксперимента снижалась на 18 и 8 %, а в опытной группе № 2 – на 5 и 3 % в сравнении с положительным контролем. Фагоцитарное число на 14 сутки наблюдений оставалось пониженным на 11 и 6 %. Фагоцитарный индекс снижался в течение 7 дней в обеих группах на 9 и 7 % и к концу опыта показатель был на уровне фоновой величины. Снижение фагоцитарной емкости на 14 и 8 % и активности лизоцима на 20 и 17 % отмечалось на 7 сутки исследований, а к концу опыта на 14 день данные показатели колебались в пределах фона в обеих группах. При сравнении с фоновыми показателями результаты исследований естественной резистентности белых крыс обеих опытных групп, подвергшихся лечению гепатопротекторами, свидетельствуют о незначительном поражении системы крови под воздействием ацетаминофена.

Заключение. Таким образом, при оценке клинической картины, биохимических и иммунобиологических показателей было установлено, что наибольшую эффективность показал комплексный препарат под шифром № 2 [10, 11].

Использование комплексного препарата на основе сорбента, лекарственных средств и эффективных микроорганизмов при острой патологии печени белых крыс, оказывает положительное влияние на биохимические показатели крови, которые характеризовались снижением уровня АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы, триглицеридов, ГГТ, холестерина, глюкозы и мочевины, а также повышением содержания общего белка. Помимо этого, ведение разработанного препарата животным оказывало менее выраженное угнетение показателей фагоцитоза.

По полученным результатам можно сделать вывод, что исследуемый комплексный препарат обладает гепатопротекторными свойствами. Для морфологического обоснования возможного его применения необходимо проведение дальнейших исследований на гистологическом, гистохимическом и ультраструктурном уровне.

В данной серии экспериментов проводилось изучение влияния лекарственных средств на показатели естественной резистентности организма белых крыс при токсическом поражении печени. Использование комплексных препаратов при острой патологии печени белых крыс оказывало положительное влияние на естественную резистентность организма и повышала способность печени к детоксикации.

Список литературы Оценка эффективности комплексных гепатопротекторных препаратов при экспериментальном токсическом гепатите

- Алеев, Д. В. Гистоструктура органов белых крыс при использовании комплексного препарата на фоне токсического гепатита / Д. В. Алеев, Г. Р. Ямалова, А. В. Маланьев [и др.] // Ветеринарный врач. - 2021. - № 6. - С. 410.

- Галяутдинова, Г. Г. Токсикологическая оценка сочетанного воздействия дециса, Т-2 токсина и кадмия на организм телят на уровне ПДК / Г. Г. Галяутдинова, В. И. Егоров // Ветеринарная медицина. - 2013. - № 97. -С. 418-419.

- Дорофейчук, В. Г. Определение лизоцима нефелометрическим методом / В. Г. Дорофейчук // Лабораторное дело. -1968. - № 1. - С. 28-30.

- Егоров, В. И. Токсикологическая оценка сочетанного воздействия дециса и Т-2 токсина на организм животных / В. И. Егоров, Г. Г. Галяутдинова, И. М. Еремеев, А. В. Иванов // Достижения науки и техники АПК. - 2012. - № 3. - С. 64-67.

- Егоров, В. И. Сочетанный Т-2 и дельтаметрин токсикоз / В. И. Егоров, Г. Г. Галяутдинова, А. В. Иванов // Иммунопатология, аллергология, инфектология. - 2010. - № 1. - С. 190.

- Идиятов, И. И. Оценка хронической токсичности композиции лечебных средств для устранения последствий токсикозов / И. И Идиятов, В. О. Домбровский [и др.] // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - 2020. - Т 224. - № 4. - С. 92-96

- Кондрахин, И. П. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики / И. П. Кондрахин. - Москва: Колос, 2004. - 520 с.

- Кудрявцев, А. А. Клиническая гематология животных / А. А. Кудрявцев, Л. А. Кудрявцева. - Москва: Колос, 1974. -399 с.

- Миронов, А. Н. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая / А. Н. Миронов. - Москва: Гриф и К, 2012. - 944 с.

- Паничев, А. М. Проблемы и перспективы применения цеолитов в медицинских, промышленных и экологических технологиях / А. М. Паничев, А. Н. Гульков, В. К. Попов [и др.] // Сборник материалов конференции 12-13 февраля 2003 г. - Хабаровск, 2003. -С. 1-10.

- Deffeyes, K.S. Natural zeolited eposit sofpotential commercialuse. M ol e cul arsieves / K. S. Deffeyes // Soc. Chem. Ind. - London, 1968. - Р. 7-9.