Оценка эффективности минеральных добавок в цементных системах при разработке фотокаталитических композиций "ядро - оболочка"

Автор: Балыков Артемий Сергеевич, Низина Татьяна Анатольевна, Кяшкин Владимир Михайлович, Володин Сергей Валерьевич

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Рубрика: Результаты исследований ученых и специалистов

Статья в выпуске: 5 т.14, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. Исследования по созданию высокоэффективных фотокатализаторов для строительных композитов, характеризующихся повышенной активностью и расширенным спектральным диапазоном действия, являются весьма актуальными. Известно, что одним из эффективных видов фотокаталитических добавок для цементных систем являются композиции «ядро (подложка) - оболочка (фотокатализатор)», где носителем может выступать минеральное сырье различного генезиса. Стоит отметить, что для комплексной оценки эффективности подложки необходимо владеть информацией о составе и свойствах используемого сырья, среди которых первостепенное значение придается его химической активности и структурообразующей роли в цементных системах. Цель данного исследования - установить закономерности влияния четырех видов минеральных добавок (микрокремнезем, метакаолин, расширяющий сульфоалюминатный модификатор и микрокальцит) на процессы формирования структуры пластифицированных цементных систем и выявить наиболее эффективные модификаторы для последующего их использования в качестве минеральной подложки в составе фотокаталитических композиций. Методы и материалы. Удельная поверхность и гранулометрический состав минеральных модификаторов определялись методами Козени-Кармана и лазерной дифракции. Исследование фазового состава минеральных добавок и модифицированных цементных систем проводилось методом рентгенофазового анализа. Результаты и обсуждение. Выявлены особенности минералогического и гранулометрического состава минеральных добавок. Установлено, что использование индивидуальных и комплексных минеральных добавок на основе микрокремнезема, метакаолина и РСАМ позволяет направленно влиять на содержание основных фаз цементного камня - эттрингита, портландита, гидросиликатов кальция разной основности. Заключение. Повышенная химическая активность указанных модификаторов в цементных системах, обусловленная наличием в структуре реакционноспособных минералов, наряду с особенностями гранулометрического состава (высокая дисперсность и узкий диапазон размеров частиц) свидетельствуют о потенциальной перспективности их применения в качестве минеральной подложки в составе фотокаталитических композиций «ядро - оболочка».

Цементная система, фотокаталитический композиционный наномодификатор, подложка, минеральное сырье, фазовый состав, активность, гранулометрия, параметр структуры, эффективность

Короткий адрес: https://sciup.org/142236266

IDR: 142236266 | УДК: 691.54, | DOI: 10.15828/2075-8545-2022-14-5-405-418

Текст научной статьи Оценка эффективности минеральных добавок в цементных системах при разработке фотокаталитических композиций "ядро - оболочка"

Одним из перспективных направлений повышения экологической безопасности и обеспечения устойчивого развития населенных пунктов и территорий является разработка и применение фотокаталитически активных строительных материалов, способствующих снижению концентраций загряз- няющих веществ в атмосферном воздухе (летучие органические вещества, аммиак, оксиды азота и серы и др.) за счет их разложения до малотоксичных или нетоксичных продуктов (кислород, диоксид углерода, вода, сульфаты, нитраты и нитриты) в результате протекания в структуре материала окислительновосстановительных реакций при облучении светом [1–8]. Другим положительным аспектом использо-

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ вания материалов с фотокатализаторами является достижение механизма самоочищения их наружных слоев за счет более эффективного смывания загрязнителей водой вследствие гидрофилизации поверхности, что позволяет сохранять длительное время исходные чистоту и цвет строительных изделий и конструкций в условиях воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды [6, 9–11].

На данный момент наиболее широко изученным и успешно применяемым фотокатализатором является диоксид титана анатазной модификации [4, 5, 7, 8, 9–15], характеризующийся химической стабильностью, нетоксичностью и особым строением зонной структуры, обуславливающим его высокую фотокаталитическую активность. Тем не менее, фотокатализ с использованием диоксида титана имеет и ряд недостатков.

Как правило, эффективность фотокаталитическо-го действия TiO2 повышают варьированием размеров кристаллитов диоксида титана, уменьшая их вплоть до единиц нанометра [16]. Вместе с тем, получение порошка TiO2 с такими размерами частиц требует использования специальных методик и технологий приготовления наноразмерных образцов, что ведет к увеличению стоимости фотокатализатора.

Другим существенным недостатком диоксида титана как фотокатализатора является узкий спектральный диапазон действия, характеризуемый его нечувствительностью к основной видимой области солнечного спектра. В частности, ширина запрещенной зоны рутила и анатаза составляет 3,0 и 3,2 эВ соответственно, что выше, чем у других известных полупроводников (например, GaAs, CdSe, Fe2O3, CdS, GaP, WO3, SiC с шириной запрещенной зоны 1,4÷3,0 эВ [11]).

Таким образом, повышение фотокаталитической активности диоксида титана является актуальной задачей современного фотокатализа. Перспективным направлением является получение фотокаталитически активных композиций путем осаждения наночастиц TiO2 на дисперсные носители (системы типа «ядро – оболочка»). За счет повышения активной поверхности TiO2 и его более равномерного распределения в объеме материала фотокаталитическая активность таких систем увеличивается [11].

При разработке фотокаталитических композиционных модификаторов особое внимание уделяется выбору и оценке эффективности сырьевых компонентов, в частности, дисперсных носителей (подложек) фотокаталитических агентов. При этом в работах [17–21] обозначены следующие основные требования к минеральному сырью как подложке фотокатализатора для цементных систем: повышенные значения степени аморфизованности материала и содержания SiO2 – не менее 70 и 50% соответ- ственно; однородный гранулометрический состав со стремлением к монодисперсному распределению частиц по размерам; высокоразвитая химически активная поверхность (наличие микро- и нанопор, преимущественное содержание кислотных центров Бренстеда) и др.

Стоит отметить, что при синтезе фотокаталити-ческих наномодификаторов «ядро – оболочка» для цементных систем одними из наиболее эффективных подложек являются природные и техногенные пуццолановые материалы кремнеземного и алюмосиликатного состава, в частности, диатомит, микрокремнезем, метакаолин, морденит, цеолит и др. [11, 17]. Перспективность использования такого рода сырья в качестве носителя заключается в его широкой применимости в строительных композитах, а также повышенных значениях пористости и содержания аморфной фазы, способствующих формированию активной кислотно-основной поверхности, имеющей высокое химическое сродство с продуктами гидратации цемента и обеспечивающей улучшенную адгезию фотокаталитического материала к цементной матрице [18, 22–27].

Известно, что механизм действия вышеуказанных минеральных модификаторов связан с их высокой пуццолановой активностью, заключающейся в способности аморфного кремнезема и алюмосиликата вступать в реакцию с гидроксидом кальция твердеющей цементной системы с образованием высокопрочных гидросиликатов и гидроалюмосиликатов кальция низкой основности. Формирование данных соединений сопровождается ускорением процессов гидратации, увеличением количества химически связанной воды, уменьшением содержания малопрочных кристаллов портландита, повышением удельной поверхности и прочности цементного камня [28–32].

Другими перспективными видами дисперсных носителей фотокаталитических агентов для цементных систем могут выступать:

-

• расширяющие добавки сульфоалюминатного типа [33, 34], позволяющие управлять деформациями цементных систем путем стимуляции процессов образования кристаллогидратов с увеличенным объемом (эттрингит и др.);

-

• карбонатные породы (известняк, мел, мрамор, доломит), отличающиеся высоким содержанием кальцита [35, 36, 37], способного выступать в качестве центра кристаллизации новообразований различного состава (гидросиликаты кальция, гидраты AFm-фаз и др.), что дает возможность регулировать кинетику структурообразования цементных композитов.

Таким образом, имеющийся отечественный и зарубежный опыт разработки и применения фотока-талитических композиционных модификаторов для

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ цементных систем показывает, что от выбора носителя фотокатализатора в значительной степени зависят основные параметры синтезируемого материала. При этом для комплексной оценки эффективности подложки необходимо владеть информацией о составе и свойствах используемого минерального сырья, среди которых первостепенное значение придается его химической активности и структурообразующей роли в цементных системах.

Цель данного исследования – установить закономерности влияния четырех видов минеральных добавок (кремнеземная, алюмосиликатная, сульфо-алюминатная и карбонатная) на процессы формирования структуры пластифицированных цементных систем и выявить наиболее эффективные модификаторы для последующего их использования в качестве минеральной подложки в составе фотокаталитиче-ских композиций «ядро (дисперсный носитель) – оболочка (фотокатализатор)».

В процессе исследования были решены следующие задачи:

-

1) изучен фазовый (минералогический) и гранулометрический состав минеральных добавок;

-

2) исследовано влияние типа и содержания минеральных добавок на степень гидратации пластифицированного портландцемента и фазовый состав цементного камня в возрасте 28 суток;

-

3) установлены эффективные модификаторы и их комплексы, позволяющие направленно управлять параметрами структуры цементных композитов.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

Материалы

Для получения цементных систем использовались следующие основные компоненты:

-

• портландцемент ЦЕМ I 42,5Б (Ц) производства

ПАО «Мордовцемент»;

-

• поликарбоксилатный суперпластификатор Melflux 1641 F (ПС) производства BASF Construction Solutions;

-

• четыре вида минеральных добавок (МД):

-

1) микрокремнезем конденсированный неуплотненный МК-85 (МК) производства АО «Кузнецкие ферросплавы» – кремнеземная МД;

-

2) метакаолин МКЖЛ-2 высокоактивный (ВМК) производства ООО «Пласт-Рифей» – алюмосиликатная МД;

-

3) модификатор расширяющий сульфоалюми-натный (РСАМ) производства ООО «Парад Русь» – сульфоалюминатная МД;

-

4) микрокальцит КМ100 (МКМ) производства ООО «Полипарк» – карбонатная МД.

Эффективность вышеуказанных модификаторов оценивалась в цементных системах с водовяжущим отношением В/(Ц+МД) = 0,24 и суммарной дозировкой минеральных добавок 20% от массы вяжущего. При этом в качестве контрольного был принят состав без минеральных добавок с содержанием пластификатора 1% от массы портландцемента.

Согласно плану экспериментального исследования варьировались две группы факторов:

-

• дозировка суперпластификатора и карбонатного наполнителя (табл. 1): x 1 – ПС; x 2 – МКМ;

Таблица 1

Численные значения уровней варьирования первой группы исследуемых факторов

|

Факторы Уровни варьирования |

Вид компонента, % от массы вяжущего (Ц+МД) |

|

|

x 1 (ПС) |

x 2 (МКМ) |

|

|

–1 |

0,5 |

0 |

|

0 |

1,0 |

5 |

|

+1 |

1,5 |

10 |

Таблица 2

Численные значения уровней варьирования второй группы исследуемых факторов

|

Факторы Уровни варьирования |

Вид активной минеральной добавки (АМД), % от массы вяжущего (Ц+МД) |

||

|

ν 1 (МК) |

ν 2 (ВМК) |

ν 3 (РСАМ) |

|

|

0 |

0 |

0 |

0 |

|

0,333 |

3.33/5/6,67* |

3.33/5/6,67* |

3.33/5/6,67* |

|

0,5 |

5/7,5/10* |

5/7,5/10* |

5/7,5/10* |

|

1,0 |

10/15/20* |

10/15/20* |

10/15/20* |

Примечание. *Количество активной минеральной добавки при содержании микрокальцита (МКМ), соответственно, 10/5/0% от массы вяжущего (Ц+МД).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

-

• вид и содержание активных минеральных добавок (АМД) (табл. 2): ν 1 – МК; ν 2 – ВМК; ν 3 – РСАМ. В процессе планирования экспериментального исследования обеспечивалось выполнение следующих условий:

xi = –1, 0, +1; i = 1, 2;

0 ≤ νi ≤ 1; ∑ νi = 1; i = 1, 2, 3. (1)

Методы

Удельная поверхность и гранулометрический состав минеральных модификаторов определялись методами Козени-Кармана и лазерной дифракции с использованием прибора дисперсионного анализа ПСХ-12 и анализатора размеров частиц Shimadzu Sald-3101.

Исследование фазового состава минеральных добавок и модифицированных цементных систем проводилось методом рентгенофазового анализа (РФА) на дифрактометре «Empyrean» (PANalytical, Нидерланды) с вертикальным гониометром в излучении медного анода с никелевым фильтром. Съемка выполнялась в геометрии по Бреггу-Брентано (θ–2θ сканирование) с применением спектрального дублета Cu Kα12 со средневзвешенной длиной волны λ = 1,5406 Å,.

Основными контролируемыми параметрами структуры цементного камня являлись:

-

• степень гидратации портландцемента (α), оцениваемая по уменьшению интенсивности основного рефлекса C3S (d = 1,76÷1,77 Å) в гидратированном образце цементного камня в исследуемый момент времени относительно образца исходного вяжущего (цемент + минеральные добавки) до гидратации;

-

• относительное содержание эттрингита (Ca6Al2 (SO4)3(OH)12• 26H2O), оцениваемое по отношению интенсивностей основного рефлекса при d = 9,81÷9,83 Å для образцов цементного камня модифицированных и контрольного составов;

-

• относительное содержание портландита (Ca(OH)2), оцениваемое по отношению интенсивностей основного рефлекса при d = 4.94÷4.96 Å для образцов цементного камня модифицированных и контрольного составов;

-

• относительные количества низкоосновных (C–S– Н(I)) и высокоосновных (C-S-Н(II)) гидросиликатов кальция, оцениваемые путем сравнения интенсивностей основных рефлексов α-CS (d = 3,23÷3,25 Å) и β-CS (d = 2,97÷2,99 Å) для C–S– Н(I) и β-C2S (d = 2,79÷2,80 Å) для C–S–Н(II) в обожженных при 980÷1000oС образцах цементного камня модифицированных и контрольного составов.

По результатам анализа дифрактограмм минеральных модификаторов, содержащих аморфное гало (микрокремнезем и метакаолин), рассчитывалась степень их кристалличности (αк) по формуле:

Л 'i:--, (2)

где Iк – интегральная интенсивность (суммарная площадь) всех кристаллических пиков;

Iа – интегральная интенсивность (площадь) аморфного гало.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Фазовый (минералогический) состав исследуемых минеральных добавок

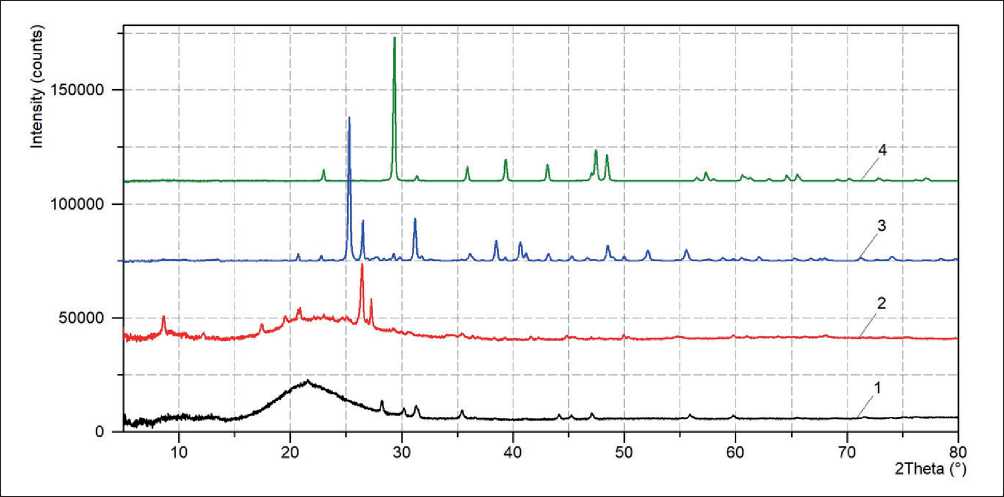

Дифрактограммы порошков исследуемых минеральных добавок представлены на рис. 1. Результаты качественного рентгенофазового анализа по определению основных фаз образцов модификаторов приведены в табл. 3.

Анализ результатов экспериментального исследования свидетельствует о перспективности применения в цементных материалах минеральных добавок МК, ВМК и РСАМ ввиду наличия в их структуре реакционноспособных фаз кремнеземного, алюмосиликатного и сульфатного состава – аморфный кремнезем (у МК); аморфная фаза метакаолинита и продукты дегидроксилирования минералов иллитовой группы (у ВМК); ангидрит и продукты терморазрушения слюд и гидрослюд (у РСАМ).

Установлено, что степень кристалличности образцов микрокремнезема и метакаолина составляет соответственно 11,8 и 25,0%. Высокий уровень аморфизированности структуры материала с преобладанием активных форм кремнезема и глинозема обуславливает повышенную физико-химическую эффективность микрокремнезема и метакаолина в цементных системах.

Гранулометрический состав исследуемых минеральных добавок

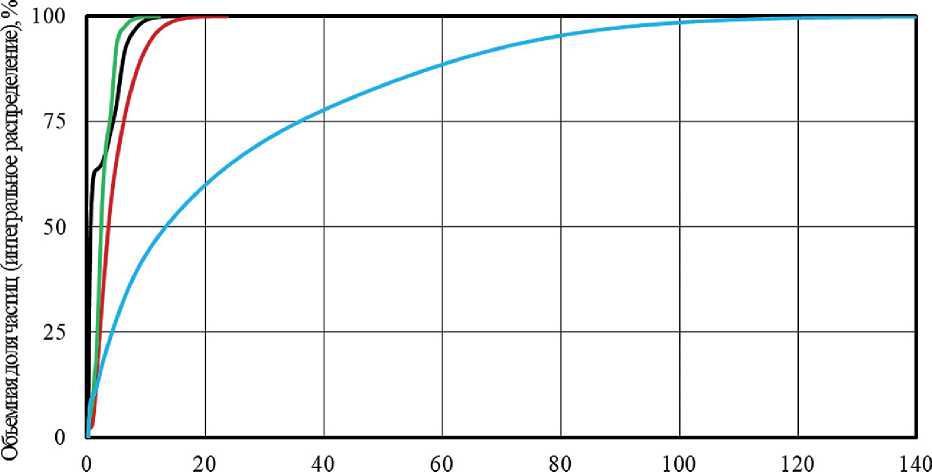

По результатам исследования (рис. 2 и табл. 4), для образцов микрокремнезема, метакаолина, РСАМ и микрокальцита определены значения удельной поверхности – 20,0; 1,65; 1,00; 0,25 м2/г, а также диапазоны размеров частиц – 0,2÷13,7; 0,2÷23,7; 0,2÷11,0 и 0,3÷137,8 мкм соответственно. Показатель d 50%, характеризующий средний объемный диаметр частиц порошков, увеличивается в ряду МК → РСАМ → ВМК → МКМ; 0,7, 2,5, 3,7 и 13,3 мкм соответственно.

Таким образом, анализ экспериментальных данных показал, что порошки микрокремнезема, мета-

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Таблица 3

Основные фазы минералогического состава исследуемых минеральных добавок

|

Вид минеральной добавки |

Наименование фазы |

Положение рефлексов основных фаз на дифрактограмме (2θ, о) |

|

микрокремнезем (МК) |

аморфная фаза (аморфный кремнезем (SiO2)) |

15÷30 (гало) |

|

модификации кварца (SiO2) разных кристаллографических систем (сингоний): триклинной, кубической и тетрагональной |

28,2; 30,2; 31,4; 35,4 |

|

|

метакаолин (ВМК) |

аморфная фаза (метакаолинит) |

15÷32 (гало) |

|

каолинитовая группа (Al2(Si2O5) (OH)4) |

12,2; 20,1; 22,1; 23,3; 25,1; 25,4; 38,3 |

|

|

модификации кварца (SiO2) |

8,6; 17,4; 20,8; 26,4; 50,0 |

|

|

полевые шпаты |

21,0; 24,0; 26,4; 27,2; 27,3; 41,7 |

|

|

иллитовая группа (слюды и гидрослюды) |

8,7; 19,6; 25,4; 26,5; 34,8; 35,1 |

|

|

расширяющий сульфоалюминатный модификатор (РСАМ) |

ангидрит (CaSO4) |

22,8; 25,3; 31,2; 31,9; 36,2; 38,5; 40,7; 41,2; 43,2; 45,4; 46,7; 48,5; 52,1; 55,6 |

|

модификации кварца (SiO2) |

20,7; 21,8; 26,5; 39,4; 50,0 |

|

|

геленит (Ca2Al2SiO7) |

23,8; 28,9; 31,2; 52,1 |

|

|

иллитовая группа (слюды и гидрослюды) |

25,3; 26,5; 27,8; 29,9 |

|

|

полевые шпаты |

26,5; 27,8; 29,3 |

|

|

микрокальцит (МКМ) |

кальцит (CaCO3) |

23,0; 29,4; 31,4; 36,0; 39,4; 43,1; 47,1; 47,5; 48,5; 56,5; 57,4; 58,1 |

Рис. 1. Дифрактограммы порошков исследуемых минеральных добавок: 1 – микрокремнезем;

2 – метакаолин; 3 – РСАМ; 4 – микрокальцит

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Средний объёмный диаметр частиц, мкм Вид минеральной добавки:

---микрокремнезем ---метакаолин ---РСАМ ---микрокальцит

Рис. 2. Интегральные кривые объемного распределения частиц порошков исследуемых минеральных модификаторов каолина и сульфоалюминатного модификатора отличаются повышенной дисперсностью и суженным диапазоном размеров частиц, что свидетельствует о высокой однородности их гранулометрического состава. Отмеченные особенности гранулометрического состава МК, ВМК и РСАМ можно считать показателями их потенциальной эффективности как носителя фотокатализатора в предположении о том, что при синтезе композиций «ядро – оболочка» с использованием монодисперсных подложек покрытие их поверхности фотокаталитическим компонентом будет более равномерным.

Влияние минеральных добавок на процессы структурообразования цементных систем

Используя метод порошковой рентгеновской дифракции образцов цементного камня в возрасте 28 суток, установлено, что степень гидратации портландцемента в составах с минеральными добавками отличается от показателя контрольного состава как в большую, так и в меньшую сторону – изменения варьируются от –17 до +8%. При этом среднее значение показателя в рассматриваемых модифицированных цементных системах составило 71%, что близко

Таблица 4

Основные показатели гранулометрического состава порошков исследуемых минеральных добавок

|

Вид минеральной добавки |

Удельная поверхность, м2/г |

Диапазон размеров частиц, мкм |

Размер частиц, мкм |

||

|

d 90% |

d 50% |

d 10% |

|||

|

микрокремнезем |

20,00 |

0,2÷13,7 |

6,2 |

0,7 |

0,3 |

|

метакаолин |

1,65 |

0,2÷23,7 |

9,3 |

3,7 |

1,4 |

|

РСАМ |

1,00 |

0,2÷11,0 |

4,9 |

2,5 |

1,1 |

|

микрокальцит |

0,25 |

0,3÷137,8 |

63,5 |

13,3 |

1,2 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ к показателю контрольного состава (74%). Стоит отметить, что отсутствие явно выраженных закономерностей изменения степени гидратации портландцемента при варьировании в рецептуре содержания пластифицирующей и минеральных добавок разной химической природы может быть обусловлено сложностью и многокомпонентностью рассматриваемых составов цементных систем и свидетельствует о комплексном и неаддитивном влиянии модификаторов на исследуемый показатель.

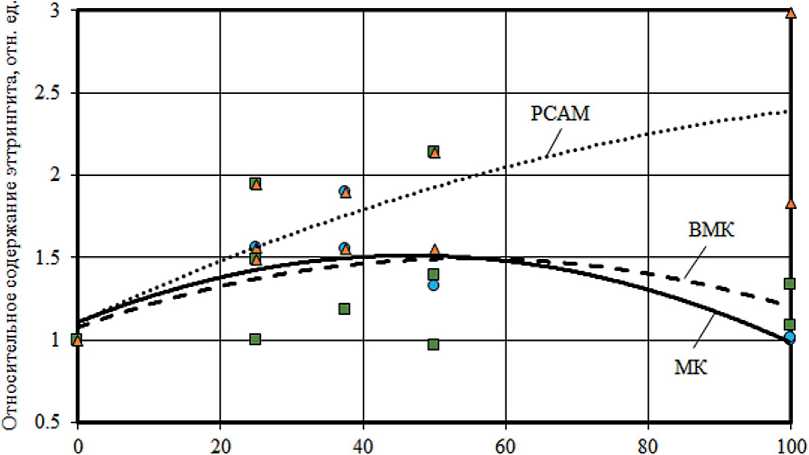

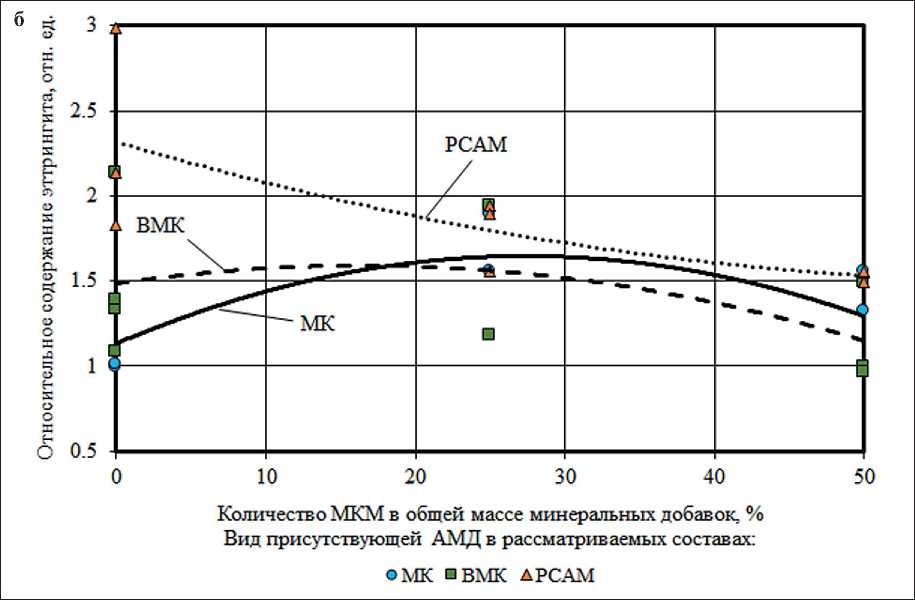

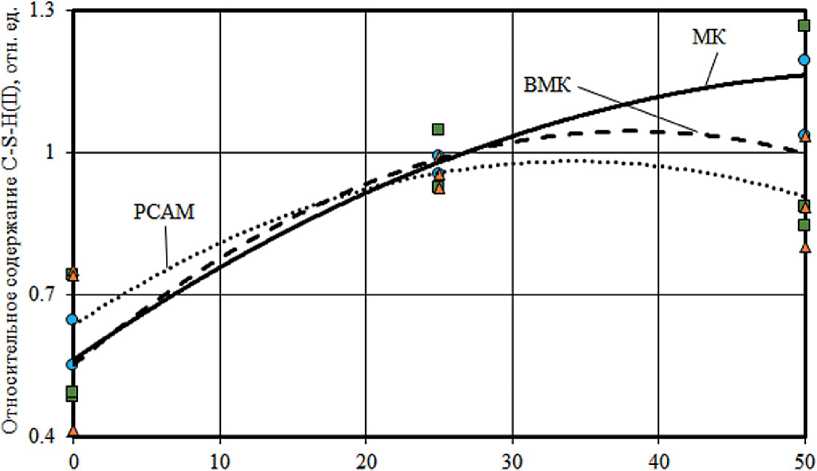

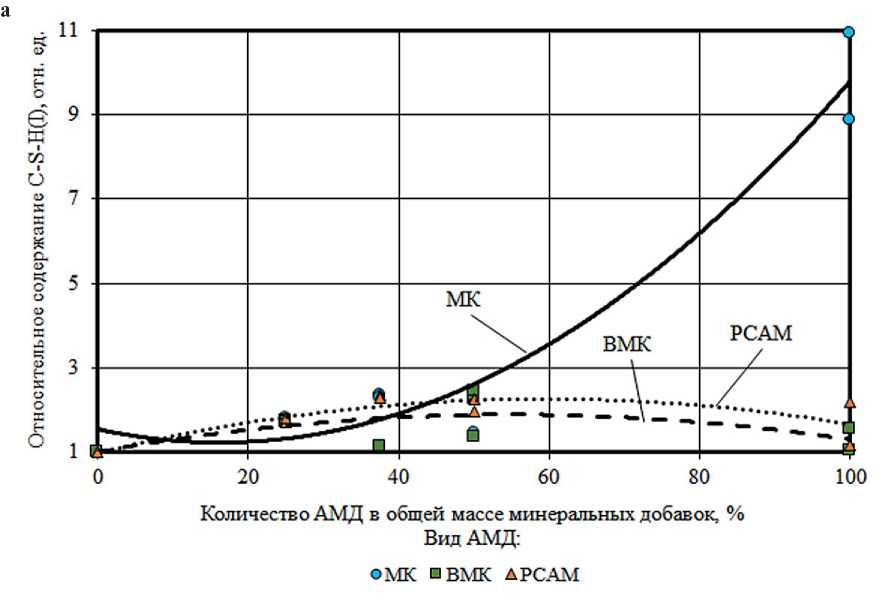

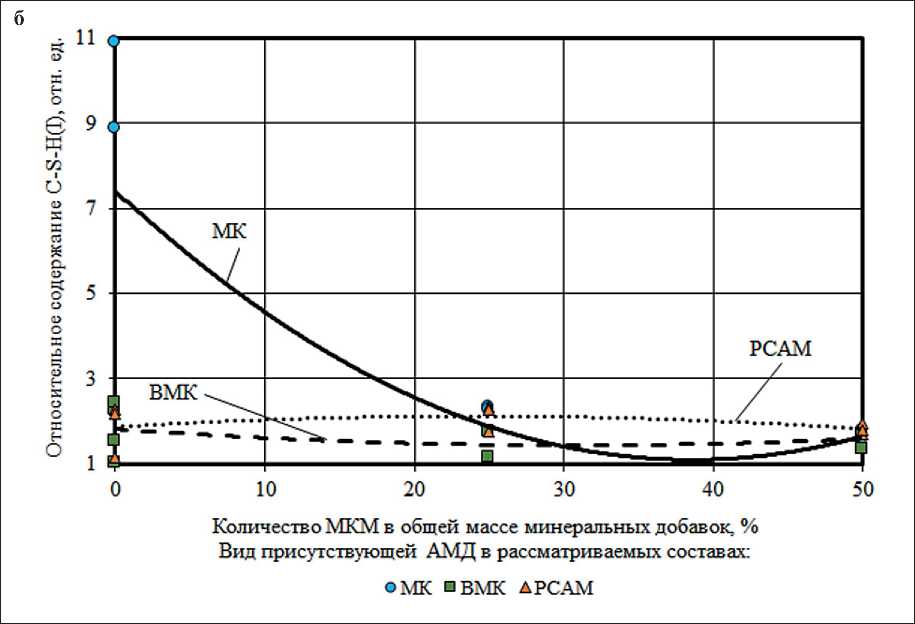

На рис. 3–6 представлены результаты исследования влияния минеральных добавок МК, ВМК, РСАМ и МКМ на основные контролируемые показатели фазового состава цементных систем с установлением корреляционных зависимостей.

Важной фазой твердеющей цементной системы является эттрингит Ca6Al2(SO4)3(OH)12•26H2O, который потенциально может способствовать наноармированию структуры цементного камня. Согласно рис. 3, соотношение добавок МК, ВМК, РСАМ и МКМ в используемых минеральных комплексах оказывает существенное влияние на содержание эттрингита в фазовом составе цементного камня в возрасте 28 суток. В частности, увеличение доли РСАМ в общей массе минеральных добавок приводит к значительному повышению концентрации эттрингита, достигая максимальных значений в образце цементного камня с наибольшей дозировкой РСАМ (20% от массы вяжущего (Ц+МД) или 100% от массы МД) и поликарбоксилатного суперпластификатора (1,5% от массы вяжущего (Ц+МД)) – 3,0 отн. ед. (в 3 раза выше, чем аналогичный показатель контрольного состава без минеральных добавок). Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о потенциальной рецептурной эффективности добавки РСАМ по достижению расширяющего эффекта и сдерживанию усадочных деформаций в твердеющей цементной системе. Экспериментальные данные согласуются с результатами исследований других суль-фоалюминатных модификаторов, представленными в работах [33, 34].

Полная или частичная замена расширяющего сульфоалюминатного модификатора микрокремнеземом, метакаолином, микрокальцитом и их комплексами приводит к снижению содержания эттрингита в фазовом составе цементного камня (рис. 3). При отсутствии РСАМ наибольшая концентрация Ca6Al2(SO4)3(OH)12•26H2O зафиксирована в составе без микрокальцита при соотношении МК/ВМК = 1/1 (по 10% от общей массы вяжущего (Ц+МД)) и дозировке суперпластификатора 1% от массы вяжущего – 1,4 отн. ед., т.е. на 40% выше, чем показатель контрольного состава.

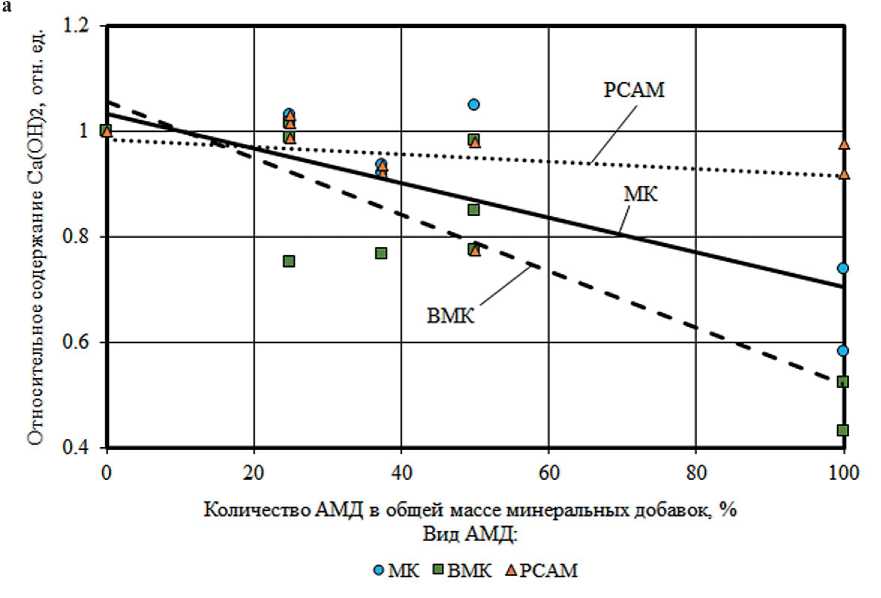

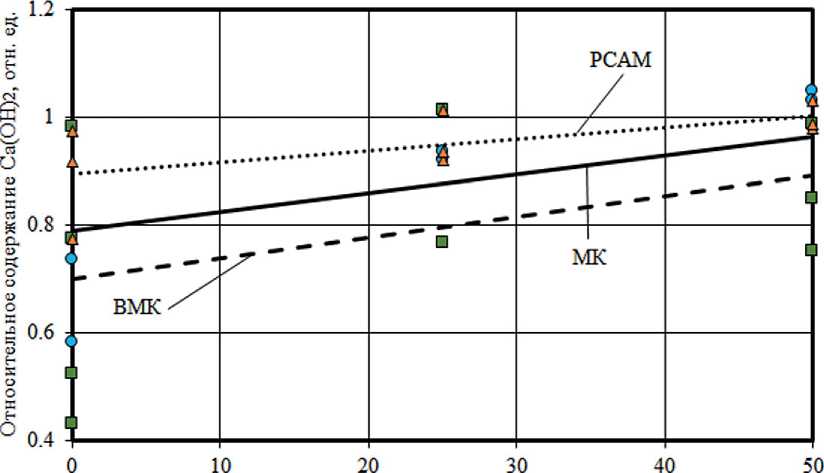

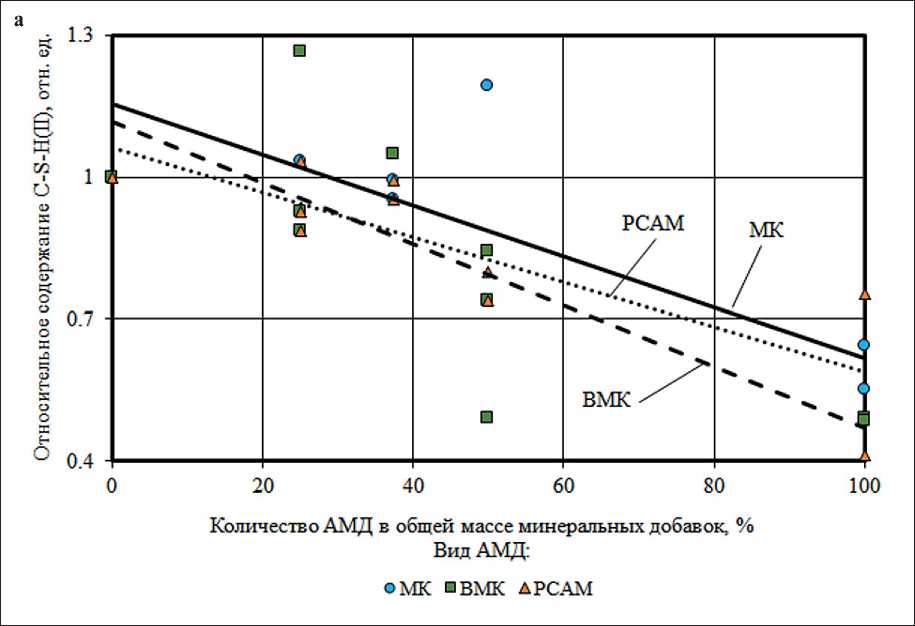

Установлены закономерности изменения содержания основных гидратных фаз (портландита и гидросиликатов кальция (ГСК)) цементного камня в возрасте 28 суток от вида и концентрации исследуемых минеральных добавок (рис. 4, 5 и 6).

Выявлено, что использование в составах цементных систем микрокремнезема, метакаолина и РСАМ позволяет снизить до 2,4 и 2,3 раз содержание высокоосновных гидросиликатов кальция C–S–H(II) и малопрочных кристаллов Ca(OH)2 соответственно (рис. 4 и 5а), а также увеличить до 11 раз количество низкоосновных гидросиликатов кальция C–S–H(I) (рис. 6а), отличающихся высокой дисперсностью и прочностью.

Установленное изменение баланса между гидратными фазами в структуре цементного камня с добавками микрокремнезема, метакаолина и РСАМ в сторону увеличения объема более прочных и устойчивых низкоосновных гидросиликатов кальция C–S–H(I) с соотношением СаО/SiO2 ≤ 1,5 вместо первичных кристаллогидратов типа портландита и высокоосновных гидросиликатов кальция C–S–H(II) с соотношением СаО/SiO2 > 1,5 является проявлением химического эффекта в механизме действия указанных минеральных модификаторов. Данный химический эффект связан с пуццолановой активностью минеральных добавок МК, ВМК и РСАМ в цементных системах и обусловлен наличием в их минералогическом составе активных компонентов (реакционноспособных фаз с аморфизированной структурой или метастабильной кристаллической решеткой).

Обратная картина наблюдается при введении в цементные системы микрокальцита. Увеличение доли МКМ в комплексе минеральных добавок (АМД+МКМ) способствует повышению количества Ca(OH)2 и высокоосновных ГСК C–S–H(II) (рис. 4 и 5б). При этом содержание низкоосновных ГСК C–S–H(I) изменяется по-разному: в составах с МК значительно снижается, а в составах с ВМК и РСАМ практически не изменяется (рис. 6б). Полученные результаты подтверждают относительную химическую инертность микрокальцита в цементных системах.

Наиболее высокое количество низкоосновных ГСК зафиксировано в составах с максимальным содержанием микрокремнезема (при доле МК в общей массе минерального комплекса (МК+ВМК+РСАМ+МКМ) – 100%) и составило 10,9 и 8,9 отн. ед. при дозировках суперпластификатора Melflux 0,5 и 1,5% от массы вяжущего (Ц+МД) соответственно, т.е. в 11 и 9 раз выше показателя контрольного состава без минеральных добавок. При этом установлен пороговый уровень концентрации МК, равный 50% от общей массы минеральных добавок, при превышении которого в фазовом составе цементного камня происходит резкое повышение количества C-S-H(I) (до 7,5 раз) (рис. 6а).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Количество АМД в общей массе минеральных добавок, % Вид АМД:

оМК "ВМК ДРСАМ

Рис. 3. Изменение относительного содержания эттрингита в фазовом составе цементного камня в возрасте 28 суток (по отношению к контрольному составу) в зависимости от количества АМД (а) и МКМ (б) в общей массе минеральных добавок

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

б

Количество МКМ в общей массе минеральных добавок, % Вид присутствующей АМД в рассматриваемых составах:

ОМК о ВМК ДРСАМ

Рис. 4. Изменение относительного содержания Ca(OH)2 в фазовом составе цементного камня в возрасте 28 суток (по отношению к контрольному составу) в зависимости от количества АМД (а) и МКМ (б) в общей массе минеральных добавок

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

б

Количество МКМ в общей массе минеральных добавок, % Вид присутствующей АМД в рассматриваемых составах:

ОМК а ВМК ДРСАМ

Рис. 5. Изменение относительного содержания высокоосновных ГСК C–S–H(II) в фазовом составе цементного камня в возрасте 28 суток (по отношению к контрольному составу) в зависимости от количества АМД (а) и МКМ (б) в общей массе минеральных добавок

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Рис. 6. Изменение относительного содержания низкоосновных ГСК C–S–H(I) в фазовом составе цементного камня в возрасте 28 суток (по отношению к контрольному составу) в зависимости от количества АМД (а) и МКМ (б) в общей массе минеральных добавок

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Замена микрокремнезема метакаолином, РСАМ и их комплексами приводит к снижению содержания C-S-H(I) в фазовом составе цементного камня, при этом согласно рис. 6а оптимальное соотношение ВМК/РСАМ, позволяющее уменьшить данный эффект, составляет 50/50 (% от общей массы комплекса МД). В частности, в цементных системах без микрокремнезема наиболее высокое содержание C–S– H(I), равное 2,3 отн. ед., имеет состав без микрокальцита с равной долей ВМК и РСАМ (по 10% от общей массы вяжущего (Ц+МД)) и дозировкой суперпластификатора 1% от массы вяжущего. Приведенные результаты свидетельствуют о том, что содержание низкоосновных ГСК в фазовом составе цементного камня напрямую зависит от количества аморфного кремнезема и удельной поверхности минеральной добавки, вводимой в рецептуру цементных систем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные экспериментальные исследования позволили получить следующие научные результаты:

1) установлены особенности фазового (минералогического) и гранулометрического состава 4 видов минеральных добавок (микрокремнезем, метакао-

лин, расширяющий сульфоалюминатный модификатор и микрокальцит);

-

2) выявлено влияние типа и содержания минеральных добавок на степень гидратации пластифицированного портландцемента и фазовый состав цементного камня в возрасте 28 суток;

-

3) установлены эффективные модификаторы и их комплексы, позволяющие управлять параметрами структуры цементных композитов.

Использование индивидуальных и комплексных минеральных добавок на основе микрокремнезема, метакаолина и РСАМ дает возможность направленно влиять на содержание основных фаз цементного камня – эттрингита, портландита, гидросиликатов кальция разной основности.

Таким образом, повышенная химическая активность МК, ВМК и РСАМ в цементных системах, обусловленная наличием в структуре реакционноспособных минералов, наряду с особенностями гранулометрического состава (высокая дисперсность и узкий диапазон размеров частиц) свидетельствуют о потенциальной перспективности их применения в качестве минеральной подложки в составе фотокаталитических композиций «ядро – оболочка».

Список литературы Оценка эффективности минеральных добавок в цементных системах при разработке фотокаталитических композиций "ядро - оболочка"

- Gallus M., Akylas V., Barmpas F. et al. Photocatalytic de-pollution in the Leopold II tunnel in Brussels: NOx abatement results. Building and Environment. 2015; 84: 125–133. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.10.032

- George C., Beeldens A., Barmpas F., Doussin J.F., Manganelli G., Herrmann H., Kleffmann J., Mellouki A. Impact of photocatalytic remediation of pollutants on urban air quality. Frontiers of Environmental Science & Engineering. 2016; 10(5): 2. https://doi.org/10.1007/s11783-016-0834-1

- Yang L., Hakki A., Wang F., Macphee D.E. Photocatalyst efficiencies in concrete technology: The effect of photocatalyst placement. Applied Catalysis B: Environmental. 2018; 222: 200–208. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2017.10.013

- Amor F., Baudys M., Racova Z., Scheinherrová L., Ingrisova L., Hajek P. Contribution of TiO2 and ZnO nanoparticles to the hydration of Portland cement and photocatalytic properties of High Performance Concrete. Case Studies in Construction Materials. 2022; 16: e00965. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2022.e00965

- Janczarek M., Klapiszewski Ł., Jędrzejczak P., Klapiszewska I., Ślosarczyk A., Jesionowski T. Progress of functionalized TiO2-based nanomaterials in the construction industry: A comprehensive review. Chemical Engineering Journal. 2022; 430(3): 132062. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.132062

- Фаликман В.Р. Нанопокрытия в современном строительстве // Нанотехнологии в строительстве. 2021. Т. 13, №1. С. 5–11. https://doi.org/10.15828/2075-8545-2021-13-1-5-11

- Тюкавкина В.В., Цырятьева А.В. Структура цементного камня, модифицированного нанодисперсной титаносодержащей добавкой // Труды Ферсмановской научной сессии ГИ КНЦ РАН. 2019. № 16. С. 597–601. https://doi.org/10.31241/FNS.2019.16.122

- Лукутцова Н.П., Пыкин А.А., Постникова О.А., Головин С.Н., Боровик Е.Г. Структура цементного камня с диспергированным диоксидом титана в суточном возрасте // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2016. № 11. С. 13–17. https://doi.org/10.12737/22432

- Emeline A.V., Rudakova A.V., Sakai M., Murakami T., Fujishima A. Factors affecting UV-induced superhydrophilic conversion of TiO2 surface. The Journal of Physical Chemistry C. 2013; 117(23): 12086–12092. https://doi.org/10.1021/jp400421v

- Фаликман В.Р. Об использовании нанотехнологий и наноматериалов в строительстве. Часть 1 // Нанотехнологии в строительстве. 2009. Т. 1, № 1. С. 24–34.

- Антоненко М.В., Огурцова Ю.Н., Строкова В.В., Губарева Е.Н. Фотокаталитически активные самоочищающиеся материалы на основе цемента. Составы, свойства, применение // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2020. № 3. C. 16–25. https://doi.org/10.34031/2071-7318-2020-5-3-16-25

- Li Y.-N., Chen Z.-Y., Bao S.-J., Wang M.-Q., Song C.-L., Pu S., Long D. Ultrafine TiO2 encapsulated in nitrogen-doped porous carbon framework for photocatalytic degradation of ammonia gas. Chemical Engineering Journal. 2018; 331: 383–388. https://doi.org/10.1016/j.cej.2017.08.119

- Henderson M.A. A surface science perspective on TiO2 photocatalysis. Surface Science Reports. 2011; 66: 185–297. https://doi.org/10.1016/j.surfrep.2011.01.001

- Nakata K., Fujishima A. TiO2 photocatalysis: Design and applications. Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews. 2012; 13(3): 169–189. https://doi.org/10.1016/j.jphotochemrev.2012.06.001

- Тимохин Д.К., Геранина Ю.С. Диоксид титана как фотокатализатор в цементном бетоне // Научное обозрение. 2015. № 8. С. 46–50.

- Хела Р., Боднарова Л. Исследование возможности тестирования эффективности фотокатализа TiO2 в бетоне // Строительные материалы. 2015. № 2. С. 77–81.

- Фаликман В.Р., Вайнер А.Я. Новые высокоэффективные нанодобавки для фотокаталитических бетонов: синтез и исследование // Нанотехнологии в строительстве. 2015. Т. 7, № 1. С. 18–28. https://doi.org/10.15828/2075-8545-2015-7-1-18-28

- Строкова В.В., Губарева Е.Н., Огурцова Ю.Н. Оценка свойств кремнеземного сырья как подложки в составе композиционного фотокаталитического материала // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2017. № 2. C. 6–12. https://doi.org/10.12737/23819

- Wang D., Hou P., Stephan D., Huang S., Zhang L., Yang P., Cheng X. SiO2/TiO2 composite powders deposited on cement-based materials: Rhodamine B removal and the bonding mechanism. Construction and Building Materials. 2020; 241: 118124. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.118124

- Fatimah I., Prakoso N.I., Sahroni I., Miqdam Musawwa M., Sim Y.-L., Kooli F., Muraza O. Physicochemical characteristics and photocatalytic performance of TiO2/SiO2 catalyst synthesized using biogenic silica from bamboo leaves. Heliyon. 2019; 5(11): e02766. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02766

- Pal A., Jana T.K., Chatterjee K. Silica supported TiO2 nanostructures for highly efficient photocatalytic application under visible light irradiation. Materials Research Bulletin. 2016; 76: 353-357. https://doi.org/10.1016/j. materresbull.2015.12.040

- Nedunuri S.S.S.A., Sertse S.G., Muhammad S. Microstructural study of Portland cement partially replaced with fly ash, ground granulated blast furnace slag and silica fume as determined by pozzolanic activity. Construction and Building Materials. 2020; 238: 117561. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117561

- Chand G., Happy S.K., Ram S. Assessment of the properties of sustainable concrete produced from quaternary blend of portland cement, glass powder, metakaolin and silica fume. Cleaner Engineering and Technology. 2021; 4: 100179. https://doi.org/10.1016/j.clet.2021.100179

- Taoukil D., El meski Y., Lahlaouti M.L., Djedjig R., El bouardi A. Effect of the use of diatomite as partial replacement of sand on thermal and mechanical properties of mortars. Journal of Building Engineering. 2021; 42: 103038. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.103038

- Балыков А.С., Низина Т.А., Кяшкин В.М., Володин С.В. Рецептурно-технологическая эффективность осадочных пород различного состава и генезиса в цементных системах // Нанотехнологии в строительстве. 2022. Т. 14, № 1. С. 53–61. https://doi.org/10.15828/2075-8545-2022-14-1-53-61

- Балыков А.С., Низина Т.А., Володин С.В. Оптимизация технологических параметров получения минеральных добавок на основе прокаленных глин и карбонатных пород для цементных систем // Нанотехнологии в строительстве. 2022. Т. 14, № 2. С. 145–155. https://doi.org/10.15828/2075-8545-2022-14-2-145-155

- Низина Т.А., Балыков А.С. Построение экспериментально-статистических моделей «состав – свойство» физико-механических характеристик модифицированных дисперсно-армированных мелкозернистых бетонов // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Строительство и архитектура. 2016. № 45(64). С. 54–66.

- Баженов Ю.М., Чернышов Е.М., Коротких Д.Н. Конструирование структур современных бетонов: определяющие принципы и технологические платформы // Строительные материалы. 2014. № 3. С. 6–14.

- Рассохин А.С., Пономарев А.Н., Фиговский О.Л. Микрокремнеземы различных типов для высокопрочных мелкозернистых бетонов // Инженерно-строительный журнал. 2018. № 2(78). С. 151–160. https://doi.org/10.18720/MCE.78.12

- Kocak Y. Effects of metakaolin on the hydration development of Portland–composite cement. Journal of Building Engineering. 2020; 31: 101419. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2020.101419

- Чернышов Е.М., Артамонова О.В., Славчева Г.С. Наномодифицирование цементных композитов на технологической стадии жизненного цикла // Нанотехнологии в строительстве. 2020. Том 12, № 3. С. 130–139. https://doi.org/10.15828/2075-8545-2020-12-3-130-139

- Balykov A.S., Nizina T.A., Volodin V.V., Kyashkin V.M. Effects of Calcination Temperature and Time on the Physical-Chemical Efficiency of Thermally Activated Clays in Cement Systems. Materials Science Forum. 2021; 1017: 61–70. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.1017.61

- Le Saoût G., Lothenbach B., Hori A., Higuchi T., Winnefeld F. Hydration of Portland cement with additions of calcium sulfoaluminates. Cement and Concrete Research. 2013; 43: 81–94. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2012.10.011

- Carballosa P., García Calvo J.L., Revuelta D., Sánchez J.J., Gutiérrez J.P. Influence of cement and expansive additive types in the performance of self-stressing and self-compacting concretes for structural elements. Construction and Building Materials. 2015; 93: 223–229 https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.05.113

- Lin R.-S., Wang X.-Y., Yi-Han. Effects of cement types and addition of quartz and limestone on the normal and carbonation curing of cement paste. Construction and Building Materials. 2021; 305: 124799. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.124799

- Celik K., Hay R., Hargis C.W., Moon J. Effect of volcanic ash pozzolan or limestone replacement on hydration of Portland cement. Construction and Building Materials. 2019; 197: 803–812. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.11.193

- Nizina T.A., Balykov A.S., Korovkin D.I., Volodin V.V. Modified fine-grained concretes based on highly filled self-compacting mixtures. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019; 481: 012048. https://doi.org/10.1088/1757-899X/481/1/012048