Оценка эффективности отбора скота чёрно-пёстрой породы по молочной продуктивности

Автор: Шендаков А.И.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Научное обеспечение развития животноводства

Статья в выпуске: 6 (27), 2010 года.

Бесплатный доступ

Приведены основные результаты селекционного отбора чёрно-пёстрого скота в хозяйствах Орловской области.

Чёрно-пёстрый скот, отбор, аддитивная и неаддитивная генетическая изменчивость

Короткий адрес: https://sciup.org/147123616

IDR: 147123616 | УДК: 636.22/28.082

Текст научной статьи Оценка эффективности отбора скота чёрно-пёстрой породы по молочной продуктивности

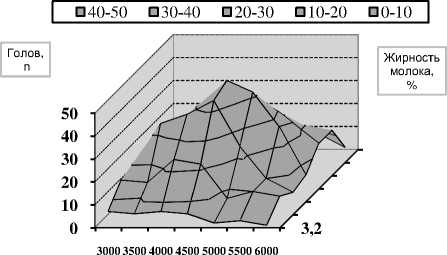

Нормальное распределение по удоям проявлялось и в ЗАО «Куракинское».

д н е й , к г

Рисунок 1 – Распределение чёрно-пёстрых коров по удою и жирности молока в ОПХ «Стрелецкое»

По методике Г.Ф. Лакина (1991) были изучены множественные корреляции между селекционными признаками rx(y,z)= (r2xy+r2xz-2rxyrxzryz):(1-r2yz) [4]. Генетическая корреляция между промерами и удоем, удоем и содержанием жира в молоке определялась по формулам Хейзеля: rG = I или xдyм yдxм xдxм yдyм rG =[(r +r ):2]⋅ I [5], где фенотипические rxдyм ryдxм : rxдxм ryдyм коэффициенты корреляций (r) можно выразить графически (см. рис. 2).

Дочери

Матери

(удой) х

(удой) x

y (живая масса)

y (живая масса)

Рисунок 2 – Фенотипические корреляции при вычислении генетической корреляции между удоем и живой массой (rG)

При этом учитывалось, что наличие нереального коэффициента наследуемости даже по одному из признаков, учитываемых в формуле, не даёт возможности вычисления генетической корреляции, а при наличии одного отрицательного коэффициента в числителе использовалась вторая формула Хейзеля. Селекционные дифференциалы удоев ( Sd ) рассчитывались как разница средних величин между группой отобранных коров и общего поголовья стада. Эффекты селекции были определены по классической формуле SE=h2·Sd , где h2 – коэффициент наследуемости, или доля аддитивной генетической изменчивости в общей фенотипической вариации признака. Интенсивность отбора по удою (i) выражалась в долях σ, вычисленной для каждого стада в отдельности. Коррелятивные сдвиги селекционных признаков были определены по методике академика РАСХН Л.С. Ж ебровского:

_ SEx ■ hy ■ Gy , где seх _ эффект селекции по y “ h ■ g rGG xx признаку х, hx и hy

детерминация фенотипа

–

генотипом по признакам x и y ( h2 ), σ – стандартное отклонение признаков x и y, rG – генетическая корреляция. Дисперсионный анализ проводили с определением критерия Краскелла-Уоллиса H=(Σ(Σxi))2:N, общей девиаты Dy=Σ(Σxi2)-H, факториальной девиаты Dx=Σ(Σxi)2:n-H, силы влияния h2x=Dx/Dy (с использованием F-критерия Фишера). При отборе по молочной продуктивности в качестве одного из вариантов применялся индекс:

I от .

где

= b 1 П УД П С + b 2 П % Ж П С + b 3 П Ж П С , G 1 G 2 G 3

Iот. – индекс отбора; П – продуктивность коровы по удою, процентному содержанию и количеству молочного жира, ПС – средние значения признаков в стаде; b – весовые коэффициенты, определяемые по соответствующим признакам отбора на основе общей теории построения селекционных индексов; σ – стандартные отклонения по учтённым признакам. Также были определены селекционные эффекты по удою при разных вариантах отбора, аддитивная генетическая изменчивость удоев при разных способах и вариантах отбора, экономическая эффективность, прибыль от разных моделей отбора и прочее. Для определения динамики аддитивной изменчивости применялись уравнения регрессий. Статистическая обработка данных и моделирование отбора проходили в компьютерной программе «Microsoft Excel».

Результаты и их обсуждение

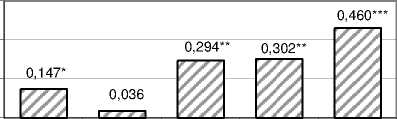

Ряд исследований, проведенных нами, позволяет подчеркнуть важные закономерности, выявленные в популяции молочного скота Орловской области. Так, между всеми изученными промерами у чёрнопёстрых высокопродуктивных коров племенных организаций прослеживалась положительная генетическая связь – от 0,062 до 0,534. Удой генетически связан с основными промерами: r G =0,036-0,460 (см. рис. 3). Наибольшая множественная корреляция между основными промерами была обнаружена у быков-производителей отечественного и европейского происхождения: rx ( y,z ) =0,609-0,872 и 0,647-0,941 соответственно.

Генетическая корреляция

0,6 s

0,4

0,2

s

Высота в Глубина Длина

Обхват Обхват холке груди туловища груди пясти

Промеры

Рисунок 3 – Генетическая корреляция между удоем и основными промерами у чёрно-пёстрых коров, rG

При отборе по живой массе возрастание интенсивности выбраковки полновозрастных коров до 90% сопровождалось увеличением селекционного дифференциала и эффекта селекции по высоте в холке, глубине груди и обхвату груди (см. табл . 1).

При этом селекционный эффект (SE) по длине туловища не имел чёткой тенденции к увеличению – от ≈0,23 до 3,43 см, высота в холке увеличивалась на ≈6,07 см, обхват груди – на ≈10,63 см.

Таблица 1 – Селекционный эффект по промерам при отборе чёрно-пёстрых коров по живой массе

|

s m о VO m |

Промеры, см |

|||||||

|

Высота в холке |

Глубина груди |

Длина туловища |

Обхват груди |

|||||

|

Sd |

SE |

Sd |

SE |

Sd |

SE |

Sd |

SE |

|

|

10 |

0,710 |

0,534 |

0,486 |

0,338 |

0,690 |

0,229 |

0,500 |

0,443 |

|

20 |

1,820 |

1,369 |

0,617 |

0,429 |

1,250 |

0,415 |

1,000 |

0,886 |

|

30 |

2,567 |

1,930 |

2,200 |

1,531 |

3,433 |

1,140 |

2,300 |

2,038 |

|

40 |

2,956 |

2,223 |

2,200 |

1,531 |

3,441 |

2,395 |

2,215 |

0,735 |

|

50 |

2,959 |

2,225 |

2,200 |

1,531 |

3,444 |

1,143 |

2,222 |

1,969 |

|

60 |

4,398 |

3,308 |

2,700 |

1,879 |

4,666 |

1,549 |

5,830 |

5,165 |

|

70 |

4,870 |

3,662 |

2,600 |

1,810 |

5,133 |

1,704 |

7,400 |

6,556 |

|

80 |

6,067 |

4,562 |

3,867 |

2,691 |

5,000 |

1,660 |

8,333 |

7,383 |

|

90 |

8,070 |

6,069 |

5,200 |

3,619 |

10,33 |

3,430 |

12,00 |

10,630 |

При возрастании интенсивности отбора по высоте в холке от 10 до 90% коррелятивный сдвиг по глубине груди увеличивался от 0,33 до 2,70 см. Аналогично при положительной генетической корреляции (r G ) отбор по одному из промеров вел к увеличению других промеров.

Из анализа таблицы 2 следует, что с возрастанием интенсивности одностороннего отбора по удою до 20%, или 0,39σ, в стаде ОПХ «Стрелецкое» наблюдалось уменьшение аддитивной генетической изменчивости удоя за 305 дней лактации и количества молочного жира – с 36,2 и 31,0% до 20,4 и 17,0% соответственно. При возрастании интенсивности до 60%, или 0,96σ, аддитивная генетическая изменчивость по удою стабильно понижалась до 3,4%, по количеству молочного жира – до 6,3%, в то время как при выбраковке с интенсивностью 0,84σ генетическая изменчивость жирности молока возросла до 22,8%, количества молочного жира – до 15,8%. Это подтверждало возможности отбора, однако прогноз удоев дочерей через Sd·h2 дал результаты, превышающие их фактические удои на 33-124 кг молока и 1,4-2,8 кг молочного жира при интенсивности 0,23-0,69σ. Данное обстоятельство даёт возможность сделать вывод о существенном влиянии паратипических условий на эффект отбора по селекционным признакам, имеющим высокие коэффициенты фенотипической изменчивости. Также можно сделать предположение о весьма удачных сочетаниях у 20-30% поголовья и проявлении неаддитивных генетических эффектов, полученных от отдельных быков-производителей, таких, как Риголетто 9862, Лель 23682 и Хезелден 474459. Не исключено, что в связи с высоким коэффициентом наследуемости в группах коров с кровностью 12,5, 25, 62,5 и 75% по голштинам проявлялась взаимное усиление аддитивной и неаддитивной изменчивости. В то же время, коровы поколения F 1 отличались низкой аддитивной изменчивостью и невысокими удоями, что, вероятно, связано с проявлением процесса адаптации помесей и неблагоприятным проявлением взаимосвязи «генотип-среда».

Таблица 2 – Влияние вариантов, способов и интенсивности отбора на аддитивную изменчивость и генетическую корреляцию селекционных признаков чёрно-пёстрого скота в ОПХ «Стрелецкое»

|

Вариант, способ отбора, % выбраковки, количество выбывших коров |

О *-» § О Н О и К |

Аддитивная изменчивость селекционных признаков, % |

Фенотипические корреляции между селекционными признаками молочной продуктивности, r±mr |

§ 5 8 § У от U ° 1-1 и |

|||||

|

Он |

Он S ^ м |

Удой матерей -удой дочерей |

Ж ир матерей -жир дочерей |

Удой матерей -жир дочерей |

Жир матерей -удой дочерей |

||||

|

Односторонний отбор по удою (n=542, σ=704 кг) |

|||||||||

|

Без выбраковки |

– |

36,2 |

16,0 |

31,0 |

0,181±0,029*** |

0,080±0,036* |

0,003±0,043 |

-0,010±0,044 |

-0,029 |

|

10% (n=54) |

0,23σ |

26,6 |

16,6 |

23,8 |

0,133±0,033*** |

0,083±0,037* |

0,011±0,044 |

-0,042±0,048 |

-0,148* |

|

20% (n=108) |

0,39σ |

20,4 |

13,2 |

17,0 |

0,102±0,039** |

0,066±0,042 |

-0,020±0,050 |

-0,057±0,054 |

0,411*** |

|

30% (n=163) |

0,54σ |

16,6 |

14,4 |

13,0 |

0,083±0,043 |

0,072±0,044 |

-0,007±0,052 |

-0,072±0,059 |

0,290** |

|

40% (n=217) |

0,69σ |

15,6 |

16,6 |

14,0 |

0,078±0,047 |

0,083±0,047 |

-0,024±0,058 |

-0,056±0,062 |

0,456*** |

|

50% (n=271) |

0,84σ |

7,8 |

22,8 |

15,8 |

0,039±0,056 |

0,114±0,048* |

-0,064±0,069 |

-0,049±0,067 |

0,840*** |

|

60% (n=325) |

0,96σ |

3,4 |

17,4 |

6,3 |

0,017±0,066 |

0,087±0,057 |

-0,005±0,069 |

-0,051±0,075 |

0,172* |

|

Отбор по удою с независимыми уровнями выбраковки, (n=542, σ=704 кг) |

|||||||||

|

2000 кг (n=4) |

0,02σ |

33,4 |

14,8 |

29,2 |

0,167±0,030*** |

0,074±0,037* |

0,011±0,042 |

-0,017±0,045 |

-0,027 |

|

2500 кг (n=29) |

0,10σ |

32,2 |

14,2 |

26,6 |

0,161±0,031*** |

0,071±0,038 |

-0,010±0,045 |

-0,036±0,047 |

0,177* |

|

3000 кг (n=110) |

0,35σ |

19,8 |

6,7 |

16,6 |

0,099±0,039* |

0,067±0,042 |

-0,020±0,050 |

-0,052±0,053 |

0,396*** |

|

3250 кг (n=162) |

0,49σ |

17,4 |

13,4 |

13,8 |

0,087±0,043 |

0,073±0,044 |

-0,001±0,051 |

-0,071±0,059 |

0,106** |

|

3500 кг (n=246) |

0,72σ |

11,6 |

19,2 |

12,4 |

0,058±0,052 |

0,096±0,048* |

-0,052±0,064 |

-0,042±0,063 |

0,627*** |

|

3750 кг (n=306) |

0,93σ |

6,0 |

17,0 |

5,0 |

0,030±0,061 |

0,085±0,055 |

-0,007±0,066 |

-0,070±0,075 |

0,192* |

|

4000 кг (n=368) |

1,15σ |

0,6 |

30,2 |

0,5 |

0,003±0,076 |

0,151±0,055** |

-0,001±0,076 |

-0,005±0,077 |

0,011 |

|

Искусственный стабилизирующий отбор по удою (n=542, σ=704 кг) |

|||||||||

|

2000-5500 кг |

0,007σ |

36,4 |

15,0 |

32,0 |

0,182±0,029*** |

0,075±0,037* |

0,024±0,041 |

-0,019±0,045 |

0,021 |

|

2300-5200 кг |

0,010σ |

36,4 |

12,8 |

30,8 |

0,182±0,029*** |

0,064±0,038 |

0,006±0,043 |

-0,024±0,046 |

-0,108* |

|

2600-4900 кг |

,049σ |

37,4 |

14,6 |

31,0 |

0,187±0,030*** |

0,073±0,039 |

-0,018±0,047 |

-0,038±0,049 |

0,234** |

|

2900-4600 кг |

,099σ |

31,6 |

8,2 |

27,2 |

0,158±0,035*** |

0,041±0,045 |

0,009±0,048 |

-0,050±0,054 |

-0,256** |

|

3200-4300 кг |

,139σ |

24,0 |

8,2 |

20,6 |

0,120±0,044** |

0,041±0,053 |

0,094±0,047* |

-0,068±0,065 |

0,186* |

|

3500-4000 кг |

,166σ |

13,0 |

6,4 |

10,8 |

0,065±0,078 |

0,032±0,083 |

0,072±0,078 |

-0,113±0,110 |

-0,446*** |

Примечание : достоверность коэффициентов корреляции: *- p<0,05, **- p<0,01, ***- p<0,001 (для таблиц 2, 4 и 6).

При отборе по удою за 305 дней при уровнях 2000 и 2500 кг молока интенсивность выбраковки составила всего 0,02σ и 0,10σ (SE = 6 и 25 кг молока соответственно). При ужесточении отбора и установлении порога в 3750 кг молока аддитивная генетическая изменчивость удоя и количества молочного жира понизилась до 6,0 и 5,0% соответственно, а при пороге 4000 кг молока (или 1,15σ) наблюдалось увеличение h2a жирности молока – до 30,2%. Тем не менее, данный порог был недопустим для практического применения, как и порог в 3500 кг молока, поскольку даже при нём интенсивность отбора составляла 0,72σ, или 45,6% выбраковки. Наиболее рациональным был порог 3000-3250 кг молока по первой лактации, что соответствовало 20-30% выбраковки из стада (0,35-0,49σ) и привело к селекционному эффекту (SE) в 89125 кг молока при стабильных условиях кормления.

Таблица 3 – Влияние % генов голштинской породы на аддитивную изменчивость удоев у коров при разных уровнях выбраковки из стада ОПХ «Стрелецкое» Орловской области

|

Генотип, % HF |

h2a удоев при разных уровнях выбраковки из стада, % |

||

|

Без выбраковки |

3500 кг |

4000 кг |

|

|

0 (контроль) |

1,0 |

55,8 |

9,4 |

|

25,0% |

30,2 |

27,4 |

– |

|

50,0% |

7,4 |

– |

– |

|

62,5% |

44,4 |

50,0 |

39,8 |

|

75,0% |

55,0 |

48,0 |

33,4 |

При этом пороги в 3500 и 4000 кг молока (см. табл. 3) дали неплохие результаты по аддитивной генетической изменчивости удоев у коров с 62,5 и 75% генов голштинской породы – от 50,0 до 39,8% и от 48,0 до 33,4% соответственно, а следовательно, для высококровного по голштинам скота целесообразны более высокие уровни выбраковки по первой лактации при жёстком отборе – 4000 кг молока и выше. Отбор полукровных коров был малоэффективным.

Как правило, стабилизирующая форма отбора прослеживается только в естественных условиях обитания, когда наиболее приспособленными к существованию являются особи со средними значениями признака в популяции. В молочном скотоводстве стабилизирующий отбор применяют при совершенствовании экстерьера, однако в стадах с интенсивным использованием дойных коров нередко возникают условия, подобные тем, которые складываются в диких популяциях, т. е. возрастает значимость «выживания» животных, коровы с высокими удоями чаще заболевают маститами, туберкулёзом, лейкозом и пр. болезнями, в результате чего при несвоевременном ветеринарном вмешательстве могут выбывать из стада. Моделирование стабилизирующего отбора в ОПХ «Стрелецкое» показало, что при нём аддитивная генетическая изменчивость уменьшалась слабее и несущественно возрастала интенсивность отбора – от 0,007σ до 0,166σ. Так, даже при формировании для воспроизводства стада с удоями от 3500 до 4000 кг молока по первой лактации h2a удоя, жирности молока и количества молочного жира составил 13,0, 6,4 и 10,8% соответственно.

В стаде ОПХ «Стрелецкое» 542 коровы-первотёлки имели слабую отрицательную генетическую корреляцию между удоем и жирностью молока (r G =-0,029). При одностороннем отборе по удою только при выбраковке 10% (0,23σ) была получена отрицательная генетическая корреляция (r G =-0,148). При возрастании интенсивности отбора до 0,84σ наблюдался рост данного показателя до 0,840, что, очевидно, можно преимущественно объяснить возрастанием аддитивной изменчивости жирности молока. Некоторое уменьшение rG при 30%, или i=0,54σ, очевидно, можно объяснить тем, что в группу, оставленную для воспроизводства, входили дочери, полученные от быков с низким потенциалом жирности молока. Однако фенотипическая корреляция между удоем и жирностью молока у коров-дочерей при всех изученных вариантах интенсивности выбраковки составила 0,020-0,085.

Аналогичные тенденции по величине генетической корреляции были получены при выбраковке по установленным уровням. Так, отрицательный коэффициент rG был получен только при выбраковке коров с продуктивностью ниже 2000

кг молока (-0,027). При интенсивности 0,72σ, или уровне 3500 кг, была получена максимальная генетическая корреляция при данном способе отбора (rG=0,627). В данном случае фенотипическая корреляция между удоем и жирностью молока варьировала от 0,027 до 0,117, т. е. была слабо положительной.

При моделировании стабилизирующего отбора было получено чередование положительных и отрицательных коэффициентов генетической корреляции: при 0,010σ, 0,099σ и 0,166σ r G составил – 0,108, -0,256 и -0,446 соответственно, проявляя чёткую тенденцию к ослаблению связи. При остальных вариантах стабилизации признака генетическая корреляция составила от 0,021 до 0,234.

В целом, всё способы отбора подтвердили возможность получения более благоприятных генетических корреляций при его моделировании, однако в стаде аддитивная генетическая изменчивость удоев не детерминировала генетическую корреляцию между этим признаком и жирностью молока, в то время как аддитивная генетическая изменчивость жирности молока определяла rG на r2=21,1%. Это позволяет сделать вывод о большем значении величины жирности молока для формирования корреляционной связи.

Таблица 4 – Влияние вариантов, способов и интенсивности отбора на аддитивную изменчивость и генетическую корреляцию селекционных признаков чёрно-пёстрого скота в ЗАО «Куракинское»

|

Вариант, способ отбора, % выбраковки, количество выбывших коров |

н О **» § О Н О к К |

Аддитивная изменчивость селекционных признаков, % |

Фенотипические корреляции между селекционными признаками молочной продуктивности, r±mr |

||||||

|

о |

Удой матерей -удой дочерей |

Жир матерей -жир дочерей |

Удой матерей -жир дочерей |

Ж ир матерей -удой дочерей |

|||||

|

Односторонний отбор по удою (n=215, σ=808 кг) |

|||||||||

|

Без выбраковки |

– |

14,5 |

– |

10,2 |

0,072±0,068 |

-0,060±0,068 |

-0,011±0,068 |

-0,049±0,068 |

– |

|

10% (n=21) |

0,219σ |

27,4 |

– |

16,6 |

0,137±0,071 |

-0,054±0,072 |

-0,024±0,072 |

-0,117±0,071 |

– |

|

20% (n=42) |

0,370σ |

33,8 |

– |

20,2 |

0,169±0,074* |

-0,033±0,076 |

-0,025±0,076 |

-0,144±0,075 |

– |

|

30% (n=64) |

0,497σ |

30,8 |

– |

20,3 |

0,154±0,080 |

-0,041±0,081 |

0,006±0,082 |

-0,123±0,080 |

– |

|

40% (n=85) |

0,636σ |

35,8 |

– |

25,6 |

0,179±0,085* |

-0,019±0,088 |

0,016±0,088 |

-0,108±0,087 |

– |

|

50% (n=107) |

0,768σ |

31,2 |

1,4 |

25,2 |

0,158±0,094 |

0,007±0,097 |

-0,003±0,097 |

-0,047±0,096 |

0,357* |

|

60% (n=128) |

0,899σ |

25,3 |

2,2 |

24,1 |

0,126±0,108 |

0,011±0,108 |

-0,007±0,108 |

-0,002±0,108 |

0,010 |

|

Отбор по удою с независимыми уровнями выбраковки (n =215, σ=808 кг) |

|||||||||

|

2000 кг (n=2) |

0,032σ |

16,8 |

– |

11,6 |

0,084±0,068 |

-0,061±0,068 |

-0,061±0,068 |

-0,002±0,069 |

– |

|

2500 кг (n=5) |

0,069σ |

19,6 |

– |

13,0 |

0,098±0,068 |

-0,056±0,070 |

-0,074±0,069 |

-0,008±0,069 |

– |

|

3000 кг (n=8) |

0,169σ |

26,2 |

– |

16,8 |

0,131±0,068 |

-0,061±0,069 |

-0,101±0,069 |

-0,021±0,070 |

– |

|

3250 кг (n=10) |

0,188σ |

26,8 |

– |

17,2 |

0,134±0,069 |

-0,062±0,070 |

-0,104±0,069 |

-0,019±0,070 |

– |

|

3500 кг (n=16) |

0,247σ |

28,6 |

– |

16,8 |

0,143±0,070* |

-0,056±0,071 |

-0,134±0,070 |

-0,018±0,071 |

– |

|

3750 кг (n=26) |

0,313σ |

30,6 |

– |

17,4 |

0,153±0,071* |

-0,041±0,073 |

-0,154±0,071* |

-0,020±0,073 |

– |

|

4000 кг (n=42) |

0,438σ |

32,8 |

– |

23,0 |

0,164±0,074* |

-0,032±0,076 |

-0,103±0,075 |

-0,007±0,076 |

– |

|

Искусственный стабилизирующий отбор по удою (n=215, σ=808 кг) |

|||||||||

|

2000-5500 кг |

-0,130σ |

11,6 |

– |

9,7 |

0,058±0,071 |

-0,054±0,072 |

-0,009±0,072 |

-0,004±0,072 |

– |

|

2300-5200 кг |

-0,195σ |

– |

– |

– |

-0,010±0,074 |

-0,053±0,074 |

-0,027±0,074 |

-0,016±0,074 |

– |

|

2600-4900 кг |

-0,374σ |

– |

– |

– |

-0,064±0,083 |

-0,044±0,083 |

0,008±0,083 |

0,004±0,083 |

– |

|

2900-4600 кг |

-0,498σ |

– |

– |

– |

-0,043±0,094 |

-0,053±0,094 |

0,025±0,094 |

-0,044±0,094 |

– |

|

3200-4300 кг |

-0,631σ |

– |

– |

– |

-0,019±0,121 |

-0,110±0,120 |

0,038±0,121 |

-0,047±0,121 |

– |

|

3500-4000 кг |

-0,776σ |

– |

– |

– |

-0,041±0,189 |

-0,210±0,185 |

0,195±0,185 |

-0,134±0,187 |

– |

Из таблицы 4 следует, что в ЗАО «Куракинское» с усилением интенсивности выбраковки по удою до 40-50%, или до 0,636-0,768σ, проявлялась тенденция к возрастанию аддитивной генетической изменчивости по удою и количеству молочного жира от 14,5 и 10,2 96

до 35,8-31,2 и 25,6-25,2% соответственно. Невысокие коэффициенты наследуемости жирности молока были получены только при выбраковке 50 и 60% (h2=1,4 и 2,2% соответственно). Аналогично только при этих вариантах выбраковки была получена положительная генетическая корреляция между удоем и жирностью молока – rG=0,357 и 0,010, в то время как в других вариантах она не была рассчитана из-за отсутствия аддитивного наследования процентного содержания жира в молоке. При выбраковке по удою с независимыми уровнями прослеживались тенденции, схожие с односторонним отбором по удою, однако в этом случае даже при пороге в 4000 кг молока (i=0,438σ) не было получено аддитивной генетической изменчивости жирности молока и положительной генетической корреляции между удоем и жирностью молока у коров. Искусственный стабилизирующий отбор не дал существенных результатов и был нецелесообразен.

Удой , кг М олочный жир , кг

1 (0%) 2 (10%) 3 (20%) 4 (30%) 5 (40%) 6 (50%) 7 (60%)

Варианты выбраковки , %

А) односторонний отбор по удою

Удой , кг М олочный жир , кг

Б) отбор по удою с независимыми уровнями выбраковки

Удой , кг М олочный жир , кг

кг ) кг ) кг ) кг ) кг ) кг )

Варианты выбраковки , кг

В) искусственный стабилизирующий отбор по удою

Рисунок 4 – Динамика аддитивной изменчивости при разных вариантах отбора в ОПХ «Стрелецкое»

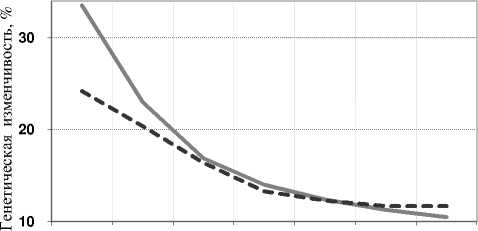

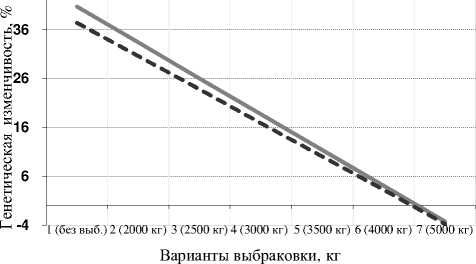

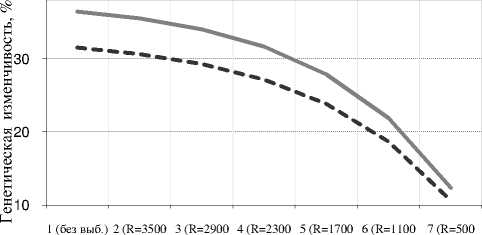

Полученные результаты показали, что при чётком нормальном распределении коров по удоям и жирности молока в ОПХ «Стрелецкое» спад аддитивной генетической изменчивости в связи с односторонним отбором по удою можно выразить уравнениями гипербол 1-го порядка: у _ 5 683+ 33433 -xx для удоев, где х – вариант выбраковки (1 – 0%, каждый следующий +10%); у _ 8 291 + 24,244 — для xx количества молочного жира (см. рис. 4, А). При этом прогноз линий регрессии существенно коррелировал с фактическими значениями (r=0,942 и 0,943 соответственно). При отборе коров по удоям с независимыми уровнями выбраковки ослабление аддитивной генетической изменчивости удоев и количества молочного жира выражалось уравнениями линейной регрессии: yx = 47,88 - 7,308х и yx = 4414-6,857x соответственно (см. рис. 4, Б), где х – вариант выбраковки (1 – без выбраковки, каждый следующий +500 кг молока). Совпадение линейной регрессии с эмпирической кривой также подтвердилось высокими корреляциями (r=0,964-0,966). В отличие от одностороннего отбора по удою, при искусственном стабилизирующем отборе проявлялась тенденция первоначального сохранения и даже незначительного возрастания генетической изменчивости, а затем резкого спада. Такая закономерность была нами выражена формулами: Ух = 38,05-1,59х — для удоев, Ух = 33,05-1,56х — для молочного жира (см. рис. 4, В), где х – вариант выбраковки (1 – без выбраковки, 2 – 3500 кг молока между крайними границами обора, каждый следующий – -600 кг молока). Корреляции между фактической кривой и графиком прогноза по уравнениям составили 0,975 и 0,980 соответственно.

Также следует заметить, что в ОПХ «Стрелецкое» при одностороннем отборе по удою не было обнаружено чётких тенденций в изменении аддитивной наследуемости процентного содержания жира в молоке. При отборе по удою с независимыми уровнями выбраковки проявлялась параболическая зависимость генетической изменчивости жирности молока, а при стабилизирующем отборе – линейный спад.

В отличие от ОПХ «Стрелецкое», в ЗАО «Куракинское» при одностороннем отборе по удою проявлялась параболическая зависимость его генетической изменчивости, которую, построив по схожему принципу, можно выразить уравнением параболы 2-го порядка: yx = 3,4 +14,167 х -1,583х2, где х – вариант выбраковки (1 – 0%, каждый следующий +10%). Корреляция значений параболической кривой с эмпирическими значениями составила 0,934. Генетическая изменчивость количества молочного жира при этом возрастала по линейной регрессионной зависимости: Ух = 18,167 + 2,586 х (корреляция с фактическими показателями составила 0,956). При отборе по независимым уровням выбраковки также прослеживалось возрастание генетической изменчивости удоев и количества молочного жира, что выражалось линейными зависимостями. За исключением первого варианта выбраковки (размах границ, R=3500 кг молока), искусственно стабилизируемый отбор не дал аддитивной генетической изменчивости по признакам молочной продуктивности.

Таблица 5 – Эффективность селекции чёрно-пёстрого скота по удою и достоверность прогноза увеличения удоев при разных вариантах выбраковки в хозяйствах

|

Вариант, способ отбора, % выбраковки, количество выбывших коров |

ОПХ «Стрелецкое» |

ЗАО «Куракинское» |

||||

|

GO |

И ^ 5 g S о 2 о * |

1 ^. у 8 S и £ t О и |

со |

о * |

1 ^. у 8 S и £ t О и |

|

|

Односторонний отбор по удою |

||||||

|

10% (n=21) |

48 |

97 |

99 |

26 |

90 |

93 |

|

20% (n=42) |

88 |

95 |

99 |

43 |

88 |

93 |

|

30% (n=64) |

126 |

93 |

98 |

58 |

87 |

93 |

|

40% (n=85) |

163 |

91 |

97 |

74 |

85 |

93 |

|

50% (n=107) |

203 |

90 |

97 |

90 |

83 |

93 |

|

60% (n=128) |

245 |

87 |

97 |

149 |

95 |

94 |

|

Отбор по удою с независимыми уровнями выбраковки |

||||||

|

2000 кг (n=2) |

6 |

99 |

99 |

4 |

94 |

94 |

|

2500 кг (n=5) |

25 |

98 |

99 |

8 |

93 |

94 |

|

3000 кг (n=8) |

89 |

95 |

99 |

20 |

91 |

94 |

|

3250 кг (n=10) |

125 |

90 |

97 |

22 |

91 |

93 |

|

3500 кг (n=16) |

185 |

93 |

98 |

29 |

90 |

93 |

|

3750 кг (n=26) |

237 |

87 |

97 |

37 |

89 |

93 |

|

4000 кг (n=42) |

293 |

85 |

96 |

51 |

87 |

93 |

|

Искусственный стабилизирующий отбор по удою |

||||||

|

2000-5500 кг |

2 |

100 |

100 |

-15 |

96 |

94 |

|

2300-5200 кг |

3 |

100 |

100 |

-23 |

97 |

94 |

|

2600-4900 кг |

13 |

99 |

100 |

-44 |

99 |

93 |

|

2900-4600 кг |

25 |

98 |

99 |

-54 |

101 |

93 |

|

3200-4300 кг |

35 |

98 |

99 |

-74 |

105 |

94 |

|

3500-4000 кг |

45 |

91 |

99 |

-91 |

108 |

95 |

В ОПХ «Стрелецкое» разные варианты отбора с увеличением интенсивности выбраковки давали эффекты селекции от 48 до 245 кг, от 6 до 293 кг и от 2 до 45 кг молока. В ЗАО «Куракинское» положительные эффекты составляли от 26 до 149 кг и от 4 до 51 кг молока. Вместе с тем, в этом хозяйстве при моделировании стабилизирующего отбора в группе от 2900 до 4600 кг молока стало проявляться превосходство дочерей над матерями на 1% (см. табл. 5), а дальнейшая стабилизация признака привела к улучшению на 8% при отрицательном эффекте селекции, согласно прогнозу (-91 кг молока). Это позволяет сделать вывод о том, что в среднестатистических и ухудшающихся условиях кормления были наиболее выносливы коровы с удоями – 500-700 кг от среднего значения в стаде. При этом были очевидны погрешности удоев, прогнозируемых через формулу SE=h2·Sd (1-7%), и существенные различия эффектов селекции в разных стадах при одинаковых вариантах и способах отбора. Дисперсионный анализ показал, что сила влияния фактора «стадо» на эффект селекции в данном случае составила 24,6±2,1% (α<1%), на отношение удоев дочерей к удоям матерей – 62,3±1,0% (α<1%), на достоверность прогноза удоев по формуле SE=h2·Sd – 87,3±0,3% (α<1%). Следовательно, эффективность селекции в разных стадах может существенно различаться даже при одинаковых способах и формах отбора. В отдельных случаях стабилизирующий отбор может давать незначительный эффект селекции по удою (от 2 до 45 кг молока).

Из таблицы 6 следует, что ОПХ «Стрелецкое» группа коров-матерей с удоями менее 2500 кг молока (n=26) дала наибольшую аддитивную наследуемость удоев, процентного содержания жира в молоке и количества молочного жира – 52,4, 39,0 и 76,8% соответственно. При этом генетическая корреляция (r G ) между удоем и жирностью молока составила 0,469, а дочери превзошли матерей на 1086 кг молока и 0,06% жира. От 216 матерей с удоями от 2501 до 3500 кг молока были получены дочери, которые превысили их средний показатель удоя на 299 кг молока. При закреплении к 50 матерям с удоями 45015500 кг молока произошёл резкий скачок генетической изменчивости жирности молока – до 56,2%. В ЗАО «Куракинское» ни одна группа матерей не дала существенных результатов по увеличению изменчивости.

Таблица 6 – Влияние матерей на аддитивную изменчивость и генетическую корреляцию селекционных признаков чёрнопёстрого голштинизированного скота в хозяйствах Орловской области

|

Удой матерей за 305 дней первой лактации, кг |

С о ч о |

Аддитивная изменчивость, % |

Фенотипические корреляции между селекционными признаками молочной продуктивности, r±mr |

Е § о |

|||||

|

Удой, кг |

Жир, % |

Жир, кг |

Удой матерей -удой дочерей |

Жир матерей -жир дочерей |

Удой матерей -жир дочерей |

Жир матерей -удой дочерей |

|||

|

ОПХ «Стрелецкое» Орловского района |

|||||||||

|

менее 2500 кг |

26 |

52,4 |

39,0 |

76,8 |

0,262±0,197 |

0,195±0,200 |

-0,241±0,198 |

0,453±0,182* |

0,469** |

|

2501-3500 кг |

216 |

29,2 |

5,4 |

9,8 |

0,146±0,067* |

0,054±0,068 |

-0,011±0,068 |

-0,002±0,068 |

-0,073 |

|

3501-4500 кг |

240 |

21,1 |

6,6 |

11,9 |

0,106±0,064 |

0,066±0,064 |

0,009±0,065 |

-0,039±0,065 |

-0,179* |

|

4501-5500 кг |

50 |

– |

56,2 |

– |

-0,199±0,141 |

0,281±0,138* |

0,213±0,141 |

-0,073±0,144 |

– |

|

ЗАО «Куракинское» Свердловского района |

|||||||||

|

менее 3000 кг |

15 |

– |

25,6 |

0,5 |

-0,072±0,277 |

0,128±0,275 |

0,039±0,277 |

0,280±0,266 |

– |

|

3001-4000 кг |

39 |

– |

– |

– |

-0,053±0,164 |

-0,211±0,161 |

-0,109±0,163 |

0,231±0,160 |

– |

|

4001-5000 кг |

122 |

– |

– |

– |

-0,099±0,090 |

-0,017±0,091 |

-0,037±0,091 |

-0,064±0,090 |

– |

|

5001 и выше кг |

37 |

1,4 |

– |

0,2 |

0,070±0,169 |

-0,112±0,168 |

0,056±0,169 |

-0,054±0,169 |

– |

Однако в ЗАО «Куракинское» (см. табл. 7) прослеживалось влияние процента генов голштинской породы на аддитивную изменчивость. Так, по удою и количеству молочного жира она составила от 39,0 до 73,4% и от 27,8 до 63,2% соответственно. Наиболее удачным по генетической корреляции между удоем и жирностью молока оказался генотип с 37,5% генов голштинской породы. У чистопородных коров 3% от величины удоев составили непрогнозируемые эффекты, а в первом поколении, судя по всему, гетерозис не проявляется по причине адаптации помесей.

Таблица 7 – Влияние процента генов голштинской породы на эффективность селекции по молочной продуктивности в ЗАО «Куракинское»

|

%HF |

n |

Аддитивная изменчивость признаков , % |

СО |

2 5 ^ § & о 2 н ^ О ^ |

S ^ s S ° а н с О и |

rG |

||

|

Удой, кг |

Жир, % |

Жир, кг |

||||||

|

0 |

13 |

41,8 |

28,0 |

30,4 |

57 |

96 |

103 |

0,097 |

|

25,0 |

33 |

73,4 |

– |

48,4 |

24 |

92 |

95 |

– |

|

37,5 |

28 |

49,4 |

0,4 |

63,2 |

-8 |

95 |

94 |

0,138 |

|

50,0 |

110 |

– |

– |

– |

-8 |

95 |

94 |

– |

|

62,5 |

41 |

39,0 |

– |

27,8 |

7 |

92 |

93 |

– |

|

Кроме F 1 |

105 |

54,6 |

– |

47,8 |

9 |

93 |

93 |

– |

Кроме того, дочери быка-производителя Рома 1675 превзошли матерей на 8,1% (это можно считать относительным эффектом гетерозиса), а прогноз удоя через аддитивную наследуемость – на 3,4%, в то время как h2 a удоя его дочерей составляла 12,0%. Следовательно, Ром 1675 способствовал проявлению неаддитивной наследуемости в стаде.

Из таблицы 8 следует, что при выбраковке 10% коров и учёте аддитивной генетической изменчивости для каждой группы отдельно отбор по удою в ОПХ «Стрелецкое» имел разную эффективность, а наибольший эффект селекции был характерен для помесных коров с 75% генов голштинской породы – SE=76,6 кг. Отбор по живой массе практически не вёл к увеличению удоев при разведении коров любого генотипа – 3,34 кг молока в среднем по всему стаду, хотя у коров с 75% генов голштинской породы Sd удоя составил 55 кг молока. Отбор коров, лучших по количеству молочного жира на 100 кг живой массы, давал меньший результат по всему поголовью, чем при отборе по удою (22,5 и 25,0 кг молока соответственно), в то время как по большинству генотипов в сравнении с обычным отбором по удою различия были несущественными. В целом, отбор по индексу Iот. дал больше возможностей для отбора коров, лучших одновременно по удою, жирности молока и живой массе. Это подтвердилось полученным нами эффектом селекции при отборе – 24,4 кг, а SE удоев при отборе по индексу были незначительно ниже, чем при одностороннем отборе. Повышение интенсивности отбора способствовало увеличению эффекта селекции по удою. При отборе по удою в стаде чёрно-пёстрых коров коррелятивные сдвиги по жирности молока и живой массе составили 0,021% и 0,555 кг соответственно, причём в каждой группе результативность отбора была разной. Отбор по живой массе способствовал увеличению жира и живой массы на 0,011% и 4,222 кг соответственно. Третий вариант отбора не давал увеличения живой массы, но вел к положительному коррелятивному сдвигу жирности молока – 0,031%, что было выше, чем при отборе по удою, всего на 0,01% жира. Четвёртая модель отбора способствовала одновременному увеличению жирности молока и живой массы, причём сдвиг по жирности молока являлся наибольшим среди всех вариантов отбора (0,034%), а увеличение по живой массе уступало второй модели отбора всего 1,989 кг.

Впоследствии предпринятый индексный отбор вёл к наибольшей дополнительной прибыли за счёт эффекта селекции по удою, коррелятивных сдвигов по жирности молока и живой массе коров, а следовательно, к максимальной экономической эффективности – 139965,3 руб., что было больше, чем при других моделях отбора, на 2007,4-109562,3 руб. При комплексной селекции по промерам и продуктивному индексу с увеличением выбраковки от 10 до 50% рентабельность производства молока в стаде коров повысилась с 24,6 до 40,9%. Дополнительный удой за счёт отбора по промерам увеличился с 107 до 480 кг молока. Разработанная модель отбора способствовала повышению всех экономических показателей.

Таблица 8 – Эффект селекции по удою и коррелятивные сдвиги жирности молока и живой массы по первой лактации при разных моделях отбора чёрно-пёстрого голштинизированного скота в ОПХ «Стрелецкое»

|

^ |

Й и" о |

е£ |

?2 г^ |

Модель отбора |

|||||||||||||||

|

По удою (I) |

По живой массе (II) |

По КМЖ /100 (III) |

По I от . (IV) |

||||||||||||||||

|

8 |

со |

oi |

с2 |

8 |

со |

oi |

с2 |

8 |

со |

oi |

с2 |

8 |

со |

oi |

с2 |

||||

|

0 |

38 |

– |

3296 |

157 |

– |

+0,05 |

-2 |

20 |

– |

+0,02 |

+5 |

157 |

– |

+0,05 |

-1 |

157 |

– |

+0,05 |

-2 |

|

12,5 |

20 |

50,2 |

4027 |

132 |

66,3 |

+0,02 |

0 |

1 |

0,50 |

0 |

+1 |

133 |

66,8 |

+0,03 |

0 |

133 |

66,8 |

+0,03 |

0 |

|

25,0 |

109 |

33,0 |

3313 |

127 |

41,9 |

+0,02 |

-1 |

8 |

2,64 |

0 |

+2 |

118 |

38,9 |

+0,02 |

+3 |

122 |

40,3 |

+0,01 |

+3 |

|

37,5 |

46 |

15,1 |

3588 |

131 |

19,8 |

+0,01 |

-1 |

-8 |

-1,21 |

+0,01 |

+6 |

130 |

19,6 |

+0,02 |

0 |

108 |

16,3 |

+0,06 |

+2,2 |

|

50,0 |

146 |

10,4 |

3538 |

132 |

13,7 |

+0,01 |

+2 |

34 |

3,54 |

0 |

+5 |

121 |

12,6 |

+0,03 |

0 |

124 |

12,9 |

+0,03 |

+2,2 |

|

62,5 |

78 |

44,6 |

3887 |

112 |

52,2 |

+0,01 |

0 |

-3 |

-1,34 |

+0,02 |

+4 |

85 |

37,9 |

+0,04 |

0 |

110 |

49,1 |

+0,04 |

+3,2 |

|

75,0 |

128 |

53,6 |

3632 |

143 |

76,6 |

+0,03 |

0 |

55 |

29,48 |

+0,03 |

+4 |

75 |

40,2 |

+0,03 |

-1 |

136 |

72,9 |

+0,04 |

+1,4 |

|

87,5 |

46 |

25,2 |

3595 |

131 |

33,0 |

+0,02 |

+6 |

4 |

1,01 |

+0,01 |

+6 |

124 |

31,2 |

+0,03 |

+2 |

131 |

33,0 |

+0,02 |

+6,2 |

|

Все |

661 |

19,1 |

3652 |

131 |

25,0 |

+0,021 |

+0,55 |

18 |

3,44 |

+0,011 |

+4,22 |

118 |

22,5 |

+0,031 |

0 |

128 |

24,4 |

+0,034 |

+2,233 |

Примечание : HF- % генов чёрно-пёстрой голштинской породы (для таблиц 3, 7 и 8).

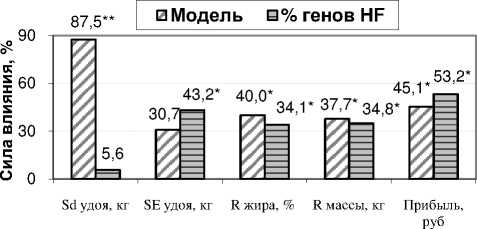

Дисперсионный анализ показал, что модель отбора существенно влияла на селекционный дифференциал по удоям, коррелятивные сдвиги жирности молока и живой массы, а также дополнительную прибыль – h2 x =87,5% (α<1%), 40,0, 37,7 и 45,1% (α<5%) соответственно (см. рис. 5). Процент генов голштинской породы имел высокую силу влияния на большинство генетико-статистических параметров и дополнительную прибыль при производстве молока – h2 x =34,1-53,2% (α<5%), за исключением селекционного дифференциала (5,6%).

Параметры

Рисунок 5 – Сила влияния модели отбора и % генов голштинской породы на эффективность селекции чёрно-пёстрого скота в ОПХ «Стрелецкое», % (n=661).

Таким образом, проведённые исследования позволяют сделать вывод, что в стадах чёрнопёстрого скота при усилении интенсивности отбора (i=0,77-0,84σ) аддитивная изменчивость признаков молочной продуктивности может не только уменьшаться, но и возрастать. При этом до 50% поголовья может иметь положительную генетическую корреляцию между удоем и жирностью молока (rG=0,375) благодаря высокому аддитивному наследованию данных селекционных признаков, а при оптимальных вариантах выбраковки их генетическая корреляция может равняться 0,106-0,290 (р<0,05). При удачных сочетаниях родительских пар даже от групп коров со средними удоями за 305 дней первой лактации 2448-2588 кг молока можно получать дочерей с удоями на 1086-1656 кг выше, чем у матерей, и, в отдельных случаях, на 124-145 кг молока выше, чем у сверстниц, полученных от матерей с удоями 3001-5000 кг. Стабилизирующий отбор по удою применять нецелесообразно, однако при его естественном проявлении (в случае выбраковки высокоудойных коров по причине гинекологических заболеваний, мастита и пр.) в стадах может сохраняться средняя аддитивная генетическая изменчивость по удою, жирности молока и количеству молочного жира. Фактические удои полностью не совпадают с прогнозом в связи с наличием неучтённых факторов, к которым можно отнести как неаддитивные эффекты, так и влияние средовых условий, взаимодействие «генотип-среда», взаимоусиливающее действие изменчивости, эффект гетерозиса, адаптационные процессы, болезни и пр. В этой связи возникает необходимость более гибкого подхода не только к определению структуры генетической изменчивости и динамики генетикостатистических параметров, но и к влиянию различных генетических групп на эффективность селекции и проявление различных генетических эффектов. Вопрос определения оптимального процента генов по голштинской породе, с одной стороны, можно считать уже неактуальным, однако проведение тщательного анализа позволяет подчеркнуть, что в группах коров с разными генотипами многие селекционные и биологические параметры селекции могут значительно отличаться. Это, наряду с моделями отбора, влияет на общую экономическую эффективность производства молока, а в каждом стаде реализация селекционных признаков может иметь свои особенности, сопровождаясь различной динамикой возрастания или убывания генетической изменчивости, что, в свою очередь, по-разному отражается на результативности отбора. Отдельные быки способны давать неаддитивные эффекты по признакам молочной продуктивности. Не исключено, что использование их спермы для оплодотворения удачно закреплённых коров в следующие лактации может давать схожий эффект, благодаря проявлению комбинационной способности генотипов. Так возникает необходимость накопления в племенных объединениях базы данных не только по результатам оценки производителей по продуктивности дочерей, но и по их индивидуальным особенностям проявления аддитивной и неаддитивной наследуемости.

В целом, в молочном скотоводстве Орловской области сформированы генетические резервы увеличения молочной продуктивности. Модернизация отбора и всей селекционной работы с молочными породами крупного рогатого скота, современные методы биометрического анализа и программное обеспечение селекции позволят вывести отечественную зоотехническую науку на мировой уровень, а удои повысить до 7000-9000 кг молока в среднем на корову во многих хозяйствах России.

Теоретический и научно - практический журнал . Основан в 2005 году

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77–21514 от 11.07. 2005 г.

Подписано в печать 28.12.2010 Формат 60х84/8. Бумага офсетная.

Гарнитура Таймс.

Объём 18,5 усл. печ. л. Тираж 300 экз. Издательство Орел ГАУ, 302028, г. Орел, бульвар Победы, 19.

Лицензия ЛР№ 021325 от 23.02.1999 г.

Ж урнал рекомендован ВАК Минобрнауки России для публикаций научных работ, отражающих основное научное содержание кандидатских и докторских диссертаций

Содерж ание номера

Список литературы Оценка эффективности отбора скота чёрно-пёстрой породы по молочной продуктивности

- Дмитриев, В. Д. Повышение эффективности селекции в молочном скотоводстве [Текст]/В. Д. Дмитриев//Зоотехния.-2001.-№4.-С. 2

- Завертяев, Б. П. Совершенствование систем разведения и селекции молочного скота [Текст]/Б. П. Завертяев, П. Н. Прохоренко//Зоотехния. -2000.-№8.-С. 8-12

- Кузнецов, В. М. Инбридинг в животноводстве: методы оценки и прогноза [Текст]/В. М. Кузнецов. -Киров. НИИСХ Северо-Востока, 2000, 66 стр

- Лакин, Г. Ф. Биометрия [Текст]/Г. Ф. Лакин. -М.: «Высшая школа», 1990. -352 с

- Меркурьева, Е. К. Генетика [Текст]/Е. К. Меркурьева, З. В. Абрамова, А. В. Бакай и др. -М.: ВО «Агропромиздат», 1991. -446 с

- Тимофеев, Ю. П. Совершенствование методов селекции в молочном скотоводстве [Текст]/Ю. П. Тимофеев, М. Д. Дедов//Зоотехния. -1995.-№4.-С. 3-6

- Шендаков, А. И. Модернизация селекции в молочном скотоводстве Орловской области [Текст]/А. И. Шендаков//Молочное и мясное скотоводство.-2008. -№6. -С. 15-19

- Finley, A. O. Hierarchical spatial modeling of additive and dominance genetic variances for large spatial trial datasets [Text]/A. O. Finley, S. Banerjee, P. Waldmann, T. Ericsson//Biometrics. -June 2009. -65, 441-451