Оценка эффективности применения преобразования групповых сигналов в сенсорных сетях

Автор: Иванов В.В., Воронков Г.С., Лопухова Е.А., Кузнецов И.В.

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Технологии телекоммуникаций (труды коллег и учеников Бурдина В.А.)

Статья в выпуске: 1 т.20, 2022 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ проблем обеспечения энергоэффективности в сенсорных сетях. Традиционные методы обеспечивают либо повышение энергоэффективности, либо снижение задержки. Кратко описан метод группового преобразования сигналов и показано, что вероятностные характеристики сигналов датчиков систем Интернета вещей, например подключенного автомобиля, удовлетворяют требованиям, необходимым для применения описанного метода. Проведенное моделирование показывает эффективность указанного метода для улучшения параметров аналого-цифрового преобразования. Показано, что уровень ошибки квантования может быть снижен в два раза, а отношение сигнал-шум аналого-цифрового преобразователя увеличено на 8 дБ. Также показано, что значение эффективного количества бит может быть снижено на 1, что уменьшает длину кодового слова (и, следовательно, задержку) и улучшает энергоэффективность на 34 % в случае 8-битного аналого-цифрового преобразователя. Дальнейшие исследования могут быть направлены на использование преобразования групповых сигналов для улучшения помехоустойчивости систем связи Интернета вещей.

Дифференциальное преобразование, энергоэффективность, обработка сигналов, сенсорные сети, интернет вещей

Короткий адрес: https://sciup.org/140295763

IDR: 140295763 | УДК: 621.396.66 | DOI: 10.18469/ikt.2022.20.1.07

Текст научной статьи Оценка эффективности применения преобразования групповых сигналов в сенсорных сетях

Системы IoT (англ. «Internet of Things», Интернет вещей), призванные повысить качество жизни, приобретают все большую популярность. Существенное место в исследованиях, посвященных этому направлению, уделяют улучшению энергоэффективности сенсорных систем и систем беспроводной передачи данных, а также повышению качества связи [1–4]. Связь между элементами системы IoT может осуществляться как с помощью беспроводных сетей малого радиуса действия, так и с помощью WLAN (англ. «Wireless Local Area Network», беспроводная локальная сеть), а также с использованием сетей мобильной связи. При этом в сетях 5 и 6 поколения минимизация задержек и энергоэффективность являются краеугольными камнями [5; 6]. Но сети IoT реализуются на базе уже функционирующих систем связи и технологий, поэтому актуальны вопросы повышения энергоэффективности и снижения объема передаваемых данных без ухудшения качества связи.

Существуют различные способы достижения энергоэффективности в беспроводных сетях: решения для кратковременной гибернации, управление мощностью через канал случайного доступа, применение многомерных диаграмм созвездий [7–11]. Но все эти методы позволяют снизить энергопотребление, но не приводят к уменьшению объема передаваемых сообщений и соответственно к уменьшению задержек. Другим вариантом повышения энергоэффективности за счет снижения средней мощности исход- ных сигналов является согласованное групповое преобразование сигналов [12]. В данной работе анализируется эффективность применения этого метода в системах WSN (англ. «Wireless Sensor Networks», беспроводные сенсорные системы).

Метод группового преобразования сигналов

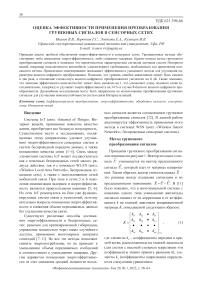

Принципы группового преобразования сигналов показаны на рисунке 1. Вектор исходного сигнала U уменьшается на вектор предсказанного сигнала U, который идет от матрицы кодирования. Таким образом, вектор сигналов канала E – это разница между входными сигналами и их предсказанными значениями: E = U - U. В [11] было показано, что в многоканальной системе с каналами одного типа уменьшение амплитуды сигналов зависит от их корреляции и от коэффициента k на главной диагонали ковариационной матрицы K , описываемой следующим образом:

к . к _ •к

11 121 к •к_

12 22 •

, kY.

k 2 n

• k

nn -I n X n

где элементы kii – коэффициенты передачи в прямой ветви, расположенные на главной диагонали (для систем с высокой степенью корреляции эти коэффициенты можно принять равными k ), элементы kij (коэффициенты корреляции) определяются следующим уравнением:

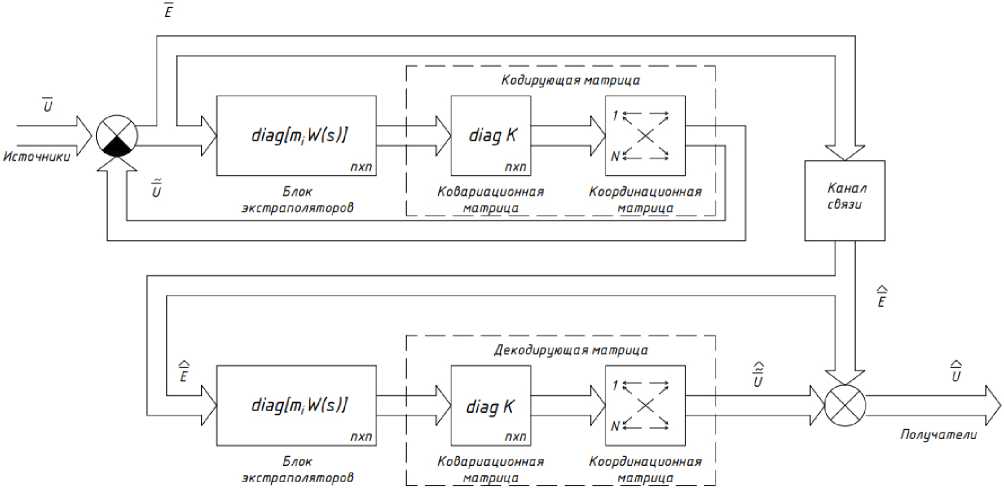

Рисунок 2. Снижение средней амплитуды сигнала от коэффициента k

11N kij = E( ut - u)(ъ - u), (2)

a,a, Nm 7

i j t 1

где u – каналы с номерами i и j , u – средние значения этих сигналов, о - среднеквадратичное значение их ошибок, N – число выборок. Преимущество этой схемы в том, что она синтезирована без решения оптимизационной задачи, поэтому ее вычислительная сложность невелика, а эффективность сжатия амплитуды сигналов полностью определяется их корреляционными свойствами и коэффициентами передачи на главной диагонали координационной матрицы.

В то же время в [3] показано, что данные некоторых датчиков в системе IoT имеют высокую степень корреляции. Например, в соответствии с [13] значение коэффициента корреляции в сен- сорной системе подключенного автомобиля меняется в диапазоне от 0,75 до 0,99. Это позволяет протестировать метод группового преобразования сигналов для системы WSN.

Моделирование и анализ результатов

Для трехканальной системы было проведено моделирование с целью определения зависимости между уменьшением амплитуды сигналов и значением коэффициента k. Коэффициенты корреляции были приняты равными 0,9 в соответствии с данными о корреляции показаний датчиков [13]. Коррелированные последовательности синтезировались с помощью алгоритма, описанного в [14]. Сигналы синтезировались с помощью MATLAB, а структура группового преобразования сигналов была построена в Simulink. Результаты моделирования приведены на рисунке 2.

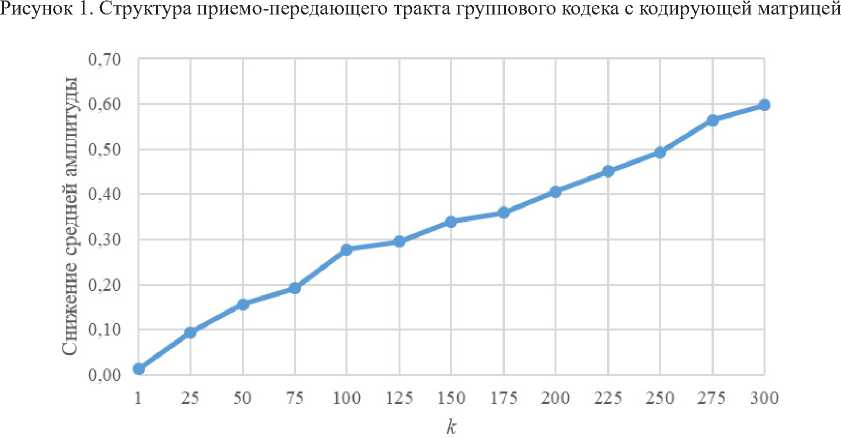

Рисунок 3. Зависимость уровня ошибки квантовании от коэффициента k

Рисунок 4. Зависимость отношения сигнал/шум от коэффициента k

Видно, что для значений коэффициента k на главной диагонали координационной матрицы, определяющих коэффициент передачи в прямой ветви, превышающих 250, средняя амплитуда уменьшается более чем в два раза (на 50 % и более).

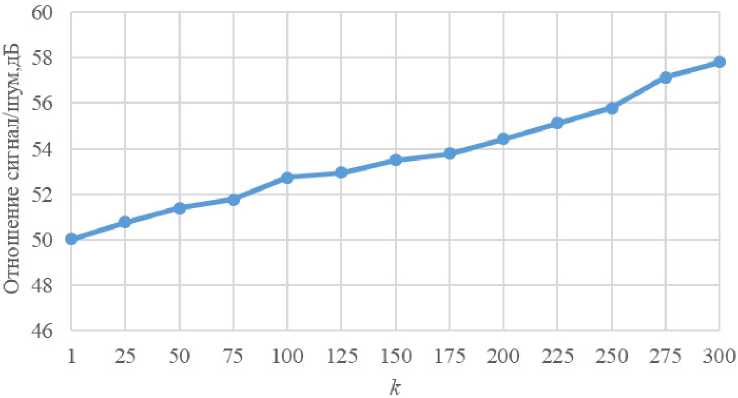

Проанализируем полученный результат с точки зрения аналого-цифрового преобразования разностных сигналов. Прежде всего, уменьшение амплитуды сигналов позволяет снизить уровень ошибки квантования Q аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и увеличить отношение сиг-нал/шум (С/Ш) АЦП. Зависимость Q и С/Ш АЦП от k показана на рисунке 3 и 4 соответственно.

Видно, что ошибка уровня квантования уменьшается в зависимости от k , что сокращает ошибку восстановления сигнала при приеме.

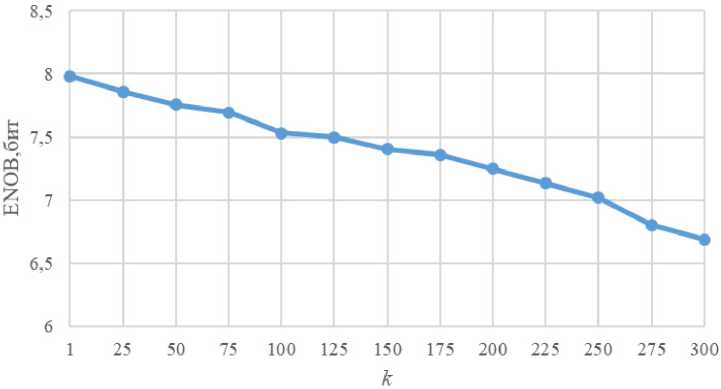

Следующий параметр АЦП, на который влияет амплитуда входного сигнала, – эффективное количество бит (ENOB). Зависимость ENOB от k для 8-битного АЦП показана на рисунке 5.

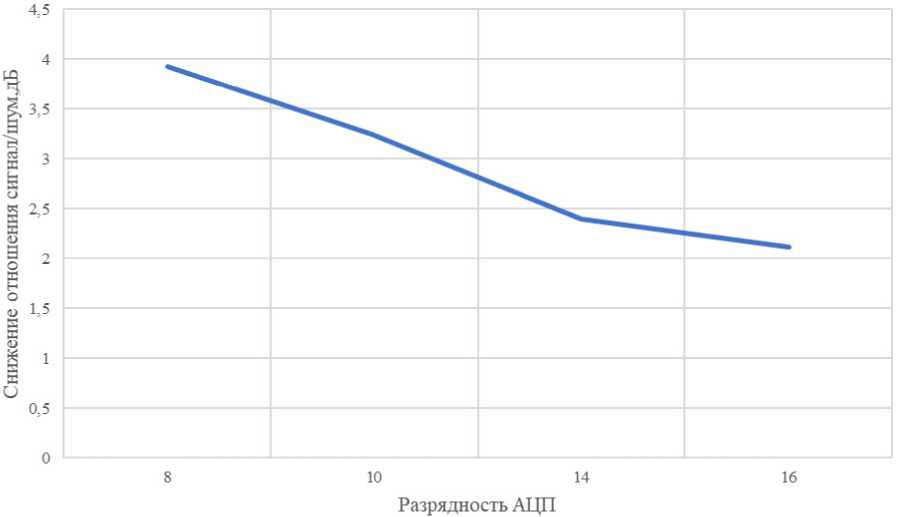

Для значений k , превышающих 250, значение ENOB падает ниже 7. Это означает, что длина кодового слова на выходе АЦП может быть уменьшена на 1 без ухудшения качества канала, поэтому время передачи также будет уменьшено. При этом, согласно формуле Шеннона, отношение сигнал/шум системы также может быть уменьшено. Рассчитаем зависимость С/Ш от величины k (рисунок 6). Расчет проводился для начального значения С/Ш, равного 13 дБ, что является одним из типичных значений в системах LTE, и для трех стандартных значений разрешения АЦП: 256 (8 бит), 16384 (14 бит) и 65536 (16 бит).

Уменьшение отношения С/Ш означает, что можно уменьшить не только задержку, но и мощность передачи беспроводной системы. По результатам, показанным на рисунке 6, ее можно уменьшить с 2,1 дБ для 16-битного АЦП до 3,9 дБ для 8-битного АЦП.

С точки зрения схемотехники это позволяет заменить выходной усилитель на менее мощный.

Рисунок 5. Зависимость ENOB от коэффициента k

Рисунок 6. Снижение отношения С/Ш от разрядности АЦП

Проиллюстрируем это на примере двух усилителей производства Analog Devices: HMC374 и HMC374SC70E. Оба они могут использоваться в системах LTE, но их выходные мощности составляют 21,5 и 18 дБм соответственно, а потребляемая мощность – 0,488 и 0,320 Вт. Энергоэффективность ( EnEf ) можно оценить по уравнению:

R ( бит/с )

EnEf = pI I , (3) P V Вт )

где R – скорость передачи данных в системе, а P – потребляемая мощность. В случае постоянной скорости передачи данных выигрыш в энергоэффективности будет полностью определяться потребляемой мощностью усилителей и в рассматриваемом примере составит 34 %.

Заключение

Моделирование показывает, что для высококоррелированных данных с датчиков в системе IoT можно уменьшить длину кодового слова на выходе АЦП на один бит без потери качества связи. Это позволяет как улучшить энергоэффективность, так и снизить задержку, благодаря уменьшению ENOB АЦП и С/Ш системы. Вычислительная сложность невелика, поэтому применение метода групповой обработки сигналов на основе матрицы кодирования не приведет к существенному увеличению сложности системы. Таким образом, указанный метод может быть эффективно применен в системах WSN IoT. Но в то же время результаты моделирования можно интерпретировать следующим образом:

возможность снижения С/Ш показывает возможность установления устойчивой связи без потери качества при более высоком уровне шума в канале. Таким образом, метод группового преобразования сигналов может рассматриваться как способ повышения помехоустойчивости WSN. Это свойство схоже с технологией заимствования кадров, применяемой в мобильной радиосвязи, и требует дальнейших исследований.

Исследование выполнено в рамках работ по государственному заданию Минобрнауки России для ФГБОУ ВО «УГАТУ» (код научной темы # FEUE-2021-0013, соглашение № 075-03-2021014) в молодежной научно-исследовательской лаборатории НОЦ «Сенсорные системы на основе устройств интегральной фотоники».

Список литературы Оценка эффективности применения преобразования групповых сигналов в сенсорных сетях

- Toward QoI and energy-efficiency in Internetof-Things sensory environments / C.H. Liu [et al.] // IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing. 2014. Vol. 2, no. 4. P. 473–487.

- FFSC: an energy efficiency communications approach for delay minimizing in internet of things / Y. Liu [et al.] // IEEE Access. 2016. Vol. 4. P. 3775–3793.

- Energy-efficient collaborative sensing: Learning the latent correlations of heterogeneous sensors / Y. Liang [et al.] // ACM Transactions on Sensor Networks (TOSN). 2021. Vol. 17, no. 3. P. 1–28.

- Green industrial Internet of Things architecture: An energy-efficient perspective / K. Wang [et al.] // IEEE Communications Magazine. 2016. Vol. 54, no. 12. P. 48–54.

- Hattachi R.E., Erfanian J. NGMN 5G White Paper. NGMN Alliance, 2015.

- 6G: The Next Horizon: From Connected People and Things to Connected Intelligence / ed. by P. Zhu, W. Tong. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

- Energy management in mobile networks towards 5G / D. Sabella [et al.] // Studies in Systems, Decision and Control. 2016. Vol. 50. P. 397–427.

- Holma H., Toskala A. LTE for UMTS: OFDMA and SC-FDMA Based Radio Access. Hoboken: Wiley, 2009. 450 p.

- Markiewicz T.G. An energy efficient qam modulation with multidi-mensional signal constellation // International Journal of Electronics and Telecommunications. 2016. Vol. 62. P. 159–165.

- Design of an energy-efficient multidimensional secure constellation for 5G communications / W. Li [et al.] // 2019 IEEE International Conference on Communications Workshops, ICC Workshops 2019 – Proceedings. 2019.

- Peng Y., Andrieux G., Diouris J.F. Minimization of energy consumption for OOK transmitter through minimum energy coding // Wireless Personal Communications. 2022. Vol. 122. P. 2219–2233.

- Voronkov G.S., Smirnova E.A., Kuznetsov I.V. The method for synthesis of the coordinated group DPCM codec for unmanned aerial vehicles communication systems // Proceedings – ICOECS 2019: 2019 International Conference on Electrotechnical Complexes and Systems. 2019.

- Ganesan A., Rao J., Shin K. Exploiting consistency among heterogeneous sensors for vehicle anomaly detection // SAE Technical Papers. 2017. № 2017-01-1654. 9 p.

- Viswanathan M. Wireless Communication Systems in Matlab, 2nd ed. Independently published, 2020. 384 p.