Оценка эффективности серелаксина в лечении пациентов с острой декомпенсацией сердечной недостаточности: пятилетний опыт наблюдения

Автор: Кольцов А. B.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4 т.37, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: оценить эффективность серелаксина с последующим переходом на квадритерапию в лечении пациентов с острой декомпенсацией сердечной недостаточности (ОДСН) в долгосрочной перспективе.Материал и методы. Проведено пятилетнее наблюдательное, сравнительное, продольное исследование с участием 34 пациентов с сердечной недостаточностью (СН). Выполнялись стандартные лабораторные и инструментальные методы обследования, в том числе с определением уровня Nt-proBNP, выполнением электрокардиографии (ЭКГ), эхокардиографии (ЭхоКГ). Оценивалось качество жизни на основе опросника SF-36, состояние здоровья определялось с помощью визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), составлялся прогноз выживаемости с помощью шкалы MAGGIC и калькулятора Seattle Heart Failure Model. Проводилась оценка приверженности к лечению с помощью опросника КОП-25.Результаты. На фоне терапии серелаксином на 14-е сут отмечалось достоверно значимое снижение (p ˂ 0,05) уровня Nt-proBNP, давления в легочной артерии, а также повышение фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) в среднем на 5%, что совпадало с нивелированием проявлений декомпенсации СН и улучшением клинико-инструментальных показателей. Отмечалось статистически достоверное (p ˂ 0,05) улучшение качества жизни на основе субъективной оценки пациентом. Фиксировалась стойкая положительная динамика на основании опросника SF-36 по всем показателям состояния здоровья, не только физического, но и социального и психического. Последующее назначение квадритерапии снижало уровень смертности в исследуемой когорте пациентов, а также повышало приверженность к лечению.Заключение. Использование серелаксина не приводит к снижению сердечно-сосудистой смертности, однако уменьшает количество госпитализаций по причине ОДСН. Последующее назначение квадритерапии повышает качество жизни, физическую и социальную активность, приверженность к проводимому лечению. Обратное ремоделирование левых камер сердца и повышение ФВ ЛЖ характеризуется снижением функционального класса хронической сердечной недостаточности (ХСН), что свидетельствует о влиянии данной терапии на ключевые патогенетические механизмы заболевания.

Сердечная недостаточность, декомпенсация, серелаксин, квадритерапия, валсартан/сакубитрил, арни, дапаглифлозин

Короткий адрес: https://sciup.org/149141444

IDR: 149141444 | УДК: 616.12-008.46-036.11-085.22 | DOI: 10.29001/2073-8552-2022-37-4-129-138

Текст научной статьи Оценка эффективности серелаксина в лечении пациентов с острой декомпенсацией сердечной недостаточности: пятилетний опыт наблюдения

Декомпенсация сердечной недостаточности (СН) является основной причиной госпитализации в стационар, при этом от 10 до 15% всех пациентов погибают в течение 60–90 дней после выписки. Данные значения существенно превышали аналогичные показатели у пациентов со стабильным течением хронической сердечной недостаточностью (ХСН) [1]. Риск смерти таких пациентов становится в 5–10 раз больше даже после первого эпизода госпитализации по поводу острого течения СН, в связи с чем можно предположить, что происходят необратимые изменения в органах и системах пациента, которые приводят к ускорению прогрессирования заболевания и увеличивают риск смерти. Однако на настоящий момент не существует препаратов, которые были бы направлены исключительно на лечение острой декомпенсации СН (ОДСН).

Серелаксин представляет собой рекомбинантную форму человеческого релаксина-2. Гормон релаксин синтезируется во время беременности и оказывает сосудорасширяющее, противофибротическое и противовоспалительное действие, тем самым воздействуя на сердечно-сосудистую систему (ССС) и почечную функцию.

Исследование RELAX-AHF показало клиническое преимущество препарата серелаксин в виде уменьшения частоты обострений СН во время госпитализации, а также более низкой сердечно-сосудистой смертности в течение 180 дней по сравнению с плацебо [2]. Последующее за ним исследование RELAX-AHF-2 было ориентировано на оценку снижения сердечно-сосудистой смертности через 180 дней и уменьшения количества повторных декомпенсаций СН в течение 5 дней от момента госпитализации по поводу ОДСН. Кардиоваскулярная смерть на 180-й день наблюдения была зафиксирована в 285 случаях (8,7%) из группы серелаксина и в 290 случаях (8,9%) – у пациентов из группы плацебо (HR 0.98; 95% ДИ: 0,83–1,15; p = 0,77). Ухудшение течения СН регистрировалось в 227 случаях (6,9%) из группы серелаксина и в 252 (7,7%) – из группы плацебо (HR 0,89; 95% ДИ: 0,75–1,07; p = 0,19). Таким образом, достоверных отличий между группами зафиксировано не было.

За последние десять лет появились новые группы препаратов, которые стали более эффективными в лечении ХСН. В 2014 г. были опубликованы результаты исследования PARADIGM-HF, в котором оценивалась эффективность LCZ696 (валсартан/сакубитрил, относящийся к группе ангиотензиновых рецепторов и непри-лизина ингибитор (АРНИ)) и эналаприла у пациентов с ХСН со сниженной ФВ ( n = 8442) [3]. Значительное клиническое превосходство LCZ696 послужило поводом для прекращения исследования досрочно уже через 27 мес. от его начала. Было показано, что на фоне использования LCZ696 пациенты в меньшей степени нуждались в усилении терапии ХСН, в том числе в использовании инотропных препаратов, регистрировалось меньше случаев декомпенсации ХСН, эпизодов использования механических средств поддержки сердечной деятельности и трансплантации сердца.

Казалось бы, учитывая звенья патогенеза и современные теории развития ХСН, в настоящий момент используются все возможные препараты для лечения таких больных. Однако новая группа лекарственных веществ приобретает все большее значение – это ингибиторы на-трий-глюкозного котранспортера 2-го типа (SGLT2).

В исследовании EMPA-REG OUTCOME использовался новый сахароснижающий препарат эмпаглифлозин, принадлежащий к группе SGLT2. Основным механизмом действия является глюкозурия. В проксимальных канальцах почек происходит реабсорбция до 90% глюкозы с помощью SGLT2, который обладает низким сродством, но большей транспортной способностью, в дистальных канальцах оставшуюся глюкозу реабсорбирует SGLT1 [4].

В исследовании EMPA-REG OUTCOME проводилась оценка эффективности эмпаглифлозина в отношении больных сахарным диабетом (СД) 2-го типа [5]. Компонентами первичной конечной точки стали сердечно-сосудистая смертность, инфаркт миокарда и инсульт. Всего в исследование были включены 7028 пациентов, 28% из которых составляли женщины. Период наблюдения в среднем составил 37 мес. По результатам исследования частота наступления первичной конечной точки регистрировалась достоверно ниже в группе эмпаглифлози-на (490/4687; 10,5%) по сравнению с плацебо (282/2333; 12,1%) (р ˂ 0,001). Отмечалось снижение риска общей смертности на 32% и сердечно-сосудистой смертности на 38% (р ˂ 0,001), при этом частота госпитализаций по поводу СН снизилась на 35% (р ˂ 0,002). Более того, в группе эмпаглифлозина увеличивалось время до первого назначения петлевых диуретиков в данной когорте больных на 38% (р ˂ 0,001), что говорит о профилактике развития СН. Что касается снижения частоты госпитализаций по поводу СН, то полученные результаты регистри- ровались одинаково как у больных с анамнезом СН, так без такового [4].

Цель настоящего наблюдения: оценить эффективность серелаксина с последующим переходом на квадри-терапию (АРНИ, SGLT2, β-блокаторы, антагонисты минералокортикоидных рецепторов) в лечении пациентов с ОДСН в долгосрочной перспективе.

Материал и методы

В течение 2015–2021 гг. проведено наблюдательное, сравнительное, продольное исследование с участием 34 пациентов.

Критерии включения: пациенты обоих полов старше 18 лет, поступившие на стационарное лечение по поводу ОДСН, оцененной по уровню Nt-proBNP ≥ 1400 пг/мл.

Критерии исключения: острый коронарный синдром в настоящее время или в течение 30 дней до включения, ОДСН вследствие значимой аритмии, беременность или лактация, острый миокардит, хирургическое вмешательство в течение 60 дней до скрининга, гиперчувствительность к серелаксину, уровень СКФ ˂ 30 мл/мин/1,73 м2.

Перед проведением комплекса необходимых исследований пациенты подписывали информированное добровольное согласие. Работа выполнена в соответствии с требованиями Хельсинкской декларации Всемирной медицинской организации (2013).

Во время госпитализации всем пациентам выполнялись следующие анализы и методы исследования: общеклинический анализ крови, стандартный биохимический анализ крови, в том числе с подсчетом СКФ по формуле CKD-EPI, оценка электролитного статуса, уровня Nt-proBNP. Определялись параметры гемодинамики: частота сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давление (АД), сатурация крови (SpO2). Выполнялись инструментальные методы обследования: эхокардиография (ЭхоКГ) на первые и пятые сутки госпитализации, электрокардиография (ЭКГ), рентгенография органов грудной клетки. Оценивалось качество жизни на основе опросника SF-36, оценка состояния здоровья осуществлялась с помощью визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), составлялся прогноз выживаемости с помощью шкалы MAGGIC и калькулятора SHFM (Seattle Heart Failure Model). Проводилась оценка приверженности к лечению с помощью опросника КОП-25. В дальнейшем данный объем обследования проводился ежегодно.

Всем пациентам выполнялась 48-часовая инфузия серелаксина в дозе 30 мкг/кг/сут при постоянной скорости введения 10 мл/ч. Пациенты находились в палате интенсивной терапии под постоянным контролем параметров гемодинамики. В последующем назначалась стандартная терапия для лечения ХСН (диуретики, β-блокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), блокаторы рецепторов к ангиотензину 2 (БРА), антагонисты минералокортикоидных рецепторов), в том числе c использованием комбинаций АРНИ и SGLT2. Период наблюдения составил 5 лет (260 нед.).

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с помощью пакета программ IBM SPSS STATISTICS, Version 25.0. Нормальность распределения признаков проверялась с помощью критерия Шапиро – Уилка. Нормально распределенные количественные показатели описывались средними значениями (m) и стандартными отклонениями (SD), при отсутствии нормального распределения – медианами (Me) и межквартильными промежутками [LQ; HQ]. Категориальные показатели представлены абсолютными и относительными (в %) частотами. Значимость различий количественных показателей в связанных выборках на трех и более этапах наблюдения проверялась по критерию Фридмена, парные сравнения показателей в группах выполнялись по критерию Уилкоксона с поправкой Бон-феррони на множественность сравнений. Для проверки статистической значимости различий показателей в независимых группах стандартного лечения и квадритерапии использовался критерий Манна – Уитни. Пороговый уровень значимости статистических выводов составлял 0,05.

Результаты и обсуждение

Всего в исследование были включены 34 пациента, в том числе 26 мужчин и 8 женщин. Возраст пациентов составил 68,5 ± 13,9 лет, 14 пациентов на момент включения в исследование курили. У большинства пациентов регистрировался III функциональный класс (ФК) NYHA. Фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) составила 42 [35,0; 47,0] %, 11 пациентов имели ФВ ЛЖ ˂ 40%, 23 пациента – ˃ 40%. Средняя ЧСС составила 80 ± 16,7 уд/мин. При этом у 21 пациента регистрировалась фибрилляция предсердий. Уровень Nt-proBNP на момент включения в исследование составил 4226 [2191; 9000] пг/мл, а уровень СКФ – 62,1 [35,2; 47,0] мл/мин/1,73 м2. У 8 пациентов в анамнезе были операции аортокоронарного шунтирования, у 10 пациентов были выполнены баллонная ангиопластика и стентирование, у 4 пациентов – протезирование клапанного аппарата. Из коморбидной патологии у 9 пациентов отмечалось наличие сахарного диабета (СД) 2-го типа, требующего постоянной сахароснижающей терапии, у 12 пациентов имела место анемия (легкой степени тяжести), у 5 пациентов – хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), у 6 пациентов – острое нарушение мозгового кровообращения.

На фоне инфузии серелаксина у 14 пациентов (41,2%) регистрировались эпизоды гипотонии, которые потребовали дополнительного введения дофамина в дозе 3– 5 мкг/кг/мин с положительным эффектом. Всем пациентам была выполнена инфузия в полном объеме, показаний для досрочного прекращения введения препарата не было. Переносимость препарата со стороны пациентов была удовлетворительная. На фоне введения препарата возможно снижение цифр артериального давления (АД) в первые четыре часа от начала инфузии, что является закономерной первичной реакцией организма. В дальнейшем при продолжении инфузии происходит стабилизация систолического артериального давления (САД) на определенном уровне.

Использование дофамина в дозировке 3–5 мкг/кг/мин потребовалось у пациентов с исходно низкими цифрами САД (на уровне 90–110 мм рт. ст.), при этом не во всех случаях дофамин вводился на протяжении всех 48 ч. Полученный опыт позволил нам использовать серелак-син у тяжелых больных ХСН с ФВ ЛЖ 20–25% и САД 80– 90 мм рт. ст. Как известно, такие параметры гемодинамики ограничивают использование не только серелаксина, но и стандартной терапии для лечения ХСН (диуретики и иАПФ).

Все пациенты отмечали общее улучшение самочувствия, что проявлялось в виде увеличения количества баллов по данным ВАШ состояния здоровья, также отмечалось повышение толерантности к физической на- грузке, снижение массы тела за счет выделенной жидкости, уменьшение выраженности одышки. В дальнейшем контрольные наблюдения проводились на 5-е и 14-е сут

(табл. 1).

Таблица 1. Основные показатели исследуемой группы

Table 1. The main indicators of the study group

|

Показатели Indicators |

1 сутки 1 day |

5 суток 5 days |

14 суток 14 days |

|

ВАШ (0–100) Visual-analog scale |

35,5* [34,0; 45,0] |

55,0 [50,0; 60,0] |

57,5* [52,0; 63,0] |

|

Вес, кг Weight, kg |

86,1 [82,4; 98,3] |

– |

79,8 [73,4; 89,4] |

|

Креатинин мкмоль/л Creatinine mmol/l |

105,0 [84,0; 153,2] |

98,0 [94,4; 108,0] |

100,7 [88,3; 108,0] |

|

Калий, ммоль/л Potassium, mmol/l |

4,41 [4,04; 4,7] |

4,3 [4,3; 4,51] |

4,43 [4,04; 4,7] |

|

СКФ, мл/мин/1,73м2 GFR, ml/min/1,73m2 |

62,1 [35,2; 71,4] |

64,6 [56,2; 69,7] |

62,1 [59,6; 66,8] |

|

Nt-proBNP, пг/мл Nt-proBNP, pg/ml |

4226 [2191; 9000] |

– |

2581 [1488; 6926] |

|

ФВ ЛЖ, % EF LV, % |

42,0* [35,0; 47,0] |

47,0* [36,0; 51,0] |

– |

|

ДЛА, мм рт. ст. Pulmonary artery pressure, mm Hg. |

40,0* [30,0; 48,0] |

31,0* [28,0; 36,0] |

– |

|

Примечание: * – р < 0,017 – статистическая значимость различий. |

|||

Note: *– р < 0.017 – significant differences.

Достоверных отличий по уровню креатинина, калия, а также СКФ в первые 14 сут от момента введения препарата выявлено не было. Уровень Nt-proBNP значительно превышал пороговое значение, а у некоторых пациентов – и максимальный лабораторный уровень тест-полосок. На фоне проводимой терапии на 14-е сут отмечалось достоверно значимое снижение данного параметра, что совпадало с нивелированием проявлений декомпенсации СН и улучшением других клинико-инструментальных показателей. В дальнейшем оценка уровня Nt-proBNP проводилась для коррекции терапии. Динамика данного показателя достаточно четко указывает на эпизоды декомпенсации ХСН, а также на эффективность проводимой терапии.

Также отмечалось статистически достоверное улучшение качества жизни на основе субъективной оценки пациентом своего состояния здоровья на основе ВАШ. Оценка динамики состояния здоровья с помощью опросника SF-36 представлена в таблице 2.

В течение года наблюдения отмечалась стойкая положительная динамика по всем показателям состояния здоровья, не только физического, но и социального и психического. Это было в первую очередь обусловлено повышением двигательной активности, толерантности к физической нагрузке, уменьшением дискомфортных ощущений (боли), связанной с физической активностью, вследствие чего повышалось социальное функционирование и общее душевное благополучие. Проводимая терапия в основном была направлена на нивелирование проявлений ХСН, а именно уменьшение выраженности отеков и, как следствие, уменьшение веса и повышение толерантности к физической нагрузке, что трактуется пациентом как субъективное улучшение общего самочувствия.

Таблица 2. Результаты заполнения опросника SF-36 в динамике

Table 2. Results of the SF-36 questionnaire completion in dynamics

|

Показатели Indicators |

1 сутки 1 day |

14 суток 14 days |

1 год 1 year |

р |

|

Физическое функционирование Physical functioning |

12,5 [10,0; 25,0] |

20,0 [15,0; 35,0] |

30,0 [25,0; 35,0] |

р 1-2 ˂ 0,001 р 1-3 ˂ 0,001 р 2-3 ˂ 0,003 |

|

Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием Role-physical functioning |

12,5 [0,0; 50,0] |

50,0 [50,0; 75,0] |

75,0 [50,0; 75,0] |

р 1-2 ˂ 0,001 р 1-3 ˂ 0,001 р 2-3 ˂ 0,017 |

|

Интенсивность боли Pain intensity |

41,0 [41,0; 51,2] |

41,0 [41,0; 51,2] |

51,5 [41,0; 62,0] |

р 1-2 ˃ 0,05 р 1-3 ˂ 0,017 р 2-3 ˂ 0,002 |

|

Общее состояние здоровья General health |

35,0 [30,0; 40,0] |

41,0 [35,0; 47,0] |

42,0 [40,0; 52,0] |

р 1-2 ˂ 0,0003 р 1-3 ˂ 0,0001 р 2-3 ˂ 0,017 |

|

Жизненная активность Vital activity |

35,0 [37,5; 50,0] |

40,0 [35,0; 40,0] |

45,0 [40,0; 45,0] |

р 1-2 ˂ 0,001 р 1-3 ˂ 0,001 р 2-3 ˂ 0,001 |

|

Социальное функционирование Social functioning |

37,5 [37,5; 50,0] |

50,0 [50,0; 50,0] |

50,0 [50,0; 50,0] |

р1 -2 ˂ 0,0001 р 1-3 ˂ 0,0001 р 2-3 ˃ 0,05 |

|

Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием Role-emotional functioning |

50,0 [0,0; 66,7] |

66,7 [66,7; 100,0] |

100,0 [66,7; 100,0] |

р 1-2 ˂ 0,0001 р 1-3 ˂ 0,0001 р 2-3 ˂ 0,017 |

|

Психическое здоровье Mental health |

40,0 [36,0; 52,0] |

50,0 [40,0; 56,0] |

52,0 [44,0; 56,0] |

р 1-2 ˂ 0,0001 р 1-3 ˂ 0,0001 р 2-3 ˂ 0,006 |

|

Общее физическое благополучие General physical health |

28,05 [24,7; 31,4] |

31,2 [29,4; 34,0] |

33,6 [31,3; 36,3] |

р 1-2 ˂ 0,0001 р 1-3 ˂ 0,0001 р 2-3 ˂ 0,004 |

|

Общее душевное благополучие General mental health |

39,3 [33,7; 43,6] |

44,4 [41,0; 47,1] |

45,7 [42,7; 48,3] |

р 1-2 ˂ 0,001 р 1-3 ˂ 0,001 р 2-3 ˂ 0,017 |

Уменьшение выраженности одышки и возможность спать лежа, а не сидя приводили к снижению уровня бессонницы и сонливости в течение дня, тем самым уменьшая общую тревогу и депрессию. Обработка полученных данных показала статистически значимую динамику не только в краткосрочном периоде после введения препарата, но и в течение года.

По результатам наблюдения отмечалось статистически значимое снижение давления в легочной артерии, а также повышение ФВ ЛЖ в среднем на 5%. Остальные параметры, по данным ЭхоКГ, достоверных отличий не имели. Полученные результаты по улучшению ФВ ЛЖ объясняются механизмом действия серелаксина. Введение препарата вызывает значительное снижение системного сосудистого сопротивления, давления в правом предсердии, давления заклинивания легочной артерии, легочного сосудистого сопротивления и давления в легочной артерии, причем в большинстве случаев данный результат появлялся уже в самом начале введения препарата [6]. Результаты исследований свидетельствуют о том, что серелаксин снижает пред- и постнагрузку за счет быстрой системной артериальной и венозной вазодилатации с потенциальным воздействием на прекапиллярное легочное русло [7].

Для оценки прогноза выживаемости пациентов с ХСН применялась шкала MAGGIC, позволяющая оценить годовую и трехлетнюю вероятность смертности пациентов. Анализ выживаемости показал, что летальность в первый год наблюдения составила 12,2% [6,0; 16], при этом через 3 года данный показатель увеличился до 29,2% [15,3; 36,9] (Me [LQ; HQ]). Данные результаты вполне сопоставимы с данными исследования ЭПОХА-ХСН, где медиана времени дожития составила 3,8 года (95% ДИ: 3,4–4,2) у пациентов с III–IV ФК ХСН, в то время как у пациентов с I–II ФК ХСН данный показатель составил 8,4 года (95% ДИ: 7,8–9,8). Смертность от любых причин составляла 10,2% в год (III–IV ФК ХСН) [8].

Дополнительно была посчитана выживаемость пациентов с использованием калькулятора SHFM. Так, прогнозируемая смертность в течение первого года составила 10% с постепенным увеличением до 19,5 и 46% к концу второго и пятого года соответственно. Средняя расчетная продолжительность жизни составила 6,2 года. Полученные данные имеют схожие результаты с работой Н.Г. Виноградовой, где общая смертность пациентов с СН за 2 года составила 10,2 и 29,9% в группе специализированного наблюдения и в группе амбулаторной практики по месту жительства соответственно [9]. В работе Д.С. Полякова в ходе 4-летнего наблюдения за выборкой пациентов с ОДСН конечная точка (смерть по любой причине) была зафиксирована в 50,3% случаев среди больных моложе 75 лет, среди более пожилых – в 59,4% [10]. Таким образом, несмотря на возможности современной отечественной медицины, смертность по причине СН остается высокой.

Оценка прогноза пациента является полезной функцией, однако мало применима в достижении положительного результата в лечении ХСН. Напротив, оценка приверженности к проводимой терапии имеет прямое клиническое применение и может повлиять на прогноз заболевания. В настоящий момент в клинической практике используется Российский опросник количественной оценки приверженности к лечению КОП-25 [11] (табл. 3).

Из представленной таблицы 3 видно, что все пациенты имели низкую приверженность к лекарственной терапии, медицинскому сопровождению, модификации образа жизни и интегральную приверженность к лечению на момент начала наблюдения. Однако анализ, проведенный через один год, показал, что на фоне адекватной терапии, направленной на нивелирование проявлений

ХСН, у пациентов по мере улучшения их здоровья отмечалось повышение приверженности к медицинскому сопровождению. Так, пациенты привыкают к ведению дневника самоконтроля с ежедневной фиксацией параметров гемодинамики, общего самочувствия, веса, баланса жидкости, что начинает восприниматься как ежедневная рутина и не вызывает неудобств. Также пациенты, которые отмечают положительную динамику своего здоровья, становятся более привержены к систематическим лабораторно-инструментальным методам обследования и контрольным врачебным осмотрам, которые способствуют своевременной корректировке тактики лечения.

Таблица 3. Приверженность к терапии исследуемой группы в динамике на основании опросника КОП-25, Me [ LQ ; HQ ]

Table 3. Adherence to the therapy of the study group in dynamics based on the COP-25 questionnaire, Me [ LQ ; HQ ]

|

Приверженность к лекарственной терапии Adherence to drug therapy |

Приверженность к медицинскому сопровождению Commitment to medical support |

Приверженность модификации образа жизни Commitment to lifestyle modification |

Интегральная приверженность к лечению Integral adherence to treatment |

|

|

Начало исследования Study initiation |

45,3 [37,8; 54,6] |

39,8* [31,7; 54,2] |

36,7 [32,3; 43,1] |

41,3* [34,6; 50,4] |

|

1 год 1 year |

48,6 [42,4; 53,5] |

45,6* [37,8; 55,8] |

39,5 [33,6; 43,8] |

45,3* [39,2; 49,4] |

|

р ˃ 0,05 |

р ˂ 0,05 |

р ˃ 0,05 |

р ˂ 0,05 |

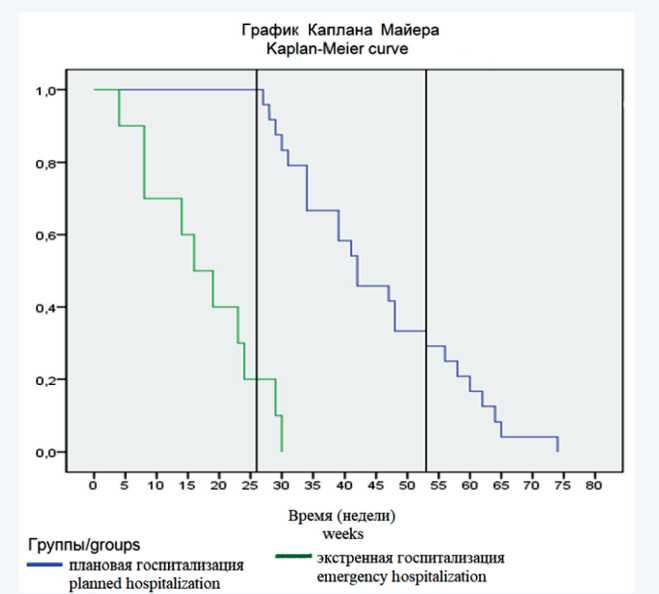

Анализ госпитализаций, проведенный на основании критерия: была ли это плановая госпитализация или по причине ОДСН, показал, что 10 пациентов были госпитализированы по причине ОДСН, а 24 были госпитализированы планово. При этом плановые госпитализации в большинстве случаев (n = 16) проходили в период с 23-й по 56-ю нед. от момента начала наблюдения, 8 пациентов были госпитализированы спустя 53 нед. Госпитализации по причине ОДСН в большинстве случаев ( n = 8) были зафиксированы в период до 26 нед. от момента начала наблюдения (рис. 1).

Рис. 1. Повторная госпитализация пациентов

Fig. 1. Readmission of patients

Таким образом, из представленной когорты больных (n = 34) 29,5% были госпитализированы в течение 6 мес. от момента начала наблюдения по причине ОДСН, оставшиеся пациенты были госпитализированы планово: 47% в течение года от момента начала наблюдения, оставшиеся 23,5% – спустя 53 нед. от момента начала наблюдения (табл. 4).

Таблица 4. Сравнительный анализ подгрупп в зависимости от вида повторной госпитализации

Table 4. Comparative analysis of subgroups depending on the type of readmission

|

Показатели Indicators |

Госпитализация ОДСН ( n = 10) Admission due to acute decompensation ( n = 10) |

Плановая госпитализация ( n = 24) Planned hospitalization ( n = 24) |

р |

|

Возраст, лет Age, years |

69,5 [69,0; 80,0] |

67,0 [54,0; 78,0] |

˃ 0,05 |

|

ФВ ЛЖ, % EF LV, % |

35,5 [27,0; 43,0] |

43,0 [40,0; 50,0] |

˂ 0,05 |

|

Nt-pro BNP, пг/мл Nt-pro BNP, pg/ml |

7530 [3895; 9000] |

3721 [2191; 8770] |

˂ 0,05 |

КОП-25

|

Приверженность к лекарственной терапии Adherence to drug therapy |

42,0 [37,8; 44,3] |

47,2 [37,8; 55,6] |

˂ 0,05 |

|

Приверженность медицинскому сопровождению Commitment to medical support |

37,3 [22,7; 44,0] |

44,0 [31,7; 55,6] |

˂ 0,05 |

|

Приверженность модификации образа жизни Commitment to lifestyle modification |

35,0 [29,6; 38,3] |

37,6 [33,3; 45,3] |

˂ 0,05 |

Окончание табл. 4

End of table 4

|

Показатели Indicators |

Госпитализация ОДСН ( n = 10) Admission due to acute decompensation ( n = 10) |

Плановая госпитализация ( n = 24) Planned hospitalization ( n = 24) |

р |

|

Интегральная приверженность к лечению Integral adherence to treatment |

38,3 [34,3; 41,4] |

43,8 [34,6; 51,3] |

˂ 0,05 |

MAGGIС

|

Общий балл Total |

25,0 [21,0; 25,0] |

16,0 [13,0; 25,0] |

˂ 0,05 |

|

Риск смерти в 1-й год Mortality risk in 1 year |

16,0 [11,1; 16,0] |

7,0 [5,2; 16,0] |

˂ 0,05 |

|

Риск смерти на 3-й год Mortality risk in 3 years |

36,9 [26,9; 36,9] |

17,5 [13,4; 36,9] |

˂ 0,05 |

При сравнении групп пациентов, которые были госпитализированы планово и по причине ОДСН, были получены следующие результаты. Обе подгруппы были сопоставимы по возрасту, однако имели достоверно значимые различия по таким показателям, как уровень Nt-proBNP и ФВ ЛЖ. Сравнение анализа прогнозируемой смертности продемонстрировало более высокие риски у пациентов, госпитализированных по поводу ОДСН. Оценка результатов заполнения опросника КОП-25 показала, что пациенты, госпитализированные планово, имели большую приверженность к лечению, лекарственной терапии, медицинскому сопровождению.

Учитывая полученные результаты по количеству госпитализаций в первый год наблюдения, 6 пациентов были отобраны для повторного введения серелаксина минимум через 6 мес. от момента первой инфузии. Повторные введения пациенты переносили удовлетворительно, нежелательных явлений зафиксировано не было. Применение серелаксина в плановом порядке способствовало стабильному течению ХСН и позволило избежать неотложных госпитализаций по поводу ОДСН.

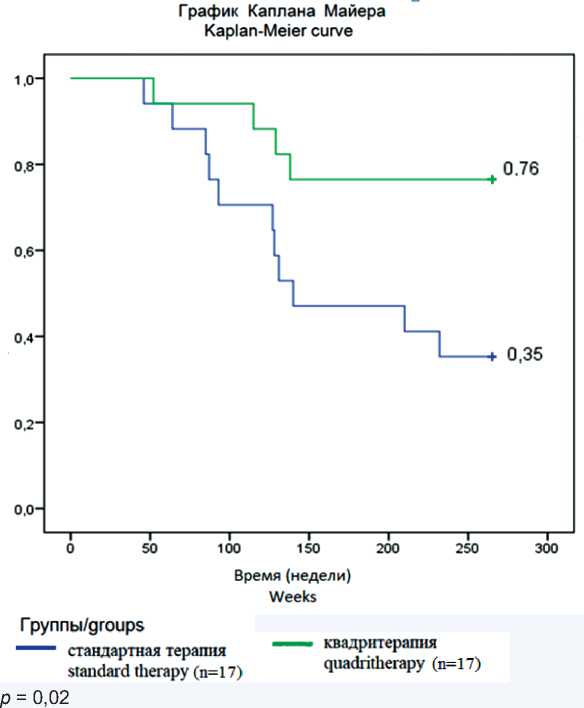

После получения результатов исследования PARADIGM-HF, в котором было доказано снижение сердечно-сосудистой смертности и внезапной смерти на 20%, а также снижение риска смерти от всех причин на 16%, была проведена коррекция терапии [3]. С 2017 г. вместо иАПФ или БРА был назначен валсартан/сакубитрил (АРНИ). Назначение препарата осуществлялось после определения степени приверженности к лекарственной терапии, согласия пациента на прием нового лекарственного препарата. С 2019 г. дополнительно назначался да-паглифлозин (SGLT2). Всего данная комбинация была назначена 17 из 34 пациентов. Таким образом, больные ( n = 17) стали получать современную квадритерапию для лечения ХСН (АРНИ, SGLT2, β-блокаторы, антагонисты минералокортикоидных рецепторов).

Всего за 5 лет наблюдения умерли 15 пациентов из 34. Наибольшая смертность отмечалась на третий год наблюдения. Среди пациентов, получавших квадритера-пию, умерли 4 человека (по одному пациенту в первый и второй год наблюдения, два пациента на третий год наблюдения). Среди пациентов, получавших стандартную терапию, умерли 11 человек (по одному пациенту в первый, четвертый и пятый год наблюдения, по четыре пациента – на второй и третий год). Была выявлена статистически достоверная разница между подгруппами (р ˂ 0,02 по лог-ранговому критерию, рис. 2).

Рис. 2. Анализ смертности пациентов за 5 лет

Fig. 2. Analysis of patient mortality over 5 years

Таким образом, проведенный анализ показал закономерные результаты по смертности, учитывая результаты исследования ЭПОХА-ХСН, где предполагалась смертность от любых причин 10,2% в год (III–IV ФК ХСН) [8]. В выборке умерли 44% пациентов за 5 лет. Однако отмечено значительное клиническое преимущество подгруппы пациентов, получавших квадритерапию. Следует отметить, что большинство пациентов из группы, получавшей серелаксин, умерли в первые 3 года от момента начала исследования и не имели возможности получать квадри-терапию, а тем, кто выжил, была проведена коррекция терапии с первоначальным назначением АРНИ и последующим назначением SGLT2.

Назначение серелаксина не привело к увеличению продолжительности жизни или к снижению смертности, что подтверждено результатами исследования RELAX-AHF-2. Но наш клинический опыт показывает, что это один из наиболее эффективных препаратов, созданный в последнее десятилетие для лечения ОДСН. Его клинические преимущества обусловлены быстрым эффектом от проводимого лечения, стабилизацией больного на фоне ОДСН и улучшением качества жизни.

Полученные результаты определили тактику лечения тяжелых пациентов с высоким ФК ХСН. На момент декомпенсации ХСН серелаксин стабилизировал состояние больного, минимизировал сопутствующую терапию, что давало возможность назначения комбинации валсартана/сакубитрила с постепенной титрацией дозы и дапаглифлозина. В случае невозможности назначения валсартана/сакубитрила по причине низкого САД или отсутствия финансовой возможности для постоянного его приема, пациенту назначался иАПФ или БРА в сочетании с SGLT2 (табл. 5).

Из представленных данных видно, что отмечалась устойчивая положительная динамика в виде снижения уровня Nt-proBNP, что свидетельствует о минимизации активности симпатико-адреналовой (САС) и ренин-ан- гиотензин-альдостероновой систем (РААС) при СН. Стойкое снижение данного показателя характеризуется стабильным течением ХСН и эффективностью проводимой терапии с воздействием на основные патогенетические механизмы. Снижение уровня креатинина и повышение СКФ характеризуют нефропротективное воздействие и улучшение функции почек, что в условиях длительно текущей ХСН является одним из важных эффектов (табл. 6).

Таблица 5. Пятилетняя динамика лабораторно-инструментальных методов обследования

Table 5. Five-year dynamics of laboratory and instrumental methods of examination

|

Показатели Indicators |

Начало исследования Study initiation (n = 34) |

1 год 1 year (n = 32) |

3 года 3 years (n = 21) |

5 лет 5 years (n = 19) |

|

Вес, кг Weight, kg |

86,1 [82,4; 98,3] |

84,0 [78,0; 98,3] |

85,0 [76,0; 103,0] |

85,0 [80,0; 98,0] |

|

p ˃ 0,05 |

p ˃ 0,05 |

p ˃ 0,05 |

p ˃ 0,05 |

|

|

ИМТ, кг/м2 BWI, kg/m2 |

28,4 [25,8; 32,8] |

27,2 [25,8; 33,4] |

29 [27,1; 35,0] |

29,4 [27,0; 32,4] |

|

p ˃ 0,05 |

p ˃ 0,05 |

p ˃ 0,05 |

p ˃ 0,05 |

|

|

Креатинин, мкмоль/л Creatinine, mmol/l |

105,0 [84,0; 153,2] |

109,5 [95,0; 120,0] |

104 [92,0; 113,0] |

93 [90,0; 110,0] |

|

p 1-4 ˂ 0,05 |

p 2-4 ˂ 0,05 |

p 3-4 ˂ 0,05 |

||

|

СКФ, мл/мин/1,73м2 GFR ml/min/1,73m2 |

62,1 [35,2; 71,4] |

60,6 [42,0; 73,7] |

63,3 [58,0; 73,3] |

74,2 [52,4; 82,8] |

|

p 3-4 ˂ 0,05 |

||||

|

Nt-proBNP пг/мл Nt-proBNP pg/ml |

4226 [2191; 9000] |

3978 [3512; 7392] |

2672 [2009; 3142] |

1271 [1249; 1598] |

|

p 1-2 ˂ 0,05 |

p 2-3 ˂ 0,05 |

p 3-4 ˂ 0,05 |

Таблица 6. Пятилетняя динамика данных эхокардиографии

Table 6. Five-year dynamics of echocardiography data

|

Показатели Indicators |

Начало исследования Study initiation ( n = 34) |

1 год 1 year (n = 32) |

3 года 3 years (n = 21) |

5 лет 5 years ( n = 19) |

|

|

Левое предсердие, мм Left atrium, mm |

48,0 [45,0; 51,0] |

45,0 [42,0; 51,0] |

47,0 [44,0; 51,0] |

45,0 [43,0; 50,0] |

p 1-4 ˂ 0,05 p 3-4 ˂ 0,05 |

|

Правое предсердие, мм Right atrium, mm |

45,0 [41,0; 54,0] |

45,5 [42,0; 54,0] |

42,0 [44,0; 54,0] |

42,0 [39,0; 51,0] |

p 3-4 ˂ 0,05 |

|

ЛЖ, мл/м2 Left ventricular end-diastolic volume, ml/m2 |

59,0 [50,0; 60,0] |

53,0 [45,0; 60,0] |

54,0 [47,0; 61,0] |

52,0 [48,0; 58,0] |

p 3-4 ˂ 0,05 |

|

Конечный систолический объем ЛЖ, мл/м2 Left ventricular end-systolic volume, ml/m2 |

41,0 [37,0; 49,0] |

37,0 [34,0; 49,0] |

38,0 [34,0; 53,0] |

36,0 [32,0; 50,0] |

p 1-4 ˂ 0,05 p 3-4 ˂ 0,05 |

|

Толщина задней стенки левого желудочка, мм Left ventricular posterior wall thickness, mm |

12,0 [11,0; 13,0] |

12,0 [11,0; 13,0] |

12,0 [10,0; 12,0] |

12,0 [11,0; 12,0] |

– |

|

Межжелудочковая перегородка, мм Interventricular septum, mm |

12,0 [11,0; 13,0] |

12,0 [11,0; 13,0] |

12,0 [11,0; 12,0] |

12,0 [11,0; 12,0] |

– |

|

Давление в легочной артерии, мм рт. ст. Pulmonary artery pressure, mmHg. |

40,0 [30,0; 48,0] |

31,0 [28,0; 40,0] |

35,0 [28,0; 41,0] |

30,0 [28,0; 32,0] |

p 1-4 ˂ 0,05 p 3-4 ˂ 0,05 |

|

ФВ ЛЖ, % EF LV, % |

42,0 [35,0; 47,0] |

44,0 [38,0; 51,0] |

44,0 [36,0; 48,0] |

44,0 [42,0; 49,0] |

p 1-4 ˂ 0,05 p 3-4 ˂ 0,05 |

Полученные результаты говорят о положительном влиянии проводимой терапии на сократительную функцию сердечной мышцы, а также об обратном ремоделировании полостей сердца, в первую очередь, левых камер сердца. В условиях неизбежного прогрессирования ХСН данный результат можно считать хорошим. Снижение давления в легочной артерии говорит об уменьшении преднагрузки и риска застоя по малому кругу кровообращения, что приводит к снижению рисков накопления жидкости и эпизодов декомпенсации.

Воспаление коронарных сосудов и увеличение постнагрузки является основной причиной фиброза и гипертрофии кардиомиоцитов. При этом увеличение массы тела и старение также способствуют хроническому системному воспалению, что приводит к нарушению регуляции оксида азота и окислительному стрессу и, как следствие, стимулирует жесткость кардиомиоцитов путем увеличения гипертрофии, активации миофибробластов и интерстициального фиброза. Серелаксин потенциально может влиять на ряд этапов прогрессирования, вклю- чая снижение окислительного стресса, фактора некроза опухоли α, приводит к уменьшению жесткости сосудов, а также теоретически обладает способностью уменьшать кардиофиброз путем стимуляции фенотипа фибробластов, разрушающих матрикс [12].

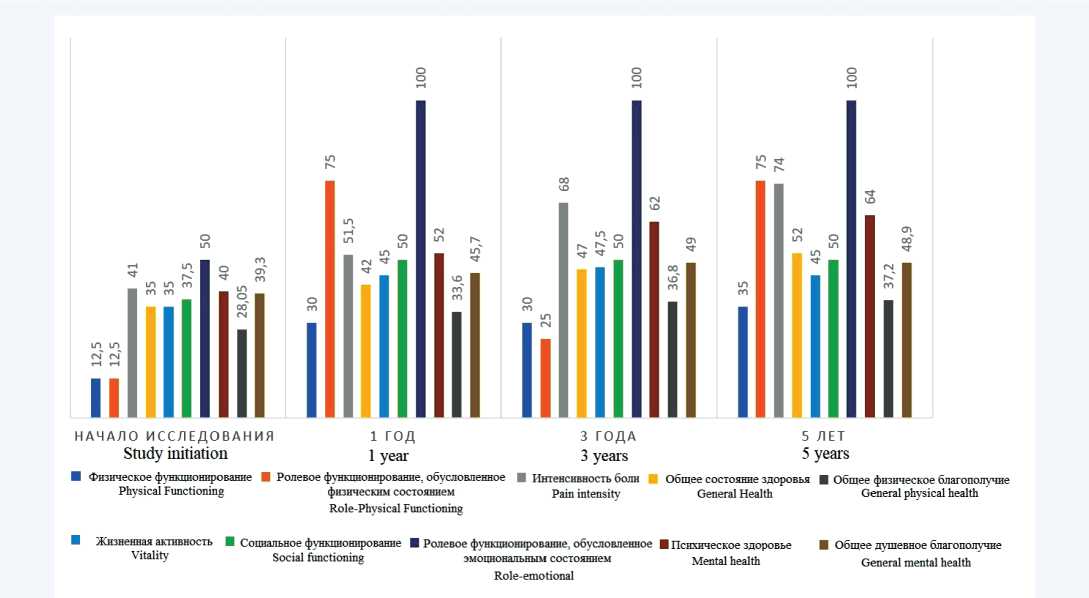

Отмечается статистически достоверная (р ˂ 0,05) положительная динамика по всем показателям опросника SF-36. Однако наибольшие изменения отмечаются в разделах, отражающих физическое состояние пациента (самообслуживание, ходьба, подъем по лестнице, переноска тяжестей и т. п.), данный результат можно считать закономерным. Снижение интенсивности боли, а также повышение жизненной активности благоприятно влияют на психоэмоциональное состояние пациента, повышают его приверженность к проводимой терапии (рис. 3).

Рис. 3. Пятилетняя динамика опросника качества жизни SF-36

Fig. 3. Five-year dynamics of the SF-36 quality of life questionnaire

Анализ пятилетней динамики показал достоверно значимое улучшение приверженности к проводимой терапии (КОП-25) по всем пунктам, начиная от лекарств и медицинского сопровождения до модификации образа жизни, что, в конечном счете, отразилось на интегральном показателе, который составил 41,3 [34,6; 50,4] в начале исследования, 48,0 [43,4; 50,3] – на третьем году наблюдения и 50,0 [37,4; 53,1] – на пятом году ( Ме [ LQ; HQ ], р ˂ 0,05). Учитывая тот факт, что в начале исследования можно говорить о крайне низкой приверженности к терапии, то повышение данного показателя свидетельствует об эффективности проводимой терапии как таковой.

Список литературы Оценка эффективности серелаксина в лечении пациентов с острой декомпенсацией сердечной недостаточности: пятилетний опыт наблюдения

- Gheorghiade M., Vaduganathan M., Fonarow G.C., Bonow R.O. Re-hospitalization for heart failure: problems and perspectives. J. Am. Coll. Cardiol. 2013;61(4):391-403. DOI: 10.1016/j.jacc.2012.09.038.

- Teerlink J.R., Cotter G., Davison B.A., Felker G.M., Filippatos G., Green-berg B.H. et al. Serelaxin, recombinant human relaxin-2, for treatment of acute heart failure (RELAX-AHF): A randomised, placebo-controlled trial. Lancet. 2013;381(9860):29-39. DOI: 10.1016/S0140-6736(12)61855-8.

- McMurray J.J.V., Packer M., Desai A.S., Gong J., Lefkowitz M.P., Riz-kala A.R. et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N. Engl. J. Med. 2014;371:993-1004. DOI: 10.1056/NEJ-Moa1409077.

- Fitchett D., Butler J., van de Borne P., Zinman B., Lachin J.M., Wanner C. et al. Effects of empagliflozin on risk for cardiovascular death and heart failure hospitalization across the spectrum of heart failure risk in the EMPA-REG OUTCOME® trial. Eur. Heart J. 2017. DOI: 10.1093/ eurheartj/ehx511.

- Wright E.M., Loo D.D., Hirayama B.A. Biology of human sodium glucose transporters. Physiol. Rev. 2011;91(2):733-794. DOI: 10.1152/phys-rev.00055.2009.

- Ponikowski P., Mitrovic V., Ruda M., Fernandez A., Voors A.A., Vishnevsky A. et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled, multi-centre study to assess haemodynamic effects of serelaxin in patients with acute heart failure. Eur. Heart J. 2014;35(7):431-441 DOI: 10.1093/ eurheartj/eht459.

- Munzel T., Steven S., Daiber A. Organic nitrates: Tpdate on mechanisms underlying vasodilation, tolerance and endothelial dysfunction. Vascul. Pharmacol. 2014;63(3):105-113. DOI: 10.1016/j. vph.2014.09.002.

- Поляков Д.С., Фомин И.В., Беленков Ю.Н., Мареев В.Ю., Агеев Ф.Т., Артемьева Е.Г. и др. Хроническая сердечная недостаточность в Российской Федерации: что изменилось за 20 лет наблюдения? Результаты исследования ЭПОХА-ХСН. Кардиология. 2021;61(4):4-14. DOI: 10.18087/cardio.2021.4.n1628.

- Виноградова Н.Г., Поляков Д.С., Фомин И.В. Анализ смертности у пациентов с ХСН после декомпенсации при длительном наблюдении в условиях специализированной медицинской помощи и в реальной клинической практике. Кардиология. 2020;60(4):91-100. DOI: 10.18087/cardio.2020.4.n1014.

- Поляков Д.С., Фомин И.В., Вайсберг А.Р. Оценка предикторов долгосрочного прогноза у пациентов с острой декомпенсацией сердечной недостаточности в зависимости от возраста: результаты исследования ЭПОХА- Д-ХСН. Клиническая геронтология. 2019;25(3-4):39-47. DOI: 10.26347/1607-2499201903-04039-047.

- Николаев Н.А. Руководство по клиническим исследованиям внутренних болезней. М.; 2015:74.

- Samuel C.S., Hewitson T.D., Unemori E.N., Tang M.L.-K. Drugs of the future: The hormone relaxin. Cell. Mol. Life Sci. 2007;64(12):1539-1557. DOI: 10.1007/s00018-007-6543-y.