Оценка эффективности симультанной ригидной фиксации и межостистой стабилизации у пациентов с дегенеративными заболеваниями поясничного отдела позвоночника

Автор: Бывальцев В.А., Калинин А.А., Оконешникова А.К., Шепелев В.В., Пестряков Ю.Я.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Хирургия

Статья в выпуске: 4 т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить эффективность симультанной ригидной фиксации и межостистой стабилизации у пациентов с дегенеративными заболеваниями поясничного отдела позвоночника. Материал и методы. В исследование включены 216 пациентов с дегенеративными заболеваниями поясничного отдела позвоночника, которым в 109 случаях осуществлена изолированная ригидная фиксация (I группа), а в 107 - дополнительная симультанная межостистая стабилизация (II группа). Результаты. При сравнении с группой изолированной ригидной фиксации в ходе проведения дополнительной симультанной межостистой стабилизации смежного сегмента отмечены меньшие показатели уровня болевого синдрома и лучший функциональный статус. Общее количество послеоперационных осложнений в I группе 17,4%, во II группе 5,6% (р=0,02). По инструментальным данным отмечена статистически значимо меньшая дегенерация смежного сегмента во II группе (р

Дегенеративные заболевания поясничного отдела, задняя ригидная фиксация, комбинированная стабилизация, межостистая стабилизация, синдром смежного уровня

Короткий адрес: https://sciup.org/149135478

IDR: 149135478 | УДК: 617-089

Текст научной статьи Оценка эффективности симультанной ригидной фиксации и межостистой стабилизации у пациентов с дегенеративными заболеваниями поясничного отдела позвоночника

1Введение. В течение многих лет «золотым стандартом» лечения дегенеративных заболеваний поясничного отдела позвоночника после выполнения декомпрессии невральных структур является ригидная стабилизация позвоночно-двигательных сегментов (ПДС), но при этом рентгенологические показатели высокой стабильности не коррелируют с ожидаемыми клиническими исходами [1, 2].

Применение такого типа стабилизации в одном или нескольких ПДС сопровождается значимыми изменениями биомеханики, что приводит к компенсаторному повышению нагрузки на межпозвоночные диски (МПД) и дугоотростчатые суставы (ДС) в смежных сегментах, увеличению подвижности и ускорению дегенеративных изменений в них [3, 4].

Дегенеративные изменения в МПД приводят к снижению его высоты, провоцируя увеличение нагрузки на ДС и стенозирование фораминальных отверстий с развитием компрессии невральных структур. Перераспределение осевых сил на ДС способствует повреждению суставного хряща и формированию спон-дилоартроза. Все вышеописанное сопровождается значительными структурными изменениями и неправильным функционированием ПДС [5, 6].

По литературным данным, развитие синдрома смежного уровня (ССУ) через 10 лет после стабилизации отмечается у 9-80% больных, из которых у 24% возникает необходимость реоперации. Некоторые авторы указывают на клинические проявление ССУ в среднем через 4 года после задней стабилизации, при этом в подавляющем большинстве случаев затрагивается верхний смежный сегмент [7–9].

Неудовлетворительные исходы оперативных вмешательств с применением спондилодеза стимулируют исследователей к разработке фиксирующих устройств, которые сохраняют физиологический объем движений и предупреждают развитие ССУ [10, 11].

Использование динамической стабилизации позвоночника получило активное развитие в последнее десятилетие, целью которого явилось ограничение патологической подвижности при сохранении физиологической биомеханики [5, 10]. Для этого разработаны различные виды дорзальной фиксации ПДС [12]. Принято различать несколько типов таких устройств: 1) межостистые имплантаты (X-STOP, DIAM, Coflex); 2) транспедикулярные имплантаты с ригидными и динамическими стержнями (Dynesys, DSS, Accuflex, Bioflex, FASS, Nitinol, Stabilima, Grafligament, SSCS, Cosmic, Saphinas); 3) системы тотального протезирования ДС (TOPS, TFAS, AFRS, Zyre, FENIX) [13]. К широко используемым динамическим системам относится межостистая стабилизация (МОС), преимуществами которой являются: относительная простота установки, отсутствие значимой травматиза-ции тканей при доступе, возможность использования в комбинации с микродискэктомией или с ригидной стабилизацией на смежном уровне [14].

Сегодня накоплено большое количество исследований, посвященных анализу эффективности МОС [6, 9]. Установлено, что лучшие клинические результаты лечения и стабилизирующие эффекты зарегистрированы у пациентов после имплантации МОС из металла. Несмотря на высокий интерес к применению МОС как к самостоятельному методу фиксации, в современной литературе отсутствует однозначное

мнение о ее эффективности [15]. Симультанное использование МОС и ригидной стабилизации создает предпосылки для значительного снижения нагрузки на смежные ПДС, при этом увеличение хирургической агрессии, возможно, способствует улучшению отдаленного клинического результата. Таким образом, в настоящее время отсутствует единое мнение о возможности предупреждения развития ССУ после ригидной стабилизации, что явилось побудительным моментом для выполнения данного исследования.

Цель: оценить эффективность симультанной ригидной фиксации и межостистой стабилизации у пациентов с дегенеративными заболеваниями поясничного отдела позвоночника.

Материал и методы. Проведено наблюдательное ретроспективное нерандомизированное когортное одноцентровое исследование, включавшее 216 пациентов, которым осуществлена ригидная стабилизация ПДС при дегенеративных заболеваниях поясничного отдела позвоночника: в 109 случаях осуществлена изолированная ригидная фиксация (I группа), в 107 случаях проводилась дополнительная симультанная МОС (II группа). Исследование одобрено этическим комитетом Иркутского ГМУ (протокол № 1 от 14.02.2012 г.). Период проведения: с марта 2012 г. по декабрь 2016 г. Минимальный катамнез наблюдения составил 20 месяцев, максимальный 54 месяца, медиана 24 месяца для пациентов обеих групп. Всем пациентам проводились провокационные диагностические пробы: в МПД выполняли дискографию 5–10 мл физиологического раствора и йодсодержащего водорастворимого контрастного вещества (Ultravist, Germany), в область ДС осуществляли стимуляцию параартикулярных тканей аппаратом-генератором радиочастотным (Cosman RFG-1А, Germany).

Критерии включения: асимптоматичная дегенерация смежного сегмента: снижение высоты МПД более 1/3 от вышележащего, степень дегенерации МПД по Pfirrmann II–III ст., снижение степени диффузии МПД по измеряемому коэффициенту диффузии (ИКД) менее 1500 мм2/сек, степень дегенерации ДС по Fujiwara I–II ст.; положительная дископункционная проба с развитием болевого синдрома в поясничном отделе.

Критерии исключения : ревизионные декомпрес-сивно-стабилизирующие вмешательства, наличие клинической корешковой симптоматики с двух нижнепоясничных сегментов, значимый остеопороз, сопутствующая патология в стадии декомпенсации.

Вмешательства проводились в положении пациента на животе с использованием искусственной вентиляции легких и внутривенным обезболиванием одной хирургической бригадой под флюороскопическим контролем С-дуги (Philips, Netherlands).

В обеих группах осуществляли односегментарный трансфораминальный межтеловой спондилодез кейджем Pezo-T (Ulrich Medical GmbH, Germany), T-pal (Synthes, Switzerland), Capstone (Medtronic, USA) из заднебокового доступа с фасетэктомией, малоинвазивной чрескожной транспедикулярной стабилизацией системой Viper II (Synthes, Switzerland), U-centum (Ulrich Medical GmbH, Germany). Во II группе дополнительно в смежный межостистый промежуток без расширения хирургического доступа и использования дополнительного разреза производили имплантацию межостистого спейсера Coflex (Paradigm Spine GmbH, Germany).

Таблица 1

Гендерные характеристики и антропометрические данные исследуемых пациентов

|

Критерии |

I группа (n=109) |

II группа (n=107) |

р |

|

Возраст (лет), Ме (25; 75) |

44 (36; 55) |

43 (37; 56) |

0,24 |

|

Мужской пол (n, %) |

79 (63%) |

80 (64%) |

0,71 |

|

Женский пол (n, %) |

30 (37%) |

27 (36%) |

|

|

Рост (см), Ме (25; 75) |

175 (166; 179) |

176 (169; 180) |

0,18 |

|

Вес (кг), Ме (25; 75) |

82 (75; 89) |

83 (72; 91) |

0,32 |

Примечание: р — уровень статистической значимости.

Таблица 2

Особенности оперативных вмешательств и послеоперационного ведения пациентов исследуемых групп

|

Критерии |

I группа (n=109) |

II группа (n=107) |

р |

|

Время операции (мин), Ме (25; 75) |

156 (135; 218) |

170 (150; 230) |

0,03 |

|

Объем кровопотери (мл), Ме (25; 75) |

70 (40; 110) |

65 (45; 110) |

0,46 |

|

Длительность рентгеновского излучения (сек), Ме (25; 75) |

27 (23; 35) |

29 (24; 38) |

0,17 |

|

Суммарная величина кожного разреза (мм), Ме (25; 75) |

51 (44; 57) |

52 (42; 60) |

0,34 |

|

Время активизации (сут), Ме (25; 75) |

1 (1; 2) |

1 (1; 2) |

0,69 |

|

Сроки госпитализации (сут), Ме (25; 75) |

9 (8; 10) |

9 (9; 10) |

0,27 |

Примечание: р — уровень статистической значимости.

Для сравнительного анализа учитывали технические особенности оперативного вмешательства и специфичность послеоперационного периода. Оценку клинической эффективности проводили до операции, при выписке и при контрольных обследованиях, рекомендованных через 6, 12 и 24 месяцев после вмешательства, на основании изучения выраженности болевого синдрома по визуальноаналоговой шкале боли (ВАШ) в поясничном отделе позвоночника, функционального статуса по индексу Освестри (ODI) и наличию осложнений.

Оценка состояния смежных со спондилодезиро-ванным сегментов (МПД и ДС) производилась в отдаленном периоде с использованием магнитно-резонансной томографии в T2-режиме с применением классификаций Pfirrmann и Fujiwara, а также анализом диффузионно-взвешенных изображений.

Статистическая обработка результатов исследования проведена на персональном компьютере с использованием прикладных программ обработки баз данных Microsoft Excel и Statistica 8,0. Для оценки значимости различий выборочных совокупностей использовали критерии непараметрической статистики, в качестве нижней границы достоверности принят уровень p <0,05. Полученные результаты представлены медианой, значениями 1-го и 3-го квартилей — Me (Q25; Q75). Использованы критерии непараметрической статистики: Манна - Уитни (M-U) для межгруппового сравнения, критерий Вилкоксона (W) для зависимых выборок, хи-квадрат Пирсона (χ2) для биноминальных признаков.

Результаты. Сводные данные об исследуемых пациентах приведены в табл. 1. При анализе установлено, что изучаемые группы по перечисленным параметрам были сопоставимыми.

Результаты технических особенностей вмешательств и параметры послеоперационного ведения пациентов представлены в табл. 2. При анализе выявлено, что исследуемые группы по показателям

(суммарная величина кожного разреза, объем кровопотери, длительность интраоперационного облучения, время активизации, общая продолжительность стационарного лечения) не имели статистически значимых различий (p>0,05). Но при этом установлена большая продолжительность оперативного вмешательства во II группе исследования (p<0,05), что обусловлено увеличением количества дополнительных манипуляций в операционной ране при установке межостистого имплантата.

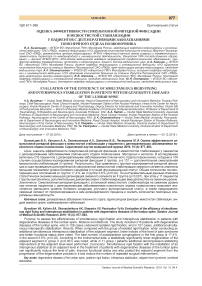

При изучении изменения болевого синдрома в поясничном отделе позвоночника отмечена положительная динамика в обеих группах исследуемых пациентов (рис. 1).

При сравнительном анализе установлено, что при выписке выраженность болевого синдрома у пациентов II группы была статистически значимо больше ( p =0,02), что связано с большим объемом

Рис. 1. Динамика болевого синдрома по ВАШ (0–100 мм) в поясничном отделе позвоночника в группах исследуемых пациентов

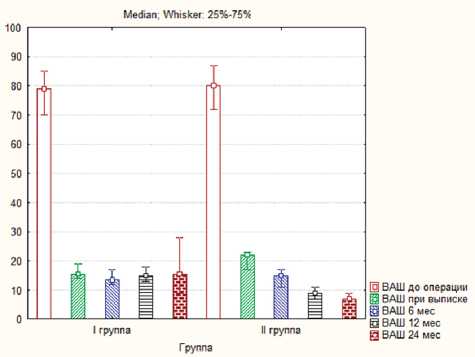

Рис. 2. Динамика функционального состояния по ODI (0-100) в исследуемых группах пациентов хирургической агрессии; через 6 месяцев уровень болевых ощущений был сопоставимым (p=0,14); в отдаленном периоде (через 12 и 24 месяца) зарегистрирован меньший уровень боли во II группе p=0,01 и p=0,005 соответственно, обусловленный сохранением биомеханики смежного сегмента и его функциональной состоятельностью.

Сравнительная оценка функционального состояния по ODI (рис. 2) выявила сопоставимость до-операционных параметров в исследуемых группах ( p >0,05).

При выписке пациентов отмечен более высокий показатель недееспособности во II группе (p=0,04), связанный с ограничением функциональной активности вследствие большего повреждения паравертебральных тканей; в сроки через 12 и 24 месяцев во II группе верифицирован лучший функциональный статус p =0,03 и p =0,002 соответственно, что может быть связано с минимальным уровнем болевого синдрома на фоне меньшей дегенерации смежного уровня.

Зарегистрированные послеоперационные осложнения представлены в табл. 3. Всего верифицировано неблагоприятных исходов в I группе 17,4%, во II группе 5,6% ( p =0,02), из которых большинство не оказало значимого влияния на выздоровление пациентов. При развитии инфекции в области оперативного вмешательства проводилась антибактериальная терапия, в случае межмышечной гематомы выполняли ее дренирование. При наличии заболевания смежного сегмента у пациентов I группы выполнялись ревизионные декомпрессивно-стабилизиру-ющие вмешательства.

Изменения в смежном с операцией сегменте отражены в табл. 4. Выявлена статистически значимо большая степень дегенерации переднего (МПД) и заднего (ДС) опорных комплексов в I группе (p<0,01), при этом во II группе с дополнительной имплантацией межостистого стабилизатора значительных дегенеративных изменений смежного с ригидной стабилизацией сегмента в отдаленном послеоперационном периоде не зарегистрировано ( p >0,05).

Таблица 3

Осложнения у пациентов исследуемых групп

|

Вид осложнения |

I группа (n=109) |

II группа (n=107) |

р |

|

Общее число, n (%) |

19 (17,4%) |

6 (5,6%) |

|

|

Инфекция в области оперативного вмешательства, n |

3 |

2 |

|

|

Межмышечная гематома, n |

3 |

3 |

0,02 |

|

Заболевание смежного сегмента, n |

11 |

- |

|

|

Псевдоартроз, n |

2 |

1 |

Таблица 4

Дегенеративные изменения смежного сегмента у пациентов исследуемых групп

|

Признак |

I группа (n=109) |

II группа (n=107) |

|||

|

До операции |

Через 24 месяца |

До операции |

Через 24 месяца |

||

|

Pfirrmann C., n (%) |

I II III IV V |

- 73 (66,9) 36 (33,1) - - |

- 26 (23,8) 71 (65,1) 12 (11,1) - |

- 78 (72,9) 29 (27,1) - - |

- 73 (68,2) 34 (31,8) - - |

|

Fujiwara A., n (%) |

I II III IV |

54 (49,5) 55 (50,5) - - |

- 74 (67,9) 35 (32,1) - |

49 (45,8) 58 (54,2) - - |

42 (39,2) 65 (60,8) - - |

|

Измеряемый коэффициент диффузии, мм2/сек, Ме (25; 75) |

1418 (1395; 1488) |

1306 (1217; 1322) |

1424 (1387; 1483) |

1404 (1367; 1469) |

|

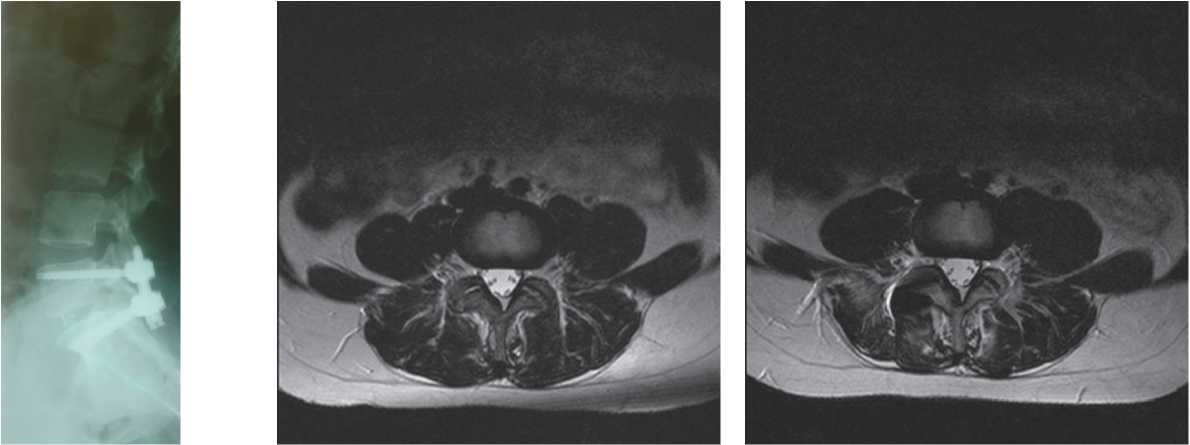

а б в

г

д

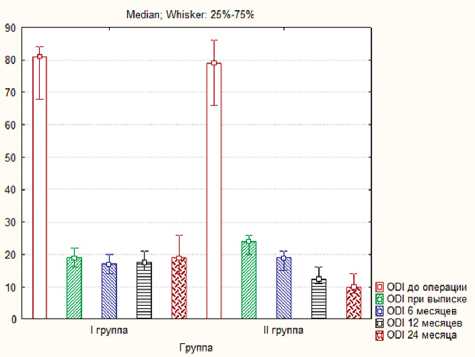

Рис. 3. Пациентка Ш., 35 лет. Дегенеративные заболевания поясничного отдела позвоночника в сегментах LIV–LV, LV-SI:

а — МРТ-ДВИ, ИКД (L V -S I 1342 мм2/сек, L IV -L V 1405мм2/сек); б — сагиттальная МРТ-грамма поясничного отдела позвоночника до операции: грыжа МПД LV-SI (Pfirmann IV), протрузия МПД LIV–LV (Pfirrmann II); в — сагиттальная МРТ-грамма поясничного отдела позвоночника после операции: снижение высоты в сегменте L IV -L V , ИКД L IV -L V 1318мм2/сек, Pfirrmann III;

г — послеоперационная спондилография в боковой проекции; д — аксиальная МРТ-грамма поясничного отдела позвоночника, смежного с ригидной стабилизацией сегмента (МПД LIV–LV), до операции: Fujiwara левого ДС I ст., правого ДС II ст.;

е — аксиальная МРТ-грамма поясничного отдела позвоночника, смежного с ригидной стабилизацией сегмента (МПД LIV–LV), после операции: Fujiwara левого ДС II ст., правого ДС III ст.; ВАШ поясничный отдел до операции 88 мм, ODI до операции 68 баллов; ВАШ через 24 месяца поясничный отдел 29 мм, ODI через 24 месяца 26 баллов

Клинический пример использования одноуровневого межтелового спондилодеза и транспедикулярной фиксации представлен на рис. 3.

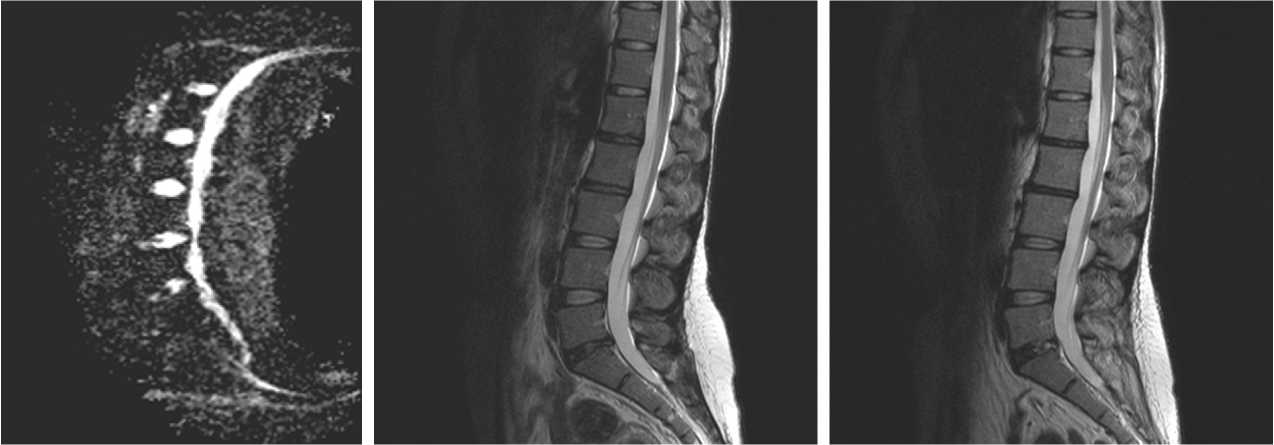

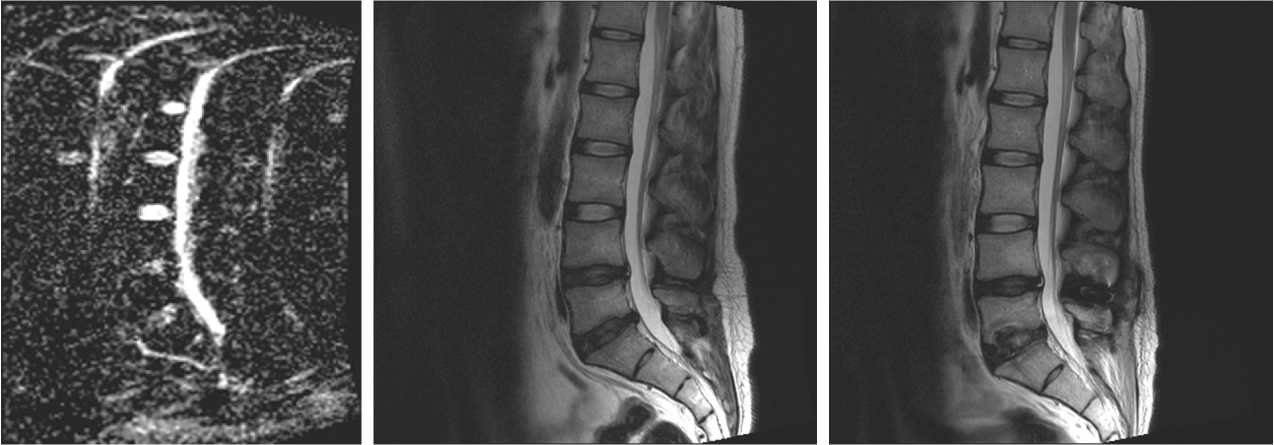

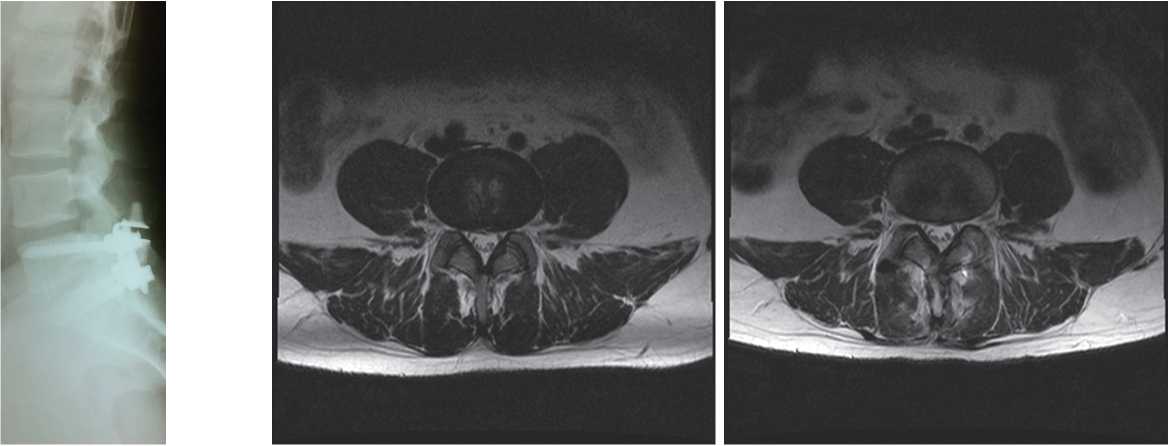

Клинический пример использования симультанной ригидной фиксации и динамической межостистой стабилизации смежного сегмента представлен на рис. 4.

Обсуждение. Одним из наиболее известных факторов, влияющих на развития ССУ после ригидной фиксации, является увеличение нагрузки на смежный сегмент [7]. В настоящее время известны несколько методов, направленных на предотвращение возникновения данного осложнения: использование динамической стабилизации с сохранением подвижности смежного уровня и одновременное его вовлечение в ригидный спондилодез [10].

Доказанная клиническая эффективность методик профилактики развития ССУ верифицирована только при дополнительной МОС смежного сегмента со снижением вероятности его развития до 19% [5, 12].

Так, F. Hartmann с соавт. при биомеханическом исследовании кадаверных препаратов установили эффективность МОС в виде уменьшения степени сгибания и разгибания в ПДС, а также увеличение объема ротационных движений и боковых наклонов

P. Korovessis с соавт., изучая результаты хирургического лечения 55 пациентов, оперированных с применением транспедикулярной фиксации, из которых

а б в

г д е

Рис. 4. Пациент Б., 34 года. Дегенеративные заболевания поясничного отдела позвоночника в сегментах LIV–LV, LV-SI:

а — МРТ-ДВИ, ИКД (LV-SI1387мм2/сек, LIV-LV 1423 мм2/сек); б — сагиттальная МРТ-грамма поясничного отдела позвоночника до операции: грыжа МПД LV-SI (Pfirrmann IV), протрузия МПД LIV–LV (Pfirrmann IV); в — сагиттальная МРТ-грамма поясничного отдела позвоночника после операции: снижение высоты в сегменте L-LV, ИКД LIV-LV 1409мм2/сек, Pfirrmann IV; г — послеоперационная спондилография в боковой проекции; д — аксиальная МРТ-грамма поясничного отдела позвоночника, смежного с ригидной стабилизацией сегмента (МПД LIV–LV), до операции: Fujiwara левого ДС II ст., правого ДС II ст.; е — аксиальная МРТ-грамма поясничного отдела позвоночника, смежного с ригидной стабилизацией сегмента (МПД LIV–LV), после операции: Fujiwara левого ДС I ст., правого ДС I–II ст. ВАШ поясничный отдел до операции 85 мм, ODI до операции 72 балла; ВАШ через 24 месяца поясничный отдел 11 мм, ODI через 24 месяца 10 баллов в 24 случаях проводилась дополнительная МОС, установили сопоставимые отдаленные результаты по ODI. Но в 5-летнем катамнезе верифицирован ССУ в группе симультанных вмешательств у 1 пациента (4,1%), а в группе изолированной ригидной фиксации у 6 пациентов (28,6%), при этом в 3 случаях (14%) потребовались повторные хирургические вмешательства [17].

А. Е. Симонович с соавт. проанализировали 88 случаев МОС в сочетании с микрохирургическим удалением грыжи диска и 8 случаев с симультанным использованием ригидной и динамической фиксации. В результате установлено снижение болевого синдрома по ВАШ в нижних конечностях в I группе с 77 до 10 мм, во II группе с 60 до 8 мм; в поясничном отделе позвоночника в I группе с 61 до 11 мм, во II группе с 30 до 11 мм; улучшение показателей по ODI в I группе с 61 до 19, во II группе с 44 до 15. Авторы также отметили, что МОС позволяет увеличить высоту задних и в меньшей степени средних отделов МПД, уменьшить флексионно-экстензионную подвижность в оперированном ПДС, при этом осложнений, связанных с установкой имплантатов, не зарегистрировано [18].

В исследовании В. В. Хоминец с соавт. у 54 пациентов с дегенеративным спондилолистезом I степени выполнены симультанные вмешательства в 34 случаях и изолированные в 20 случаях. Авторами в 3-летнем катамнезе отмечена положительная клиническая эффективность по ODI с 62,3±15,8 до 19,3±14,4 в I группе и с 61,7±17,8 до 27,3±18,7 во II группе. Обнаружено также значимое уменьшение выраженности болевого синдрома по ВАШ в поясничном отделе позвоночника с 7,2±3,0 см до 1,9±3,4 см и с 6,9±2,9 см до 2,0±1,2 см соответственно, а также в ногах с 6,7±1,2 см до 2,8±1,8 см и с 7,1±1,7 см до 2,1±1,6 см соответственно. Анализ дегенеративных изменений в смежных ПДС проводили через 12 и 36 месяцев после хирургического вмешательства. Установлено развитие ССу во II группе у 4 пациентов (20%) и у 10 больных (50%) соответственно, при этом 2 пациентам выполнена повторная операция на смежном уровне. В I группе ССУ развивался у 2 (8,3%) и у 4 (16,6%) пациентов согласно установленных протоколом исследования временным промежуткам [19].

Несмотря на положительные эффекты симультанной ригидной фиксации и МОС, в литературе указыва- ется на неудовлетворительные результаты такого комбинированного хирургического лечения. Так, M. C. Kim с соавт. представили клинический случай использования комбинированной ригидной фиксации LIV–LV и МОС на уровне LIII–LIV. Через 6 месяцев пациенту потребовалась реоперация по поводу критического стеноза позвоночного канала на уровне LII–LIII и ретро-листеза в сегменте LIII–LIV. Проведенная декомпрессия позвоночного канала с продлением транспедикулярной фиксации в сегментах LII–LV позволила купировать неврологические проявления и восстановить сагиттальный профиль позвоночника. Авторы сообщают о возможных осложнениях комбинированной фиксации, связанных с недостаточным дооперационным планированием таких вмешательств [20].

В нашей серии ( n =216) установлено, что все выполненные операции оказались высокоэффективными по клинико-рентгенологическим данным в раннем и отдаленном послеоперационных периодах. При этом в катамнезе у пациентов группы симультанного использования ригидной фиксации и динамической стабилизации зарегистрированы лучшие параметры уровня боли по ВАШ и функционального статуса по ODI, а кроме того, не отмечено признаков продолженной дегенерации на вышележащем уровне. Таким образом, увеличение хирургической агрессии способствует развитию лучших отдаленных клинических и инструментальных исходов, при низких рисках повторных хирургических вмешательств.

Заключение. Симультанная ригидная фиксация с установкой межостистого стабилизатора на смежном уровне при лечении пациентов с дегенеративными заболеваниями поясничного отдела позвоночника позволяет значительно уменьшить уровень верте-брогенного болевого синдрома, улучшить функциональный статус в отдаленном послеоперационном периоде, а также предохранить смежный сегмент от прогрессирования в нем дегенеративного процесса и снизить количество повторных декомпрессивно-стабилизирующих вмешательств.

Список литературы Оценка эффективности симультанной ригидной фиксации и межостистой стабилизации у пациентов с дегенеративными заболеваниями поясничного отдела позвоночника

- Aleksanyan MM, Aganesov AG. Surgical treatment of degenerative stenosis of the lumbar spine using dynamic implants. Spinal surgery. 2016; 13 (2): 52–61. Russian (Алексанян М. М., Аганесов А. Г. Хирургическое лечение дегенеративных стенозов поясничного отдела позвоночника с применением динамических имплантатов. Хирургия позвоночника 2016; 13 (2): 52–61).

- Byvaltsev VA, Kalinin AA. Possibilities for the use of minimally invasive dorsal decompressive-stabilizing interventions in patients with overweight and obesity. Questions of neurosurgery n. a. N. N. Burdenko 2018; 5: 69–80. Russian (Бывальцев В. А., Калинин А. А. Возможности применения минимально инвазивных дорсальных декомпрессивно-стабилизирующих вмешательств у пациентов с избыточной массой тела и ожирением. Вопросы нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко 2018; 5: 69–80). DOI: 10.17116 / neiro20188205169.

- Lee SH, Seol A, Cho TY, et al. A Systematic Review of Interspinous Dynamic Stabilization. Clin Orthop Surg 2015; 7 (3): 323–9. DOI: 10.4055 / cios. 2015.7.3.323.

- Sakaura H, Yamashita T, Miwa T, et al. Symptomatic adjacent segment pathology after posterior lumbar interbody fusion for adult low-grade isthmic spondylolisthesis. Global Spine J 2013; 3 (4): 219–24. DOI: 10.1055 / s-0033–1348088.

- Byvaltsev VA, Kalinin AA. The use of minimally invasive methods of rigid stabilization of the lumbar spine among the employees of Russian Railways. Occupational medicine and industrial ecology 2018; 1: 39–43. Russian (Бывальцев В. А., Калинин А. А. Использование минимально инвазивных методик ригидной стабилизации поясничного отдела позвоночника у работников ОАО «РЖД». Медицина труда и промышленная экология 2018; 1: 39–43).

- Butler D, Trafimow JH, Andersson GB, et al. Discs degenerate before facets. Spine 1990; 15 (2): 111–3.

- Kuchta J, Sobottke R, Eysel P, Simons P. Twoyear results of interspinous spacer (X-STOP) implantation of 175 patients with neurologic intermittent claudication due to lumbar spinal stenosis. Eur Spine J 2009; 18 (6): 823–9. DOI: 10.1007 / s00586‑009‑0967‑z.

- Lawrence BD, Wang J, Arnold PM, et al. Predicting the risk of adjacent segment pathology after lumbar fusion: a systematic review. Spine 2012; 37 (22): S123‑S132. DOI: 10.1097 / BRS. 0b013e31826d60d8.

- Szpalski M, Gunzburg R, Mayer M. Spine arthroplasty: a historical review. Eur Spine J 2002; 11 (2): S65‑S84.

- Byvaltsev VA, Kalinin AA, Okoneshnikova AK, et al. Facet fixation in combination with interbody spinal fusion: a comparative analysis and clinical experience of a new method of surgical treatment of patients with degenerative diseases of the lumbar spine. Bulletin of the Russian Academy of Medical Sciences 2016; 71 (5): 375–83. Russian (Бывальцев В. А., Калинин А. А., Оконешникова А. К. и др. Фасеточная фиксация в комбинации с межтеловым спондилодезом: сравнительный анализ и клинический опыт нового способа хирургического лечения пациентов с дегенеративными заболеваниями поясничного отдела позвоночника. Вестник Российской академии медицинских наук 2016: 71 (5): 375–83). DOI: 10.15690 / vramn738.

- Bowers C, Amini A, Dailey AT, Schmidt MH. Dynamic interspinous process stabilization: Review of complications associated with the X-STOP device. Neurosurg Focus 2010; 28 (6): E8. DOI: 10.3171 / 2010.3. FOCUS1047.

- Kaner T, Sasani M, Oktenoglu T, Ozer AF. Dynamic stabilization of the spine: a new classification system. Turk Neurosurg 2010; 20 (2): 205–215. DOI: 10.5137 / 1019–5149. JTN. 2358–09.2.

- Davis RJ, Errico TJ, Bae H, Auerbach JD. Decompression and Coflex interlaminar stabilization compared with decompression and instrumented spinal fusion for spinal stenosis and low-grade degenerative spondylolisthesis: two-year results from the prospective, randomized, multicenter, food and drug administration investigational device exemption trial. Spine 2013; 38 (18): 1529–39. DOI: 10.1097 / BRS. 0b013e31829a6d0a.

- Roussouly P, Pinheiro-Franco JL. Sagittal parameters of the spine: biomechanical approach. Eur Spine J 2011; 20 (5): 578–585. DOI: 10.1007 / s00586‑011‑1924‑1.

- Putzier M, Hoff E, Tohtz S, et al. Dynamic stabilization adjacent to single-level fusion: Part II. No clinical benefi t for asymptomatic, initially degenerated adjacent segments after 6 years follow-up. Eur Spine J 2010; 19 (12): 2181–9. DOI: 10.1007 / s00586‑010‑1517‑4.

- Hartmann F, Dietz SO, Hely H, et al. Biomechanical effect of different interspinous devices on lumbar spinal range of motion under preload conditions. Arch Orthop Trauma Surg 2011; 131 (7): 917–26. DOI: 10.1007 / s00402‑010‑1235‑8.

- Korovessis P, Repantis T, Zacharatos S, Zafiropoulos A. Does Wallis implant reduce adjacent segment degeneration above lumbosacral-instrumented fusion? Eur Spine J 2009; 18 (6): 830–40. DOI: 10.1007 / s00586‑009‑0976‑y.

- Simonovich AE, Markin SP, Baykalov AA, Khrapov DV. Treatment of degenerative lesions of the lumbar spine with the use of interspinal dynamic implants COFLEX and DIAM. Spinal Surgery 2007; 1: 21–8. Russian (Симонович А. Е., Маркин С. П., Байкалов А. А., Храпов Д. В. Лечение дегенеративных поражений поясничного отдела позвоночника с использованием межостистых динамических имплантатов COFLEX и DIAM. Хирургия позвоночника 2007; 1: 21–8).

- Khominets VV, Nadulich KA, Nagorny EB, et al. Features of surgical tactics in the treatment of patients with lumbar degenerative spondylolisthesis. The genius of orthopedics 2018; 24 (2): 221–8. Russian (Хоминец В. В., Надулич К. А., Нагорный Е. Б. и др. Особенности хирургической тактики при лечении больных с поясничным дегенеративным спондилолистезом. Гений ортопедии 2018; 24 (2): 221–8). DOI: 10.18019 / 102 8‑4427‑2018‑24‑2‑221‑228.

- Kim MC, Wang HS, Ju CI, Kim SW. Severe Retrolisthesis at the Adjacent Segment after Lumbar Fusion Combined with Dynamic Stabilization. Korean J Neurotrauma 2017; 13 (1): 50–3. DOI: 10.13004 / kjnt. 2017.13.1.50.