Оценка эффективности системы здравоохранения в России

Автор: Назарова Варвара Вадимовна, Борисенкова Ксения Александровна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Здравоохранение в России

Статья в выпуске: 4 (78), 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена оценке эффективности российской системы медицинского обеспечения с помощью современных инструментов анализа, в частности моделирования эффективной границы (SFA - Stochastic Frontier Analysis). SFA представляет собой зависимость средней ожидаемой продолжительности жизни от объемов государственных расходов на здравоохранения, среднего количества лет обучения и факторов риска для здоровья в качестве объясняющих переменных. В настоящее время прослеживается значимое отставание российской системы здравоохранения от многих развитых стран по основным показателям состояния здоровья общества. Используемый метод предполагает расчет производственной функции здоровья, позволяющей оценить, как нерациональное использование ресурсов влияет на различные показатели здоровья. Итогом построения функции выступает расчет средней продолжительности жизни населения, представляющий собой линейную зависимость некоторого набора объясняющих переменных. На данных 11 стран за период с 2000 по 2013 гг. была доказана прямая зависимость продолжительности жизни от неравенства в доходах населения, измеренного коэффициентом Джинни, и обратная зависимость - со среднедушевым доходом и долей государственных расходов на здравоохранение в общем объеме государственных расходов. В заключении даны рекомендации по совершенствованию системы здравоохранения в России. Например, внедрение системы соплатежей населения на определенный перечень услуг; создание единой системы по использованию ресурсов и управлению в сфере медицинского обеспечения; развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, сбалансированность федерального и регионального финансирования здравоохранения будет способствовать повышению эффективности системы медицинского обслуживания.

Медицинское обеспечение, производственная функция здоровья, стохастическая граница, эффективность, государственное финансирование здравоохранения

Короткий адрес: https://sciup.org/143173577

IDR: 143173577 | DOI: 10.26653/1561-7785-2017-4-9

Текст научной статьи Оценка эффективности системы здравоохранения в России

С ерьезным вызовом современным системам здравоохранения является рост затрат, необходимых для оказания медицинской помощи населению. В современных условиях рост необходимых ресурсов на предоставление медицинского обслуживания широкому кругу потребителей, особенно в развитых странах, обусловлен рядом причин: ростом доли населения старше трудоспособного возраста при условиях снижения рождаемости; развитием медицинских технологий и соответствующий рост их стоимости [1].

По статистике, предоставленной Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), расходы на медицинское обеспечение увеличиваются на 1% от ВВП каждое десятилетние [2]. В тоже время рост расходов не влияет напрямую на рост эффективности. Происходит снижение динамики отдачи от вложенных средств: так в начале ХХ в. увеличение расходов в здравоохранение на 10% сопровождалось ростом показателей здоровья населения на 12%, а идентичный рост расходов в 1990-е гг. приводил лишь к 2% росту показателей здоровья. Согласно рекомендациям ВОЗ, эффективность системы достигается при уровне расходов не менее 6-7% от ВВП. Для сравнения в России в 2015 г. на финансирование здравоохранения было потрачено 3,7% от ВВП, а в 2016 г. —3,4%, что почти в 3 раза меньше, чем в Европе и США, где ежегодные расходы составляют от 9 до 15% [3. С. 155].

При оценке эффективности системы медицинского обеспечения целесообразно анализировать не только расходы по отношению к ВВП, но бóльший акцент делать на уровне расходов, приходящихся на каждого получателя медицинских услуг: для сравнения, в России данный показатель, с учетом паритета покупательной способности, составляет менее 500$ в год, что почти в 6 раз меньше средних значений европейских стран.

В настоящее время тема оценки эффективности медицинского обслуживания активно исследуется. Несмотря на то, что в течение последнего столетия произошли коренные изменения в методах и подходах к лечению пациентов, что связано с заметным увеличением финансирования здравоохранения, показатели здоровья населения остаются много ниже требуемых. Задача исследования состоит в выявлении ключевых детерминант эффективности системы здравоохранения с целью выработки рекомендаций по улучшению системы медицинского обслуживания населения.

В здравоохранении различают три вида эффективности: медицинскую, социальную и экономическую. Под медицинской эффективностью следует понимать показатели достижения определенного результата в состоянии здоровья населения, в профилактических мероприятиях, в диагностике лечении различных патологий, под социальной — степень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинской помощи [4]. Экономическая эффективность представляет собой прямое или косвенное влияние показателей здоровья населения на макроэкономические показатели, например, валовый продукт, национальный доход, показатели социального и экономического роста. Это достигается за счет снижения числа временно нетрудо- способных, преждевременной смертности, уменьшения затрат на здравоохранение и т.д.

Тема оценки эффективности российского здравоохранения является актуальной, о чем говорят неутешительные результаты различных показателей состояния здоровья населения (данные по средней продолжительности жизни, коэффициенты смертности и рождаемости и другие демографические показатели).

Приведем данные ежегодного рейтинга эффективности системы здравоохранения разных стран (Health-Care Efficiency Index), проводимого агентством Bloomberg. По итогам 2016 г. Россия заняла последнее место, как и в 2014 г., когда впервые была включена в этот рейтинг. В 2015 г. РФ сумела обойти Бразилию. Главным показателем (60% веса) при проведении системы оценивания эффективности считается ожидаемая продолжительность жизни среднестатистического гражданина. В рейтинг включаются только страны с продолжительностью жизни более 70 лет. Именно поэтому Россия впервые вошла в список только в 2014 г.

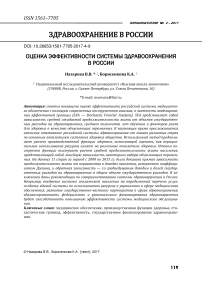

Средняя продолжительность жизни населения России имеет тенденции к повышению. Так, например, в 1995 г. она составляла 65,2 года, в 2006 г. — 66,6, а уже к 2014 г. достигла значения 70,93 года. Однако ее значения остаются на довольно низком уровне в сравнении с высокоразвитыми западноевропейскими странами (в 2005 г. разница с Францией составила 15 лет, в 2014 г. —12 лет; в сравнении с Германией отставание составляло 13 и 14 лет, соответственно) (рис. 1).

Источник: [5].

Рис. 1. Ожидаемая продолжительность жизни в России и европейских странах в 1995-2014 гг.

Fig.1. Life expectancy in Russia and European countries in 1995-2014

Ухудшение демографической ситуации в России связано и с сокращением рождаемости. Если в 1960-е гг. средний показатель рождаемости составлял 23,2 родившихся на 1000 человек населения, то к 2014 г. он сократился до 13,3 родившихся. На фоне сокращения рождаемости наблюдается увеличение доли лиц 60 лет и старше, что является признаком старения населения. За период 19702015 гг., доля детей в возрасте 0-14

лет сократилась почти на 30%, в то ше увеличилась в 1,3 раза (табл. 1).

время как доля лиц 70-ти лет и стар-

Таблица 1

Возрастная структура населения России в период 1970-2015 гг., человек

Age structure of the Russian population in 1970-2015, persons

Table 1

|

Показатель |

1970 г. |

1990 г. |

2000 г. |

2005 г. |

2010 г. |

2015 г. |

Общий прирост, % |

|

Население, всего |

129941 |

147022 |

145167 |

143801 |

142857 |

146267 |

12,6 |

|

в том числе в возрасте, лет: |

|||||||

|

0-14 |

34503 |

31278 |

26673 |

24513 |

23027 |

24456 |

-29,12 |

|

15-29 |

29099 |

34603 |

34370 |

35251 |

36442 |

34204 |

17,54 |

|

30-44 |

31960 |

31055 |

34470 |

32765 |

31121 |

32714 |

2,36 |

|

45-59 |

18825 |

24690 |

22116 |

25011 |

28203 |

28528 |

51,54 |

|

60-69 |

9691 |

10020 |

11855 |

13077 |

9512 |

11938 |

23,19 |

|

70 и более |

5806 |

9646 |

12469 |

12242 |

14210 |

13377 |

130,40 |

Источник : [6. С. 100].

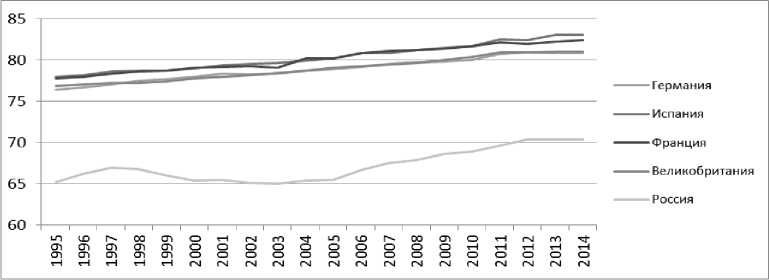

В сложившейся ситуации нельзя не уделить отдельное внимание анализу финансовых средств, которое государство направляет на развитие здравоохранения. По данным Всемирного банка [5], государственные расходы на здравоохранение на одно- го человека в пересчете по паритету покупательной способности долл. США в 2000-2013 гг. в России в разы меньше, чем в странах Западной Европы.

Соотношение этих показателей представлено на рис. 2.

Источник : [5].

Рис. 2. Расходы на здравоохранение на одного человека в 2000-2013 гг. в России и Великобритании в пересчете по паритету покупательной способности, долл. США

Fig. 2. Health care expenditure per capita in 2000-2013 in Russia and the United Kingdom at US$ purchasing power parity

Таким образом, на основе анализа уровня здоровья населения и основных демографических показателей были выявлены существующие проблемы современной сферы здравоохранения в России, чьи основные показатели намного отстают от европейских стран. Важно выработать единый системный подход к созданию успешной национальной системы здоровья, основываясь на опыте зарубежных стран.

Метод SFA. Моделирование стохастической границы

При анализе теоретической базы по построению SFA были выявлены значительные различия в оценке эффективности программ общественного сектора у российских и зарубежных авторов. Существует несколько отечественных исследований, посвященных данной тематике, однако большинство авторов используют лишь оценочные методики анализа. Например, подход Скобелина О.И. заключается в начальном отборе и анализе некоторого набора показателей, на основе которых далее рассчитывается итоговая оценка эффективности функционирования системы здравоохранения на примере обязательного медицинского страхования [7. С.8283]. После выбора и анализа набора показателей оценки эффективности обязательного медицинского страхования проводится ранжирование систем медицинского страхования в различных регионах России. В методику оценки эффективности включены показатели, характеризующие результативность системы ОМС по различным ключевым направлениям. Основными параметрами выбора критериев эффективности выбраны универсальность, сравнимость, измеримость, взаимосвязь критериев. По критериям качества управления, обеспечения финансовой устойчивости, защиты прав застрахованных, организации оплаты медицинской помощи, эффективности использования средств, направленных на улучшение показателей здоровья населения выбираются регионы-лидеры.

Дальнейшее сравнение всех региональных систем медицинского страхования проводится с регионами-лидерами (бенчмарками). На основе проведенного ранжирования региональных систем обязательного страхования определяется эффективность действующих систем медицинского обеспечения на уровне регионов и выявляется отдача или эффект от использования государственных ресурсов . Аналогичный подход анализа ключевых показателей деятельности системы обязательного медицинского страхования приведен в работе Дуганова М.Д [8]

В зарубежных работах преимущественно используются математические методы, такие как DEA (анализ среды функционирования) и SFA (построение стохастической границы). Первый подход, построенный на синтезе методов линейного программирования и теории оптимизации, впервые был предложен в работе A. Charners [9]. Согласно данной теории, итоговый показатель эффективности оценивается как отношение выходных значений к входным значениям. В первое время этот подход активно использовался только в сфере здравоохранения [9], где авторы оценивали эффективность работы медицинских учреждений в зависи- мости от количества потребляемых ими ресурсов, а затем метод получил широкое применение в образовании и в других сферах.

Примерно в то же время в теории производственной эффективности был предложен метод моделирования стохастической границы SFA, предполагающий оценку эффективности на базе построения эконометрических моделей [10]. Метод базируется на стохастической производственной функции Кобба-Дугласа, в которой после оценивания, случайная ошибка состоит из двух частей: некоторого стохастического эффекта и так называемой технической неэффективности. Практика применения методов DEA и SFA очень обширна, а споры касательно применения и состоятельности полученных оценок ведутся и на современном этапе. Например, в работе [11] авторы проводили сравнение различных модификации моделей DEA и SFA на примере объекта исследования — английских организаций, занимающихся оказанием первичной медицинской помощи. В итоге было доказано, что оценки SFA оказались более стабильными и несмещенными.

В то же время некоторые авторы уверены, что оба метода имеют свои достоинства и недостатки, что делает необходимым при оценке эффективности тестировать оба метода одновременно [12].

В данном исследовании эффективности системы здравоохранения выбор был сделан в пользу модели SFA, по причине более высоких критериев устойчивости поведения итоговых оценок модели.

Теоретическая модель представляет собой следующее уравнение:

,

где в качестве зависимой переменной ( ) выступает логарифм результата производственной функции здоровья (в данном исследовании такой переменной является ожидаемая продолжительность жизни) в стране i в период времени t ;

-

— вектор ресурсов, затраченных на здравоохранение в той или иной стране i в период времени t ;

-

— вектор параметров, чье влияние на ключевую переменную будет оценено впоследствии;

— случайный компонент (предполагается, что он распределен равномерно и случайно со средним, равным 0, и дисперсией ).

Другими словами, неэффективность системы здравоохранения для страны i в период времени t , может быть выражена как:

, (2) где:

-

— неотрицательный случайный компонент, связанный с неэффективностью системы здравоохранения, имеющий нормальное случайное распределение со средним и дисперсией ;

-

— случайно распределенная переменная, которая может быть получена из нормального распределения с нулевым средним и дисперсией, так же как и .

Таким образом, параметры дельта показывают, как переменные z влияют на неэффективность. Если коэффициент перед переменной положительный, то неэффективность увеличивается, если отрицательный, то наблюдается отрицательная зави- симость между переменной и неэффективностью.

Выбор объясняющих переменных модели

Перед построением эконометрической модели, рассмотрим основные переменные, входящие, как в совокупность ресурсов, так и отвечающие за «неэффективность» и определяющие показатель итоговой эффектив-ностив сфере здравоохранения.

В качестве объясняющих переменных, отвечающих за ресурсы здравоохранения ( x ) используются следующие показатели:

-

• Hlthexp — общие расходы на здравоохранение на душу населения, измеренные по паритету покупательной способности (ППС), долл. США;

-

• Eduyrs — среднее число школьных лет обучения для населения старше 25 лет (годы). В выборке присутствуют страны с разным уровнем социально-экономического развития. Выбор критерия среднее число школьных лет позволяет найти единый показатель для оценки уровня образования различных стран$

-

• Smoke — доля курильщиков среди взрослых (старше 15 лет), %;

-

• Alcon — потребление алкоголя на одного взрослого человека (старше 15 лет), литров в год.

Эти переменные рассматриваются как ресурсы производственной функции здоровья, так как предполагается, что они напрямую входят в процесс «сохранения здоровья», в отличие от переменных, влияющих на эффективность. Использование переменной, отвечающей за меди- цинские расходы на душу населения, является важнейшим ресурсом производственной функции здоровья. То же можно сказать и об образовании, чья корреляция со здоровьем уже давно стала предметом многих исследователей. Эмпирические исследования давно подтверждают тот факт, что более образованные люди чаще склонны вести здоровый образ жизни, что выражается в занятиях спортом, здоровом питании, понимании необходимости качественного медицинского обследования [13].

Согласно официальной статистике ВОЗ за 2014 год, курение является второй по значимости причиной мировой смертности [2].

То же можно сказать и об алкоголе, имеющем еще более угрожающие последствия. «Чрезмерное употребление алкоголя приводит к росту числа самоубийств, бытовых конфликтов, в том числе с летальным исходом. <...> Между уровнем употребления алкоголя и смертностью от внешних причин прослеживается довольно тесная связь» [14. С. 10]. «Отметим также, что алкогольные отравления <...> вносят весомый вклад в инвалидизацию населения» [14. С. 7], в том числе, что особенно важно, в трудоспособных возрастах.

Таким образом, можно заранее сделать вывод о том, что эти факторы будут иметь отрицательное влияние на ожидаемую продолжительность жизни населения.

Что касается переменных, включенных в компонент неэффективности (-■?), то они таковы:

-

• Gnipc — уровень национального дохода на душу населения в ППС, долл. США в год;

-

• Gini — коэффициент Джинни, %;

-

• Pubshr — государственные расходы на здравоохранение, % от общих расходов на медицинское обслуживание;

-

• Pktshr — частные расходы населения на медицинское обслуживание, которые не компенсируются полисом ОМС и оплачиваются из собственных средств, % от общих расходов на медицинское обслуживание.

Не вызывает сомнений тот факт, что национальный доход имеет непосредственное влияние на ожидаемую продолжительность жизни, однако его сложно обозначить в качестве переменной, отвечающей за ресурсы в производственной функции здоровья. Стабильный доход населения лишь способствует упрощению доступа к более качественным товарам и услугам (питание, жилье и т.д.), которые в свою очередь способствуют повышению уровня здоровья и долголетию.

Распределение населения по доходам также влияет на доступность и эффективность медицинского обслуживания. Наиболее обеспеченные имеют свободный доступ к высококвалифицированной медицинской помощи.

Также важно отметить еще и то, что социальные различия в доступности к услугам здравоохранения с большой вероятностью вызваны неравномерным и нерациональным использованием имеющихся ресурсов страны, которые зачастую направляются (иногда чрезмерно) тем, кто может себе это позволить, а не тем, кто действительно в них остро нуждается. В связи с этим в модель включен коэффициент Джинни в качестве компонента неэффективности.

Доля государственных расходов в сфере здравоохранения является ключевой характеристикой политики государства в данной сфере. Сложно оценить, какое именно влияние оказывает данный показатель на систему здравоохранения в той или иной стране, так как они достаточно разнообразны. Этой проблеме посвящено много исследований, зачастую противоречащих друг другу. Например, существует дилемма, согласно которой рост государственных инвестиций может как привести к расширению перечня и улучшению качества предоставляемых медицинских услуг, так и способствовать сокращению стимулов для развития частного сектора здравоохранения. Однако в данном исследовании принимается допущение о том, что доля государственных расходов на здравоохранение влияет в бóльшей степени на эффективность самой системы.

Последней переменной модели выступает доля частных расходов населения на медицинскую помощь, что характеризует систему с точки зрения ее доступности.

Эмпирический анализ эффективности системы медицинского обслуживания

Исходная выборка состояла из 154 наблюдений показателей системы здравоохранения в России и странах разных уровней экономического развития. Итоговая выборка представляет собой панельную структуру данных в период с 2000 по 2013 гг. для 11-ти стран: Россия, Великобритания, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Индия, Германия, Япония, Нигерия и США. Данные были взяты с сайтов Всемирной организации здравоохранения и с сайта Всемирного банка [2; 5].

Подобный выбор обусловлен схожими критериями систем. Например, в анализ не были включены страны с самым низким уровнем экономического развития и, соответственно, минимальным уровнем расходов на медицинское обслуживание [2], а также в недавнем времени пережившие стихийные бедствия, войны. Страны с население менее 1 млн. человек тоже не были включены в анализ.

Можно отметить, что отобранные страны различаются по системам здравоохранения, по уровням экономического развития и материального обеспечения населения, но выборка достаточно однородна с точки зрения критериев отбора стран.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни по всем странам равна 73,5 лет, что в полтора раза выше, чем зафиксированное минимальное значение этой переменной — 46,6 лет в Нигерии. Наибольший разброс значений можно отметить для переменной среднедушевой годовой доход населения, среднее значение которой за рассматриваемый период достигло 23491 долл. США в год.

В то же время минимальный уровень дохода составил 1950 долл. США (Нигерия), а максимальный — 54000 долл. США (Австралия). Это говорит о большом разбросе значений данного показателя и соответствующем высоком значении коэффициента вариации (66%).

Средний процент курильщиков по странам составил 24%. Самые высокие показатели числа курильщиков наблюдаются в России, самые низкие — в Великобритании и Нигерии.

Показатель общих среднедушевых расходов на здравоохранение в выборке составил 2416,4 долл. США в год. В то же время его минимальная величина более чем в 40 раз меньше и равна 53,1 долл. США. Государственные расходы на здравоохранение имеют не менее выраженный разброс: коэффициент вариации 57%.

Среди имеющихся стран Россия занимает одно из последних мест по ожидаемой продолжительности жизни (65,2 лет), опередив лишь Нигерию, в которой данный показатель немного превышает 46 лет и Индию (65 лет). В то же время странами-лидерами по продолжительности жизни за рассматриваемый период являются Япония (82,3 года), Австралия (81 год) и Канада (80, 4 лет).

Далее была выявлена зависимость эффективности системы здравоохранения от ранее предложенных переменных. Для построения зависимости переменные, за исключением показателей, измеренных в процентах ( smoke, gini, pubshr и pktshr ), брались в виде логарифмов. На данном этапе с помощью показателей эластичности представляется возможным интерпретировать предельные эффекты объясняющих переменных на компонент неэффективности. В итоге была получена следующая зависимость:

_LE = 2,1 + 0,18* _gnipc — 0,002*gini — 0,01* _hlthexp + 0,002*pubshr — 0,001*pktshr + 1,05* _edurs — 0,29*ln_edurs2 — 0,16* _alcon + 0,003*smoke. (3)

Все переменные модели, кроме отвечающей за общие расходы на здравоохранение, оказались значимыми на 0,01%-ом уровне значимости. Прослеживается отрицательная зависимость величины расходов на здравоохранение в расчете на душу населения и продолжительности жизни, что противоречит теории. В тоже время переменная оказалась незначимой, т.е. оказывает малое влияние на зависимую переменную. Как и предполагалось ранее, было доказано отрицательное влияние потребления алкоголя (т.е. увеличение потребление алкоголя на 1% в год ведет к снижению средней продолжительности жизни на 0,16%), в то же время для курильщиков был получен обратный эффект, что может быть связано с неточностью исходных данных. Коэффициенты перед переменными «образование» демонстрируют тот факт, что эластичность средней продолжительности жизни уменьшается по мере роста уровня образованности.

Как ранее предполагалось, длительность периода получения образования оказывает положительное влияние на среднюю продолжительность жизни. Образованные нации склонны обращать больше внимания на состояние своего здоровья, что может проявляться в ведении здорового образа жизни, правильном питании, занятиях физкультурой и спортом. В модели мы предположили нелинейную зависимость продолжительности жизни и уровня образования: отдача от образования является положительной, но этот положительный прирост незначительно сокращается с течением времени.

Анализ компонент неэффективности говорит о том, что страны, имеющие относительно низкую диф- ференциацию доходов населения (знак коэффициента перед переменной, коэффициент Джинни, отрицательный) создают наиболее благоприятные условия высокой продолжительности жизни.

Выведенная стохастическая производственная граница также позволяет вычислить эффективность системы здравоохранения для каждой из рассматриваемых стран по следующей формуле:

(4) и выражается в процентах.

Результаты представлены в табл. 2. Уточним, что под эффективностью медицинского обслуживания понимается баланс ключевых социальнодемографических показателей, характеризующих уровень и состояние здоровья общества. Иными словами, показатель эффективности отвечает на вопрос, насколько достигнутый уровень здоровья населения соотносится с тем объемом ресурсов, как государственных, так и частных, который направляется на медицинское обслуживание.

Эффективность системы здравоохранения по странам варьируется: от 85,9% в Австралии до 54,3% в Нигерии.

Однако в группе стран с высоким уровнем медицинского обслуживания эти данные мало различаются. Например, различие между Японией (1-е место) и Германией (3-е место) составляет всего лишь 0,9 процентных пунктов. Эффективность российской системы здравоохранения оказалась на уровне 72,5%, опережая лишь Индию и Нигерию, что говорит о необходимости ее реформирования.

Таблица 2

Оценка эффективности системы здравоохранения по странам

Table 2.

Assessment of the efficiency of health care systems by countries

|

Страна |

Эффективность, % |

Место |

|

Австралия |

85,9 |

2 |

|

Бразилия |

77,7 |

8 |

|

Германия |

85,5 |

3 |

|

Канада |

78,7 |

7 |

|

Китай |

84,3 |

5 |

|

Индия |

69,6 |

10 |

|

Страна |

Эффективность, % |

Место |

|

Япония |

86,4 |

1 |

|

Россия |

72,5 |

9 |

|

Великобритания |

84,6 |

4 |

|

Нигерия |

54,3 |

11 |

|

США |

83,8 |

6 |

Список литературы Оценка эффективности системы здравоохранения в России

- Котляров И. Д., Балашов А. И. Противоречия государственной политики по регулированию цен на лекарственные средства: проблемы и пути их решения // Вопросы экономики. - 2011. - № 10. - С. 142-155

- Всемирная организации здравоохранения. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/ru

- Здравоохранение в России 2015. Федеральная служба государственной̆ статистики. - 2015. - 176 с.

- Medeiros J., Schwierz C. (2015). Efficiency estimates of health care systems. European Economy, Economic Papers. No. 549.

- Всемирный банк. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://databank. worldbank.org/data/reports.aspx? source=world-development-indicators