Оценка эффективности тактики неоперативного лечения повреждений органов брюшной полости с остановившимся внутреннем кровотечением на модели комбинированного радиационно-механического поражения

Автор: Крайнюков П.Е., Жабин А.В., Носов А.М., Селезнв А.Б., Самохвалов И.М., Пичугин А.А.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 4 (82), 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. Результаты проведенных исследований в 80-е годы ХХ века позволили сформулировать основные принципы хирургического лечения комбинированных радиационно-механических поражений (КРМП), однако возможности разработанных за последние десятилетия новые лечебные технологии применительно к КРМП изучены недостаточно. Тактика неоперативного лечения (НОЛ) повреждений органов живота с остановившимся внутренним кровотечением все чаще применяется при повреждениях живота, однако сообщений о применении этой тактики при КРМП в доступной литературе нами не обнаружено.Целью исследования было провести сравнительную экспериментальную оценку эффективности тактики НОЛ и лапаротомии при повреждениях органов живота с остановившимся внутрибрюшным кровотечением как компоненте КРМП.Материалы и методы. Исследование проведено на 41 кролике породы «Советская шиншилла», самцах, массой 2,5-3,0 кг. Кролики случайным образом были разделены на 5 групп в зависимости от условий эксперимента. Результаты исследования. Выбор метода хирургического лечения повреждений органов живота с остановившимся внутренним кровотечением - НОЛ или лапаротомия, видоизменяет характер течения КРП, но не его исход. Установлено, что тактика НОЛ не вызывает гибели животных в ранний период моделирования механического компонента КРМП, так как не сопровождается дополнительной травмой и добавочной интраоперационной кровопотерей.Заключение. Полученные результаты позволяют утверждать, что выбор тактики НОЛ повреждений органов живота с остановившимся внутренним кровотечением при КРМП в эксперименте способствует более благоприятному течению лучевого и механического компонентов по сравнению с результатами применения классического подхода с хирургическим устранением абдоминальных повреждений.

Комбинированные радиационно-механические поражения, внутрибрюшное кровотечение, неоперативное лечение повреждений живота

Короткий адрес: https://sciup.org/142236454

IDR: 142236454 | УДК: 616-001.29 | DOI: 10.17238/2072-3180-2022-4-61-69

Текст научной статьи Оценка эффективности тактики неоперативного лечения повреждений органов брюшной полости с остановившимся внутреннем кровотечением на модели комбинированного радиационно-механического поражения

В традиционном понимании комбинированные радиационные поражения (КРП) – результат многокомпонентного патологического процесса, развивающегося при одновременном или последовательном воздействии на организм ионизирующих излучений и нелучевых поражающих факторов ядерного взрыва или радиационной аварии [1, 5]. Результаты проведенных исследований в 80-е годы прошлого века позволили сформулировать основные принципы хирургического лечения КРП, в том числе и комбинированных радиационно-механических поражений (КРМП), определившие, что в основе хирургической тактики должен лежать принцип выполнения всех оперативных вмешательств до начала периода разгара лучевого компонента поражения, при этом операции должны носить одномоментный, хотя и щадящий характер [2, 3, 7]. Указанные принципы не потеряли своей актуальности и в настоящее время [2, 3].

Однако возможности современных методов и подходов к оперативному лечению КРМП изучены недостаточно, несмотря на то что разнообразные хирургические технологии достаточно широко применяются в лечении пострадавших с травмами мирного времени различной степени тяжести. Один из таких методов – тактика неоперативного лечения (НОЛ) повреждений органов живота с остановившимся внутренним кровотечением. Данный метод подразумевает отказ от выполнения хирургического вмешательства, при условии отсутствия продолжающегося кровотечения, подтвержденного лабораторно и (или) инструментально. Также допускается достижение гемостаза эндоваскулярными методами остановки кровотечения [6, 8, 9, 10]. Излившаяся в брюшную полость кровь не эвакуируется. Сообщений о применении этой тактики при комбинированных радиационно-механических поражениях в доступной литературе нами не обнаружено, что может быть объяснено отсутствием адекватных моделей, так как изучение хирургических методов лечения КРМП остается возможным только в эксперименте. Наличие гемоперитонеума и отказ от проведения полостной операции в условиях КРП потенциально могут способствовать улучшению прогноза исхода поражения за счет уменьшения степени нелучевого компонента, а также за счет дополнительных биологических механизмов детоксикации радиотоксинов брюшиной. Таким образом, исходя из рекомендаций по оценке эффективности новых методов лечения КРП в условиях эксперимента, используемая модель неоперативного лечения должна воспроизводить комбинированное радиационно-механическое поражение, характеризующееся развитием феномена взаимного отягощения лучевого и нелучевого компонентов, и условия возникновения показаний к данному виду хирургического лечения – отсутствие продолжающегося кровотечения из поврежденных органов живота, а также отсутствие повреждений полых органов живота [3, 4].

Цель исследования – провести сравнительную экспериментальную оценку эффективности тактик неоперативного лечения и лапаротомии при повреждениях органов живота с остановившемся внутрибрюшном кровотечением при комбинированных радиационно-механических поражениях.

Материалы и методы

Исследование проведено на 41 кролике породы «Советская шиншилла», самцах, массой 2,5–3,0 кг. Выбор данного вида животных обусловлен тем, что кролики являются традицион- ным объектом лабораторных исследований в радиобиологии и хирургии. Все животные содержались в стандартных условиях вивария, получали стандартизованное питание (кормление осуществлялось один раз в сутки) и имели свободный неограниченный доступ к воде. Исследования проведены с соблюдением принципов гуманного отношения к животным, используемым в экспериментальных работах. План эксперимента обсужден и одобрен на заседании независимого этического комитета ВМедА им. С.М. Кирова (протокол № 260 от 22.02.2022 г.)

Кролики случайным образом были разделены на 5 групп, в зависимости от условий эксперимента (табл. 1). Период наблюдения за животными составлял 30 суток (от момента воспроизведения первого моделируемого воздействия). Дожившие до конца срока наблюдения кролики выводились из эксперимента передозировкой препарата золетил® 100 (Вирбак, Франция).

Моделирование лучевого компонента КРМП

Лучевой компонент КРМП моделировали при помощи общего кратковременного относительно равномерного γ облучения кроликов на установке ИГУР–1 (источник излучения – 137Cs) в дозе 6 Гр (мощность дозы – 0,998 Гр/мин). Неравномерность распределения поглощенной дозы в теле меньше 10 %. Выбранная доза облучения вызывала гибель 50 % животных в течение 30 суток (по данным, полученным в ранее проведенных экспериментах).

Таблица 1

Распределение животных по группам в зависимости от условий экспериментального воздействия

Table 1

Distribution of animals into groups depending on the conditions of experimental exposure

|

Условное обозначение группы Group symbol |

Количество животных Number of animals |

Моделируемое воздействие Modeled Impact |

Вид оперативного лечения Type of surgery |

||

|

Облучение Irradiation |

Травма живота abdominal trauma |

НОЛ NOM |

Лапаротомия Laparotomy |

||

|

Облучение |

13 |

да |

нет |

нет |

нет |

|

Irradiation |

yes |

no |

no |

no |

|

|

НОЛ |

7 |

нет |

да |

да |

нет |

|

NOM |

no |

yes |

yes |

no |

|

|

КРМП-НОЛ |

7 |

да |

да |

да |

нет |

|

CRI-NOM |

yes |

yes |

yes |

no |

|

|

Лапаротомия |

7 |

нет |

да |

нет |

да |

|

Laparotomy |

no |

yes |

no |

yes |

|

|

КРМП – лапаротомия |

7 |

да |

да |

нет |

да |

|

CRI- laparotomy |

yes |

yes |

no |

yes |

|

* да – в случае реализации моделируемого воздействия или проведения оперативного лечения; нет – в случае отсутствия моделируемого воздействия или проведения оперативного лечения * yes – in case of implementation of the simulated impact or surgical treatment; no - in the absence of a simulated impact or surgical treatment

Моделирование механического компонента КРМП

Для обезболивания животных использовался препарат золетил® 100 (Вирбак, Франция) в дозе 0,05 мг/кг внутривенно, введение которого сочеталось с местной анестезией 0,25 % раствором новокаина (ЭСКОМ НПК, Россия). Интубация трахеи не выполнялась, животные находились на самостоятельном дыхании.

Учитывая малый объем брюшной полости у кроликов и невозможность выполнения эндоваскулярных вмешательств, было принято решение отказаться от нанесения травмы паренхиматозных органов. Отсутствие травмы органов живота позволило исключить рецидив кровотечения и воспроизвести контролируемую кровопотерю.

Травму органов живота с остановившемся кровотечением моделировали следующим образом: предварительно проводили забор крови из правой бедренной артерии в объеме 40 % от объема циркулирующей крови (ОЦК); затем выполняли прокол передней брюшной стенки по средней линии живота в 10 см от нижнего края грудины. В брюшную полость заводилась игла Вереша, через которую ранее забранная кровь вливалась в полость брюшины. При расчёте объема кровопотери исходили из того, что ОЦК кролика составляет 5 % от его массы тела. Животным всех групп, у которых формировался гемоперитонеум, производили восполнение ОЦК физиологическим раствором в объеме, соответствующем кровопотере. Затем кроликов групп с выполнением протокола НОЛ («НОЛ» и «КРМП-НОЛ») помещали под наблюдение в индивидуальные клетки, а животным групп «Лапаротомия» и «КРМП-лапаротомия», спустя один час после моделирования кровопотери, выполняли лапаротомию, освобождали брюшную полость от крови, затем лапаротомную рану послойно зашивали.

Моделирование комбинированного поражения

В группах кроликов «КРМП-лапаротомия» и «КРМП-НОЛ» сначала облучали животных, а спустя час моделировали механический компонент поражения.

Антибактериальная терапия

С целью профилактики развития раневой инфекции и перитонита всем прооперированным животным (группы «Лапаротомия» и «КРМП-лапаротомия») перед операцией и в течение 3 суток после нее внутримышечно вводился цефтриаксон (МАКИЗ-ФАРМА, Россия) в дозировке 65 мг/ кг один раз в сутки. Облученным животным (группы «Облучение», «КРМП-НОЛ» и «КРМП-лапаротомия») антибио-тикотерапия проводилась с начала периода разгара острого лучевого поражения – 7 сутки постлучевого периода, в течение 7 дней.

Гематологические исследования

Забор периферической крови проводили из краевой вены уха перед первым экспериментальным воздействием, после воспроизведения кровопотери, на 1-е, 3-и, 5-е, 7-е, 9-е, 15-е, 21-е и 30-е сутки периода наблюдения. Определяли количе- ство эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов на автоматическом гематологическом анализаторе Mythic 18 Vet (Orphee, Швейцария).

Критерии оценки эффективности

В качестве критериев сравнения эффективности методов хирургического лечения использовали показатели ранней послеоперационной летальности (первые сутки после моделирования механической травмы и оперативного лечения), 30-ти суточной выживаемости и средней продолжительности жизни павших животных. Кроме того, анализировали динамику показателей периферической крови (число лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов) в группах. Дизайн исследования предполагал первоначальную оценку лучевого компонента комбинированного поражения, затем оценку нелучевого компонента в сравнении с изолированной травмой и, наконец, сравнение групп с комбинированными поражениями между собой, а также с группой кроликов, подвергшихся изолированному облучению.

С целью диагностики внутренних повреждений все животные (павшие и дожившие до конца срока исследования) подвергались аутопсии.

Статистические методы исследования

Для описания исследуемых показателей применяли среднее арифметическое совместно с доверительным интервалом, стандартным отклонением, стандартной ошибкой, медиану с верхней и нижней квантилями. Данные представлены в виде таблиц и графиков. Для сравнения средних более чем в 2 группах использовали критерий Краскела-Уоллиса. Сравнение средних при повторных измерениях осуществляли критериями знаков и Вилкоксона. Для анализа выживаемости применяли кривые Каплана-Мейера с построением графиков. Статистический анализ результатов выполняли при помощи пакета прикладных программ MS Excel (Microsoft Corp., США) и Statistica 10 (StatSoft.Inc, США). Различия между показателями считали значимыми при р ≤ 0,05.

Результаты и обсуждение

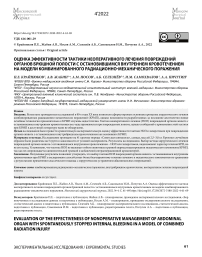

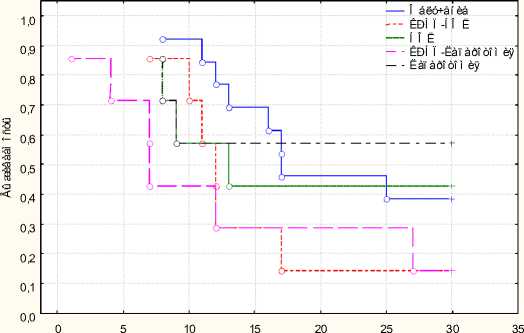

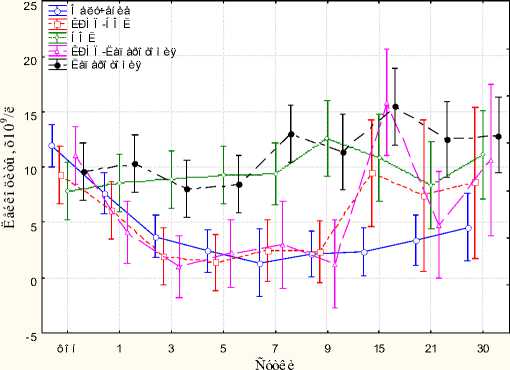

Результаты моделирования острого лучевого поражения. Облучение кроликов в дозе 6 Гр вызывало развитие костномозговой формы острого лучевого поражения средней степени тяжести, что подтверждалось динамикой характерных внешних признаков лучевого поражения и клеточного состава периферической крови (группа «Облучение»). Так, в течение первых суток после воздействия ионизирующего излучения отмечали развитие первичной реакции на облучение, проявляющейся характерной для данного вида животных картиной: повышением двигательной активности, беспокойством или, наоборот, адинамией, сопровождающейся отсутствием реакции на внешние раздражители. Наблюдаемые изменения в поведении животных сопровождались отказом от пищи. После периода мнимого благополучия, в течении которого изменений поведения не наблюдали (в этот период аппетит животных восстановился, но количество потребляемого корма снизилось), развивалась картина разгара лучевого поражения, в среднем на 8–10 сутки. У кроликов развивались выраженная адинамия, животные переставали есть, признаки энтероколита – жидкий, с примесью крови и слизи стул. У некоторых животных отмечали появление гнойных выделений из глаз, носовых ходов, частое поверхностное дыхание. Из 13 животных к концу периода наблюдения дожило 5 кроликов, средняя продолжительность жизни (СПЖ) павших животных составила 14,9 ± 5,2 суток (табл. 2 и рис. 1). В периферической крови с первых суток постлучевого периода регистрировали значимое (p = 0,04), по сравнению с исходными значениями, снижение количества лейкоцитов (рис. 2). Максимальное снижение количества лейкоцитов совпадало с началом периода разгара, а восстановление наблюдалось с 15–17 суток, при этом полного восстановления, соответствующего исходному, к концу периода наблюдения не отмечали. К 9-м суткам постлучевого периода регистрировали максимальное снижение числа тромбоцитов с 349,2 ± 187,5×109/л до 173,8 ± 31,5×109/л (p = 0,01), что внешне у кроликов проявилось появлением кровоизлияний в слизистые оболочки и крови в кале. В то же время, значимого снижения количества эритроцитов в периферической крови в течение периода наблюдения не отмечали (рис. 3). Основной причиной гибели животных в группе «Облучение» были инфекционные осложнения: пневмония у трех кроликов, сочетание пневмонии и перитонита – также у трех кроликов, тромбоэмболия сосудов брыжейки – у двух кроликов.

Айаёаааі inaj аёаібіёб а уёпіабеіаіоа о Ёабаёиійё ёпбіа Айаеааіёа

Ысбёё

Рис. 1. Динамика гибели животных после экспериментального воздействия

Fig. 1. Dynamics of death of animals after experimental exposure

Рис. 2. Динамика числа лейкоцитов в зависимости от условий экспериментального воздействия и вида выполняемого оперативного лечения

Fig. 2. Dynamics of the number of leukocytes depending on the conditions of experimental exposure and the type of surgical treatment performed

Сравнение результатов у животных с моделированием изолированной травмы живота. В группе «НОЛ» выжило три кролика из 7 животных, в группе «Лапаротомия» – 4 из 7 (р = 0,81), а СПЖ павших животных в группах составила 9,5 ± 2,4 суток и 8,3 ± 0,6 суток соответственно (р = 0,69) (таб. 2 и рис. 1). В обеих группах отмечалось значимое повышение числа лейкоцитов (p = 0,03) на 7–9 сутки в сравнении с исходными значениями, однако значимых различий между группами за время наблюдения не отмечалось (рис. 2). Снижение числа эритроцитов в обеих группах наблюдалось в первые сутки после операции, однако данные изменения были значимыми по сравнению с исходными только в группе «Лапаротомия» (p < 0,01). У животных, которым была выполнена лапаротомия, снижение числа эритроцитов было более выраженным в сравнении с группой кроликов без оперативного лечения, что может быть связано с выполнением большего по объему травматического вмешательства и дополнительной интраоперационной кровопотерей (рис. 3).

Начало восстановления числа эритроцитов происходило на третьи сутки послеоперационного периода, а восстановление до исходного уровня отмечали на 15-е сутки. Динамика числа тромбоцитов не носила значимых различий и была схожа в обеих группах. При секционном исследовании павших животных установлено, что в группе «НОЛ» гибель животных наступали в результате развития перитонита (три кролика) и пневмонии (один кролик), а в группе «Лапаротомия» гибель животных происходила в результате развития пневмонии (три кролика) и тромбоэмболии сосудов брыжейки (один кролик).

Рис. 3. Динамика числа эритроцитов в зависимости от условий экспериментального воздействия и вида выполняемого оперативного лечения Fig. 3. Dynamics of the number of erythrocytes depending on the conditions of experimental exposure and the type of surgical treatment performed

Таблица 2

Выживаемость и средняя продолжительность жизни кроликов в зависимости от условий экспериментального воздействия и выбранной тактики оперативного лечения

Table 2

Distribution of animals into groups depending on the conditions of experimental exposure

|

Показатель, единицы измерения Indicator, units |

Группы животных groups of animals |

||||

|

Облучение Irradiation |

НОЛ NOM |

КРМП-НОЛ CRI-NOM |

Лапаротомия Laparotomy |

КРМП – Лапаротомия CRI-Laparotomy |

|

|

Гибель в первые сутки после операции, особей (исходно) Death on the first day after surgery, individuals (initial) |

не оценивали not evaluated |

0 (7) |

0 (7) |

0 (7) |

1 (7) |

|

СПЖ павших животных, сутки Life expectancy of dead animals, days |

14,9 ± 5,2 |

9,5 ± 2,4 |

11,5 ± 3,3 |

8,3 ± 0,6 |

9,7 ± 9,2 |

|

Выживаемость, особей, выжило (исходно) Survival, individuals, survived (original) |

5 (13) |

3 (7) |

1 (7) |

4 (7) |

1 (7) |

Сравнение результатов тактики неоперативного лечения изолированной травмы живота и травмы живота при облучении. В обеих группах кролики удовлетворительно перенесли этап моделирования травмы живота – ни в одной из групп ранней постоперационной гибели животных не было. В группе «КРМП-НОЛ» выжило одно животное, в то время как в группе «НОЛ»

– три кролика (р = 0,72), СПЖ павших животных составила 11,5 ± 3,3 и 9,5 ± 2,4 соответственно (p = 0,45). Несмотря на одинаковый объем кровопотери, в обеих группах при моделировании травмы живота, у кроликов с комбинированным поражением (группа «КРМП-НОЛ») на 15-е сутки периода наблюдения отмечали значимое (р ≤ 0,05) снижение числа эритроцитов по отношению к исходным значениям (рис. 3), в то время как в группе с изолированной травмой (группа «НОЛ») число эритроцитов превышало исходное значения начиная с первых суток посттравматического периода. Динамика числа тромбоцитов не носила значимых различий и была схожа в обеих группах. При секционном исследовании павших животных установлено, что в группе «КРМП-НОЛ» гибель животных наступала в результате развития тромбоэмболии (три кролика), пневмонии (два кролика) и перитонита (один кролик), в группе «НОЛ» – перитонита (три кролика) и пневмонии (один кролик), что может быть связано с развитием феномена взаимного отягощения у животных с комбинированным поражением.

Сравнение результатов хирургического лечения в объеме лапаротомии изолированной травмы живота и травмы живота при облучении. Оперативное вмешательство животные групп «Лапаротомия» и «КРМП-Лапаротомия» перенесли не одинаково. Так, в группе с комбинированным поражением одно животное погибло спустя сутки после операции, в то время как все необлученные животные остались живы. За весь период наблюдения в группе «КРМП-Лапаротомия» выжил один кролик из 7 животных, а в группе «Лапаротомия» – 4 из 7

(р = 0,08), СПЖ павших животных составила 9,2 ± 9,7 и 0,6 ± 8,3 суток соответственно (р = 0,52). В динамике числа эритроцитов отмечали более ранее, начиная с 5-х суток, восстановление в группе животных без облучения (рис. 3), при этом различия числа эритроцитов между группами были значимыми на 5-е и 7-е сутки периода наблюдения (p = 0,05 и p = 0,03 соответственно), с 9-х же суток не выявлено значимых различий (p = 0,62). Причинами гибели животных в группе «Лапаротомия» стали развитие перитонита (два кролика) и тромбоэмболии сосудов брыжейки (один кролик), а в случае комбинированного поражения –развитие перитонита (три кролика), пневмонии (два кролика) и тромбоэмболии сосудов брыжейки (один кролик, спустя сутки после операции).

Сравнение результатов хирургического лечения комбинированного радиационно-механического поражения в зависимости от выбранной тактики лечения. Выживаемость животных в группах «КРМП-НОЛ» и «КРМП-Лапаротомия» к 30-м суткам наблюдения не различалась (р = 0,40), из 7 кроликов в каждой группе выжило по одному животному. Однако следует отметить, что в ранние сроки после лапаротомии погиб один кролик, в то время как, в группе без оперативного лечения в ранние сроки после нанесения механической травмы гибели не отмечали, кроме того средняя продолжительность жизни в этих группах имела различия, которые однако не были значимыми (р = 0,29) – 11,5 ± 3,3 и 9,7 ± 9,2 суток соответственно (табл. 2). При этом, при сравнении выживаемости животных с комбинированным поражением с группой «Облучение» установлена значимая разница между группами «КРМП-Лапаротомия» (р =0,05) и «КРМП-НОЛ» (р = 0,09), а по показателю СПЖ павших животных группы не различались – р = 0,09 и р = 0,19 соответственно. Анализ динамики числа лейкоцитов в группах с комбинированным поражением по сравнению с группой животных с изолированным лучевым поражением показал, что максимальную выраженность лейкопении в группе «Облучение» по сравнению с исходными значениями отмечали на 7-е сутки постлучевого периода (p < 0,01), а в группах «КРМП-НОЛ» и «КРМП-Лапаротомия» – на 5-е сутки наблюдения (p = 0,01, по сравнению с исходными данными в группах). Анализ динамики числа лейкоцитов в группах с комбинированным поражением показал отсутствие значимых различий, лейкопения носила максимальную выраженность в обеих группах на 5–7 сутки, а восстановление числа лейкоцитов наблюдали с 15-х суток наблюдения (рис. 2). В динамике числа эритроцитов было отмечено наличие значимых различий между значениями в группах на третьи и 5-е сутки посттравматического периода (р ≤ 0,05), в остальные сроки наблюдения наблюдали схожую динамику (рисунок 3). Из особенностей течения лучевого компонента КМРП установлено, что период разгара (III период поражения) в обеих группах с комбинированным поражением наступал уже на 5-е сутки постлучевого (посттравматического) периода, в то время как в группе «Облучение» – на 8-9-е сутки. Кроме того, отмечалось сравнительно более быстрое и выраженное раз- витие лейкопении в группах с КРМП, чем при изолированном лучевом поражении, сопровождавшееся относительно более медленным восстановлением этих показателей в дальнейшем (рис. 2). В то же время оценка сроков наступления летальных исходов (рис. 1) показала, что начало гибели животных в группе «КРМП-Лапаротомия» регистрировалась в более ранние сроки, чем в группе «КРМП-НОЛ» – на 4-е и 7-е соответственно, и в дальнейшем «скорость гибели» преобладала в группе «КРМП-Лапаротомия» (рис. 1). Причины гибели животных в обеих группах не отличались, различия же заключались в их частоте.

Таким образом, в группах животных с КРМП были воспроизведены условия для развития феномена взаимного отягощения компонентов поражения, что проявилось, в первую очередь, укорочением сроков развития периода разгара лучевого компонента поражения по сравнению с изолированным облучением и, во-вторых, увеличением гибели животных в группах с воспроизведенным комбинированным поражением по сравнению с группами кроликов с воспроизведенной изолированной травмой [1, 5]. Анализ динамики показателей периферической крови, выживаемости и средней продолжительности жизни животных показал, что выбранная модель воспроизводит типичную картину комбинированного радиационно-механического поражения тяжелой степени.

Выбор метода хирургического лечения повреждений органов живота с остановившимся внутреннем кровотечением: неоперативное лечение или лапаротомия – видоизменяет характер течения КРМП, но не его исход. Кроме того, тактика неоперативного лечения не вызывает гибели животных в ранний период моделирования механического компонента КРМП, так как не сопровождается утяжелением травмы (из-за отсутствия оперативного вмешательства) и дополнительной интраоперационной кровопотерей [3, 5]. Стоит отметить, что тактика неоперативного лечения не противоречит существующим рекомендациями по лечению комбинированных радиационных поражений, так как данный вариант хирургического лечения повреждений органов живота не подразумевает выполнения оперативных вмешательств в III периоде (преобладания лучевого компонента) КРМП.

Выводы

-

1. Выбор хирургической тактики неоперативного лечения повреждений органов живота с остановившимся внутреннем кровотечением при КРМП способствует более благоприятному течению лучевого и механического компонентов КРМП по сравнению с результатами применения классического подхода с выполнением лапаротомии и санацией брюшной полости.

-

2. Кровь, излившаяся в брюшную полость (при моделировании остановившегося кровотечения из сосудов органов живота) и не санированная при оперативном лечении, не отягощает течение лучевого компонента и КРМП в целом.

-

3. Для дальнейшего изучения эффективности тактики неоперативного лечения при КРМП на крупных лабораторных животных целесообразно и необходимо моделирование повреждение паренхиматозного органа с возможностью эндоваскулярного достижения гемостаза.

(In Russ.)

Список литературы Оценка эффективности тактики неоперативного лечения повреждений органов брюшной полости с остановившимся внутреннем кровотечением на модели комбинированного радиационно-механического поражения

- Бритун А. И., Будагов Р. С., Вагнер Е. А. и др. Комбинированные радиационные поражения: патогенез, клиника, лечение. М.: Медицина, 1993. 284 с.

- Легеза В.И., Гребенюк А.Н., Бояринцев В.В. Комбинированные радиационные поражения и их компоненты. СПб: Фолиант, 2015. 216 с.

- Гончаров С. Ф., Аветисов Г. М., Фисун А. Я. Медицина чрезвычайных ситуаций. Учебник. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. Т. 2. 595 с.

- Методические указания по отбору лекарственных средств и разработке на их основе новых методов лечения комбинированных радиационных поражений. Под ред. А.Ф. Цыба. М., Обнинск, 1991. 16 с.

- Emergency war surgery. - 5 th US Revision. Ed. Cubano M.A.; co-ed. Butler F. Houston: US Government printing off., 2018, 560 p.

- Carrillo E.H., Spain D.A., Wohltmann C.D. et al. Interventional techniques are useful adjuncts in nonoperative management of hepatic injuries. J. Trauma, 1999, № 46, рр. 619-622.

- Gulyas Z. NATO standard. Management of CBRN Casualties. Handbook AMedP-7.1. A ed. version 1 / ed. Z. Gulyas. 2018.

- Mingoli A., La Torre M., Migliori E. et al. Operative and nonoperative management for renal trauma: comparison of outcomes. A systematic review and meta-analysis. Ther. Clin. Risk. Manag., 2017, № 13, рр. 1127- 1138.

- Shapiro M.B., Nance M.L., Schiller H.J. Nonoperative management of solid abdominal organ injuries from blunt trauma: impact of neurologic impairment. Am. Surg., 2001, Vol. 67, рр. 793-796.

- Smith S.R. Morris, S. Spreadborough L. et al. Management of blunt splenic injury in a UK major trauma center and predicting the failure of non-operative management: a retrospective, cross-sectional study. Eur. J. Trauma Emerg. Surg., 2018, Vol. 44, № 3, рр. 397-406.