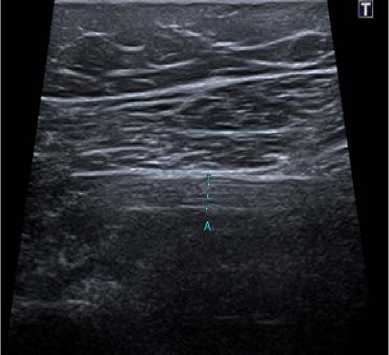

Оценка эффективности TR-терапии пациентов с синдромом грушевидной мышцы с помощью ультразвукового исследования

Автор: Епифанов А.В., Куценко И.В., Казакова И.М., Морозова О.В., Долгушкин Д.А.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 2 (56), 2022 года.

Бесплатный доступ

Синдром грушевидной мышцы (СГМ) - сложная патология, компрессионно-ишемическая невропатия, сопровождающаяся стойким болевым синдромом, значительно снижающим качество жизни пациентов. Представляет интерес оценка эффективности новых методов лечения пациентов с СГМ, в частности метода направленной контактной диатермии (TR-терапии). В работе отражены особенности применения TR-терапии у пациентов. Проведен анализ эффективности метода путем выполнения пациентам в динамике ультразвукового исследования зоны патологии. Доказано преимущество TR-терапии по сравнению с традиционным методом лечения.

Синдром грушевидной мышцы, направленная контактная диатермия, ультразвуковое исследование, массаж

Короткий адрес: https://sciup.org/143178470

IDR: 143178470 | УДК: 616.748.16:616.838.58-07

Текст научной статьи Оценка эффективности TR-терапии пациентов с синдромом грушевидной мышцы с помощью ультразвукового исследования

УДК 616.748.16:616.838.58-07

Синдром грушевидной мышцы (СГМ) – сложная патология, которая может быть отнесена к компрессионно-ишемическим невропатиям. Клинически сопровождается стойким болевым синдромом, значительно снижающим качество жизни пациентов. В основе синдрома чаще всего лежит морфологическая перестройка грушевидной мышцы, её спазм, сдавливание седалищного нерва и сосудистых образований. Заболевание полиэтиоло-гично [1, 4, 5]. К спазму грушевидной мышцы могут привести как её непосредственные механические травмы, неадекватные биомеханические нагрузки (первичный СГМ), так и существующие хронические патологии пояснично-крестцового отдела позвоночника и органов малого таза (вторичный СГМ).

Диагностика синдрома чаще всего строится на данных клинического обследования пациентов, в частности выявления у них положительного теста Фрайберга, пальпаторного и FAIR-теста. Тем не менее, золотого стандарта диагностики СГМ при клиническом обследовании не существует [2, 3, 6]. Для верификации синдрома необходимы дополнительные методы исследования. С развитием амбулаторной травматологии, ортопедии и неврологии ультразвуковое исследование (УЗИ) области данного патологического процесса становится методом выбора для диагностики СГМ [7, 8].

Одним из новых способов лечения пациентов с острыми и хроническими травмами и заболеваниями опорно-двигательной системы, сопровождающимися спазмом мышц, является TR-терапия или направленная контактная диатермия. Метод обеспечивает влияние на тело человека высокочастотной электромагнитной энергии, которая приводит к глубокому прогреванию тканей. Локальная гипертермия, в свою очередь, вызывает ряд эффектов, в частности способствует вазодилатации, миорелаксации, улучшает лимфо-циркуляцию в зоне воздействия [9, 10].

Представляет интерес исследование эффективности применения TR-терапии у пациентов с СГМ, а также выявление значимых УЗИ-маркеров эффективности выбранной тактики лечения синдрома.

Цель исследования: оценка эффективности применения направленной контактной диатермии (TR-терапии) при лечении пациентов с синдромом грушевидной мышцы с помощью ультразвукового исследования.

Материалы и методы исследования

Клиническое исследование было выполнено на базе Центра вертебрологии медицинской компании «Наука» (Самара) в период с мая по ноябрь 2021 года. Работу проводили при добровольном информированном согласии пациентов в соответствии с международными этическими требованиями. Критерием включения пациентов в исследование было клиническое подтверждение наличия у них синдрома грушевидной мышцы с одной стороны. Критериями исключения были выявление у пациентов грыж межпозвоночных дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника; поясничной радикулопатии, дисфункции пояснично-крестцового сочленения, сакрои-леита, ишиаса или бурсита большого вертела бедренной кости, патологии органов малого таза. В результате в исследование вошли 42 пациента, которых разделили на две группы сравнения – основную (n = 22) и контрольную (n = 20).

Всем пациентам основной группы при лечении СГМ применяли метод направленной контактной диатермии (TR-терапии) с помощью аппарата BTL-6000 TR-Therapy Elite (BTL, Великобритания). Проводили пять ежедневных сеансов длительностью 30 минут в ёмкостном режиме, с частотой 500 кГц, коэффициентом заполнения 100 %, выходной мощностью от 40 до 20 % до появления субъективного ощущения выраженного тепла в области воз- действия. В процессе сеанса врач-физиотерапевт осуществлял круговые движения аппликатором аппарата в проекции расположения грушевидной мышцы в ягодичной области.

В контрольной группе пациентам выполняли пять ежедневных сеансов массажа ягодично-крестцовой области с постизометрической и мобилизационной релаксацией грушевидной мышцы и связок крестцово-подвздошного сочленения; также использовали точечный массаж (акупрессуру) и массаж с помощью специальных роликов.

В обеих группах при сохранении болевого синдрома в процессе лечения пациентам разрешали применять миорелаксант центрального действия толперизона гидрохлорид (Ми-докалм®) в дозе по 50 мг три раза в день. Всем пациентам объясняли необходимость соблюдения лечебно-охранительного режима в процессе лечения с отсутствием компрометирующих СГМ физических нагрузок.

В динамике до начала лечения и ежедневно в процессе его оценивали интенсивность болевого синдрома у пациентов по визуальной аналоговой шкале VAS. До начала лечения и через месяц после окончании курса пациентам проводили сравнительное УЗИ пораженной и интактной контрлатеральной ягодичной области на аппарате Canon Aplio 500 (Toshiba, Япония). Определяли следующие параметры: среднюю толщину грушевидных мышц (мм), среднюю толщину верхних близнецовых мышц (мм), площадь поперечного сечения (см2) и толщину (мм) седалищных нервов у места их выхода из-под больших ягодичных мышц. Обращали внимание и на структурные характеристики данных образований – ход мышечных волокон, их разволокнение, сниженную или повышенную эхогенность. Полученные разнородные цифровые данные под- вергали статистической обработке в программе «Excel», «Office XP» (Microsoft Corp., США) с привлечением возможностей компьютерного приложения «STATISTICA 10.0».

Результаты и их обсуждение

Группы пациентов были сопоставимы по полу, возрасту, ИМТ, давности возникновения СГМ, наличию сопутствующих заболеваний. Диагноз СГМ был верифицирован у 28 женщин (67 %) и 14 мужчин (33 %), что совпадает с данными литературы о преобладании развития СГМ у представительниц женского пола. Средний возраст пациентов составил 39,4 ± 4,7 года, что подчеркивает социальную значимость выявления заболевания преимущественно у людей трудоспособного возраста. Средняя длительность течения заболевания с момента обращения составила 10,5 ± 5,2 недели, что связано с частым самолечением, неясной для пациента причиной появления болевого синдрома и длительным поиском профильного врача-специалиста.

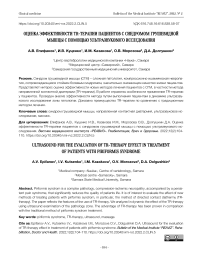

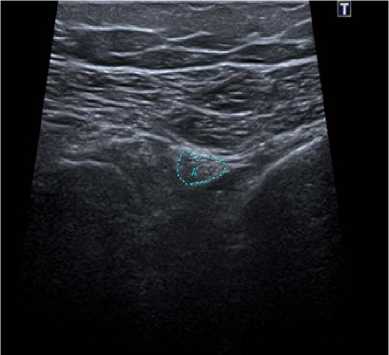

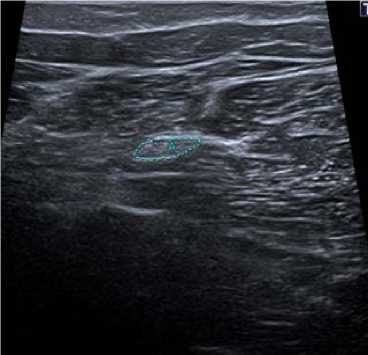

Основной жалобой, которую пациенты предъявляли при первичном осмотре, стала боль в ягодице. Как правило, тянущая и ноющая боль усиливалась в положении приведения бедра с одновременной ротацией его внутрь (симптом Бонне – Бобровниковой) и в положении полуприседа на корточках. В 50 % случаев боль имела вегетативную окраску, характеризуясь ощущением жжения, зябкости. Нередко пациенты отмечали иррадиацию боли по всей нижней конечности. Интенсивность болевого синдрома по десятибалльной визуально-аналоговой шкале была сравнима в обеих группах, составив в среднем в основной группе 6,3 ± 0,4 балла, а в контрольной – 6,2 ± 0,7 балла (p > 0,05). На рисунке 1 представлена классическая картина УЗИ, выявляемая нами при одностороннем СГМ.

А

В

С

D

E

Рисунок 1. Ультразвуковое исследование у пациентки с левосторонним СГМ: А – грушевидная мышца (ГМ) слева, B – ГМ справа; C – седалищный нерв (СН), поперечное сканирование слева, D – СН, поперечное сканирование справа; E – СН, продольное сканирование слева, F – СН, продольное сканирование справа Figure 1. Ultrasound examination in patient with left-sided piriformis syndrome: A – piriformis muscle (PM) on the left, B – PM on the right; C – sciatic nerve (SN), transverse scan on the left; D – CH, transverse scan on the right; E – CH, longitudinal scan on the left, F – CH, longitudinal scan on the left

F

С пораженной стороны отмечали утолщение грушевидной мышцы, понижение её эхогенности, нечёткие контуры, разнонаправленность волокон, обусловленные отеком. Седалищный нерв также утрачивал свою фасцикулярную структуру и характеризовался пониженной эхогенностью и размытыми контурами. Достоверного различия исследуемых до начала лечения характеристик УЗИ грушевидной, верхней близнецовой мышц и параметров седалищного нерва между исследуемыми группами пациентов отмечено не было (р > 0,05).

При наблюдении динамики купирования интенсивности болевого синдрома достоверные отличия между группами появились уже на втором сеансе. В основной группе пациентов, получавших TR-терапию, к этому сроку среднее значение по VAS составило 3,3 ± 0,5 балла, тогда как в контрольной группе пациентов этот показатель оставался высоким и составлял 5,8 ± 0,7 балла (р < 0,05). В целом уменьшение интенсивности болевого синдрома в группе пациентов, получавших массаж, происходило медленнее, и к моменту завершения исследования значение по VAS в этой группе состаило 2,4 ± 0,3 балла против 1,9 ± 0,2 балла в основной группе пациентов (р < 0,05).

Важно отметить, что, несмотря на разрешение применения в процессе лечения миорелаксанта центрального действия толпери-зона гидрохлорида (Мидокалм®), этим препаратом воспользовались в основной группе только 5 человек в первые сутки начала лечения. Тогда как в контрольной группе препарат принимали 65 % пациентов в течение первых дней терапии, а 7 % продолжали его принимать до завершения лечения.

Сравнение характеристик УЗИ анатомических структур интактной нижней конечности и конечности с СГМ в контрольной группе через месяц после окончания лечения представлено в таблице 1.

Несмотря на значительное снижение интенсивности болевого синдрома у пациентов этой группы к завершению курса терапии при ультразвуковом исследовании даже через месяц в области исследования отмечали медленное купирование патологических процессов как в мышцах, так и в седалищном нерве (табл. 1).

Ни в одном случае исследуемые параметры не приближались к таковым средним значениям контрлатеральной здоровой конечности. Достоверно по сравнению с интактной конечностью сохранялось утолщение как грушевидной, так и верхней близнецовой мышцы, в ряде случаев продолжали отмечать разволокнение их волокон. Наблюдали размытость контуров и гипоэхогенность седалищного нерва (р < 0,05). Все эти сохраняющиеся через месяц изменения свидетельствовали как о недостаточной эффективности выбранной в контрольной группе пациентов терапии СГМ, так и о возможных необратимых деструктивных изменениях в данных анатомических структурах.

В основной группе, в которой пациентам применяли TR-терапию, УЗИ в динамике показало иные результаты. Несмотря на то, что, аналогично с контрольной группой, параметры исследуемых анатомических структур конечности с СГМ не приближались с таковым интактной нижней конечности, наблюдали значимую положительную динамику (табл. 2).

Отмечали достоверное уменьшение средней толщины как грушевидной, так и верхней близнецовой мышцы, уменьшение значений толщины и площади поперечного сечения седалищного нерва. Визуально отмечали нормализацию эхогенности исследуемых структур по сравнению с интактной контрлатеральной поверхностью. Однако, как в мышцах, так и в седалищном нерве сохранялись локальные участки гомогенизации волокон, гипоэхо-генные включения.

По сравнению с контрольной группой, в группе пациентов, получавших TR-терапию, была получена достоверная положительная динамика по нормализации исследуемых показателей ультразвукового исследования анатомических структур зоны интереса (р < 0,05).

Таблица 1. Сравнительные характеристики УЗИ анатомических структур при СГМ и интактной нижней конечности в контрольной группе пациентов через месяц после окончания лечения

Table 1. Comparative characteristics of ultrasound of anatomical structures in piriformis syndrome and an intact limb in the control group of patients one month after the end of treatment

|

Срок УЗИ |

Грушевидная мышца, средняя толщина, мм |

Верхняя близнецовая мышца, средняя толщина, мм |

Седалищный нерв у места выхода из-под большой ягодичной мышцы (средние значения толщины Т и площади S поперечного сечения) |

|||||

|

СГМ |

норма |

СГМ |

норма |

СГМ |

норма |

|||

|

T, мм |

S,cm 2 |

T, мм |

S, см 2 |

|||||

|

До лечения |

10,7 ± 0,45 |

8,35 ± 0,2 |

8,4 ± 0,2 |

6,5 ± 0,43 |

4,8 ± 0,35 |

0,45 ± 0,07 |

3,6 ± 0,78 |

0,30 ± 0,25 |

|

После лечения |

10,02 ± 0,1 |

8,4 ± 0,76 |

8,2 ± 0,4 |

6,6 ± 0,12 |

4,40,23 |

0,39 ± 0,25 |

3,5 ± 0,54 |

0,32 ± 0,56 |

Таблица 2. Сравнительные характеристики УЗИ анатомических структур при СГМ и инактной нижней конечности в основной группе пациентов через месяц после окончания лечения

Table 2. Comparative characteristics of ultrasound of anatomical structures in piriformis syndrome and an inactive limb in the main group of patients one month after the end of treatment

|

Срок УЗИ |

Грушевидная мышца, средняя толщина, мм |

Верхняя близнецовая мышца, средняя толщина, мм |

Седалищный нерв у места выхода из-под большой ягодичной мышцы (средние значения толщины Т и площади S поперечного сечения) |

|||||

|

СГМ |

норма |

СГМ |

норма |

СГМ |

норма |

|||

|

T, мм |

S,cm 2 |

T, мм |

S, см 2 |

|||||

|

До лечения |

9,80 ± 0,55 |

8,24 ± 1,1 |

8,3 ± 1,2 |

6,6 ± 0,67 |

4,4 ± 1,22 |

0,39 ± 0,12 |

3,5 ± 1,21 |

0,30 ± 0,15 |

|

После лечения |

9,37 ± 0,34 |

8,20 ± 0,98 |

7,7 ± 0,5 |

6,1 ± 0,54 |

4,2 ± 1,23 |

0,36 ± 0,25 |

3,0 ± 0,98 |

0,26 ± 0,11 |

Это косвенно может свидетельствовать о возможности компенсации происходящих в тканях при СГМ деструктивных процессов, предупреждении рецидивов заболевания.

Заключение

Таким образом, применение при лечении пациентов с синдромом грушевидной мышцы направленной контактной диатермии (TR-терапии) с помощью аппарата BTL-6000 TR-Therapy Elite (BTL, Великобритания) пока- зало свою эффективность. Метод неинвазивен, позволяет добиться стойкого и быстрого снижения интенсивности болевого синдрома уже на втором сеансе. Проведение УЗИ области патологии позволяет в динамике выявлять значимые изменения характеристик анатомических структур, задействованных при развитии СГМ. УЗИ может быть использовано для динамической оценки эффективности подходов к лечению пациентов с синдромом грушевидной мышцы.

Список литературы Оценка эффективности TR-терапии пациентов с синдромом грушевидной мышцы с помощью ультразвукового исследования

- Goidescu OC, Enyedi M, Tulin AD, Tulin R Overview of the anatomical basis of the piriformis syndrome-dissection with magnetic resonance correlation. Exp Ther Med. 2022 Feb;23(2):113.

- Hopayian K, Danielyan A. Four symptoms define the piriformis syndrome: an updated systematic review of its clinical features. J Orthop Surg Traumatol. 2018; 28(2):155-164.

- Kuzminov K. O., Kanaev S. P., Bahtadze M. A., Bolotov D. A. Evaluation of the effectiveness of diagnostics and complex treatment of piriformis syndrome // Manual Therapy. 2022. no. 4. pp. 3-11.

- Nazlıkul H, Ural FG, Öztürk GT, Öztürk ADT. Evaluation of neural therapy effect in patients with piriformis syndrome. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. 2018;31(6):1105-1110.

- Probst D, Stout A, Hunt D. Piriformis syndrome: a narrative review of the anatomy, diagnosis, and treatment. PM R. 2019;Aug11(Suppl 1):54- 63.

- Ro TH, Edmonds L. Diagnosis and management of piriformis syndrome: a rare anatomic variant analyzed by magnetic resonance imaging. J Clin Imaging Sci. 2018;8:6.

- Saeed Q, Malik AN, Ghulam S. Outcome of specific piriformis stretching technique in females with piriformis syndrome. Journal of Pioneering Medical Sciences. 2017;7(4):55-58.

- Tabatabaiee A, Takamjani IE, Sarrafzadeh J, Salehi R, Ahmadi M. Ultrasound-guided dry needling decreases pain in patients with piriformis syndrome. Muscle Nerve. 2019 Nov;60(5):558-565.

- EDN: VFQHMF

- Vas L, Pai R, Pawar KS, Pattnaik M. Piriformis syndrome: is it only piriformis? Pain Med. 2016;17(9):1775-9.

- Vij N, Kiernan H, Bisht R, Singleton I, Cornett EM, Kaye AD, Imani F, Varrassi G, Pourbahri M, Viswanath O, Urits I. Surgical and Non-surgical Treatment Options for Piriformis Syndrome: A Literature Review. Anesth Pain Med. 2021 Feb 2;11(1):e112825.