Оценка качества подготовки инженеров в свете современных требований после реализации модели комплекса организационно-педагогических условий

Автор: Бутырин Владимир Николаевич

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Психологические науки

Статья в выпуске: 1, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье при помощи математической статистики обоснована эффективность реализации в учебном процессе предложенного автором комплекса организационно-педагогических условий подготовки инженеров на основе компетентностного подхода. Разработаны уровни сформированности способностей у студентов применять усвоенные знания в решении профессиональноориентированных технических задач на этапе изучения дисциплин направления по специальности.

Формирование компетенций, критерии оценки, уровни сформированности умений, педагогический эксперимент, этапы эксперимента, результаты эксперимента

Короткий адрес: https://sciup.org/14935765

IDR: 14935765 | УДК: 378.013

Текст научной статьи Оценка качества подготовки инженеров в свете современных требований после реализации модели комплекса организационно-педагогических условий

Ключевыми компетенциями будущих специалистов на этапе изучения ими дисциплин направления по специальности горного дела (подземная разработка рудных месторождений, открытые горные работы, обогащение полезных ископаемых, маркшейдерского дела и другое), так называемых дисциплин горного направления, являются умения решать технические задачи, в которых применяются полученные систематизированные знания, составляющие основу будущей профессиональной деятельности в части решения производственных задач. Формирование таких компетенций происходит при организации в учебном процессе технического вуза условий подготовки к профессиональной деятельности.

Развитие любого процесса происходит в соответствии с определенными этапами или уровнями. Под уровнем понимается соотношение определенных «высших» и «низших» ступеней развития структур объектов или процессов. Важность четкого определения уровней сфор-мированности умений подчеркивает А.В. Усова [1]. Она рекомендует обращать внимание не только на состав и качество выполняемых операций, рациональную последовательность их выполнения, осознанность действий, но и на сложность мыслительных операций.

Для определения уровней сформированности таких умений у студентов технических вузов необходимо выделить критерии оценки. Критерий (от греч. criterion – средство для суждения) – признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация чего-либо; мерило оценки [2, с. 656]. Рассматривая понятие «критерий» с точки зрения педагогики, мы придерживаемся мнения Н.В. Сычковой, которая под критериями формирования умений понимает совокупность характеристик (качественных или количественных), позволяющих системно осуществить оценку деятельности педагогической системы с целью отслеживания ее эффективности. Главным при их определении и явилось то, что, во-первых, эти характеристики должны быть диагностичны, измеряемы; во-вторых, они должны отражать сущность; в-третьих, должны образовывать систему, охватывающую все значимые стороны процесса и создающую целостное представление о нем [3].

В педагогической литературе (Ю.К. Бабанский [4], В.П. Беспалько [5], Г.И. Некипелова [6] и другие) предлагаются различные критерии оценки результатов обучения, важнейшими из которых являются его эффективность (результативность) и затрачиваемое при этом время. Мы достаточно подробно изучили предложенные различными авторами критерии оценки уровней - 187 - сформированности общеучебных умений, например: В.П. Беспалько (уровень усвоения деятельности; степень абстракции изложения; степень осознанности выбора действия при решении учебной задачи; параметр автоматизации действия) [7], А.В. Усовой (полнота и последовательность выполнения операций; степень осознанности действий и операций) [8], Г.И. Некипеловой (степень осознанности цели и научных основ деятельности; полнота и последовательность выполнения операций; степень обобщенности умения) [9], Т.А. Шульгиной (наличие мотивации; владение системой знаний, регулярность выполнения действий) [10].

Проанализировав критерии для оценки уровней сформированности умений, предложенные Н.В. Сычковой (характер решения задачи, характер и качество выполнения курсовой и дипломной работы) [11], Н.М. Яковлевой (количество и качество выполненных задач и заданий, умения оформить работу) [12], а также учитывая цели нашего исследования, мы пришли к выводу, что наиболее точно оценить уровни сформированности умений применять полученные знания в решении технических, профессионально-ориентированных задач уже при изучении дисциплин горного направления возможно с помощью следующей совокупности критериев:

-

1. Интерес к практической деятельности (отношение к практической деятельности, инициативность в применении теоретических основ к решению технических задач).

-

2. Знания теоретических основ тем и модулей в целом изученных предметов естественно-математического цикла дисциплин и дисциплин направления (их полнота, прочность, качество, системность и структурированность).

-

3. Правильность выполнения действий (количество правильно выполненных задач, этапов отчета по проделанной работе, правильная последовательность в выполнении технического задания).

-

4. Качество выполнения действий (их осознанность, системность, полнота).

Эти критерии мы использовали, наблюдая за самостоятельной аудиторной работой студентов во время практических занятий и во время консультаций, индивидуальных занятий, анализируя результаты отдельных действий студентов при выполнения ими каждой конкретной работы, а также используя систему вопросов по теоретическим основам изученных дисциплин, которые мы включали в список для подготовки к письменным аттестационным работам.

На основе выделенных критериев мы различаем три уровня сформированности умения у студентов применять усвоенные знания в решении профессионально-ориентированных технических задач на этапе изучения ими дисциплин горного направления:

Низкий. Студенты проявляют неустойчивый интерес к изучению дисциплин горного направления, показывают знания лишь единичных понятий, условных знаков; испытывают большие трудности при выполнении заданий, решения выполняют лишь на эмпирическом уровне; с трудом объясняют принцип действия простейших механизмов; не способны объединить разрозненные сведения в систему и вычленить ее составляющие; пассивны в обучении.

Студенты допускают в расчетах значительное количество ошибок, на устранение которых требуется значительное время. Оформление расчетно-графических работ (РГР) не отвечают требованиям ГОСТов и ЕСКД.

Средний. Студенты понимают необходимость и важность использования теоретических знаний в умении решать технические задачи, производят расчеты осознанно и целенаправленно, но не регулярно. Глубина личной установки на выполнение технических расчетов в некоторых случаях зависит от ситуации. Студенты достаточно активны в обучении, но прилагают недостаточно усилий на овладение недостающих знаний, элементы-комплексы из тем и модулей изученных предметов недостаточно сформированы, им недостает глубины и прочности. Студенты умеют самостоятельно применять усвоенные знания по предметам естественноматематического цикла дисциплин и дисциплин горного направления в знакомых условиях деятельности, но испытывают трудности в применении знаний в новой ситуации. Демонстрируют хорошие знания устройств и принципов действий изучаемых механизмов, основных технических терминов, понятий, изображений; понимают принципы функционирования основных технических объектов; понимают основные элементы языка техники; умеют применять знания в конкретных ситуациях. В новых ситуациях применение знаний и умений вызывает значительные затруднения, не умеют достаточно быстро находить решения задания. Оформление результатов частично отвечают требованиям ГОСТа.

Высокий. Студенты демонстрируют умение анализировать состав, структуру, устройство и принцип работы технических объектов в измененных условиях, определять новизну в задаче, сопоставлять с известными классами задач; аргументировать свои действия, полученные результаты, и делать выводы, гибко переключаться с отражения одних свойств объектов на другие.

Они проявляют высокую активность и инициативность в решении технических задач и в исследовательской деятельности. Этот уровень характеризуется тем, что теоретические знания, до этого времени приобретенные, правильно применяются студентами для решения технических задач и исследовательской деятельности. Такая деятельность логична и последовательна. Оформление результатов деятельности полностью отвечают требованиям ГОСТов и ЕСКД.

Проведение педагогического эксперимента.

Педагогический эксперимент проводился в течение 2005–2010 гг. со студентами политехнического института ФГБОУ ВПО «Северо-Восточный государственный университет». Экспериментальное исследование заключалось в проверке эффективности примененных в учебном процессе комплекса педагогических условий подготовки будущих инженеров к профессиональной деятельности на этапе изучения дисциплин данного направления. Результат применения этих условий проявляется в умении оперативно и творчески применять имеющиеся знания в решении комплекса технических задач.

Исследование эффективности примененной в учебном процессе модели комплекса педагогических условий подготовки будущих специалистов и реализация этапов формирования умений применять имеющиеся знания в решении технических задач рассмотрено на примере выполнения совокупности практических задач, расчетно-графических задач по дисциплинам «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», «Прикладная механика» и курсовых проектов по дисциплине «Теория механизмов и машин».

В эксперименте по проверке формирования умений применять полученные знания для решения технических задач принимало участие 1 020 чел. Проверка проводилась по оцениванию выполненных расчетно-графических работ и курсовых проектов. Эксперимент включал констатирующий, формирующий и контролирующий этапы.

Главными задачами первого констатирующего этапа являлись:

-

1. Изучить существующую систему подготовки специалистов, выраженную в умении применять студентами имеющиеся знания при решении поставленных технических задач.

-

2. Проанализировать, какое значение уделяют студенты 1–3 курсов дневного отделения политехнического института Северо-Восточного государственного университета умениям решать технические задачи в их подготовке к будущей профессиональной деятельности.

Главными задачами второго этапа опытно-экспериментального исследования являлись:

-

1. В систему учебного процесса внедрить такие условия , при которых связь между изучаемыми предметами станет более органичной, знания студентов более систематизированными и структурированными, увеличится мотивация студентов к самостоятельной и исследовательской работе, а значит и уровень умения применять ранее полученные знания в решении технических профессионально ориентированных задач. Мы считаем, что такими условиями могут стать:

-

а) модульный принцип обучения в процессе профессиональной подготовки специалиста;

-

б) при изучении содержания последующих модулей дисциплин направления и специальных дисциплин организация синтезирующего повторения ключевых вопросов содержания предыдущих модулей;

-

в) самостоятельная и исследовательская работа студентов при выполнении ими профессионально-ориентированных расчетно-графических работ и курсовых проектов осуществляется на основе контекстного подхода;

-

г) разработанные учебно-методические указания и пособия для самостоятельной и исследовательской работы студентов.

-

2. Разработать критерии и уровни оценки сформированности у студентов, умения применять ранее полученные знания в решении профессионально-ориентированных технических задач в новых условиях подготовки будущих специалистов.

Главными задачами третьего этапа опытно-экспериментального исследования являлись:

-

1 . Подтверждение гипотезы диссертационного исследования – процесс подготовки в техническом вузе будущих инженеров к профессиональной деятельности будет эффективным, а специалисты будут обладать интегрированными знаниями (компетенциями), если для этого создать определенные условия:

-

– при разработке содержания профессиональной подготовки специалиста используется модульный принцип его построения;

-

– при изучении содержания последующих модулей организуется синтезирующее повторение ключевых вопросов содержания предыдущих модулей;

-

– решение расчетно-графических задач и разработка проектов студентам осуществляется на основе контекстного подхода;

-

– разработаны методические пособия для самостоятельной и исследовательской работы студентов.

-

2 . Апробация в учебном процессе модели комплекса организационно-педагогических условий подготовки будущих специалистов, направленных на повышение качества обучения будущих инженеров, выраженного в умении решать профессионально-ориентированные задачи на этапе изучения студентами дисциплин горного направления.

Эффективность такого процесса выражается в повышении качества обучения и профессиональных компетенций будущих специалистов технического профиля.

Оценивая уровень сформированности умения применять ранее полученные знания в решении профессионально-ориентированных технических задач после изучения цикла дисциплин горного направления мы использовали следующие показатели (контрольная группа – до внедрения в учебный процесс организационно-педагогических условий, экспериментальная группа – после внедрения):

Низкий:

-

– определяют цели, задачи и методы решения на уровне воспроизведения;

-

– неспособны интегрировать теоретические знания предметов «Физика», «Начертательная геометрия и графика», «Математика» естественно-научного цикла дисциплин и «Материаловедение», «Основы стандартизации», «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», «Прикладная механика» и «Теория механизмов и машин» цикла дисциплин направления. Знания не систематизированы и не структурированы;

-

– проводят кинематический и силовой расчеты механических передач по алгоритму;

-

– не способны применять фундаментальные законы и теоретические знания при решении технических задач (в подборе материалов деталей машин по критериям прочности и долговечности);

-

– математические расчеты выполнены с грубыми ошибками;

-

– с большими трудностями систематизируют и анализируют результаты расчетов;

-

– окончательное оформление результатов технических расчетов не отвечает требованиям ГОСТов.

Средний:

-

– определяют цели, задачи и методы решения технических задач с помощью преподавателя;

-

– испытывают трудности в интеграции теоретических знаний в области «Механика» по вышеперечисленным предметам. Знания не систематизированы и недостаточно структурированы;

-

– не достаточно владеют методами расчета механических систем в зависимости от исходных данных;

-

– испытывают трудности в применении фундаментальных законов и теоретических знаний при решении технических задач (в подборе материалов деталей машин по критериям прочности и долговечности);

-

– математические расчеты неполные и выполнены с ошибками;

-

– испытывают некоторые затруднения в анализе и систематизации результатов технических расчетов;

-

– окончательное оформление результатов технических расчетов частично отвечает требованиям ГОСТов.

Высокий:

-

– самостоятельно и правильно определяют цели, задачи и методы расчетов технических профессионально-ориентированных задач;

-

– не испытывают трудности в интеграции теоретических знаний предметов «Физика», «Начертательная геометрия и графика», «Математика» естественно-научного цикла дисциплин и «Материаловедение», «Основы стандартизации», «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов» и «Прикладная механика» цикла дисциплин направления. Знания систематизированы и структурированы;

-

– полностью владеют методами расчета механических систем в зависимости от исходных данных;

-

– не испытывают трудности в применении фундаментальных законов и теоретических знаний при решении технических профессионально-ориентированных задач (в подборе материалов деталей машин по критериям прочности и долговечности);

-

– математические расчеты выполнены логично, грамотно и полно;

-

– не испытывают затруднений в анализе и систематизации результатов технических расчетов;

-

– окончательное оформление результатов технических расчетов полностью отвечает требованиям ГОСТов.

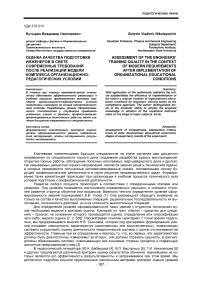

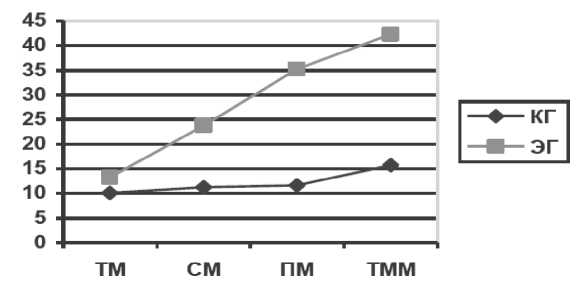

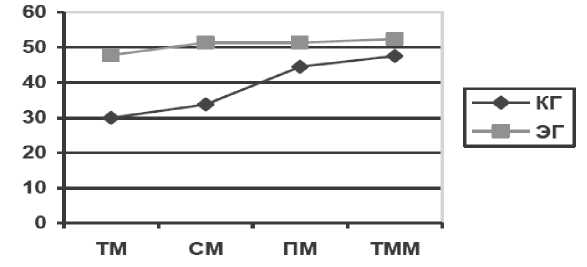

По результатам исследования прослеживается динамика формирования уровней умения (высокого, среднего и низкого) применять ранее полученные знания в решении профессионально-ориентированных технических задач у студентов контрольных и экспериментальных групп на этапе изучения дисциплин горного направления, которая иллюстрируется следующими графиками (см.: рисунок 1, 2, 3).

Рисунок 1 – Динамика формирования высокого уровня умения применять ранее полученные знания в решении профессионально-ориентированных технических задач студентов контрольной – КГ и экспериментальной – ЭГ групп на этапе изучения дисциплин направления

(ТМ – теоретическая механика, СМ – сопротивление материалов, ПМ – прикладная механика, ТММ – теория механизмов и машин)

Рисунок 2 – Динамика формирования среднего уровня умения применять ранее полученные знания в решении профессионально-ориентированных технических задач студентов контрольной – КГ и экспериментальной – ЭГ групп на этапе изучения дисциплин направления

(ТМ – теоретическая механика, СМ – сопротивление материалов, ПМ – прикладная механика, ТММ – теория механизмов и машин)

Рисунок 3 – Динамика формирования низкого уровня умения применять ранее полученные знания в решении профессионально-ориентированных технических задач студентов контрольной – КГ и экспериментальной – ЭГ групп на этапе изучения дисциплин направления

(ТМ – теоретическая механика, СМ – сопротивление материалов, ПМ – прикладная механика, ТММ – теория механизмов и машин)

Методом случайного отбора из числа студентов, изучающих дисциплины направления была произведена выборка студентов объемом 40 чел. в контрольную группу и 40 чел. – в экспериментальную группу. В соответствии с разработанными критериями оценки умения применять ранее полученные знания в решении профессионально-ориентированных технических задач каждый студент по результатам оценки выполнения расчетно-графических работ мог попасть в одну из трех категорий: высокий, средний и низкий уровни (см.: таблица 1).

Результаты оценки выполнения расчетно-графических работ двумя выборками студентов используем для проверки гипотезы Вилкоксона-Манна-Уинтни [13] о том, что: в контрольных и экспериментальных группах отсутствуют различия в уровне сформированности умения применять ранее полученные знания в решении профессионально-ориентированных технических задач, а значит, их знания не систематизированы и не структурированы и примененные в учебном процессе организационно-педагогические условия неэффективны (таблица 1).

Таблица 1 - Результаты оценки выполнения расчетно-графических работ двумя выборками студентов

|

Уровень |

Количество студентов, обладающих сформированными умениями применять ранее полученные знания в решении профессионально-ориентированных технических задач |

|

|

Контрольная группа (40 чел.) |

Экспериментальная группа (40 чел.) |

|

|

Высокий |

7 |

16 |

|

Средний |

19 |

20 |

|

Низкий |

14 |

4 |

Выборки студентов случайные и независимые, измеряемое свойство (умение применять ранее полученные знания в решении профессионально-ориентированных технических задач) имеет непрерывное распределение и измеренное по шкале порядка, имеющей три категории: высокий, средний и низкий уровни сформированности умений применять ранее полученные знания в решении профессионально-ориентированных технических задач по окончанию этапа изучения дисциплин горного направления. Таким образом, в данном случае выполнены все допущения критерия Вилкоксона-Манна-Уинтни, позволяющего проверить сформулированную нами гипотезу.

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что уровни сформиро-ванности умения применять ранее полученные знания в решении профессиональноориентированных технических задач у студентов технических специальностей на этапе изучения дисциплин горного направления контрольных и экспериментальных групп различаются с достоверностью 95 %. Это значит, что их знания систематизированы и хорошо структурированы, а примененные в учебном процессе организационно-педагогические условия оказались высокоэффективными в подготовке будущих специалистов к профессиональной деятельности на основе компетентностного подхода.

Педагогический эксперимент показал целесообразность и эффективность внедрения в учебный процесс выявленной совокупности педагогических условий подготовки студентов к профессиональной деятельности, при которых будущий специалист приобретает элементы профессиональных компетенций. Их эффективность выражается уровнем сформированности умений применять ранее полученные знания в решении профессионально-ориентированных технических задач, являющиеся компонентами (элементами-комплексами) ключевых компетенций – межкультурных и межотраслевых знаний, умений и способностей, необходимых для адаптации и продуктивной деятельности специалистов в различных профессиональных сообществах.

Ссылки:

-

1. Усова А.В., Бобров А.А. Формирование у учащихся умения самостоятельно проводить наблюдения и опыты. Челябинск, 1983. 93 с.

-

2. Советский энциклопедический словарь / под ред. А.М. Прохорова. М., 1986. 1600 с.

-

3. Сычкова Н.В. Исследовательская подготовка студентов университета. Магнитогорск, 2002. 223 с.

-

4. Бабанский Ю.К. Рациональная организация учебной деятельности. М., 1981. 95 с.

-

5. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М., 1981. 95 с.

-

6. Некипелова Г.И. Дидактические условия формирования у студентов умения самостоятельно работать с учебной и научной литературой: автореф. дис. … канд. пед. наук. Челябинск, 1985. 183 с.

-

7. Беспалько В.П. Указ. соч.

-

8. Усова А.В. Формирование в учащихся общих учебно-познавательных умений в процессе изучения предметов естественного цикла. Челябинск, 1997. 30 с.

-

9. Некипелова Г.И. Указ. соч.

-

10. Шульгина Т.А. Формирование самостоятельной творческой деятельности у студентов педвузов: автореф. дис. … канд. пед. наук. Челябинск, 1998. 22 с.

-

11. Сычкова Н.В. Указ. соч.

-

12. Яковлева Н.М. Формирование исследовательских умений у студентов педагогического вуза: автореф. дис. … канд. пед. наук. Челябинск, 1977. 18 с.

-

13. Грабарь М.И., Краснянская К.А. Применение математической статистики в педагогических исследованиях: непараметрические методы. М., 1977. 136 с.